コラム・特集

3次元測量の「編集」工程の基礎知識!編集後の点群データ活用法もまとめて紹介!【測量のことイチから解説】

3次元測量は、3Dスキャナーで現地計測を行い、データ解析という処理工程を経たあと成果作成へとつながっていく。

今回の「測量のことイチから解説」では、3次元測量データの「編集」工程の基礎知識をおさらいしよう。

また、編集を経た点群データの活用法のほか、3次元測量で今後の発展が期待される分野についても紹介していく。

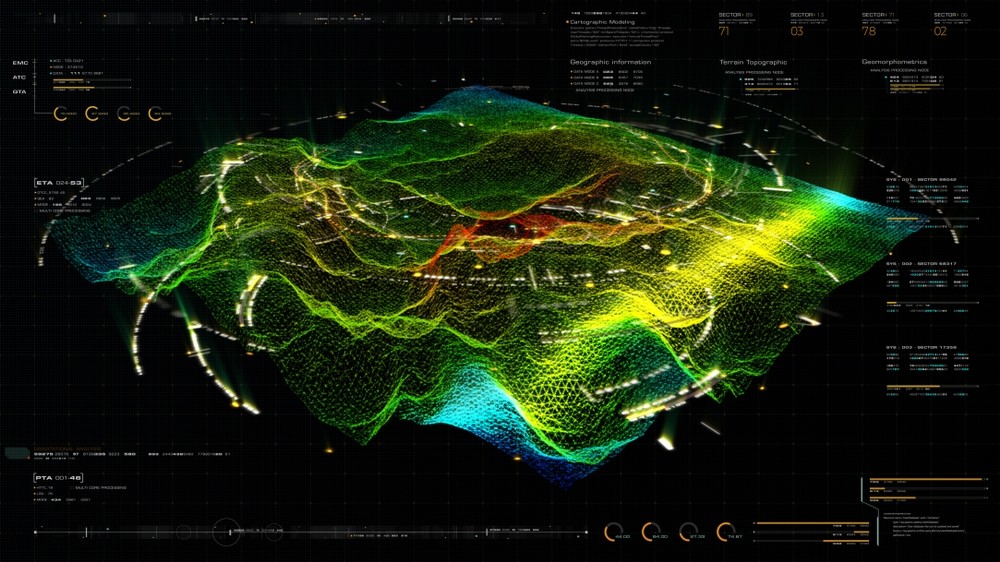

3Dスキャナーで点群データを取得した後は、点と点をつないでメッシュデータに変換し、3次元設計に活用できるような処理を行う。

その処理には、点に付与されている情報を編集したり、点群データと3Dモデルを合成したりといったプロセスがある。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)

編集では、主に「クラス分け処理(クラスタリング)」と「色付け処理」という作業がある。そして、色表現の編集手法のひとつに「反射強度属性表示」というものがある。それぞれに以下のような役割がある。

クラス分け処理とは、点群の各点に情報を付与する処理のこと。クラス分け処理は、利用目的を考慮して行うことが大切である。

たとえば、地形図の作成が目的の場合、道路周辺データから車両の点群データを切り離す必要がある。なお、本来、生成されるべき位置とは異なる位置に表示される点は「ノイズデータ」と呼ばれ、適宜、編集を行う。

クラス分け処理の工程は、点群データ処理ソフトの機能を使って自動処理を行ったのち、その結果を目視で確認するのが一般的である。

ただし、近年はAIによる自動クラス分け処理の技術が進化してきており、教師データを用いて点群データのクラス分けを自動的に行う手法も出てきている。

AIによる自動クラス分け処理を行うことで目視による確認よりも効率的に作業を完了させることができる。

レーザー測量機を用いると各点に3次元座標(X,Y,Z)と色情報(R,G,B)が付与された点群データを取得することができる。

ただし、この色情報だけでは3次元モデル化する際にデータを判読しにくいため、カメラ画像の色情報と重ね合わせて見た目を鮮明にすることがある。この処理を色付け処理という。

色付け処理の中には、正しく色情報が付与されていない点の編集を行うといった作業も含まれる。

レーザー計測を行う際、レーザーパルスは物体の色や材質によって反射の仕方(反射強度)が異なる。この反射強度の属性値を点に付与する処理を、反射強度属性表示という。

レーザーパルスは一定の周波数で光を繰り返し照射するもので、カメラ画像とは陰影の出方が異なる。夜間やトンネル内などの計測データの表現に適している。

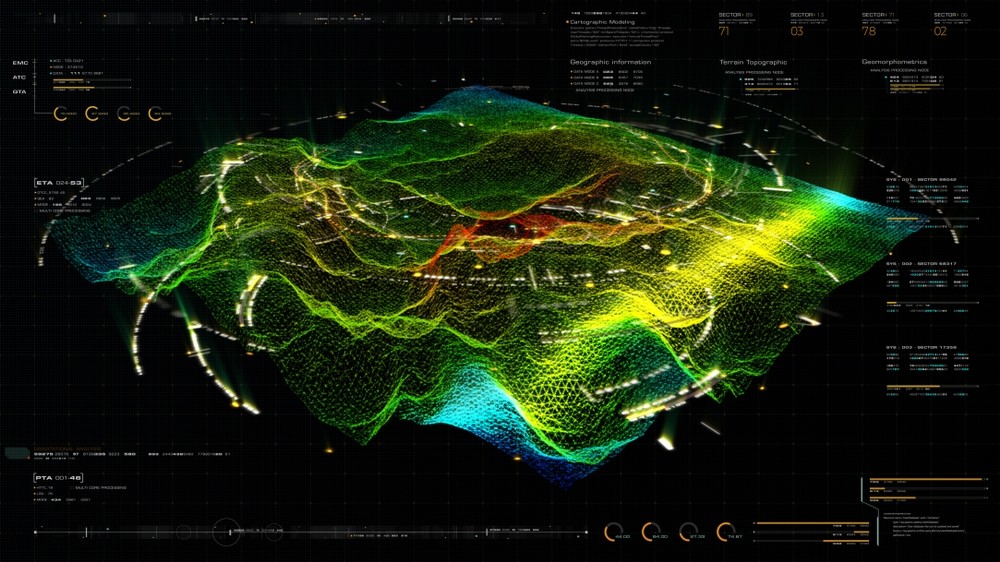

点群データは専用のビューアーのほか3D GISに対応したソフト、CADなどで取り扱うことができる。

点群データはデータ容量が大きいものも珍しくないが、近年は3DTails(空間データ構造の定義フォーマット)技術が登場したことで、Web環境であっても必要なデータを効率的にサーバから取得できるようになった。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)

ここでは、点群データソフトに搭載されている編集作業に関連する機能を紹介しよう。基本的な機能を把握しておくことで、使い慣れないソフトでも操作がしやすくなり、行いたい操作に必要な機能の判断がつきやすくなる。

点群データを表示することで任意の位置からの景観を再現する。

その際、各点の表示色は、点に与えられた色情報を用いるほか、点が持つ様々な属性情報に応じて表示色を選択できる。

属性情報には、反射強度値、点の標高値、地盤からの相対高といったものがある。

表示機能の中には、計測や図化などそれぞれの目的に合わせて注目する地物がより明確になるように、表示範囲の切り出し(クリッピング)、上面表示、断面表示といったバリエーションがある。

点群データを使用して斜距離、水平距離、高さ、面積、体積などの計測ができる。

面積は、指定した複数の点を頂点とする多角形の面積を算出する。ただし、選択された複数の点は同一平面上の点にはなく、多角形はねじれた形状となる。

そのため、算出される値は多角形をある平面上に投影した面積となる。一般的に、この投影される平面はXY平面が適用される。

図化とは、測量の一連の作業の中では地図を作成する工程を指す。

点群データを用いた図化は、ソフトウェアが有する作図機能を使って点群空間に手動や自動でポリゴン(3Dメッシュの構成要素となる2Dの図形)やソリッド(独立したひとつの図形)といったプリミティブ(基本的な構成要素)を配置していく作業のことをいう。

点群データから点群を間引く、不要な点の削除、個々の点に属性を付与するなど、個別で編集することが可能。

間引き処理は主にデータの軽量化を目的とし、ある条件に合致する点を削除する機能で、その条件には一定領域内の点数や、最近傍点までの距離などを用いる。

編集は基本的には手動で、必要な箇所に対して行うが、近年は点群解析技術の進化により属性付与を自動で行える製品も登場している。

前項までに点群データの処理プロセスや機能について紹介してきたが、ここからは処理を行った点群データは建築、土木・建設分野でどのような使われ方をしているかについて解説していこう。

すでに点群データが取り入れられ始めている分野はいくつかあるが、発展途上であるだけに課題もあるのが現状だ。

2016年度より国土交通省が推進している「i-Construction」は、ICT技術を活用することで建築現場の生産性向上を目指している。

i-Constructionでは、レーザースキャナーや写真から得られた3Dデータ(主に点群データ)を計画、設計、施工、維持管理のサイクルに活用することで業務効率を上げつつ、関係者間でのデータ共有を容易にした。

当初は土木工事での活用が主であったが、近年は舗装や砂防などの分野でも導入され始めている。

これらで使用される点群データは、UAV画像から生成した点群データを中心にUAVレーザー、MMS、地上型レーザースキャナーで取得したものがある。

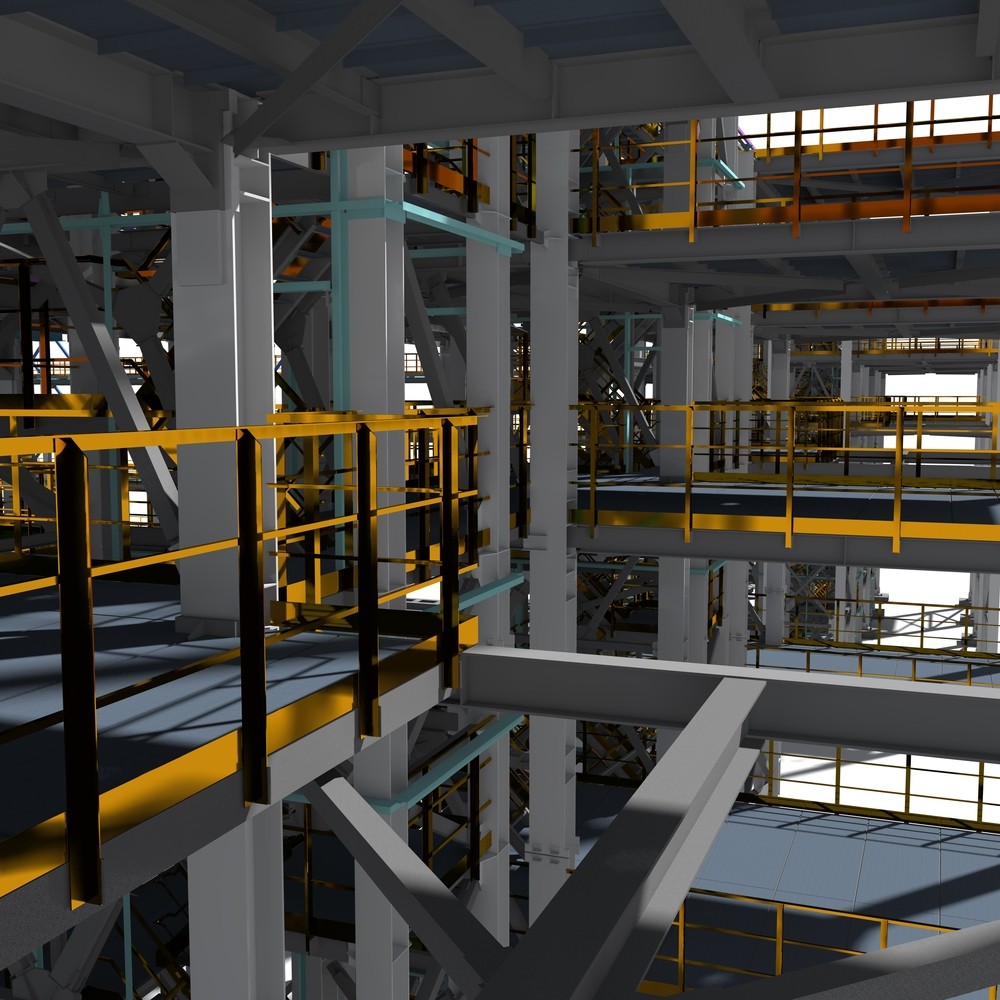

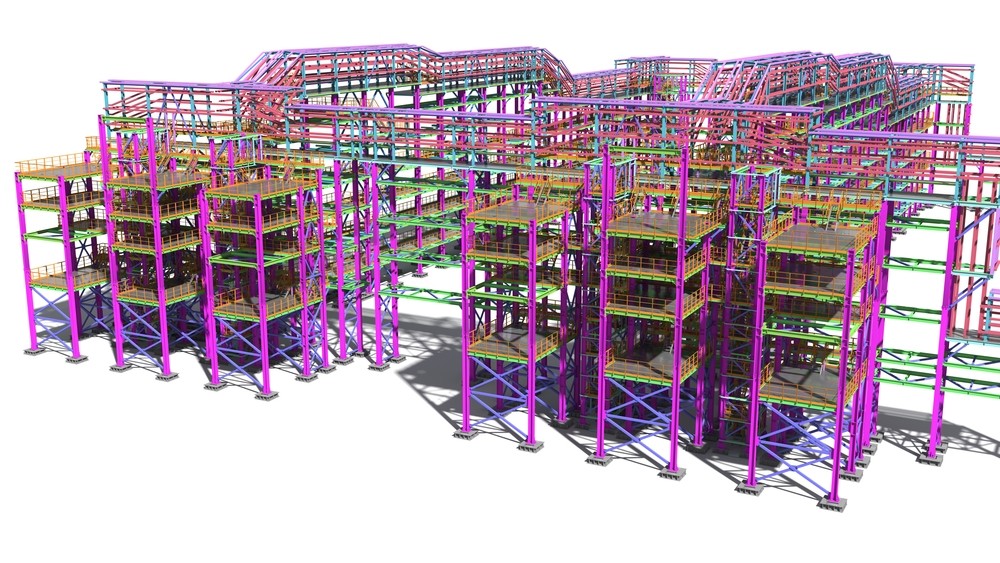

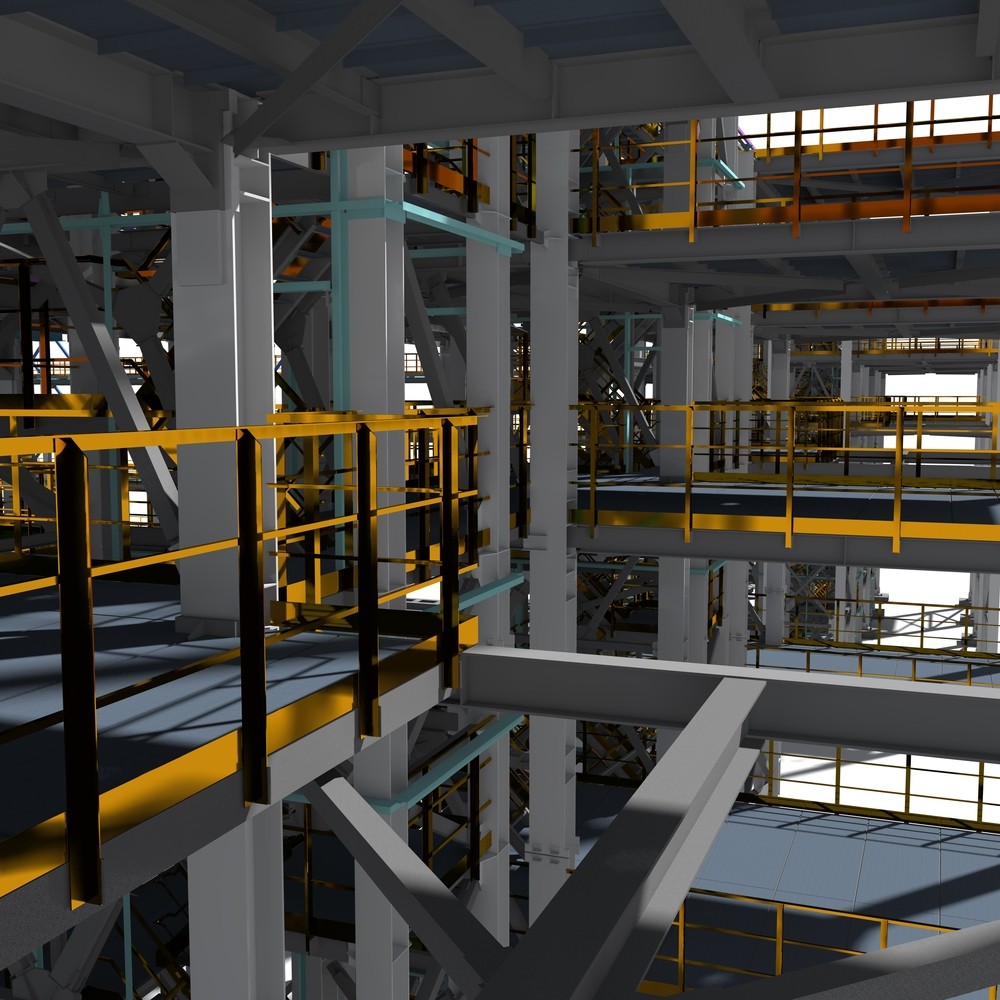

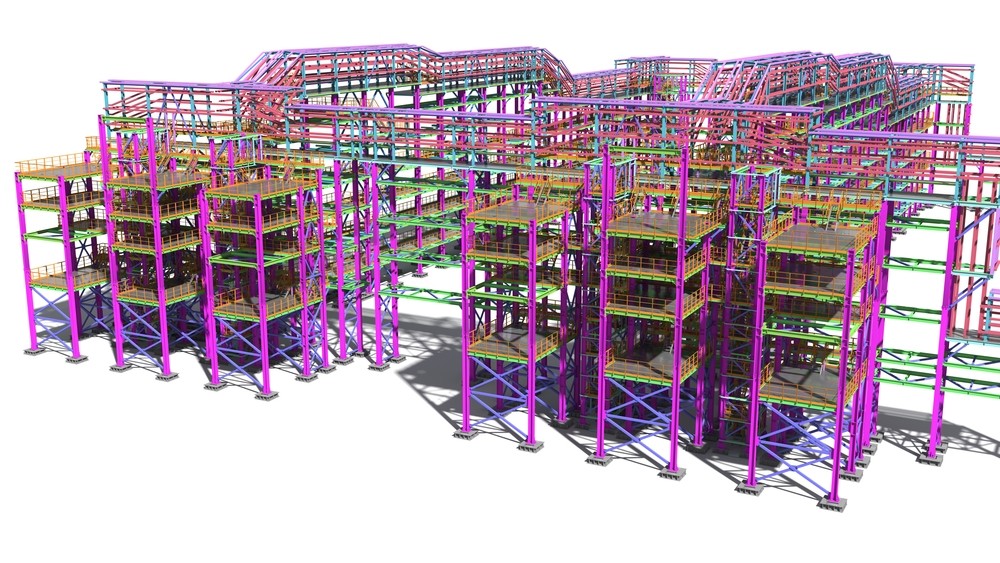

BIM/CIMは、計画、調査、設計の段階から3次元モデルを導入し、施工や維持管理の段階においても3次元モデルを連携・発展させることで事業全体に渡る関係者間の情報共有をスムーズにさせるなど、一連の建設生産・管理システムの効率化や高度化を目指す取り組みである。設計図の3次元モデル化はもちろんのこと、構成部品や構造のデータベース化なども含まれる。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)

ただし、現時点では、ベースとなる計測手法にSfM/MVS処理やレーザスキャニングが用いられており、これらは構造物の角が正しく再現されないケースが未だ多く、計測データをそのままBIM/CIMに活用するのが難しい。

また、BIM/CIMモデルの構築には時間とコストがかかる点が課題とされている。

従来の配管管理は、平面図に管路の種別や利用目的、起終点の情報が記載されており、現場で現況確認を行うのに時間を要していた。

これを、点群データで配管状況を把握して3DCADデータとして再現することで、現況と平面図の整合性確認の負担を軽減させる取り組みが進められている。

だが、配管が入り組んでいるような場所では計測が難しいという課題がある。全体的な形状は車両搭載型のMMSを用いて、車両が進入し難いエリアは地上移動型(可搬型)や地上型レーザースキャナー、もしくは手持ちタイプの機器を用いて補備測量を行うといった手間がある。

点群データを取得するための3次元計測では、レーザースキャナーの測距精度に加えてレーザースキャナーの位置や姿勢データが点群データの精度に大きく関わる。

また、画像データから点群データを取得する場合は、画像解像度、カメラの位置や姿勢、さらには処理ソフトのクオリティといったものも精度を左右する。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)

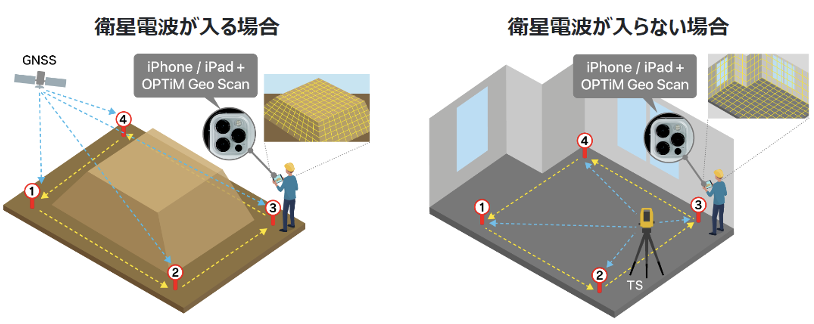

なかでも屋内で計測を行う場合は、基本的にGNSS測位が不可能で、取得した点群データに絶対的あるいは相対的な精度を与えるための標識点(基準点)を設置したり、相対的なレーザースキャナーやカメラの位置がわかる情報を付与したりする作業が欠かせない。

点群データにおいて位置情報の正確度は、活用時に非常に重要なポイントとなるため、計測に使用する機材選定や計測計画の立案の段階からしっかりと意識する必要がある。

屋内で3次元測量を行う場合、これまでは地上型レーザースキャナーを用いることが一般的であったが、近年ではレーザーSLAM技術※を活用した製品も登場している。

レーザーSLAMに用いられるLiDARは、スマートフォンに搭載されるほどコンパクトであるのが大きな特徴だ。

このほか、天井高があったり広々としていたりする空間、地下通路のような距離の長い場所では、UAVを用いて計測することもある。

屋内での3次元測量で取得した点群データは、出来形管理のベースデータの用途のほかに屋外データと組み合わせることでより再現性の高い3D空間データを構築するというような取り組みも始まっている。

このほか、施設管理への活用やバリアフリーでの目的地までの経路解析といった活用も検討されており、屋内での3次元計測は、ますます需要が高まると考えられる。

今回は3次元測量の一連のプロセスの中でも、編集や点群データの活用について紹介してきた。

3次元測量用の機器は続々と多種多様な製品が登場しているが、機器選定の際に、各工程での操作のしやすさに加えて後工程へのデータの受け渡しがスムーズである点は見落としてはいけない。

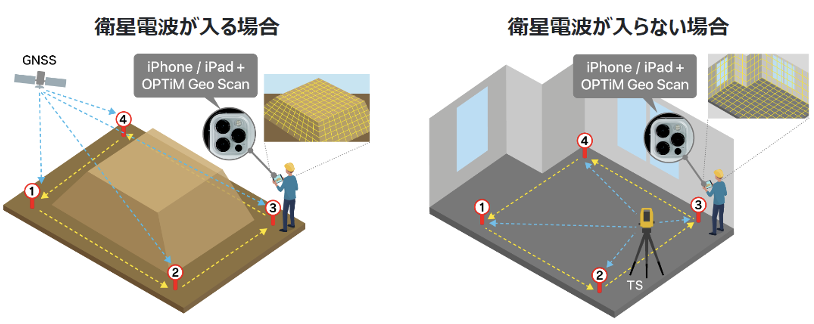

スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」は、測量から図化まで対応幅の広いアプリ型ソフトで、省人数・低コストも叶う。Geo Scanで測量したデータは国土交通省の出来形管理要領に準拠しているため実用性も申し分ない。

Geo Scanはスマホを手に1人で測量が行えるうえ、計測した点群データをほぼリアルタイムで確認ができるほど処理が早い。

さらに、無料オプション機能である「Geo Design」にデータをインポートすることで、点群・座標を地図上に表示する、平面・縦断線形、横断形状を作成することもできる。

(画像:shutterstock)

(画像:shutterstock)

Geo ScanはiPhone pro/iPad proに対応するスマホ測量アプリで、レーザーSLAM技術の一種であるLiDARで計測を行い、GNSSレシーバーで取得した位置情報と組み合わせることで高精度な測量を実現。

衛星電波が入らない屋内では、トータルステーションと連携させることで精度を維持している。

測量に必要な機材としては、アプリをインストールしたスマホ・タブレットとハンディサイズのGNSSレシーバー、そして屋内の場合はトータルステーション程度。

小規模な測量をはじめ、天井高の低い屋内などでも手軽に測量が行える機動性が魅力だ。

出来形管理要領に準拠しているため、起工測量、中間出来高測量、出来形測量といった工程で幅広く活用できる。

使いやすさと実力を兼ね備えた「OPTiM Geo Scan」は、3次元測量の導入にぴったりな製品だと言えそうだ。

今回の「測量のことイチから解説」では、3次元測量データの「編集」工程の基礎知識をおさらいしよう。

また、編集を経た点群データの活用法のほか、3次元測量で今後の発展が期待される分野についても紹介していく。

点群データ編集の肝となる作業

3Dスキャナーで点群データを取得した後は、点と点をつないでメッシュデータに変換し、3次元設計に活用できるような処理を行う。

その処理には、点に付与されている情報を編集したり、点群データと3Dモデルを合成したりといったプロセスがある。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)編集では、主に「クラス分け処理(クラスタリング)」と「色付け処理」という作業がある。そして、色表現の編集手法のひとつに「反射強度属性表示」というものがある。それぞれに以下のような役割がある。

クラス分け処理(クラスタリング)

クラス分け処理とは、点群の各点に情報を付与する処理のこと。クラス分け処理は、利用目的を考慮して行うことが大切である。

たとえば、地形図の作成が目的の場合、道路周辺データから車両の点群データを切り離す必要がある。なお、本来、生成されるべき位置とは異なる位置に表示される点は「ノイズデータ」と呼ばれ、適宜、編集を行う。

クラス分け処理の工程は、点群データ処理ソフトの機能を使って自動処理を行ったのち、その結果を目視で確認するのが一般的である。

ただし、近年はAIによる自動クラス分け処理の技術が進化してきており、教師データを用いて点群データのクラス分けを自動的に行う手法も出てきている。

AIによる自動クラス分け処理を行うことで目視による確認よりも効率的に作業を完了させることができる。

色付け処理

レーザー測量機を用いると各点に3次元座標(X,Y,Z)と色情報(R,G,B)が付与された点群データを取得することができる。

ただし、この色情報だけでは3次元モデル化する際にデータを判読しにくいため、カメラ画像の色情報と重ね合わせて見た目を鮮明にすることがある。この処理を色付け処理という。

色付け処理の中には、正しく色情報が付与されていない点の編集を行うといった作業も含まれる。

反射強度属性表示

レーザー計測を行う際、レーザーパルスは物体の色や材質によって反射の仕方(反射強度)が異なる。この反射強度の属性値を点に付与する処理を、反射強度属性表示という。

レーザーパルスは一定の周波数で光を繰り返し照射するもので、カメラ画像とは陰影の出方が異なる。夜間やトンネル内などの計測データの表現に適している。

押さえておきたい!点群データソフトの主な機能

点群データは専用のビューアーのほか3D GISに対応したソフト、CADなどで取り扱うことができる。

点群データはデータ容量が大きいものも珍しくないが、近年は3DTails(空間データ構造の定義フォーマット)技術が登場したことで、Web環境であっても必要なデータを効率的にサーバから取得できるようになった。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)ここでは、点群データソフトに搭載されている編集作業に関連する機能を紹介しよう。基本的な機能を把握しておくことで、使い慣れないソフトでも操作がしやすくなり、行いたい操作に必要な機能の判断がつきやすくなる。

表示

点群データを表示することで任意の位置からの景観を再現する。

その際、各点の表示色は、点に与えられた色情報を用いるほか、点が持つ様々な属性情報に応じて表示色を選択できる。

属性情報には、反射強度値、点の標高値、地盤からの相対高といったものがある。

表示機能の中には、計測や図化などそれぞれの目的に合わせて注目する地物がより明確になるように、表示範囲の切り出し(クリッピング)、上面表示、断面表示といったバリエーションがある。

計測

点群データを使用して斜距離、水平距離、高さ、面積、体積などの計測ができる。

面積は、指定した複数の点を頂点とする多角形の面積を算出する。ただし、選択された複数の点は同一平面上の点にはなく、多角形はねじれた形状となる。

そのため、算出される値は多角形をある平面上に投影した面積となる。一般的に、この投影される平面はXY平面が適用される。

図化

図化とは、測量の一連の作業の中では地図を作成する工程を指す。

点群データを用いた図化は、ソフトウェアが有する作図機能を使って点群空間に手動や自動でポリゴン(3Dメッシュの構成要素となる2Dの図形)やソリッド(独立したひとつの図形)といったプリミティブ(基本的な構成要素)を配置していく作業のことをいう。

編集

点群データから点群を間引く、不要な点の削除、個々の点に属性を付与するなど、個別で編集することが可能。

間引き処理は主にデータの軽量化を目的とし、ある条件に合致する点を削除する機能で、その条件には一定領域内の点数や、最近傍点までの距離などを用いる。

編集は基本的には手動で、必要な箇所に対して行うが、近年は点群解析技術の進化により属性付与を自動で行える製品も登場している。

点群データはどのように活用される?課題はあるのか?

前項までに点群データの処理プロセスや機能について紹介してきたが、ここからは処理を行った点群データは建築、土木・建設分野でどのような使われ方をしているかについて解説していこう。

すでに点群データが取り入れられ始めている分野はいくつかあるが、発展途上であるだけに課題もあるのが現状だ。

i-Construction

2016年度より国土交通省が推進している「i-Construction」は、ICT技術を活用することで建築現場の生産性向上を目指している。

i-Constructionでは、レーザースキャナーや写真から得られた3Dデータ(主に点群データ)を計画、設計、施工、維持管理のサイクルに活用することで業務効率を上げつつ、関係者間でのデータ共有を容易にした。

当初は土木工事での活用が主であったが、近年は舗装や砂防などの分野でも導入され始めている。

これらで使用される点群データは、UAV画像から生成した点群データを中心にUAVレーザー、MMS、地上型レーザースキャナーで取得したものがある。

BIM/CIM

BIM/CIMは、計画、調査、設計の段階から3次元モデルを導入し、施工や維持管理の段階においても3次元モデルを連携・発展させることで事業全体に渡る関係者間の情報共有をスムーズにさせるなど、一連の建設生産・管理システムの効率化や高度化を目指す取り組みである。設計図の3次元モデル化はもちろんのこと、構成部品や構造のデータベース化なども含まれる。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)ただし、現時点では、ベースとなる計測手法にSfM/MVS処理やレーザスキャニングが用いられており、これらは構造物の角が正しく再現されないケースが未だ多く、計測データをそのままBIM/CIMに活用するのが難しい。

また、BIM/CIMモデルの構築には時間とコストがかかる点が課題とされている。

屋外プラントの配管管理

従来の配管管理は、平面図に管路の種別や利用目的、起終点の情報が記載されており、現場で現況確認を行うのに時間を要していた。

(画像:Shutterstock)

これを、点群データで配管状況を把握して3DCADデータとして再現することで、現況と平面図の整合性確認の負担を軽減させる取り組みが進められている。

だが、配管が入り組んでいるような場所では計測が難しいという課題がある。全体的な形状は車両搭載型のMMSを用いて、車両が進入し難いエリアは地上移動型(可搬型)や地上型レーザースキャナー、もしくは手持ちタイプの機器を用いて補備測量を行うといった手間がある。

いま注目が高まっている分野!屋内での3次元測量

点群データを取得するための3次元計測では、レーザースキャナーの測距精度に加えてレーザースキャナーの位置や姿勢データが点群データの精度に大きく関わる。

また、画像データから点群データを取得する場合は、画像解像度、カメラの位置や姿勢、さらには処理ソフトのクオリティといったものも精度を左右する。

(画像:Shutterstock)

(画像:Shutterstock)なかでも屋内で計測を行う場合は、基本的にGNSS測位が不可能で、取得した点群データに絶対的あるいは相対的な精度を与えるための標識点(基準点)を設置したり、相対的なレーザースキャナーやカメラの位置がわかる情報を付与したりする作業が欠かせない。

点群データにおいて位置情報の正確度は、活用時に非常に重要なポイントとなるため、計測に使用する機材選定や計測計画の立案の段階からしっかりと意識する必要がある。

屋内で3次元測量を行う場合、これまでは地上型レーザースキャナーを用いることが一般的であったが、近年ではレーザーSLAM技術※を活用した製品も登場している。

レーザーSLAMに用いられるLiDARは、スマートフォンに搭載されるほどコンパクトであるのが大きな特徴だ。

レーザーSLAMとは?

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定同時地図作成)技術において、センサーにレーザーを用いることで自己位置推定と同時に周囲の点群を作成する技術。レーザーSLAM技術では主にLiDAR(Light Detection and Ranging)というレーザーセンサーが使われている。

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定同時地図作成)技術において、センサーにレーザーを用いることで自己位置推定と同時に周囲の点群を作成する技術。レーザーSLAM技術では主にLiDAR(Light Detection and Ranging)というレーザーセンサーが使われている。

このほか、天井高があったり広々としていたりする空間、地下通路のような距離の長い場所では、UAVを用いて計測することもある。

屋内での3次元測量で取得した点群データは、出来形管理のベースデータの用途のほかに屋外データと組み合わせることでより再現性の高い3D空間データを構築するというような取り組みも始まっている。

このほか、施設管理への活用やバリアフリーでの目的地までの経路解析といった活用も検討されており、屋内での3次元計測は、ますます需要が高まると考えられる。

スマホで3次元測量~図化まで超簡単&スムーズ!

一人測量アプリ「OPTiM Geo Scan」とは?

今回は3次元測量の一連のプロセスの中でも、編集や点群データの活用について紹介してきた。

3次元測量用の機器は続々と多種多様な製品が登場しているが、機器選定の際に、各工程での操作のしやすさに加えて後工程へのデータの受け渡しがスムーズである点は見落としてはいけない。

スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」は、測量から図化まで対応幅の広いアプリ型ソフトで、省人数・低コストも叶う。Geo Scanで測量したデータは国土交通省の出来形管理要領に準拠しているため実用性も申し分ない。

Geo Scanはスマホを手に1人で測量が行えるうえ、計測した点群データをほぼリアルタイムで確認ができるほど処理が早い。

さらに、無料オプション機能である「Geo Design」にデータをインポートすることで、点群・座標を地図上に表示する、平面・縦断線形、横断形状を作成することもできる。

屋外も、屋外も。「OPTiM Geo Scan」は手軽で高精度な計測が可能

前項で、屋内での3次元測量はこれから発展が期待される分野と紹介した。「OPTiM Geo Scan」は屋外での使用はもちろんのこと屋内での測量にも対応している。 (画像:shutterstock)

(画像:shutterstock)Geo ScanはiPhone pro/iPad proに対応するスマホ測量アプリで、レーザーSLAM技術の一種であるLiDARで計測を行い、GNSSレシーバーで取得した位置情報と組み合わせることで高精度な測量を実現。

衛星電波が入らない屋内では、トータルステーションと連携させることで精度を維持している。

測量に必要な機材としては、アプリをインストールしたスマホ・タブレットとハンディサイズのGNSSレシーバー、そして屋内の場合はトータルステーション程度。

小規模な測量をはじめ、天井高の低い屋内などでも手軽に測量が行える機動性が魅力だ。

出来形管理要領に準拠しているため、起工測量、中間出来高測量、出来形測量といった工程で幅広く活用できる。

使いやすさと実力を兼ね備えた「OPTiM Geo Scan」は、3次元測量の導入にぴったりな製品だと言えそうだ。

参考:

https://www.cgr.mlit.go.jp/saninseibu/guideline/guideline.pdf

https://www.esrij.com/gis-guide/gis-datamodel/3d-gis-data/

https://mogist.kkc.co.jp/word/21541997-68ce-4b3a-867b-4b39b39e15be.htmlhttps://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimsummary.html

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/lidarslam/index.html

https://www.cgr.mlit.go.jp/saninseibu/guideline/guideline.pdf

https://www.esrij.com/gis-guide/gis-datamodel/3d-gis-data/

https://mogist.kkc.co.jp/word/21541997-68ce-4b3a-867b-4b39b39e15be.htmlhttps://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimsummary.html

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/lidarslam/index.html

WRITTEN by

三浦 るり

2006年よりライターのキャリアをスタートし、2012年よりフリーに。人材業界でさまざまな業界・分野に触れてきた経験を活かし、幅広くライティングを手掛ける。現在は特に建築や不動産、さらにはDX分野を探究中。

大人気シリーズ!【いまさら聞けない?】測量のことイチから解説 〜 連載記事一覧 〜

- 3次元測量の「編集」工程の基礎知識!編集後の点群データ活用法もまとめて紹介!【測量のことイチから解説】

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします