コラム・特集

【盛土丁張り】の掛け方を解説!〜〈盛土法面〉を正確に施工するための丁張り方法〜 【測量のことイチから解説】

土木・建設現場において、盛土工事を正確に行うためには「丁張り」という作業が不可欠である。

丁張りとは、施工する構造物の位置や高さを現場で明示するための目印のことで、いわば「3次元の設計図」を現場に再現する重要な作業だ。

中でも「盛土丁張り」は、盛土法面(のりめん)の勾配を正確に表現するために設置される。

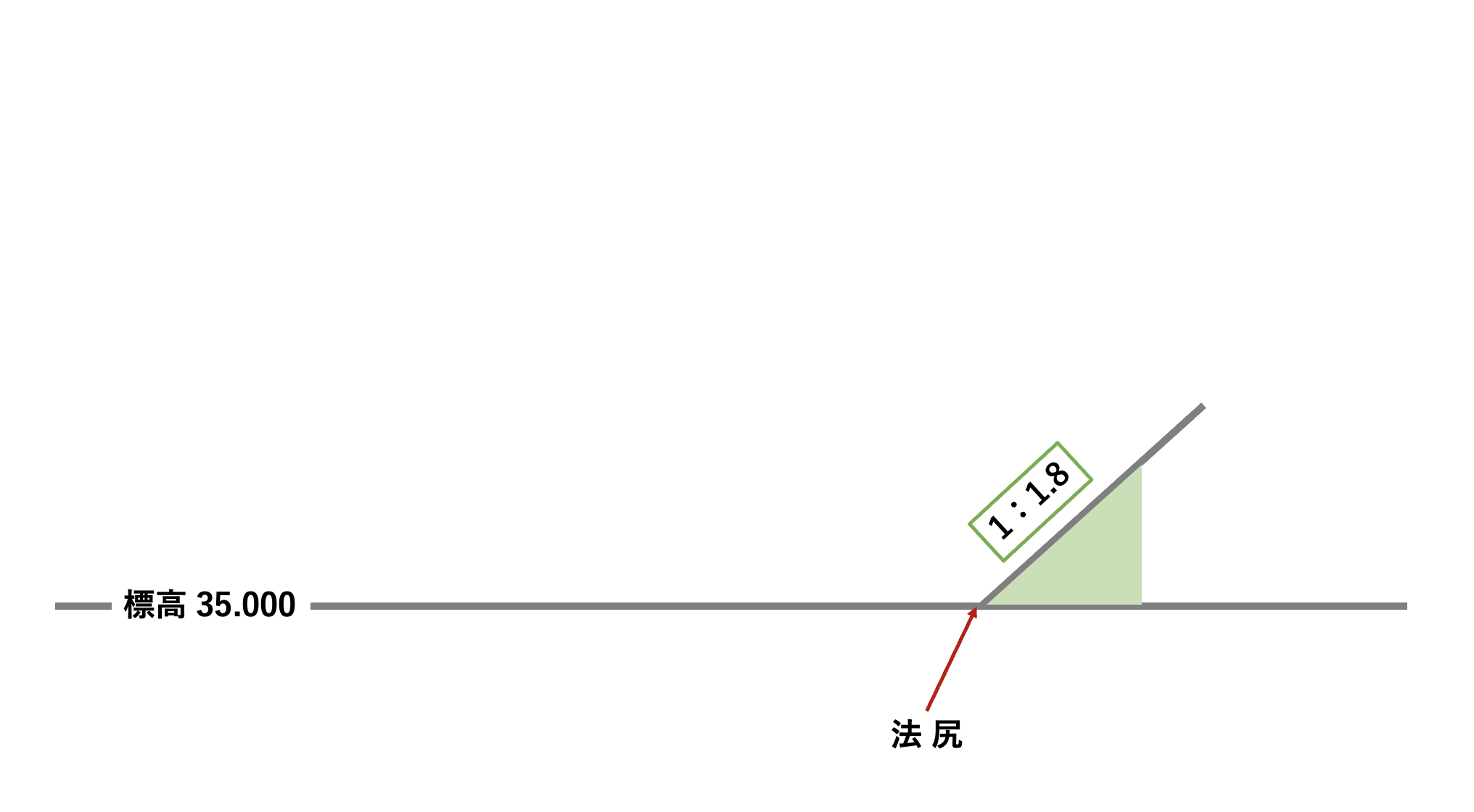

本記事では、標高35.0mを法尻とした1:1.8(一割八分)の盛土法面の丁張り設置方法について、ステップバイステップで解説する。

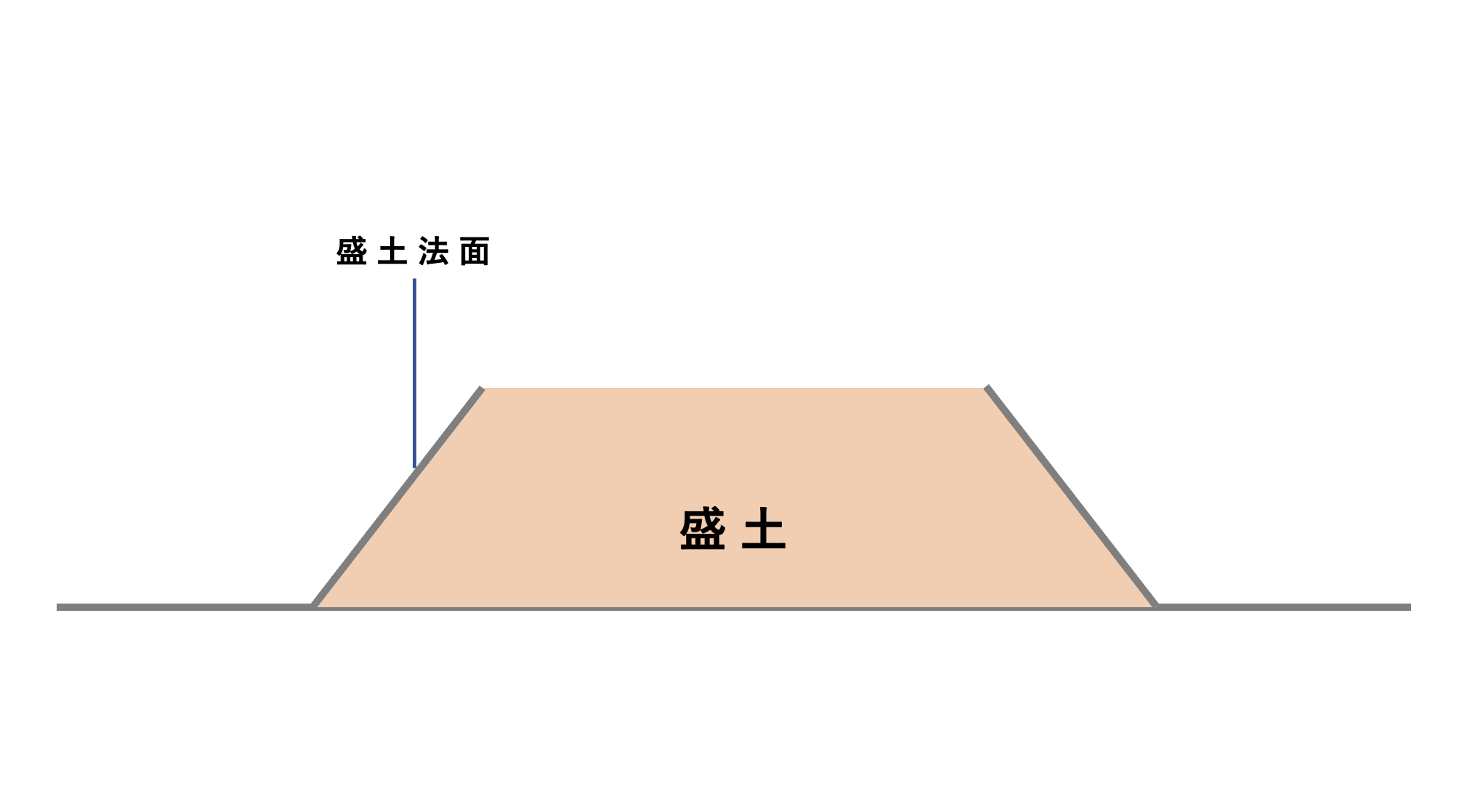

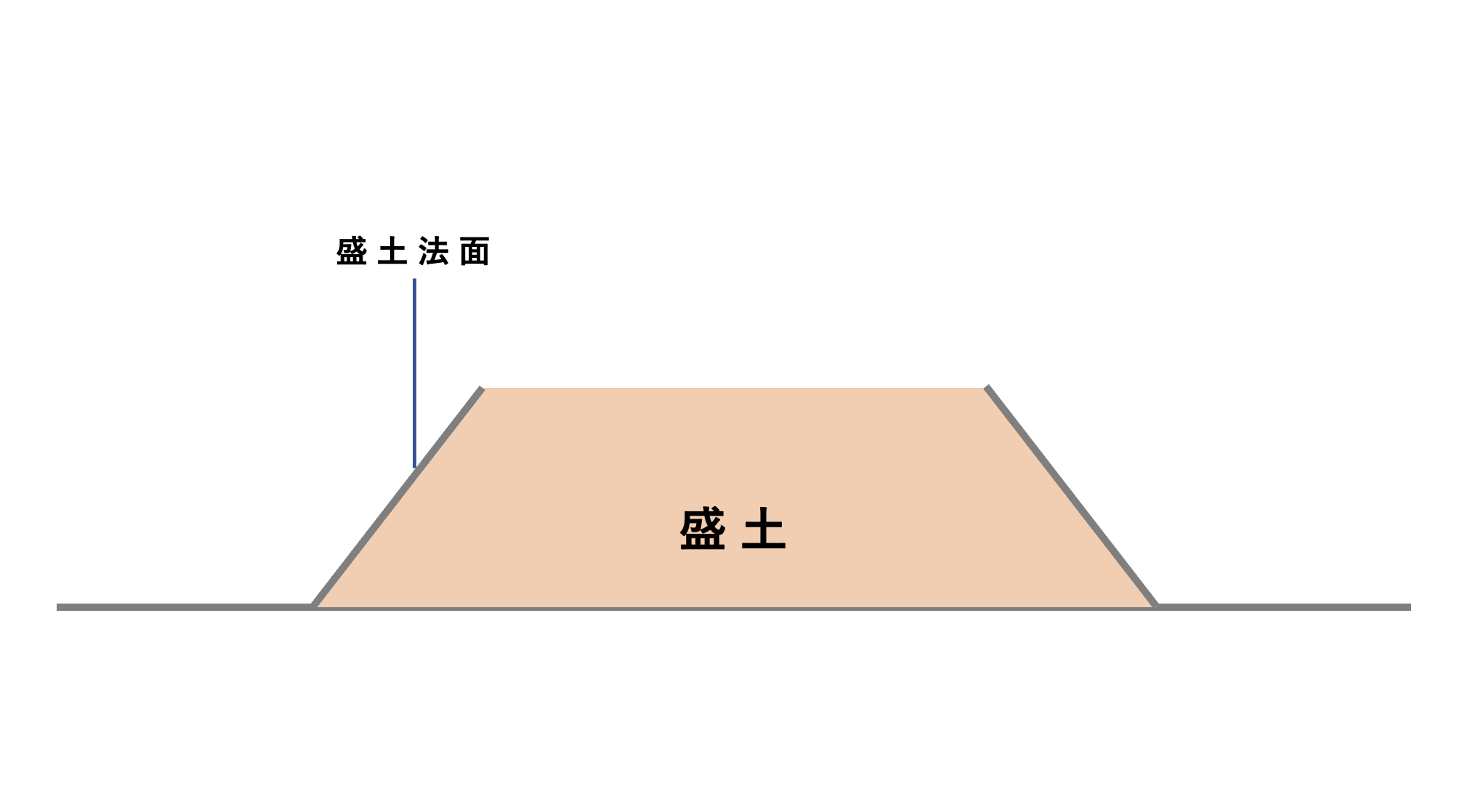

盛土丁張りとは、盛土法面の勾配や位置を示すための目印である。

法面を綺麗に仕上げるために必要な指標となり、施工精度に直接影響する重要な工程である。

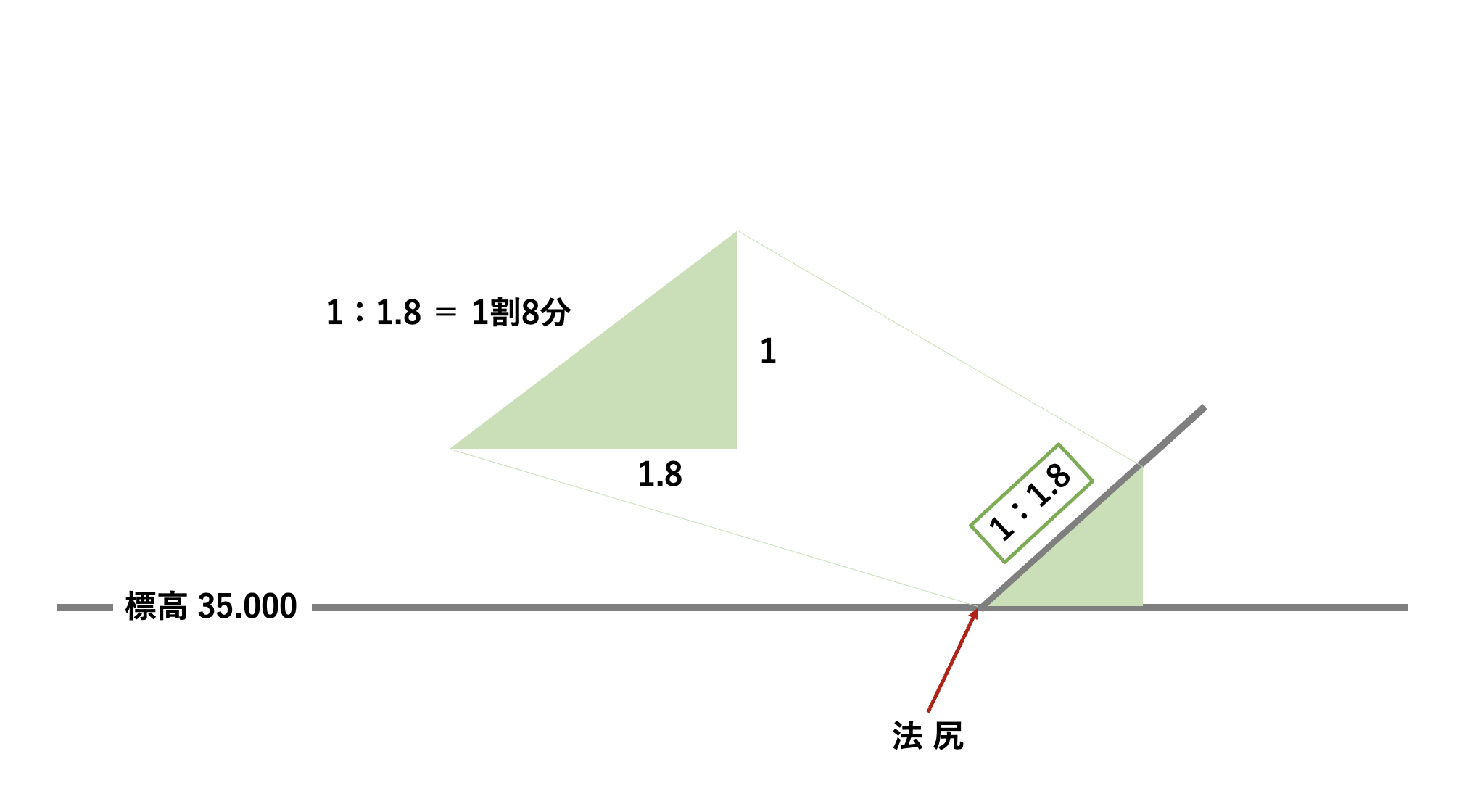

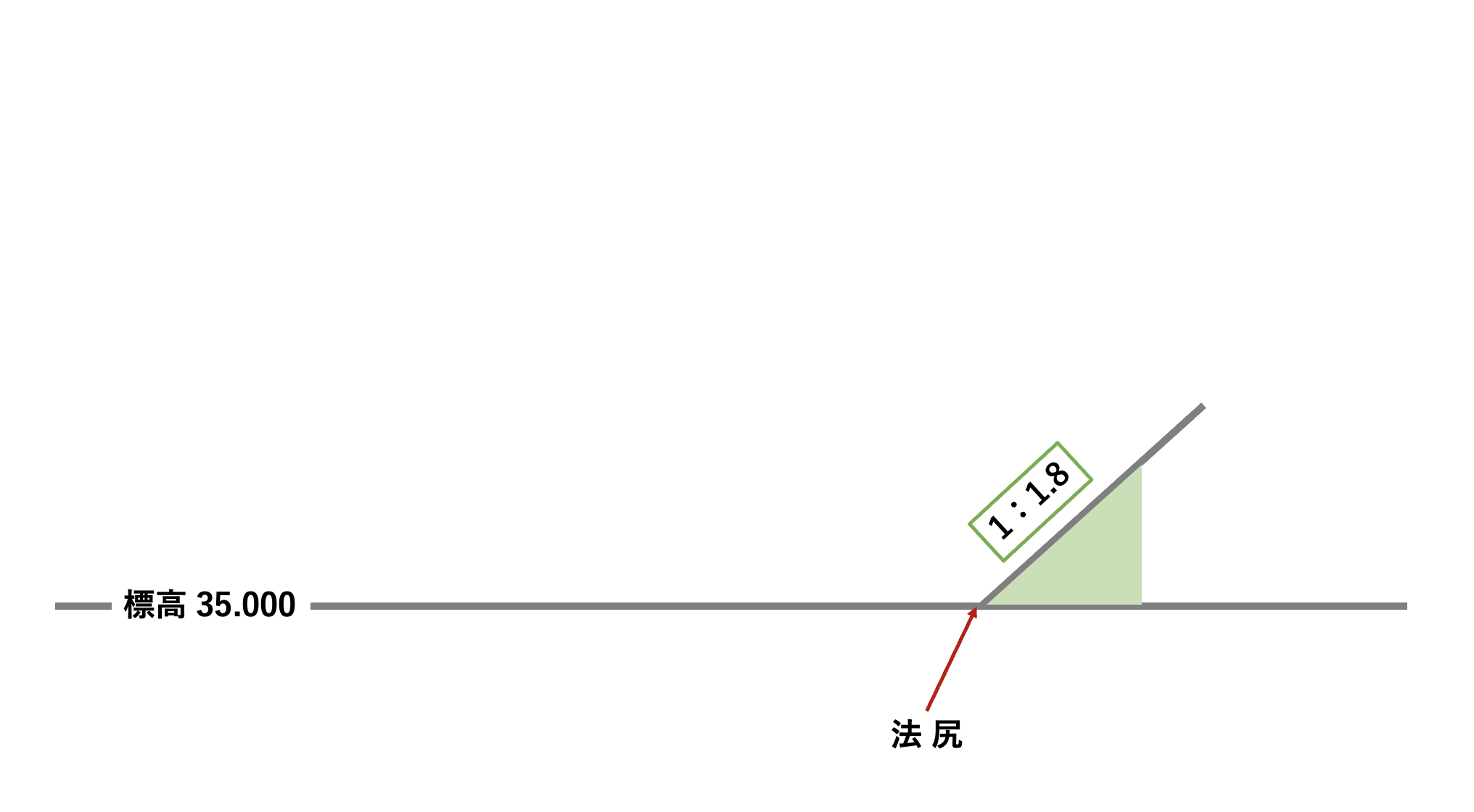

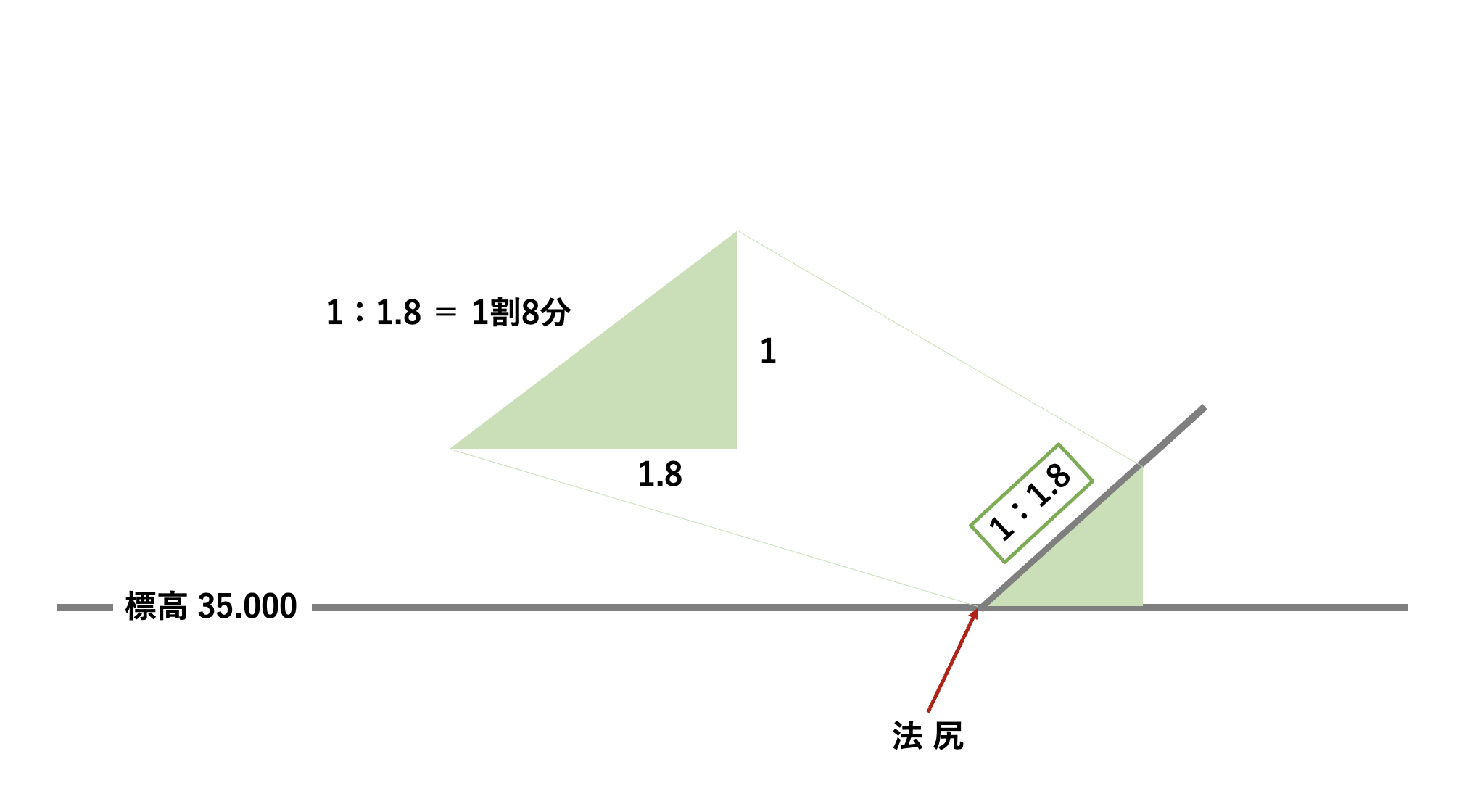

「法面勾配」とは法面の傾斜度合いを表すもので、「1:1.8(一割八分)」のように表記される。

これは縦の長さを「1」とした時に、横の長さが「1.8」になる勾配を意味する。

この比率によって、法面の安定性や景観が決まるため、正確な丁張り設置が求められる。

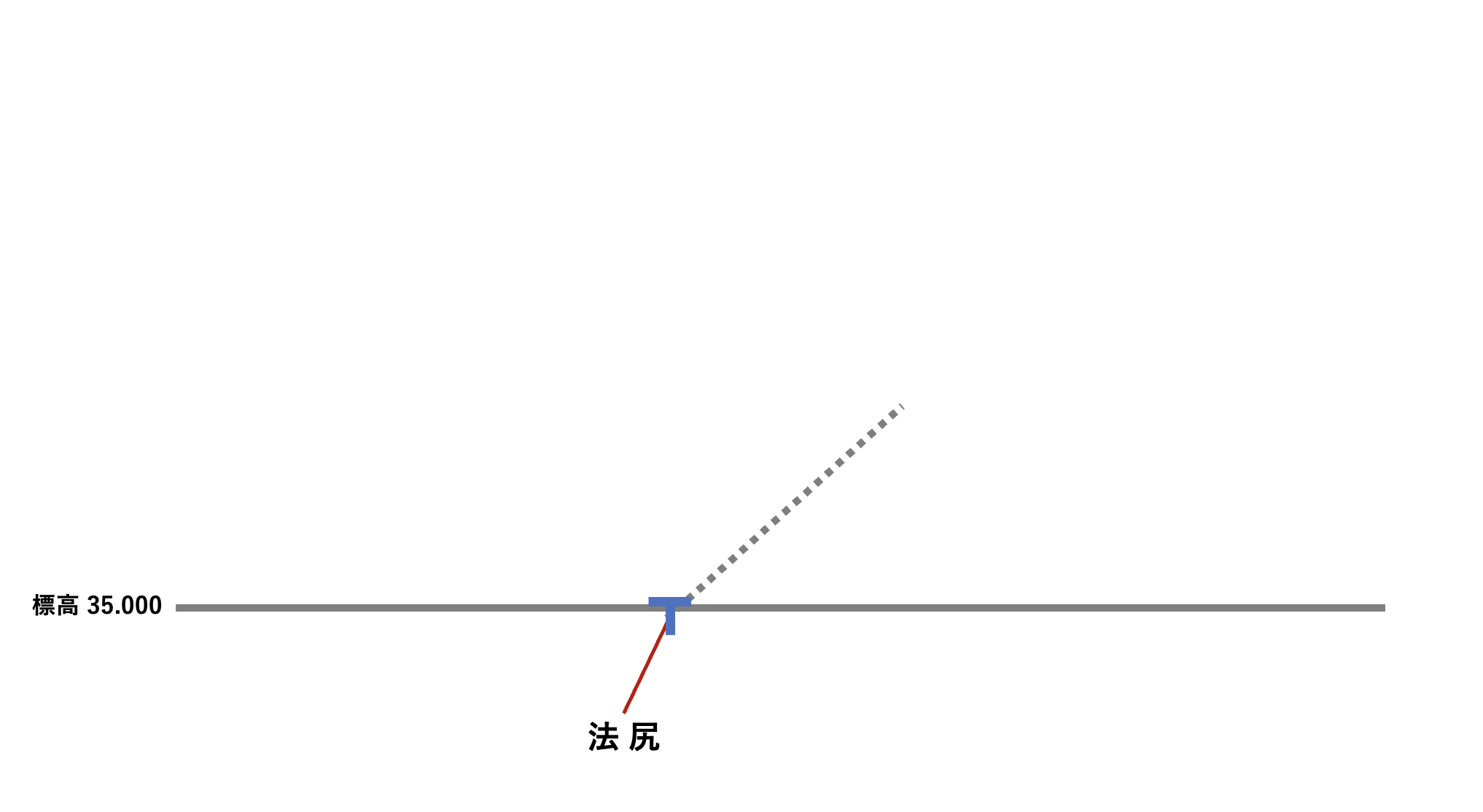

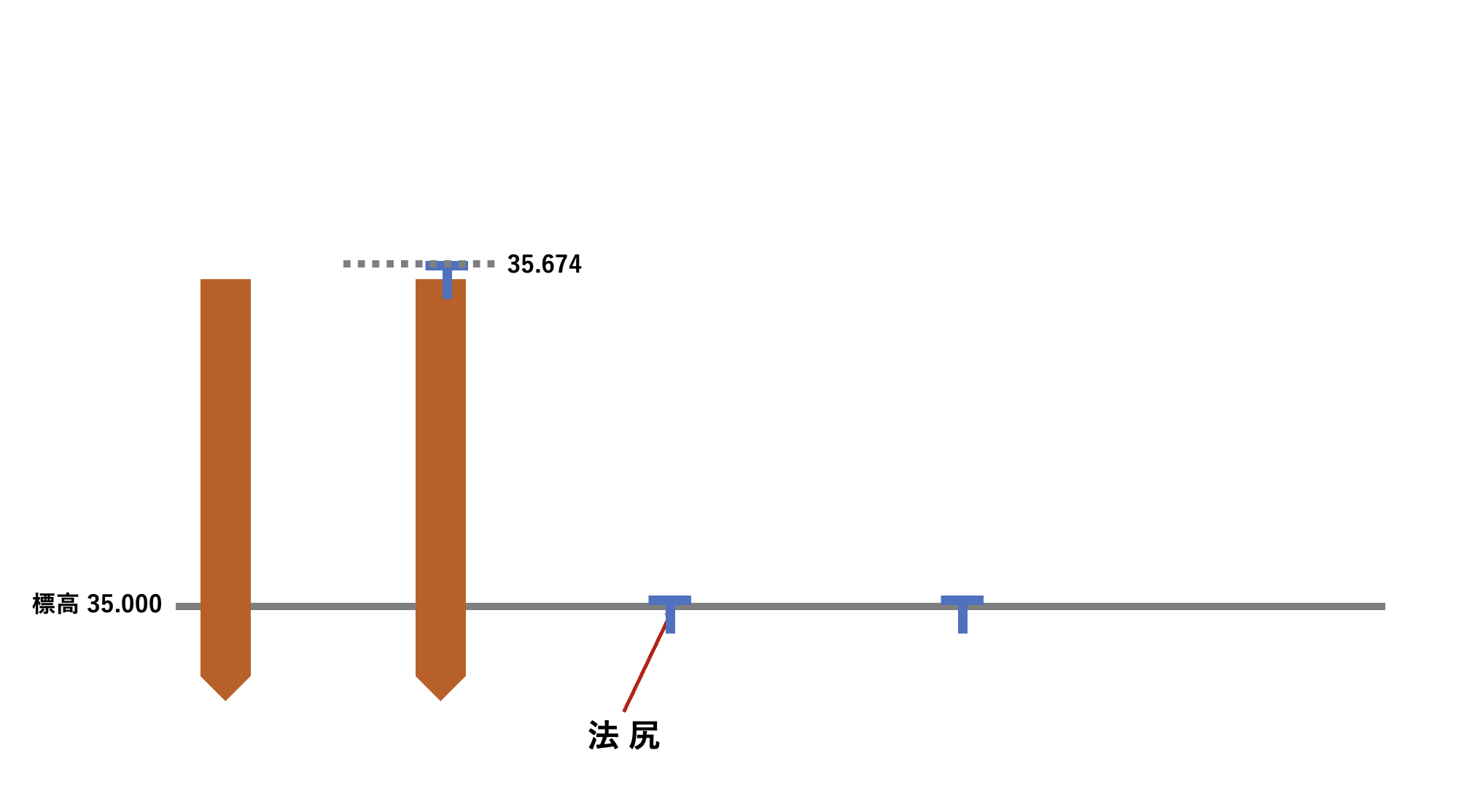

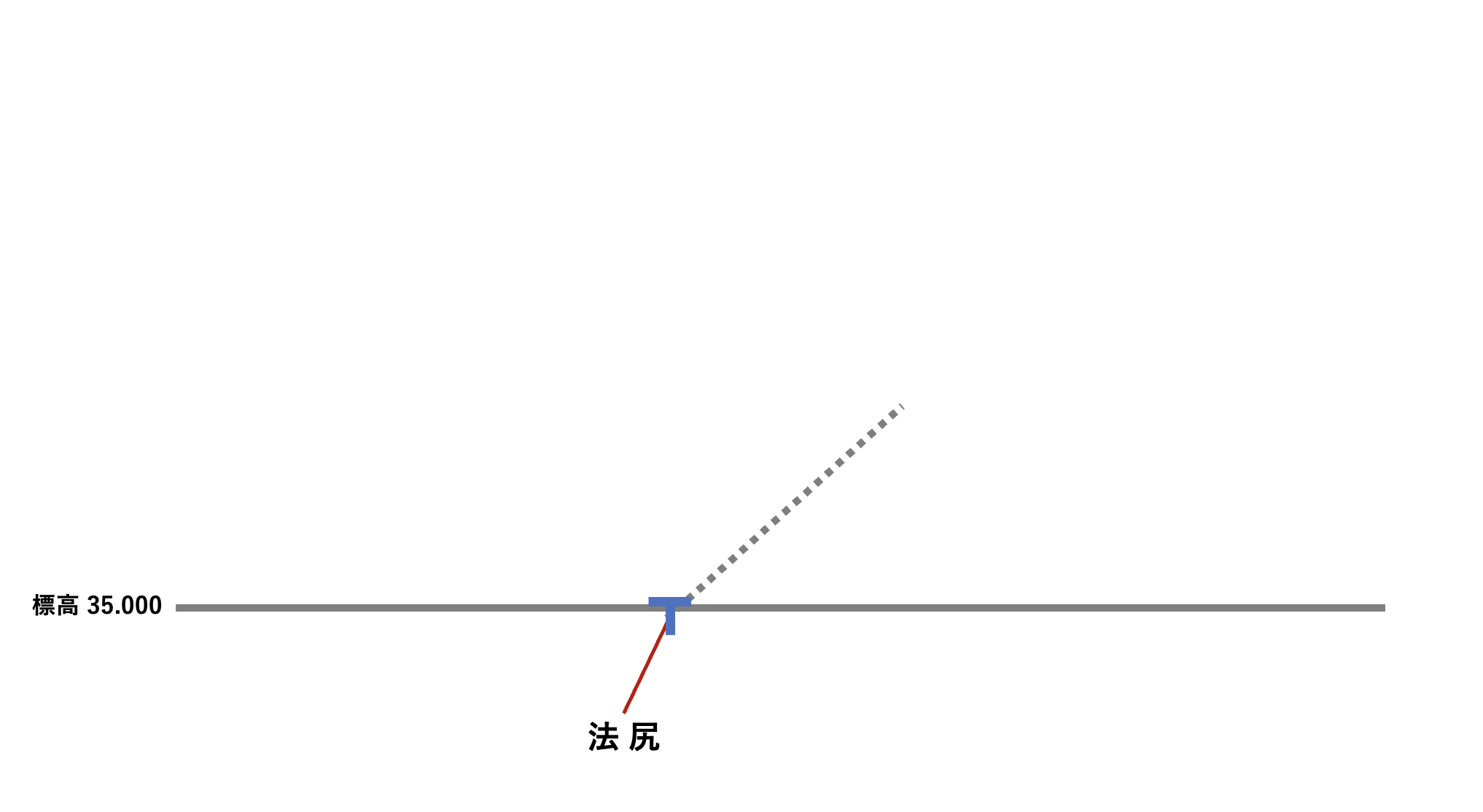

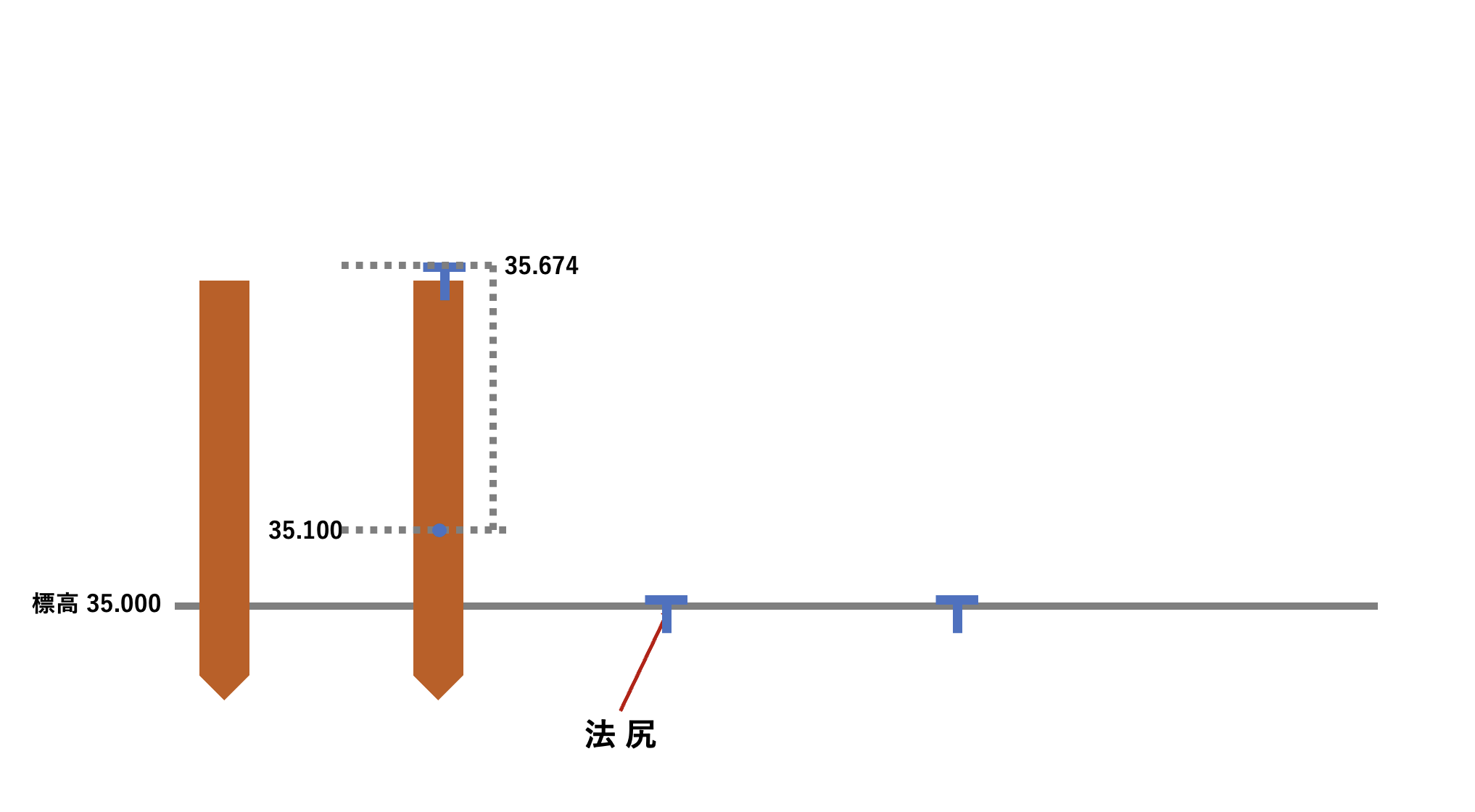

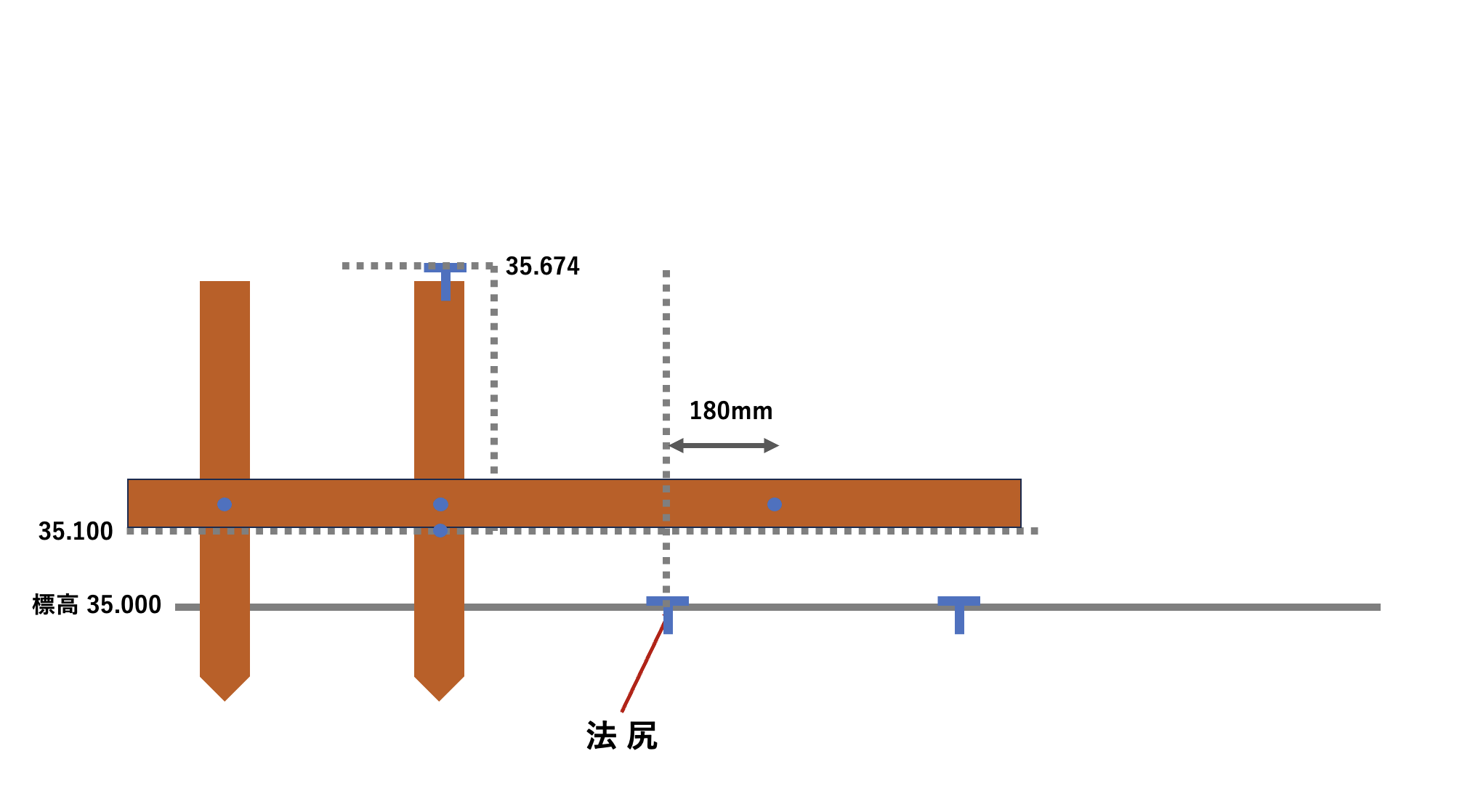

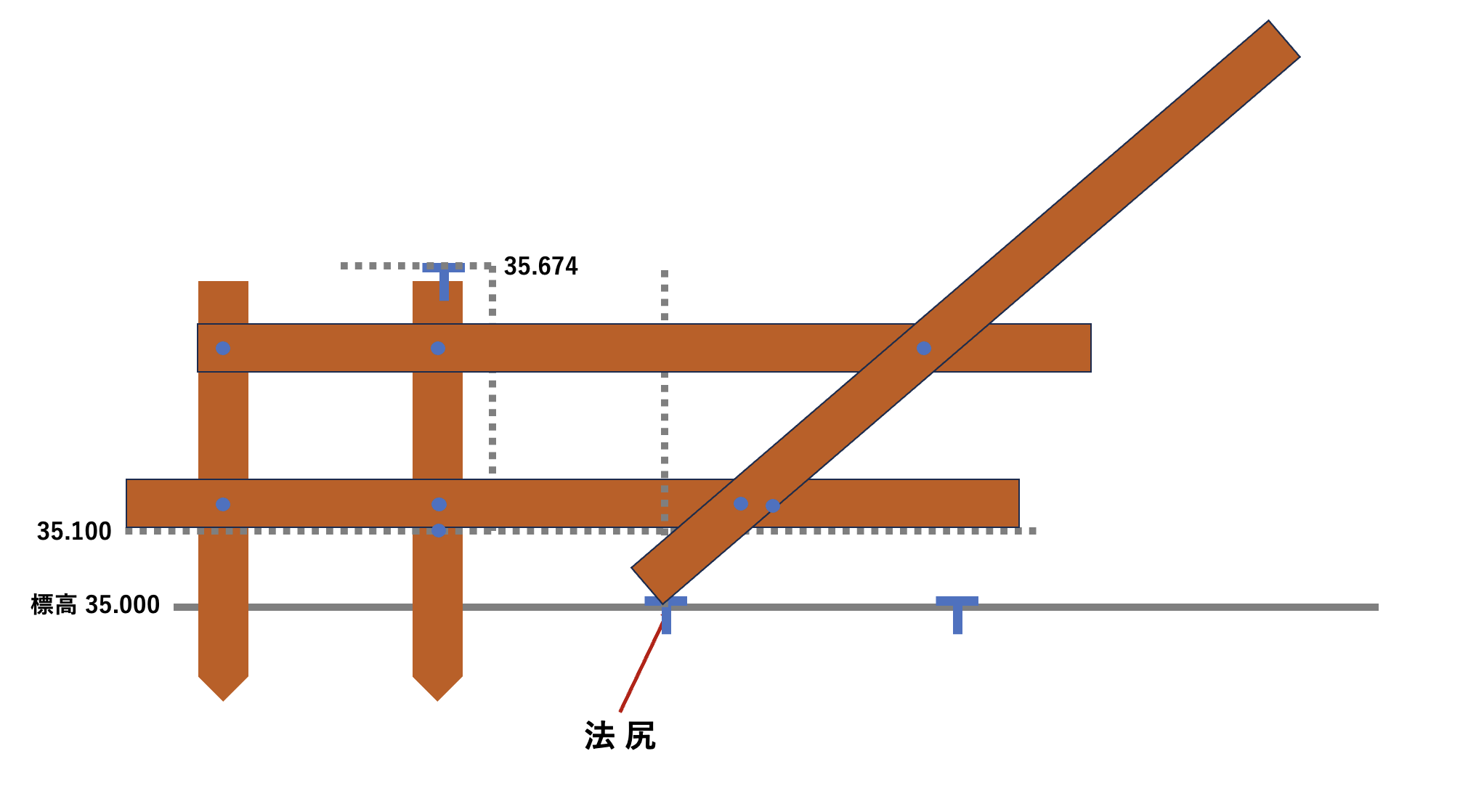

まず最初に、測量機器を使用して法尻(のりじり、法面の下端部)の位置を特定し、鋲を打つ。

今回の例では、標高35.000mの位置に法尻を設定している。

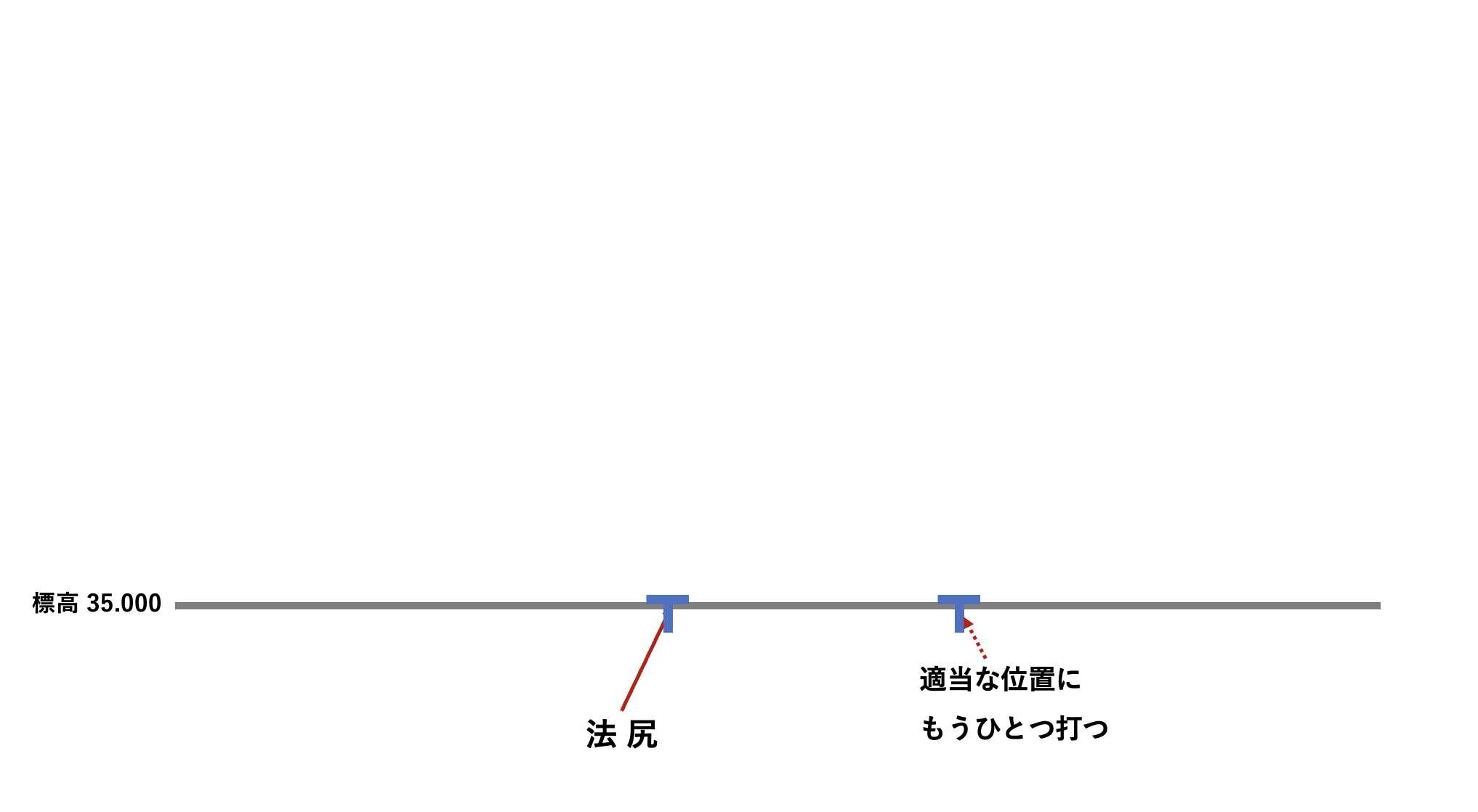

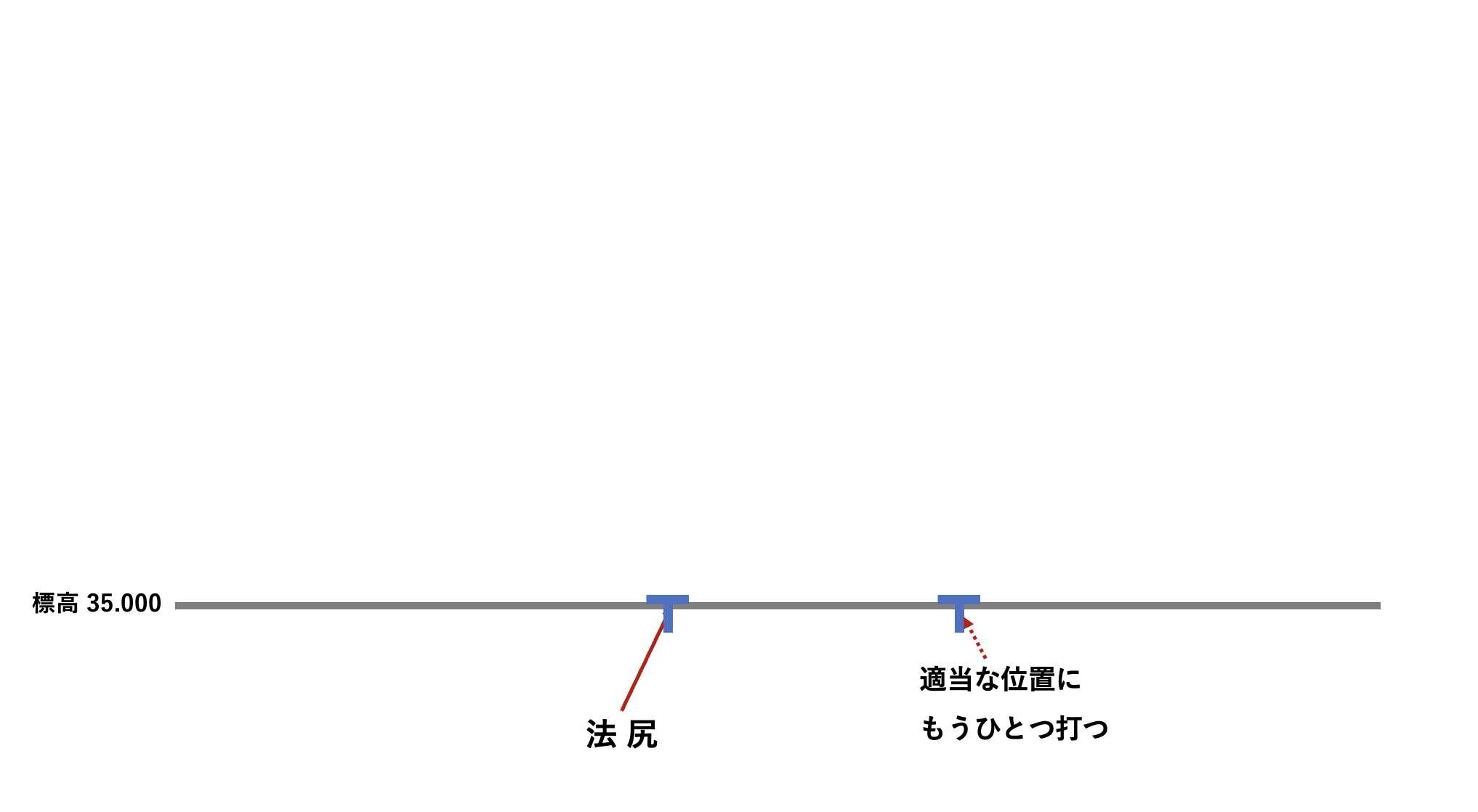

法尻の鋲だけでは法面の方向がわからないため、法面方向にもう1点の鋲を打つ。

この際、法尻からの距離は任意でよい。現場で法面の方向が明確になればよいからだ。

ちなみに法面方向とは、平面的(俯瞰的)に見たときに法尻から法肩(法面の上端部)に向かう方向を指す。

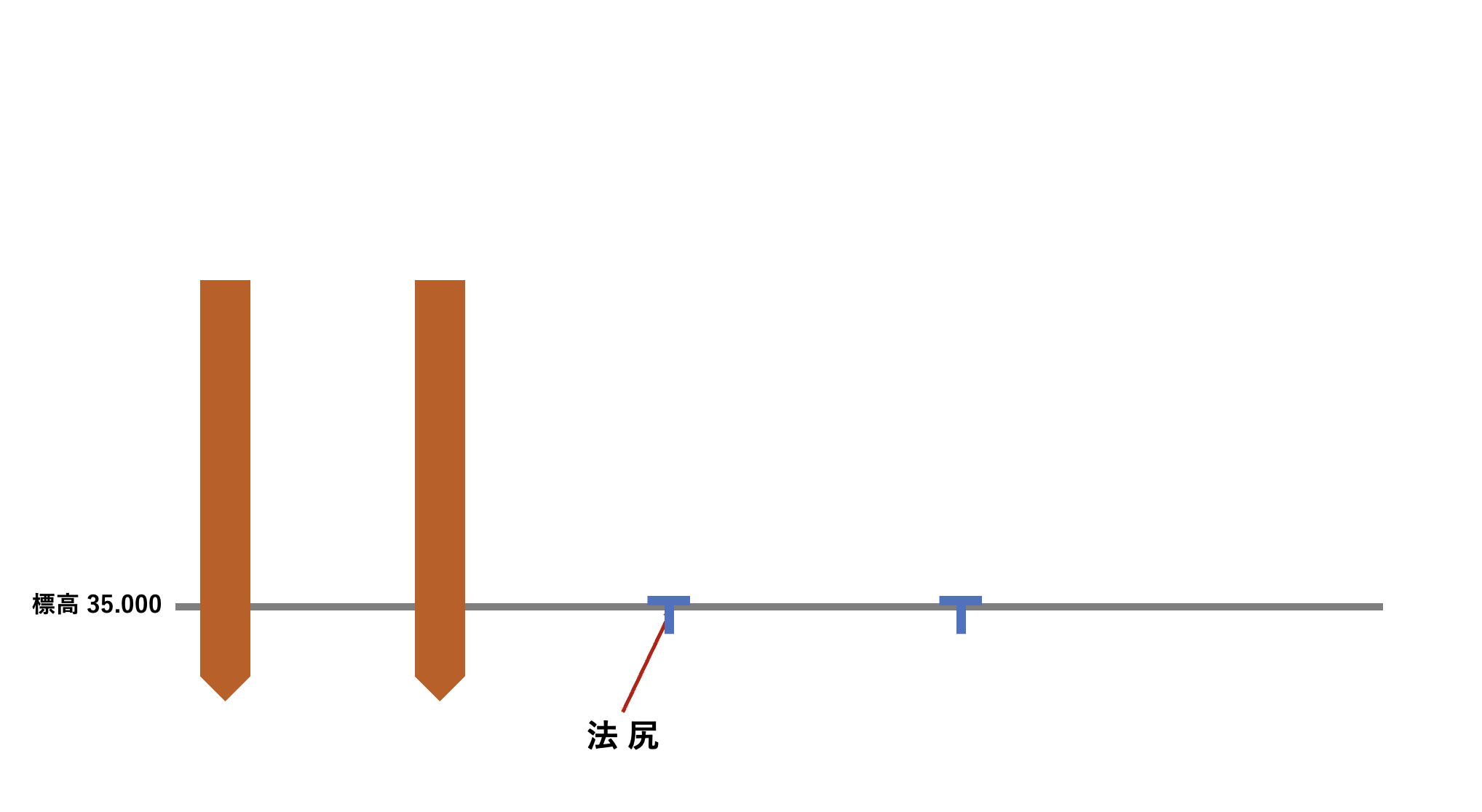

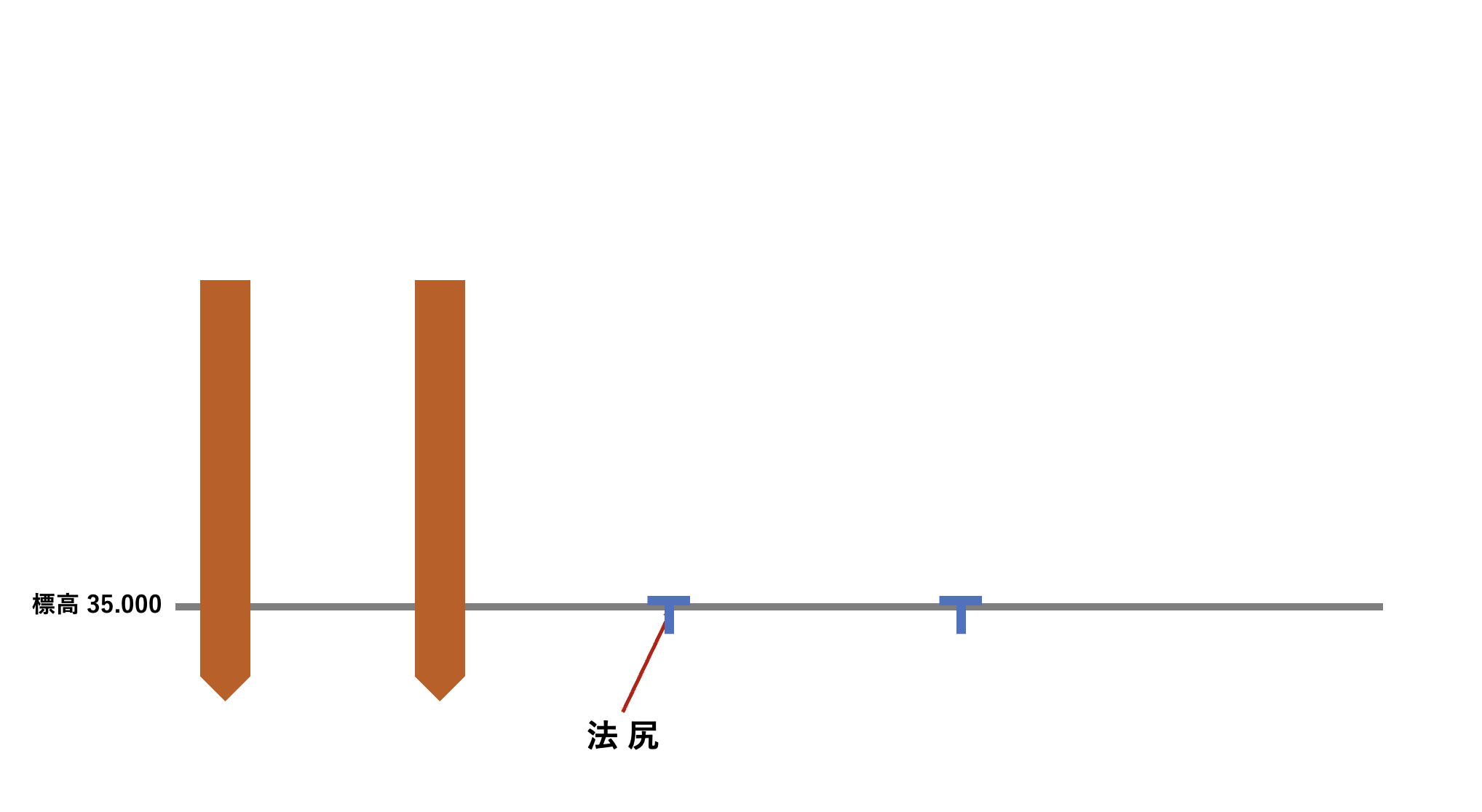

法面の方向が決まったら、その線上に2本の杭を打つ。この杭は丁張りの骨組みとなる重要な要素である。

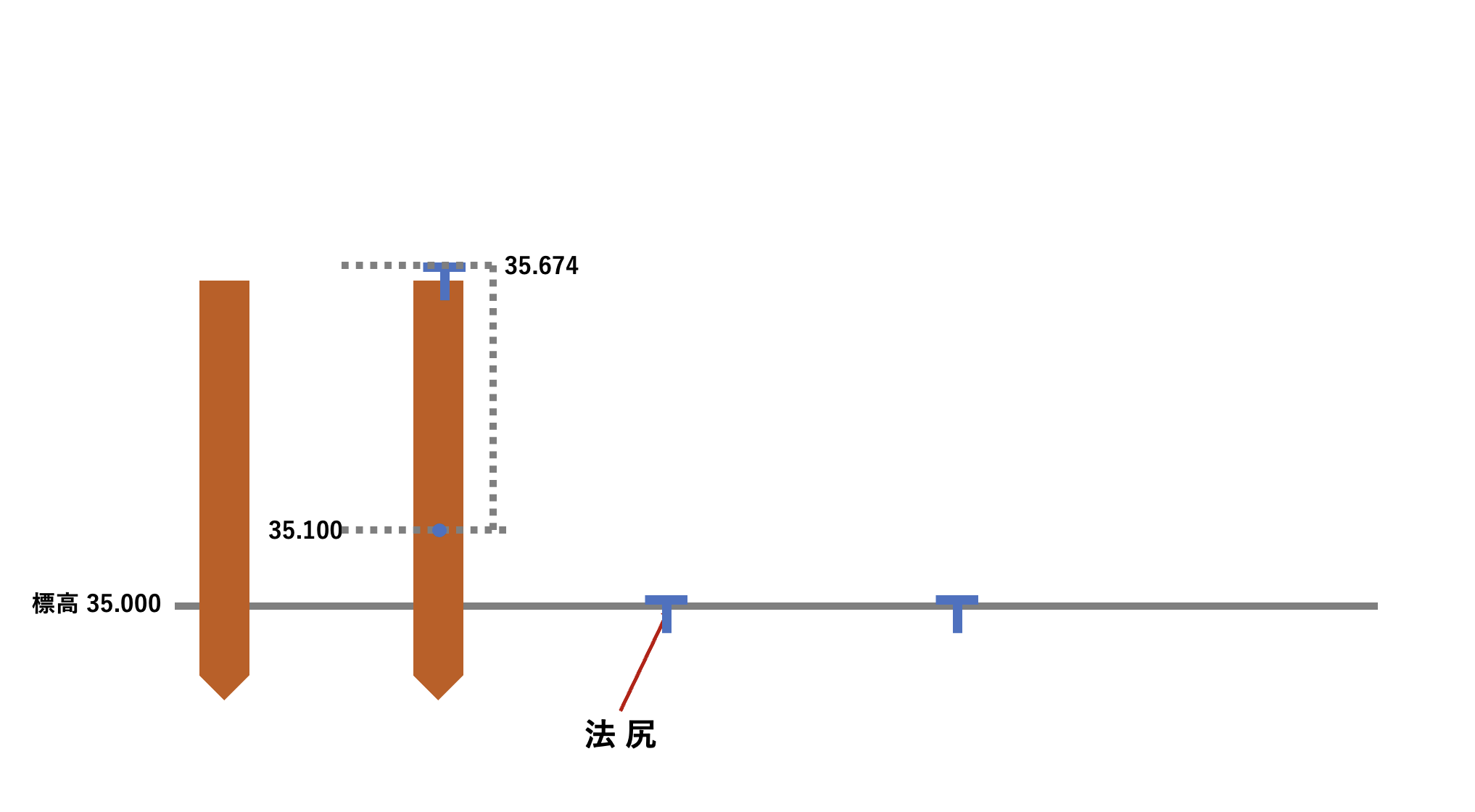

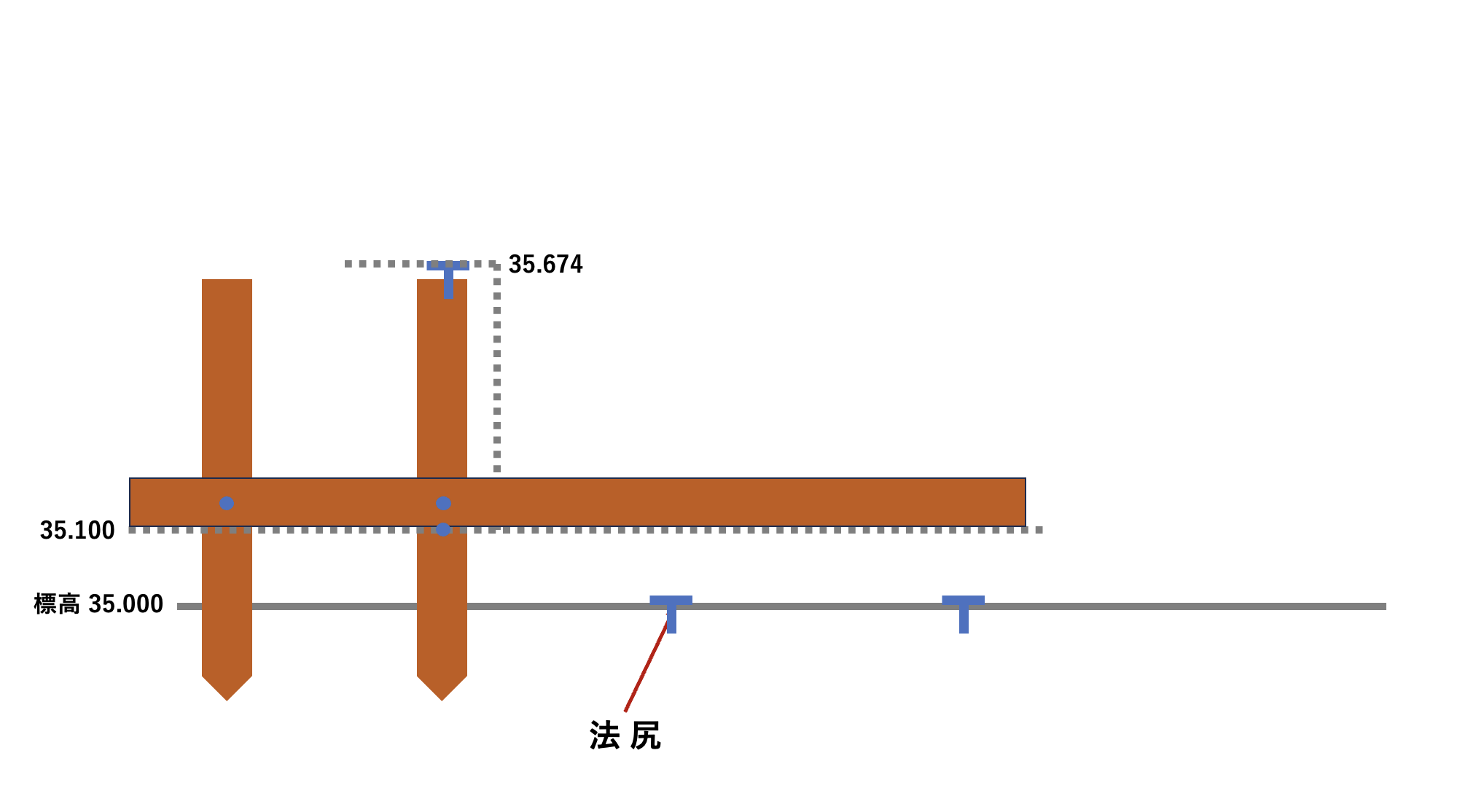

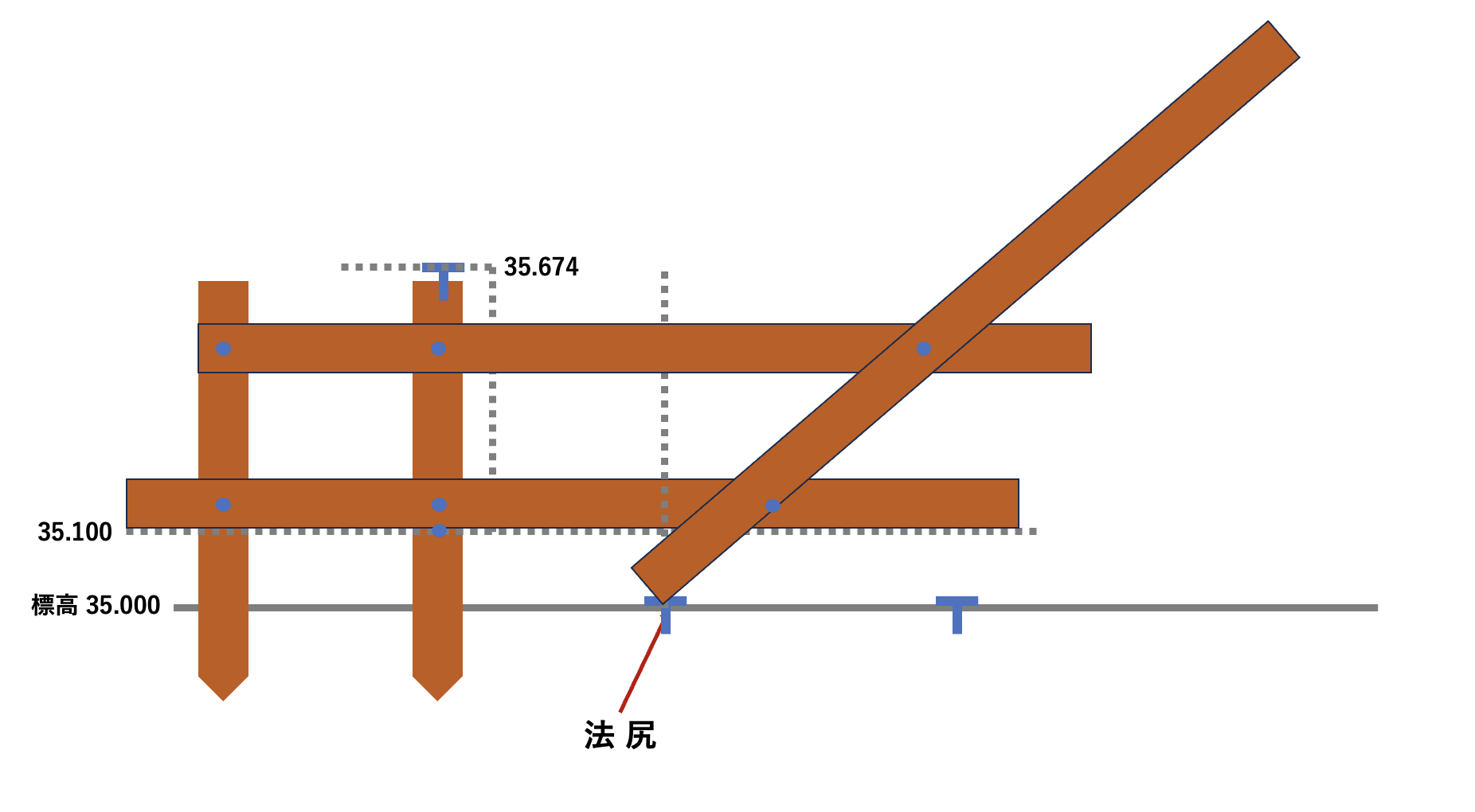

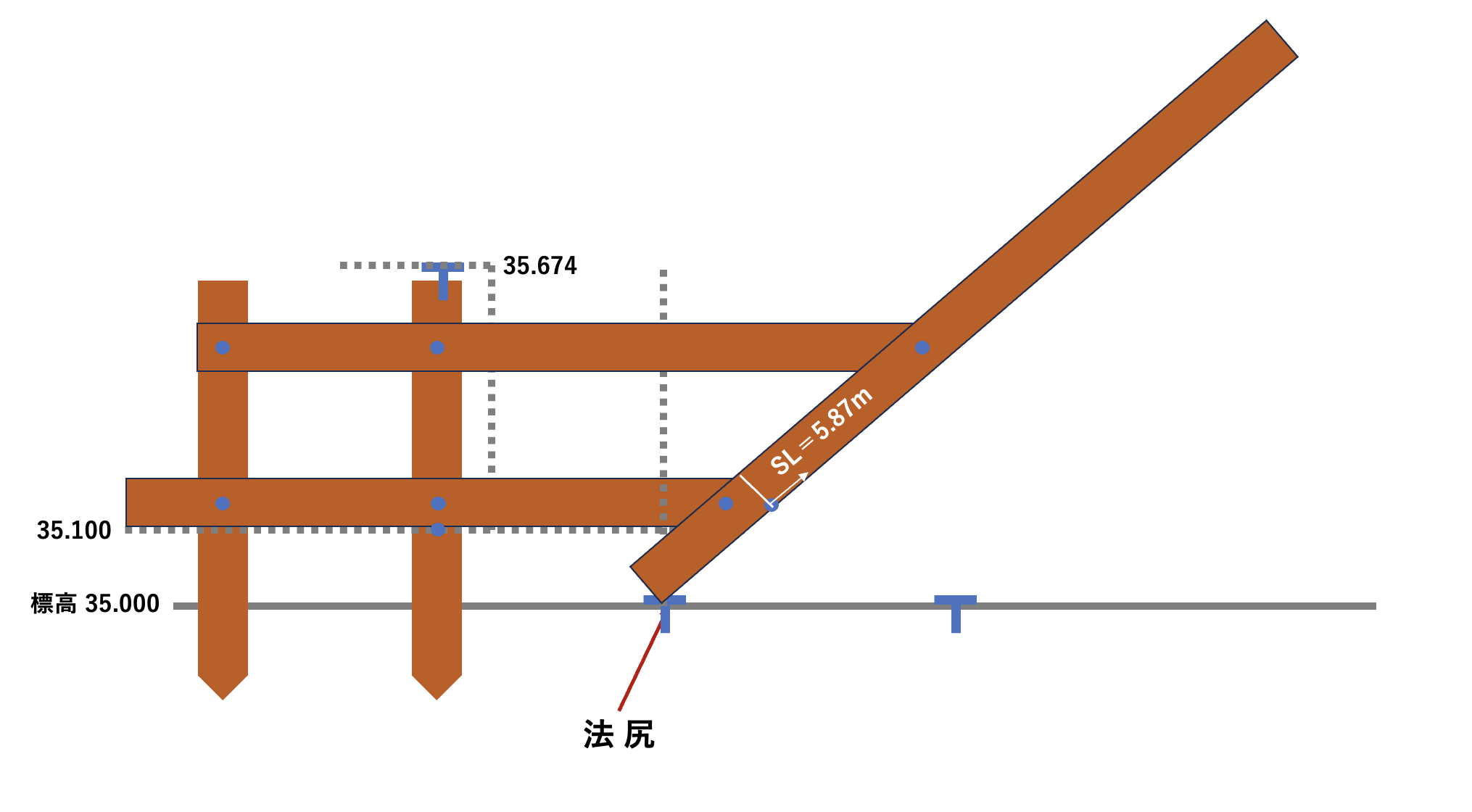

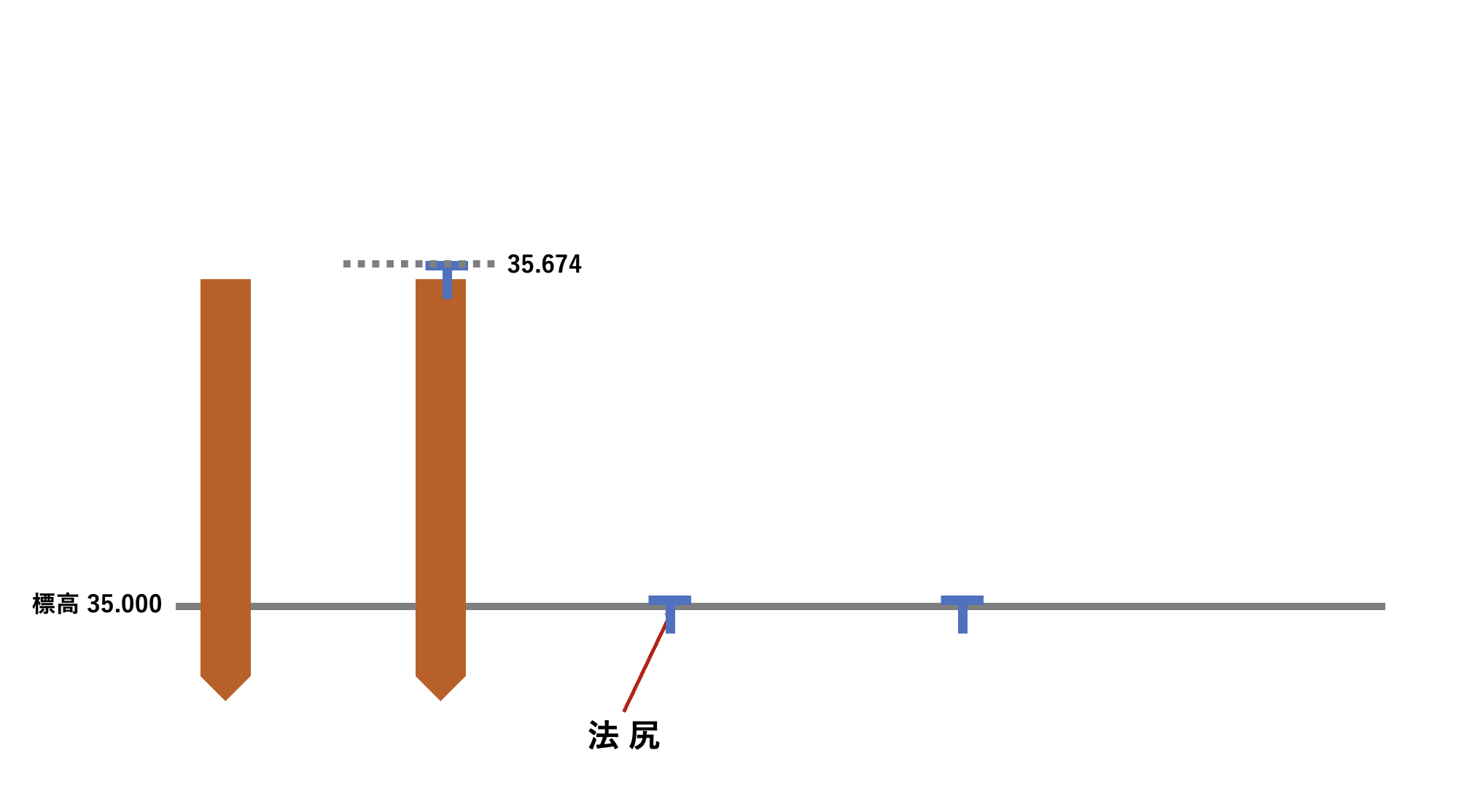

2本の杭のうち1本(通常は後方の杭)に釘を打つ。この釘に特定の標高をもたせるために測量を行う。

測量の結果、例えば釘の位置の標高が35.674mだったとする。

ここから計算をしやすくするために、574mm下げた位置(35.674m - 0.574m = 35.100m)に新たに釘を打つ。こうすることで、釘の標高を35.100mという扱いやすい数値に設定できる。

標高を100mm単位(キリのよい数字)に設定する理由は、以下の通りである。

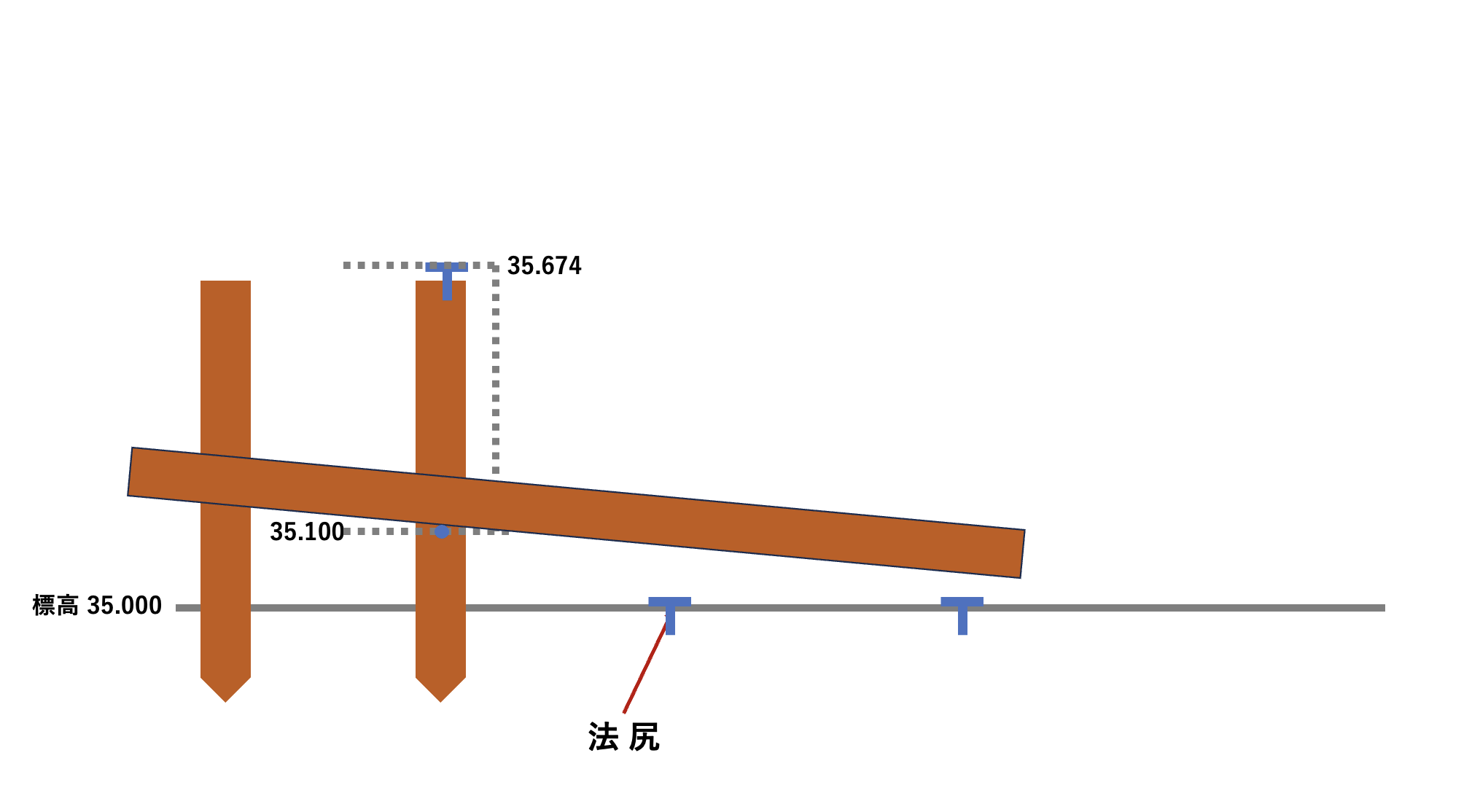

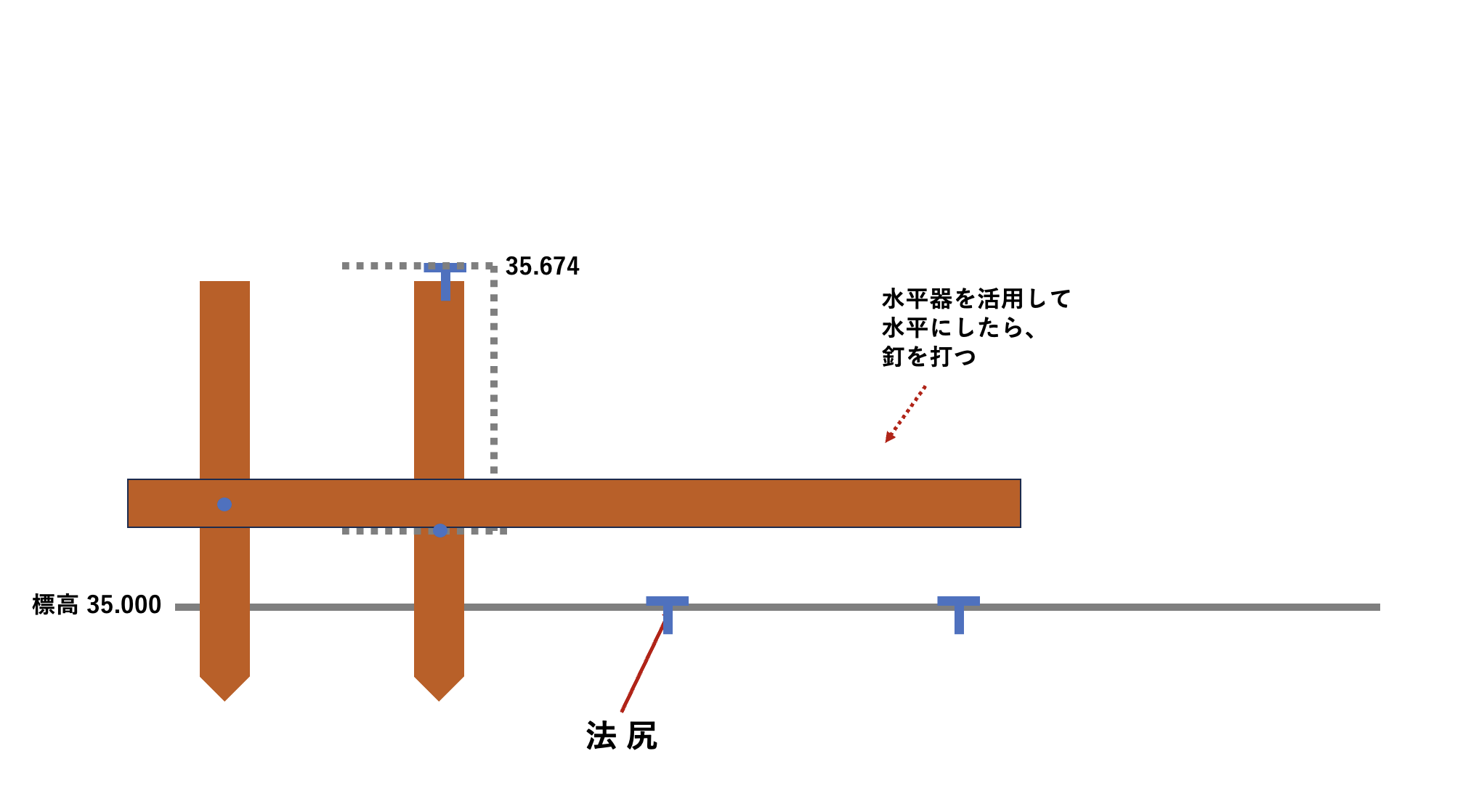

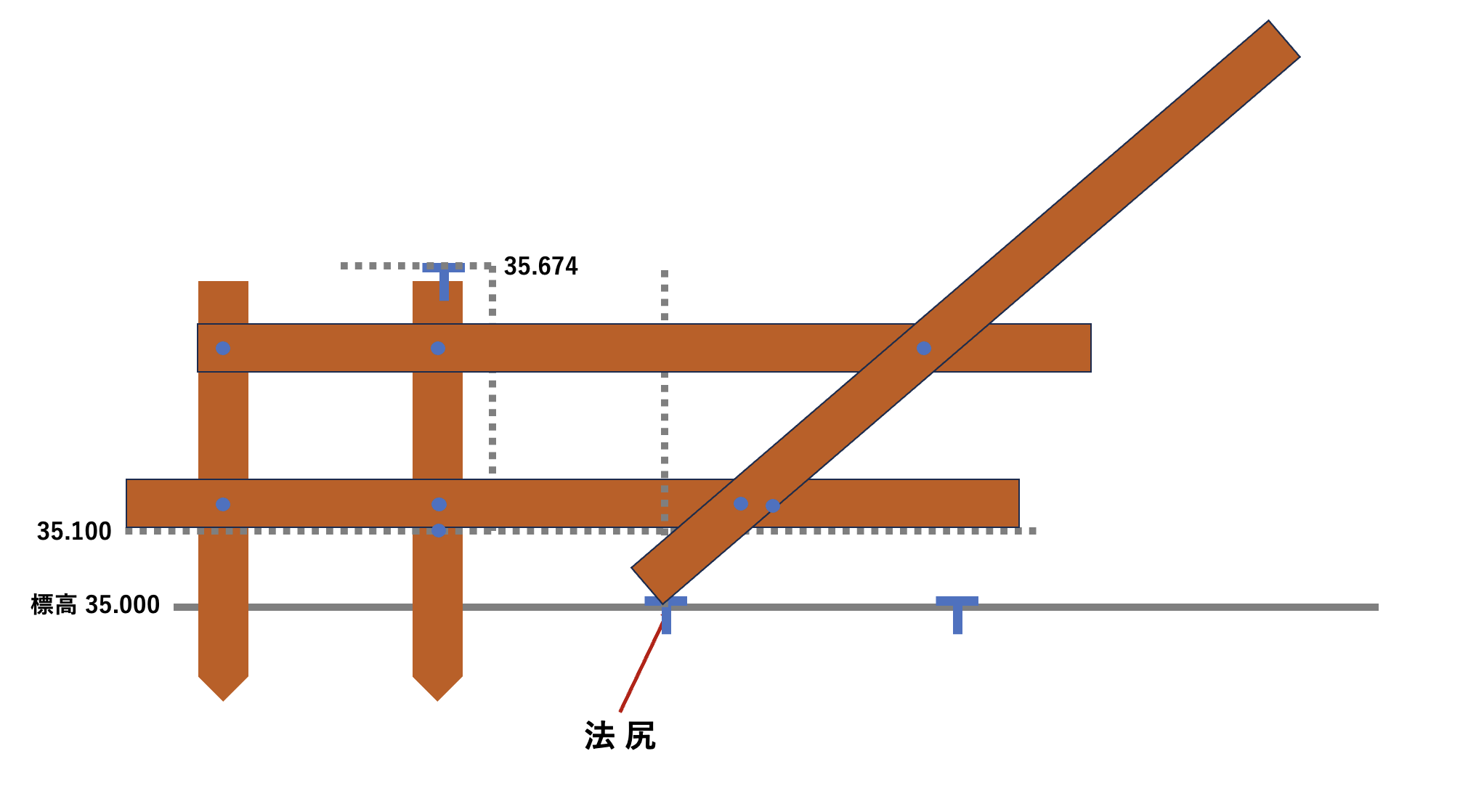

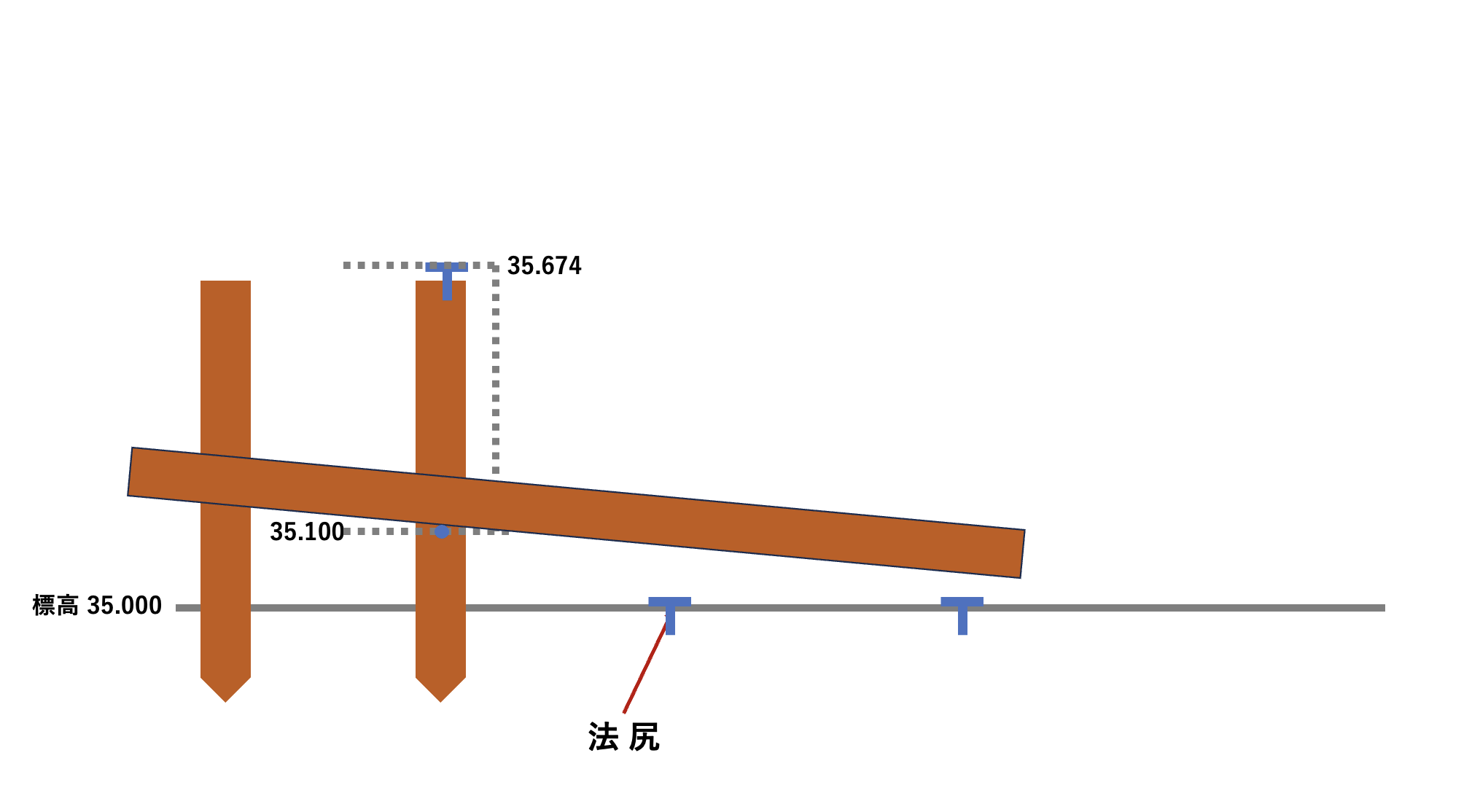

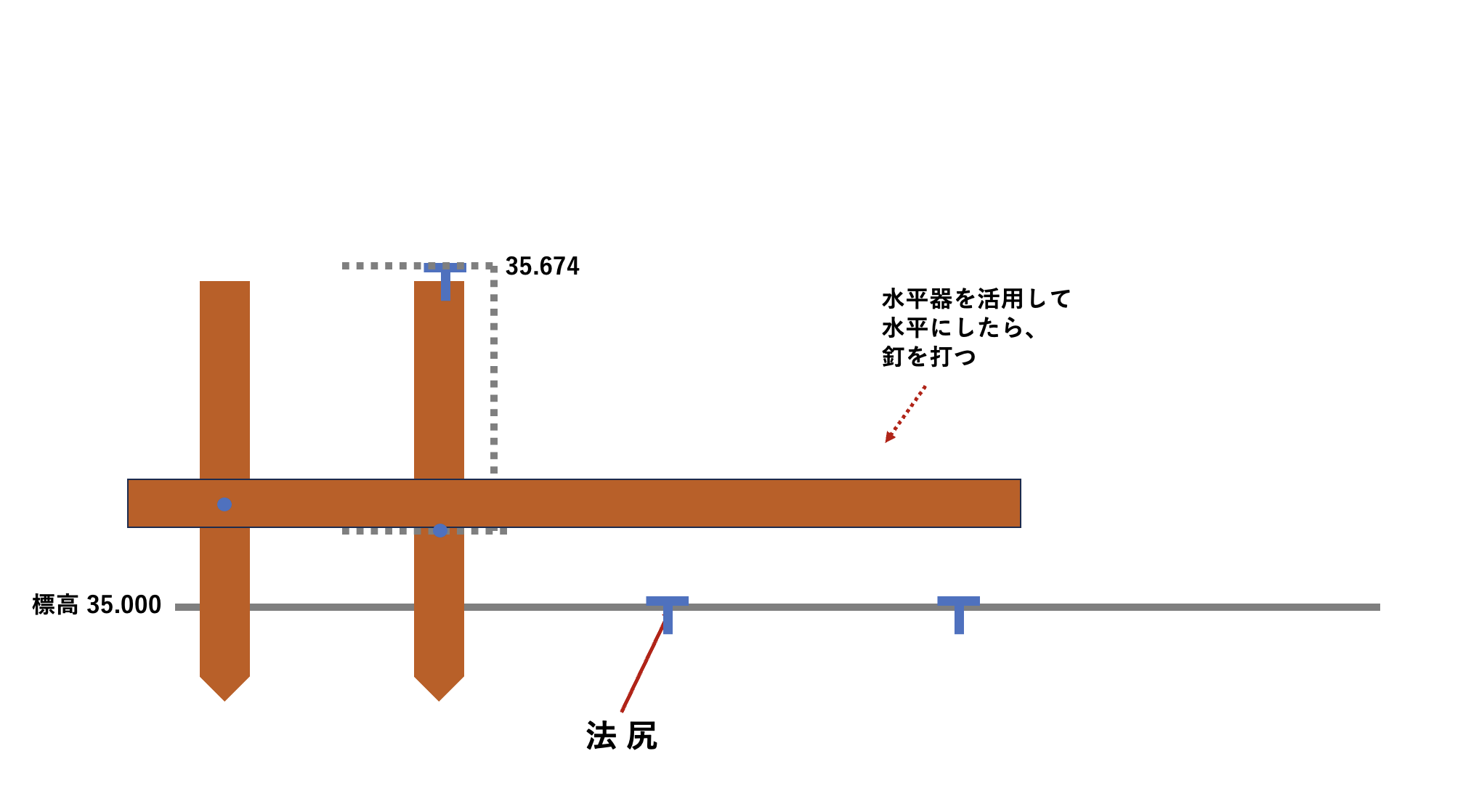

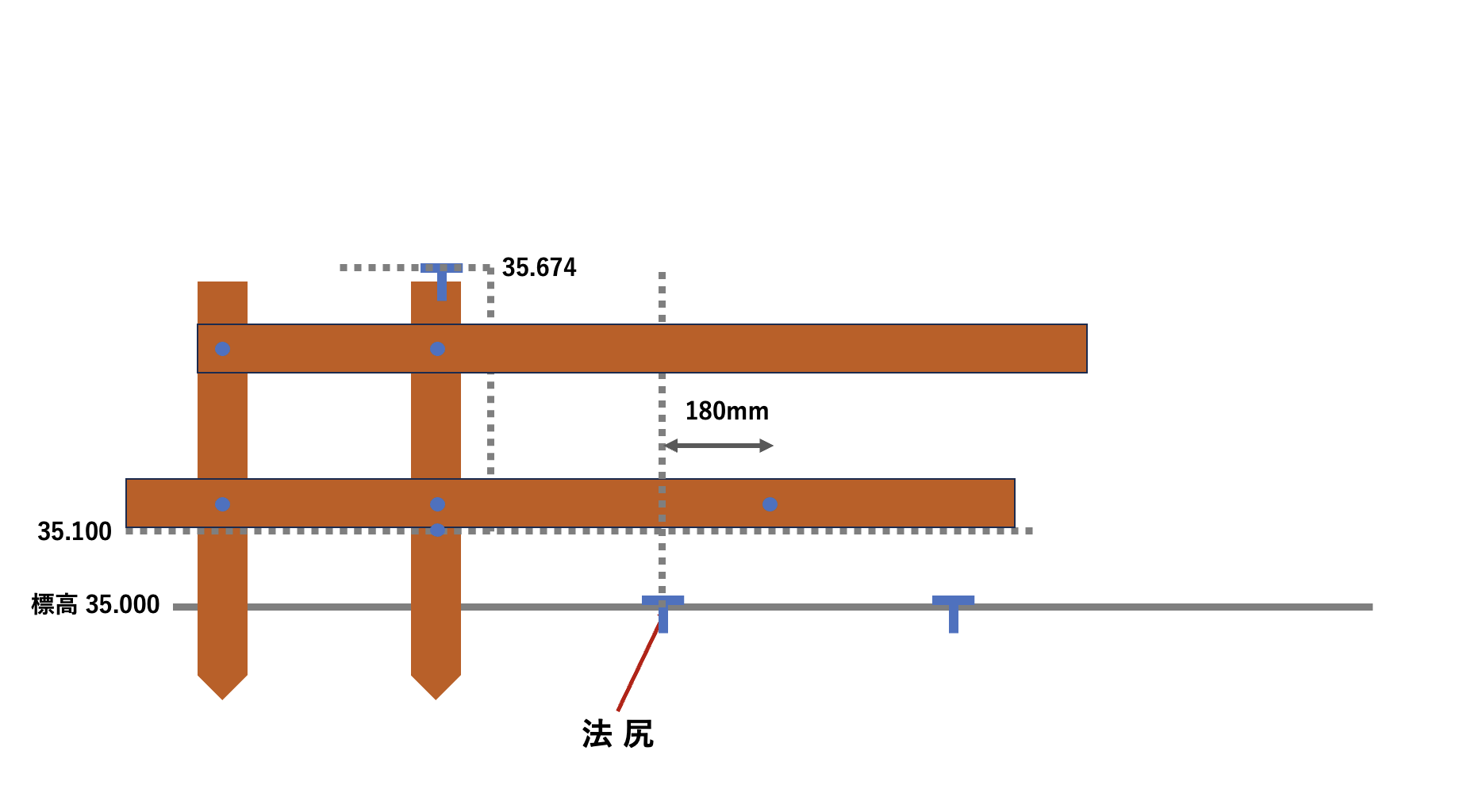

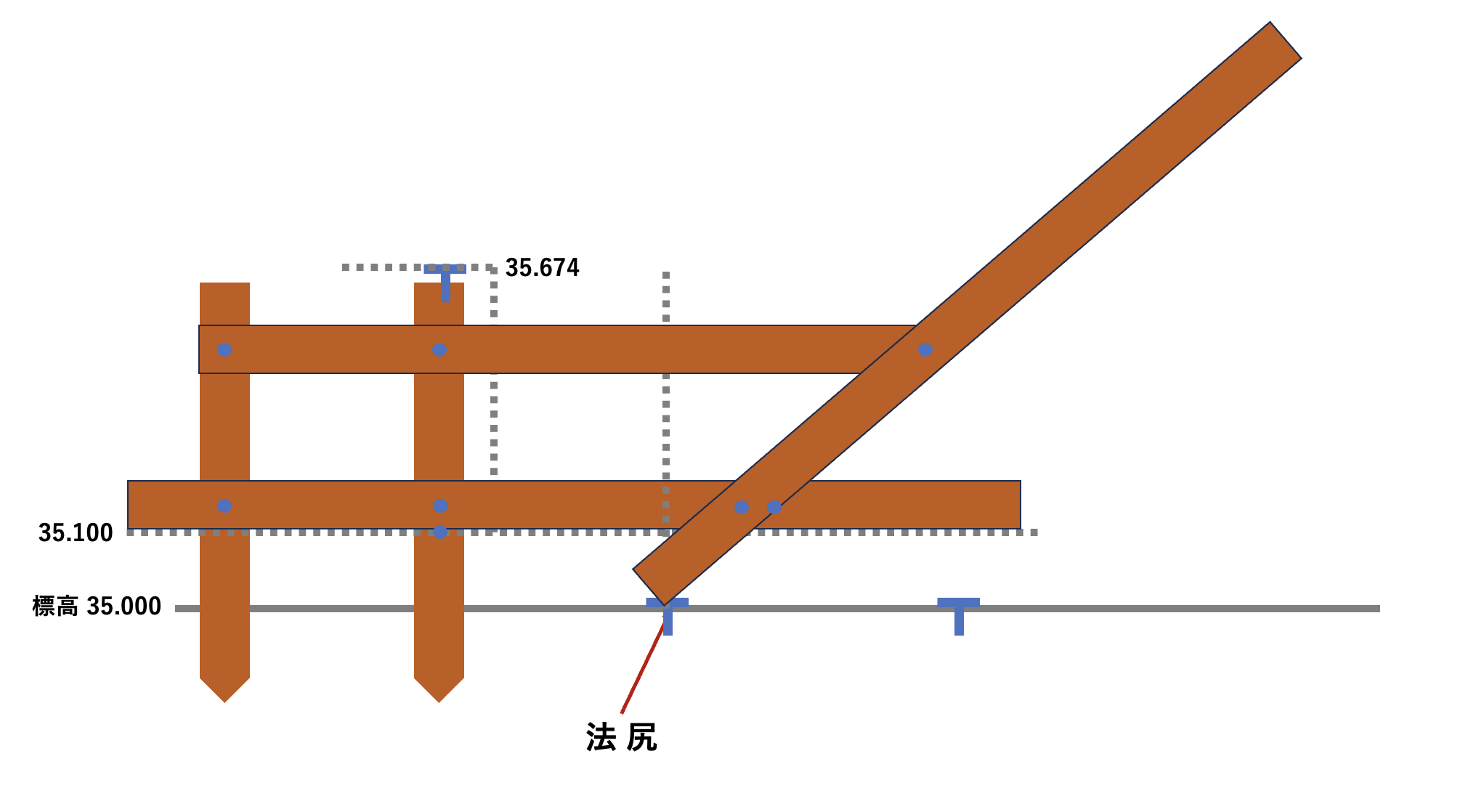

先ほど打った標高35.100mの釘に「横ヌキ」(水平に設置する木材)を乗せ、水平器を使って正確に水平に調整する。水平に調整できたら、釘で固定する。

これにより、横ヌキの下端の標高が35.100mになる。

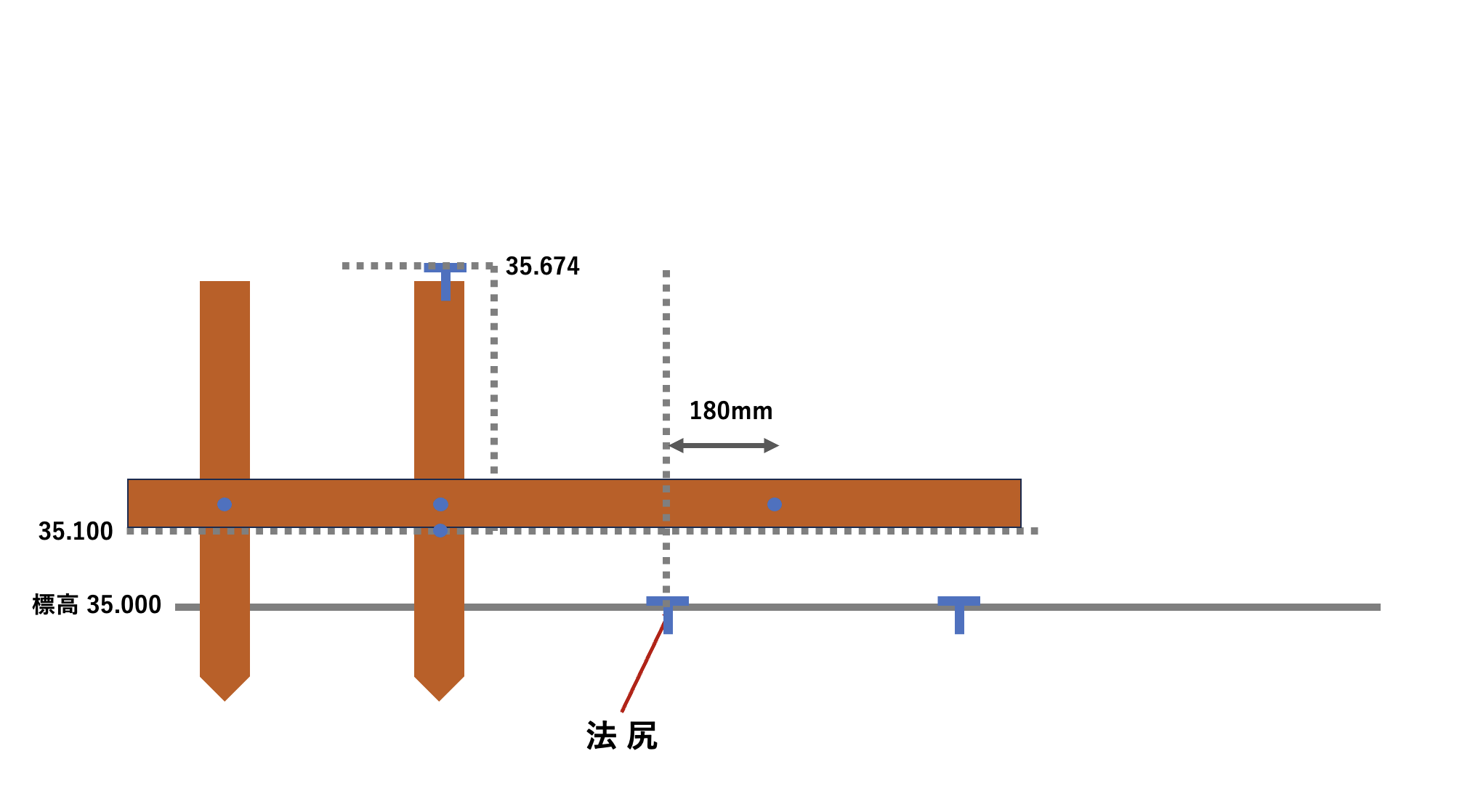

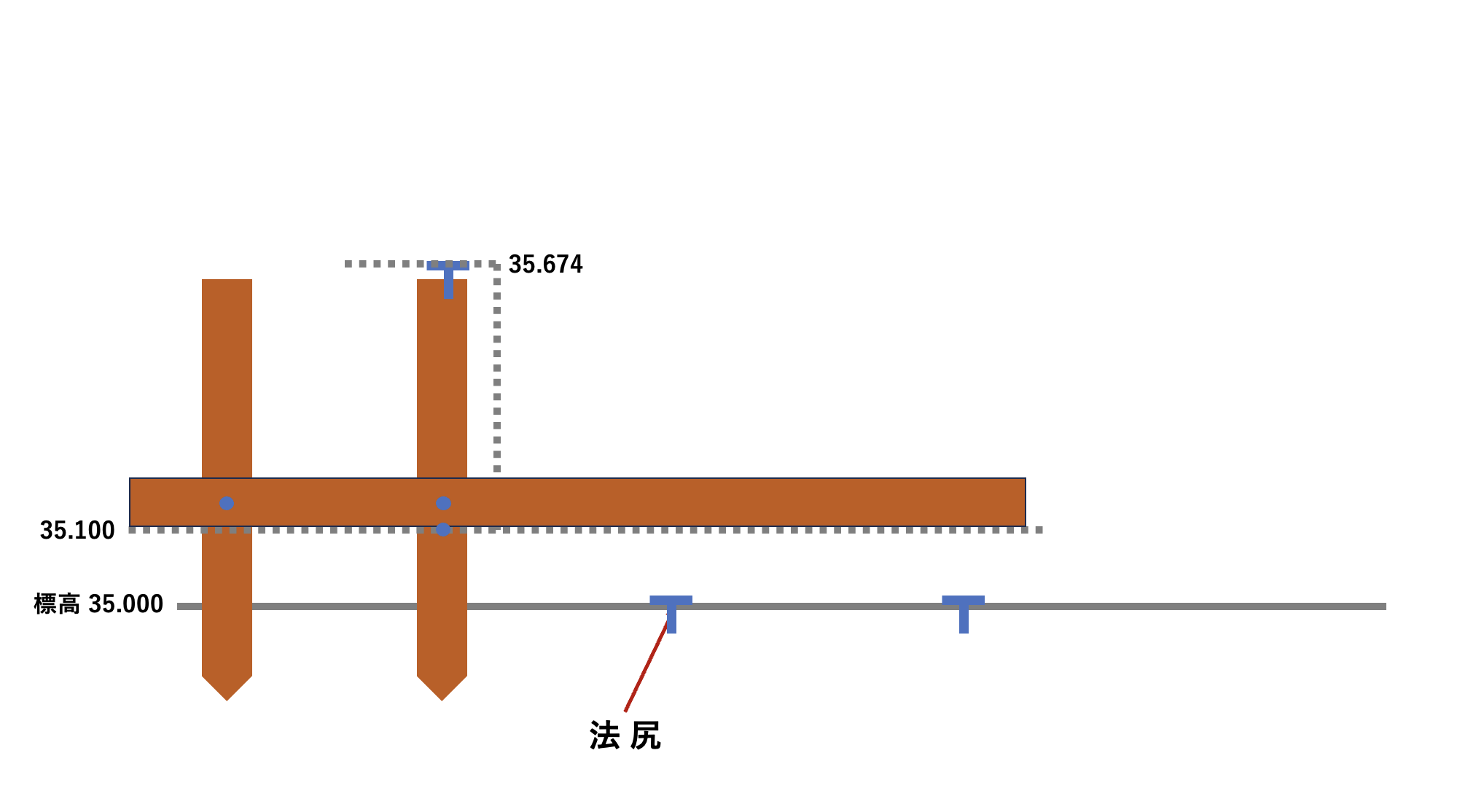

次に、横ヌキの下端(標高35.100m)と法尻(標高35.000m)の高低差は0.100m(100mm)である。

法面勾配が1:1.8であることから、水平方向の距離は以下のように計算できる。

法尻に水平器を立て、そこから水平方向に180mmの位置に印をつける。

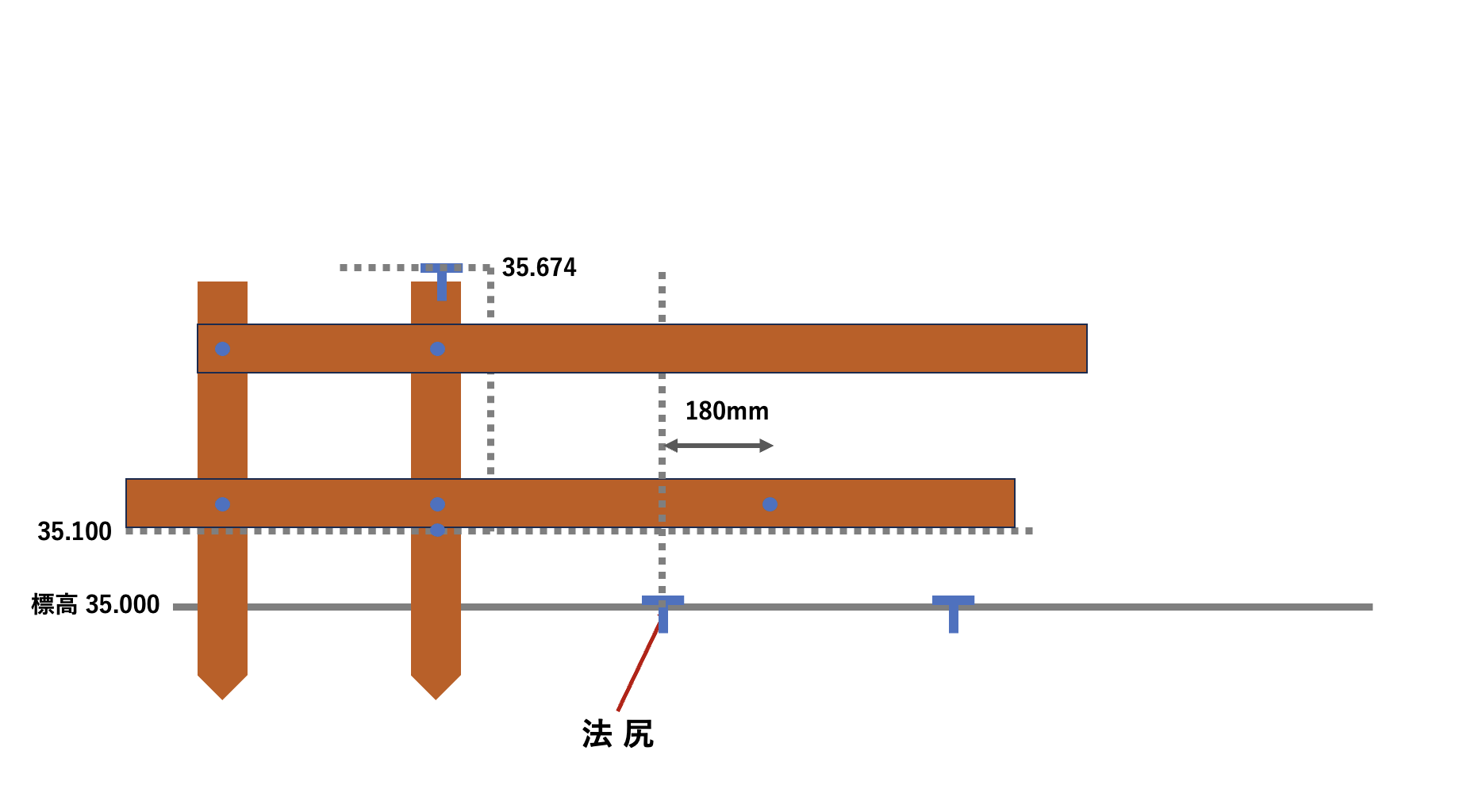

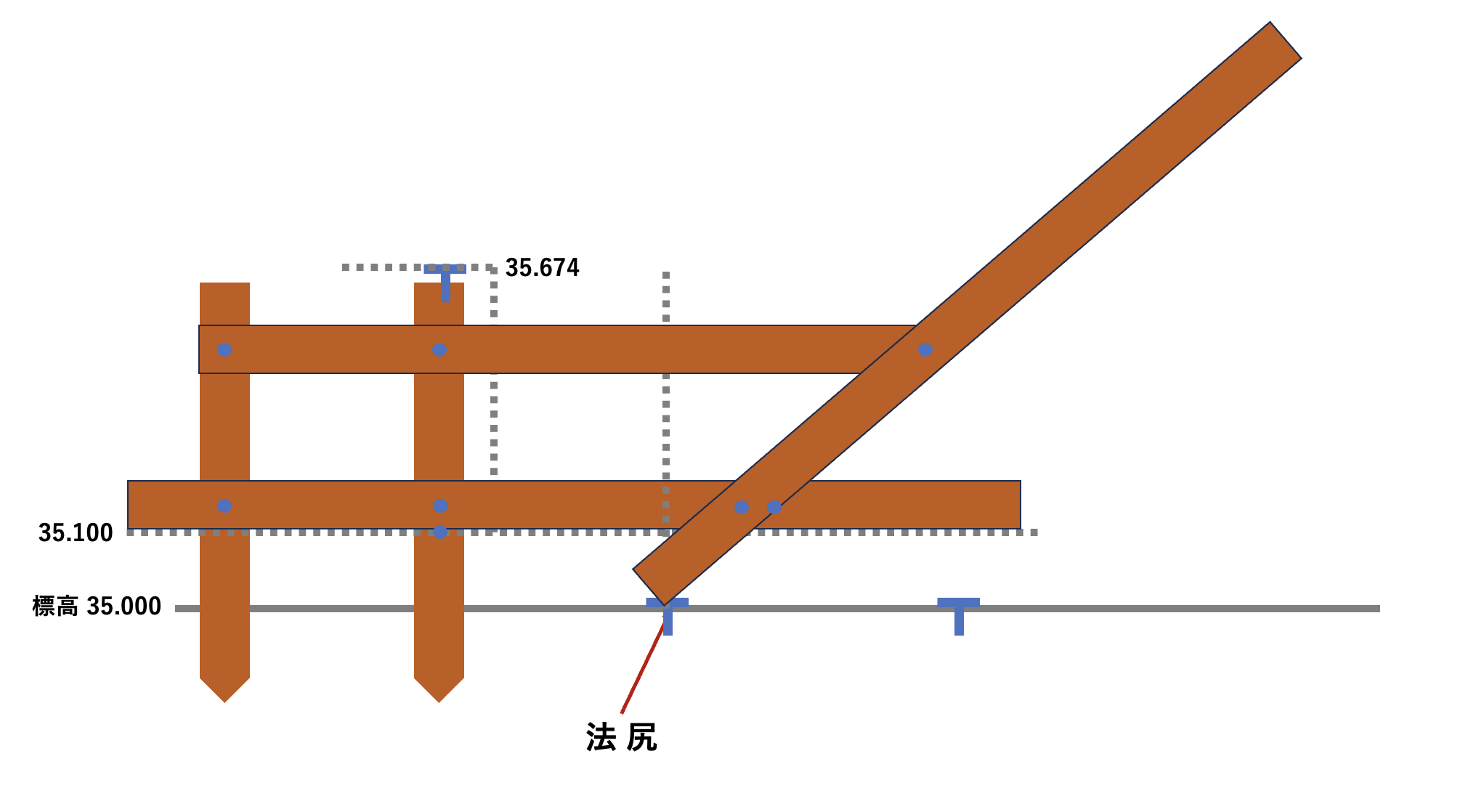

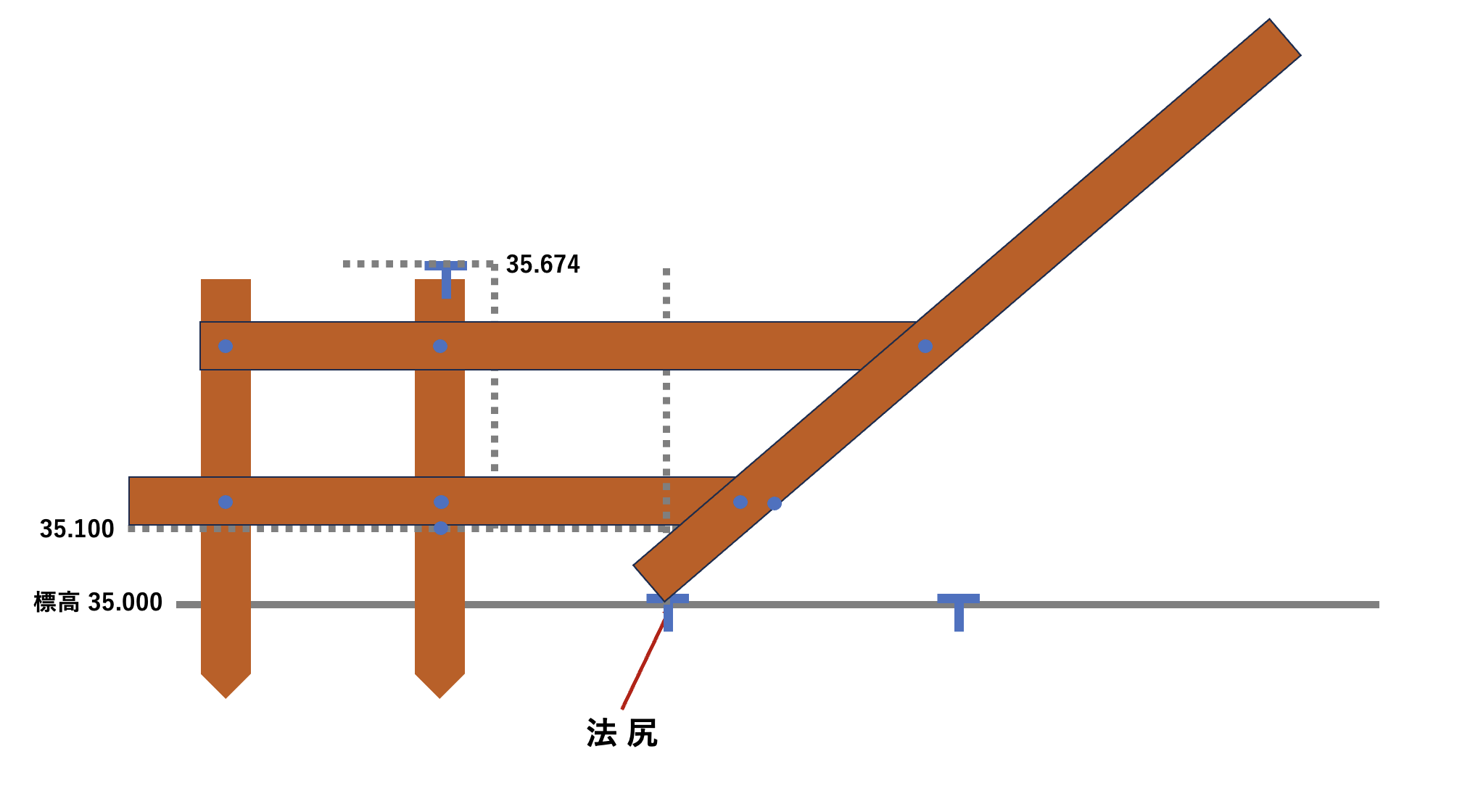

次に横ヌキの上にもう1本横ヌキを設置。水平器を使って水平になるよう注意しよう。

次に横ヌキの上にもう1本横ヌキを設置。水平器を使って水平になるよう注意しよう。

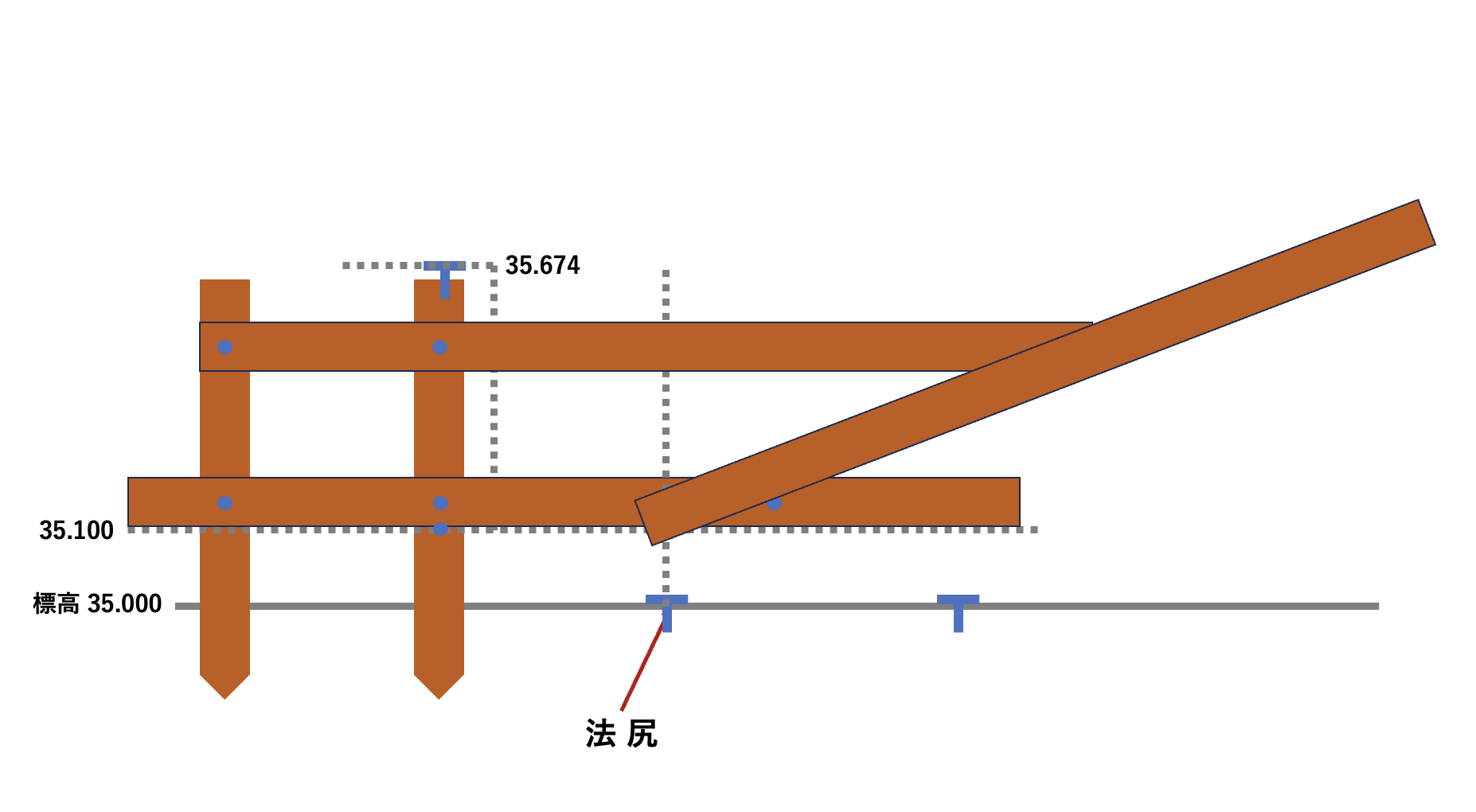

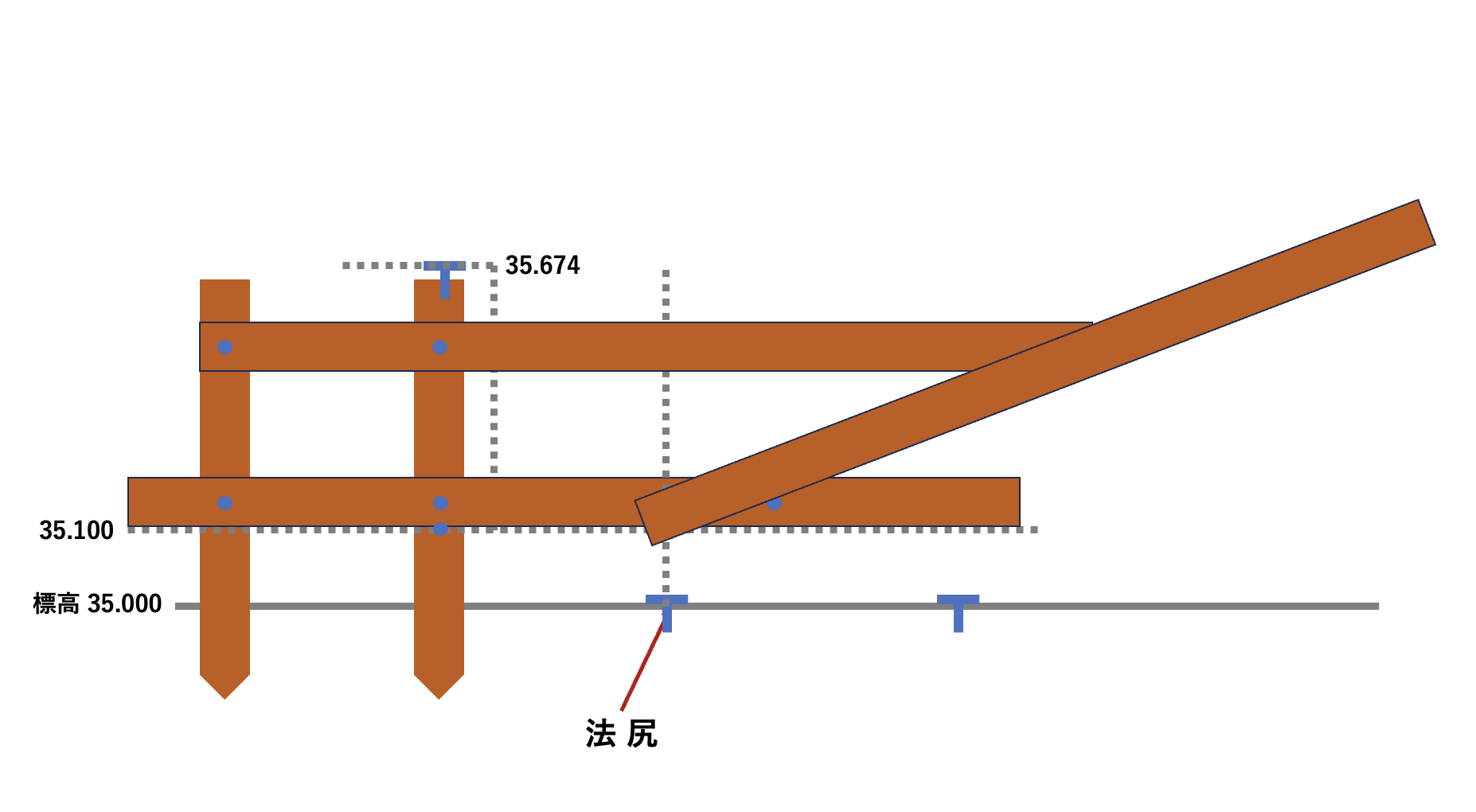

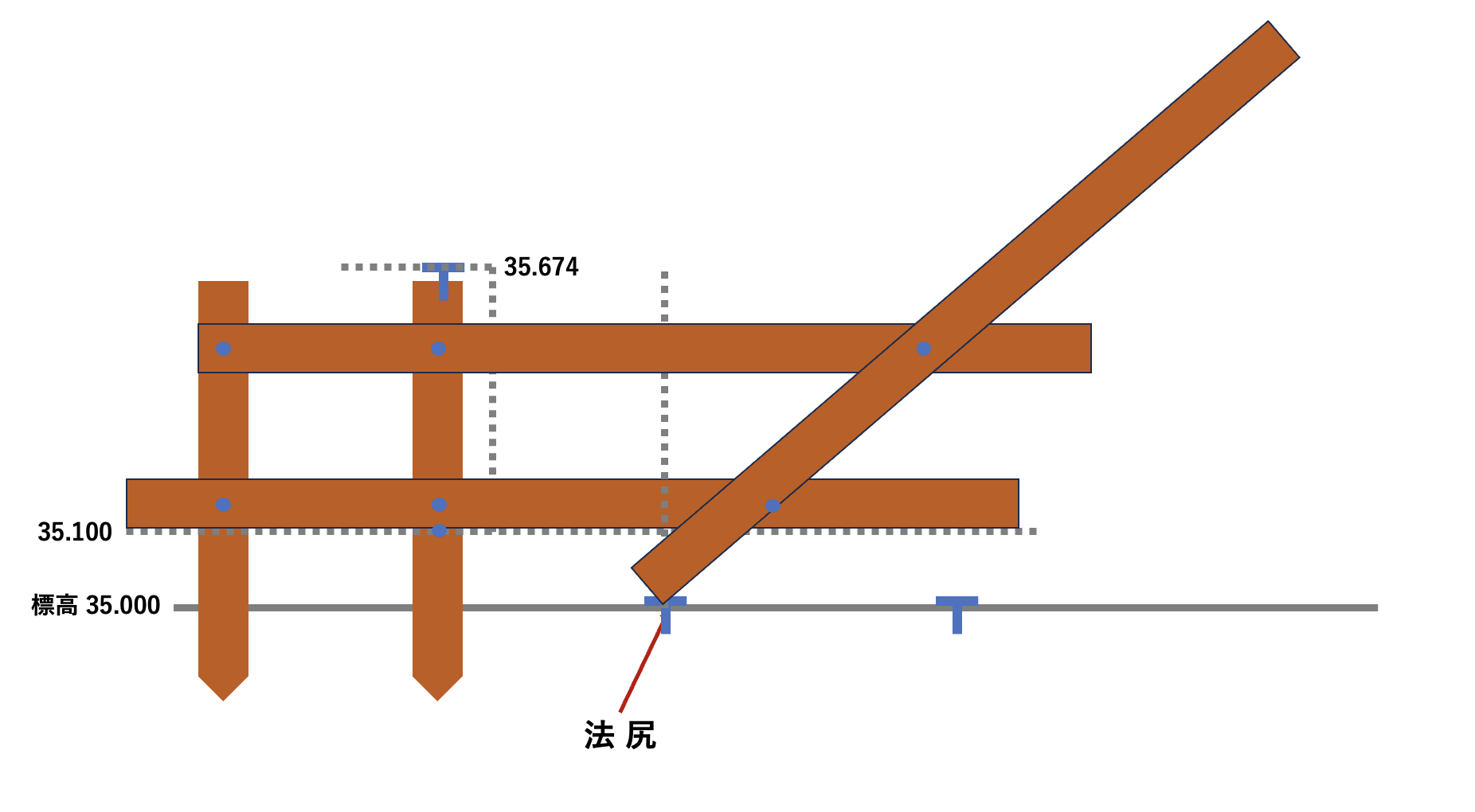

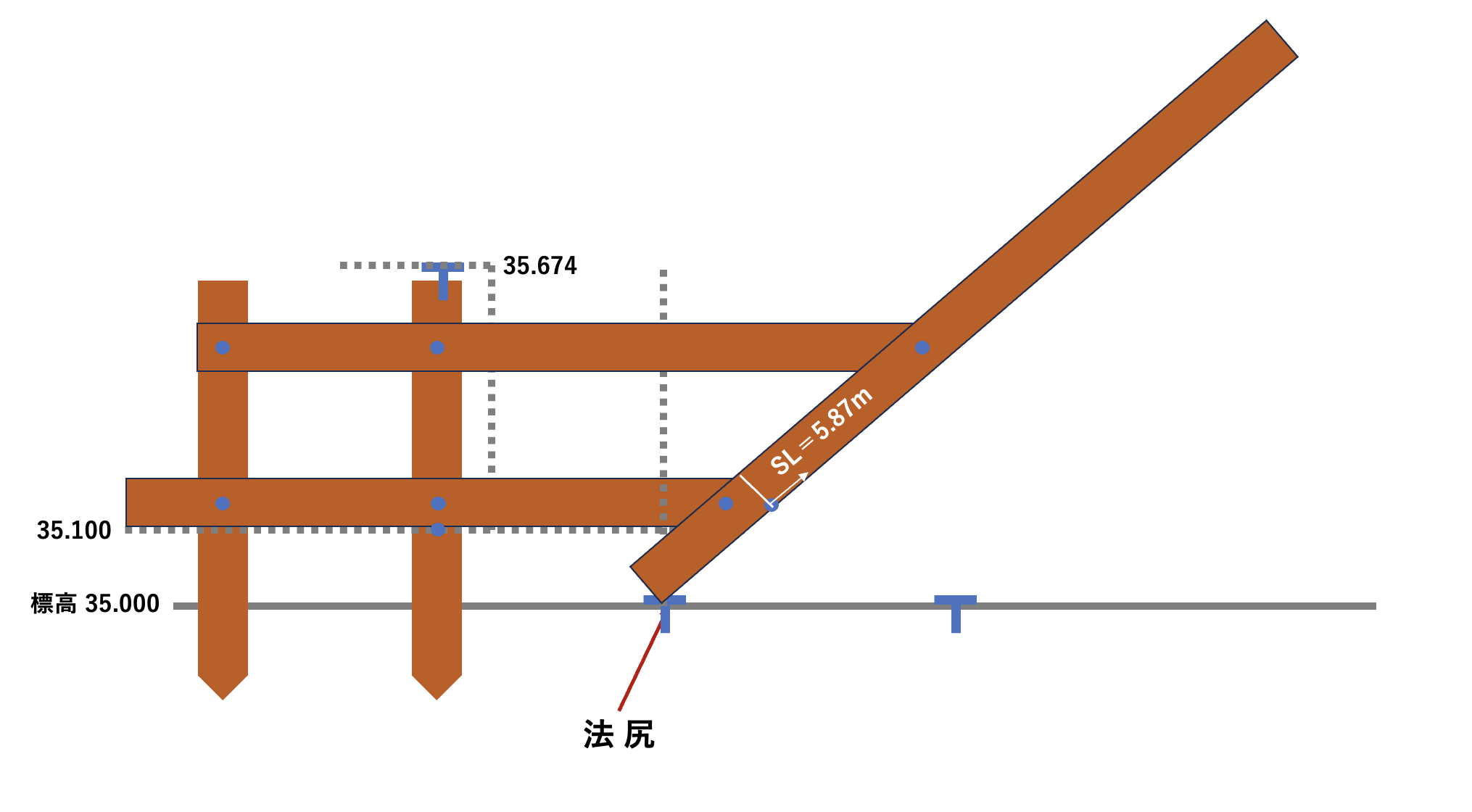

「斜ヌキ」(傾斜をつけて設置する木材)を取り付ける。この斜ヌキが実際の法面勾配を示すことになる。

斜ヌキはスラント(勾配測定器)を使って1:1.8の勾配になるように調整し、調整が完了したら釘で固定する。

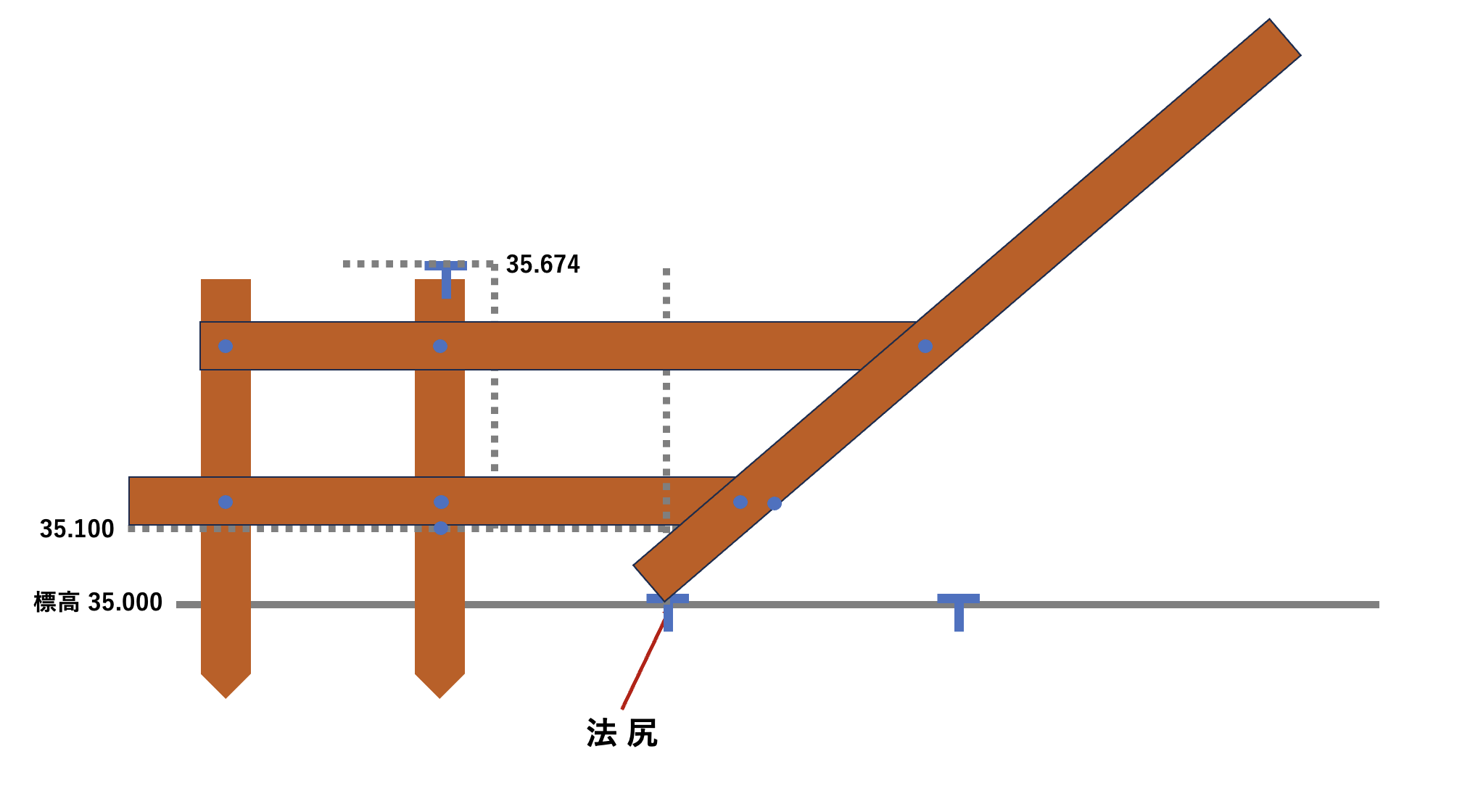

ヌキで余分に出ている部分をノコギリで切り落とし、見た目をきれいに整える。

最後に、丁張りに法長(法面の斜距離)を記載して完成となる。法長は「SL=5.87m」のように表記され、盛土施工の際の目安となる。

標高を100mm単位に設定することで、法面勾配に応じた水平距離の計算が容易になる。

丁張りを設置する際は、必ず法面の方向性を意識する。平面図を確認し、法面の走向(方向)に沿って丁張りを設置することが重要である。

横ヌキは必ず水平器を使って水平に設置し、斜ヌキはスラントを使って正確な勾配に調整する。これらの道具の正確な使用が、丁張りの精度を左右する。

今回は盛土丁張りの掛け方について紹介した。盛土丁張りは、盛土法面を正確に施工するための重要な指標である。

本記事で紹介した手順に従えば、1:1.8(一割八分)の盛土法面に対する丁張りを正確に設置することができる。

これらを丁寧に実施することで、質の高い盛土工事を実現することができる。

しかし、丁張り作業は精度が求められるため、決して楽な作業とは言えないのが正直なところ……。なぜなら丁張りで示した位置基準が盛土の精度に直結するからだ。

特に正しく掛けられているかを確認する場面は、熟練の技術者でも神経を使う。また、その際、高額で重量のある測量機器を持ち歩き、複数人の人手を要して行う必要があるという、人的負担もある。

そんな手間のかかる丁張り作業だが、ワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」であれば、普段から使い慣れたiPhoneやiPadを使って、誰でも簡単に、丁張りに必要な測量が一人で行えてしまう。

iPhone pro/iPad proに搭載されているLiDARという計測機能と衛星測位システムのGNSSレシーバーを組み合わせるため、高精度の計測が可能なのだ。

ぜひ、以下の動画をチェックしてその利便性の高さを確認していただきたい。

丁張りとは、施工する構造物の位置や高さを現場で明示するための目印のことで、いわば「3次元の設計図」を現場に再現する重要な作業だ。

中でも「盛土丁張り」は、盛土法面(のりめん)の勾配を正確に表現するために設置される。

本記事では、標高35.0mを法尻とした1:1.8(一割八分)の盛土法面の丁張り設置方法について、ステップバイステップで解説する。

盛土丁張りとは?

盛土丁張りとは、盛土法面の勾配や位置を示すための目印である。

法面を綺麗に仕上げるために必要な指標となり、施工精度に直接影響する重要な工程である。

「法面勾配」とは法面の傾斜度合いを表すもので、「1:1.8(一割八分)」のように表記される。

これは縦の長さを「1」とした時に、横の長さが「1.8」になる勾配を意味する。

この比率によって、法面の安定性や景観が決まるため、正確な丁張り設置が求められる。

盛土丁張りの設置手順

1. 法尻位置の測量と鋲打ち

まず最初に、測量機器を使用して法尻(のりじり、法面の下端部)の位置を特定し、鋲を打つ。

今回の例では、標高35.000mの位置に法尻を設定している。

2. 法面方向の決定

法尻の鋲だけでは法面の方向がわからないため、法面方向にもう1点の鋲を打つ。

この際、法尻からの距離は任意でよい。現場で法面の方向が明確になればよいからだ。

ちなみに法面方向とは、平面的(俯瞰的)に見たときに法尻から法肩(法面の上端部)に向かう方向を指す。

3. 法面方向への杭打ち

法面の方向が決まったら、その線上に2本の杭を打つ。この杭は丁張りの骨組みとなる重要な要素である。

4. 釘打ちと標高設定

2本の杭のうち1本(通常は後方の杭)に釘を打つ。この釘に特定の標高をもたせるために測量を行う。

測量の結果、例えば釘の位置の標高が35.674mだったとする。

ここから計算をしやすくするために、574mm下げた位置(35.674m - 0.574m = 35.100m)に新たに釘を打つ。こうすることで、釘の標高を35.100mという扱いやすい数値に設定できる。

標高を100mm単位(キリのよい数字)に設定する理由は、以下の通りである。

- 計算が容易になる

- 計算ミスを減らせる

- 現場での作業効率が上がる

5. 横ヌキの設置

先ほど打った標高35.100mの釘に「横ヌキ」(水平に設置する木材)を乗せ、水平器を使って正確に水平に調整する。水平に調整できたら、釘で固定する。

これにより、横ヌキの下端の標高が35.100mになる。

6. 法尻からの距離計算

次に、横ヌキの下端(標高35.100m)と法尻(標高35.000m)の高低差は0.100m(100mm)である。

法面勾配が1:1.8であることから、水平方向の距離は以下のように計算できる。

高低差:100mm

法面勾配:1:1.8

水平距離:100mm × 1.8 = 180mm

法面勾配:1:1.8

水平距離:100mm × 1.8 = 180mm

法尻に水平器を立て、そこから水平方向に180mmの位置に印をつける。

次に横ヌキの上にもう1本横ヌキを設置。水平器を使って水平になるよう注意しよう。

次に横ヌキの上にもう1本横ヌキを設置。水平器を使って水平になるよう注意しよう。

7. 斜ヌキの設置

「斜ヌキ」(傾斜をつけて設置する木材)を取り付ける。この斜ヌキが実際の法面勾配を示すことになる。

斜ヌキはスラント(勾配測定器)を使って1:1.8の勾配になるように調整し、調整が完了したら釘で固定する。

8. 余分な部分の切断と法長の表示

ヌキで余分に出ている部分をノコギリで切り落とし、見た目をきれいに整える。

最後に、丁張りに法長(法面の斜距離)を記載して完成となる。法長は「SL=5.87m」のように表記され、盛土施工の際の目安となる。

おさらい:盛土丁張り掛けの重要ポイント

計算を簡単にするための工夫

標高を100mm単位に設定することで、法面勾配に応じた水平距離の計算が容易になる。

例えば

- 1:1.0(一割)の場合:100mm × 1.0 = 100mm

- 1:1.5(一割五分)の場合:100mm × 1.5 = 150mm

- 1:1.8(一割八分)の場合:100mm × 1.8 = 180mm

法面方向の確認

丁張りを設置する際は、必ず法面の方向性を意識する。平面図を確認し、法面の走向(方向)に沿って丁張りを設置することが重要である。

水平器と勾配計の活用

横ヌキは必ず水平器を使って水平に設置し、斜ヌキはスラントを使って正確な勾配に調整する。これらの道具の正確な使用が、丁張りの精度を左右する。

ワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」なら、誰でもラクラク&カンタンに「丁張り」ができる!

今回は盛土丁張りの掛け方について紹介した。盛土丁張りは、盛土法面を正確に施工するための重要な指標である。

本記事で紹介した手順に従えば、1:1.8(一割八分)の盛土法面に対する丁張りを正確に設置することができる。

《盛土丁張りの要点》

- 法尻位置の特定と鋲打ち

- 法面方向の決定

- 杭の設置

- 標高の設定

- 横ヌキの水平設置

- 水平距離の計算

- 斜ヌキの勾配設定

- 仕上げと法長表示

これらを丁寧に実施することで、質の高い盛土工事を実現することができる。

しかし、丁張り作業は精度が求められるため、決して楽な作業とは言えないのが正直なところ……。なぜなら丁張りで示した位置基準が盛土の精度に直結するからだ。

特に正しく掛けられているかを確認する場面は、熟練の技術者でも神経を使う。また、その際、高額で重量のある測量機器を持ち歩き、複数人の人手を要して行う必要があるという、人的負担もある。

そんな手間のかかる丁張り作業だが、ワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」であれば、普段から使い慣れたiPhoneやiPadを使って、誰でも簡単に、丁張りに必要な測量が一人で行えてしまう。

iPhone pro/iPad proに搭載されているLiDARという計測機能と衛星測位システムのGNSSレシーバーを組み合わせるため、高精度の計測が可能なのだ。

ぜひ、以下の動画をチェックしてその利便性の高さを確認していただきたい。

【丁張り紹介パートは、以下動画の10分35秒から】

参考:WOKUWORK「丁張りのかけ方や計算方法・作業手順を徹底解説!」/建設キャリアアップ大学「盛土丁張りはこう掛ける」

WRITTEN by

大人気シリーズ!【いまさら聞けない?】測量のことイチから解説 〜 連載記事一覧 〜

- 【盛土丁張り】の掛け方を解説!〜〈盛土法面〉を正確に施工するための丁張り方法〜 【測量のことイチから解説】

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします