コラム・特集

【宇宙天気とは?】 衛星測位への影響と測量や建設現場で知っておきたいこと

宇宙天気という新しい考え方

「天気予報」と聞くと、多くの人は雨や晴れ、気温といった“地上の天気”を思い浮かべると思う。

しかし実は、宇宙にも「天気」のようなものがある。それが「宇宙天気」だ。

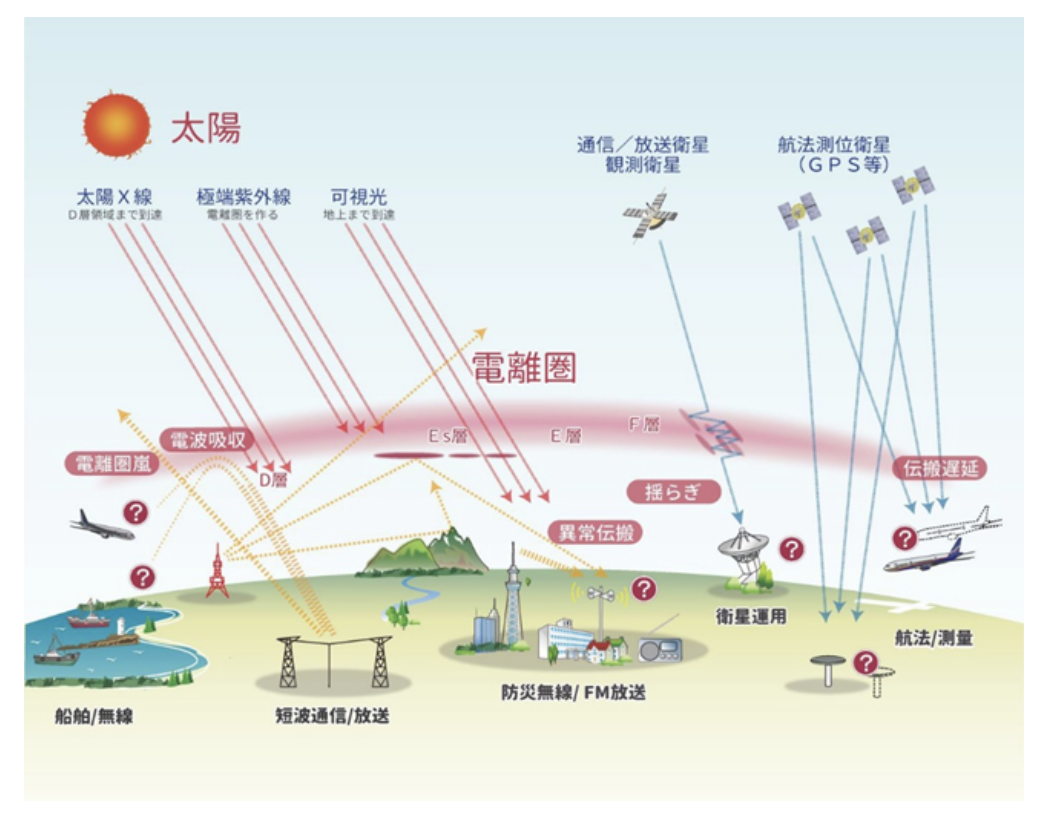

宇宙天気とは、太陽の活動が原因で、地球やそのまわりの宇宙空間の環境が変化することをまとめて呼ぶ言葉である。

こうした変化は、通信・テレビ放送・衛星測位(GNSS)・電力・航空機の運航など、社会インフラに影響を与えることがある。

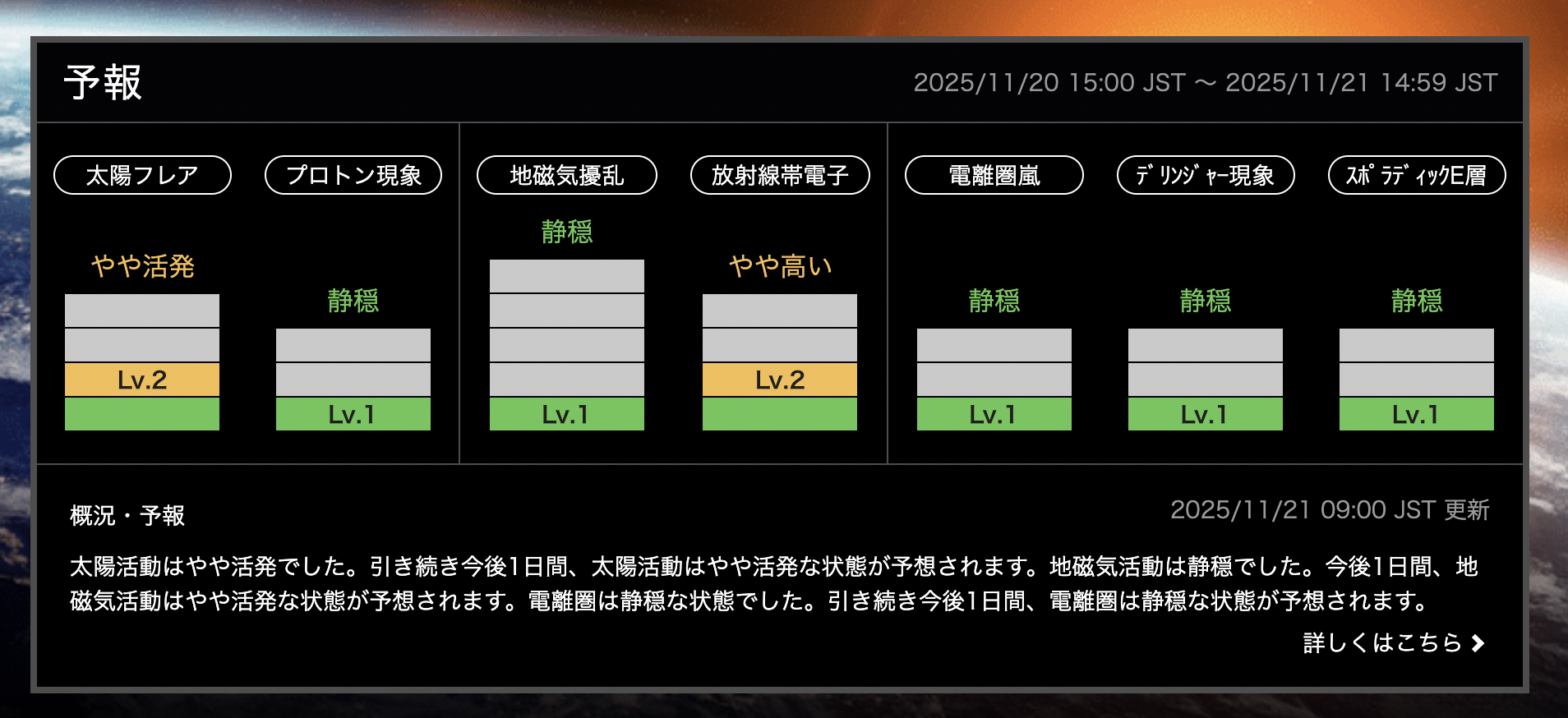

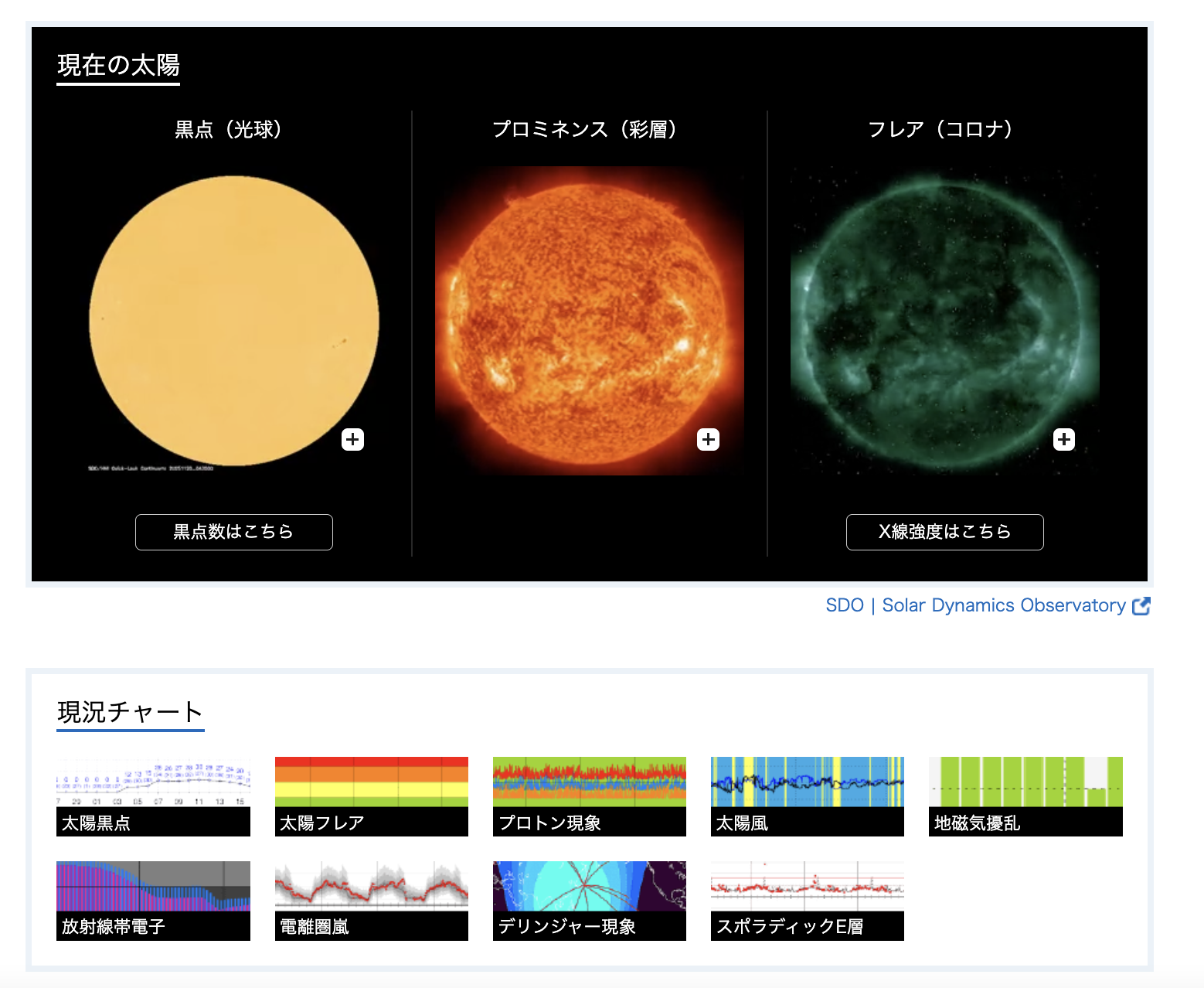

日本では、情報通信研究機構(NICT)が1988年から宇宙天気を観測し「宇宙天気予報」として情報を出し続けている。

(画像元:国立研究開発法人 情報通信研究機構 宇宙天気予報WEBページより引用)

(画像元:国立研究開発法人 情報通信研究機構 宇宙天気予報WEBページより引用)最近は、衛星測位や電力への依存が高まっていることもあり、「新しいタイプの天気予報」として注目されるようになってきた。

とくに建設現場では、GNSSを使った測量やICT建機が当たり前になっている。こうしたGNSS測位システムは、宇宙天気の影響を直接受ける技術だ。

本記事では、宇宙天気の基本、GNSSへの影響、そして建設現場でとれる対策までを、順番にわかりやすく説明する。

宇宙天気をつくる主な現象

宇宙天気という言葉は、一つの現象だけを指しているわけではない。いくつかの太陽や宇宙の現象が組み合わさった結果を、「宇宙天気」と呼んでいるイメージだ。代表的なものを見ていく。

太陽フレア

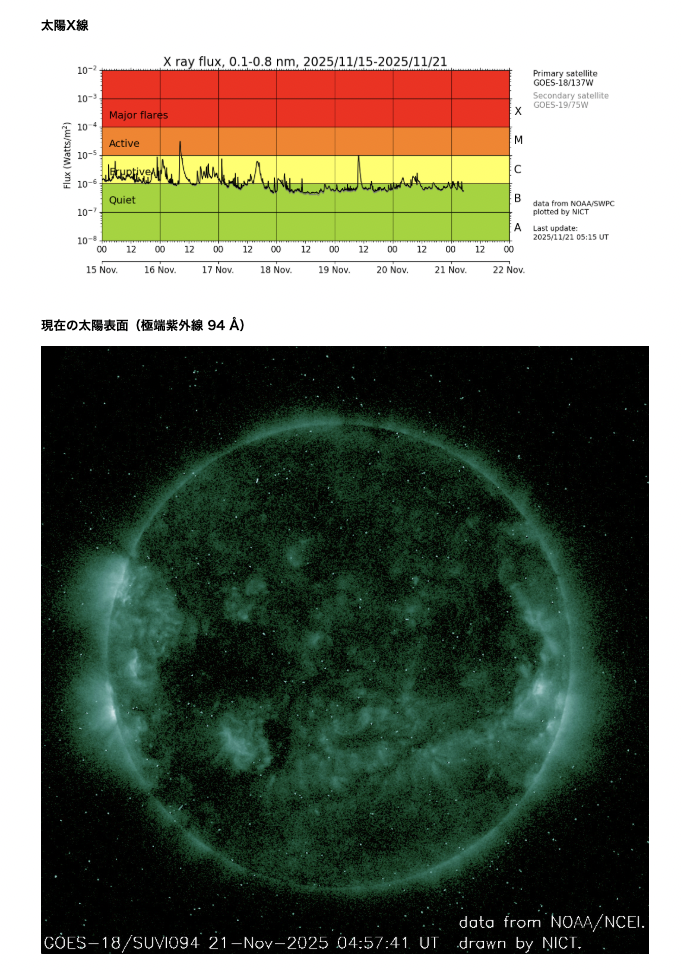

太陽の表面で起こる、大きな爆発のような現象である。このとき、X線や極端紫外線(EUV)といった強い電磁波が急に増える。

(画像元:国立研究開発法人 情報通信研究機構 太陽フレアWEBページより引用)

(画像元:国立研究開発法人 情報通信研究機構 太陽フレアWEBページより引用)これらは光と同じくらいの速さで進むため、約8分で地球に到着し、電離圏(でんりけん)と呼ばれる上空の層の状態を一気に変えてしまうことがある。

コロナ質量放出(CME)

太陽の外側にある「コロナ」という部分から、大量のプラズマ(電気を帯びたガス)が吹き出す現象である。

このプラズマのかたまりが地球の方向に飛んでくると、1〜3日後に地球の磁場にぶつかり、「磁気嵐」と呼ばれる大きな乱れを起こす。

磁気嵐(じきあらし)

地球を取り巻く磁場(地磁気)が大きく乱れる現象だ。オーロラが強く見えるようになったり、場合によっては電力系統にトラブルが起きたり、人工衛星が誤作動を起こす原因にもなる。

電離圏嵐(でんりけんあらし)

地上から60〜1000kmくらいの高さにある「電離圏」という領域で、電子の分布が大きく変わってしまう現象である。

この電離圏嵐が起きると、GNSS衛星からの電波が乱れたり、遅れたりして、測位の精度が悪くなる原因になる。

これらの現象が重なって、「今日は宇宙天気が荒れている」といった状態になる。GNSS測位にとって、とくに重要なのが「電離圏嵐」だ。

衛星測位が電離圏の影響を受ける理由

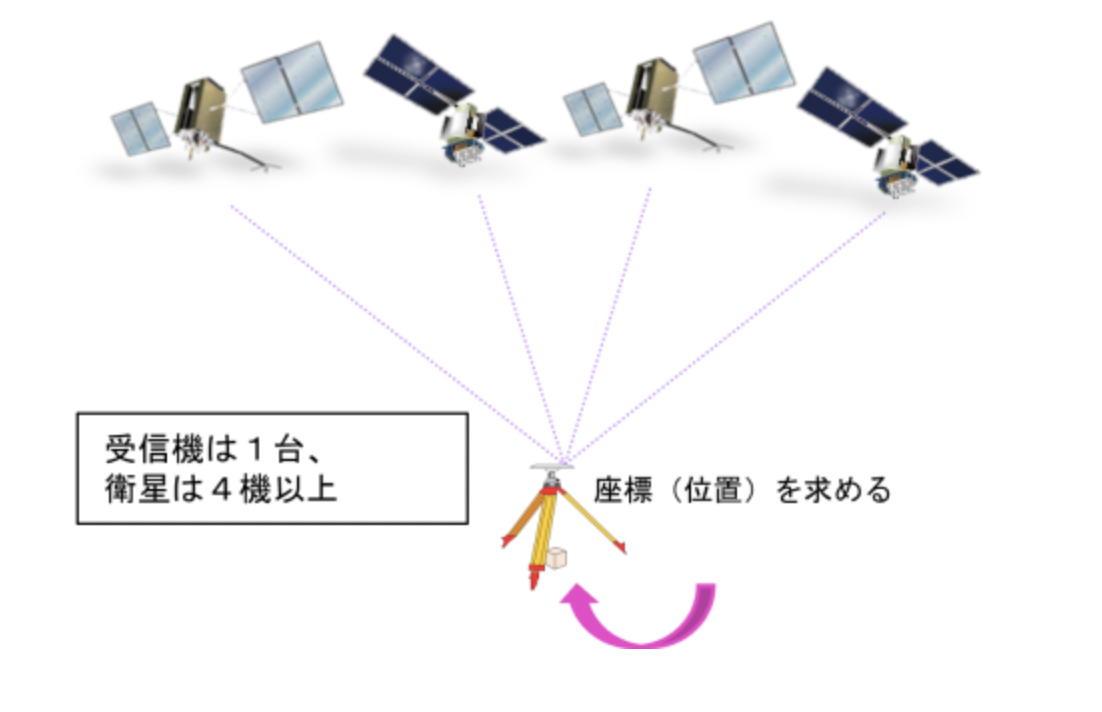

GNSS(全球測位衛星システム)は、複数の衛星から送られてくる電波を地上の受信機で受け取り、その電波が届くまでの時間から「衛星までの距離」を計算する。

こうして、少なくとも4つ以上の衛星からの情報を使って、自分の位置を求める仕組みになっている。

(画像元:国土地理院GNSS測位とはWEBページより)

(画像元:国土地理院GNSS測位とはWEBページより)地上から約60〜1000kmの高さには「電離圏」と呼ばれる層がある。ここでは、太陽からの紫外線やX線によって空気の分子が電離し、自由電子とイオンがたくさん存在している。

衛星からの電波は、この電離圏を通って地上の受信機まで届く。そのとき、電波が通る道にどれくらい電子があるか(これをTEC:Total Electron Content=全電子数と呼ぶ)によって、電波の伝わり方が変わる。TECが多いほど、電波の到着がわずかに遅れる。

GNSSの基本となる式は、

距離 = 電波の速さ × 伝わるのにかかった時間

距離 = 電波の速さ × 伝わるのにかかった時間

つまり、伝わる時間が少しでも変わると、計算される距離も変わり、それが測位の誤差として出てしまうことになる。

この「電離圏による時間のズレ」が、GNSS測位誤差の大きな要因の一つだ。

太陽活動が引き起こす電離圏の乱れ

太陽表面で太陽フレアが起きると、まずX線や極端紫外線が増える。これらは約8分で地球に届き、電離圏の電離状態(電子の量や分布)を急激に変えてしまうことがある。その結果、短波通信が使いづらくなったり、電離圏の状態が急に変わったりする。

さらに、太陽フレアに続いてコロナ質量放出(CME)が起きることがある。CMEとして飛び出したプラズマのかたまりが地球の磁場にぶつかると、磁気嵐が発生する。

磁気嵐が起きると、その影響で電離圏全体の電子の分布が大きくかき乱され、「電離圏嵐」と呼ばれる状態になる。

CMEが太陽から出て地球に届くまでは、ふつう1〜3日くらいかかる。電離圏嵐の影響は、いったん始まると数日続くこともある。

このように、太陽活動は、

- すぐに効いてくる「短時間の変化」(太陽フレアのX線・EUV)

- 1〜3日後から効いてくる「数日単位の変化」(CME→磁気嵐→電離圏嵐)

という、二段階の影響を地球にもたらすわけだ。

測位精度への実際の影響

では、こうした電離圏の乱れは、実際のGNSS測位にどれくらい影響するのか。

(画像元:NICTイオノゾンデ電離圏観測 電離圏の基礎知識WEBページより)

(画像元:NICTイオノゾンデ電離圏観測 電離圏の基礎知識WEBページより)ポイントは、「どんな機器・どんな測位方式を使っているか」で影響の大きさが変わる、という点である。

単周波GNSS受信機への影響

カーナビやスマートフォンの多くは、1つの周波数だけを使う「単周波受信機」である。

この方式では、電離圏による遅れを完全には補正できないため、宇宙天気が荒れているときには、ふだんより測位誤差が大きくなりやすい。

実際に、2017年9月に起きた大型太陽フレアとその後の電離圏嵐では、国土地理院が電子基準点データを使って1周波GPS測位の誤差を調べた。その結果、ふだんは±2mくらいだった水平の誤差が、一時的に

- 南北方向で最大 約7m

- 東西方向で最大 約3m

- 上下方向で最大 約15m

まで増えたことが報告されている。

つまり、「実際の測位データにも、宇宙天気の影響がはっきり現れた」ということだ。

2周波GNSS受信機・高精度測位への影響

一方、建設の測量現場などでよく使われているGNSS機器の多くは、2つ以上の周波数を同時に受信する「2周波受信機」である。

このタイプでは、周波数ごとの遅れの違いを利用して、電離圏による誤差を計算で打ち消す技術が入っている。

同じ2017年のイベントでも、電子基準点の2周波データを使った高精度リアルタイム測位では、大きな精度の悪化は確認されなかったと報告されている。

つまり、機器や測位方式を工夫すれば、宇宙天気の影響をかなり小さくできると言える。

最近の宇宙天気イベントとGNSSへの影響事例

ここ数年でも、宇宙天気がGNSSに影響を与えた例がいくつか報告されている。代表的なものを2つ紹介する。

2017年9月6日の大型太陽フレア(X9.3)

2017年9月6日、非常に大きな太陽フレア(X9.3クラス)が発生した。その後のコロナ質量放出(CME)によって、9月8日前後に地球で磁気嵐・電離圏嵐が起きている。

国土地理院の解析では、1周波GPS測位の誤差がふだんの約3倍、

- 南北 最大 約7m

- 東西 最大 約3m

- 上下 最大 約15m

まで増えたことが確認されている。

一方、電子基準点の2周波データを使った高精度測位では、大きな精度低下は見られなかった。

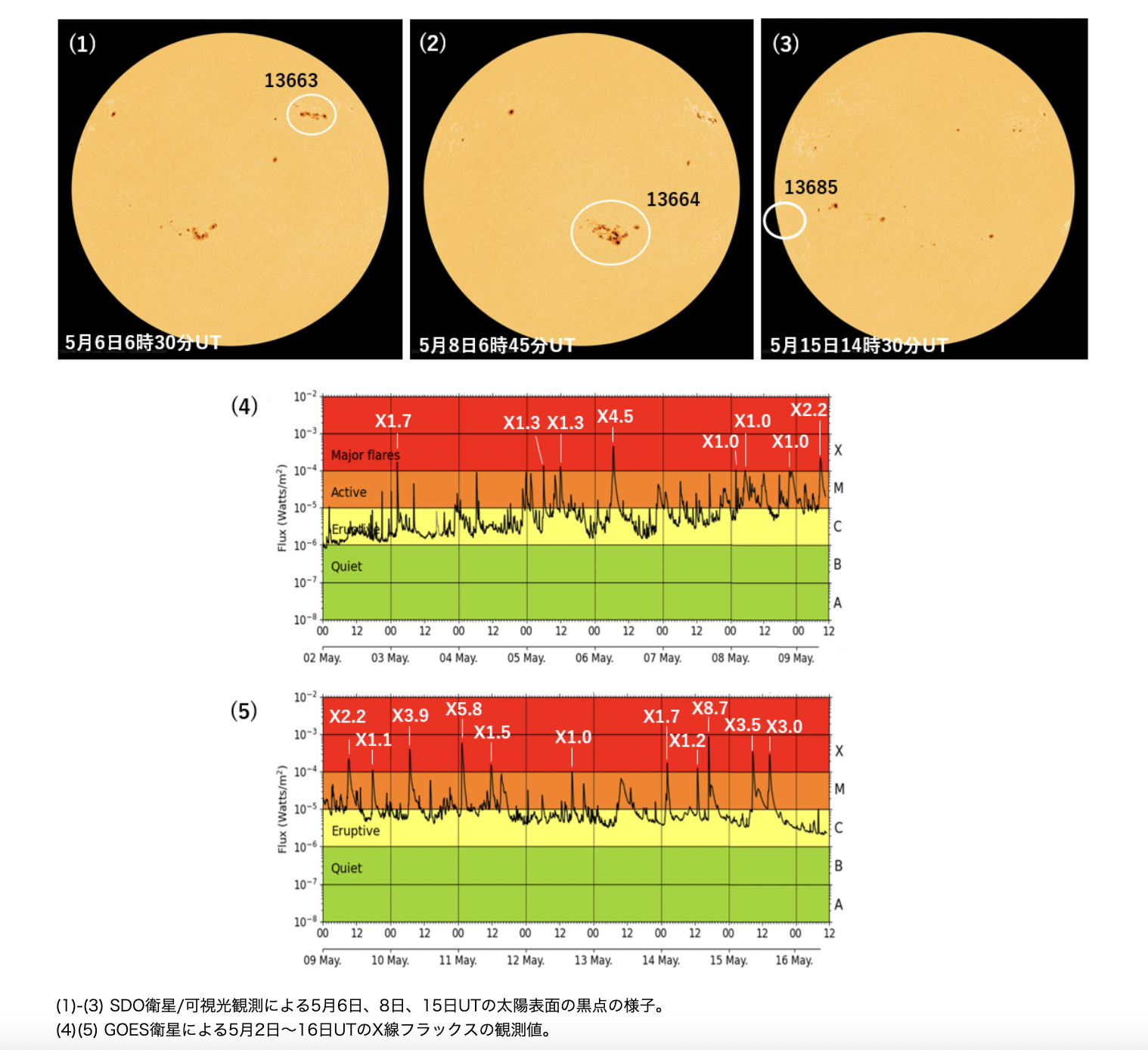

2024年5月8日以降の太陽フレア

2024年の春にも太陽フレアが続けて起こり、その影響で電離圏が乱れた。国土地理院は「5月8日から発生している太陽フレアのGNSS測位への影響」として速報を出している。

(画像元:国立研究開発法人 情報通信研究機構 WEBページより引用)

(画像元:国立研究開発法人 情報通信研究機構 WEBページより引用)ここでも、一般的なGNSS測位方式(1周波)では誤差が大きくなった時間帯があった一方で、2周波を使う専門家向けのGNSS測位方式では、2017年のときと同じく、目立った精度低下は確認されていない。

この2つの事例からわかるのは、宇宙天気がGNSSに影響を与えることは確かであること。

しかし、どの程度効いてくるかは「測位方式と機器の選び方」で大きく変わるという点だ。

「宇宙天気」と「高精度測位社会」との関係

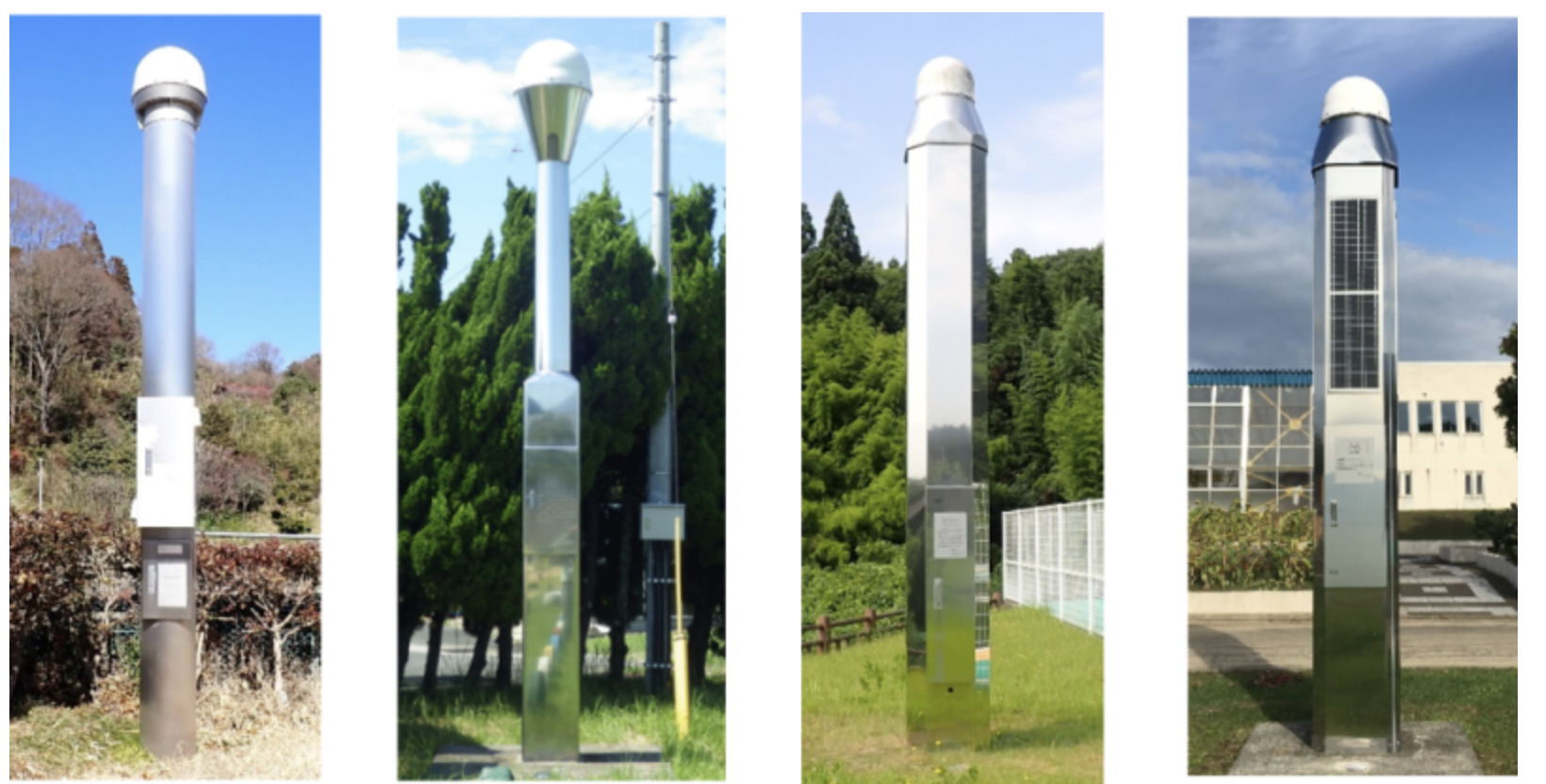

日本で高精度なGNSS測位を支えているのが、国土地理院が整備・運用している電子基準点網である。

(主な電子基準点の外観 / 画像元:国土地理院 電子基準点とはWEBページより引用)

(主な電子基準点の外観 / 画像元:国土地理院 電子基準点とはWEBページより引用)全国に約1,300点設置されている電子基準点は、主に次の3つの役割を持つ。

- 測量の基準になる点

- 地震などによる地殻変動を監視するための点

- 高精度なGNSS測位サービスの基盤となる点

電子基準点では、GNSSの観測データが24時間連続で取得されている。このデータは、位置や地殻変動の解析だけでなく、電離圏や宇宙天気の研究にも使われている。

最近の提言では、この電子基準点網を

- 気象予測

- 宇宙天気予報

- 高精度な時刻比較(時計どうしのズレを正確に比べること)

など、ほかの分野のインフラとしても活用していこうという方針が示されている。

建設現場の視点で見ると、

- ICT建機

- ドローン測量

- スマホ測量アプリ

などで使われる高精度GNSSは、電子基準点という「目に見えないインフラ」と、宇宙天気を監視する仕組みの上に成り立っていると言える。

- 宇宙天気が荒れると、電子基準点の観測にも電離圏の乱れが強く現れる

- しかし、その観測データを使うことで、逆にその影響を補正した高精度測位ができる

という関係になっている。

つまり、「宇宙天気」と「高精度測位社会」は、かなり密接につながっているというわけだ。

建設現場における対策と宇宙天気予報の活用

では、建設現場では宇宙天気とどう付き合っていけばよいのか。

ポイントは、大きく分けて 「事前に情報を知ること」 と 「機器や運用を工夫すること」 の2つである。

宇宙天気情報をチェックする

情報通信研究機構(NICT)が運営している「宇宙天気予報」のサイトでは、

- 太陽フレアの発生状況

- 地磁気の乱れ具合

- 電離圏のTECマップ

- 今後数日の予測

といった情報がリアルタイムに公開されている。

高精度な測位が必要な作業を計画するときには、専門的にはなるが、

- 太陽フレアの予測や警報が出ていないか

- 「電離圏の状態が乱れやすい」といった情報が出ていないか

を確認しておくのもよいだろう。

機器選び・測位方式の工夫

宇宙天気の影響を小さくするためには、使う機器や方式も大切だ。たとえば次のような工夫が考えられる。

- 2周波対応のGNSS受信機を採用する

- GPSだけでなく、GLONASS・みちびき・Galileoなどの複数の衛星を使えるマルチGNSS対応機を選ぶ

- ネットワーク型RTKなどの高精度測位サービスを活用する

国土地理院の解析でも、2周波を使った高精度GNSS測位方式は、電離圏の乱れによる影響を受けにくいことが示されている。

つまり、「どの機器を選ぶか」は、宇宙天気対策としても重要なポイントだと言える。

現場での運用・品質チェック

宇宙天気が荒れそうな日や、大きな太陽フレアがニュースになった日には、次のような運用も有効である。

- 同じ地点を何度か測り、結果のばらつきをチェックする

- 位置がわかっている既知点で測ってみて、誤差が大きくないか確認する

- GNSSに大きく依存する作業は、可能であれば宇宙天気が「静穏」と予報されている日に行う

国土地理院も、太陽フレア発生時の速報の中で、

GNSS観測を行った場合は、いつもどおり点検を行い、問題がないか確認すること

と呼びかけている。

宇宙天気が不安定なときほど、「いつもどおりの品質管理」をしっかりやることが大切だ、というメッセージだ。

まとめ

「宇宙天気」と聞くと、どこか遠い宇宙の話のように感じるかもしれない。

しかし実際には、GNSS測位という形で、私たちの身近な世界。とくに建設現場の仕事に直結している。

- 太陽活動によって電離圏の状態が変わる

- その結果、GNSS信号の伝わり方が変わり、測位の誤差が大きくなることがある

- ただし、2周波GNSSなどの高精度測位方式を使えば、その影響をかなり抑えられる

というのが、本記事のまとめである。

建設DXの進展にともない、GNSSをはじめとした測位技術への依存度はこれからも高まっていく。

だからこそ、

- 宇宙天気予報を活用して事前にリスクを把握すること

- 高精度な機器・測位方式を選ぶこと

- 現場での基本的な品質チェックを徹底すること

といった取り組みが重要になってくる。宇宙天気は、「空のはるか向こうで起きている他人事」ではない。

高精度測位社会を支える、見えない前提条件の一つとして理解しておくことが、これからの建設現場に求められている姿勢だと言えるだろう。

WRITTEN by

大人気シリーズ!【いまさら聞けない?】測量のことイチから解説 〜 連載記事一覧 〜

- 【宇宙天気とは?】 衛星測位への影響と測量や建設現場で知っておきたいこと