ニュース

富山県と内閣府SIP、能登半島地震の海域影響調査実施。海中ロボット「ほばりん」と「江戸っ子1号」でシロエビ・ベニズワイガニ生息状況を把握

富山県と内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は7月29日から8月1日まで、能登半島地震に伴う富山湾内の海域影響調査を実施する。

海中ロボットを使って地震から1年半が経過した海底の様子や水産資源の生息状況を調査し、被害回復に資する現状把握を行う。

令和6年能登半島地震によって富山湾では海底地すべりが発生し、シロエビやベニズワイガニといった水産資源に大きな影響が及んでいる。

今回の調査では、SIP「海洋安全保障プラットフォームの構築」(プログラムディレクター:石井正一)が技術開発するホバリング式自律型無人探査機「ほばりん」と海底設置型観測装置「江戸っ子1号」の海洋ロボティクスを活用する。

高解像度で取得される画像データや環境DNAの採集装置を使って、地震から1年半が経過した海底の様子やシロエビやベニズワイガニの生息状況を把握する計画である。

ホバリング式自律型無人探査機「ほばりん」には4Kビデオカメラが搭載されており、高解像度画像による観察が可能となっている。

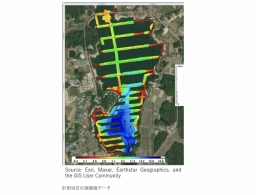

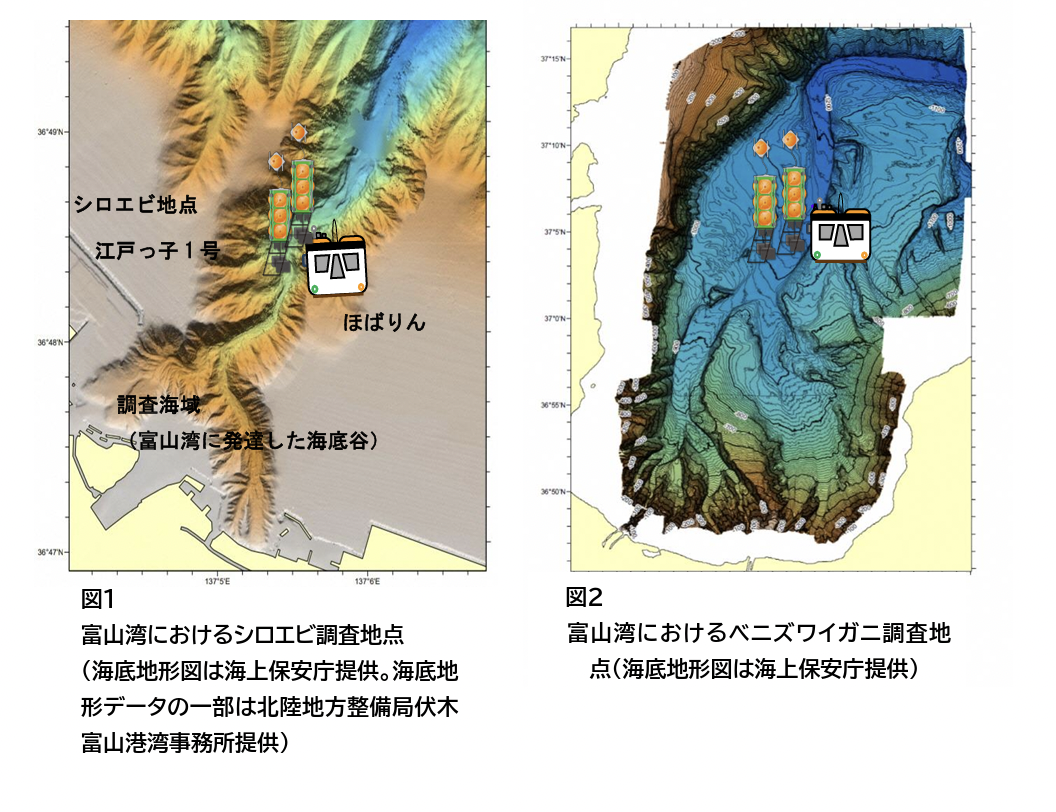

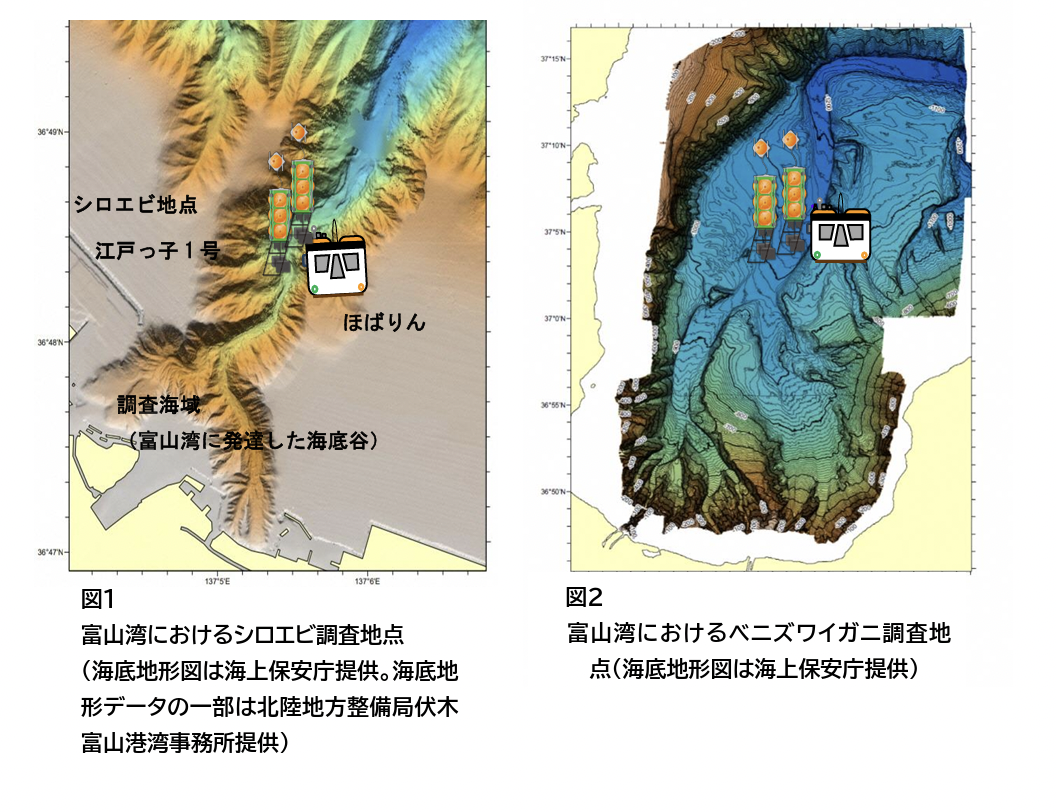

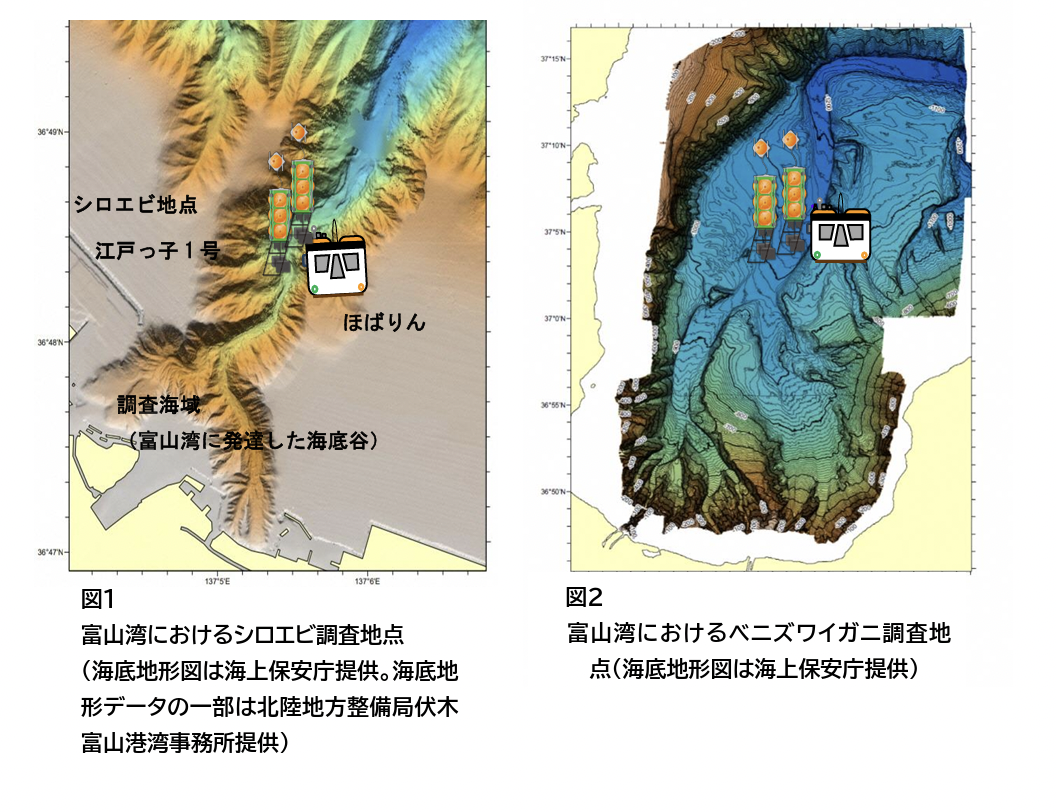

シロエビの漁場である新湊沖の海底谷の水深300メートル前後およびベニズワイガニの漁場である水深1000メートル付近で調査を実施し、詳細な海底地形や表層地質、塩分濃度や水温などの水塊特性を把握する。

海底設置型観測装置「江戸っ子1号」は4つの国産ガラス球で構成され、縦型に配置した構造から素早く海底に設置できる仕様となっている。

通信球、トランスポンダ球のほか、照明球、撮影球が海底の状況をタイムラプス撮影し、時間の経過を観測できる機能を備えている。

シロエビ調査地点とベニズワイガニ調査地点に2機の「江戸っ子1号」を使い、約24時間、高画質ビデオカメラによる連続的画像取得と海底近傍の海水中にある「環境DNA」を採集し、水産資源の現状を把握する。

今回の富山湾における調査では、SIPに参画する機関(海洋研究開発機構、海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所、次世代海洋調査)と富山県が共同で実施し、海上保安庁と富山大学が協力機関となっている。

調査は7月29日にシロエビ調査地点で「ほばりん」調査と「江戸っ子1号」2機設置、30日に回収、31日と8月1日にベニズワイガニ調査地点で同様の作業を行う予定である。

海中ロボットを使って地震から1年半が経過した海底の様子や水産資源の生息状況を調査し、被害回復に資する現状把握を行う。

ホバリング式自律型無人探査機と海底設置型観測装置で水深300mから1000m地点を詳細調査

令和6年能登半島地震によって富山湾では海底地すべりが発生し、シロエビやベニズワイガニといった水産資源に大きな影響が及んでいる。

今回の調査では、SIP「海洋安全保障プラットフォームの構築」(プログラムディレクター:石井正一)が技術開発するホバリング式自律型無人探査機「ほばりん」と海底設置型観測装置「江戸っ子1号」の海洋ロボティクスを活用する。

高解像度で取得される画像データや環境DNAの採集装置を使って、地震から1年半が経過した海底の様子やシロエビやベニズワイガニの生息状況を把握する計画である。

ホバリング式自律型無人探査機「ほばりん」には4Kビデオカメラが搭載されており、高解像度画像による観察が可能となっている。

シロエビの漁場である新湊沖の海底谷の水深300メートル前後およびベニズワイガニの漁場である水深1000メートル付近で調査を実施し、詳細な海底地形や表層地質、塩分濃度や水温などの水塊特性を把握する。

海底設置型観測装置「江戸っ子1号」は4つの国産ガラス球で構成され、縦型に配置した構造から素早く海底に設置できる仕様となっている。

通信球、トランスポンダ球のほか、照明球、撮影球が海底の状況をタイムラプス撮影し、時間の経過を観測できる機能を備えている。

シロエビ調査地点とベニズワイガニ調査地点に2機の「江戸っ子1号」を使い、約24時間、高画質ビデオカメラによる連続的画像取得と海底近傍の海水中にある「環境DNA」を採集し、水産資源の現状を把握する。

今回の富山湾における調査では、SIPに参画する機関(海洋研究開発機構、海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所、次世代海洋調査)と富山県が共同で実施し、海上保安庁と富山大学が協力機関となっている。

調査は7月29日にシロエビ調査地点で「ほばりん」調査と「江戸っ子1号」2機設置、30日に回収、31日と8月1日にベニズワイガニ調査地点で同様の作業を行う予定である。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします