地球温暖化対策は世界的な課題となっており、日本政府も2050年カーボンニュートラルを目指して様々な取り組みを進めている。

その中で、国土交通省は建設業界における脱炭素化を推進するため「土木工事の脱炭素アクションプラン」を策定した。

このプランは、建設現場から排出されるCO₂を削減し、カーボンニュートラルに向けた道筋を示すものだ。

本記事では、国土交通省が発表した「土木工事の脱炭素アクションプラン」の概要と、建設現場における脱炭素化への取り組みについて、わかりやすく解説する。

建設業界に関わる方だけでなく、環境問題に関心のある方にも参考になる内容となっている。

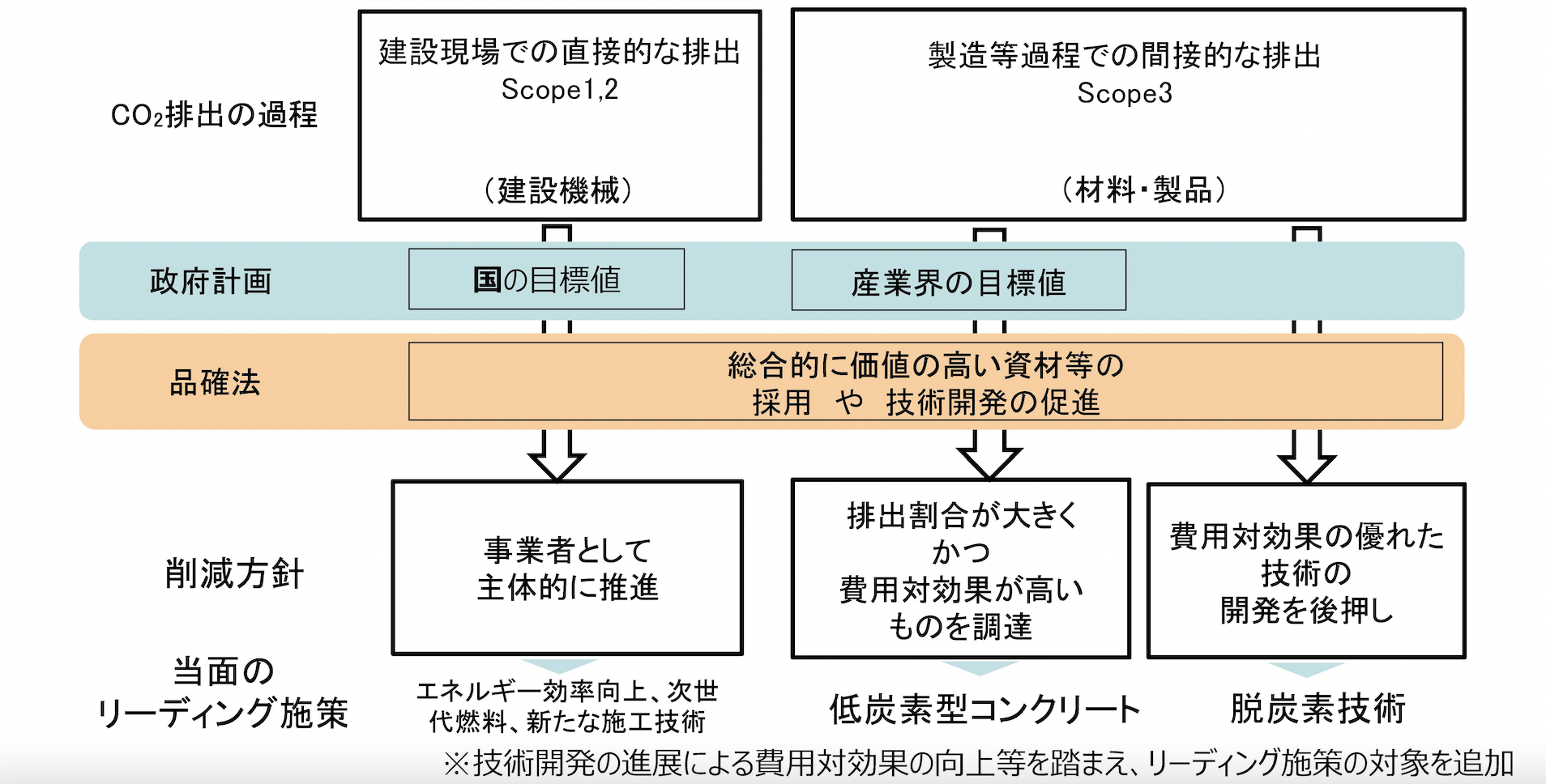

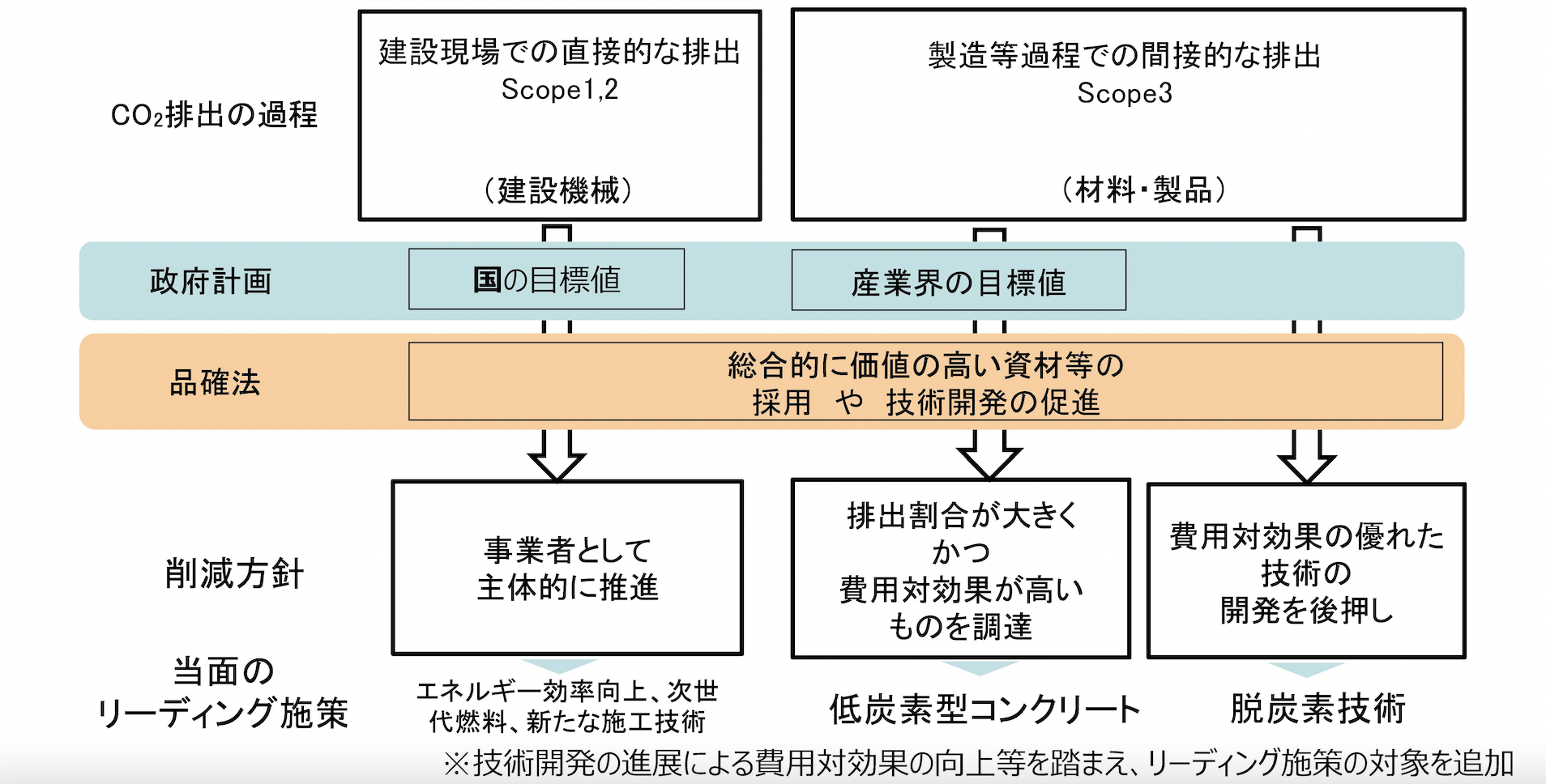

アクションプランは、品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の改正や地球温暖化対策計画などの政府計画を踏まえて策定された。

令和6年(2024年)6月に改正された品確法では、公共工事において「経済性に配慮しつつ、脱炭素化に対する寄与の程度を考慮して、総合的に価値の高い資材等の採用に努めること」が明記された。

また、GX2040ビジョン・地球温暖化対策計画でも、公共工事が脱炭素化に率先して取り組むことが求められている。

このような背景のもと、国土交通省の発注する土木工事(直轄工事)が脱炭素化に向けて先進的に取り組むことで、建設現場全体の取り組みを牽引するという狙いがある。

アクションプランには2つの大きな目的がある。

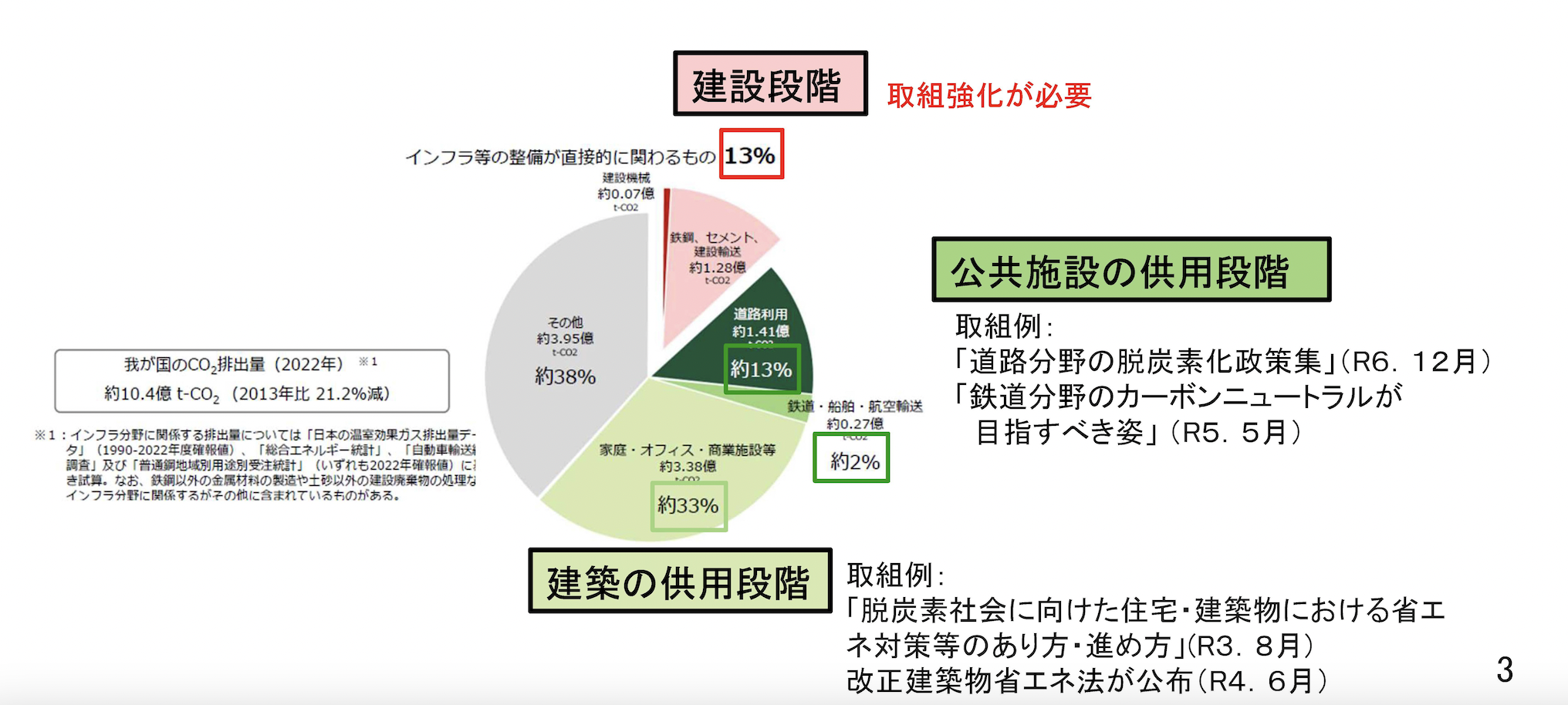

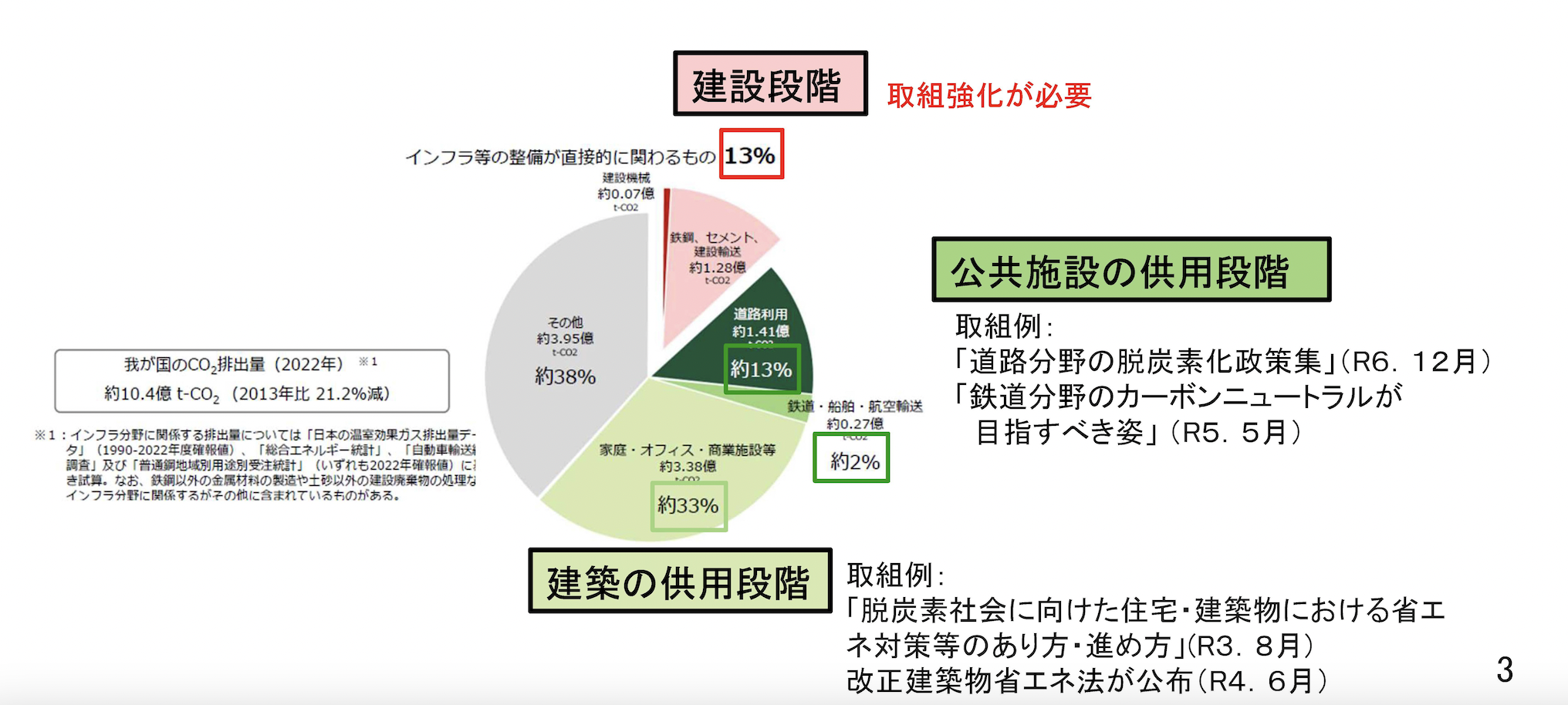

国土交通省は、建設分野におけるCO₂排出を大きく2つに分類している。

建設現場でエネルギーを消費し、直接的にCO₂を排出する建設機械が対象となる。これは建設段階での排出に相当する。

材料や製品等の製造過程でのエネルギー消費によって、間接的に排出されるCO₂である。

建設分野全体のCO₂排出量のうち、建設段階の直接排出が約13%を占めている。

残りは、建築物の運用段階(33%)、公共施設の供用段階(13%)、交通・物流(12%)等となっている。

このデータから、建設段階においてもCO₂排出削減の取り組みが重要であることが分かる。

国土交通省は、これらの排出過程に応じた削減方針を策定し、以下のリーディング施策を推進している。

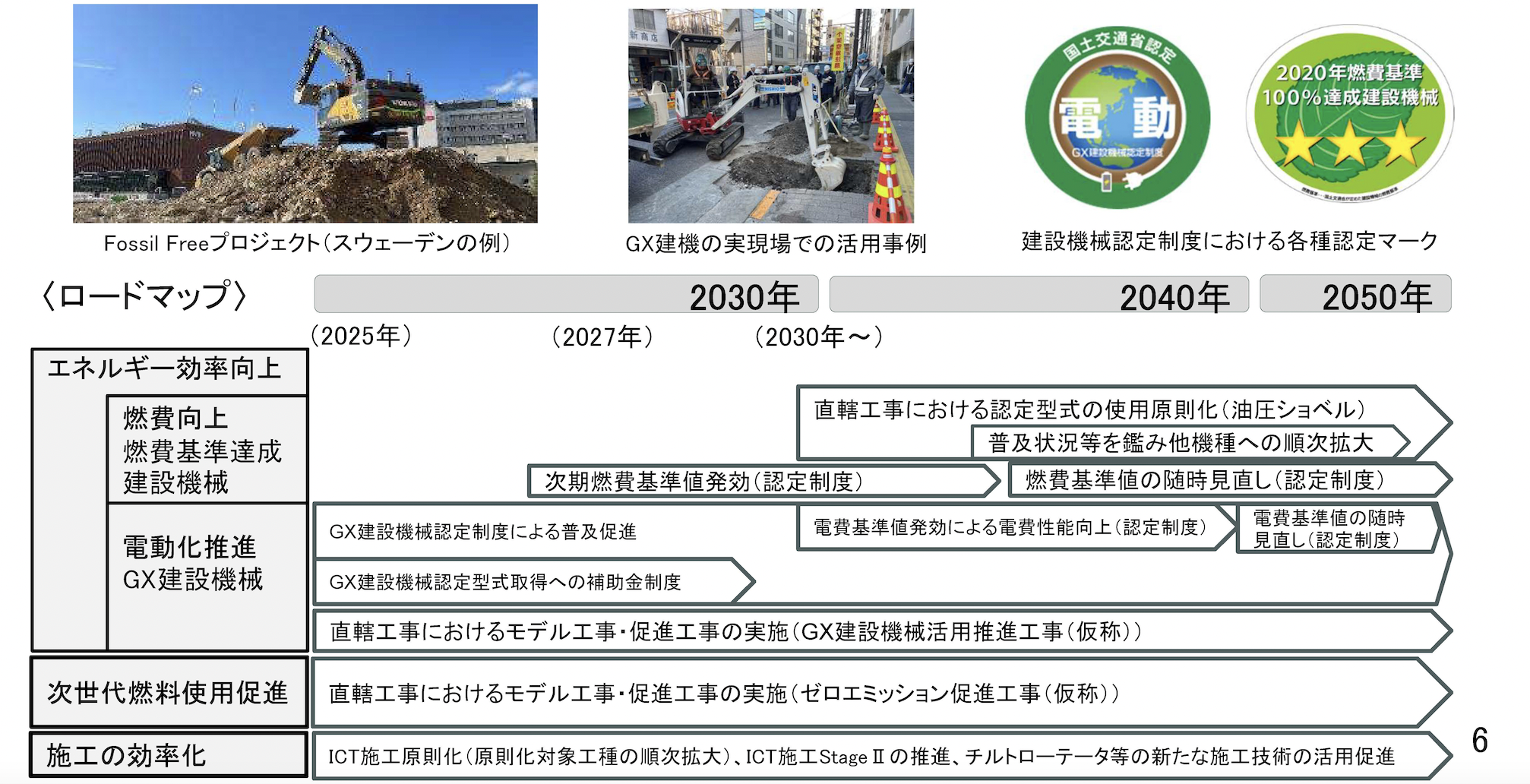

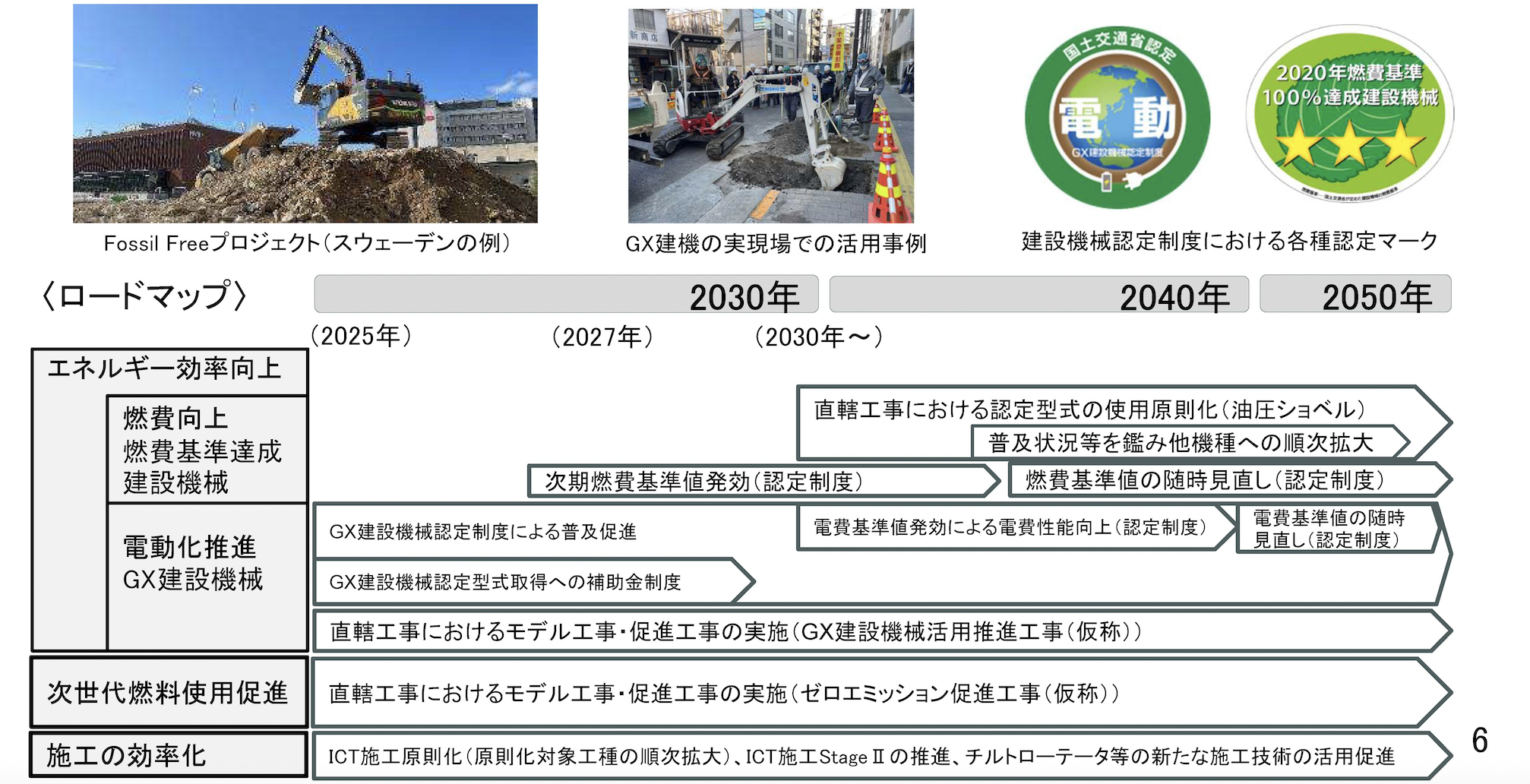

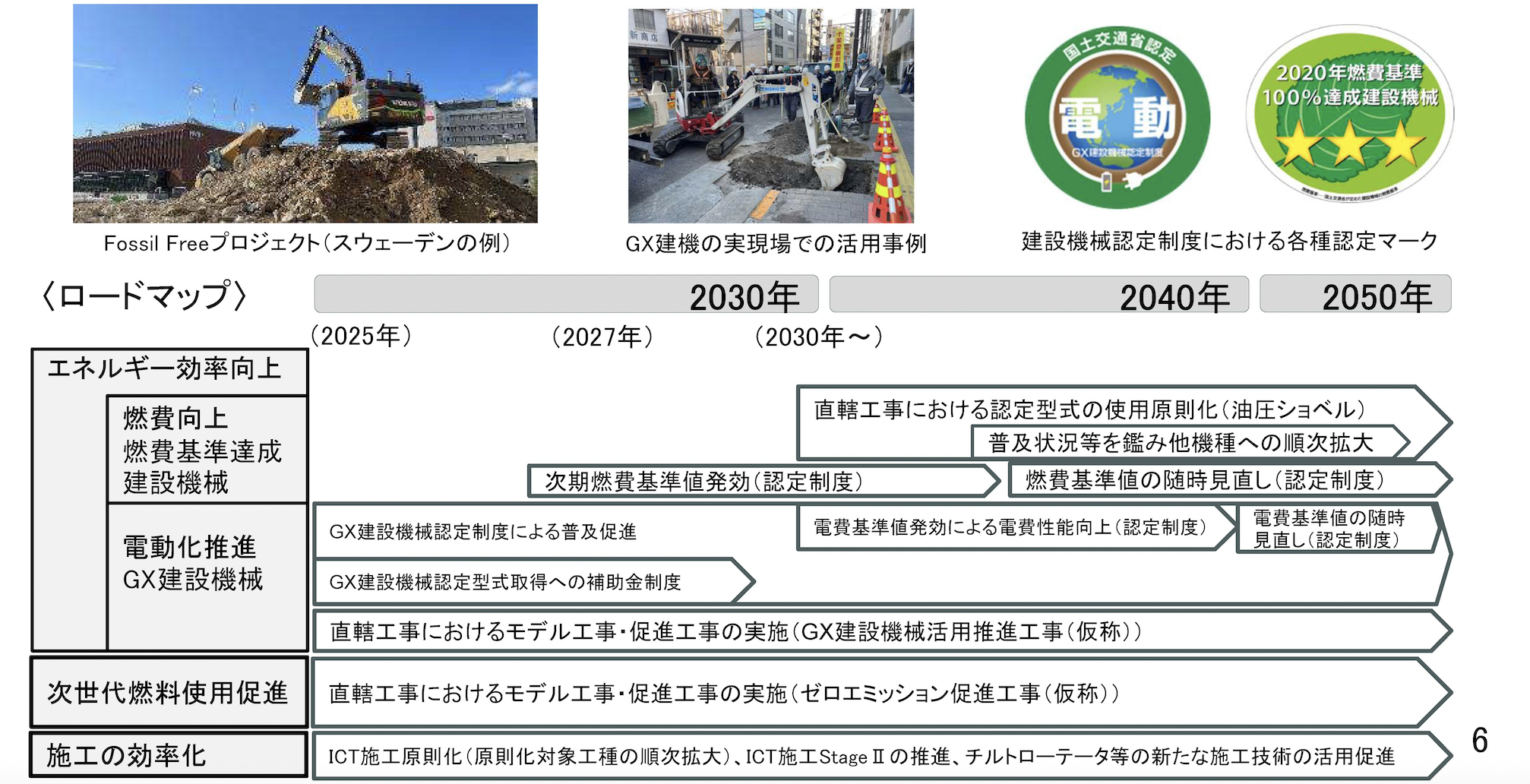

アクションプランでは、2030年、2040年、2050年という時間軸に沿って、段階的に実施するリーディング施策が示されている。

主に以下の3つの分野での取り組みが計画されている。

建設機械からのCO₂排出を削減するため、以下の施策を実施する。

国土交通省は2030年度を目途に、燃費基準達成建設機械を直轄工事において油圧ショベルから使用原則化し、その後、普及状況等を踏まえて他の機種へも順次拡大していく計画だ。

コンクリートは建設資材として広く使用されているが、製造過程でCO₂を多く排出する。そのため、以下の取り組みを進める。

これらの技術は、2025年頃から試行による市場性の検証を始め、2027年頃には用途等を指定して使用を原則化し、順次対象を拡大していく予定だ。

建設分野のさまざまな材料・製品の脱炭素化を促進するため、以下の取り組みを実施する。

これらの取り組みは2025年から段階的に実施され、2035年以降には総合評価インセンティブの導入が予定されている。

また、グリーンスチールや低炭素アスファルトなどの材料の用途指定と使用原則化も進めていく。

地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)では、2040年時点での産業部門のエネルギー起源CO₂排出量を2013年比で57%~61%削減することを目標としている。

国土交通省の直轄工事における建設機械からの排出量についても、同様に2040年において2013年比で約6割削減を目安としている。

この目標を達成するため、以下の施策が進められる。

国土交通省の「土木工事の脱炭素アクションプラン」は、建設現場における脱炭素化を推進し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた具体的な道筋を示している。

建設機械の脱炭素化、コンクリートの脱炭素化、その他建設技術の脱炭素化という3つの柱を中心に、段階的な取り組みが計画されている。

特に注目すべきは、2030年度を目途に燃費基準達成建設機械の使用原則化が進められること、低炭素型コンクリートの活用が促進されること、そして様々な脱炭素技術にインセンティブが付与されることだ。

これらの取り組みにより、2040年には建設機械からのCO₂排出量を2013年比で約6割削減するという目標達成を目指している。

建設業界の脱炭素化は、日本全体のカーボンニュートラル実現に欠かせない重要な課題である。国土交通省のアクションプランを通じて、官民一体となった取り組みが進むことで、持続可能な建設業の未来が切り拓かれることを期待したい。

その中で、国土交通省は建設業界における脱炭素化を推進するため「土木工事の脱炭素アクションプラン」を策定した。

このプランは、建設現場から排出されるCO₂を削減し、カーボンニュートラルに向けた道筋を示すものだ。

本記事では、国土交通省が発表した「土木工事の脱炭素アクションプラン」の概要と、建設現場における脱炭素化への取り組みについて、わかりやすく解説する。

建設業界に関わる方だけでなく、環境問題に関心のある方にも参考になる内容となっている。

アクションプランの背景と目的

アクションプランは、品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の改正や地球温暖化対策計画などの政府計画を踏まえて策定された。

令和6年(2024年)6月に改正された品確法では、公共工事において「経済性に配慮しつつ、脱炭素化に対する寄与の程度を考慮して、総合的に価値の高い資材等の採用に努めること」が明記された。

また、GX2040ビジョン・地球温暖化対策計画でも、公共工事が脱炭素化に率先して取り組むことが求められている。

このような背景のもと、国土交通省の発注する土木工事(直轄工事)が脱炭素化に向けて先進的に取り組むことで、建設現場全体の取り組みを牽引するという狙いがある。

アクションプランには2つの大きな目的がある。

- 建設現場の脱炭素化の推進: 国土交通省の発注する土木工事において、脱炭素化に向けた取り組みを先進的に実施し、建設業界全体の底上げを図る。

- CO₂排出削減方針の策定とリーディング施策の推進: CO₂排出の過程に応じた具体的な削減方針を定め、効果的な対策(リーディング施策)を積極的に進める。

CO₂排出の過程と削減方針

国土交通省は、建設分野におけるCO₂排出を大きく2つに分類している。

1. 直接的排出(Scope 1, 2)

建設現場でエネルギーを消費し、直接的にCO₂を排出する建設機械が対象となる。これは建設段階での排出に相当する。

2. 間接的排出(Scope 3)

材料や製品等の製造過程でのエネルギー消費によって、間接的に排出されるCO₂である。

建設分野全体のCO₂排出量のうち、建設段階の直接排出が約13%を占めている。

残りは、建築物の運用段階(33%)、公共施設の供用段階(13%)、交通・物流(12%)等となっている。

このデータから、建設段階においてもCO₂排出削減の取り組みが重要であることが分かる。

国土交通省は、これらの排出過程に応じた削減方針を策定し、以下のリーディング施策を推進している。

- 事業者として主体的に推進: 国土交通省自らが発注者として主体的に取り組みを進める。

- 排出割合が大きくかつ費用対効果が高いものを調達: CO₂排出削減効果が大きく、なおかつコスト面でも優れた技術や資材を優先的に調達する。

- 費用対効果の優れた技術の開発促進: 新たな脱炭素技術の開発を促進するための支援を行う。

カーボンニュートラルに向けたリーディング施策

アクションプランでは、2030年、2040年、2050年という時間軸に沿って、段階的に実施するリーディング施策が示されている。

主に以下の3つの分野での取り組みが計画されている。

1. 建設機械の脱炭素化

建設機械からのCO₂排出を削減するため、以下の施策を実施する。

エネルギー効率向上:

- 使用原則化(低燃費機械の導入)

- 普及・活用促進(GX建設機械の導入)

- 燃費性能向上(2030年度を目途に油圧ショベルを使用原則化)

電動化推進:

- 電動建設機械(GX建設機械)の普及・導入促進

- 電力消費性能の向上

次世代燃料の活用促進:

- バイオ燃料等の活用によるCNの実現

- 次世代燃料の使用促進、普及促進

国土交通省は2030年度を目途に、燃費基準達成建設機械を直轄工事において油圧ショベルから使用原則化し、その後、普及状況等を踏まえて他の機種へも順次拡大していく計画だ。

2. コンクリートの脱炭素化

コンクリートは建設資材として広く使用されているが、製造過程でCO₂を多く排出する。そのため、以下の取り組みを進める。

CO₂排出削減:

- セメント混合割合を45%以下とし、高炉スラグ微粉末に置き換えるなどの対策

- 低炭素型コンクリートの使用原則化と、排出削減割合の段階的引き上げ

CO₂吸収源増:

- 工場排ガスを用いて養生することで、排ガス中に含まれるCO₂をコンクリートに固定

- CO₂を固定した炭酸塩原料を用いた骨材や混和剤の開発と活用

これらの技術は、2025年頃から試行による市場性の検証を始め、2027年頃には用途等を指定して使用を原則化し、順次対象を拡大していく予定だ。

3. その他建設技術の脱炭素化

建設分野のさまざまな材料・製品の脱炭素化を促進するため、以下の取り組みを実施する。

- 脱炭素材料等へのインセンティブ付与

- 費用対効果に関する目標値の設定

- 削減効果向上や価格低減を促す技術開発の推進

- 環境整備(評価制度の確立、データのオープン化など)

これらの取り組みは2025年から段階的に実施され、2035年以降には総合評価インセンティブの導入が予定されている。

また、グリーンスチールや低炭素アスファルトなどの材料の用途指定と使用原則化も進めていく。

建設機械からのCO₂排出削減目標

地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)では、2040年時点での産業部門のエネルギー起源CO₂排出量を2013年比で57%~61%削減することを目標としている。

国土交通省の直轄工事における建設機械からの排出量についても、同様に2040年において2013年比で約6割削減を目安としている。

この目標を達成するため、以下の施策が進められる。

エネルギー効率の高い建機の活用促進・原則化:

- GX建設機械の活用促進

- 燃費基準達成建設機械の使用原則化

- 燃費基準引き上げによる燃費向上促進

軽油代替燃料の活用促進:

- 次世代燃料の活用促進

新技術等による施工の効率化の促進:

- ICT施工原則化の拡大

- ICT施工Stage IIの促進

- チルトローテータ等の新技術活用促進

まとめ

国土交通省の「土木工事の脱炭素アクションプラン」は、建設現場における脱炭素化を推進し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた具体的な道筋を示している。

建設機械の脱炭素化、コンクリートの脱炭素化、その他建設技術の脱炭素化という3つの柱を中心に、段階的な取り組みが計画されている。

特に注目すべきは、2030年度を目途に燃費基準達成建設機械の使用原則化が進められること、低炭素型コンクリートの活用が促進されること、そして様々な脱炭素技術にインセンティブが付与されることだ。

これらの取り組みにより、2040年には建設機械からのCO₂排出量を2013年比で約6割削減するという目標達成を目指している。

建設業界の脱炭素化は、日本全体のカーボンニュートラル実現に欠かせない重要な課題である。国土交通省のアクションプランを通じて、官民一体となった取り組みが進むことで、持続可能な建設業の未来が切り拓かれることを期待したい。

出典・画像元:「国土交通省土木工事の脱炭素アクションプラン~建設現場のカーボンニュートラルに向けて~」(国土交通省)

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします