近年、地球温暖化の影響により建設現場での暑熱環境は年々過酷さを増している。

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により事業者に対して熱中症対策が「罰則付き」で義務化され、建設業界における熱中症対策は喫緊の課題となっている。

熱中症による労働災害発生件数は、休業4日以上の死傷者が毎年数百名となり、死者数も数十人が発生している。特に建設業界では、炎天下での長時間作業や重装備での作業が避けられないため、従来の対策だけでは限界がある状況だ。

そこで注目を集めているのが、IoT技術を活用したウェアラブルデバイスである。

本記事では、建設現場での熱中症対策に有効なウェアラブルデバイスの基礎知識から具体的なおすすめ商品まで、実践的な情報を詳しく解説する。

ウェアラブルデバイス(wearable device)は、直訳すると「身に付けられる機器」の意味で、手首や頭など、身体に直接装着して使用する小型のコンピューター端末のことを指す。

(画像元:https://www.nttpc.co.jp/column/より)

(画像元:https://www.nttpc.co.jp/column/より)

建設現場において、従来の熱中症対策は作業員の自覚症状や管理者の巡視に依存していたが、ウェアラブルデバイスの導入により客観的かつリアルタイムな健康状態の把握が可能となっている。

ウェアラブル端末に搭載されたセンサーデバイスが、身体の生体情報を計測し、取得したデータはスマホ経由でクラウドに送信されて分析される。

熱中症対策における主な計測項目は心拍数(脈拍)、体温、周囲の温度・湿度、加速度、発汗量などである。

建設現場で活用されるウェアラブルデバイスは、装着箇所により以下の4つのタイプに分類される。

最も一般的なタイプで、従来の腕時計のように手首に装着する。心拍数や睡眠時間の計測など健康管理に役立つ機能を持つデバイスが多く、現在主流となっている。

建設現場でも作業の邪魔になりにくく、防水・防塵性能を備えた製品が多数ラインナップされている。

建設現場で必須のヘルメットに装着するタイプで、頭部で脈拍や肌温度、気温や湿度などの環境情報を計測し、現場でいつもかぶるヘルメットに取りつけるので、つけ忘れを防止できる特長がある。

作業服や下着に組み込まれたセンサーにより、より正確な体温測定が可能なタイプである。

従来の装着型とは異なり、作業員が定期的にカメラに顔をかざすことで体調変化を判定するタイプで、複数の作業員を効率的に管理できる特長がある。

熱中症は自覚症状が出にくく、出た時には多くが手遅れであること、また自覚症状があっても納期に間に合わない、代わりがいないなどの理由から言い出しにくい、休みにくいという現状がある。

しかし、ウェアラブルデバイスの導入により、これらの課題を解決できる。

ウェアラブルデバイスの主なメリットとして、早期警告による重大事故の回避、データの可視化による科学的な安全管理、作業員の意識向上による職場環境の改善、管理者による遠隔での健康状態把握などが挙げられる。

位置情報の取得により、大人数が同時に現場作業にあたる場合や、作業エリアの範囲が広い場合でも、従業員全員の位置を瞬時に、リアルタイムで把握することができる。

Biodata Bank株式会社が開発した「カナリアPlus」は、シリーズ累計100万台導入の実績を持つ熱中症対策ウェアラブルデバイスの決定版である。

2025年新モデルとして登場し、体調異変を検知してアラーム・LED・バイブで即警告する革新的な機能を搭載している。

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)

独自技術「熱ごもりセンサー®︎」 身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー®︎」を搭載し、特許第6755034号を取得している。

この国際特許取得済み技術により、暑熱リスクの上昇を自動検知し、異常時には音・光・振動で即時通知を実現。

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)

さらに、防塵・防水性能は、IP67を実現し、耐熱性能は~80℃まで対応。過酷な建設現場での使用を想定した設計となっている。また、充電・通信設定不要のシンプル設計により、現場導入後の運用負担を最小化している。

ユビテックが開発したWork Mateは、2025年6月施行の改正労働安全衛生規則による熱中症対策義務化に完全対応した革新的なスマートウォッチ型デバイスだ。

Work Mateの最大の特徴は、作業者個人にあわせた熱中症予兆検知機能である。

スマートウォッチから取得したパルスと加速度のデータをリアルタイムで分析し、動作に対してパルスが平常時より低い状態が一定時間継続した場合に「注意力低下状態」と判定。本人と管理者へアラートを発報し、注意喚起や行動変容を促す先進的なシステムを搭載している。

(画像元:Work MateWEBサイトより)

(画像元:Work MateWEBサイトより)

さらにWork Mateは、「熱負荷アラート」発報後もバイタル状況が回復しない場合や、短時間の作業でも熱中症発症リスクのあるWBGT値で作業継続している場合など、警戒が必要なタイミングで「熱負荷 警戒アラート」を発報する高度な警告システムも搭載している。

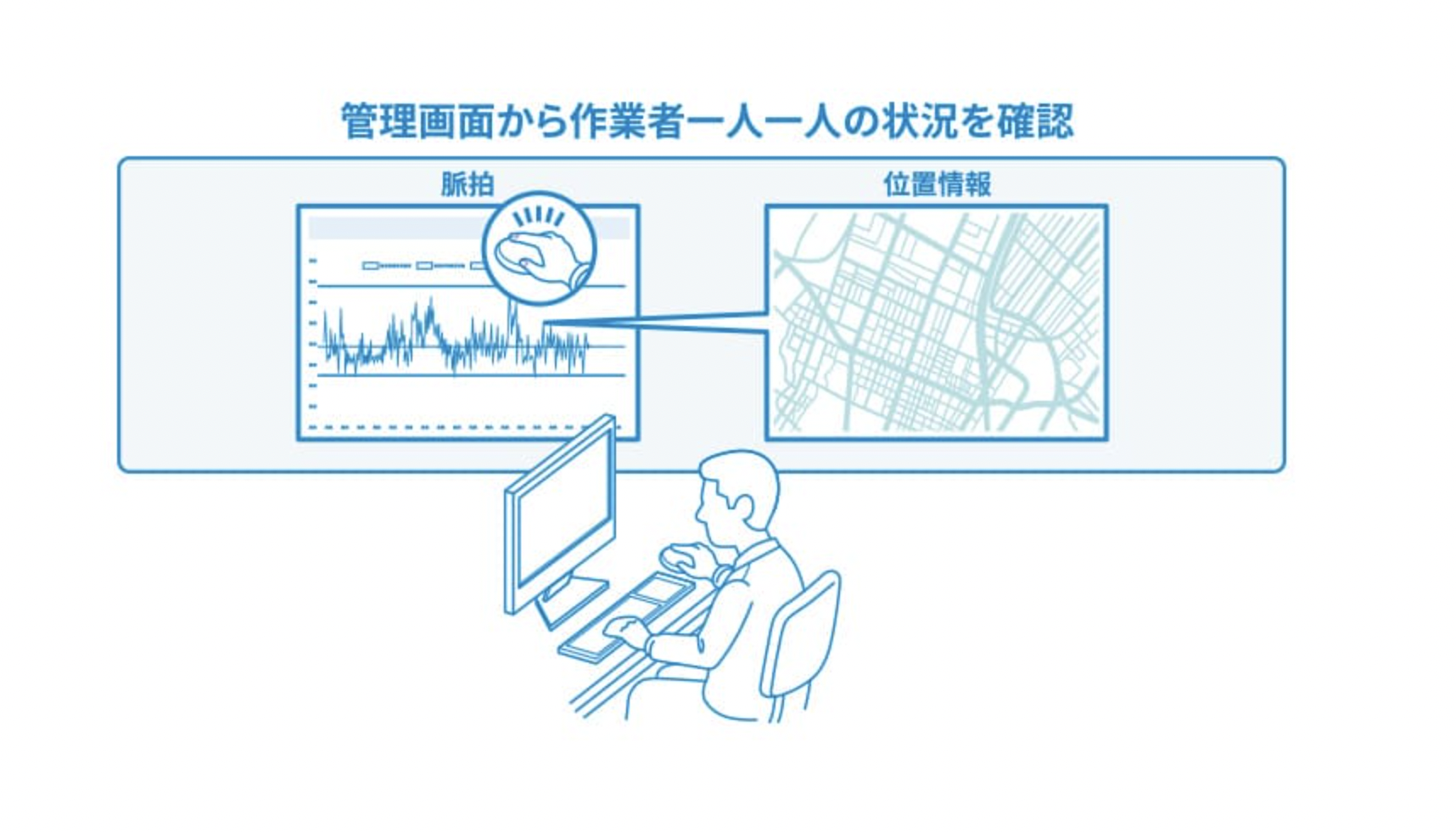

NTTPCが提供する「みまもりがじゅ丸®」は、2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により事業者に義務付けられた熱中症対策に完全対応した先進的なリストバンド型ウェアラブルデバイスだ。

建設業、製造業、運輸業での現場作業員の安心・安全を見守るための包括的なソリューションとして、国土交通省推奨のウェアラブルIoT技術を活用している。

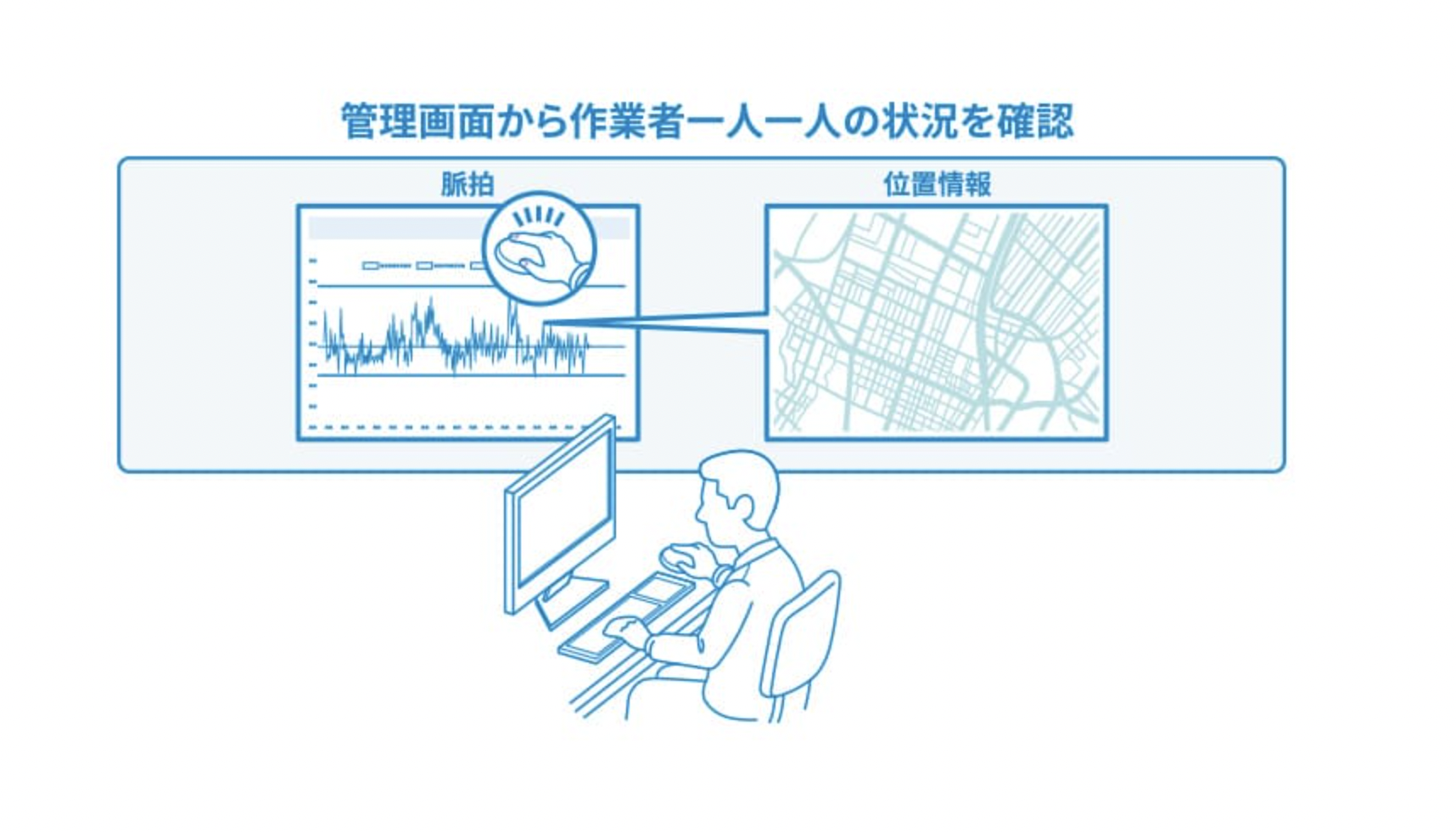

みまもりがじゅ丸®は、作業員の体調変化を管理画面に一覧表示し、熱中症の恐れや身体的な高負荷を察知すると管理者にアラートでお知らせする機能を搭載。

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)

装着者の脈拍情報から熱ストレスや作業強度(身体への負担)を科学的に算出し、客観的な指標による健康管理を実現。

GPS機能により現場作業員1人ひとりの位置をリアルタイムに把握することで、巡視だけでは目が届かない現場での体調変化を効果的に監視することが可能だ。

また、複数の作業員のバイタルデータを統合した管理画面一元表示により、管理者が全体状況を効率的に把握できる包括的なモニタリング体制を構築している。

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)

月額20,000円(税込)から導入可能な料金体系で、建設現場の予算に配慮したコスト設計を実現。

ユーザーの労働環境やご予算、ニーズに合わせて計測タイプを柔軟に選択でき、作業員が多く広範囲での作業が必要な状況でも全員の状況を簡単に把握できる。

さらに専門スタッフによる導入支援により、現場に最適化された安全管理体制の構築をサポートしている。

ポーラ化成工業が開発した「カオカラ」は、2024年3月より受注を開始した革新的な暑熱対策AIカメラシステムだ。

化粧品業界で培った顔解析技術を安全管理分野に応用し、撮影ボタンをタップして顔をかざすだけで、熱中症リスクを4段階表示する画期的なソリューションとして注目を集めている。

(画像元:カオカラWEBサイトより)

(画像元:カオカラWEBサイトより)

世界最先端の顔解析AI技術

(画像元:カオカラWEBサイトより)

(画像元:カオカラWEBサイトより)

NETIS(KT-240046-A)を取得し、数千枚の顔パターンを学習し、当日の環境で個人危険度を4段階表示する。「判定精度」「個別対応」「運用負荷」「コスト負荷」の4大課題を解消している点が評価されている。

付属のスタンド(卓上用)やタブレットホルダーを使用して端末を設置するだけで、手間をかけることなく利用開始が可能。建設業・製造業はもちろん、学校や介護施設などへの導入も期待されている。

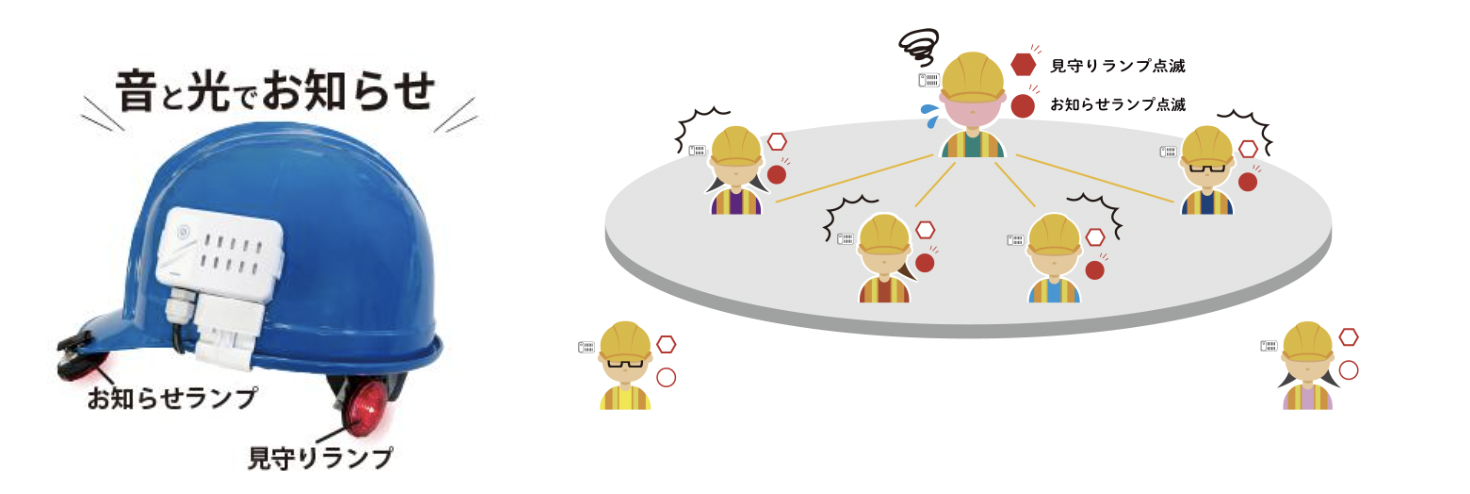

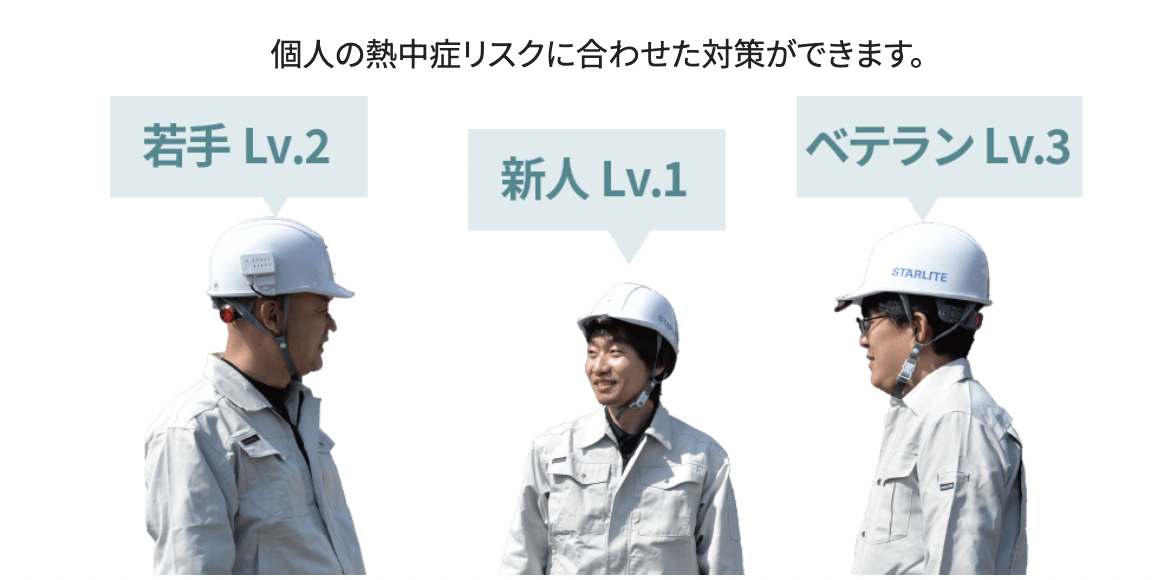

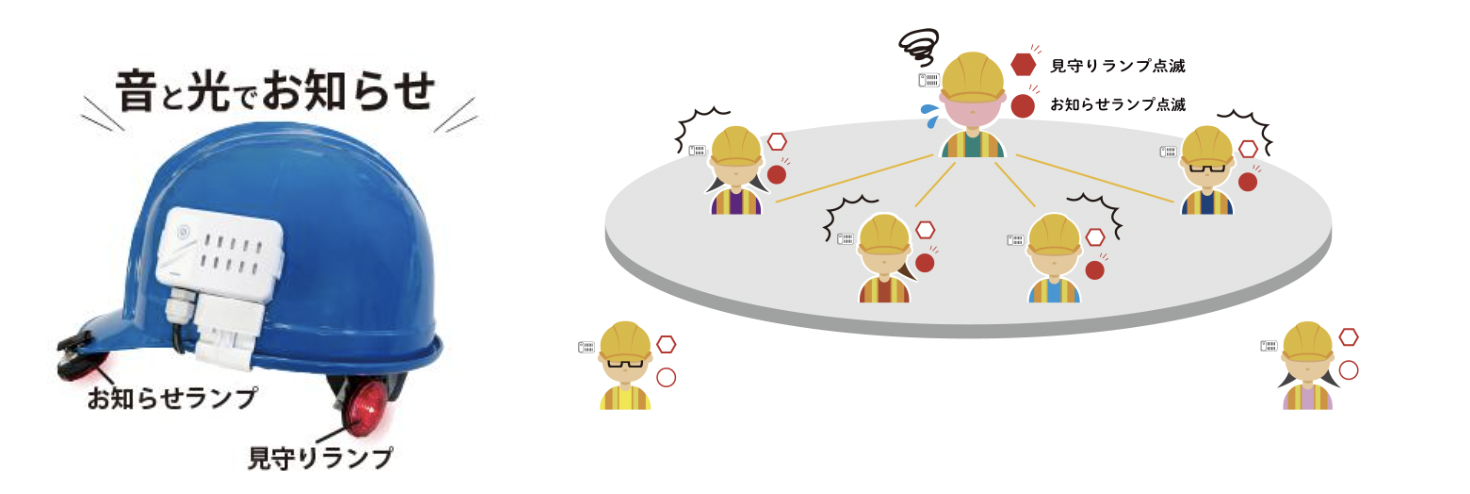

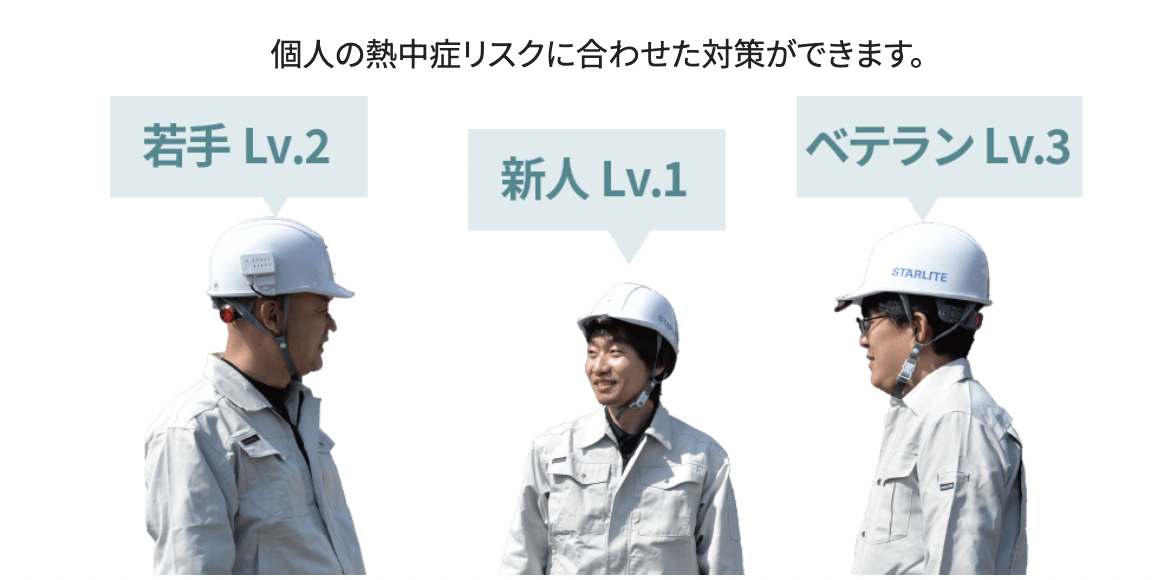

スターライト工業株式会社が開発した「Me-mamo」は、シリーズ累計利用台数3,000台を突破したヘルメット装着型の熱中症対策デバイスである。

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)

最大の特徴は、環境情報だけでなく生体情報も含めた独自の「カラダ暑さ指標」により、個人ごとの熱中症リスクを4段階で評価できることだ。

さらに、NETIS登録商品(新技術登録番号:KK-200012-VE)として国土交通省に認定されており、公共工事などでも安心して利用できる。

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)

熱中症リスクが高まると、装着者本人の見守りランプとお知らせランプが作動し、さらに通信範囲内すべてのお知らせランプにもアラートするため、チーム全体での安全管理を実現している。

株式会社Momoが開発した「バイタル Palette」は、通信機能付きスマートウォッチと集約管理システムで熱中症対策を可能にするバイタルデータ一元管理システムである。

2023年の統計開始以降最も高い気温を記録する中、建設業が熱中症による死傷者の約5割を占める現状を受けて開発された。

(画像元:バイタル Palette WEBサイトより)

(画像元:バイタル Palette WEBサイトより)

料金体系は10名まで月額クラウド料金22,000円(税込)から提供。開発から物流まで内製化することで業界最安価格を実現。

大手企業との豊富な取引実績を持ち、KDDI、JR東日本・西日本、NTT東日本・西日本、ENEOS、パナソニック、大成建設、奥村組、西松建設など、多様な業界・機関で導入されている。

ミツフジが開発した「hamon band S」は、学校法人産業医科大学および前田建設工業株式会社との共同研究により開発された、世界初の深部体温上昇・下降変化推定アルゴリズムを搭載したリストバンド型ウェアラブルデバイスである。

医療機器メーカーであるミツフジが、学校法人産業医科大学と3年にわたり実際に猛暑環境下でデータ取得を行い、従来困難とされていた深部体温(脳や臓器など体の内部の温度)の変化を脈波のみで推定する技術開発に成功。

猛暑環境下で働く現場のニーズに特化し、シンプルさを重視した機能を厳選している。

(画像元:hamon band S WEBサイトより)

(画像元:hamon band S WEBサイトより)

ログ分析サービスでは、熱中症を発症した際、装着されていたデバイスをミツフジに送付すると、24時間分のデータを遡って分析が可能だ。

ミツフジが開発した「hamon®」は、独自の銀メッキ導電性繊維「AGposs®」を使用した着衣型ウェアラブルデバイスで、「着る」という日常行動の中に生体情報マネジメントを組み込むIoTソリューションである。

建設現場をはじめとする作業環境での熱中症対策から、幅広い健康管理まで対応する包括的なシステムとして注目されている。

hamon®により作業者の健康状態、ストレス、眠気等の情報を監督者がモニタリングし、適時に暑熱対策、休憩、交代等の対策を行うことで作業現場での事故を防止することができる。

(画像元:hamon® WEBサイトより)

(画像元:hamon® WEBサイトより)

心拍などの生体情報をもとに、様々な人間の「これから」を可視化し、「生体情報マネジメント」により安心・安全な職場を提供。

さらに、国際宇宙ステーションにおける宇宙飛行士の下着素材としてAGposs®が採用されるなど、高い技術力が評価されている。

現在は働く現場からスポーツ・医療・介護・福祉へと活用の場を拡大し、世界唯一の繊維からクラウドまでを提供するウェアラブルIoT企業として、マテリアルからデバイス開発、アプリ、クラウドまでのトータルソリューションを提供している。

2025年6月1日から施行された労働安全衛生規則改正により、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるなど、法的な義務化が進む中で、ウェアラブルデバイスの活用は建設現場における必須の安全対策となっている。

本記事で紹介したデバイスなどから適切なデバイスを選択し、従業員や利用者への周知を徹底することで、危険な暑さの中でも安全を維持しながら業務や活動を継続することが可能になる。

導入時は現場環境、予算、管理体制を総合的に検討し、短期トライアルなどを活用して実際の運用性を確認することが重要である。

熱中症は正しい知識と適切な対策があれば十分に予防できる疾患だ。ウェアラブルデバイスという革新的な技術を活用し、建設現場で働く全ての作業員の安全と健康を守る取り組みを進めていくことが、業界全体の発展にもつながるであろう。

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により事業者に対して熱中症対策が「罰則付き」で義務化され、建設業界における熱中症対策は喫緊の課題となっている。

熱中症による労働災害発生件数は、休業4日以上の死傷者が毎年数百名となり、死者数も数十人が発生している。特に建設業界では、炎天下での長時間作業や重装備での作業が避けられないため、従来の対策だけでは限界がある状況だ。

そこで注目を集めているのが、IoT技術を活用したウェアラブルデバイスである。

本記事では、建設現場での熱中症対策に有効なウェアラブルデバイスの基礎知識から具体的なおすすめ商品まで、実践的な情報を詳しく解説する。

そもそもウェアラブルデバイスとは?

ウェアラブルデバイス(wearable device)は、直訳すると「身に付けられる機器」の意味で、手首や頭など、身体に直接装着して使用する小型のコンピューター端末のことを指す。

(画像元:https://www.nttpc.co.jp/column/より)

(画像元:https://www.nttpc.co.jp/column/より)建設現場において、従来の熱中症対策は作業員の自覚症状や管理者の巡視に依存していたが、ウェアラブルデバイスの導入により客観的かつリアルタイムな健康状態の把握が可能となっている。

ウェアラブル端末に搭載されたセンサーデバイスが、身体の生体情報を計測し、取得したデータはスマホ経由でクラウドに送信されて分析される。

熱中症対策における主な計測項目は心拍数(脈拍)、体温、周囲の温度・湿度、加速度、発汗量などである。

ウェアラブルデバイスの種類は何がある?

建設現場で活用されるウェアラブルデバイスは、装着箇所により以下の4つのタイプに分類される。

腕時計・リストバンド型

最も一般的なタイプで、従来の腕時計のように手首に装着する。心拍数や睡眠時間の計測など健康管理に役立つ機能を持つデバイスが多く、現在主流となっている。

建設現場でも作業の邪魔になりにくく、防水・防塵性能を備えた製品が多数ラインナップされている。

ヘルメット・頭部装着型

建設現場で必須のヘルメットに装着するタイプで、頭部で脈拍や肌温度、気温や湿度などの環境情報を計測し、現場でいつもかぶるヘルメットに取りつけるので、つけ忘れを防止できる特長がある。

衣服装着型

作業服や下着に組み込まれたセンサーにより、より正確な体温測定が可能なタイプである。

AIカメラ型

従来の装着型とは異なり、作業員が定期的にカメラに顔をかざすことで体調変化を判定するタイプで、複数の作業員を効率的に管理できる特長がある。

熱中症対策における効果とメリットは?

熱中症は自覚症状が出にくく、出た時には多くが手遅れであること、また自覚症状があっても納期に間に合わない、代わりがいないなどの理由から言い出しにくい、休みにくいという現状がある。

しかし、ウェアラブルデバイスの導入により、これらの課題を解決できる。

ウェアラブルデバイスの主なメリットとして、早期警告による重大事故の回避、データの可視化による科学的な安全管理、作業員の意識向上による職場環境の改善、管理者による遠隔での健康状態把握などが挙げられる。

位置情報の取得により、大人数が同時に現場作業にあたる場合や、作業エリアの範囲が広い場合でも、従業員全員の位置を瞬時に、リアルタイムで把握することができる。

ウェアラブルデバイスのおすすめメーカー(商品)

1. 熱中対策ウォッチ カナリアPlus(Biodata Bank)

Biodata Bank株式会社が開発した「カナリアPlus」は、シリーズ累計100万台導入の実績を持つ熱中症対策ウェアラブルデバイスの決定版である。

2025年新モデルとして登場し、体調異変を検知してアラーム・LED・バイブで即警告する革新的な機能を搭載している。

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)独自技術「熱ごもりセンサー®︎」 身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー®︎」を搭載し、特許第6755034号を取得している。

この国際特許取得済み技術により、暑熱リスクの上昇を自動検知し、異常時には音・光・振動で即時通知を実現。

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)

(画像元:カナリアPlusWEBサイトより)さらに、防塵・防水性能は、IP67を実現し、耐熱性能は~80℃まで対応。過酷な建設現場での使用を想定した設計となっている。また、充電・通信設定不要のシンプル設計により、現場導入後の運用負担を最小化している。

《 ポイント 》

- バッテリー寿命大幅延長:従来モデルから5か月の使い切り型に延長

- 新・振動機能追加:「音」「光」に加えて「振動」機能を新搭載

- 暑熱リスク通知強化:アラート機能を一段と強化

- 洗浄可能設計:速乾性のあるシリコン製バンド素材に変更

- 正常動作表示:緑ランプが15秒に1回点滅(旧モデル:30秒に1回)

2. Work Mate(株式会社ユビテック)

ユビテックが開発したWork Mateは、2025年6月施行の改正労働安全衛生規則による熱中症対策義務化に完全対応した革新的なスマートウォッチ型デバイスだ。

Work Mateの最大の特徴は、作業者個人にあわせた熱中症予兆検知機能である。

スマートウォッチから取得したパルスと加速度のデータをリアルタイムで分析し、動作に対してパルスが平常時より低い状態が一定時間継続した場合に「注意力低下状態」と判定。本人と管理者へアラートを発報し、注意喚起や行動変容を促す先進的なシステムを搭載している。

(画像元:Work MateWEBサイトより)

(画像元:Work MateWEBサイトより)さらにWork Mateは、「熱負荷アラート」発報後もバイタル状況が回復しない場合や、短時間の作業でも熱中症発症リスクのあるWBGT値で作業継続している場合など、警戒が必要なタイミングで「熱負荷 警戒アラート」を発報する高度な警告システムも搭載している。

《 ポイント 》

- 転倒・転落検知:作業者の転倒・転落を自動検知し、電話・メール・SNS等で管理者へ即座にアラート通知

- SOS発信機能:スマートウォッチ上での所定操作により、緊急時に作業者から管理者へのSOS発信が可能

- 位置情報システム: 屋内外での正確な位置測位により、緊急時に現場へ迅速に駆けつけることが可能

- 多様なメッセージ機能:SOS以外にもあらかじめ設定した4個のメッセージ発信に対応

- 防爆環境対応: Zone1対応の防爆仕様により、化学プラントや石油精製施設等での安全使用が可能

- 労災防止機能:労災事故の早期発見や未然防止に特化したモニタリングシステム

- NETIS登録製品:公共工事での活用実績と信頼性を確保

3.みまもりがじゅ丸®( NTTPCコミュニケーションズ)

NTTPCが提供する「みまもりがじゅ丸®」は、2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により事業者に義務付けられた熱中症対策に完全対応した先進的なリストバンド型ウェアラブルデバイスだ。

建設業、製造業、運輸業での現場作業員の安心・安全を見守るための包括的なソリューションとして、国土交通省推奨のウェアラブルIoT技術を活用している。

みまもりがじゅ丸®は、作業員の体調変化を管理画面に一覧表示し、熱中症の恐れや身体的な高負荷を察知すると管理者にアラートでお知らせする機能を搭載。

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)装着者の脈拍情報から熱ストレスや作業強度(身体への負担)を科学的に算出し、客観的な指標による健康管理を実現。

GPS機能により現場作業員1人ひとりの位置をリアルタイムに把握することで、巡視だけでは目が届かない現場での体調変化を効果的に監視することが可能だ。

また、複数の作業員のバイタルデータを統合した管理画面一元表示により、管理者が全体状況を効率的に把握できる包括的なモニタリング体制を構築している。

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)

(画像元:みまもりがじゅ丸®WEBサイトより)月額20,000円(税込)から導入可能な料金体系で、建設現場の予算に配慮したコスト設計を実現。

ユーザーの労働環境やご予算、ニーズに合わせて計測タイプを柔軟に選択でき、作業員が多く広範囲での作業が必要な状況でも全員の状況を簡単に把握できる。

さらに専門スタッフによる導入支援により、現場に最適化された安全管理体制の構築をサポートしている。

《 ポイント 》

- 自動転倒検知: 作業者が転倒して動けなくなったことをデバイスが自動感知し、管理者に即座に通知

- 手動SOS機能:体調が悪く動けなくなったフィールドワーカーが自らSOSボタンを押すことで緊急事態を知らせる

- 迅速救援体制:管理者がすぐに異常を察知できるため、救援や支援を迅速に実施可能

- ゼロ設定運用:カメラや操作画面はなく、複雑な操作も不要で運転中などにも負担なく使用可能

- オフライン対応:スマートフォンが使用できない現場や電波の届かない環境でも安定動作

- 既存システム連携:環境温度センサーや勤怠管理システムとの連携により、既存インフラを活用した効率的な運用が可能

4. カオカラ(ポーラ化成工業)

ポーラ化成工業が開発した「カオカラ」は、2024年3月より受注を開始した革新的な暑熱対策AIカメラシステムだ。

化粧品業界で培った顔解析技術を安全管理分野に応用し、撮影ボタンをタップして顔をかざすだけで、熱中症リスクを4段階表示する画期的なソリューションとして注目を集めている。

(画像元:カオカラWEBサイトより)

(画像元:カオカラWEBサイトより)世界最先端の顔解析AI技術

- 多面的状態推定: 顔解析AIにより身体の状態(表情/目の隈/顔の紅潮/発汗)を総合的に推定

- 環境連動判定:端末設置された現場の外環境情報(暑さ指数=WBGT)と個人の生体情報を組み合わせて高精度な4段階判定を実現

- 大規模学習データ: 数千枚の顔パターンを学習し、当日の環境条件下での個人危険度を精密に算出

(画像元:カオカラWEBサイトより)

(画像元:カオカラWEBサイトより)NETIS(KT-240046-A)を取得し、数千枚の顔パターンを学習し、当日の環境で個人危険度を4段階表示する。「判定精度」「個別対応」「運用負荷」「コスト負荷」の4大課題を解消している点が評価されている。

付属のスタンド(卓上用)やタブレットホルダーを使用して端末を設置するだけで、手間をかけることなく利用開始が可能。建設業・製造業はもちろん、学校や介護施設などへの導入も期待されている。

《 ポイント 》

- 一元情報集約:取得情報は統合データベースに一元集約され、いつでもどこでも管理画面でチェック可能

- 履歴分析機能:作業員ごとのリスク判定データを蓄積し、過去の履歴から傾向分析を実施

- アラート通知:赤色・オレンジ色の警戒結果が出た場合、職長など設定メンバーにメールで即座にお知らせ

- 判定精度向上:約40万件の分析データを追加することで、継続的な判定精度の向上を実現

5. Me-mamo(スターライト工業株式会社)

スターライト工業株式会社が開発した「Me-mamo」は、シリーズ累計利用台数3,000台を突破したヘルメット装着型の熱中症対策デバイスである。

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)最大の特徴は、環境情報だけでなく生体情報も含めた独自の「カラダ暑さ指標」により、個人ごとの熱中症リスクを4段階で評価できることだ。

さらに、NETIS登録商品(新技術登録番号:KK-200012-VE)として国土交通省に認定されており、公共工事などでも安心して利用できる。

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)

(画像元:Me-mamoWEBサイトより)熱中症リスクが高まると、装着者本人の見守りランプとお知らせランプが作動し、さらに通信範囲内すべてのお知らせランプにもアラートするため、チーム全体での安全管理を実現している。

《 ポイント 》

- WBGT近似値・ひたい温度・休憩の取り方を数値化した「カラダ暑さ指標」による熱中症リスク計算

- 個人の熱中症リスクに合わせた4段階のアラート設定が可能

- 音と光でアラートし、Bluetooth通信により仲間同士での見守りが可能

- インターネットやスマートフォン不要でオフライン環境でも使用可能

- ヘルメット装着型で軽量設計のため作業の邪魔にならない

- 2ステップで簡単設定、導入当日から活用可能

6. バイタル Palette(株式会社Momo)

株式会社Momoが開発した「バイタル Palette」は、通信機能付きスマートウォッチと集約管理システムで熱中症対策を可能にするバイタルデータ一元管理システムである。

2023年の統計開始以降最も高い気温を記録する中、建設業が熱中症による死傷者の約5割を占める現状を受けて開発された。

(画像元:バイタル Palette WEBサイトより)

(画像元:バイタル Palette WEBサイトより)料金体系は10名まで月額クラウド料金22,000円(税込)から提供。開発から物流まで内製化することで業界最安価格を実現。

大手企業との豊富な取引実績を持ち、KDDI、JR東日本・西日本、NTT東日本・西日本、ENEOS、パナソニック、大成建設、奥村組、西松建設など、多様な業界・機関で導入されている。

《 ポイント 》

- 24時間多面的健康管理:心拍数、血中酸素、血圧、血糖値、体温を測定し、デバイス側で7日間保存、アプリにデータを同期して確認可能

- クラウド管理システム:各作業員のデータをグラフ・数値(熱中症リスク最新・平均・最高・最低)で表示し、遠隔での一括安全管理を実現

- 環境連携機能: オプションで熱中症指数(WBGT値)を同じく無線通信を介してウェブシステムに送信し、リアルタイム表示が可能

- コンパクト設計: 95(Φ) x 37(D)mmの寸法で、重量は約180gと携帯に便利

- 高精度計測:温度は0.1℃単位、湿度は1%単位での表示が可能

- API連携:既存の基幹システムやツールとの連携も可能(別途料金が生じる可能性あり)

7. hamon band S(ミツフジ株式会社)

ミツフジが開発した「hamon band S」は、学校法人産業医科大学および前田建設工業株式会社との共同研究により開発された、世界初の深部体温上昇・下降変化推定アルゴリズムを搭載したリストバンド型ウェアラブルデバイスである。

(画像元:hamon band S WEBサイトより)

医療機器メーカーであるミツフジが、学校法人産業医科大学と3年にわたり実際に猛暑環境下でデータ取得を行い、従来困難とされていた深部体温(脳や臓器など体の内部の温度)の変化を脈波のみで推定する技術開発に成功。

猛暑環境下で働く現場のニーズに特化し、シンプルさを重視した機能を厳選している。

(画像元:hamon band S WEBサイトより)

(画像元:hamon band S WEBサイトより)ログ分析サービスでは、熱中症を発症した際、装着されていたデバイスをミツフジに送付すると、24時間分のデータを遡って分析が可能だ。

《 ポイント 》

- 世界初の特許技術:深部体温上昇変化推定アルゴリズム:特許第7175473号取得済み/深部体温下降変化推定アルゴリズム:特許出願中/脈波のみで深部体温の上昇と下降を推定・可視化する世界初の技術

- シンプル操作:通信不要で手首に巻くだけで操作可能

- 3段階リスク表示: 正常時(緑)、リスク中(黄)、リスク高(赤)をLEDで表示

- 多重アラート:音・光・バイブレーションで猛暑リスクを事前にお知らせ

- 軽量コンパクト: 本体重量約25g、本体寸法48×25.5×15.13mm

- 長時間稼働:連続稼働時間約24時間、充電時間1.5~2時間

- 高い耐久性:防水・防塵性能IP67、動作環境-10~50℃

8. hamon®(ミツフジ株式会社)

ミツフジが開発した「hamon®」は、独自の銀メッキ導電性繊維「AGposs®」を使用した着衣型ウェアラブルデバイスで、「着る」という日常行動の中に生体情報マネジメントを組み込むIoTソリューションである。

(画像元:hamon® WEBサイトより)

建設現場をはじめとする作業環境での熱中症対策から、幅広い健康管理まで対応する包括的なシステムとして注目されている。

hamon®により作業者の健康状態、ストレス、眠気等の情報を監督者がモニタリングし、適時に暑熱対策、休憩、交代等の対策を行うことで作業現場での事故を防止することができる。

(画像元:hamon® WEBサイトより)

(画像元:hamon® WEBサイトより)心拍などの生体情報をもとに、様々な人間の「これから」を可視化し、「生体情報マネジメント」により安心・安全な職場を提供。

さらに、国際宇宙ステーションにおける宇宙飛行士の下着素材としてAGposs®が採用されるなど、高い技術力が評価されている。

現在は働く現場からスポーツ・医療・介護・福祉へと活用の場を拡大し、世界唯一の繊維からクラウドまでを提供するウェアラブルIoT企業として、マテリアルからデバイス開発、アプリ、クラウドまでのトータルソリューションを提供している。

《 ポイント 》

- 優れた耐久性:100回擦っても200回洗濯しても性能が落ちない

- 高い導電性:従来の銀練り込み繊維やフィルム状の銀糸とは異なり、銀量が圧倒的に多いため導電性に優れる

- 多機能性:電磁波シールド、抗菌、防臭、保温、断熱、制電効果を併せ持つ

- ウェア:AGposs®を使用したスマートウェアで心電、心拍などの生体情報を収集

- トランスミッター:センサーやBluetoothを内蔵した着脱式デバイス

- アプリ・クラウド:取得したデータをスマートフォン経由でクラウドに転送し解析

まとめ

2025年6月1日から施行された労働安全衛生規則改正により、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるなど、法的な義務化が進む中で、ウェアラブルデバイスの活用は建設現場における必須の安全対策となっている。

本記事で紹介したデバイスなどから適切なデバイスを選択し、従業員や利用者への周知を徹底することで、危険な暑さの中でも安全を維持しながら業務や活動を継続することが可能になる。

導入時は現場環境、予算、管理体制を総合的に検討し、短期トライアルなどを活用して実際の運用性を確認することが重要である。

熱中症は正しい知識と適切な対策があれば十分に予防できる疾患だ。ウェアラブルデバイスという革新的な技術を活用し、建設現場で働く全ての作業員の安全と健康を守る取り組みを進めていくことが、業界全体の発展にもつながるであろう。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします

(画像元:

(画像元: