無人航空機(ドローン)の活用領域は急速に拡大しており、物流や点検、測量など様々な分野で利用されている。

特に注目されているのが「レベル4飛行」だ。

これは有人地帯における補助者なし目視外飛行のことで、ドローンの本格的な社会実装において重要なステップとなる。

国土交通省航空局は令和7年3月、「エリア単位でのレベル4飛行における留意事項等」を発表した。

本資料は、福島県と長崎県を特区として実施したケーススタディをもとに、エリア単位でのレベル4飛行を安全に行うための重要なポイントをまとめたものだ。

本記事では、この国交省ガイドラインの内容をわかりやすく解説していく。

レベル4飛行制度とは

これまでのレベル1(目視内飛行)、レベル2(目視外飛行・補助者あり)、レベル3(無人地帯での目視外飛行・補助者なし)よりも高度な飛行形態だ。

レベル4飛行では、人が存在する可能性がある地域で、操縦者の視界から外れた場所をドローンが飛行することになる。

そのため、安全性の確保が特に重要となってくる。

レベル4飛行の許可・承認申請に際しては、飛行経路の特定が必要となる。

国交省の資料によれば、飛行経路は以下の3種類を想定して申請することが可能だ。

線形は一般的なA地点からB地点への飛行を想定したもので、円形や多角形はエリア内を自由に飛行する場合に使用する。

飛行形態に応じて、適切な経路タイプを選択するとよい。

ただし、カテゴリーⅢ飛行(レベル3相当)においては、現時点では円形・多角形による申請を受け付けた実績はないため注意が必要だ。

レベル4飛行において最も重要なのが「リスク評価」である。

飛行の場所、使用機体、運航形態などに基づきリスクを把握し、飛行の各要素が求められる安全の水準を満たしているか判断することが求められる。

リスク評価手順は以下のように進められる。

リスク評価には、国際的な標準であるSORA(Specific Operational Risk Assessment)の考え方が取り入れられており、福島ロボットテストフィールド(RTF)のガイドラインの使用が推奨されている。

エリア単位での飛行経路で申請するに当たっては、線形での飛行経路に比べ、より広範囲にわたってリスク評価を実施する必要がある。

国交省の資料によれば、以下のような前提条件下でレベル4×エリア単位飛行が可能とされている。

また、エリア単位飛行におけるリスクと留意事項として、以下が挙げられている。

国交省は令和6年度に、航空局及び「連携"絆"特区」として指定された福島県と長崎県において、特区での実証などこれまでの運航・検討実績等を踏まえ、一定の前提条件下で検討・整理を実施した。

福島県では、イームズロボティクス社のE600-100(予定)を使用したモデルケースが検討された。

飛行エリアは福島県南相馬市北部で、以下のような安全確保措置が例示されている。

長崎県では、ACSL社のPF2-CAT3を使用したモデルケースが検討された。

飛行エリアは長崎県五島市玉之浦地区で、山間部が多いため電波強度の確認及び強度不足のエリアに対する安全確保措置が課題となっている。

特に注目すべき対策として。

福島県及び長崎県をモデルケースとしたケーススタディの知見をさらに発展させ、全国的なエリア単位でのレベル4飛行の普及拡大に向けて検討すべき事項も整理されている。

主な検討事項には以下が含まれる。

エリア単位でのレベル4飛行は、ドローンによる物流やインフラ点検などの本格的な社会実装に向けた重要なステップである。

国交省のガイドラインは、福島県と長崎県での実証実験を踏まえ、安全な運航のための具体的な留意事項を整理している。

リスク評価の適切な実施、飛行経路の正確な設定、地上・空中リスクへの対策、関係者との調整など、多岐にわたる準備が必要だが、これらを丁寧に進めることで、エリア単位でのレベル4飛行の実現に近づくことができる。

今後も実証実験を重ね、課題解決や安全確保措置の有効性検証を継続していくことで、ドローンの社会実装がさらに進展していくだろう。

特に注目されているのが「レベル4飛行」だ。

これは有人地帯における補助者なし目視外飛行のことで、ドローンの本格的な社会実装において重要なステップとなる。

国土交通省航空局は令和7年3月、「エリア単位でのレベル4飛行における留意事項等」を発表した。

本資料は、福島県と長崎県を特区として実施したケーススタディをもとに、エリア単位でのレベル4飛行を安全に行うための重要なポイントをまとめたものだ。

本記事では、この国交省ガイドラインの内容をわかりやすく解説していく。

レベル4飛行制度とは

レベル4飛行とは「有人地帯での目視外飛行」を意味する。

これまでのレベル1(目視内飛行)、レベル2(目視外飛行・補助者あり)、レベル3(無人地帯での目視外飛行・補助者なし)よりも高度な飛行形態だ。

レベル4飛行では、人が存在する可能性がある地域で、操縦者の視界から外れた場所をドローンが飛行することになる。

そのため、安全性の確保が特に重要となってくる。

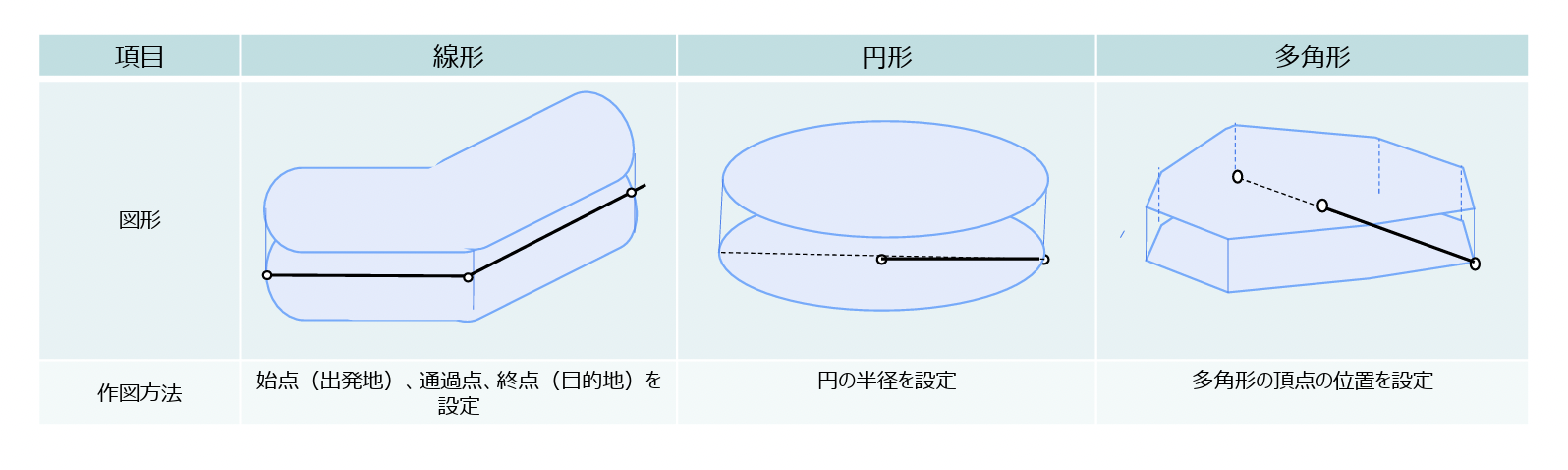

飛行経路の考え方

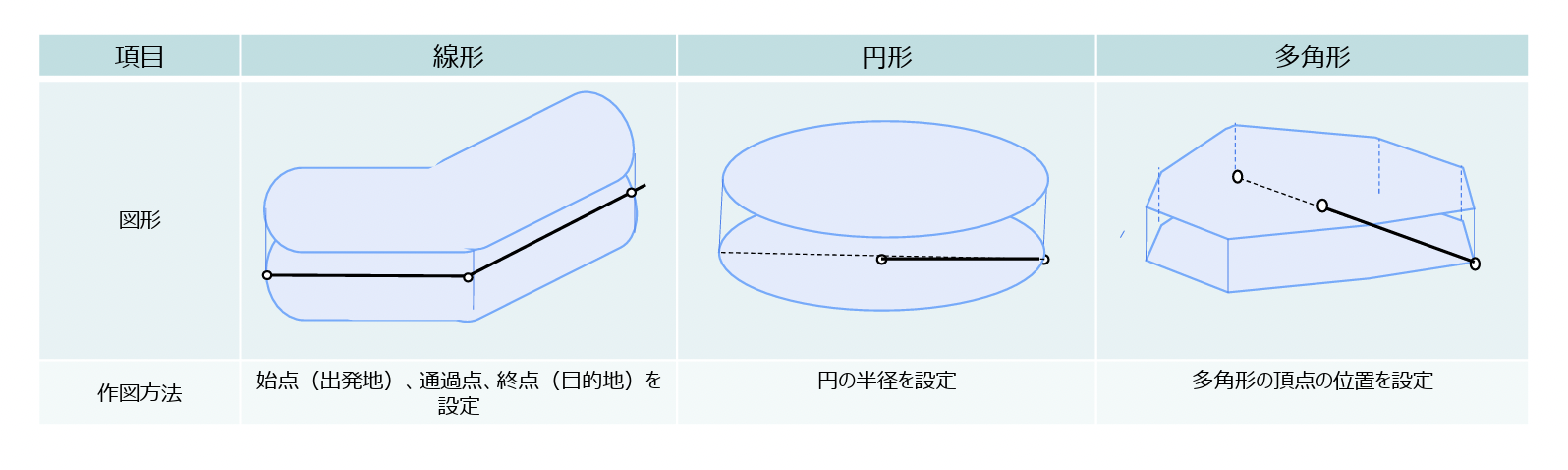

レベル4飛行の許可・承認申請に際しては、飛行経路の特定が必要となる。

国交省の資料によれば、飛行経路は以下の3種類を想定して申請することが可能だ。

- 線形 :始点(出発地)、通過点、終点(目的地)を設定

- 円形 :円の半径を設定

- 多角形 : 多角形の頂点の位置を設定

線形は一般的なA地点からB地点への飛行を想定したもので、円形や多角形はエリア内を自由に飛行する場合に使用する。

飛行形態に応じて、適切な経路タイプを選択するとよい。

ただし、カテゴリーⅢ飛行(レベル3相当)においては、現時点では円形・多角形による申請を受け付けた実績はないため注意が必要だ。

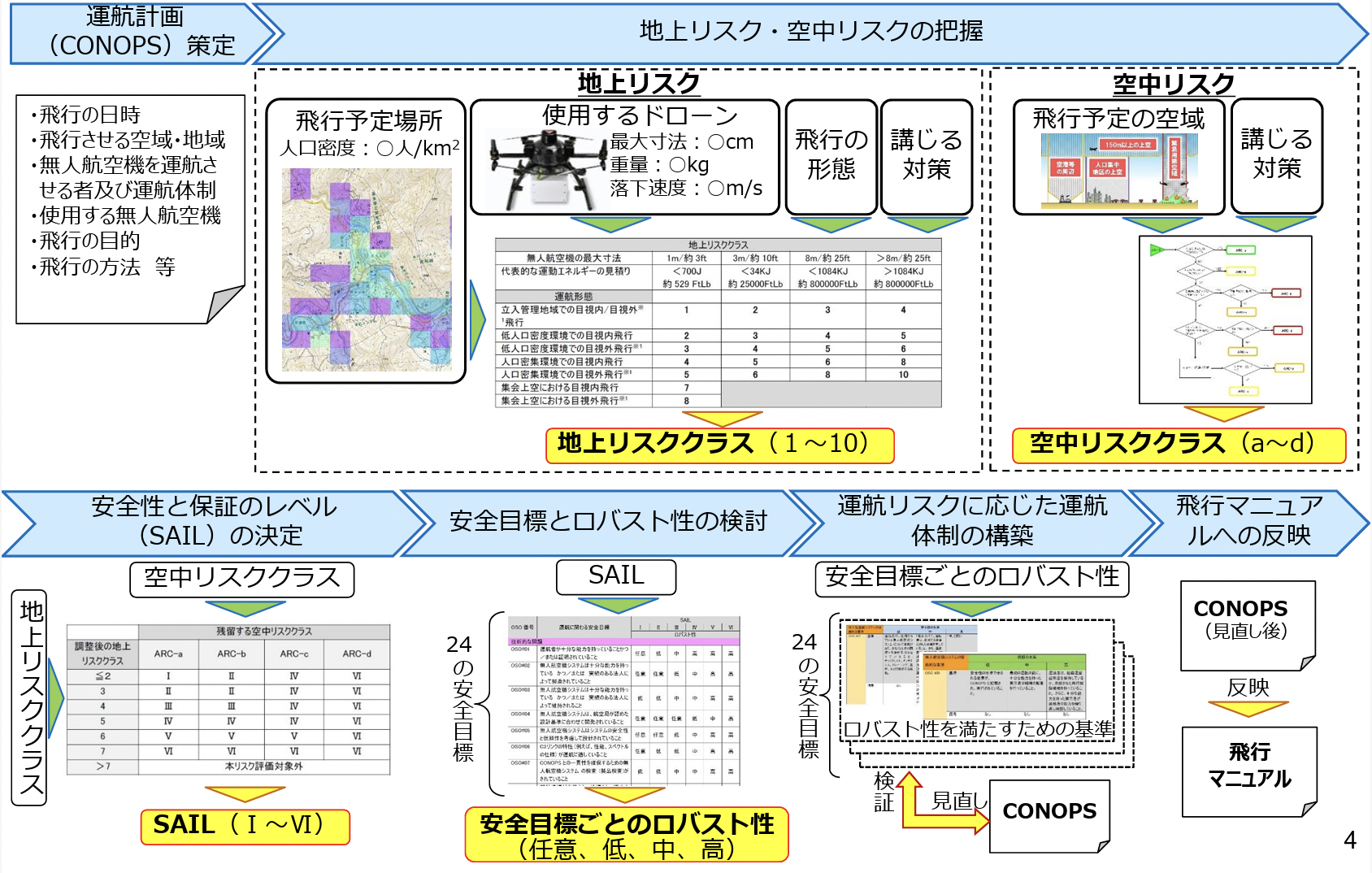

リスク評価の重要性

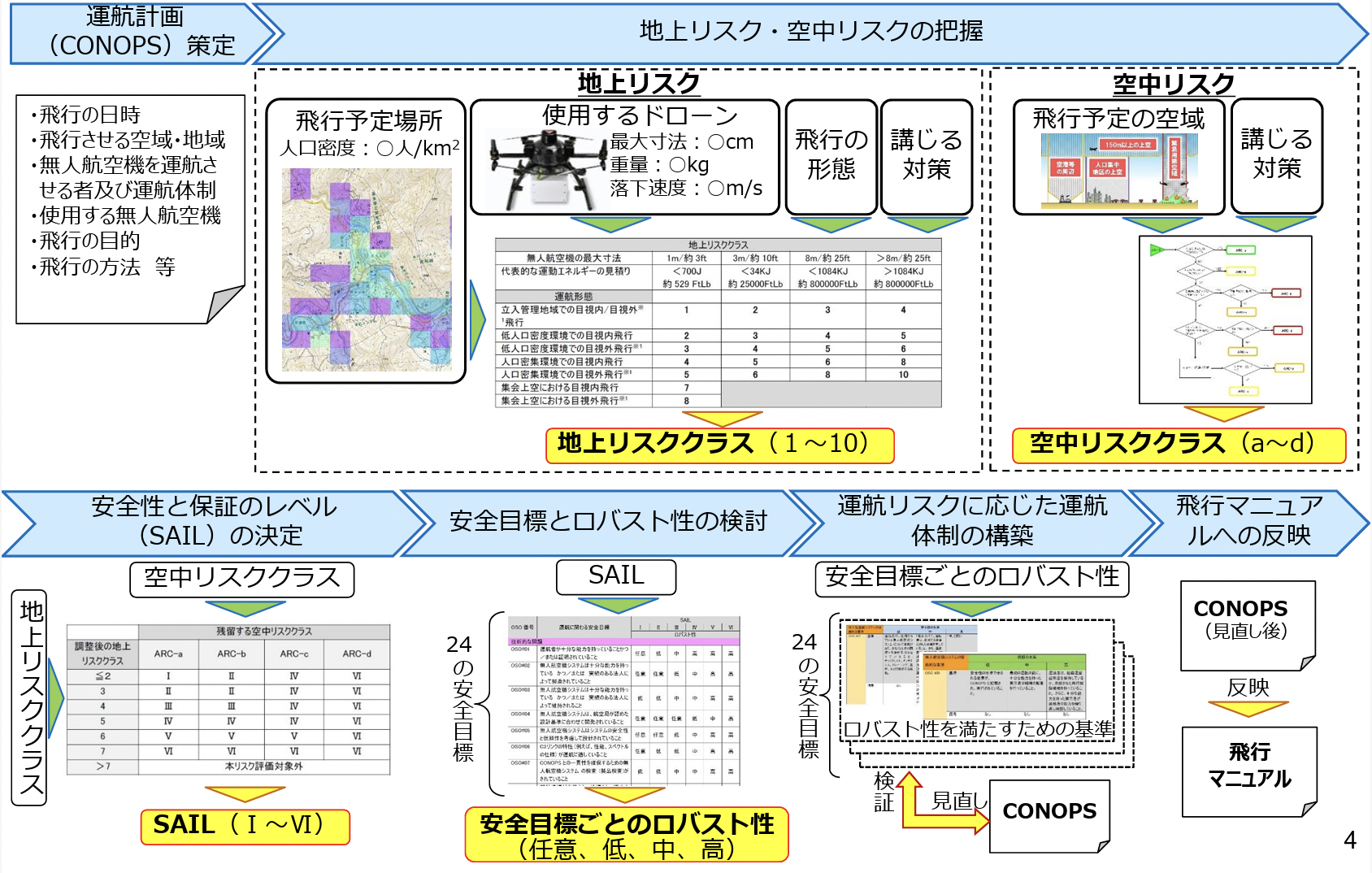

レベル4飛行において最も重要なのが「リスク評価」である。

飛行の場所、使用機体、運航形態などに基づきリスクを把握し、飛行の各要素が求められる安全の水準を満たしているか判断することが求められる。

リスク評価手順は以下のように進められる。

- 運航計画の策定 :飛行の日時、空域・地域、使用機体、運航者、運航体制などを決定

- 地上リスクと空中リスクの把握

・地上リスク:落下して地上の人に影響を及ぼすリスクを10段階で判定

・空中リスク:有人機と衝突するリスクを4段階で判定 - 安全性と保証のレベル(SAIL)の決定 :判定した地上及び空中リスククラスに応じて6段階で判定

- 安全目標と対策水準(ロバスト性)の決定 : 24項目の運航の安全目標について、決定したSAILに応じて求められる対策水準を4段階で判定

- 運航リスクに応じた運航体制の構築 :24項目の安全目標それぞれについての対策水準について、飛行の各要素が満たしているか検証

リスク評価には、国際的な標準であるSORA(Specific Operational Risk Assessment)の考え方が取り入れられており、福島ロボットテストフィールド(RTF)のガイドラインの使用が推奨されている。

エリア単位飛行の主なポイント

エリア単位での飛行経路で申請するに当たっては、線形での飛行経路に比べ、より広範囲にわたってリスク評価を実施する必要がある。

国交省の資料によれば、以下のような前提条件下でレベル4×エリア単位飛行が可能とされている。

- 飛行形態:事業者1社の操縦者1人において1機の機体を飛行させる場合(1:1のレベル4飛行)

- 飛行経路(エリア):右記機体の性能を踏まえたエリア単位での飛行

- 機体:第一種機体認証取得機体(ACSL社:PF2-CAT3、イームズロボティクス社:E600-100[予定])

また、エリア単位飛行におけるリスクと留意事項として、以下が挙げられている。

- 人との衝突 :飛行経路全域における人との衝突リスクを把握し、対策を講じる

- 有人機との衝突 :飛行経路全域における有人機との衝突リスクを把握し、対策を講じる

- 無人機との衝突: 飛行経路全域における無人機との衝突リスクを把握し、対策を講じる

- 周知または合意形成 :申請範囲内の鉄道・道路・住宅の所有者・関係企業等との調整が推奨

- 悪天候 :飛行経路全域における気象状況を把握し、対策を講じる

- 通信途絶: 飛行経路全域における通信環境を把握し、対策を講じる

福島県と長崎県のケーススタディ

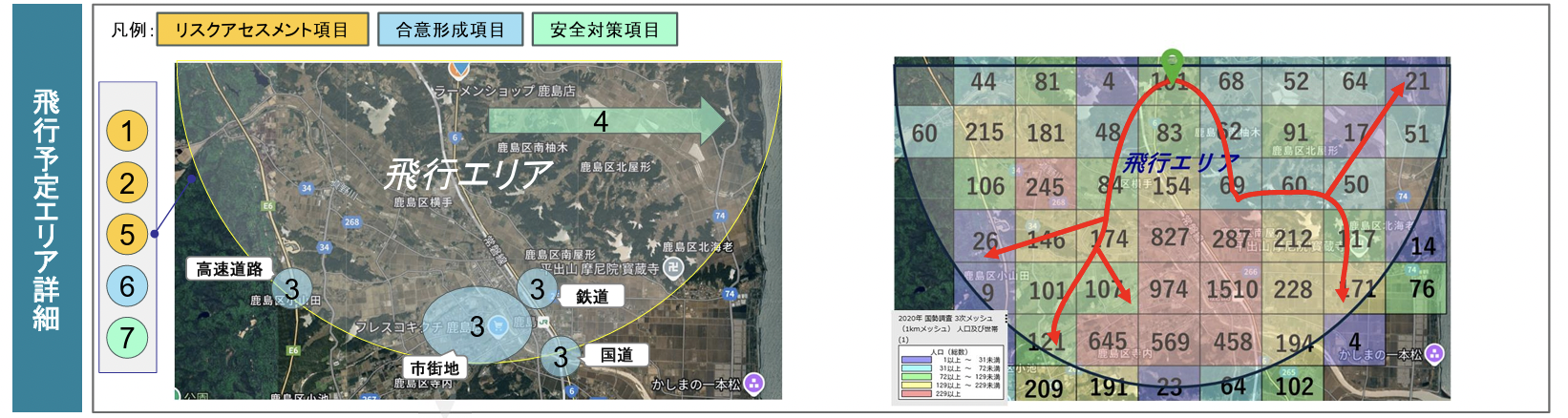

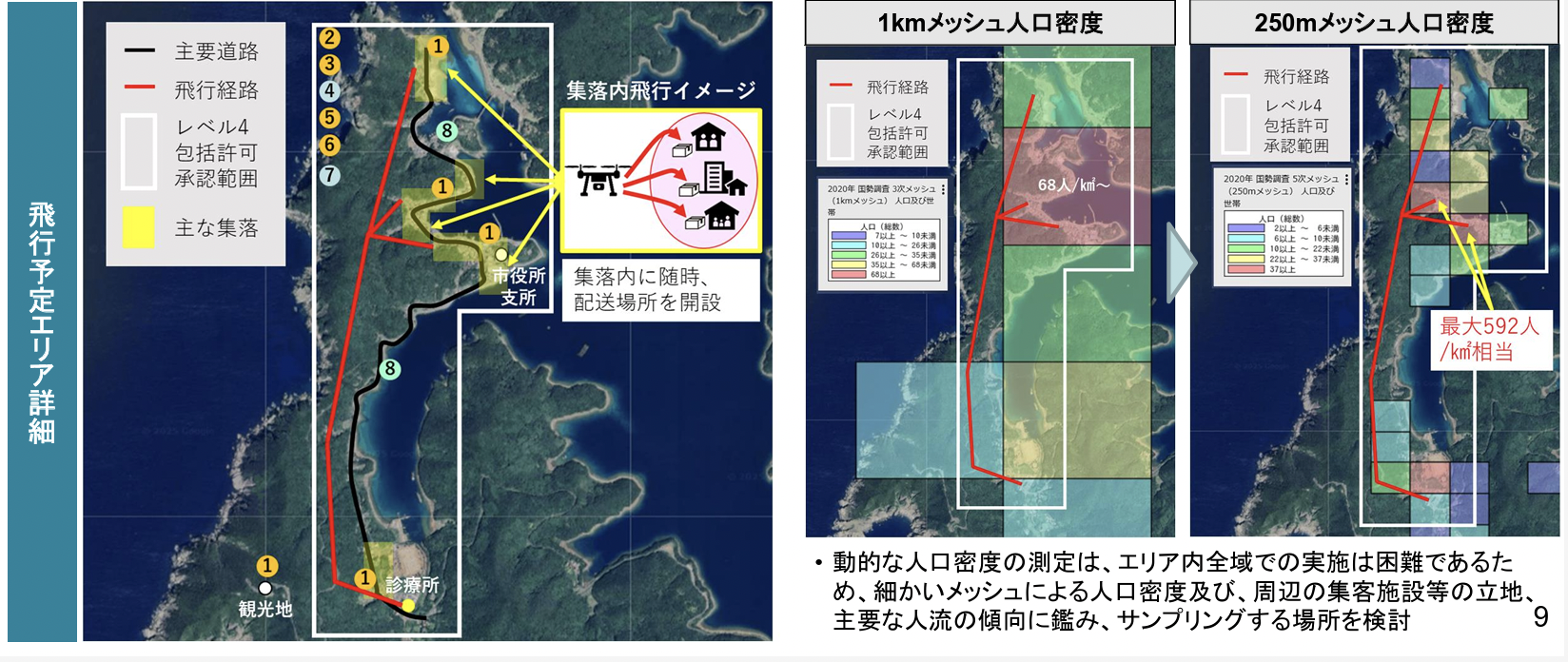

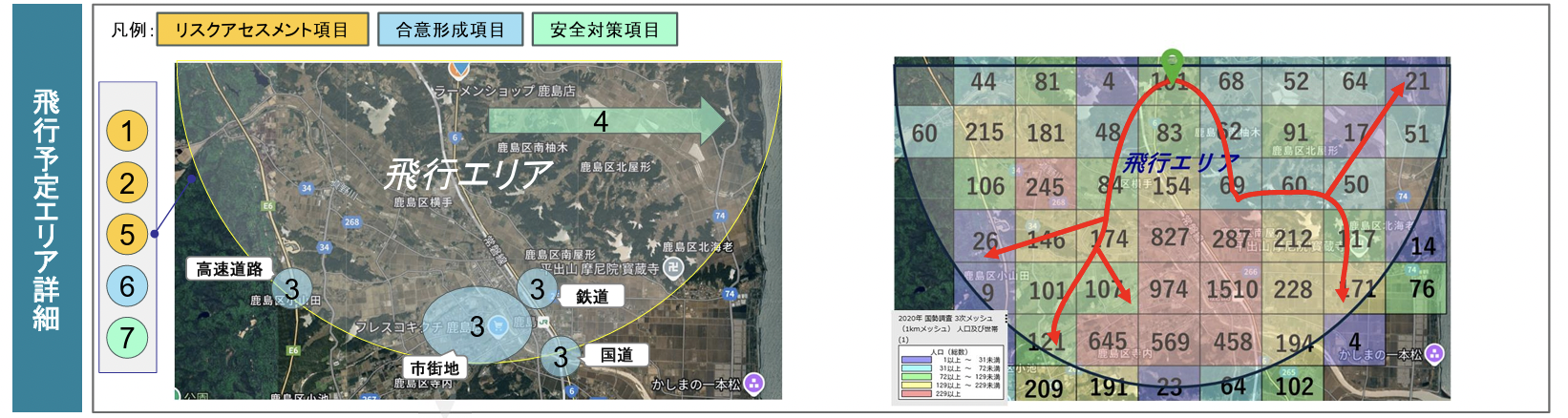

国交省は令和6年度に、航空局及び「連携"絆"特区」として指定された福島県と長崎県において、特区での実証などこれまでの運航・検討実績等を踏まえ、一定の前提条件下で検討・整理を実施した。

福島県のケーススタディ

福島県では、イームズロボティクス社のE600-100(予定)を使用したモデルケースが検討された。

飛行エリアは福島県南相馬市北部で、以下のような安全確保措置が例示されている。

- 国勢調査による人口密度や周辺の状況から判断してエリア内のメッシュが機体の使用条件における人口密度を超過することが明らかな場合は、該当メッシュを含むエリアを飛行経路から除外

- 広範囲の気象状況は気象情報提供サービスを活用

- 通信環境は通信キャリアが提供するサービスエリアマップをもとに把握

長崎県のケーススタディ

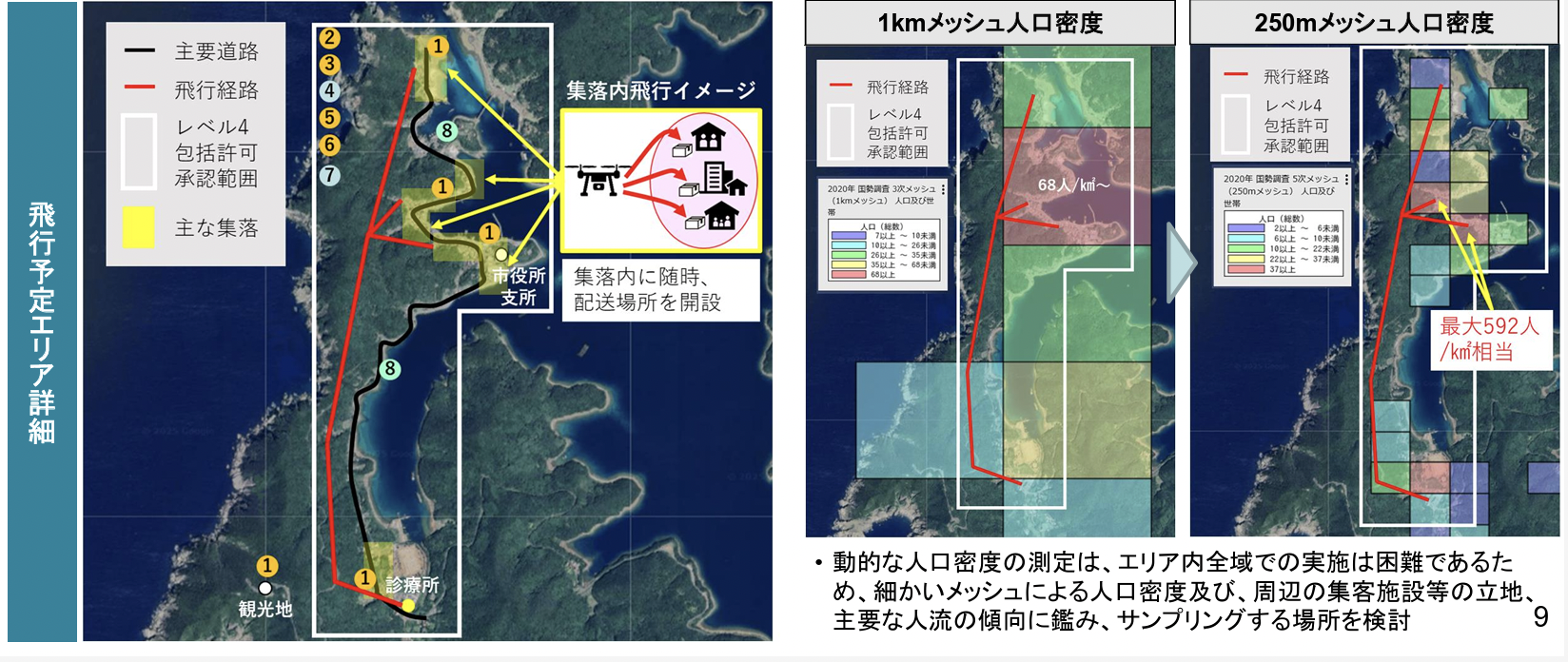

長崎県では、ACSL社のPF2-CAT3を使用したモデルケースが検討された。

飛行エリアは長崎県五島市玉之浦地区で、山間部が多いため電波強度の確認及び強度不足のエリアに対する安全確保措置が課題となっている。

特に注目すべき対策として。

- 有人航空機事業者へ飛行エリアの事前周知

- 上空電波強度シミュレーション結果の活用

- 電波強度が不足するエリアを飛行経路から除外

- 緊急着陸地点(ELS)の適切な配置

全国展開に向けた検討事項

福島県及び長崎県をモデルケースとしたケーススタディの知見をさらに発展させ、全国的なエリア単位でのレベル4飛行の普及拡大に向けて検討すべき事項も整理されている。

主な検討事項には以下が含まれる。

地上リスク(人との衝突)

- 交通量調査の結果の取扱い(有効期間、確認頻度等)

- 動的人口密度把握のための交通量調査に代わる評価方法の確立

- 移動車両内の人口把握・換算方法の明確化

- 把握すべき動的人口密度の範囲の明確化

空中リスク

- 有人航空機との連携方法の確立

- 他の無人航空機との衝突回避方法の確立

その他

- 関係者への周知または合意形成の方法・内容に関する事例共有

- リアルタイムでの気象状況把握方法の確立

- 通信環境の調査方法の確立

- 許可・承認の変更申請が必要な範囲の明確化

まとめ

エリア単位でのレベル4飛行は、ドローンによる物流やインフラ点検などの本格的な社会実装に向けた重要なステップである。

国交省のガイドラインは、福島県と長崎県での実証実験を踏まえ、安全な運航のための具体的な留意事項を整理している。

リスク評価の適切な実施、飛行経路の正確な設定、地上・空中リスクへの対策、関係者との調整など、多岐にわたる準備が必要だが、これらを丁寧に進めることで、エリア単位でのレベル4飛行の実現に近づくことができる。

今後も実証実験を重ね、課題解決や安全確保措置の有効性検証を継続していくことで、ドローンの社会実装がさらに進展していくだろう。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします