国土交通省は令和7年4月1日、「地域交通DX: MaaS2.0のプロジェクト」を新たに始動すると発表した。

MaaS(Mobility as a Service)とは、様々な交通手段をスマートフォンアプリなどでシームレスにつなぎ、検索・予約・決済までをワンストップで提供するサービスのことだ。

バスや電車、タクシーなどの異なる交通機関を一体的に利用できるようにすることで、移動をより便利で快適なものにする概念である。

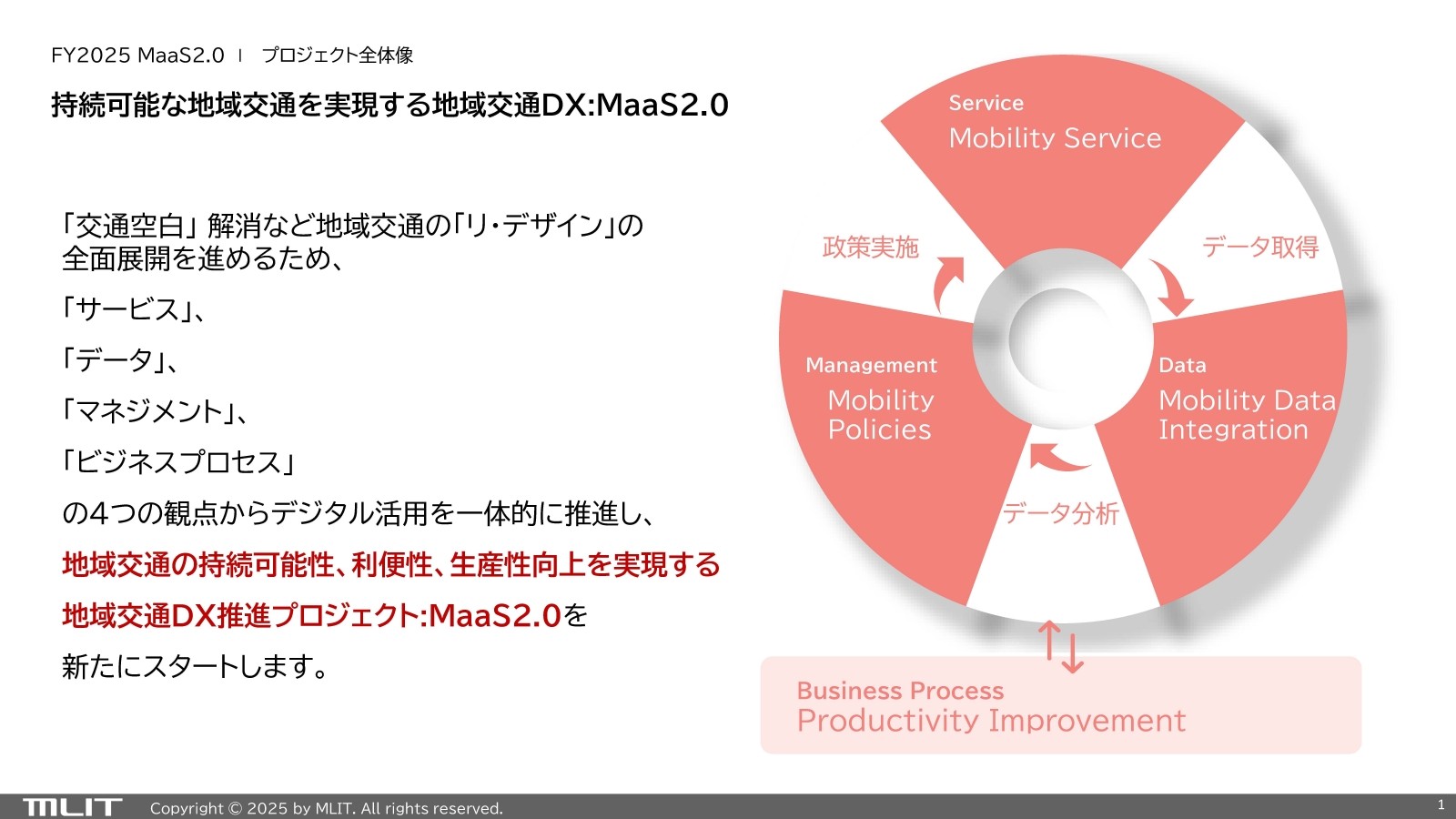

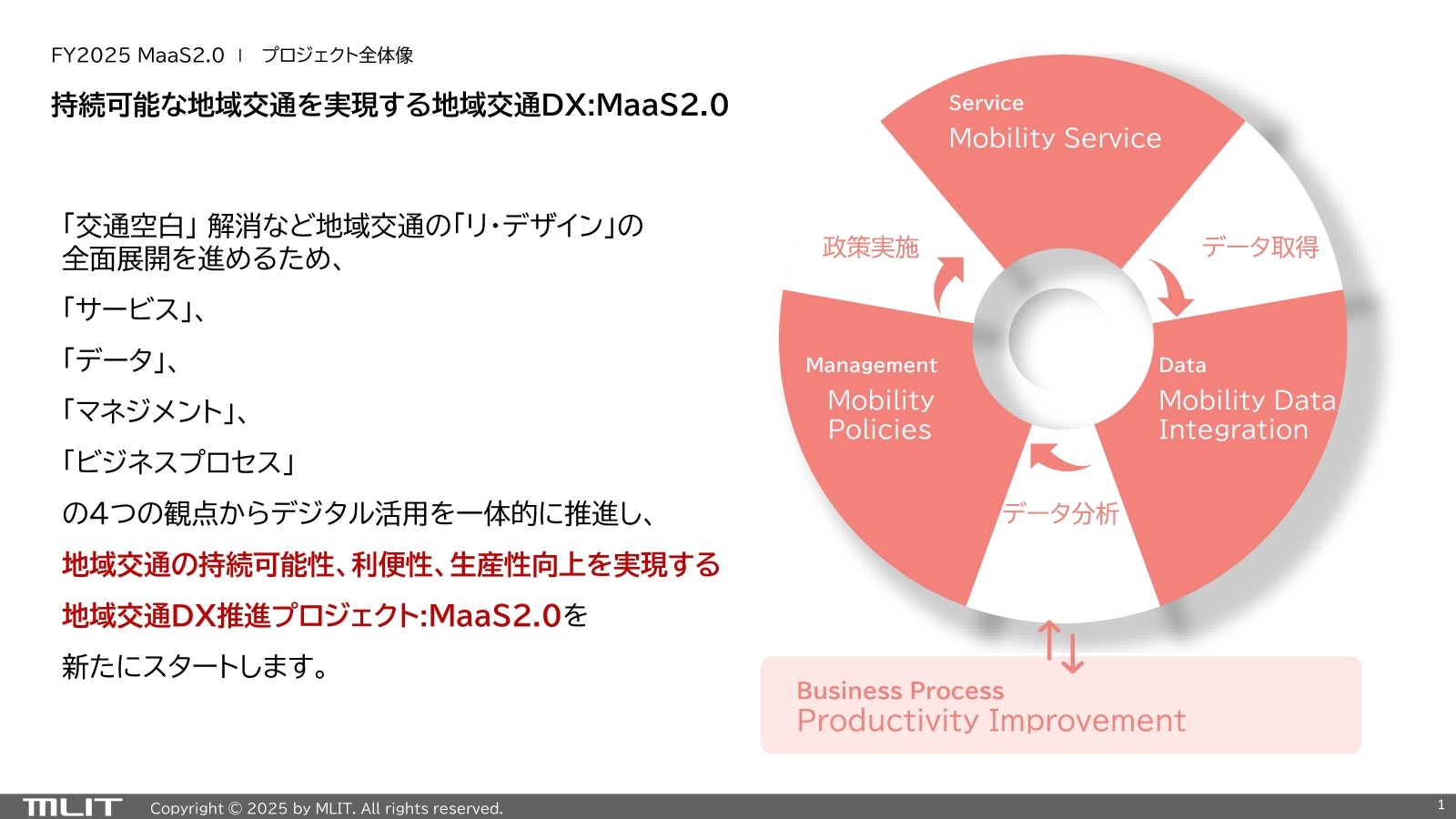

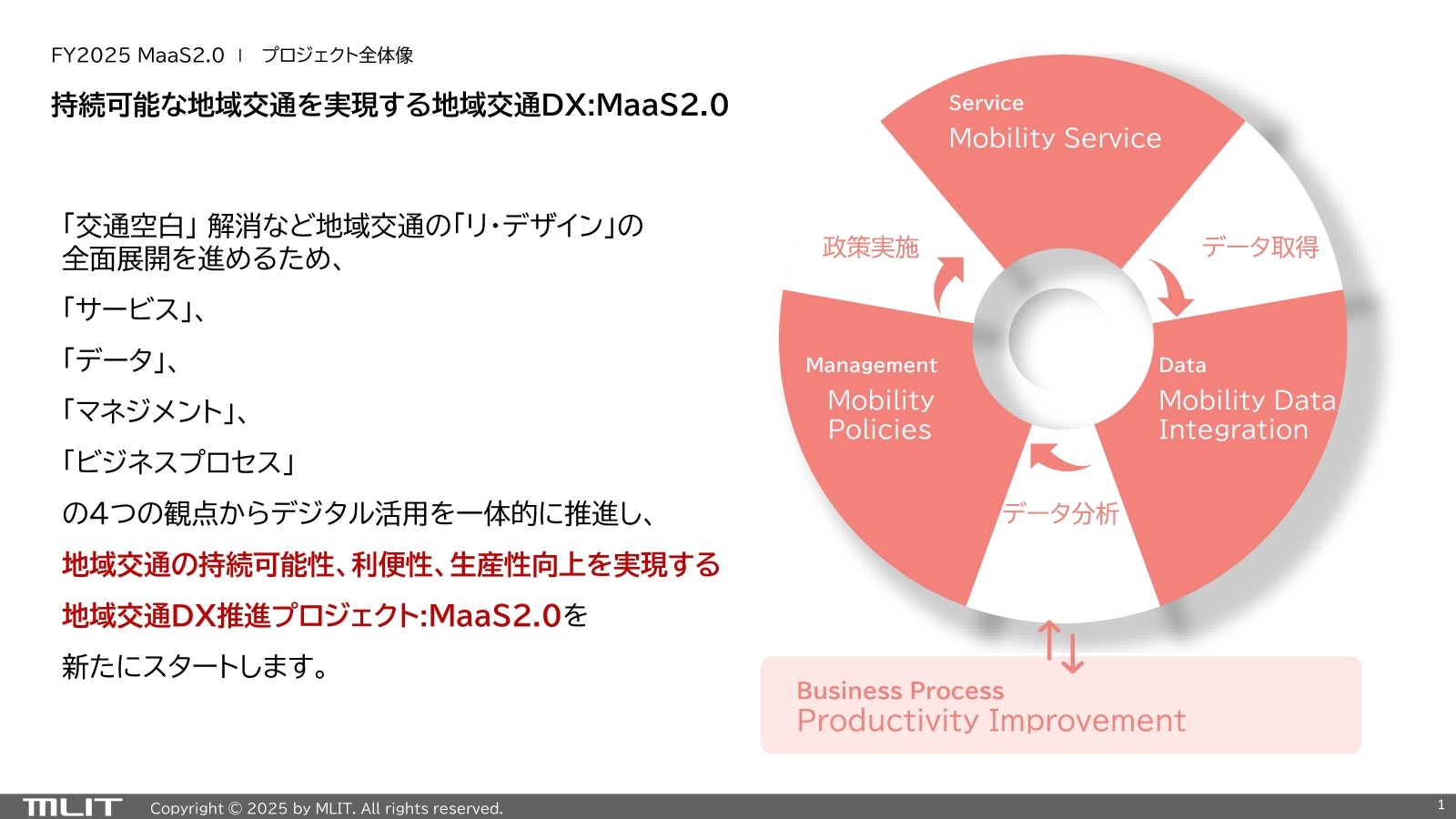

このプロジェクトは、デジタル技術の活用により地域交通の利便性向上や産業構造の強靭化を図るもので、「サービス」「データ」「マネジメント」「ビジネスプロセス」の4つの観点からデジタル活用を一体的に推進する。

人口減少・高齢化による地域交通の持続可能性が懸念される中、交通サービスの利便性向上や産業構造の強化、地域における交通の連携を一層深める必要性に応えるプロジェクトだ。

国土交通省では、2025年度から「交通空白」解消など地域交通の「リ・デザイン」の全面展開を進めるため、地域交通DX: MaaS2.0のプロジェクトを立ち上げた。

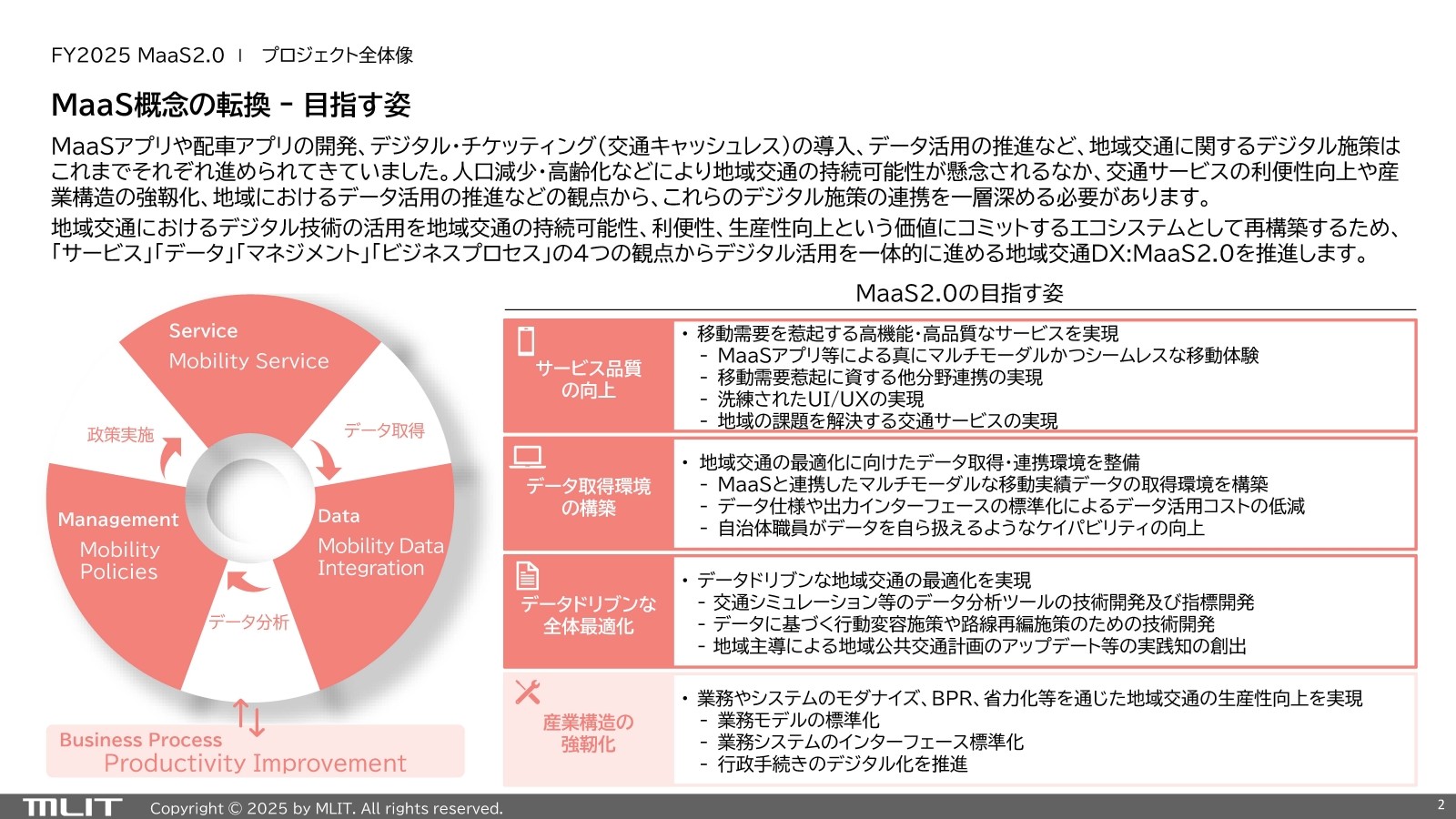

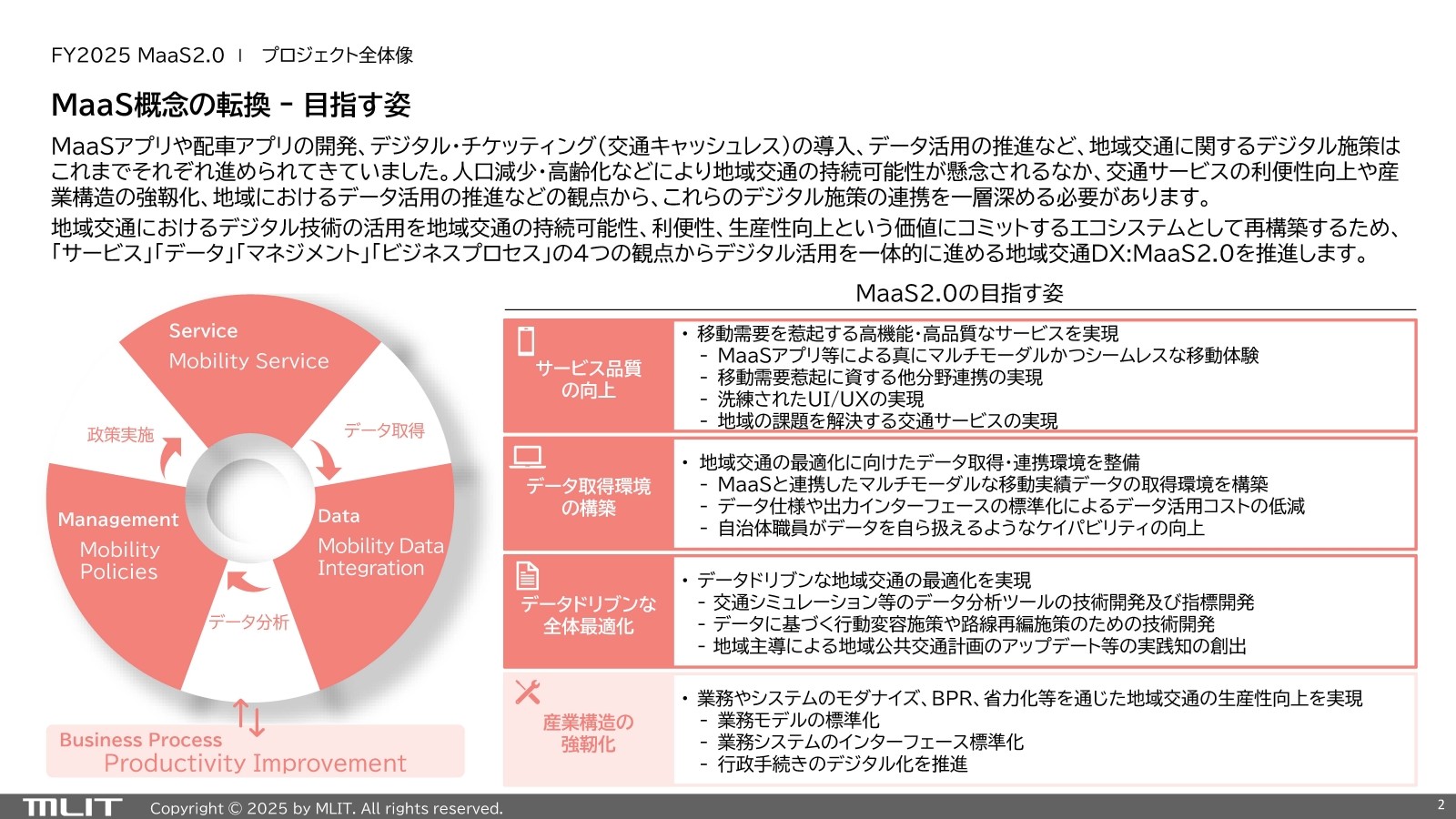

これまで、MaaSアプリや配車アプリの開発、デジタル・チケッティング(交通キャッシュレス)の導入、データ活用の推進など、地域交通に関するデジタル施策は個別に進められてきた。

しかし、人口減少・高齢化により地域交通の持続可能性が懸念されるなか、より体系的なアプローチが必要になっている。

そこで国土交通省は、地域交通におけるデジタル技術の活用を持続可能性、利便性、生産性向上という価値にコミットするエコシステムとして再構築することにした。

初年度となる2025年度には、後述する19件のプロジェクト公募を行い、実証事業者が選定された。

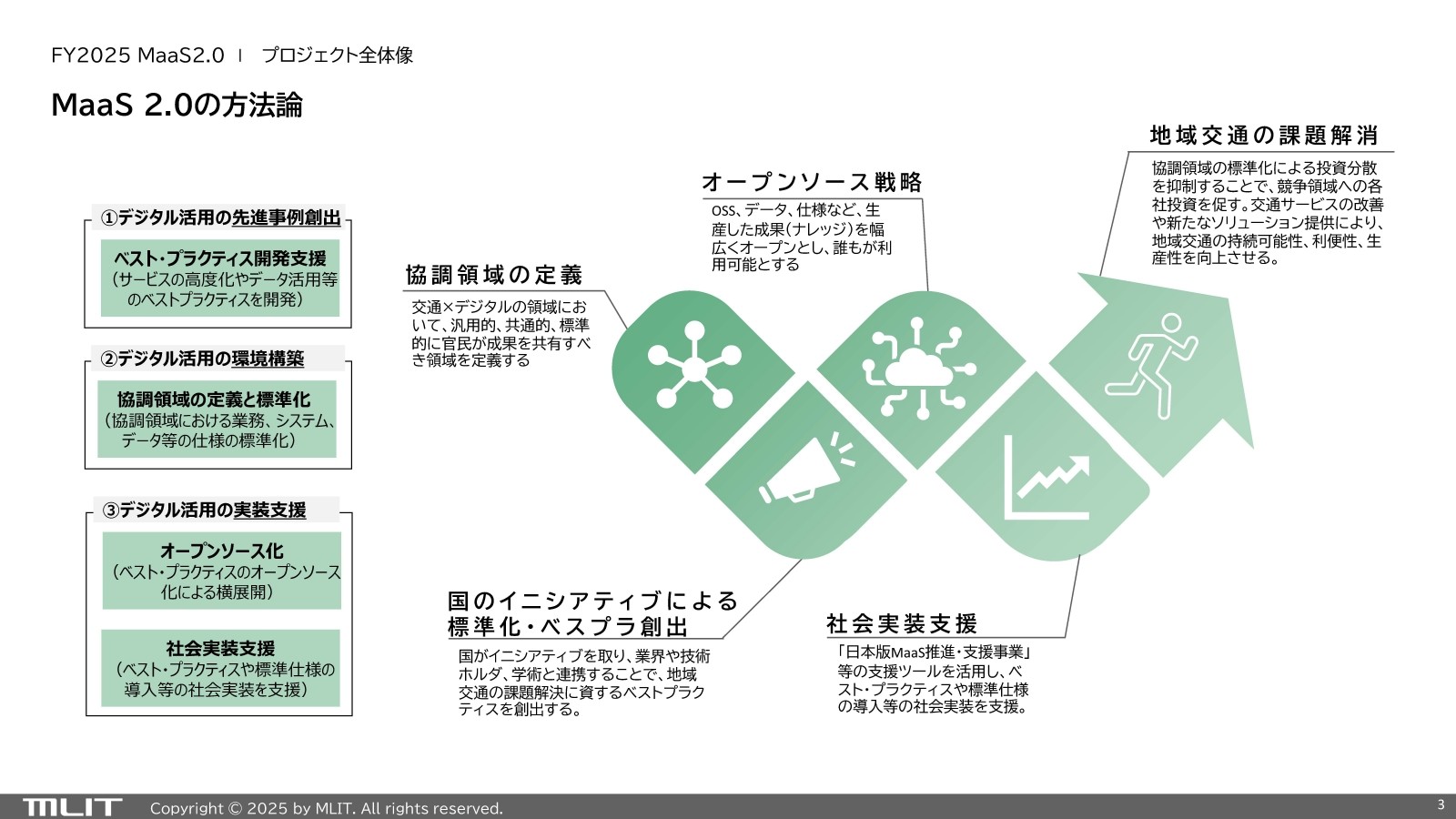

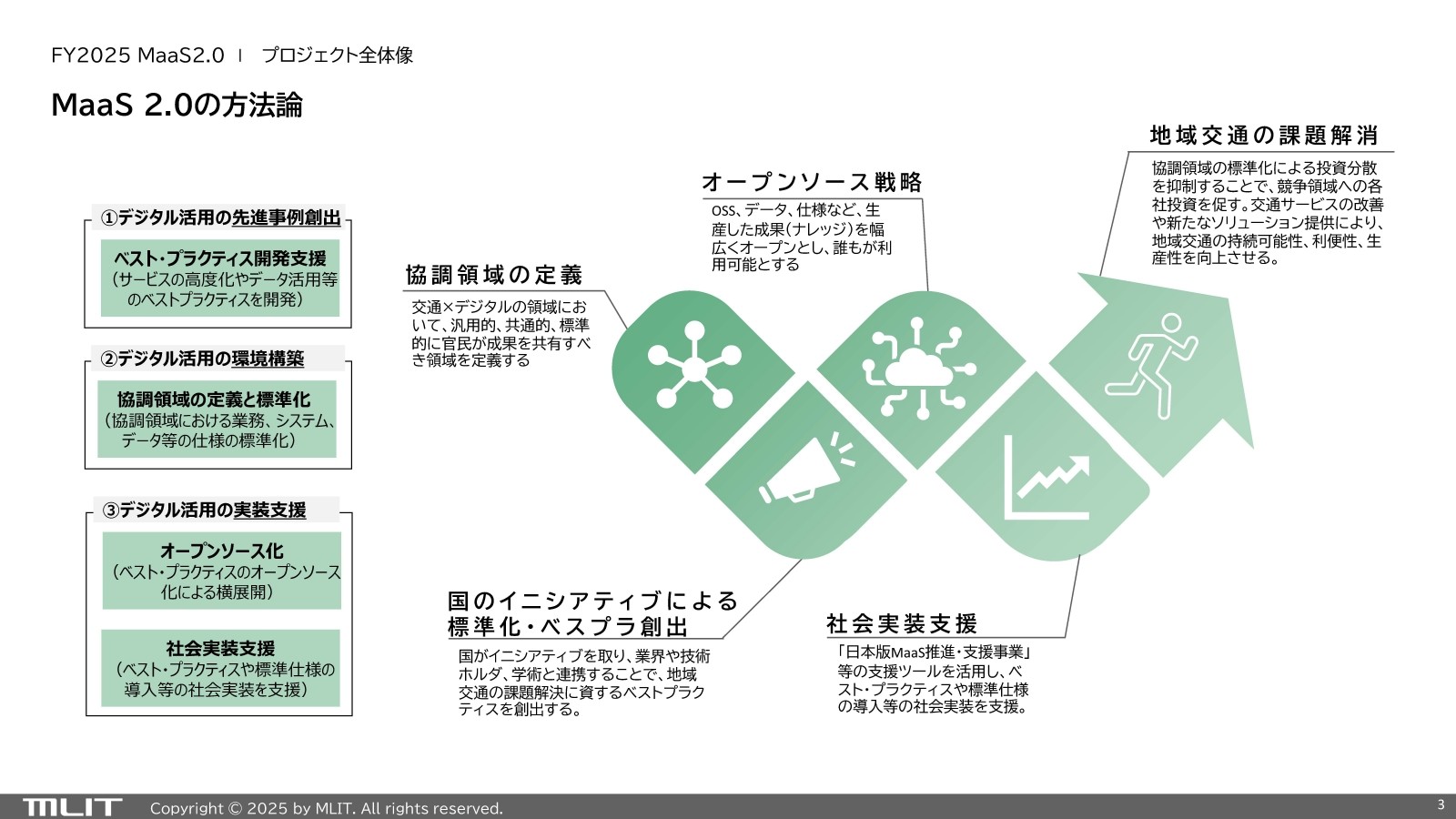

MaaS2.0では「交通空白」解消官民連携プラットフォームとも連携し、産学官の技術や知見を結集して地域交通課題を解決するベスト・プラクティス開発や開発成果のオープンナレッジ化、業務モデルやデータ仕様の標準化等を推進していく。

国土交通省は初年度に19件のプロジェクトを採択した。各プロジェクトを紹介する。

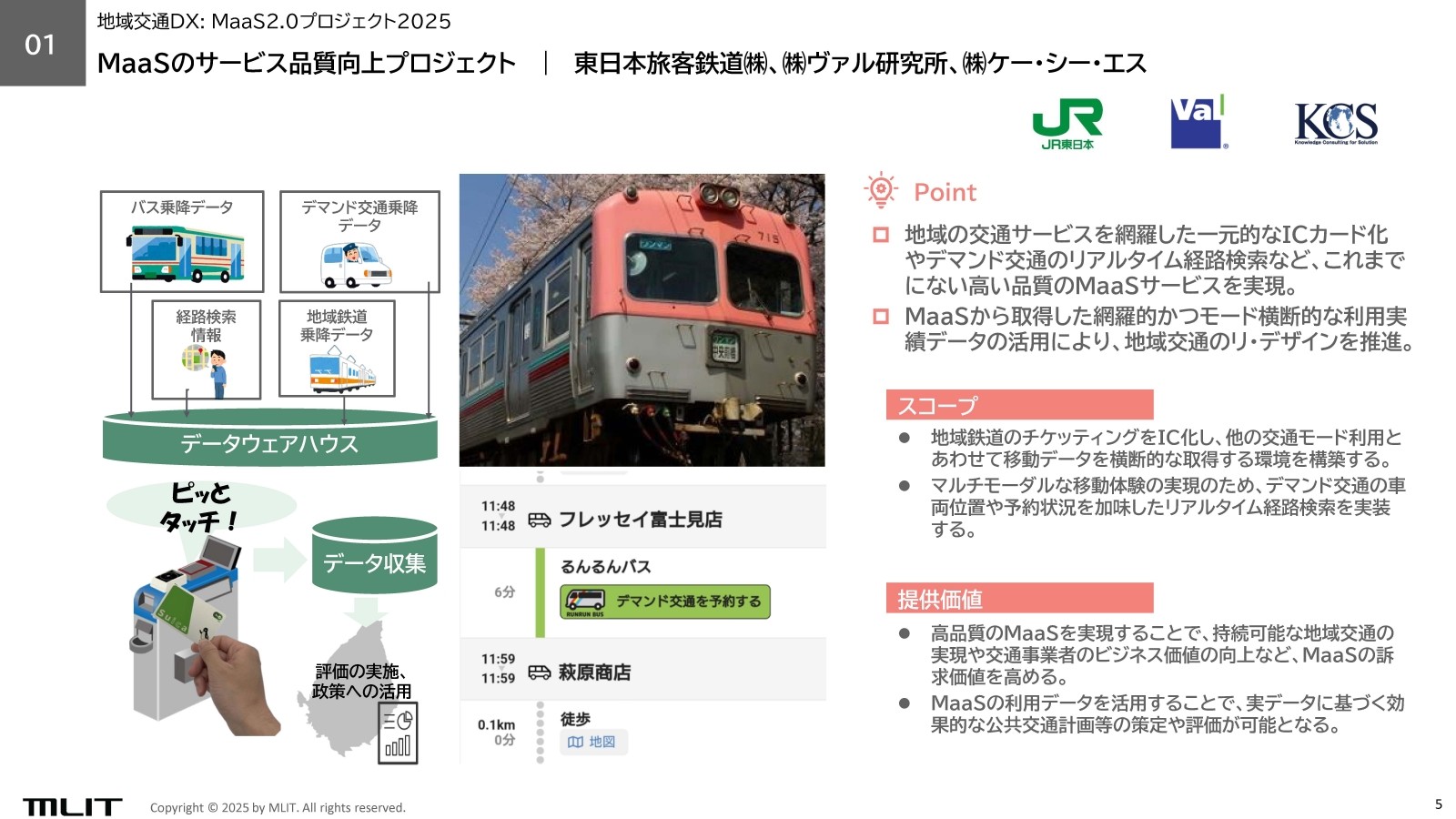

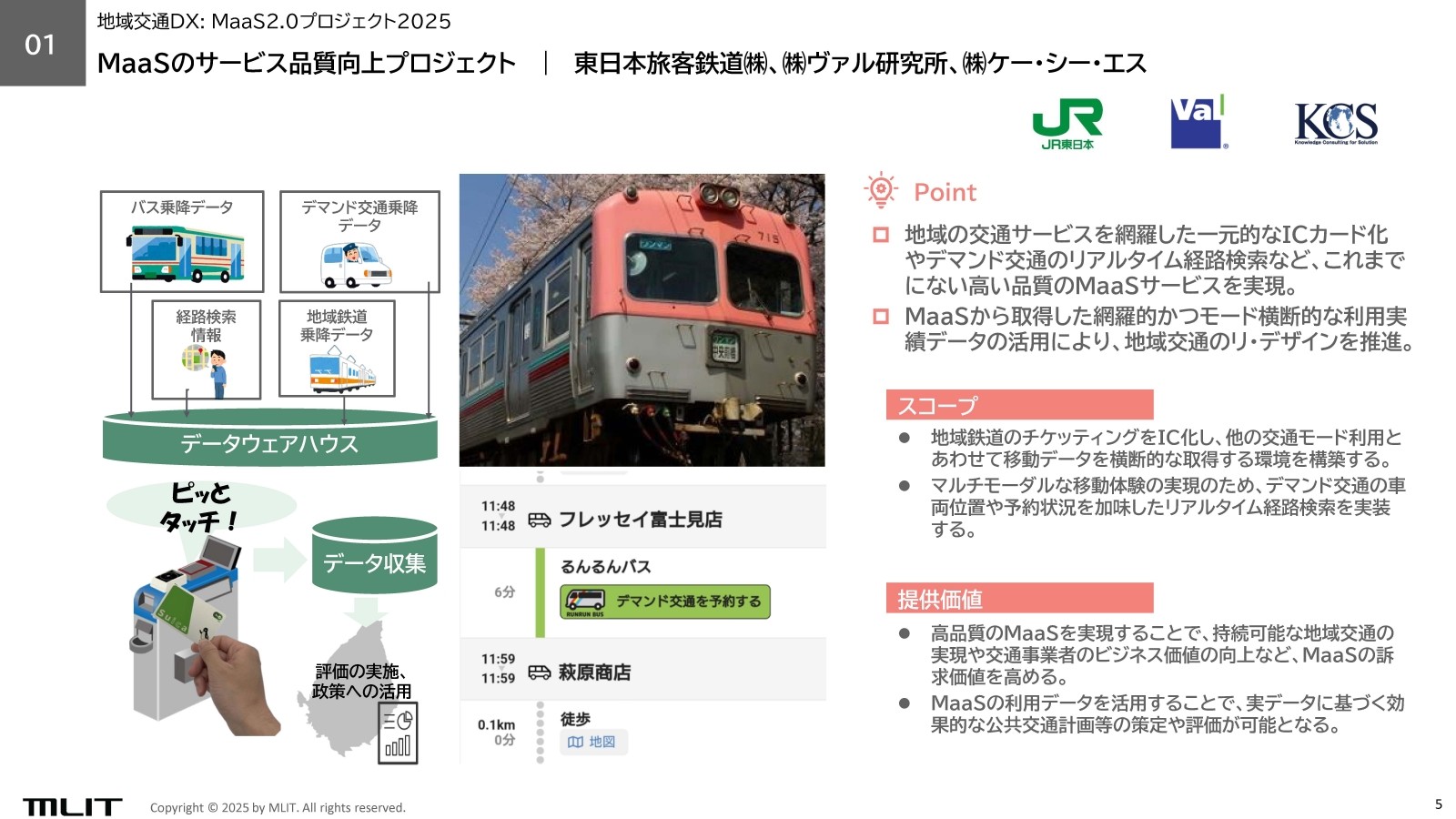

地域の交通サービスを網羅した一元的なICカード化やデマンド交通のリアルタイム経路検索など、これまでにない高い品質のMaaSサービスを実現する。

またMaaSから取得した網羅的かつモード横断的な利用実績データの活用により、地域交通のリ・デザインを推進する。

「交通空白」解消に向け、新幹線予約システムとタクシー配車システムを連携させたタクシー予約・配車システムを開発する。

自動改札機の通過情報をタクシー配車システムに連携し、ロスの少ないタクシー配車を可能にする。

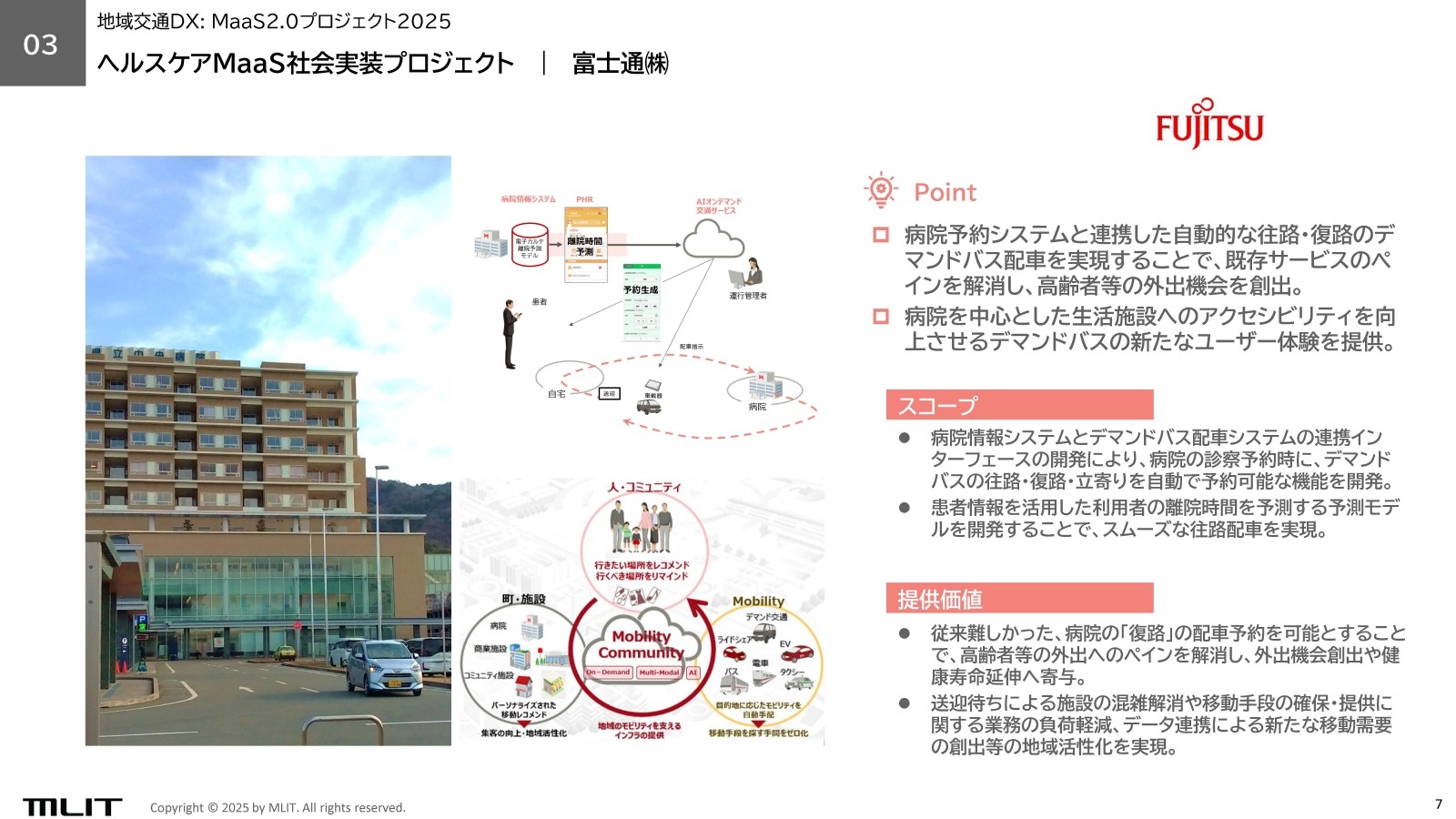

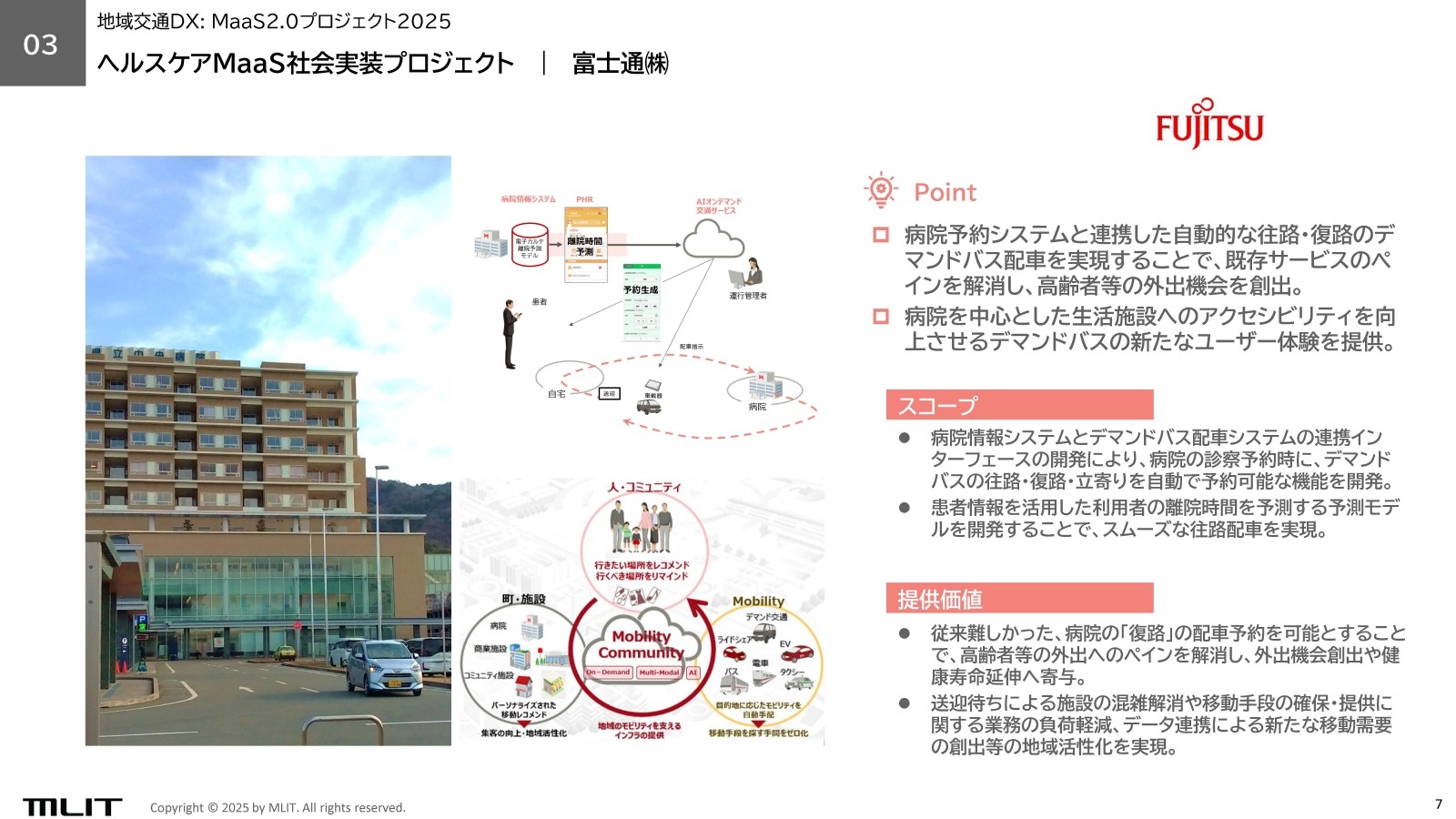

病院予約システムと連携した自動的な往路・復路のデマンドバス配車を実現することで、既存サービスのペインを解消し、高齢者等の外出機会を創出する。

病院を中心とした生活施設へのアクセシビリティを向上させるデマンドバスの新たなユーザー体験を提供する。

従来バラバラに管理されてきた福祉・観光・教育等様々な送迎車両を汎用配車管理システムにより共同化する。

扱いやすいUI/UXを実現することで、施設管理者の連携により施設送迎車両を地域輸送資源として活用可能にする。

共同使用契約の仕組みを活用し、夜間や休日に遊休化している地域の法人保有車両等を来訪者等へ貸し出す新たなカーシェアリングサービスを開発。

自家用車両活用の先進事例を創出することで、「交通空白」解消のための新たなスキームとして全国展開を目指す。

即座に、手軽に利用可能な相乗りタクシーのリアルタイムマッチングシステムを構築。

既存車両を最大限効率的に活用し、観光地や都心部における終電後に「タクシーが捕まらない」問題を解消し、利便向上や消費活動の活性化を図る。

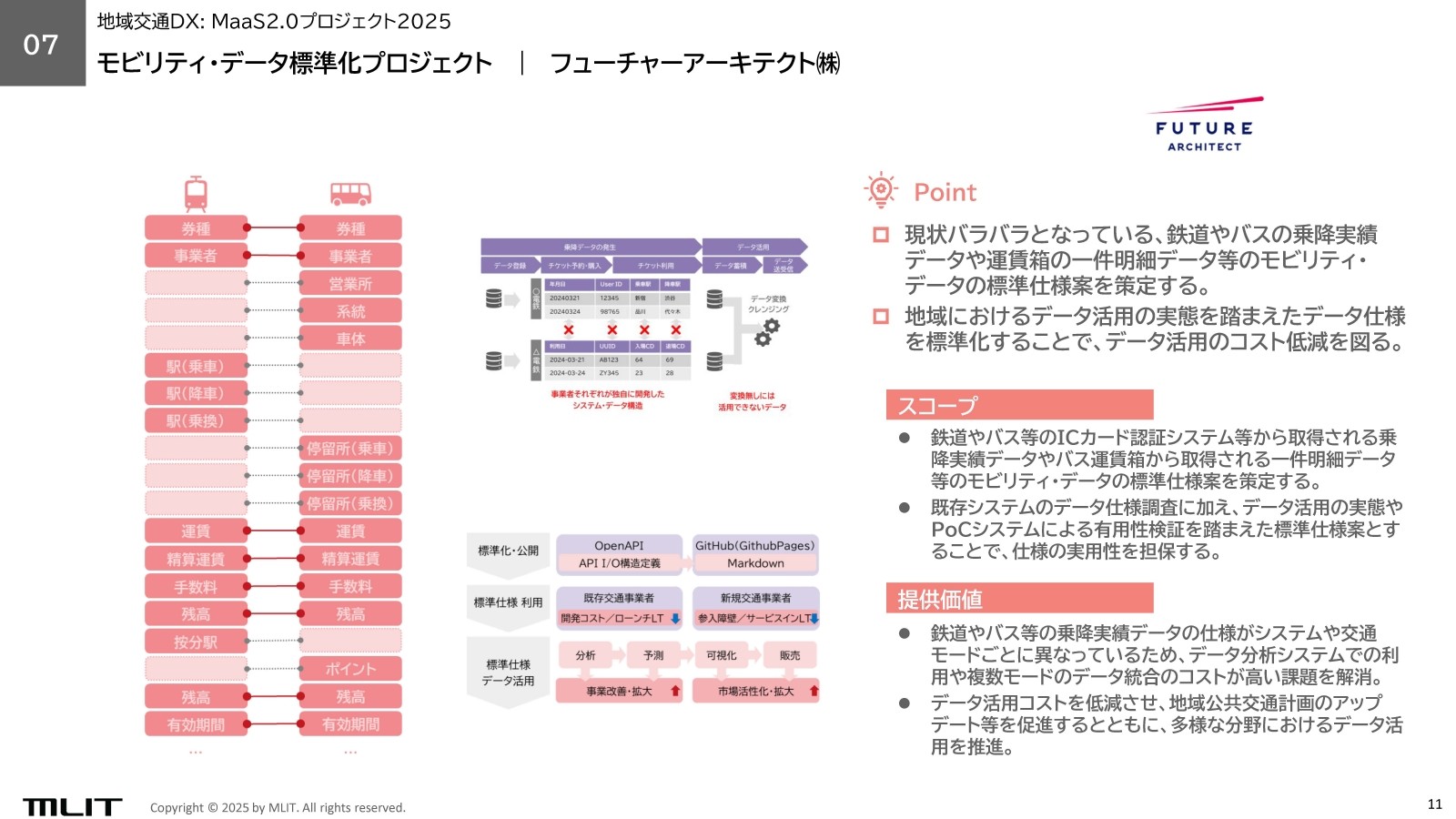

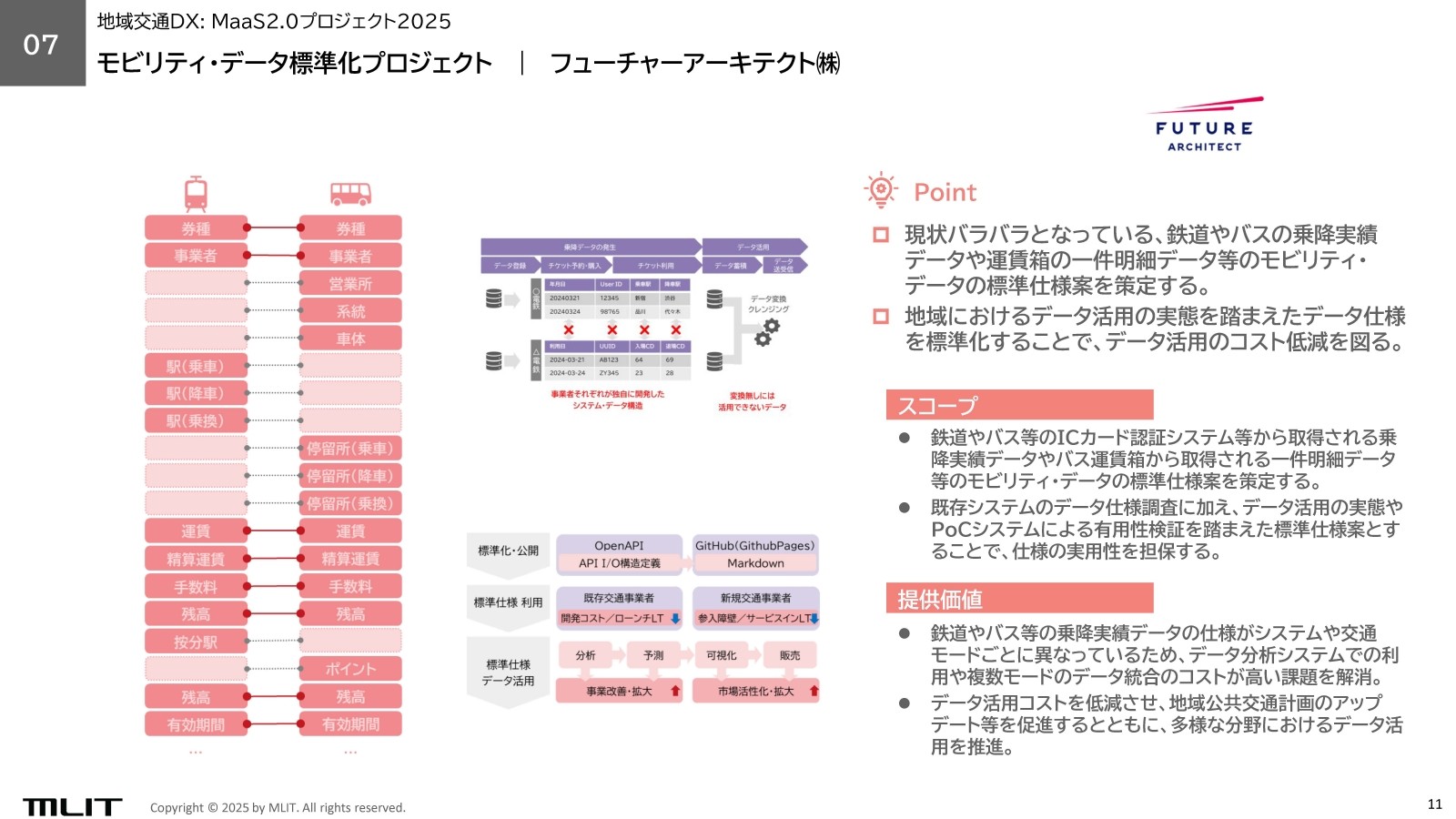

現状バラバラとなっている鉄道やバスの乗降実績データや運賃箱の一件明細データ等のモビリティ・データの標準仕様案を策定する。

地域におけるデータ活用の実態を踏まえたデータ仕様を標準化することで、データ活用のコスト低減を図る。

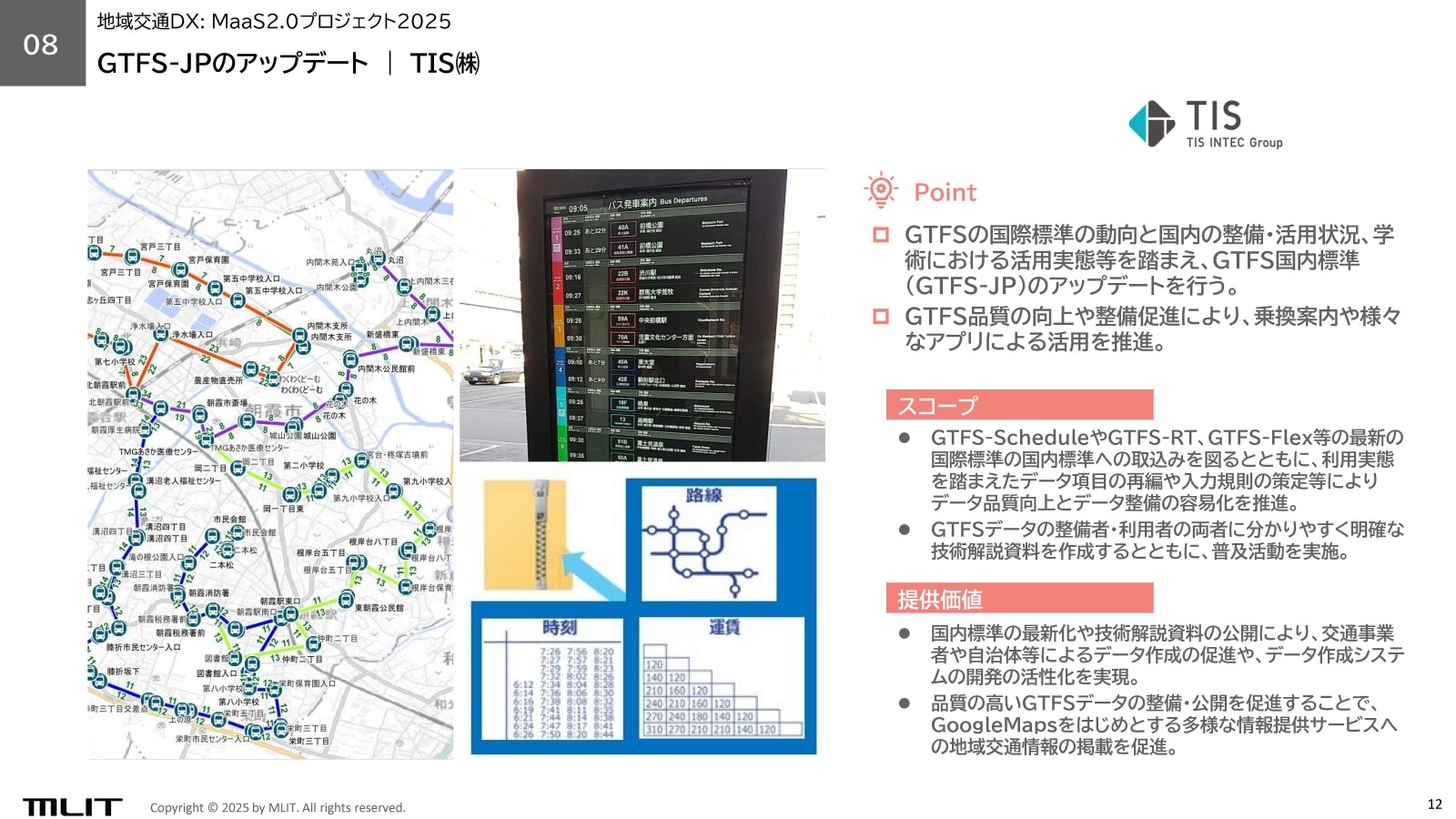

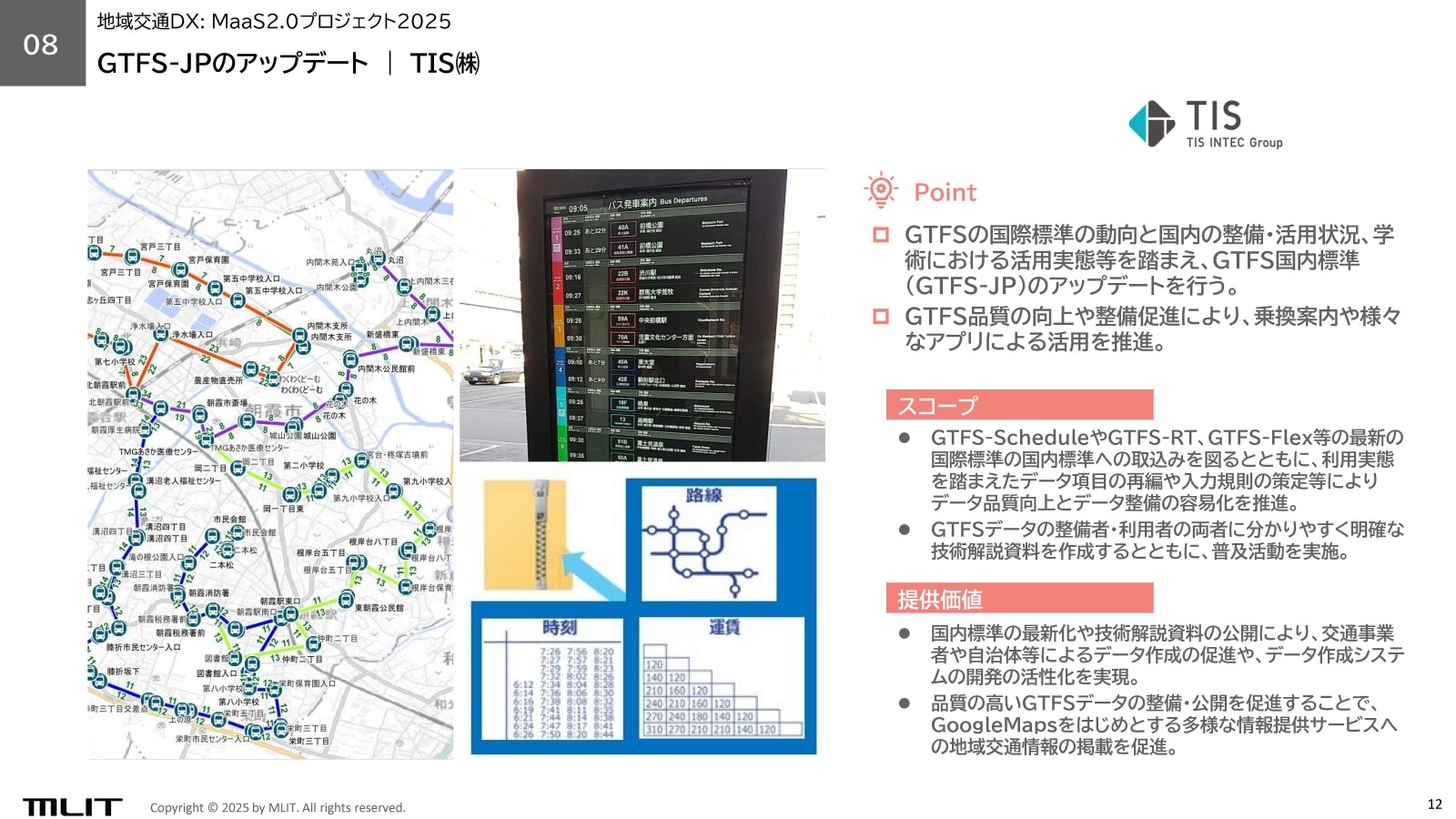

GTFSの国際標準の動向と国内の整備・活用状況、学術における活用実態等を踏まえ、GTFS国内標準(GTFS-JP)のアップデートを行う。

GTFS品質の向上や整備促進により、乗換案内や様々なアプリによる活用を推進する。

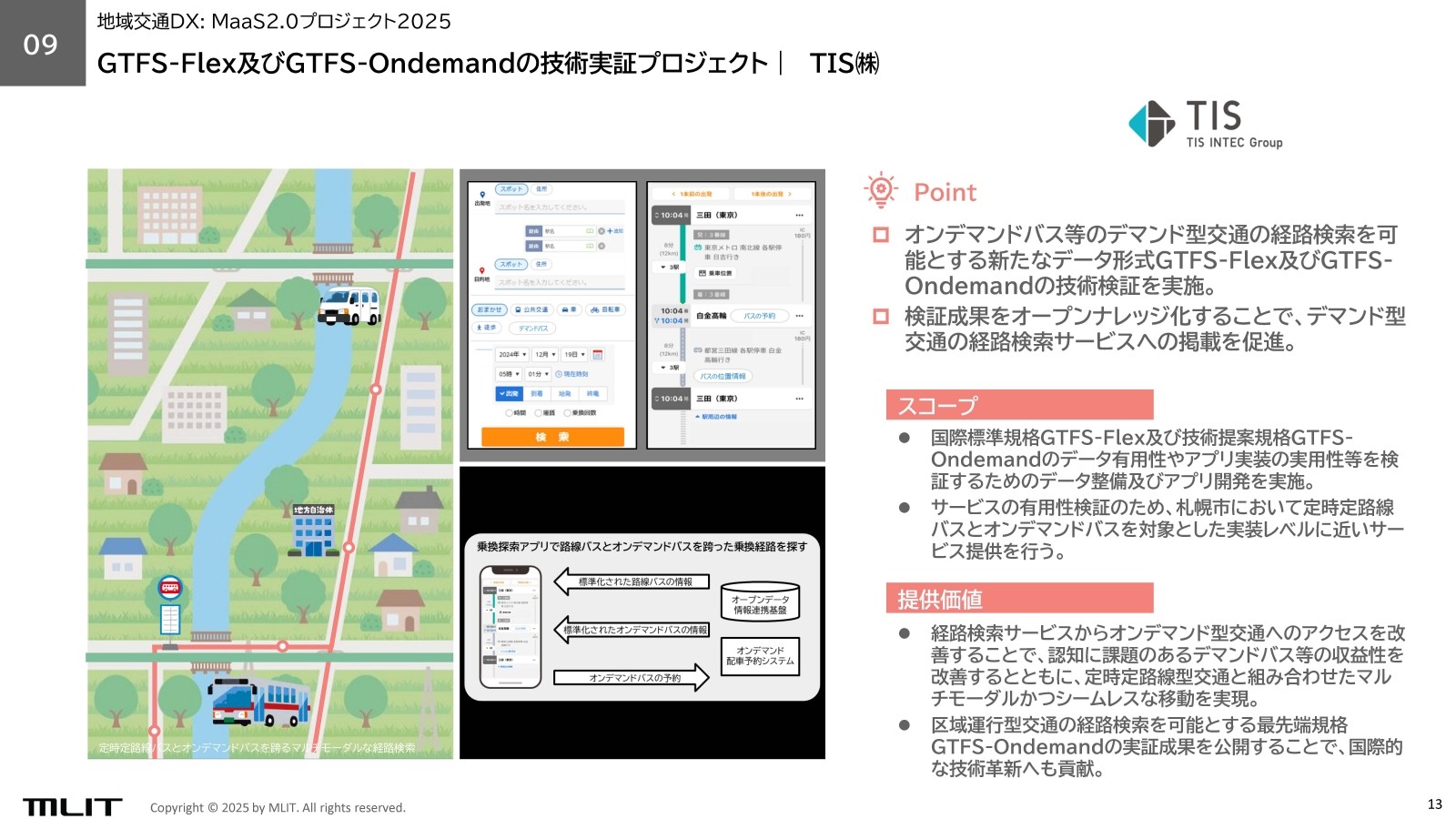

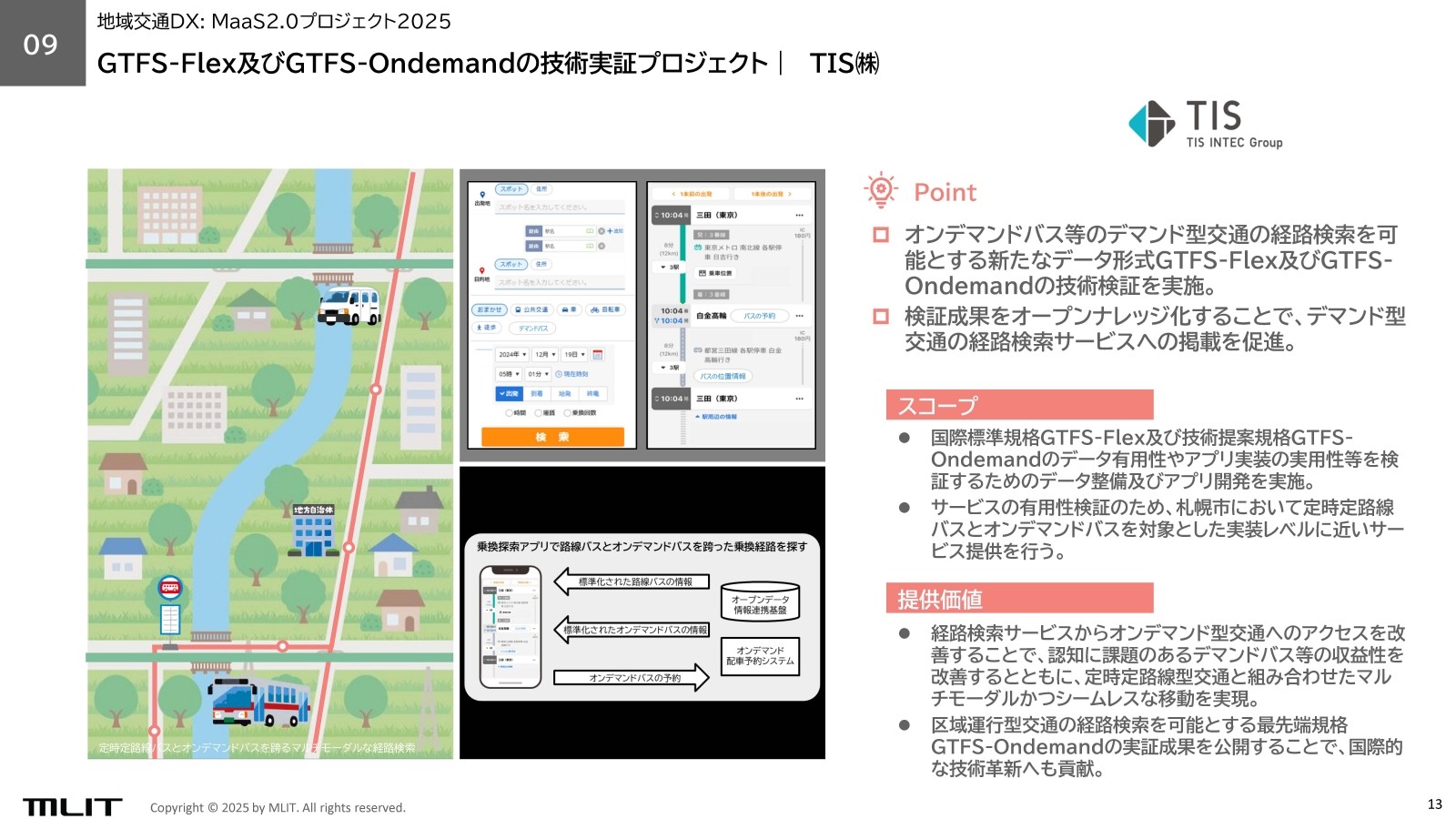

オンデマンドバス等のデマンド型交通の経路検索を可能とする新たなデータ形式GTFS-Flex及びGTFS-Ondemandの技術検証を実施。

検証成果をオープンナレッジ化することで、デマンド型交通の経路検索サービスへの掲載を促進する。

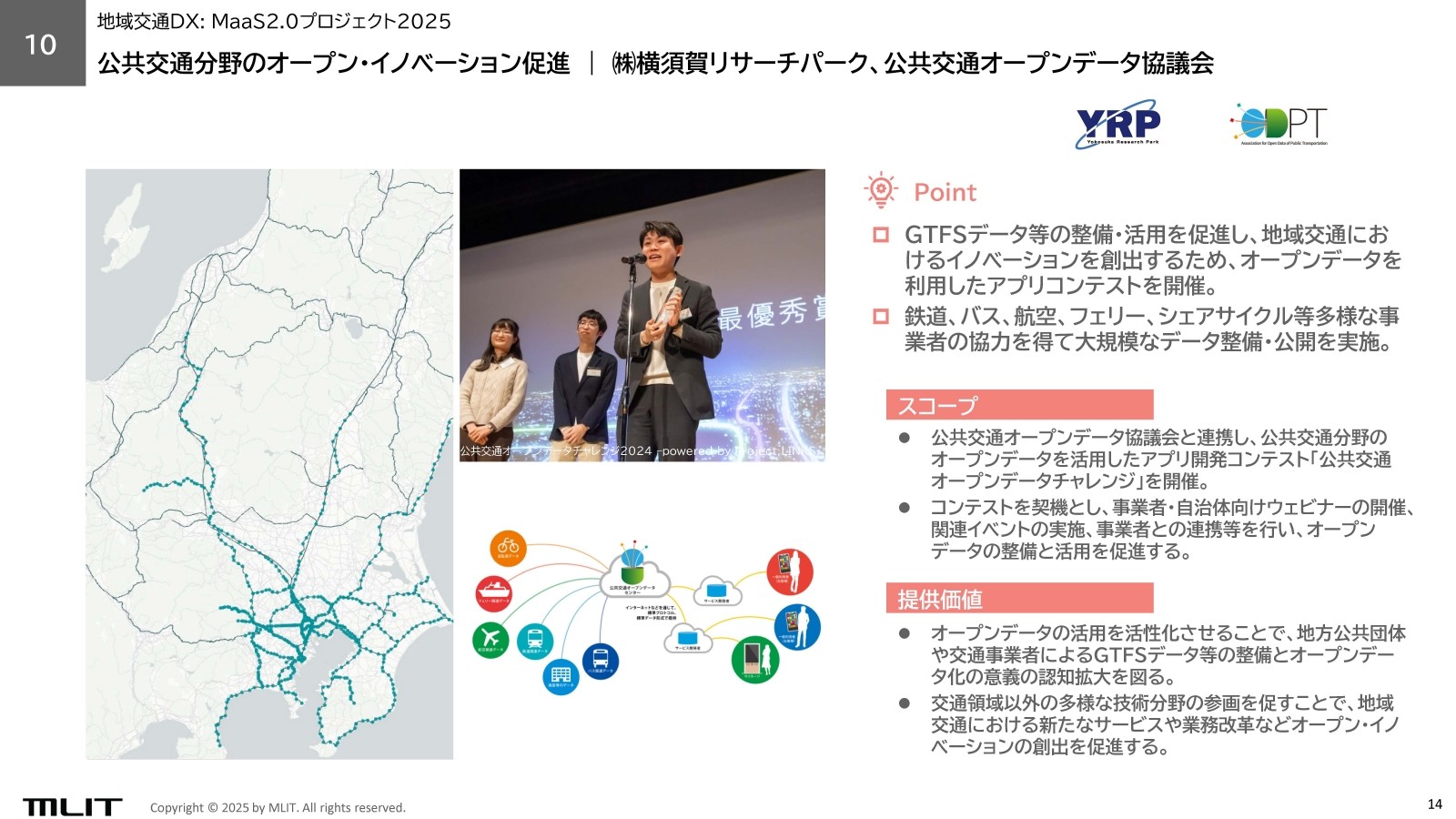

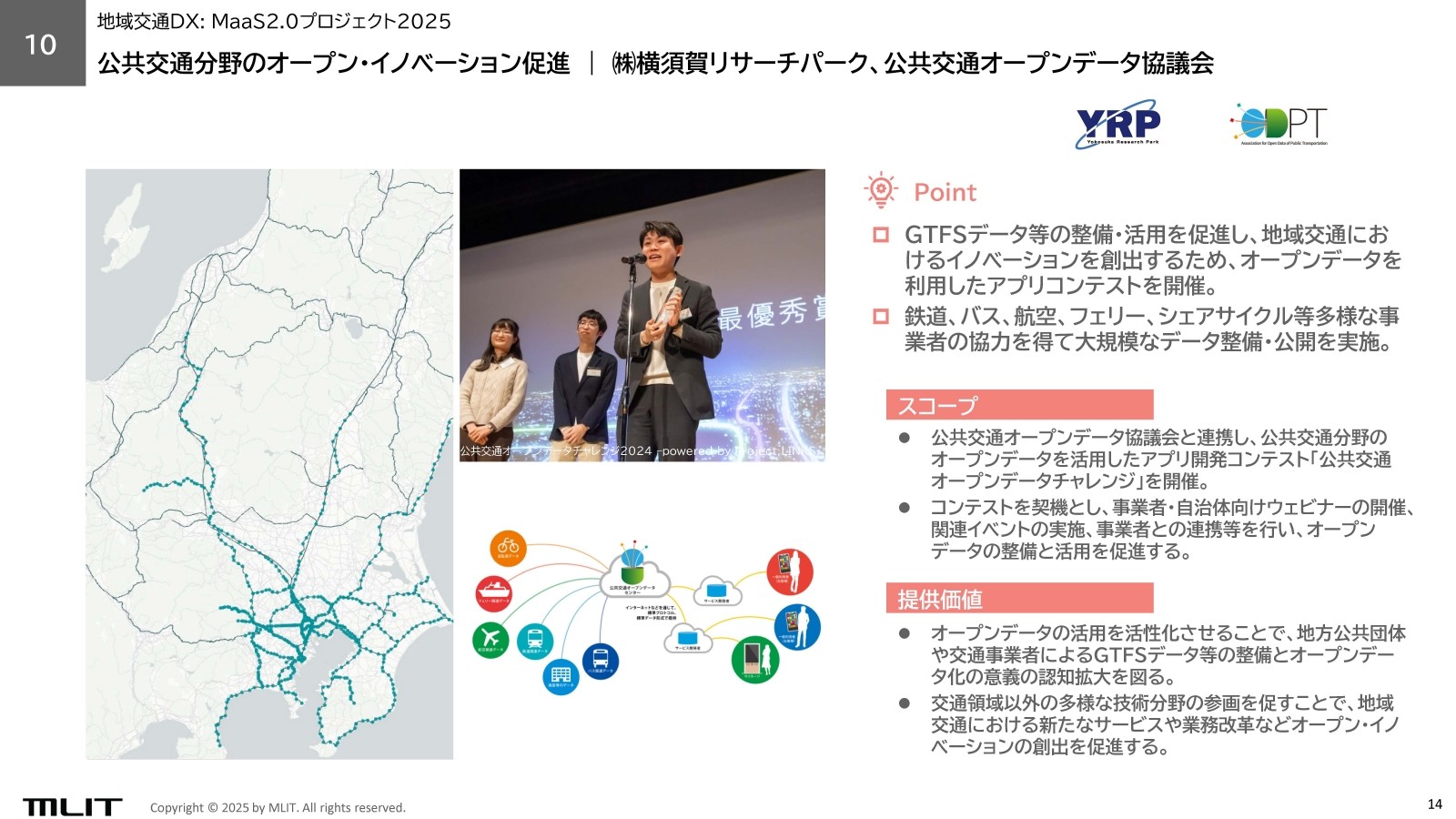

GTFSデータ等の整備・活用を促進し、地域交通におけるイノベーションを創出するため、オープンデータを利用したアプリコンテストを開催。

鉄道、バス、航空、フェリー、シェアサイクル等多様な事業者の協力を得て大規模なデータ整備・公開を実施する。

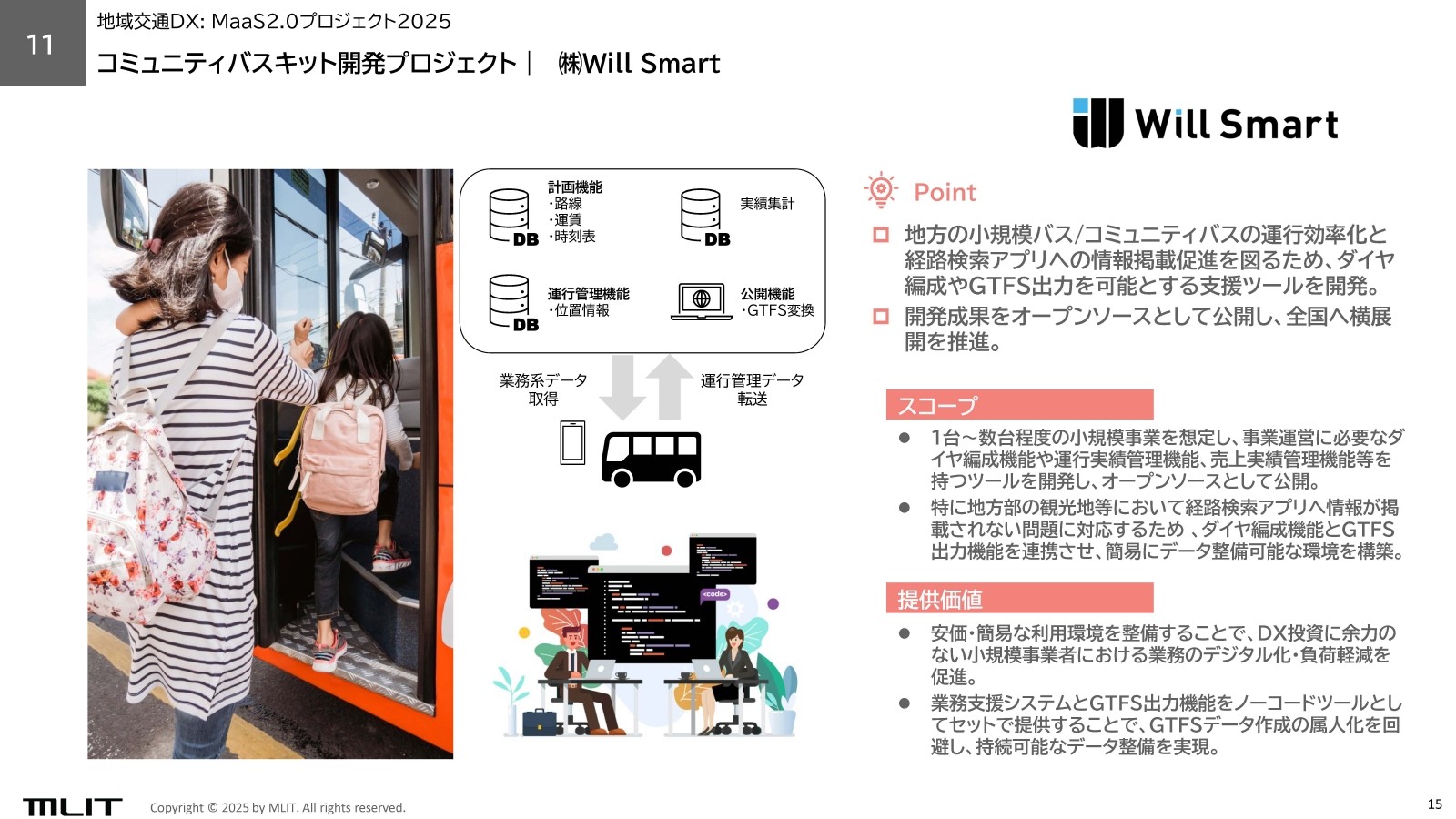

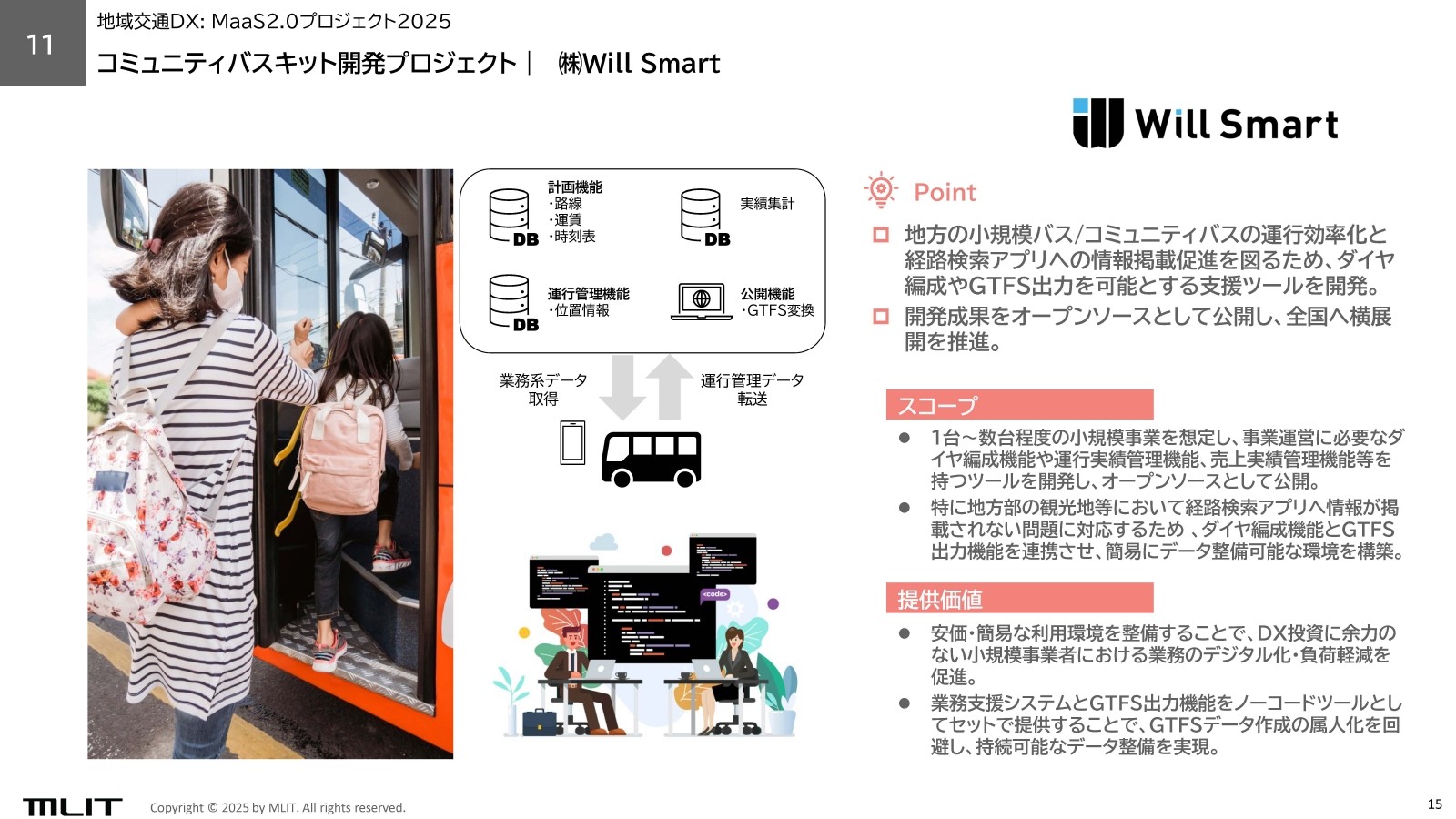

地方の小規模バス/コミュニティバスの運行効率化と経路検索アプリへの情報掲載促進を図るため、ダイヤ編成やGTFS出力を可能とする支援ツールを開発。

開発成果をオープンソースとして公開し、全国へ横展開を推進する。

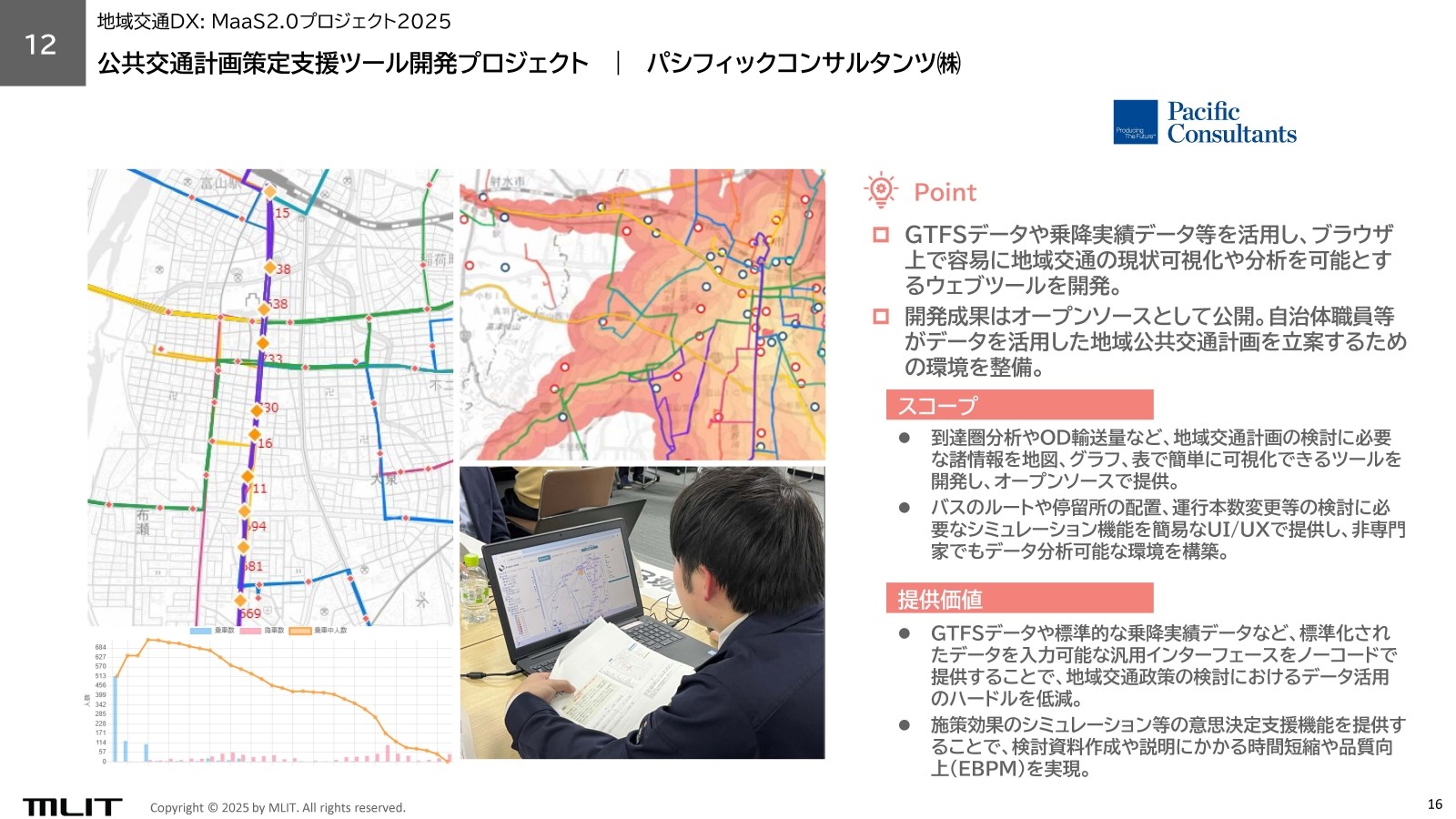

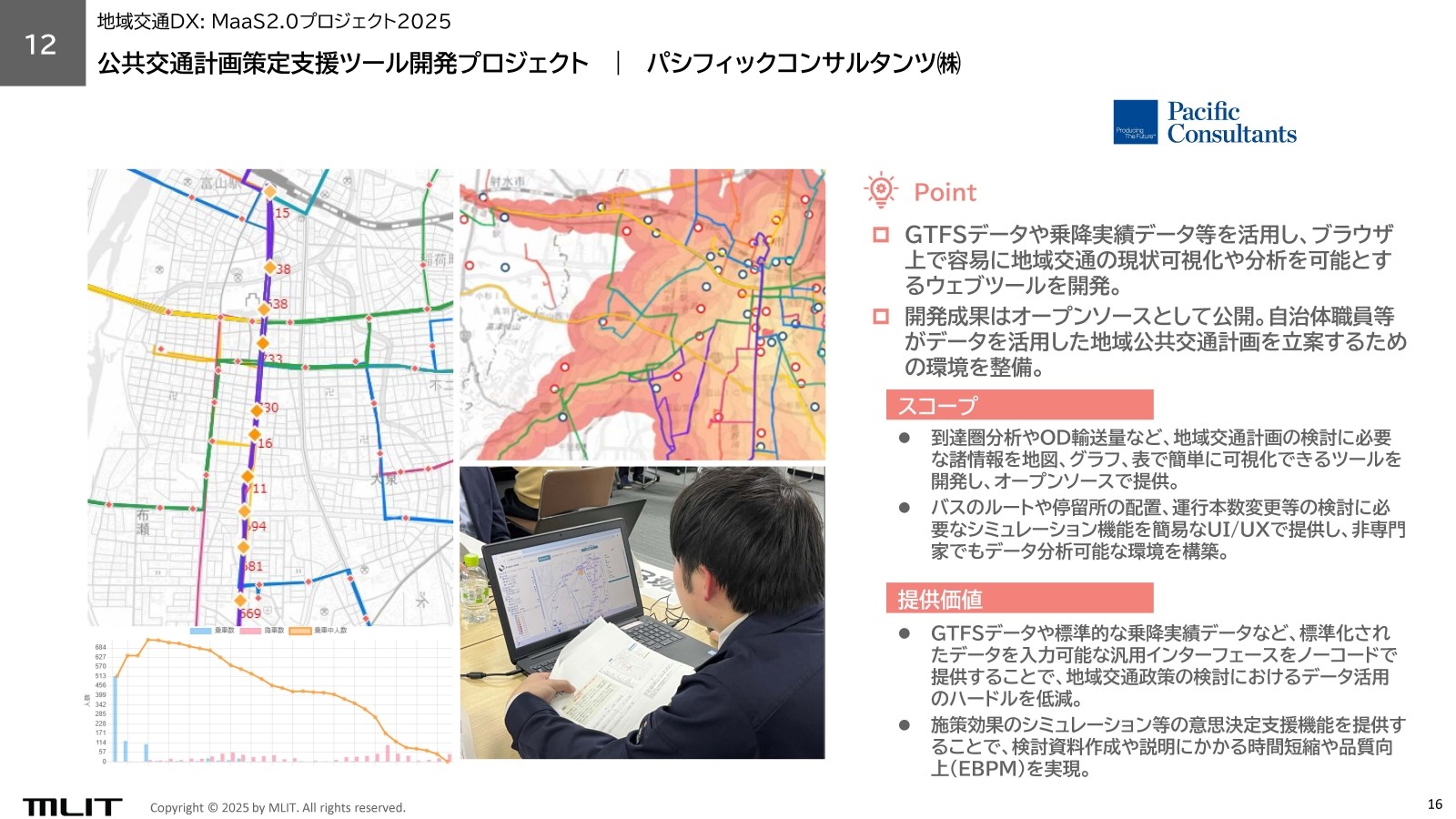

GTFSデータや乗降実績データ等を活用し、ブラウザ上で容易に地域交通の現状可視化や分析を可能とするウェブツールを開発。

開発成果はオープンソースとして公開し、自治体職員等がデータを活用した地域公共交通計画を立案するための環境を整備する。

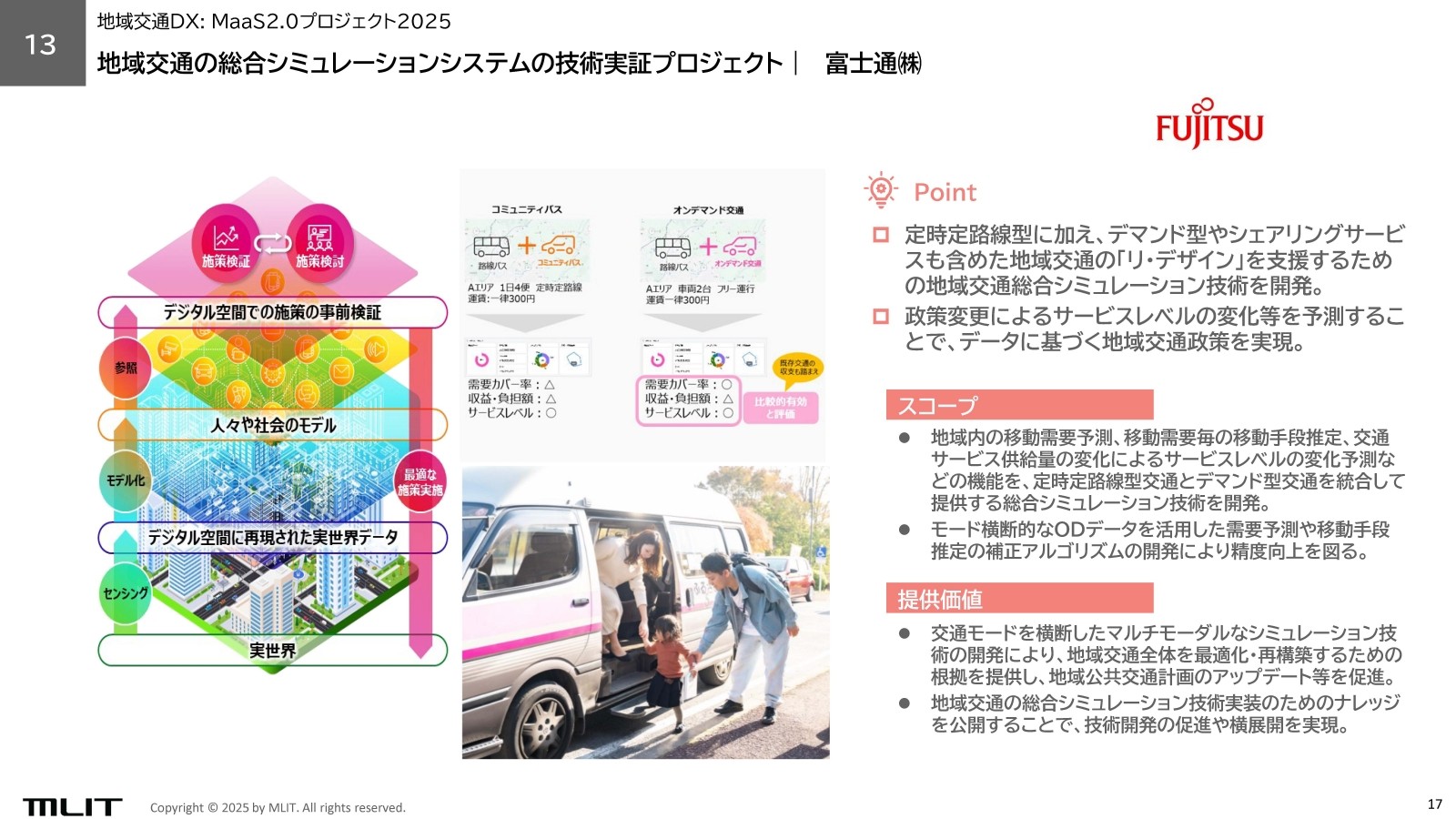

定時定路線型に加え、デマンド型やシェアリングサービスも含めた地域交通の「リ・デザイン」を支援するための地域交通総合シミュレーション技術を開発。

政策変更によるサービスレベルの変化等を予測することで、データに基づく地域交通政策を実現する。

移動需要に応じた柔軟なバス運行の実現のため、バス停とバス車両間の短距離通信によりバス停の掲示情報を更新する「SIMレスデジタルバス停」を開発。

時刻表貼替作業の省人化や迅速な運行情報等の伝達を実現し、運行の効率化を図る。

複数のタクシー会社の連携による共同配車の標準モデルを策定し、タクシー業界の生産性向上のモデルケースとして全国展開を図る。

配車システムと配車アプリのAPI連携仕様を標準化し、異なる配車アプリから配車システムへのアクセスのワンストップ化を実現する。

乱立するデマンドバスシステムのインターオペラビリティを確保するため、システム間連携インターフェースの標準仕様を策定。

地域の輸送サービスへのアクセスをワンストップ化することで、既存輸送資源のフル活用を実現する。

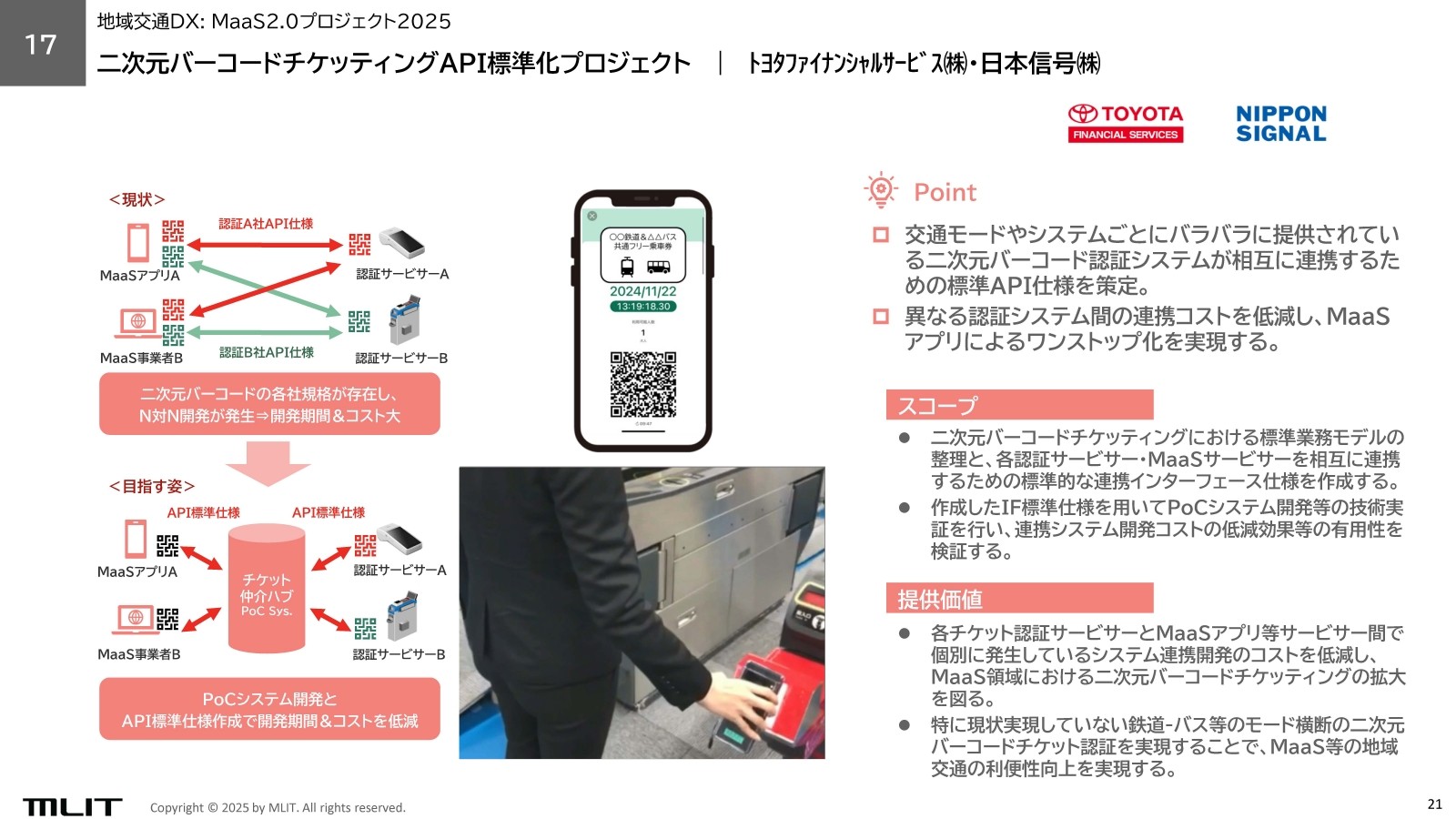

交通モードやシステムごとにバラバラに提供されている二次元バーコード認証システムが相互に連携するための標準API仕様を策定。

異なる認証システム間の連携コストを低減し、MaaSアプリによるワンストップ化を実現する。

複数のシェアサイクル事業者によるポート共有、情報連携、精算連携等の連携手法を標準化することで、地域におけるサービス品質・事業継続性を向上させる。

アプリに関わらず利用者がアクセスできるシェアサイクルを増大させ、より簡単に利用できる環境を提供する。

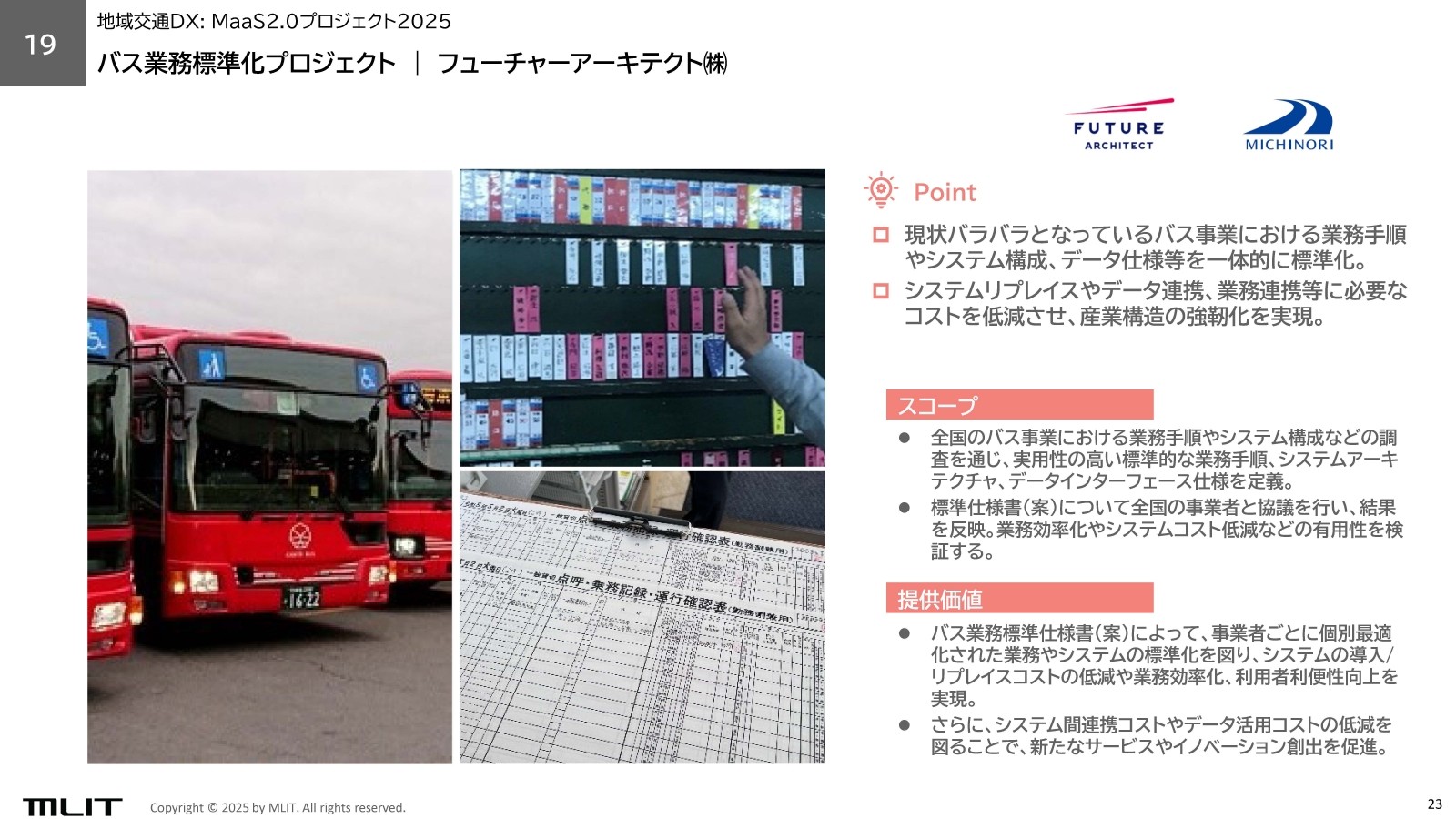

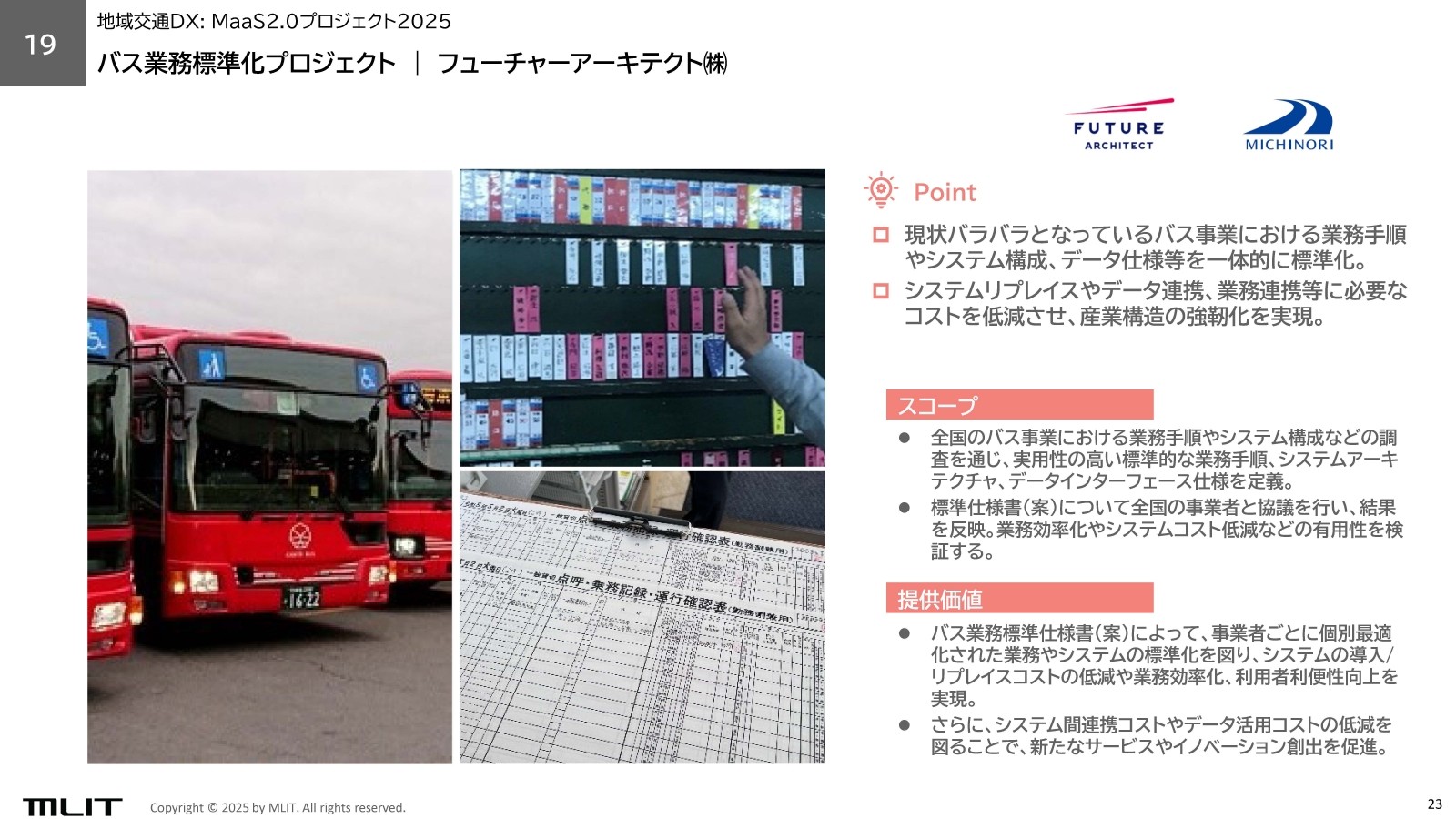

現状バラバラとなっているバス事業における業務手順やシステム構成、データ仕様等を一体的に標準化。

システムリプレイスやデータ連携、業務連携等に必要なコストを低減させ、産業構造の強靭化を実現する。

MaaS2.0の推進により、これまで個別に発展してきた地域交通のデジタル化を体系的に進め、「サービス」「データ」「マネジメント」「ビジネスプロセス」を一体的にデジタル活用することで、以下のような未来像が期待できる。

国土交通省が推進する「地域交通DX: MaaS2.0」は、単なるデジタル化にとどまらず、地域交通のあり方を根本から見直し、持続可能で利便性の高い交通システムの構築を目指している。

19件のプロジェクトを通じて、鉄道・バス・タクシー・シェアサイクルなど多様な交通モードを連携させ、データ活用による効率化と、利用者目線での新たなサービス創出を進めていく。

人口減少社会において地域交通をいかに維持・発展させるかは重要な課題である。MaaS2.0の取り組みは、交通空白の解消、交通事業者の生産性向上、利用者の移動利便性向上という「三方よし」の解決策となることが期待される。

MaaS(Mobility as a Service)とは、様々な交通手段をスマートフォンアプリなどでシームレスにつなぎ、検索・予約・決済までをワンストップで提供するサービスのことだ。

バスや電車、タクシーなどの異なる交通機関を一体的に利用できるようにすることで、移動をより便利で快適なものにする概念である。

このプロジェクトは、デジタル技術の活用により地域交通の利便性向上や産業構造の強靭化を図るもので、「サービス」「データ」「マネジメント」「ビジネスプロセス」の4つの観点からデジタル活用を一体的に推進する。

人口減少・高齢化による地域交通の持続可能性が懸念される中、交通サービスの利便性向上や産業構造の強化、地域における交通の連携を一層深める必要性に応えるプロジェクトだ。

MaaS2.0プロジェクトの概要と目的

国土交通省では、2025年度から「交通空白」解消など地域交通の「リ・デザイン」の全面展開を進めるため、地域交通DX: MaaS2.0のプロジェクトを立ち上げた。

これまで、MaaSアプリや配車アプリの開発、デジタル・チケッティング(交通キャッシュレス)の導入、データ活用の推進など、地域交通に関するデジタル施策は個別に進められてきた。

しかし、人口減少・高齢化により地域交通の持続可能性が懸念されるなか、より体系的なアプローチが必要になっている。

そこで国土交通省は、地域交通におけるデジタル技術の活用を持続可能性、利便性、生産性向上という価値にコミットするエコシステムとして再構築することにした。

初年度となる2025年度には、後述する19件のプロジェクト公募を行い、実証事業者が選定された。

MaaS2.0では「交通空白」解消官民連携プラットフォームとも連携し、産学官の技術や知見を結集して地域交通課題を解決するベスト・プラクティス開発や開発成果のオープンナレッジ化、業務モデルやデータ仕様の標準化等を推進していく。

採択された主なプロジェクト

国土交通省は初年度に19件のプロジェクトを採択した。各プロジェクトを紹介する。

1. MaaSのサービス品質向上プロジェクト(東日本旅客鉄道、ヴァル研究所、KCS)

地域の交通サービスを網羅した一元的なICカード化やデマンド交通のリアルタイム経路検索など、これまでにない高い品質のMaaSサービスを実現する。

またMaaSから取得した網羅的かつモード横断的な利用実績データの活用により、地域交通のリ・デザインを推進する。

2. 新幹線×タクシーの予約連携プロジェクト(東日本旅客鉄道、電脳交通、KCS)

「交通空白」解消に向け、新幹線予約システムとタクシー配車システムを連携させたタクシー予約・配車システムを開発する。

自動改札機の通過情報をタクシー配車システムに連携し、ロスの少ないタクシー配車を可能にする。

3. ヘルスケアMaaS社会実装プロジェクト(富士通)

病院予約システムと連携した自動的な往路・復路のデマンドバス配車を実現することで、既存サービスのペインを解消し、高齢者等の外出機会を創出する。

病院を中心とした生活施設へのアクセシビリティを向上させるデマンドバスの新たなユーザー体験を提供する。

4. 地域施設送迎のリソースシェア推進プロジェクト(一般社団法人ソーシャルアクション機構等)

従来バラバラに管理されてきた福祉・観光・教育等様々な送迎車両を汎用配車管理システムにより共同化する。

扱いやすいUI/UXを実現することで、施設管理者の連携により施設送迎車両を地域輸送資源として活用可能にする。

5. カーシェアリングによる地域の法人車両活用実証プロジェクト(TRILL)

共同使用契約の仕組みを活用し、夜間や休日に遊休化している地域の法人保有車両等を来訪者等へ貸し出す新たなカーシェアリングサービスを開発。

自家用車両活用の先進事例を創出することで、「交通空白」解消のための新たなスキームとして全国展開を目指す。

6. リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト(NearMe)

即座に、手軽に利用可能な相乗りタクシーのリアルタイムマッチングシステムを構築。

既存車両を最大限効率的に活用し、観光地や都心部における終電後に「タクシーが捕まらない」問題を解消し、利便向上や消費活動の活性化を図る。

7. モビリティ・データ標準化プロジェクト(フューチャーアーキテクト)

現状バラバラとなっている鉄道やバスの乗降実績データや運賃箱の一件明細データ等のモビリティ・データの標準仕様案を策定する。

地域におけるデータ活用の実態を踏まえたデータ仕様を標準化することで、データ活用のコスト低減を図る。

8. GTFS-JPのアップデート(TIS)

GTFSの国際標準の動向と国内の整備・活用状況、学術における活用実態等を踏まえ、GTFS国内標準(GTFS-JP)のアップデートを行う。

GTFS品質の向上や整備促進により、乗換案内や様々なアプリによる活用を推進する。

9. GTFS-Flex及びGTFS-Ondemandの技術実証プロジェクト(TIS)

オンデマンドバス等のデマンド型交通の経路検索を可能とする新たなデータ形式GTFS-Flex及びGTFS-Ondemandの技術検証を実施。

検証成果をオープンナレッジ化することで、デマンド型交通の経路検索サービスへの掲載を促進する。

10. 公共交通分野のオープン・イノベーション促進(横須賀リサーチパーク、公共交通オープンデータ協議会)

GTFSデータ等の整備・活用を促進し、地域交通におけるイノベーションを創出するため、オープンデータを利用したアプリコンテストを開催。

鉄道、バス、航空、フェリー、シェアサイクル等多様な事業者の協力を得て大規模なデータ整備・公開を実施する。

11. コミュニティバスキット開発プロジェクト(Will Smart)

地方の小規模バス/コミュニティバスの運行効率化と経路検索アプリへの情報掲載促進を図るため、ダイヤ編成やGTFS出力を可能とする支援ツールを開発。

開発成果をオープンソースとして公開し、全国へ横展開を推進する。

12. 公共交通計画策定支援ツール開発プロジェクト(パシフィックコンサルタンツ)

GTFSデータや乗降実績データ等を活用し、ブラウザ上で容易に地域交通の現状可視化や分析を可能とするウェブツールを開発。

開発成果はオープンソースとして公開し、自治体職員等がデータを活用した地域公共交通計画を立案するための環境を整備する。

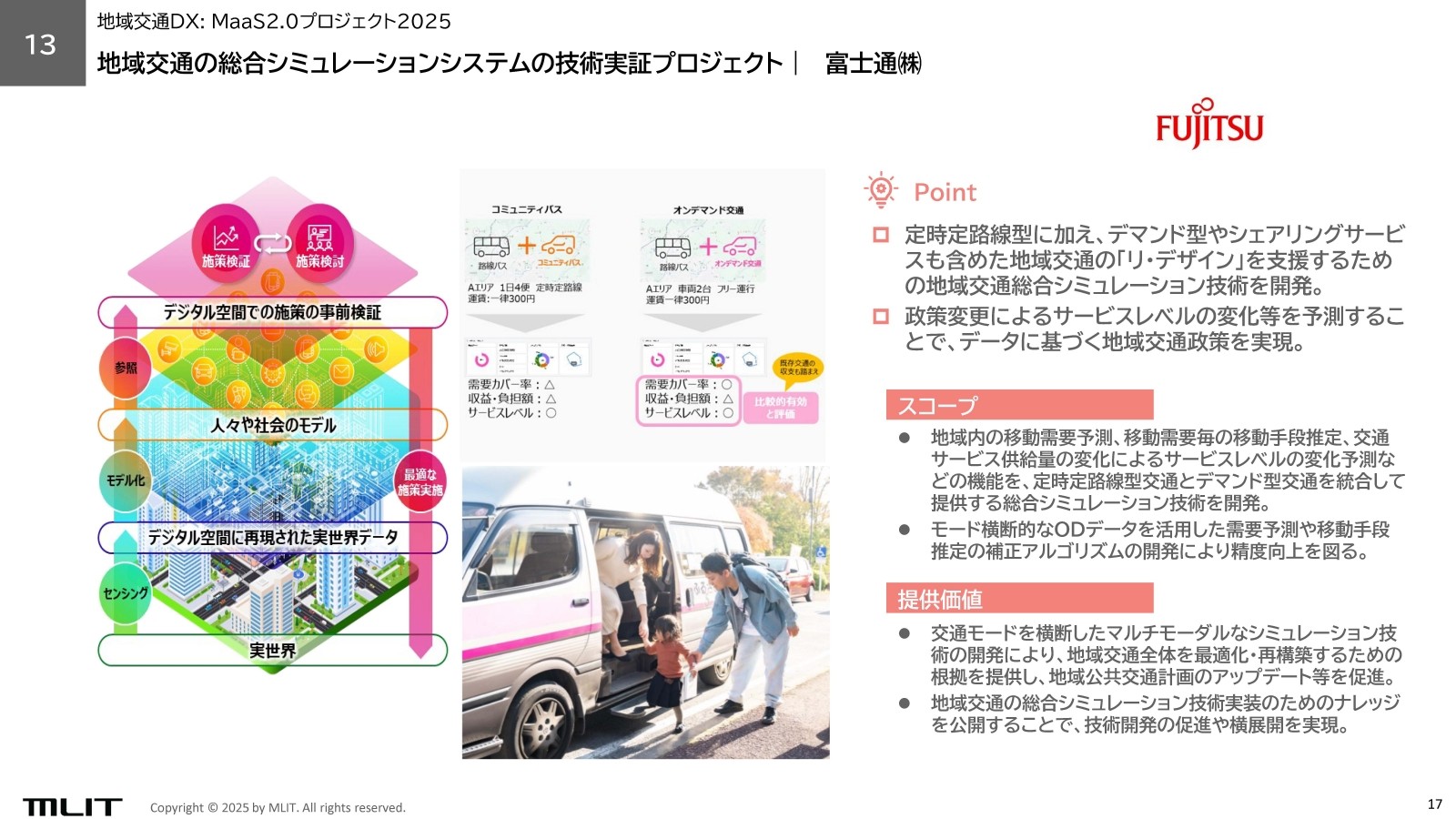

13. 地域交通の総合シミュレーションシステムの技術実証プロジェクト(富士通)

定時定路線型に加え、デマンド型やシェアリングサービスも含めた地域交通の「リ・デザイン」を支援するための地域交通総合シミュレーション技術を開発。

政策変更によるサービスレベルの変化等を予測することで、データに基づく地域交通政策を実現する。

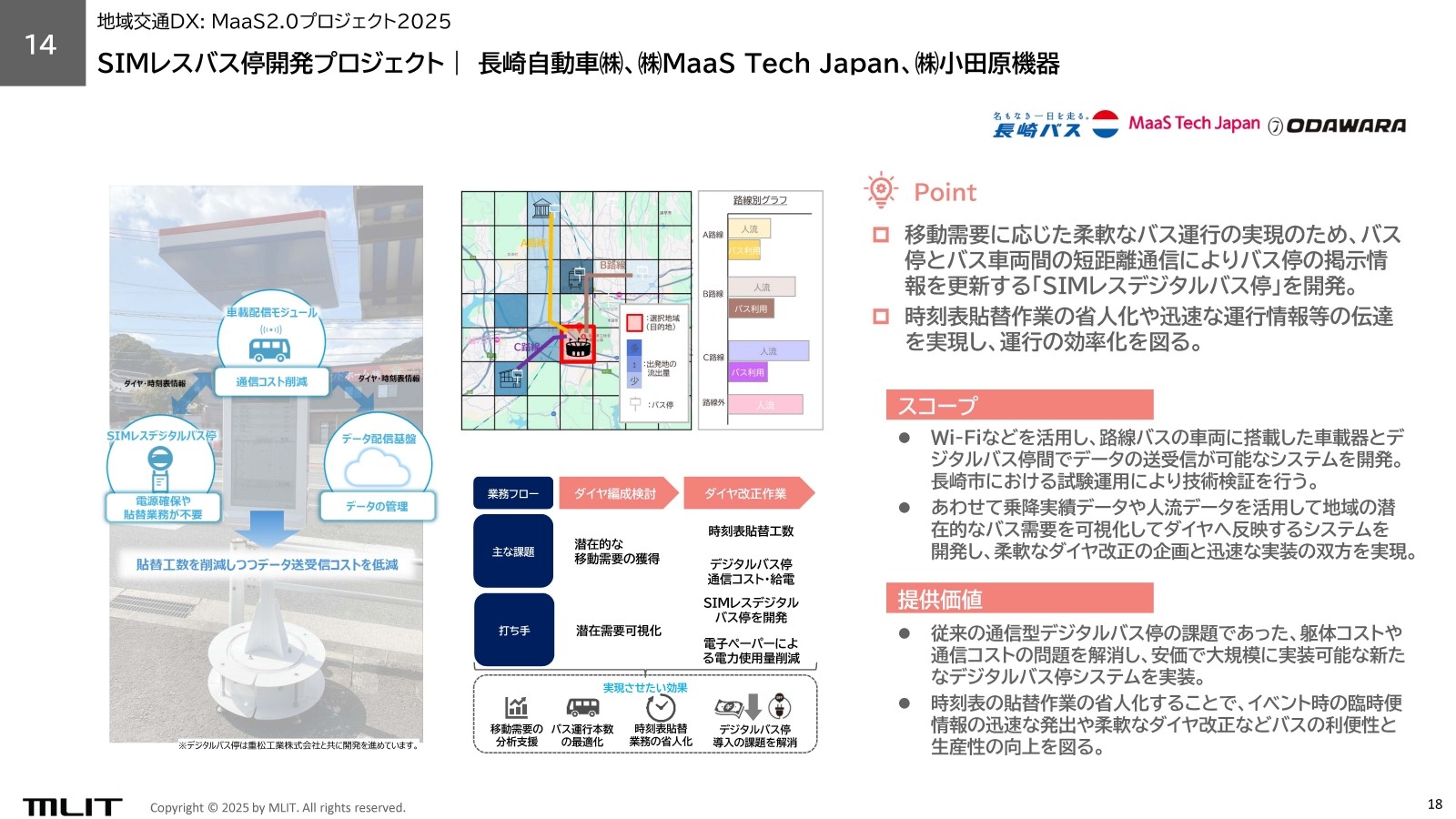

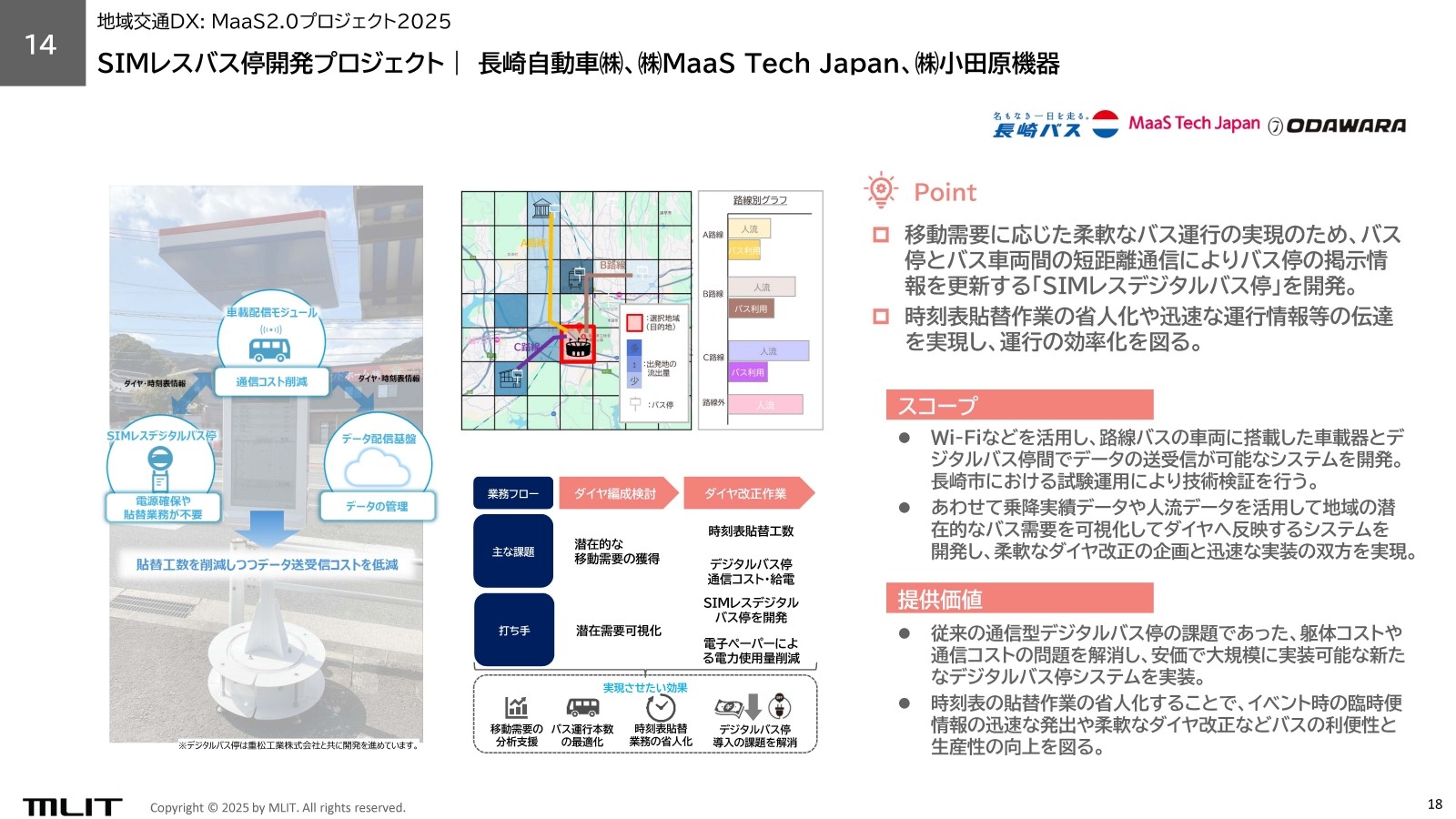

14. SIMレスバス停開発プロジェクト(長崎自動車、MaaS Tech Japan、小田原機器)

移動需要に応じた柔軟なバス運行の実現のため、バス停とバス車両間の短距離通信によりバス停の掲示情報を更新する「SIMレスデジタルバス停」を開発。

時刻表貼替作業の省人化や迅速な運行情報等の伝達を実現し、運行の効率化を図る。

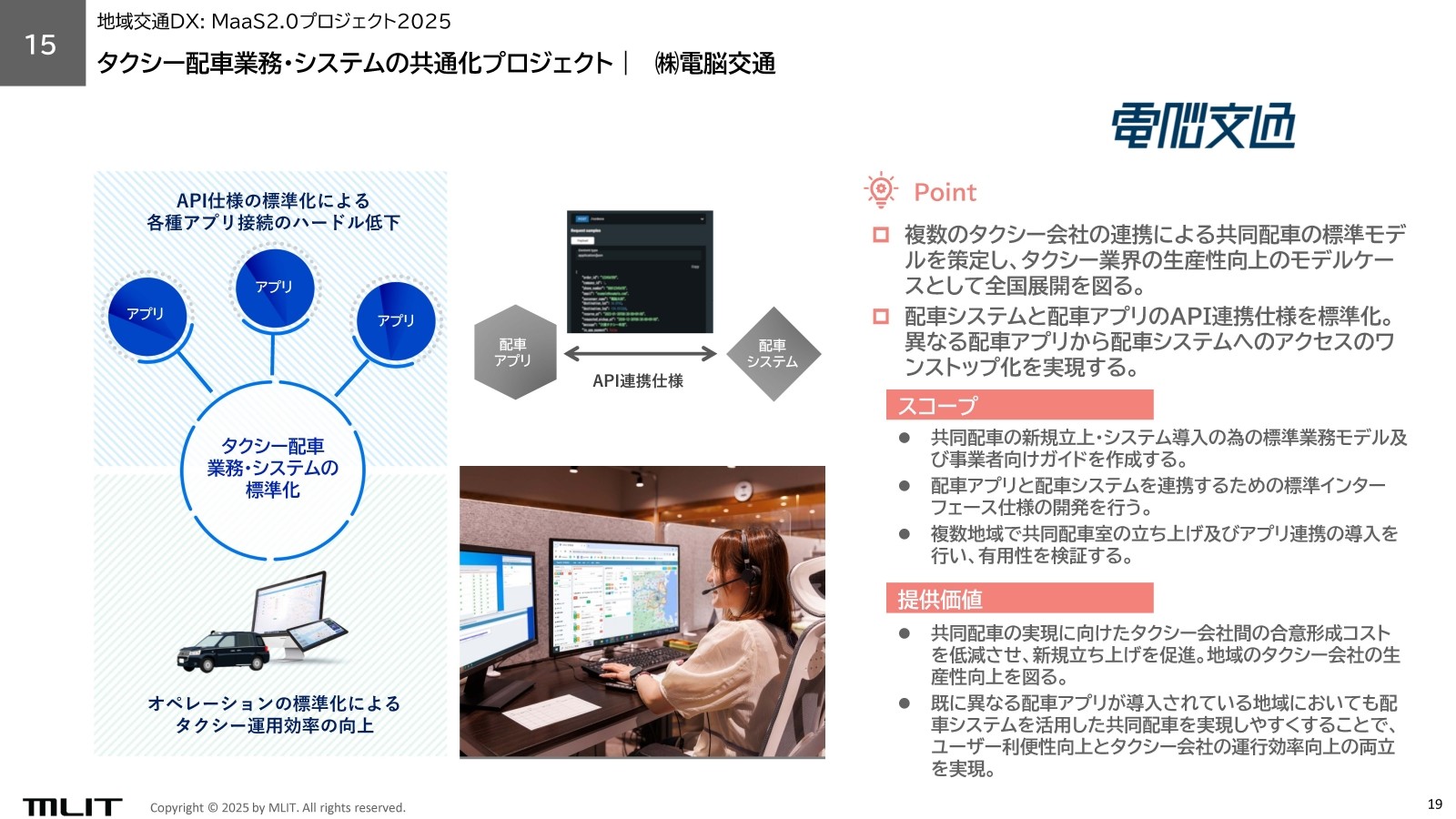

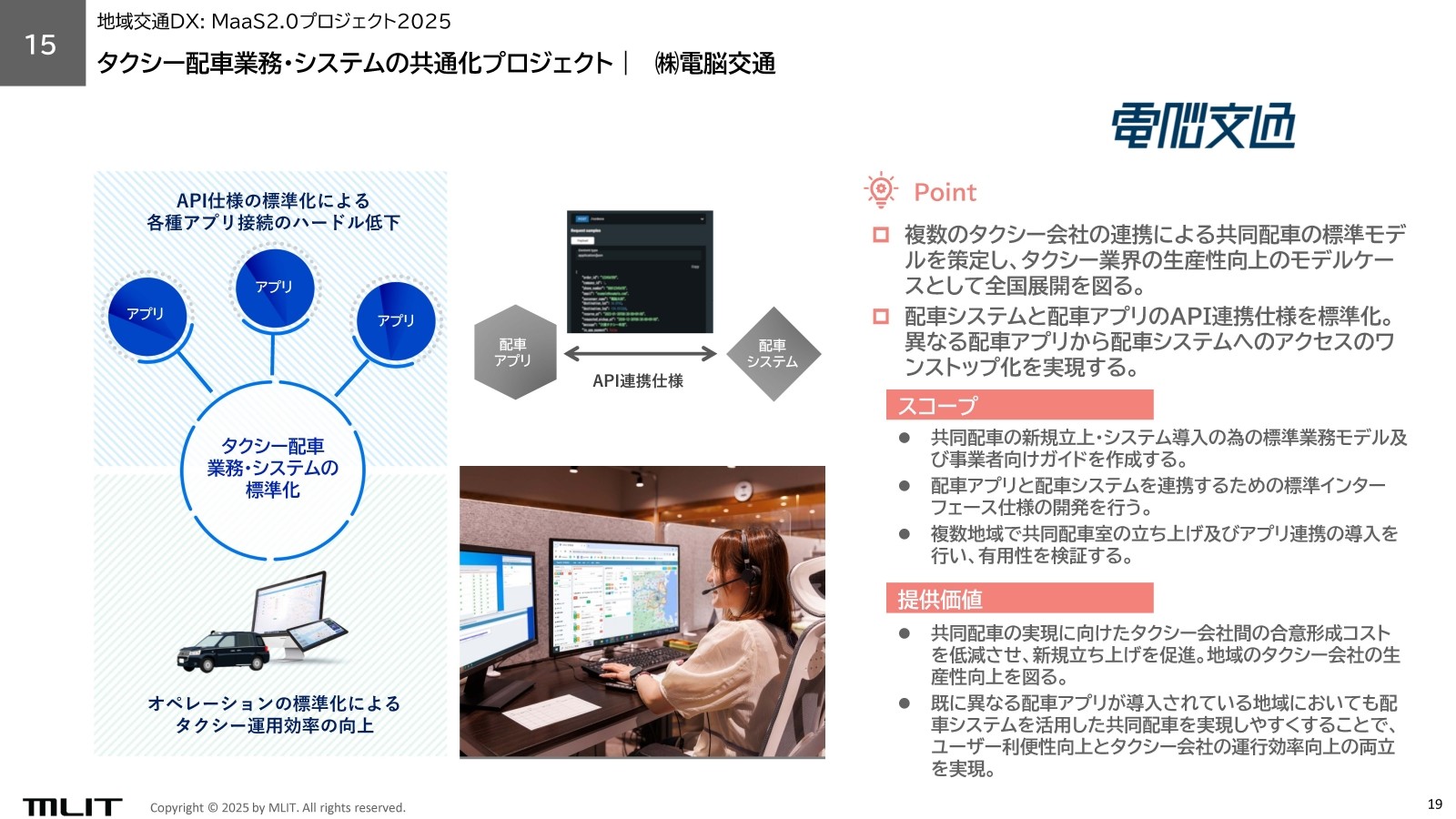

15. タクシー配車業務・システムの共通化プロジェクト(電脳交通)

複数のタクシー会社の連携による共同配車の標準モデルを策定し、タクシー業界の生産性向上のモデルケースとして全国展開を図る。

配車システムと配車アプリのAPI連携仕様を標準化し、異なる配車アプリから配車システムへのアクセスのワンストップ化を実現する。

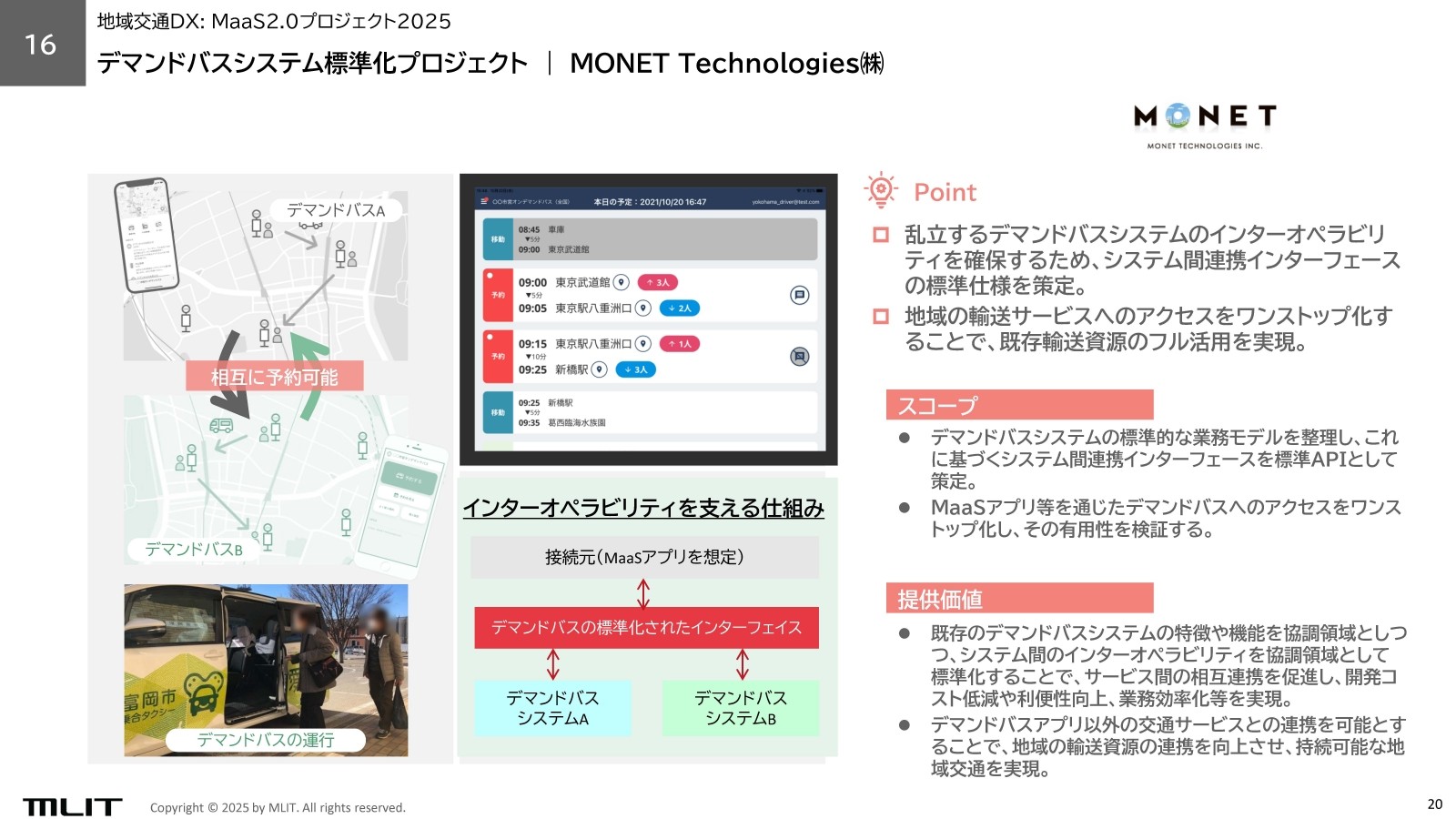

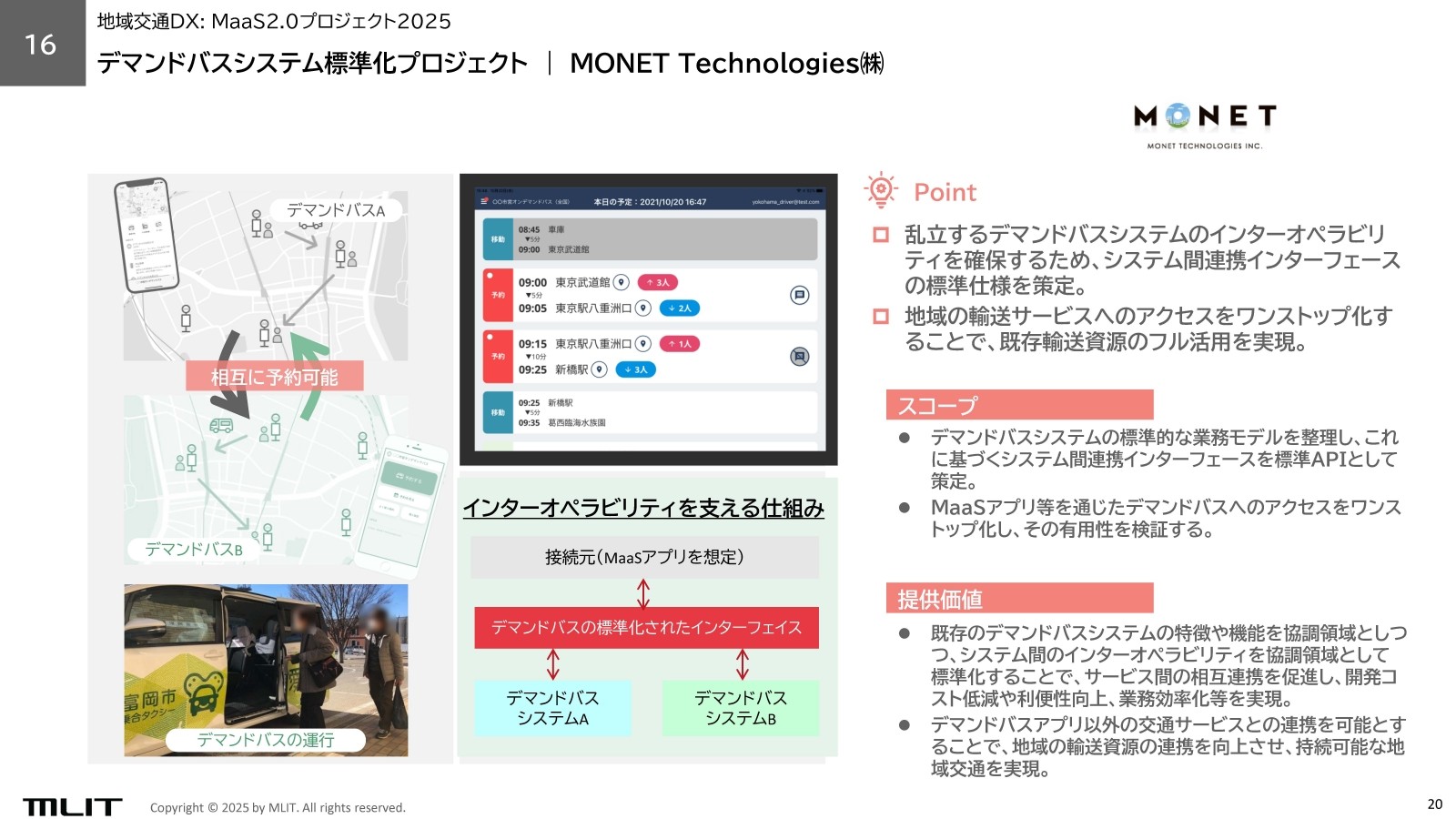

16. デマンドバスシステム標準化プロジェクト(MONET Technologies)

乱立するデマンドバスシステムのインターオペラビリティを確保するため、システム間連携インターフェースの標準仕様を策定。

地域の輸送サービスへのアクセスをワンストップ化することで、既存輸送資源のフル活用を実現する。

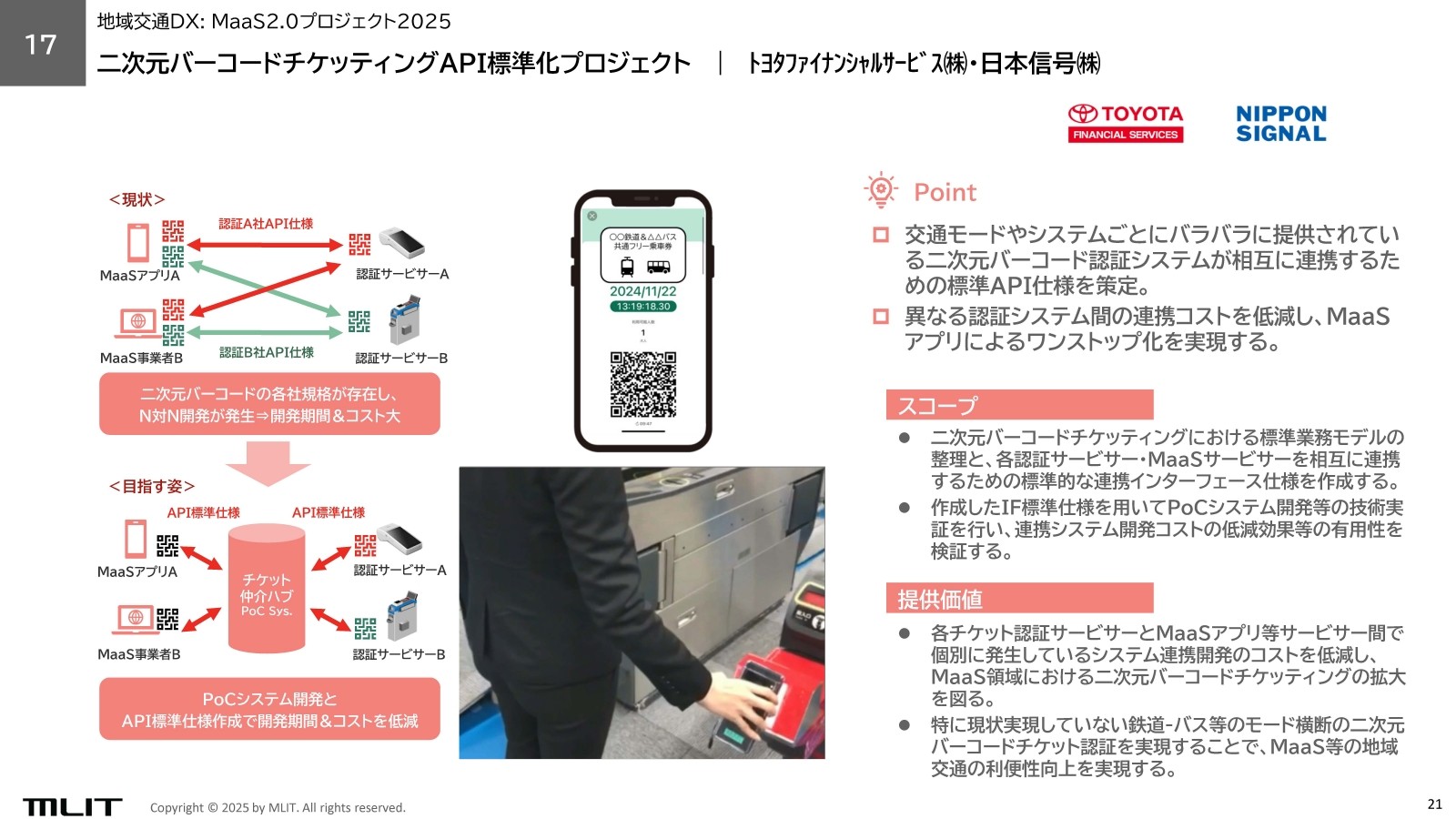

17. 二次元バーコードチケッティングAPI標準化プロジェクト(トヨタファイナンシャルサービス、日本信号)

交通モードやシステムごとにバラバラに提供されている二次元バーコード認証システムが相互に連携するための標準API仕様を策定。

異なる認証システム間の連携コストを低減し、MaaSアプリによるワンストップ化を実現する。

18. モビリティシェアリングシステム標準化プロジェクト(パシフィックコンサルタンツ、OpenStreet)

複数のシェアサイクル事業者によるポート共有、情報連携、精算連携等の連携手法を標準化することで、地域におけるサービス品質・事業継続性を向上させる。

アプリに関わらず利用者がアクセスできるシェアサイクルを増大させ、より簡単に利用できる環境を提供する。

19. バス業務標準化プロジェクト(フューチャーアーキテクト)

現状バラバラとなっているバス事業における業務手順やシステム構成、データ仕様等を一体的に標準化。

システムリプレイスやデータ連携、業務連携等に必要なコストを低減させ、産業構造の強靭化を実現する。

MaaS2.0が実現する地域交通の未来

MaaS2.0の推進により、これまで個別に発展してきた地域交通のデジタル化を体系的に進め、「サービス」「データ」「マネジメント」「ビジネスプロセス」を一体的にデジタル活用することで、以下のような未来像が期待できる。

- 交通空白の解消:デマンド型交通と定時定路線型交通の最適な組み合わせにより、交通サービスの空白地帯を減らす

- データに基づく交通政策:リアルタイムの乗降データや移動ニーズを把握し、効率的な交通計画を立案

- シームレスな移動体験:複数の交通モードを連携させ、予約から支払いまでをワンストップで完結

- 交通資源の有効活用:遊休車両や既存交通システムの共同利用による効率化

- 標準化によるコスト削減:API連携やデータ形式の標準化により開発・運用コストを削減

まとめ

国土交通省が推進する「地域交通DX: MaaS2.0」は、単なるデジタル化にとどまらず、地域交通のあり方を根本から見直し、持続可能で利便性の高い交通システムの構築を目指している。

19件のプロジェクトを通じて、鉄道・バス・タクシー・シェアサイクルなど多様な交通モードを連携させ、データ活用による効率化と、利用者目線での新たなサービス創出を進めていく。

人口減少社会において地域交通をいかに維持・発展させるかは重要な課題である。MaaS2.0の取り組みは、交通空白の解消、交通事業者の生産性向上、利用者の移動利便性向上という「三方よし」の解決策となることが期待される。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします