迫りくるインフラ危機に、どう立ち向かうか

私たちの生活を支える橋や道路、トンネルといったインフラが今、大きな転換点を迎えている。

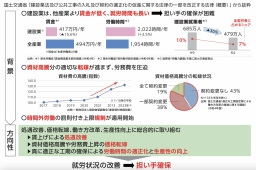

2024年時点で建設後50年以上経過する道路橋は約37%にのぼり、2040年には実に75%に達すると予測されている。

その一方で、これらのインフラを管理する市区町村の土木部門職員は、直近約30年で26%も減少した。

さらに深刻なのは技術系職員の不足だ。

全国の市区町村のうち、技術系職員がゼロの自治体が25%、5人以下の自治体が約半数を占めるという現実がある。

「インフラ老朽化」と「人手不足」—— この二つの危機が同時進行する中、国土交通省は2025年10月14日、新たな処方箋として「群マネの手引き Ver.1(群マネ入門超百科)」を公表した。

この手引きは、限られた人材と予算の中でも、地域のインフラを確実に守り抜くための実践的なガイドラインである。

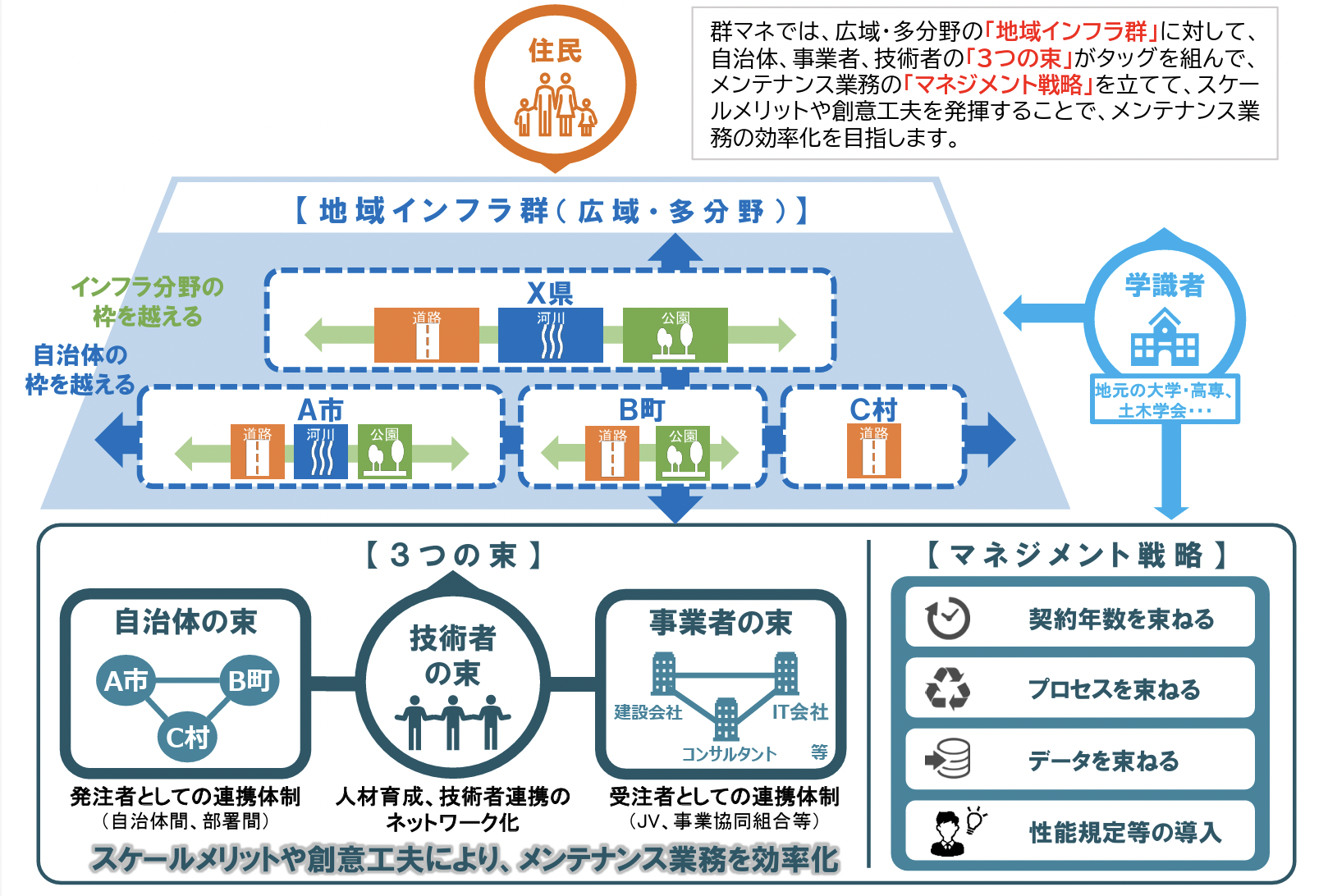

「群マネ」とは何か?バラバラを「群」で束ねる新発想

「群マネ」とは「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の略称である。

その本質は、複数自治体のインフラや複数分野のインフラを一つの「群」として捉え、効率的・効果的にマネジメントしていく取り組みだ。

従来、各自治体は橋や道路、河川、公園といったインフラをそれぞれ個別に管理してきた。

しかし、職員が限られる中でこの方式を続けることは、もはや困難になりつつある。

群マネは、この限界を突破するために生まれた新しいマネジメント手法なのである。

群マネの中核となる「3つの束」

群マネの仕組みは、「3つの束」で構成される。

1. 自治体の束

市区町村同士が協力する「水平連携」や、都道府県が関与する「垂直連携」により、自治体の枠を越えて協力する体制である。

例えば、複数の町村が共同で橋梁点検を発注したり、県が市町村の業務を代行したりする形態がある。

2. 事業者の束

JV(共同企業体)や事業協同組合など、複数の建設会社が連携して業務を受注する体制である。

地元の中小企業が協力することで、大規模な維持管理業務にも対応できるようになる。

3. 技術者の束

人材育成や技術者連携のネットワーク化を進め、限られた技術者を効果的に活用する仕組みである。学識者や地元の大学・高専も含めた技術支援体制の構築が含まれる。

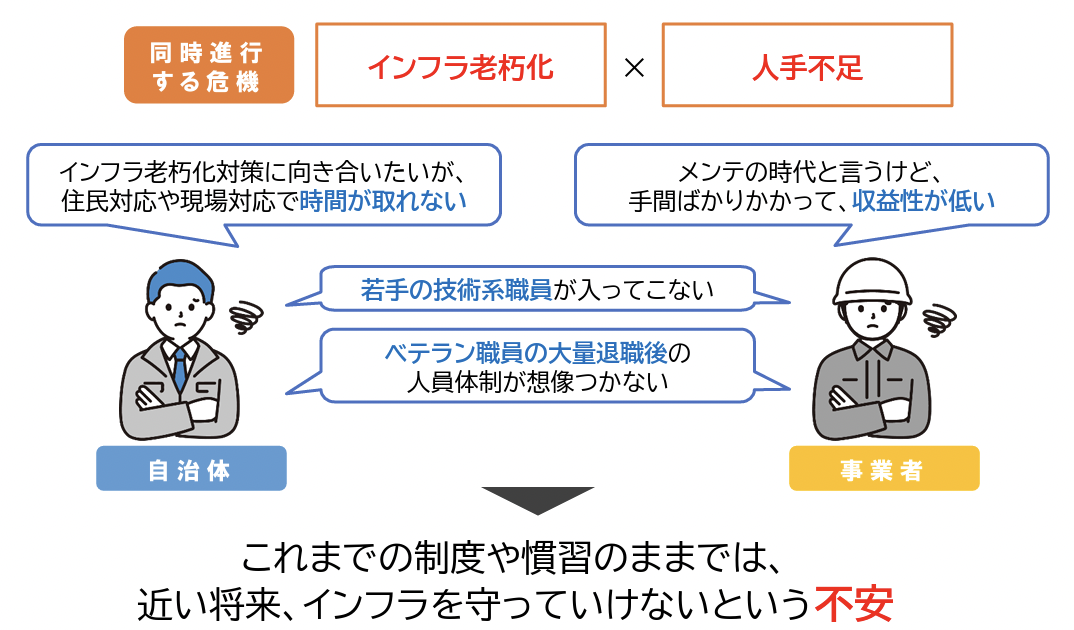

なぜ今、群マネが必要なのか?現場の苦悩と危機感

インフラメンテナンスの現場では、自治体側と事業者側の双方で深刻な悩みが高まっている。

自治体側の課題

- インフラ老朽化対策に向き合いたいが、住民対応や現場対応で時間が取れない

- ベテラン職員の大量退職後の人員体制が想像できない

- 若手の技術系職員が入ってこない

事業者側の課題

- メンテナンスの仕事は手間ばかりかかって収益性が低い

- 小規模な案件が多く、経営が安定しない

- 人材確保が困難で、事業継続に不安がある

こうした課題に対して、従来の延長線上では改善の見通しが立たない。

だからこそ、発想を転換して「束ねる」ことで、スケールメリットや創意工夫を発揮する群マネが求められているのである。

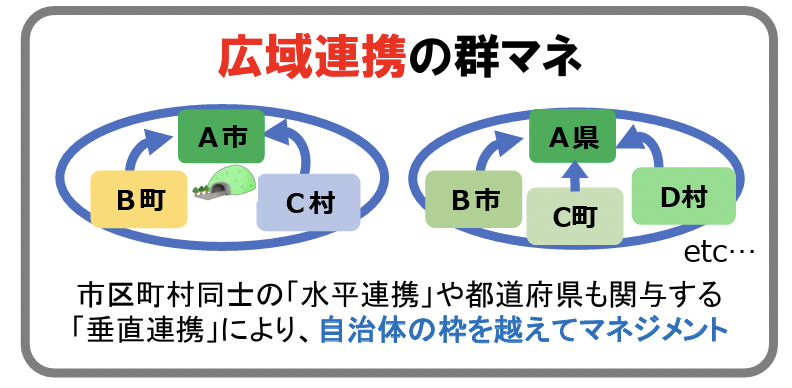

群マネの類型:2つの連携パターン

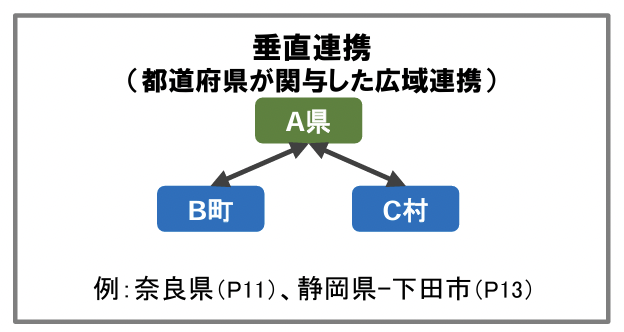

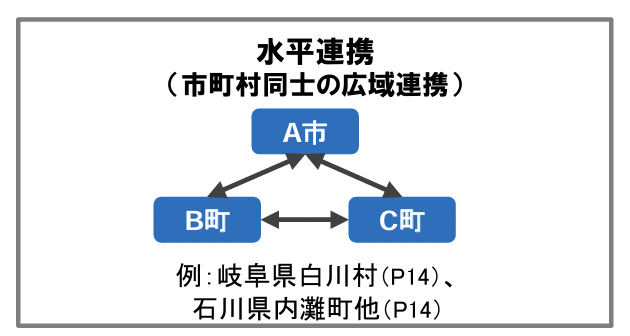

群マネには大きく分けて2つの連携パターンが存在する。

広域連携の群マネ

自治体の枠を越えたマネジメントである。さらに細かく見ると、以下の2つのタイプがある。

- 垂直連携:

都道府県が市町村を支援する形態。技術系職員が不足する市町村に対して、県が橋梁点検や補修設計などを代行する。

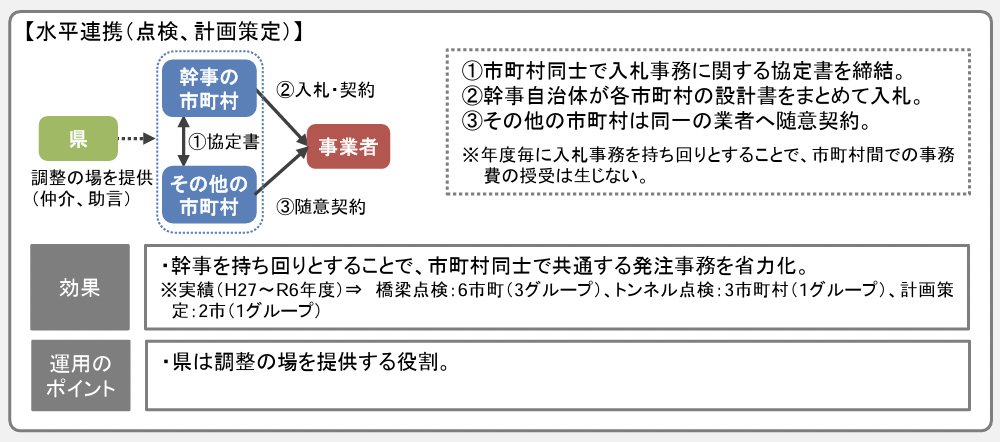

- 水平連携:

市町村同士が協力する形態。隣接する複数の自治体が共同で業務を発注することで、発注事務の効率化や事業者の確保を図る。

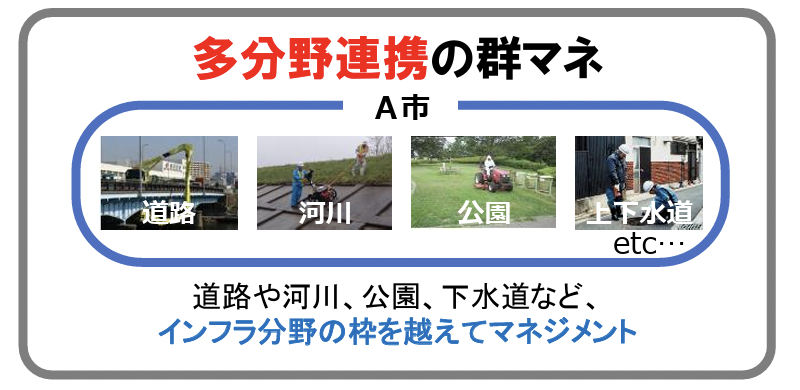

多分野連携の群マネ

インフラ分野の枠を越えたマネジメントである。

道路、河川、公園、下水道など、従来は別々に管理されていた施設を一体的に維持管理する。

例えば、道路のパトロールと河川のパトロールを同時に実施したり、道路の舗装補修と清掃作業をセットで発注したりすることで、作業効率が大幅に向上する。

先行事例に学ぶ:全国で広がる実践

群マネの手引き Ver.1では、すでに群マネを実践している先行事例が数多く紹介されている。

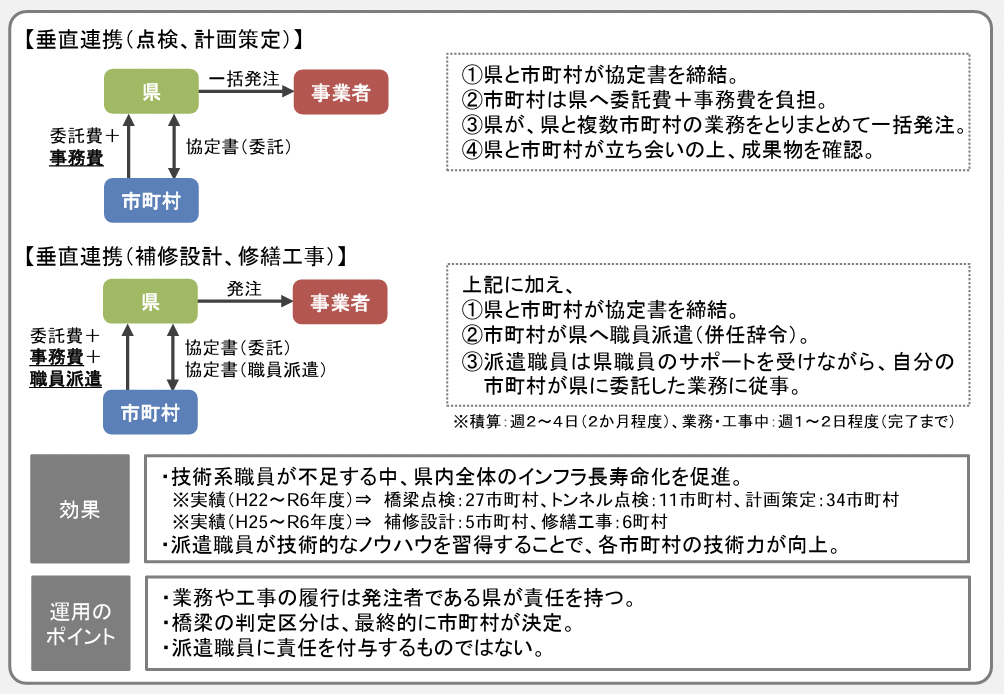

事例1:奈良県「奈良モデル」

県が市町村の橋梁点検や補修設計を一括発注する仕組みである。技術系職員が不足する市町村にとって、県の技術力を活用できる大きなメリットがある。

平成22年度から令和6年度までの実績として、橋梁点検は27市町村、トンネル点検は11市町村、計画策定は34市町村で実施されている。

さらに注目すべきは、市町村職員の派遣制度である。市町村職員が県に派遣され(併任辞令)、県職員のサポートを受けながら自分の市町村が委託した業務に従事する。

これにより、派遣職員が技術的なノウハウを習得し、各市町村の技術力向上につながっている。

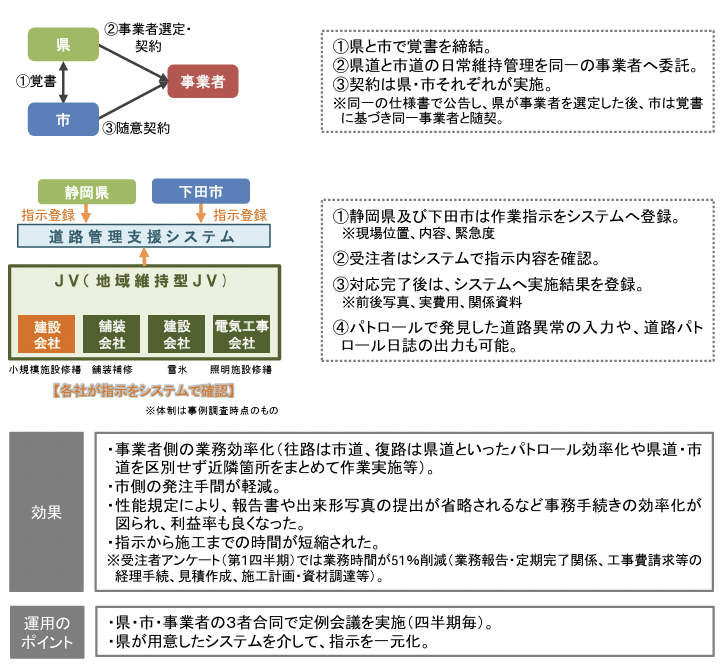

事例2:静岡県と下田市の共同発注

県道と市道の日常維持管理を同一の事業者(JV)へ共同発注する取り組みである。

県と市が覚書を締結し、同じ仕様書で公告することで、県道・市道の区別なく効率的にパトロールや作業を実施できる。

受注者アンケートによれば、業務時間が第1四半期だけで51%も削減された。

具体的には、往路で市道をパトロールし、復路で県道をパトロールするといった効率化や、県道・市道を区別せず近隣箇所をまとめて作業することが可能になった。

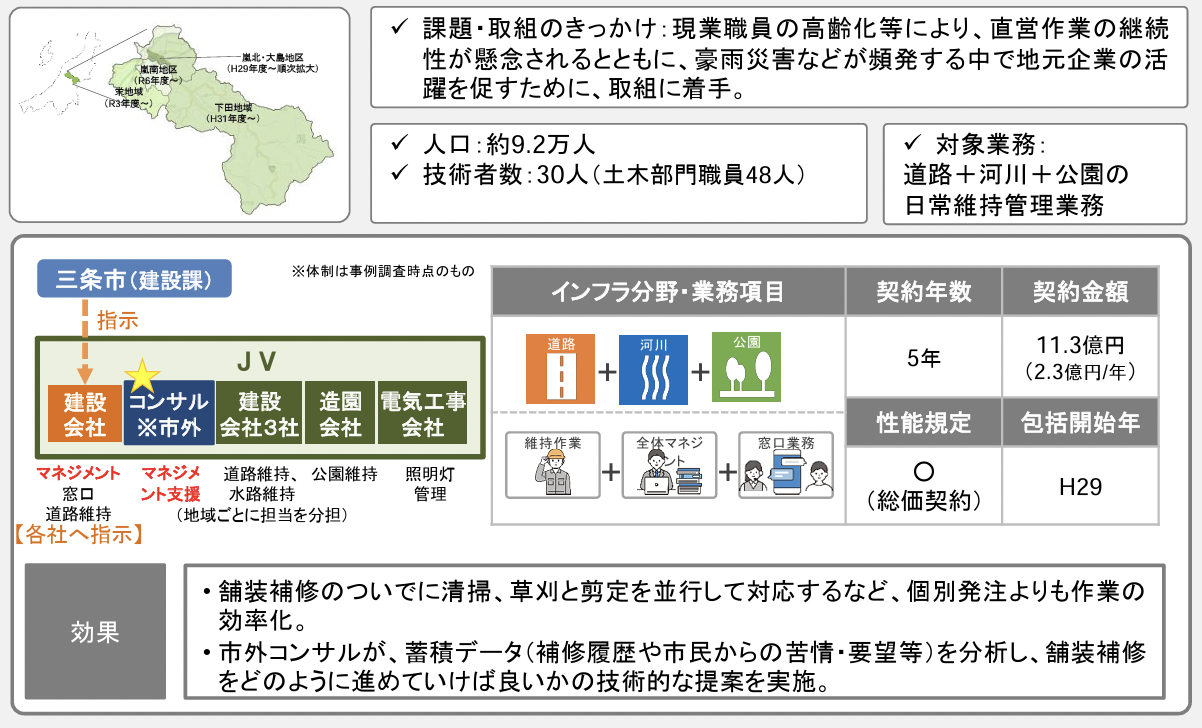

事例3:新潟県三条市の包括管理

市外のコンサルタント会社が地元業者JVをサポートする形態である。

コンサルタントがマネジメント業務を担い、蓄積データ(補修履歴や市民からの苦情・要望等)を分析して、舗装補修の技術的な提案を実施している。

この取り組みにより、舗装・補修のついでに清掃・草刈・剪定を並行して対応するなど、個別発注よりも作業が大きく効率化した。

事例4:栃木県(栃木土木事務所)

財政健全化プログラムとして、県の出先機関の統廃合や人員削減がされる中、県建設業協会からも建設業協同組合の活用の提案があり、取組に着手することに。

栃木県(栃木土木事務所)が、建設業協同組合に指示をし、県内全9事務所にて事業協同組合へ包括委託した(地域毎に担当を分担)。

委託した業務は、道路や河川、砂防の日常維持・管理業務で、都度の契約手続きが不要なため、事務手続きが削減されるというメリットや、、通年契約となったことにより、人員の配置をしやすくなったという効果があらわれた。

さらに、除雪などで他エリアを事業者間で協力して実施したケースも報告された。

群マネ導入の効果:3者それぞれにメリット

先行事例では、発注者、事業者、住民それぞれから具体的な効果が報告されている。

発注者(自治体)の効果

- 発注作業や指示を一本化することで、職員の直営対応時間が減少

- 技術力のある自治体や事業者と連携することで、職員の技術力が向上

- 不調・不落件数が減少

- インフラ管理者としての計画・マネジメント業務に注力できるようになった

事業者の効果

- 複数の現場をまとめて作業することで効率化(パトロールの一本化、近隣現場の同時施工など)

- JVの代表企業に書類作成が一本化され、構成企業は作業に集中できる

- 複数年契約により経営の見通しが立ち、新たな雇用や設備投資に結びついた

- JVメンバー間で作業時期の調整や人員・資機材の融通がしやすくなった

- 性能規定により、事業者側から新技術や作業方針を提案できるようになった

住民の効果

- 相談後の対応が迅速化した

- 先回りの対応がなされるようになり、インフラ維持管理への満足度が向上

群マネを進めるためのポイント:標準的なステップ

手引きでは、群マネの導入検討から事業実施までの標準的なステップが示されている。

STEP0(準備段階)

自分の自治体の現状を分析し、連携する他部署や自治体を見つける。群マネ以外の現状打開策も含めて検討する。

STEP1(キックオフ)

プロジェクトチームを立ち上げ、目標とロードマップを描く。

STEP2(実施方針の検討)

インフラ分野や対象業務を見定め、期待される効果を整理する。自治体間や部署間の役割分担を決定する。

STEP3 (事業者とのコミュニケーション)

事業者とファーストコンタクトを取り、勉強会やアンケートを実施する。サウンディング調査により、事業者の意見を実施方針に反映する。

STEP4 (予算要求・発注手続き)

複数自治体や複数部署で費用分担を決め、発注図書を作成して発注手続きを進める。

STEP5 (事業実施)

円滑なスタートのための準備をし、定期的なモニタリングで成果をチェックする。

STEP6 (評価・次期事業の検討)

事業完了後に効果をフォローアップし、改善策を検討して次期事業にステップアップする。

自分の自治体の現状を分析し、連携する他部署や自治体を見つける。群マネ以外の現状打開策も含めて検討する。

STEP1(キックオフ)

プロジェクトチームを立ち上げ、目標とロードマップを描く。

STEP2(実施方針の検討)

インフラ分野や対象業務を見定め、期待される効果を整理する。自治体間や部署間の役割分担を決定する。

STEP3 (事業者とのコミュニケーション)

事業者とファーストコンタクトを取り、勉強会やアンケートを実施する。サウンディング調査により、事業者の意見を実施方針に反映する。

STEP4 (予算要求・発注手続き)

複数自治体や複数部署で費用分担を決め、発注図書を作成して発注手続きを進める。

STEP5 (事業実施)

円滑なスタートのための準備をし、定期的なモニタリングで成果をチェックする。

STEP6 (評価・次期事業の検討)

事業完了後に効果をフォローアップし、改善策を検討して次期事業にステップアップする。

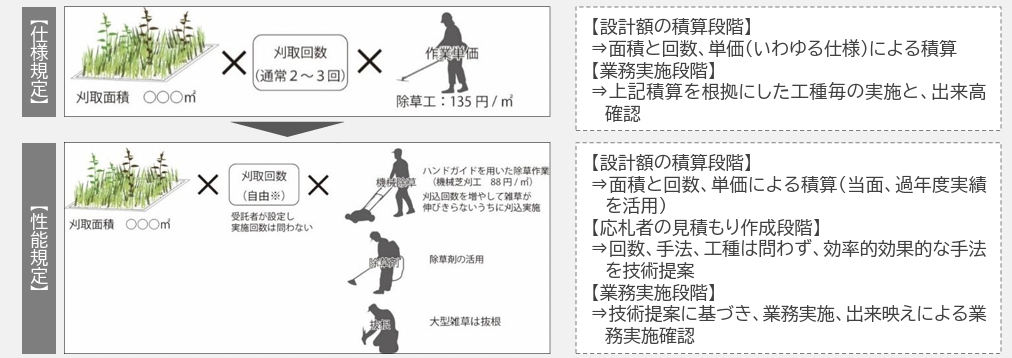

性能規定の導入:創意工夫を引き出す仕組み

群マネを効果的に機能させるキーワードの一つが「性能規定」である。

従来の「仕様規定」では、発注者が作業の実施時期や頻度、方法を細かく指定していた。

これに対して「性能規定」では、発注者があらかじめ管理水準(例:「車道及び歩道内で、車両の円滑な走行と歩行者の安全性を妨げないよう保持する」)を規定し、その達成方法は受注者の創意工夫に委ねる。

性能規定の導入により、先行事例では以下のような創意工夫が生まれている。

- コールセンター業務の品質向上と周知活動の強化

- AIを活用したひび割れの継続監視手法

- 高品質材料を用いた試験施工

- 蓄積データを用いた効率的な補修要領の作成

複数年契約:経営安定化と人材確保を実現

もう一つの重要な要素が「複数年契約」である。

従来の単年度契約では、事業者は毎年入札に参加しなければならず、受注できるか不確実なため、人員や資機材の確保が困難だった。

これに対して、3年や5年といった複数年契約を導入することで、事業者は長期的な視点で経営計画を立てられるようになる。

先行事例では、橋梁の点検・設計業務で5年契約を採用することで、点検・診断の統一性が向上し、一貫した思想・方針による橋梁長寿命化修繕計画の策定が可能になった。

また、日常維持管理業務では、降雪前の繁忙期に複数年契約と構成員の相互協力により、切れ目ない施工が可能になっている。

データ連携とデジタル化:効率化の基盤

群マネの推進には、自治体間や受発注者間でのデータ連携も重要である。

静岡県と下田市の事例では、道路管理支援システムを導入し、県と市の双方が作業指示をシステムに登録する仕組みを構築した。

受注者はシステムで指示内容を確認し、対応完了後は実施結果(前後写真、実費用、関係資料)をシステムに登録する。これにより、都度の電話連絡や書類のやり取りが不要になり、大幅な効率化が実現している。

また、パトロールで発見した道路異常の入力や、道路パトロール日誌の出力も可能になっており、現場業務のデジタル化が進んでいる。

まとめ:群マネが切り拓く持続可能なインフラ管理

「群マネの手引き Ver.1」は、インフラ老朽化と人手不足という二重の危機に直面する日本の自治体と建設業界に対して、具体的かつ実践的な解決策を提示している。

群マネの本質は、「孤軍奮闘」から「総力戦」への転換である。

限られた資源を最大限に活用するために、自治体、事業者、技術者が「束」となって協力し、従来の枠組みを超えたマネジメントを実現する。

それは単なる効率化ではなく、地域のインフラを次世代に引き継ぎ、持続可能な地域社会を実現するための戦略的な取り組みなのである。

先行事例が示すように、群マネは机上の理論ではなく、すでに全国各地で成果を上げている実証済みの手法だ。

発注者側では職員の直営対応時間が削減され、本来注力すべき計画・マネジメント業務に専念できるようになった。

事業者側では業務の効率化と経営の安定化が実現し、新たな雇用や設備投資につながっている。そして住民にとっては、より迅速で質の高いサービスが提供されるようになった。

国土交通省は今後、この手引きを用いた普及活動(自治体説明会等)を展開し、さらに「群マネの手引きVer.2」の策定に向けて、既存事例が乏しいスキームを含めた議論を継続する予定である。

人口減少と高齢化が進む中、私たちの生活を支えるインフラをどう守るか——その答えの一つが、この「群マネ」にある。自治体の規模や地域特性に応じて、それぞれが最適な群マネのスタイルを見つけ、実践していくことが求められている。

「インフラ老朽化の脅威から、われらのまちを守れるか?」手引きの副題に込められたこの問いかけに、群マネは「束で立ち向かえば、守れる」と明快に答えている。

新たなインフラマネジメントの時代が始まろうとしている。

参考情報/画像引用元:国土交通省:群マネの手引き Ver.1(群マネ入門超百科)」公表ページPDF資料より

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします