鹿島は2025年3月8日、休日早朝に発生する最大級の地震を想定したBCP訓練を全社一斉に実施したと発表した。

本社および首都圏4支店(関東、東京土木、東京建築、横浜支店)では、休日の朝7時に都心東部(東京都江東区)を震源地とする最大震度7の首都直下地震が発生したという想定で訓練が行われた。

毎年震源地を東西南北に変えて実施している同社の訓練は、地震発生時に速やかに行うべき15項目の重要業務のうち、特に7項目に絞って習熟度を高めることを目的としている。

今回の訓練では、国内の鹿島グループ全従業員約2万6千人を対象とした安否登録訓練が実施された。

地震発生後に従業員が復旧活動に従事する前提となる家族の安否確認のため、一人ひとりが家族との連絡手段を複数用意していることを確認し、家族の安否状況も「従業員安否システム」に登録するという実践的な内容となっている。

また、復旧活動拠点の設置および拠点間連携訓練では、本社ビル群3棟、技術研究所、関東支店、横浜支店、社員寮3ヵ所の合計9ヵ所に拠点を設置した。

鹿島では、夜間や休日に大地震が発生した場合でも迅速に初動対応ができるよう、復旧活動拠点から5km圏内に居住する社員を「第1次参集要員」、10km圏内に居住する社員を「第2次参集要員」に任命している体制が整えられている。

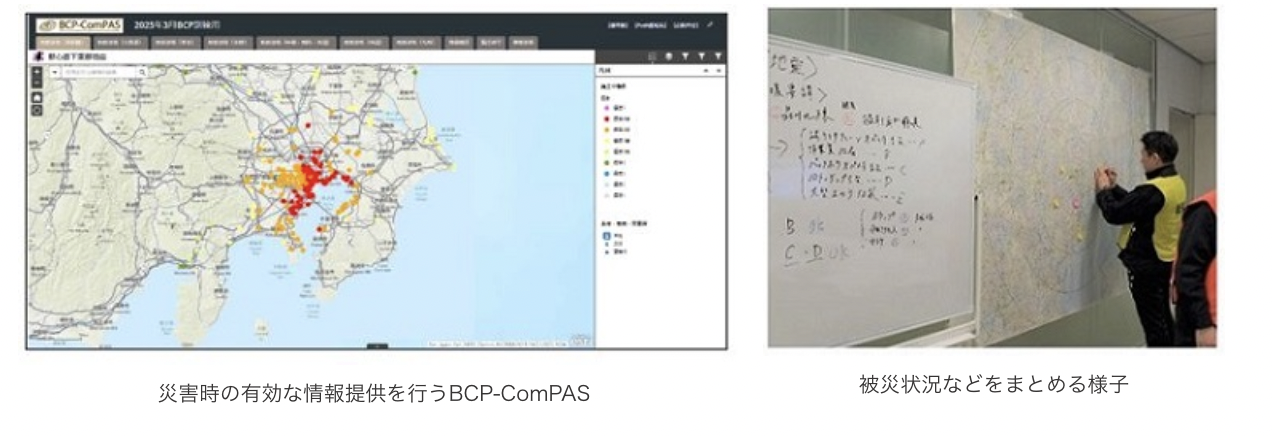

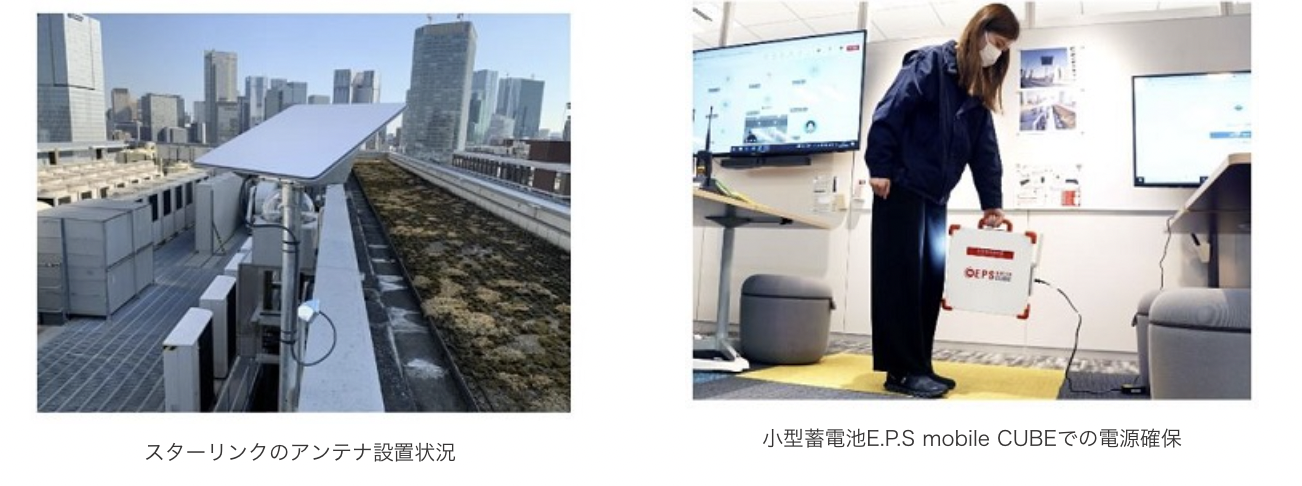

通信面では、災害時に既存のインターネット回線が長期間使用できなくなる事態に備え、本社ビルに衛星インターネットサービス「スターリンク」を導入し、実際に参集要員が利用する通信訓練を行った。

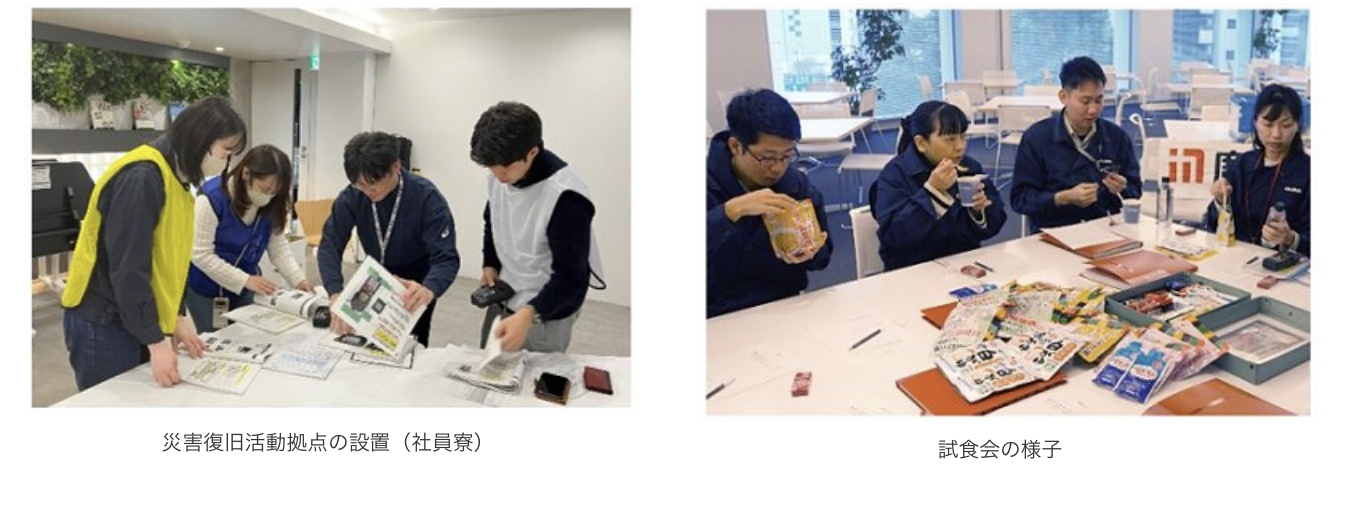

同時に、電力のバックアップ体制強化のため、既存の大型非常用発電機に加え、小型蓄電池「E.P.S mobile CUBE」を導入するなど電源の二重化も図られている。

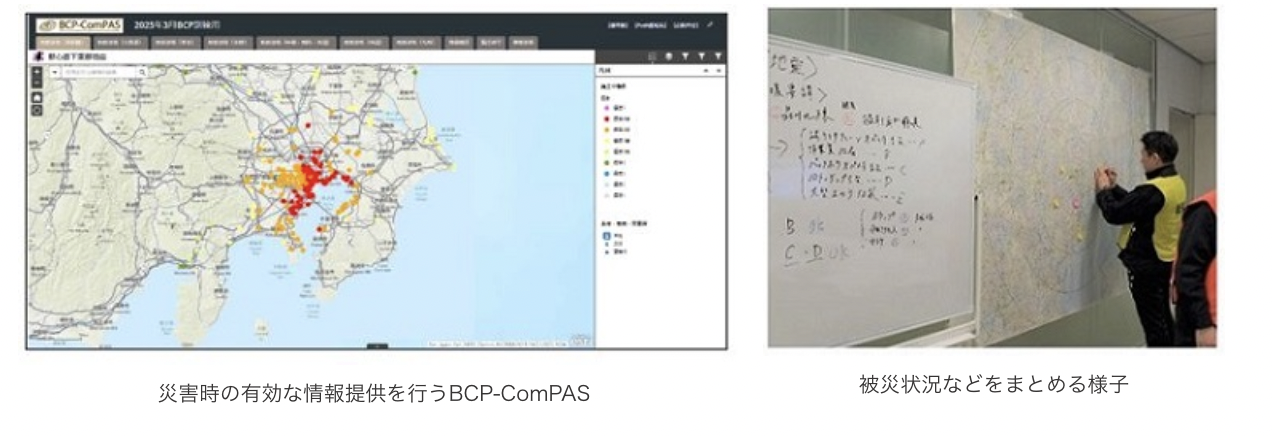

工事現場における対応訓練では、夜間や休日の「誰もいない緊急事態」を想定し、スマートフォンやタブレットを使って各現場社員の安否と参集可否の確認、重機や資材の応援要請内容などを「災害時現場速報システム」に登録して災害対策本部と共有した。

訓練後、天野社長は「複数の通信手段を確保し、定期的に通信訓練を続けることが重要」との総括を述べ、さらに「備蓄食を多めに確保し、訓練に合わせて試食して購入するローリングストックを各拠点で検討してほしい」と今後の課題を示した。

約2万6千人の安否確認、9拠点での復旧活動、衛星通信の活用など実践的な訓練で災害対応力を強化

本社および首都圏4支店(関東、東京土木、東京建築、横浜支店)では、休日の朝7時に都心東部(東京都江東区)を震源地とする最大震度7の首都直下地震が発生したという想定で訓練が行われた。

毎年震源地を東西南北に変えて実施している同社の訓練は、地震発生時に速やかに行うべき15項目の重要業務のうち、特に7項目に絞って習熟度を高めることを目的としている。

今回の訓練では、国内の鹿島グループ全従業員約2万6千人を対象とした安否登録訓練が実施された。

地震発生後に従業員が復旧活動に従事する前提となる家族の安否確認のため、一人ひとりが家族との連絡手段を複数用意していることを確認し、家族の安否状況も「従業員安否システム」に登録するという実践的な内容となっている。

また、復旧活動拠点の設置および拠点間連携訓練では、本社ビル群3棟、技術研究所、関東支店、横浜支店、社員寮3ヵ所の合計9ヵ所に拠点を設置した。

鹿島では、夜間や休日に大地震が発生した場合でも迅速に初動対応ができるよう、復旧活動拠点から5km圏内に居住する社員を「第1次参集要員」、10km圏内に居住する社員を「第2次参集要員」に任命している体制が整えられている。

通信面では、災害時に既存のインターネット回線が長期間使用できなくなる事態に備え、本社ビルに衛星インターネットサービス「スターリンク」を導入し、実際に参集要員が利用する通信訓練を行った。

同時に、電力のバックアップ体制強化のため、既存の大型非常用発電機に加え、小型蓄電池「E.P.S mobile CUBE」を導入するなど電源の二重化も図られている。

工事現場における対応訓練では、夜間や休日の「誰もいない緊急事態」を想定し、スマートフォンやタブレットを使って各現場社員の安否と参集可否の確認、重機や資材の応援要請内容などを「災害時現場速報システム」に登録して災害対策本部と共有した。

訓練後、天野社長は「複数の通信手段を確保し、定期的に通信訓練を続けることが重要」との総括を述べ、さらに「備蓄食を多めに確保し、訓練に合わせて試食して購入するローリングストックを各拠点で検討してほしい」と今後の課題を示した。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします