大成建設と光洲産業は、建設混合廃棄物の中間処理過程で発生する「ふるい下残さ」をソイルモルタルの母材として有効利用する技術を確立した。

建設混合廃棄物の中間処理過程では、再生砕石や再生資材が選別・分別された後、最終的に土が主体の「ふるい下残さ」が生じる。

一般的な中間処理で生じるふるい下残さには、微細な異物等が混入しているため再生利用が難しく、そのほとんどが建設副産物として最終処分されてきた。

各地の最終処分場は残余容量が年々減少傾向にあることから、ふるい下残さの最終処分量の低減は建設業界における重要な課題となっている。

両社はこの課題に対応するため、大成建設が保有する建設発生土を再利用するソイルモルタル製造技術「TAST工法」を応用し、ふるい下残さを有効利用できる技術の確立に向けて検討を重ねてきた。

TAST工法は、砂質土を主体とする建設発生土にセメントと水を混合させてソイルモルタルを製造する技術である。

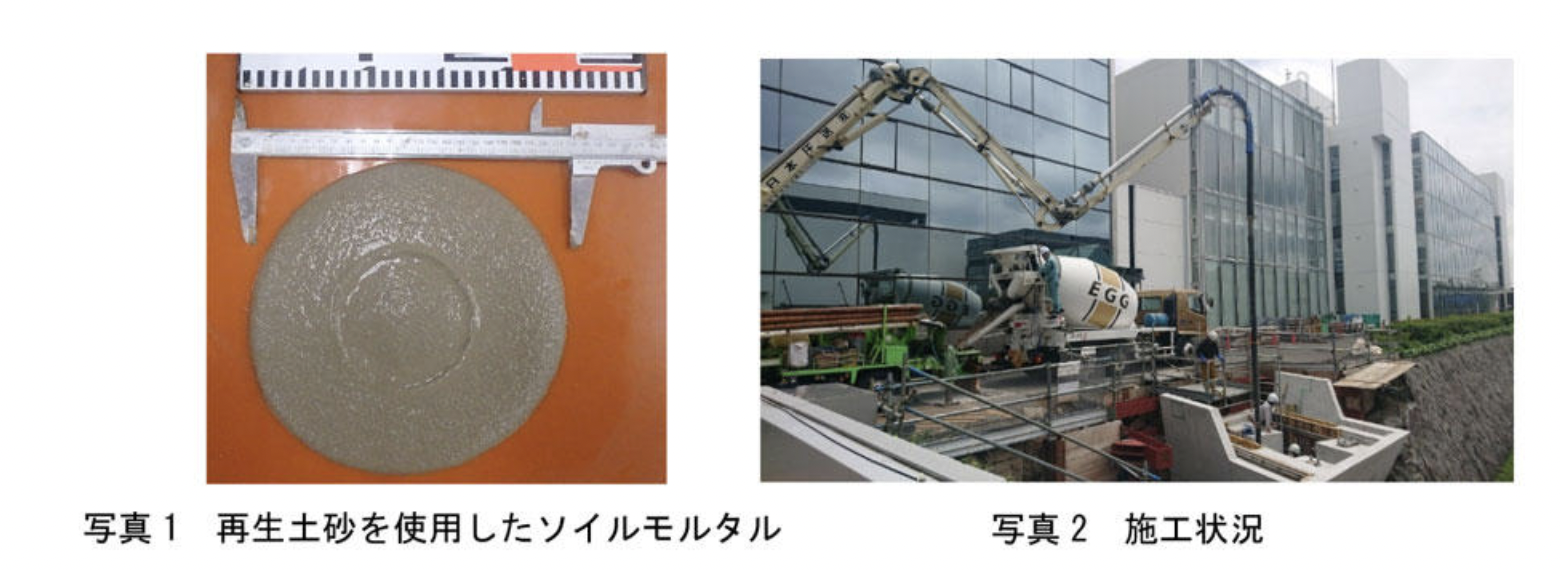

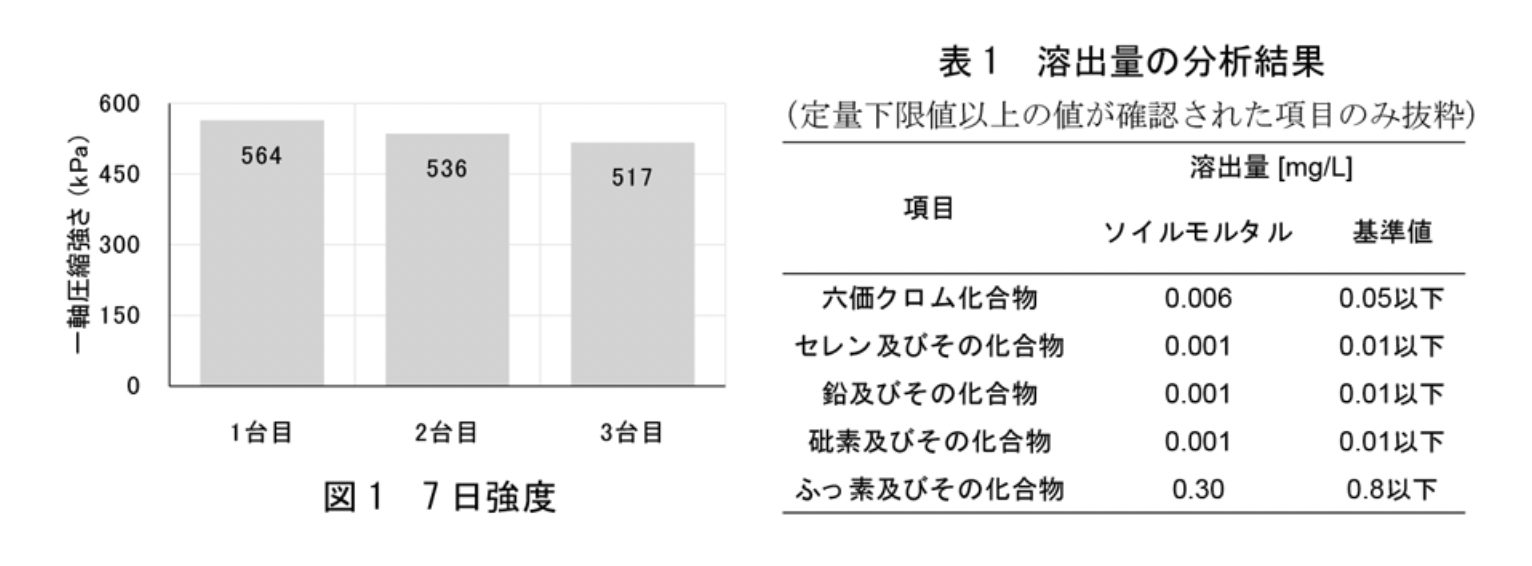

今回の技術開発では、砂質土を主体とする材料の代替として、ふるい下残さからなる再生土砂を活用し、ソイルモルタルを製造できることを室内試験および試験施工の結果から確認している。

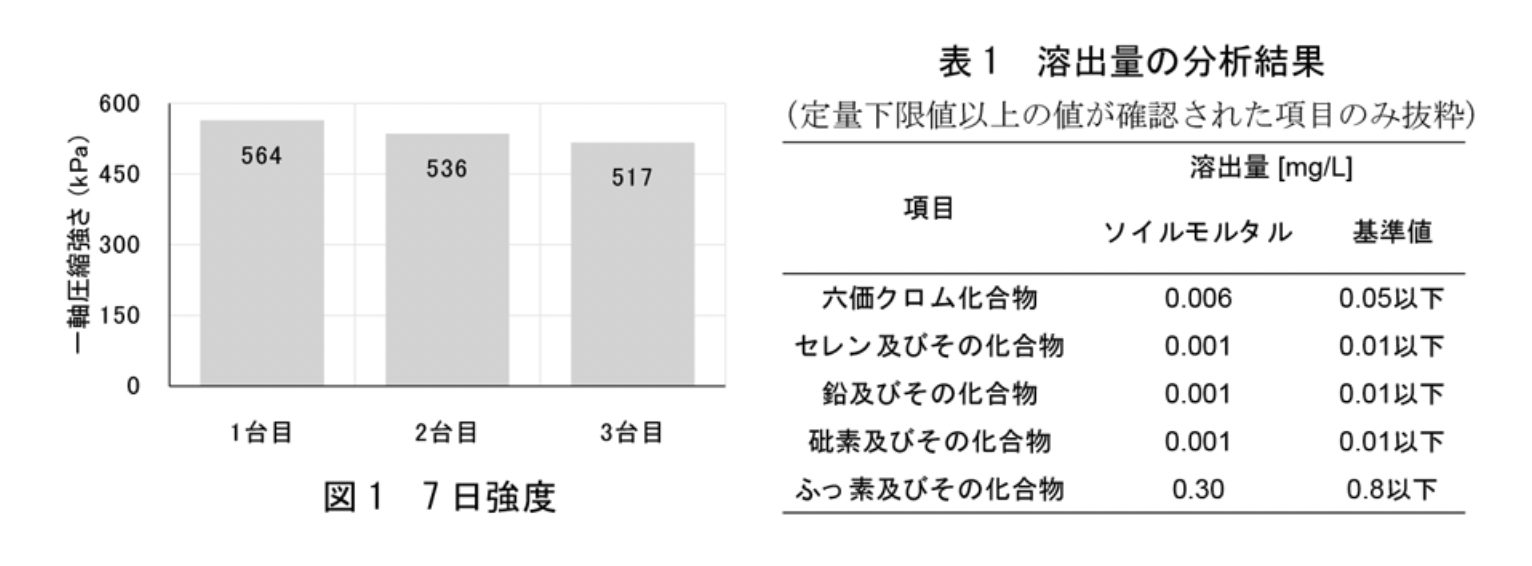

すでに本技術は、大成建設技術センター(横浜市戸塚区)に建設した木造人道橋の橋台周辺空隙部の充填に初めて適用され、ふるい下残さの再生利用と最終処分量低減を実現している。

ふるい下残さは、概ね10ミリ以下のふるいによる処理から出てきた土砂、木くず、紙くずが混ざった管理型混合廃棄物で、ふるい処理した後にふるい下に残る微細な処理土である。

構造物等の解体工事では、がれき類のほか、木材やプラスチック、ゴムなどの有機物等が混在した建設混合廃棄物が発生するため、適切に処理することが義務付けられている。

この技術の実用化により、従来は再利用が難しかった建設副産物を有効活用することで、最終処分場の残余容量の改善と建設資材のリサイクル率向上に貢献することが期待される。

ソイルモルタルは、土に水と固化材、添加剤を加えて混練することで製造される流動性を有する安定処理土であり、構造物の裏込め材や空洞充填材として幅広く利用されている。

従来は最終処分していた微細な土砂を再生利用、既存技術「TAST工法」を応用し処分場の負担軽減とリサイクル率向上を実現

建設混合廃棄物の中間処理過程では、再生砕石や再生資材が選別・分別された後、最終的に土が主体の「ふるい下残さ」が生じる。

一般的な中間処理で生じるふるい下残さには、微細な異物等が混入しているため再生利用が難しく、そのほとんどが建設副産物として最終処分されてきた。

各地の最終処分場は残余容量が年々減少傾向にあることから、ふるい下残さの最終処分量の低減は建設業界における重要な課題となっている。

両社はこの課題に対応するため、大成建設が保有する建設発生土を再利用するソイルモルタル製造技術「TAST工法」を応用し、ふるい下残さを有効利用できる技術の確立に向けて検討を重ねてきた。

TAST工法は、砂質土を主体とする建設発生土にセメントと水を混合させてソイルモルタルを製造する技術である。

今回の技術開発では、砂質土を主体とする材料の代替として、ふるい下残さからなる再生土砂を活用し、ソイルモルタルを製造できることを室内試験および試験施工の結果から確認している。

すでに本技術は、大成建設技術センター(横浜市戸塚区)に建設した木造人道橋の橋台周辺空隙部の充填に初めて適用され、ふるい下残さの再生利用と最終処分量低減を実現している。

ふるい下残さは、概ね10ミリ以下のふるいによる処理から出てきた土砂、木くず、紙くずが混ざった管理型混合廃棄物で、ふるい処理した後にふるい下に残る微細な処理土である。

構造物等の解体工事では、がれき類のほか、木材やプラスチック、ゴムなどの有機物等が混在した建設混合廃棄物が発生するため、適切に処理することが義務付けられている。

この技術の実用化により、従来は再利用が難しかった建設副産物を有効活用することで、最終処分場の残余容量の改善と建設資材のリサイクル率向上に貢献することが期待される。

ソイルモルタルは、土に水と固化材、添加剤を加えて混練することで製造される流動性を有する安定処理土であり、構造物の裏込め材や空洞充填材として幅広く利用されている。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします