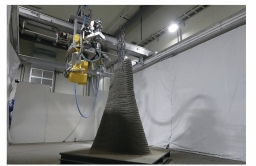

三菱重工業とヤマハ発動機は、200kg搭載可能な中型マルチコプター型無人機の開発に向けた共同研究において、小型軽量発電ユニットを搭載したハイブリッドタイプ中型無人機の飛行試験を実施した。

4月中旬に行われた試験では初浮上に成功し、航続距離の延長による実用性向上を確認している。

三菱重工は、これまでの航空機開発・製造で培った技術により中型無人機の開発を進めている。

ハイブリッド化による航続距離の延長を目指し、ヤマハ発動機が研究開発する発電ユニットを活用するため、2024年3月に共同研究の実施について契約を締結した経緯がある。

本共同研究では、発電ユニットを使うことで航続距離200km、最大積載量200kgを目指す中型無人機の実現性を確認することを目的としている。

共同研究における役割分担では、三菱重工がハイブリッドタイプ中型無人機の設計・製造、試験に取り組む一方、ヤマハ発動機は二輪車事業や四輪車向けエンジン事業で培った小型でハイパワーなエンジン技術と最新の電動モーター技術を組み合わせ、小型軽量発電ユニットの研究開発に取り組んでいる。

ハイブリッドタイプとは、エンジンにより発電した電力を使い、各ロータを電動モーターで回転させる形式で、従来のバッテリー駆動型と比較して大幅な航続距離延長が期待される技術である。

4月中旬に三菱重工の研究施設内で行った飛行試験では、中型無人機にヤマハ発動機が研究開発中の発電ユニットを搭載し、初浮上に成功した。

この成果により、両社は中型無人機のハイブリッド化による航続距離の延長を目指し、今後も共同研究を継続していく方針を示している。

本研究の試作機は、6月4日から6日まで幕張メッセで開催される展示会「Japan Drone 2025」で三菱重工ブースに展示予定となっている。

今後、中型無人機は頻発する災害時に課題となる孤立地域への支援物資輸送や、物流量が少ない離島や山間部などの路線における物流効率化のためのトラックや船からの代替といった用途での活用が期待されている。

さらに送電鉄塔の建設・補修工事といった車でのアクセスが困難な山間部の工事における資材運搬などへの活用も想定されており、幅広い分野での実用化が見込まれている。

4月中旬に行われた試験では初浮上に成功し、航続距離の延長による実用性向上を確認している。

エンジン発電と電動モーターを組み合わせたハイブリッド方式。災害時物資輸送や山間部工事への活用期待

三菱重工は、これまでの航空機開発・製造で培った技術により中型無人機の開発を進めている。

ハイブリッド化による航続距離の延長を目指し、ヤマハ発動機が研究開発する発電ユニットを活用するため、2024年3月に共同研究の実施について契約を締結した経緯がある。

本共同研究では、発電ユニットを使うことで航続距離200km、最大積載量200kgを目指す中型無人機の実現性を確認することを目的としている。

共同研究における役割分担では、三菱重工がハイブリッドタイプ中型無人機の設計・製造、試験に取り組む一方、ヤマハ発動機は二輪車事業や四輪車向けエンジン事業で培った小型でハイパワーなエンジン技術と最新の電動モーター技術を組み合わせ、小型軽量発電ユニットの研究開発に取り組んでいる。

ハイブリッドタイプとは、エンジンにより発電した電力を使い、各ロータを電動モーターで回転させる形式で、従来のバッテリー駆動型と比較して大幅な航続距離延長が期待される技術である。

4月中旬に三菱重工の研究施設内で行った飛行試験では、中型無人機にヤマハ発動機が研究開発中の発電ユニットを搭載し、初浮上に成功した。

この成果により、両社は中型無人機のハイブリッド化による航続距離の延長を目指し、今後も共同研究を継続していく方針を示している。

本研究の試作機は、6月4日から6日まで幕張メッセで開催される展示会「Japan Drone 2025」で三菱重工ブースに展示予定となっている。

今後、中型無人機は頻発する災害時に課題となる孤立地域への支援物資輸送や、物流量が少ない離島や山間部などの路線における物流効率化のためのトラックや船からの代替といった用途での活用が期待されている。

さらに送電鉄塔の建設・補修工事といった車でのアクセスが困難な山間部の工事における資材運搬などへの活用も想定されており、幅広い分野での実用化が見込まれている。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします