建設現場では、切土や盛土によって作られた法面の安定性確保が重要な課題となっている。

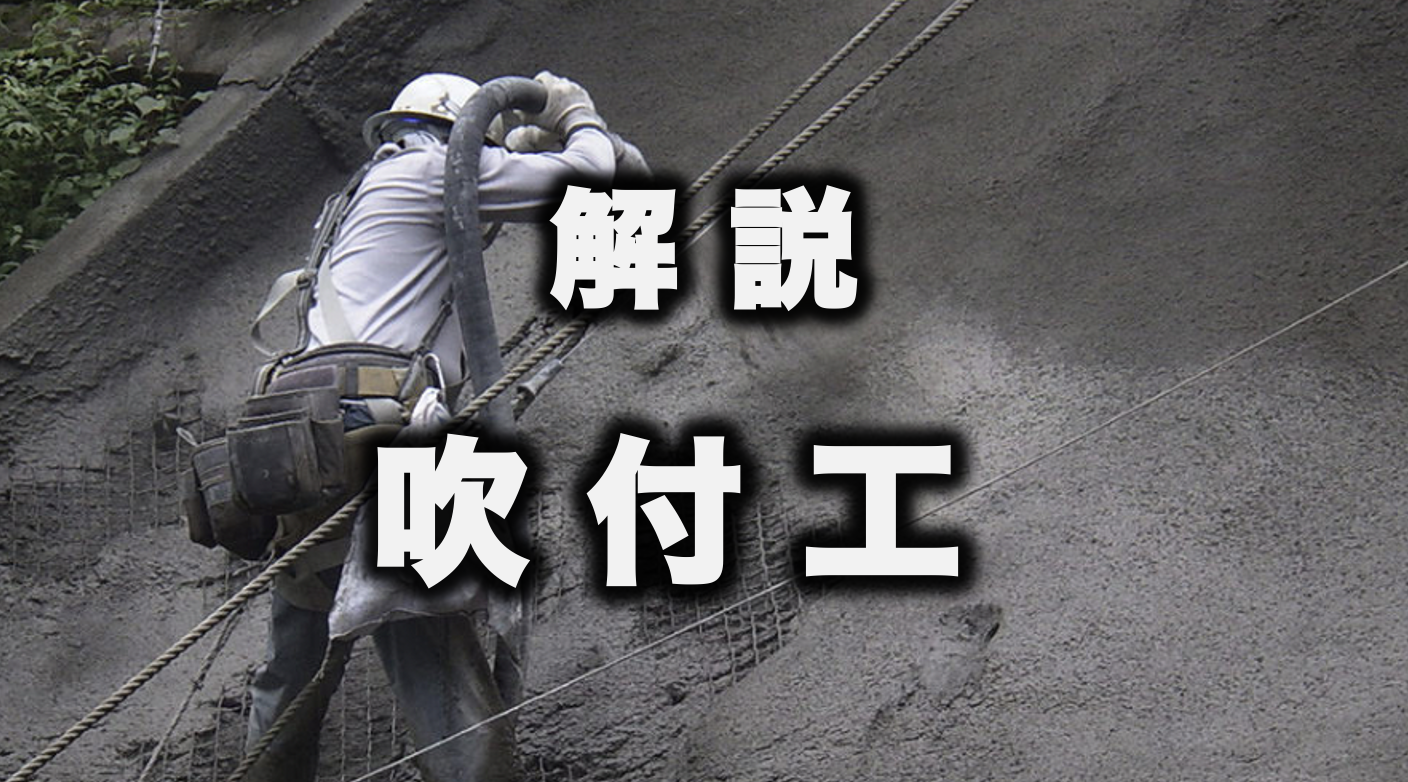

その中でも「吹付工」は、風化や浸食から法面を守る代表的な工法として幅広く採用されている。

本記事では、吹付工の基本的な仕組みから最新の施工技術まで、建設業界で知っておくべき知識を体系的に解説していく。

吹付工とは、モルタルやコンクリートで崖面や法面を覆う工法である。

風化等により劣化した崖面に対しては、外気や温度変化、浸透水の遮断効果が非常に高く、施工性も優れていることから、採用実績の多い工法の一つである。

吹付工は、風化・浸食されやすい自然斜面(崖)や法面にコンクリート等を吹付ける工法で、斜面を風化・浸食から守り、小崩壊や落石を防止するために施工される。

(画像元:中部緑化WEBサイトより)

(画像元:中部緑化WEBサイトより)

重要なポイントは、吹付け材料を崖や法面に吹き付ける工法であり一般的には抑止力はなく、あくまで斜面が自立安定していることが前提であるということだ。

つまり、吹付工は法面の「保護」が主目的であり、不安定な土塊を「支える」ための工法ではない。この基本的な理解が、適切な工法選定には欠かせない。

吹付工に期待される機能は、崖面の密閉による風化防止や浸食防止、吹付工の剛性による不安定化物の拘束が主たるものであり、この機能によって必要とする安全性を満たすことができるか否かを評価することになる。

法面に露出した岩盤や土砂は、雨水や温度変化によって徐々に劣化していく。吹付工によってこれらの外的要因を遮断することで、長期間にわたって法面の安定性を維持することができる。

密閉型被服工であるモルタル・コンクリート吹付工は、地山から外気および雨水等を遮蔽することで風化浸食を防止し、地盤強度の低下抑制による斜面安定維持を目的としている。

表面を覆うことで、小さな岩片の剥離や落下を防ぎ、下方への安全性を確保する効果も期待できる。

吹付工は、使用する材料や施工方法によって複数の種類に分類される。

適用範囲は、風化しやすい岩盤、風化して剥離または崩落する恐れのある岩盤、切土した直後は堅固でも風化浸食により不安定化しやすい土質、ならびに特殊土壌で植生が困難な場合に用いられる。

(画像元:中部緑化WEBサイトより)

(画像元:中部緑化WEBサイトより)

ただし、本工法は土圧抑制効果を持たないため、崩壊が予測される法面や斜面への適用は望ましくない。

明らかに不安定性が顕在化しているものや、抑止力の導入が不可避なものについては、吹付工単独での対応は困難であり、別途併用工を計画する必要がある。

吹付工の施工は、準備工から仕上げまで複数の工程を経て行われる。

「ノズルマン」と呼ばれる職人が親綱にぶら下がってモルタルを吹付けていく。「ガン」と呼ばれる吹付機に投入したモルタルをコンプレッサーの圧縮空気で吹付ける。

ガンの操作は材料の撹拌時間や水量調整、空気圧、吐出等の調整が必要で熟練した技術が必要で一人前の「ガンマン」になるにはかなりの年数を要する。

吹付工の品質管理では、強度確保と施工品質の両面での管理が重要となる。

吹付けしたモルタルが既定の強度を有するかテストピースを採取して試験する。

一般的には15N/mm²~20N/mm²程度の強度が要求される。このほかに使用するモルタルの塩化物含有量や空気量、また現場で練る場合は砂の表面水率を測定した配合試験などの品質管理が求められる。

吹付工は法面保護工として長年にわたって実績を積み重ねてきた信頼性の高い工法である。風化・浸食防止という明確な目的を持ち、適切な設計と施工により高い効果を発揮する。

ただし、吹付工は抑止力を持たない被覆工であるため、適用条件の見極めが重要である。不安定な法面に対しては、他の抑止工との組み合わせや、根本的な安定対策の検討が必要となる。

また、施工においては熟練技術者の技能に依存する部分が多いため、技術者の育成と安全管理の徹底が不可欠である。今後はICT技術の活用により、より安全で効率的な施工が実現されることが期待される。

その中でも「吹付工」は、風化や浸食から法面を守る代表的な工法として幅広く採用されている。

本記事では、吹付工の基本的な仕組みから最新の施工技術まで、建設業界で知っておくべき知識を体系的に解説していく。

そもそも吹付工って何?基本の仕組みを理解しよう

吹付工とは、モルタルやコンクリートで崖面や法面を覆う工法である。

風化等により劣化した崖面に対しては、外気や温度変化、浸透水の遮断効果が非常に高く、施工性も優れていることから、採用実績の多い工法の一つである。

吹付工は、風化・浸食されやすい自然斜面(崖)や法面にコンクリート等を吹付ける工法で、斜面を風化・浸食から守り、小崩壊や落石を防止するために施工される。

(画像元:中部緑化WEBサイトより)

(画像元:中部緑化WEBサイトより)重要なポイントは、吹付け材料を崖や法面に吹き付ける工法であり一般的には抑止力はなく、あくまで斜面が自立安定していることが前提であるということだ。

つまり、吹付工は法面の「保護」が主目的であり、不安定な土塊を「支える」ための工法ではない。この基本的な理解が、適切な工法選定には欠かせない。

なぜ吹付工が重要なのか?その機能と効果は?

吹付工に期待される機能は、崖面の密閉による風化防止や浸食防止、吹付工の剛性による不安定化物の拘束が主たるものであり、この機能によって必要とする安全性を満たすことができるか否かを評価することになる。

風化・浸食の防止効果

法面に露出した岩盤や土砂は、雨水や温度変化によって徐々に劣化していく。吹付工によってこれらの外的要因を遮断することで、長期間にわたって法面の安定性を維持することができる。

表面保護による安定性向上

密閉型被服工であるモルタル・コンクリート吹付工は、地山から外気および雨水等を遮蔽することで風化浸食を防止し、地盤強度の低下抑制による斜面安定維持を目的としている。

小規模落石の防止

表面を覆うことで、小さな岩片の剥離や落下を防ぎ、下方への安全性を確保する効果も期待できる。

吹付工にはどんな種類がある?材料別・工法別の分類を紹介

吹付工は、使用する材料や施工方法によって複数の種類に分類される。

吹付材料による分類

- モルタル吹付工

セメント、砂、水を混合したモルタルを吹き付ける工法である。標準的にモルタルの場合は8~10cm、コンクリートでは10~20cmである。一般的に寒冷地では凍結防止のため10cm以上と厚くする傾向がある。 - コンクリート吹付工

モルタルに粗骨材を加えたコンクリートを吹き付ける工法で、より厚い被覆が可能となり、強度も高くなる。 - 客土吹付工・厚層基材吹付工

植生基盤となる土壌や基材を吹き付ける工法で、緑化を目的とした法面保護に使用される。

施工方法による分類

- 湿式工法

吹き付ける材料をあらかじめミキサーで混練りし、圧縮空気で吹き付ける工法である。材料の混合比を管理しやすく、粉塵やリバウンドが少ない長所があるが、圧送距離が短くなる等の短所がある。 - 乾式工法

セメントと骨材をミキサーで空練りし、吹付機にて圧送して先端ノズル付近で混合水を合流させ、空練り材料と混合させながら施工面に吹き付ける。圧送距離が湿式より長くなる長所がある反面、粉塵が多くなることや水セメント比の管理が難しい等の短所がある。

どんな現場で使われるの?吹付工の適用範囲は?

適用範囲は、風化しやすい岩盤、風化して剥離または崩落する恐れのある岩盤、切土した直後は堅固でも風化浸食により不安定化しやすい土質、ならびに特殊土壌で植生が困難な場合に用いられる。

(画像元:中部緑化WEBサイトより)

(画像元:中部緑化WEBサイトより)ただし、本工法は土圧抑制効果を持たないため、崩壊が予測される法面や斜面への適用は望ましくない。

明らかに不安定性が顕在化しているものや、抑止力の導入が不可避なものについては、吹付工単独での対応は困難であり、別途併用工を計画する必要がある。

実際の施工はどう進める?作業手順と施工のコツ

吹付工の施工は、準備工から仕上げまで複数の工程を経て行われる。

基本的な施工手順

- 準備工

施工方法は最初にのり面の伐採を行い、草木や浮石、ゴミ等をクワやエアー等で除去してモルタルの付着をよくします。 - 法面清掃工

法面の表面を清掃し、吹付材料の密着性を向上させるための下地処理を行う。 - ラス張り工

一般的には写真のラス網と呼ばれる金網を張りアンカーピンで地山に固定します。仮設の場合は金網を張らずに直接吹き付ける場合もあります。 - 吹付作業

圧縮空気によってモルタルやコンクリートを法面に吹き付ける。

施工時の重要ポイント

「ノズルマン」と呼ばれる職人が親綱にぶら下がってモルタルを吹付けていく。「ガン」と呼ばれる吹付機に投入したモルタルをコンプレッサーの圧縮空気で吹付ける。

ガンの操作は材料の撹拌時間や水量調整、空気圧、吐出等の調整が必要で熟練した技術が必要で一人前の「ガンマン」になるにはかなりの年数を要する。

品質を保つために必要な管理項目

吹付工の品質管理では、強度確保と施工品質の両面での管理が重要となる。

強度試験による品質確認

吹付けしたモルタルが既定の強度を有するかテストピースを採取して試験する。

一般的には15N/mm²~20N/mm²程度の強度が要求される。このほかに使用するモルタルの塩化物含有量や空気量、また現場で練る場合は砂の表面水率を測定した配合試験などの品質管理が求められる。

施工管理のポイント

- 水抜き対策

吹付面には地山からの湧水を排出するように水抜きパイプを一定の割合で設置する必要がある。一般的には10㎡あたり5個~3個程度の割合で取り付ける。また、湧水の多い個所には割り増して設置したり透水マット等を設置する場合も。 - 伸縮目地の設置

施工対象面積が広く、平滑な場合には10~20mに1本の割合を目安として縦伸縮目地を設けるのが望ましい。

まとめ

吹付工は法面保護工として長年にわたって実績を積み重ねてきた信頼性の高い工法である。風化・浸食防止という明確な目的を持ち、適切な設計と施工により高い効果を発揮する。

ただし、吹付工は抑止力を持たない被覆工であるため、適用条件の見極めが重要である。不安定な法面に対しては、他の抑止工との組み合わせや、根本的な安定対策の検討が必要となる。

また、施工においては熟練技術者の技能に依存する部分が多いため、技術者の育成と安全管理の徹底が不可欠である。今後はICT技術の活用により、より安全で効率的な施工が実現されることが期待される。

TOP画像引用元:ライト工業株式会社より

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします