ニュース

三和製作所、X線インフラ検査装置の開発開始。従来技術の3倍の感度向上を目指す

パスの連結子会社である三和製作所は、橋梁などの社会インフラ検査に用いる高出力X線可視化技術の解像度向上に向けた装置開発を開始した。

老朽化が進む全国のインフラの安全確保と効率的な維持管理体制の構築に貢献する狙いである。

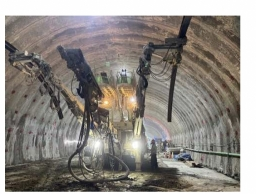

国土交通省の調査によると、全国には約73万橋の橋梁と1万箇所以上の道路トンネル、5千箇所以上の鉄道トンネルが存在している。

建設後50年以上が経過する橋梁やトンネルの割合は今後急速に増加し、2033年には約半数に達する見込みとなっている。

現在のインフラ点検では人手不足と高齢化により効率的な点検の実施が困難になっているほか、目視や打音検査といった従来手法では内部の劣化や微細な損傷を見逃すリスクが存在している。

また大規模な足場設置や交通規制を伴う検査は、コストや時間、交通への影響が大きく、点検頻度や範囲を制限する要因となっていた。

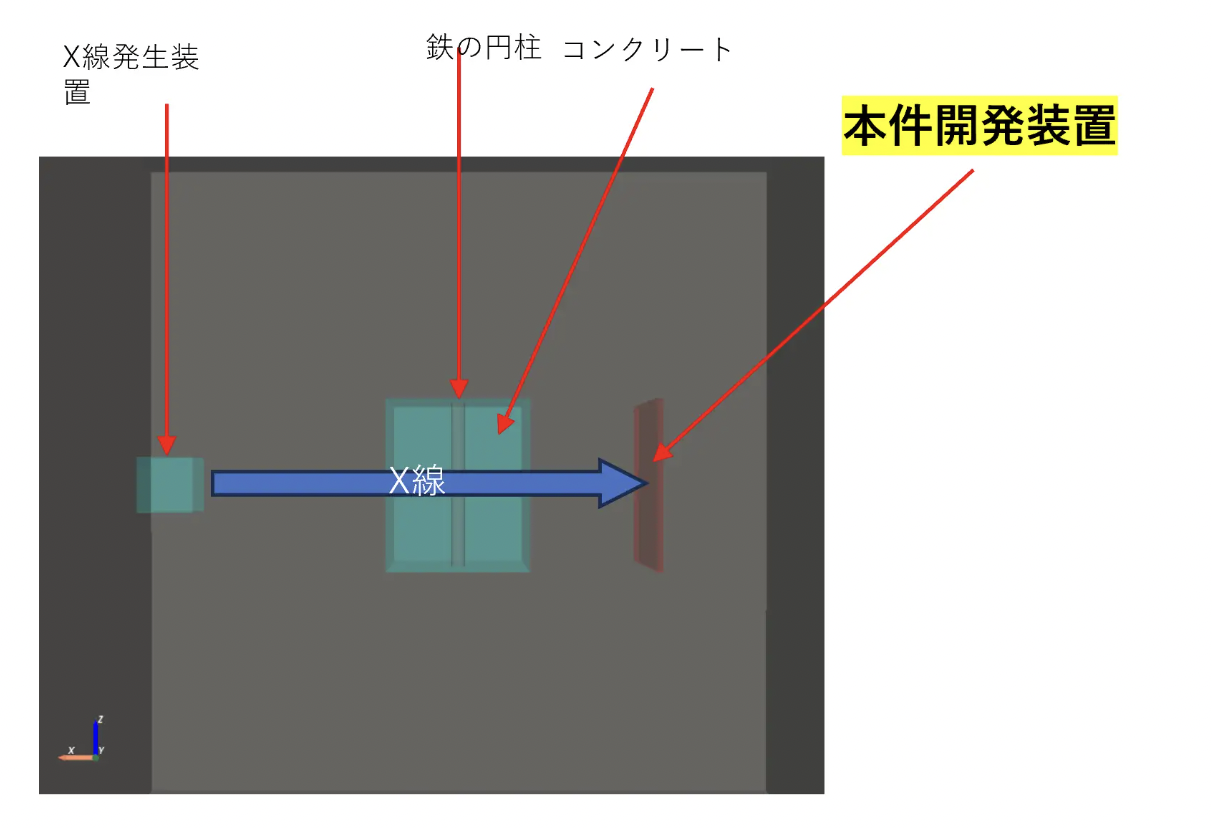

三和製作所が開発する新装置では、東北大学金属材料研究所で開発されたGAGG(ガドリニウム・アルミニウム・ガリウム・ガーネット)を活用した高性能X線検出器を採用する。

GAGG素材を使用することで、現状の3倍程度の感度を得られることが期待されている。

感度の向上により、1MeV以下の放射線量でも現在主流の3.95MeVと同等の判定輝度を検知できる可能性があり、これが実現すれば点検・検査に必要な法定手続きの簡素化を含め、所要時間の大幅改善が見込まれる。

さらに、既存技術ではコンクリート厚1メートル程度までしか透過できないが、新技術では1.5メートル程度の透過検査が可能になる見込みである。

東北大学でのシミュレーション結果を基に、三和製作所が装置の設計・開発を担当して共同開発を進めている。

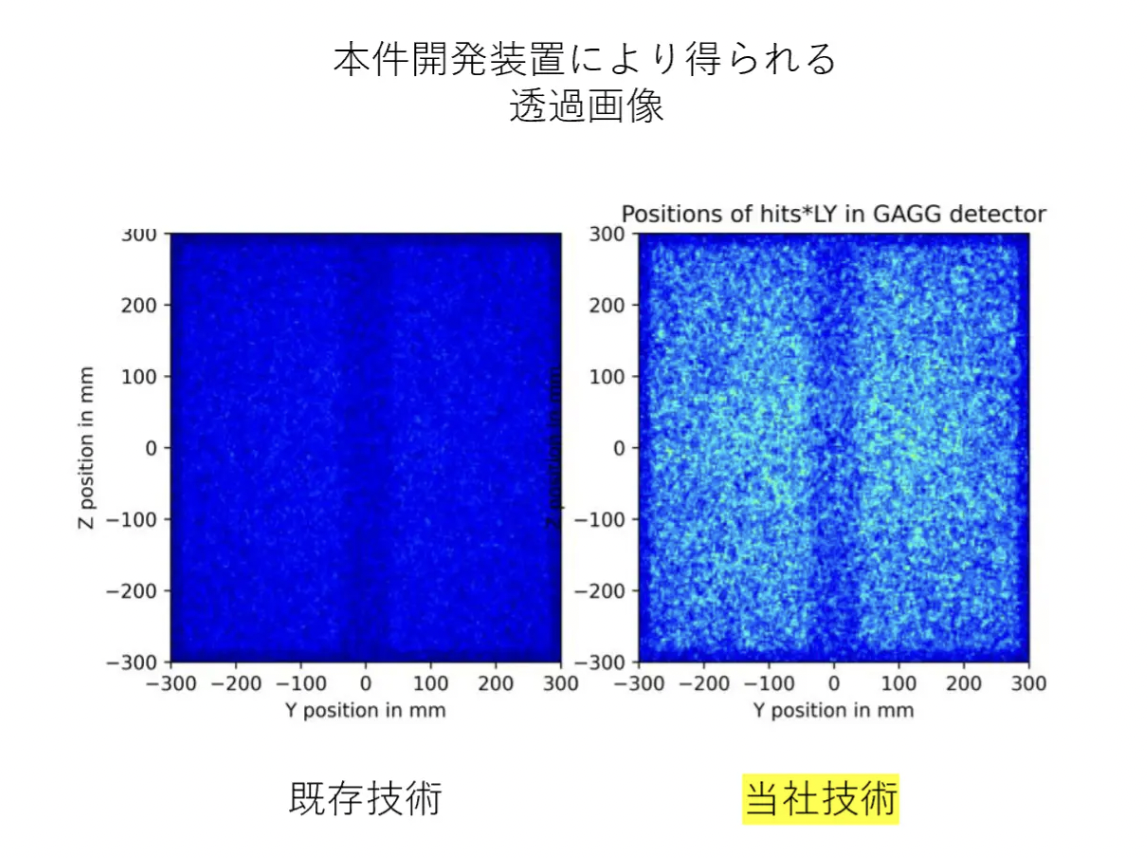

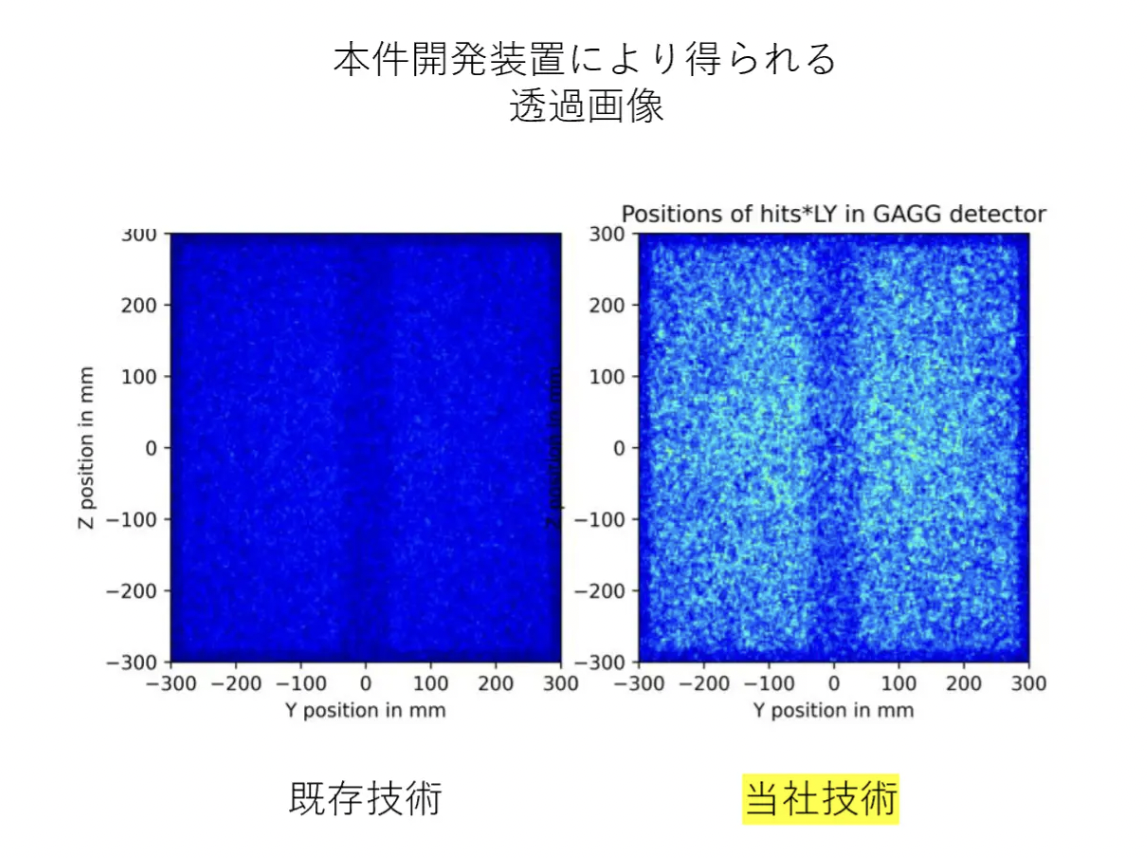

装置開発では、取得された透過画像からノイズを低減・除去し、劣化箇所をより鮮明に可視化するための新たな画像処理技術の開発も並行して進める。

AIを活用した自動解析アルゴリズムの開発により、サブミリメートル単位の微細な劣化も検出可能な高解像度X線可視化システムの実現を目指している。

同社では開発完了後、全国の自治体や検査機関、企業向けに本装置を販売していく予定である。

老朽化が進む全国のインフラの安全確保と効率的な維持管理体制の構築に貢献する狙いである。

GAGG素材活用で感度を3倍向上、コンクリート透過能力も大幅改善

国土交通省の調査によると、全国には約73万橋の橋梁と1万箇所以上の道路トンネル、5千箇所以上の鉄道トンネルが存在している。

建設後50年以上が経過する橋梁やトンネルの割合は今後急速に増加し、2033年には約半数に達する見込みとなっている。

現在のインフラ点検では人手不足と高齢化により効率的な点検の実施が困難になっているほか、目視や打音検査といった従来手法では内部の劣化や微細な損傷を見逃すリスクが存在している。

また大規模な足場設置や交通規制を伴う検査は、コストや時間、交通への影響が大きく、点検頻度や範囲を制限する要因となっていた。

三和製作所が開発する新装置では、東北大学金属材料研究所で開発されたGAGG(ガドリニウム・アルミニウム・ガリウム・ガーネット)を活用した高性能X線検出器を採用する。

GAGG素材を使用することで、現状の3倍程度の感度を得られることが期待されている。

感度の向上により、1MeV以下の放射線量でも現在主流の3.95MeVと同等の判定輝度を検知できる可能性があり、これが実現すれば点検・検査に必要な法定手続きの簡素化を含め、所要時間の大幅改善が見込まれる。

さらに、既存技術ではコンクリート厚1メートル程度までしか透過できないが、新技術では1.5メートル程度の透過検査が可能になる見込みである。

東北大学でのシミュレーション結果を基に、三和製作所が装置の設計・開発を担当して共同開発を進めている。

装置開発では、取得された透過画像からノイズを低減・除去し、劣化箇所をより鮮明に可視化するための新たな画像処理技術の開発も並行して進める。

AIを活用した自動解析アルゴリズムの開発により、サブミリメートル単位の微細な劣化も検出可能な高解像度X線可視化システムの実現を目指している。

同社では開発完了後、全国の自治体や検査機関、企業向けに本装置を販売していく予定である。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします