ニュース

クリテック工業の橋梁用伸縮装置「ハイブリッドジョイント3LⅡ」が耐久性100年を公式証明。第三者機関の疲労載荷試験で日本初の長期耐久性実証

クリテック工業が開発した橋梁用伸縮装置「ハイブリッドジョイント3LⅡタイプ」が、第三者機関による疲労載荷試験により超長期耐久性100年を正式に証明した。

2018年の開発・発表以来、国土交通省やNEXCO各社をはじめ全国198箇所約2,894mで採用実績を積み重ねており、全国73万橋の社会インフラ維持に新たな可能性を示している。

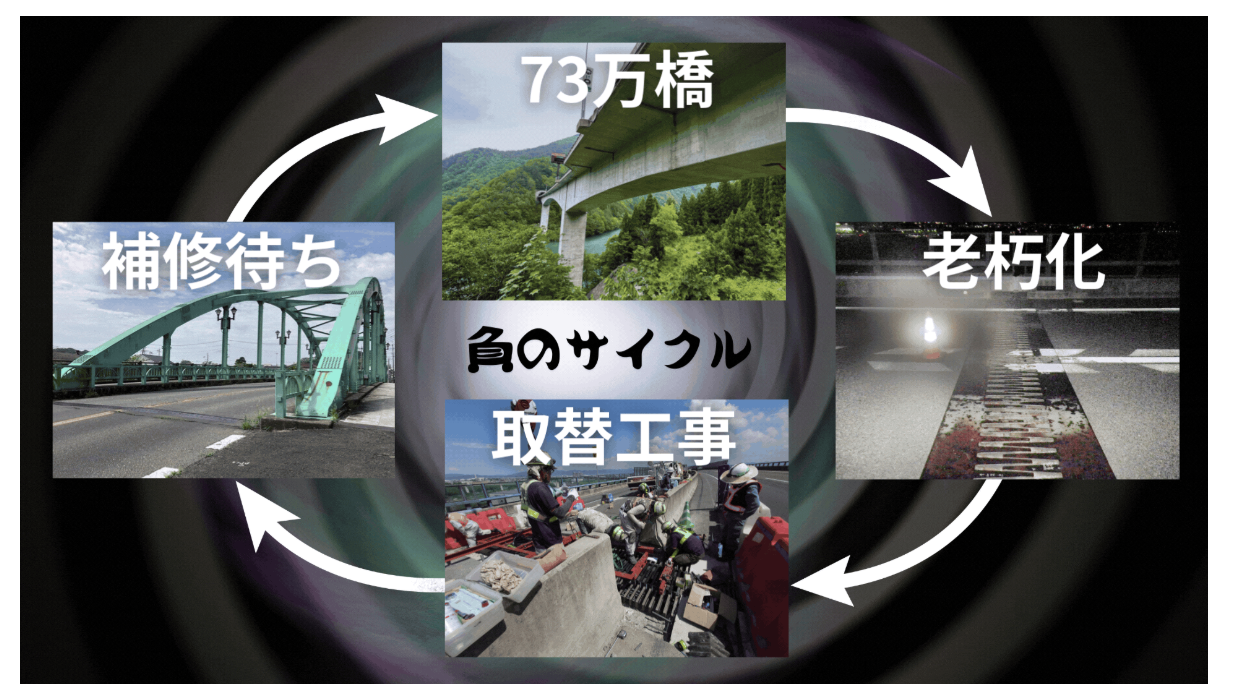

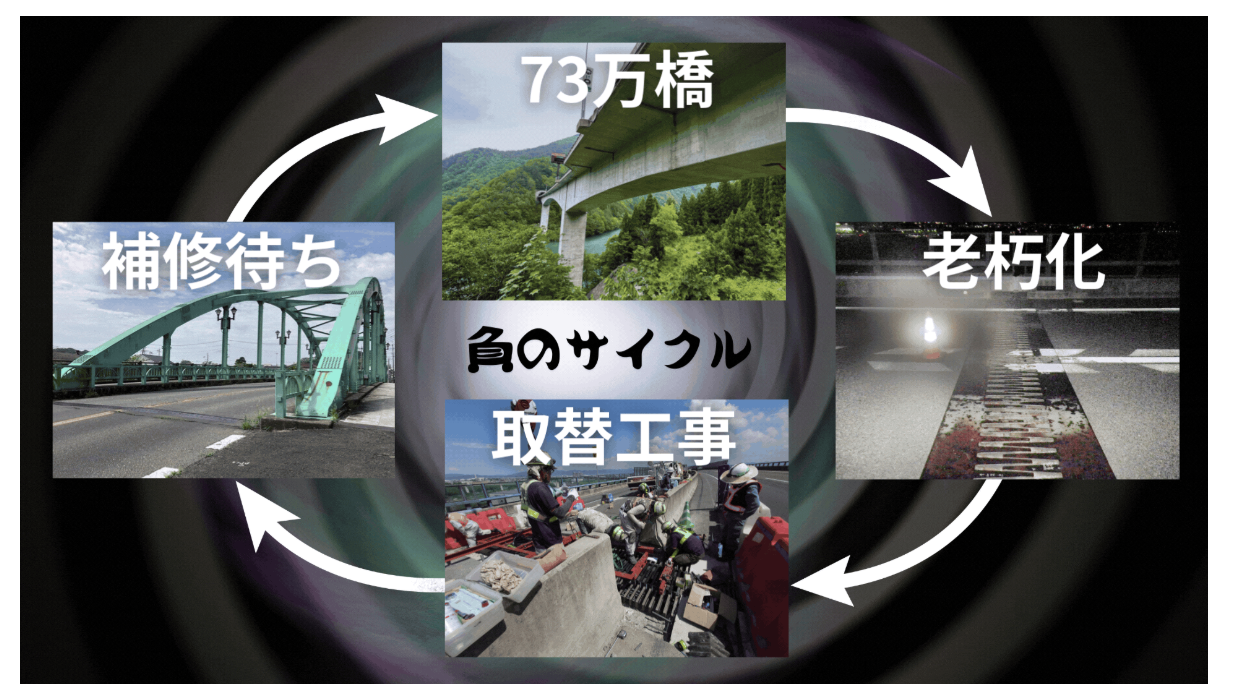

全国に73万橋も存在する橋梁だが、補修できる橋は年間1万程度にすぎないという深刻な問題がある。

従来の伸縮装置は20~30年で交換が必要とされており、補修を待つ間に再び交換時期を迎えてしまう「終わりなき交換の連鎖」が発生している状況である。

この負のサイクルには税金、時間、渋滞、騒音という代償が伴っており、クリテック工業代表取締役の若林勇二氏は「この負のサイクルを断ち切らなければ、日本の橋の未来は守れない」と語っている。

(伸縮装置の取替工事では、コンクリートブレーカーなどを使用するため騒音が大きい。振動の発生や粉じんの飛散、大型の重機を使用するため排気ガスによる環境負荷も大きい)

(伸縮装置の取替工事では、コンクリートブレーカーなどを使用するため騒音が大きい。振動の発生や粉じんの飛散、大型の重機を使用するため排気ガスによる環境負荷も大きい)

3LⅡは長寿命化にとどまらず、壊れるときも「いい壊れ方」をするように設計されている点が特徴である。

破損時は目視で異常が確認でき、打音点検や超音波による検査が不要となっている。

つまり交通規制を敷く必要がなく、住民の騒音被害や交通渋滞の抑制にも直結する設計となっている。

開発の契機となったのは2007年に東名高速で起きた伸縮装置破損事故で、国からの一斉取替命令が下された際の経験であった。

当時、売上の3割を占めていた東名工事の急進的な要求に直面し、「そんな急進的で大量の取替は対応できない。このままでは会社が潰れる」と覚悟した若林氏は、大手発注に頼る従来の営業スタイルを転換した。

地方のゼネコンや市町村に直接提案をはじめると同時に、新たな製品の開発に挑戦することとなった。

最初の製品は無残にも失敗に終わり、疲労載荷試験でわずか30年にも満たず破断したという苦い経験があった。

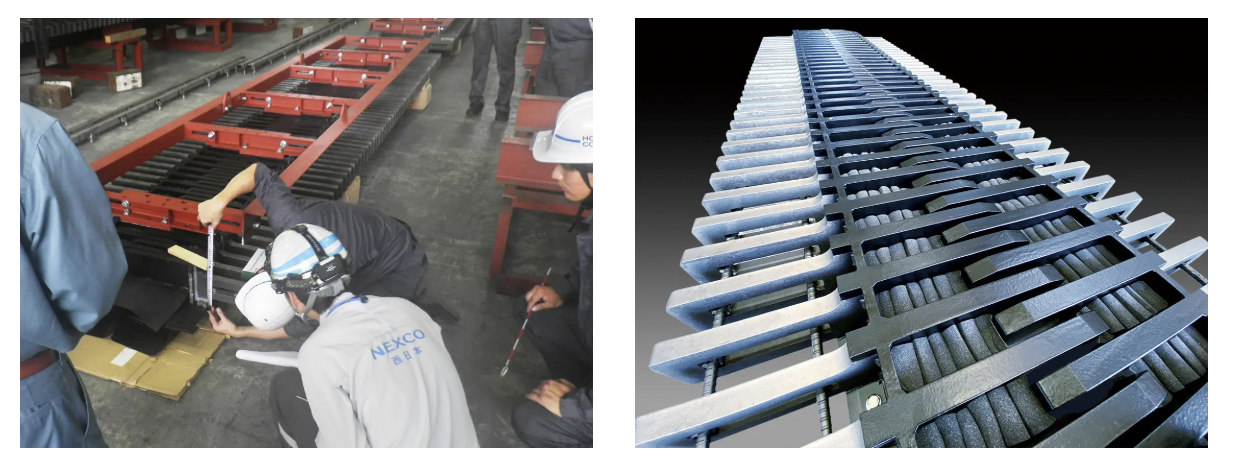

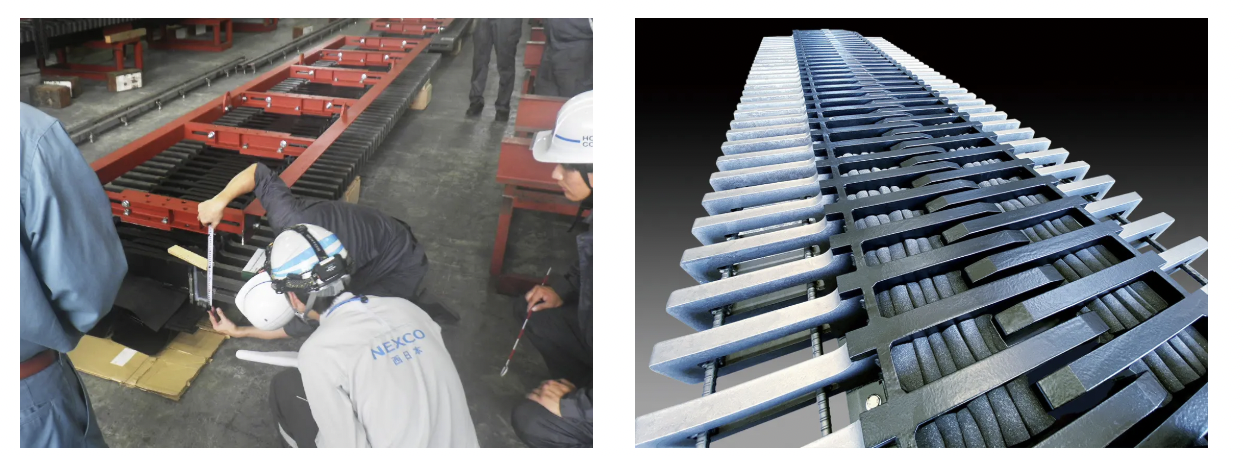

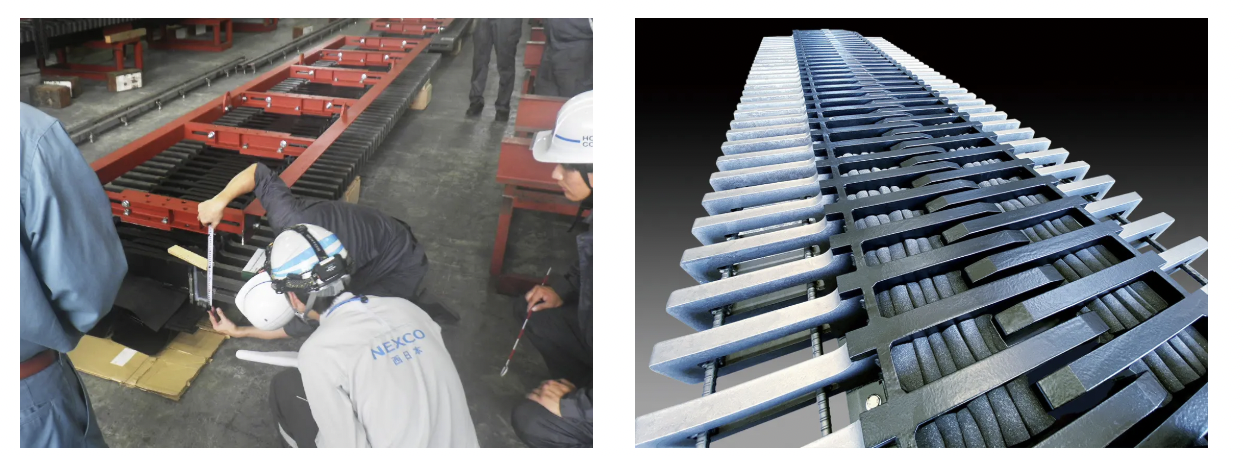

(左:伸縮装置は施工前に綿密な検査を行う 右:高精度の技術力が100年という耐久性を実現した)

(左:伸縮装置は施工前に綿密な検査を行う 右:高精度の技術力が100年という耐久性を実現した)

しかしその挫折から応力集中という「構造上の弱点」を突き止めることに成功している。

若林氏は「この厚さ32ミリの鋼板が破損するとは想像すらしなかった。でも、だからこそたどり着けた真理がある」と振り返っている。

そうして改良を重ね、ついに誕生したのが3LⅡであった。

現在、3LⅡは国土交通省、NEXCO各社、都市高速、地方自治体をはじめとする多くの公共団体に採用され、全国で実績を積み重ねている状況である。

令和7年2月末現在で198箇所約2,894mの採用実績を有しており、すでに高い評価を受けてきた製品がその実力を科学的にも裏付けた形となっている。

「100年」の耐久性を日本で初めて証明したこの製品は、全国73万橋という社会インフラの未来を変える可能性を秘めている。

2018年の開発・発表以来、国土交通省やNEXCO各社をはじめ全国198箇所約2,894mで採用実績を積み重ねており、全国73万橋の社会インフラ維持に新たな可能性を示している。

全国73万橋に対し年間補修能力1万橋の現実。20~30年交換サイクルが生む負のループを断ち切る技術

全国に73万橋も存在する橋梁だが、補修できる橋は年間1万程度にすぎないという深刻な問題がある。

従来の伸縮装置は20~30年で交換が必要とされており、補修を待つ間に再び交換時期を迎えてしまう「終わりなき交換の連鎖」が発生している状況である。

この負のサイクルには税金、時間、渋滞、騒音という代償が伴っており、クリテック工業代表取締役の若林勇二氏は「この負のサイクルを断ち切らなければ、日本の橋の未来は守れない」と語っている。

(伸縮装置の取替工事では、コンクリートブレーカーなどを使用するため騒音が大きい。振動の発生や粉じんの飛散、大型の重機を使用するため排気ガスによる環境負荷も大きい)

(伸縮装置の取替工事では、コンクリートブレーカーなどを使用するため騒音が大きい。振動の発生や粉じんの飛散、大型の重機を使用するため排気ガスによる環境負荷も大きい)3LⅡは長寿命化にとどまらず、壊れるときも「いい壊れ方」をするように設計されている点が特徴である。

破損時は目視で異常が確認でき、打音点検や超音波による検査が不要となっている。

つまり交通規制を敷く必要がなく、住民の騒音被害や交通渋滞の抑制にも直結する設計となっている。

開発の契機となったのは2007年に東名高速で起きた伸縮装置破損事故で、国からの一斉取替命令が下された際の経験であった。

当時、売上の3割を占めていた東名工事の急進的な要求に直面し、「そんな急進的で大量の取替は対応できない。このままでは会社が潰れる」と覚悟した若林氏は、大手発注に頼る従来の営業スタイルを転換した。

地方のゼネコンや市町村に直接提案をはじめると同時に、新たな製品の開発に挑戦することとなった。

最初の製品は無残にも失敗に終わり、疲労載荷試験でわずか30年にも満たず破断したという苦い経験があった。

(左:伸縮装置は施工前に綿密な検査を行う 右:高精度の技術力が100年という耐久性を実現した)

(左:伸縮装置は施工前に綿密な検査を行う 右:高精度の技術力が100年という耐久性を実現した)しかしその挫折から応力集中という「構造上の弱点」を突き止めることに成功している。

若林氏は「この厚さ32ミリの鋼板が破損するとは想像すらしなかった。でも、だからこそたどり着けた真理がある」と振り返っている。

そうして改良を重ね、ついに誕生したのが3LⅡであった。

現在、3LⅡは国土交通省、NEXCO各社、都市高速、地方自治体をはじめとする多くの公共団体に採用され、全国で実績を積み重ねている状況である。

令和7年2月末現在で198箇所約2,894mの採用実績を有しており、すでに高い評価を受けてきた製品がその実力を科学的にも裏付けた形となっている。

「100年」の耐久性を日本で初めて証明したこの製品は、全国73万橋という社会インフラの未来を変える可能性を秘めている。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします