大林組は、地震と降雨が発生した際の地盤状況をシミュレーションし、複合災害に対する影響評価や対策効果の検証が可能な実験装置「遠心場降雨発生システム」を開発した。

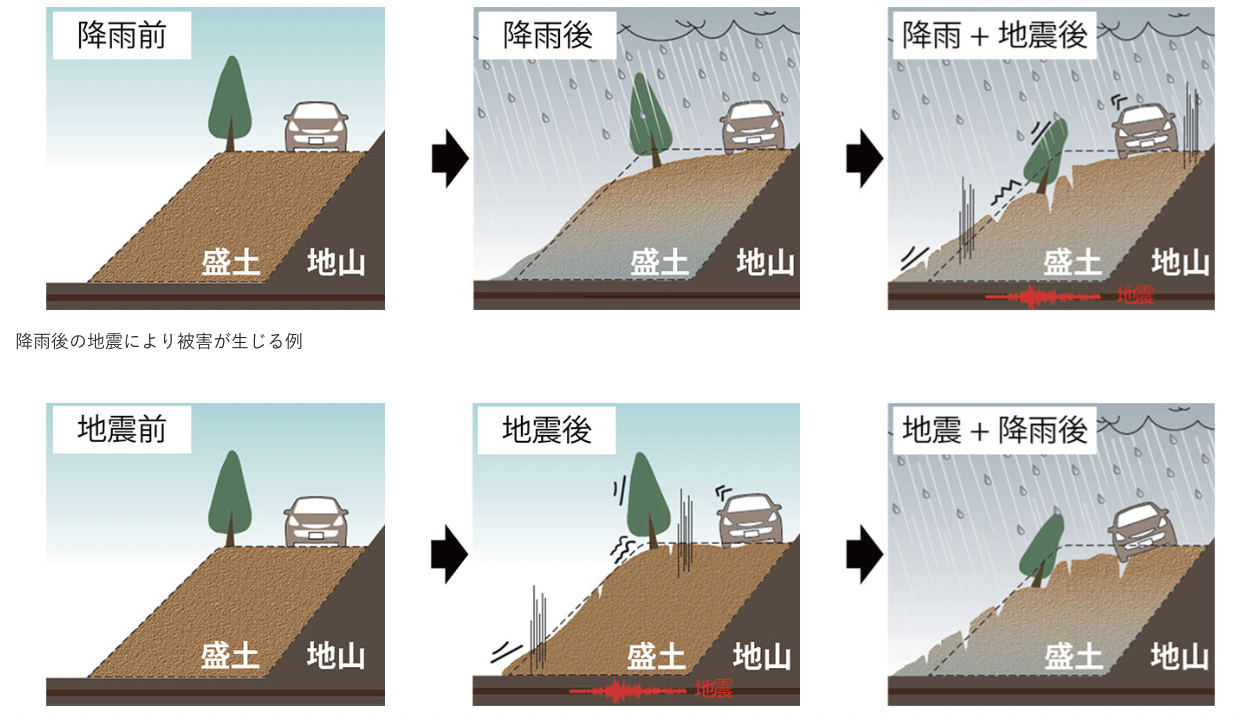

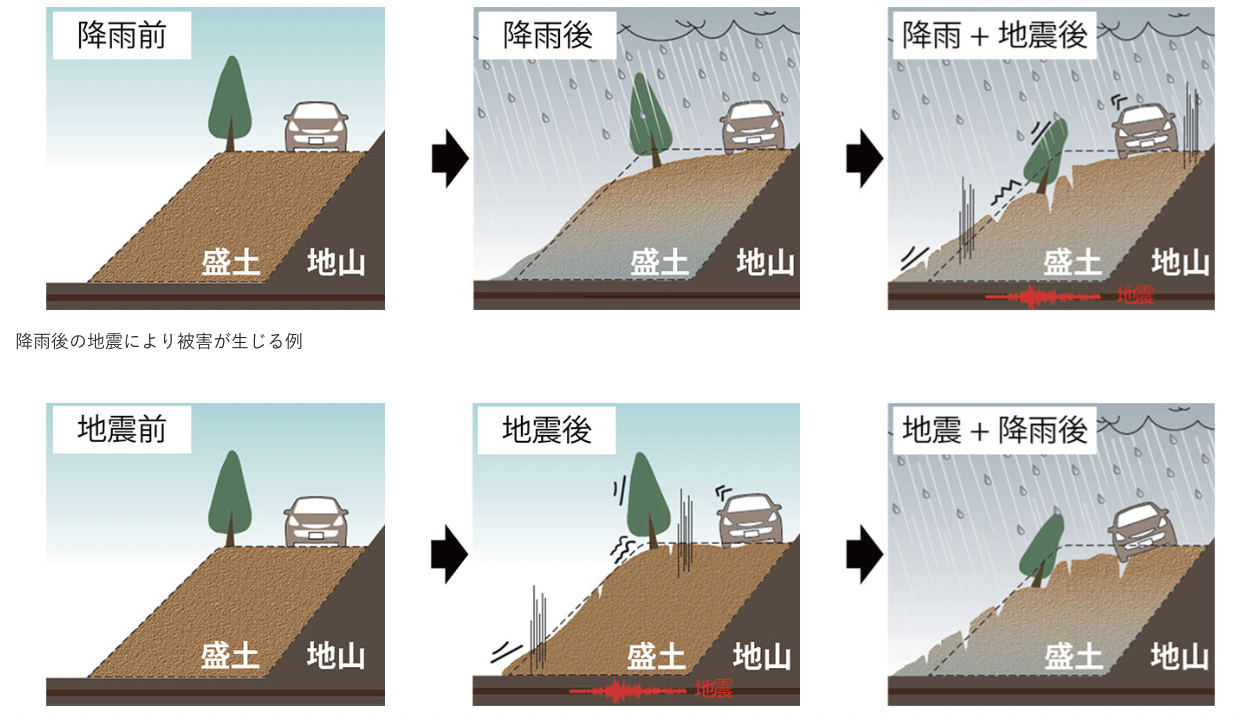

大地震と集中豪雨が同時に発生することは極めてまれだが、時間差で発生し道路・鉄道の盛土に被害を及ぼした事例は数多く存在する。

2004年には、台風23号の降雨により地盤が緩んだ状態で新潟県中越地震が発生し、高速道路や鉄道の盛土構造物に多くの被害をもたらした。

2024年9月の能登半島豪雨では、同年1月に発生した地震によるダメージが蓄積した状態で集中豪雨を受けたことで、土砂災害の範囲が拡大した。

(地震後の降雨により被害が生じる例)

(地震後の降雨により被害が生じる例)

今後も南海トラフ巨大地震などの地震や、激甚化・頻発化する豪雨により、深刻な複合災害が発生する可能性は否定できない。

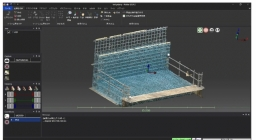

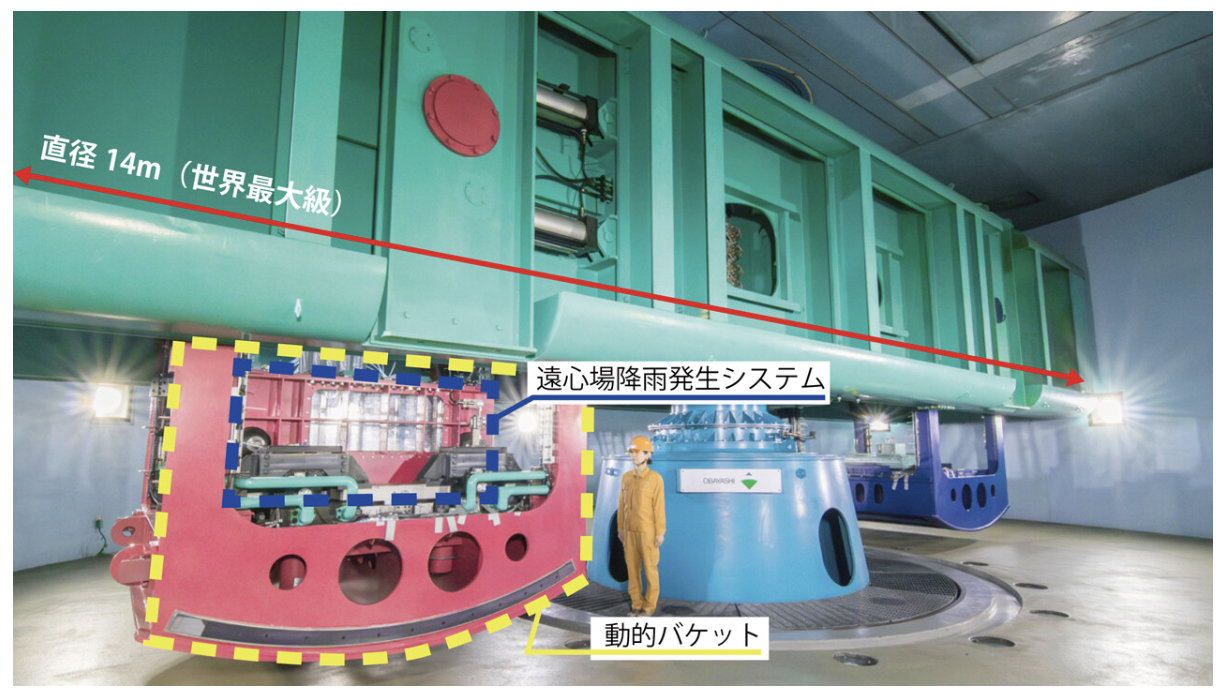

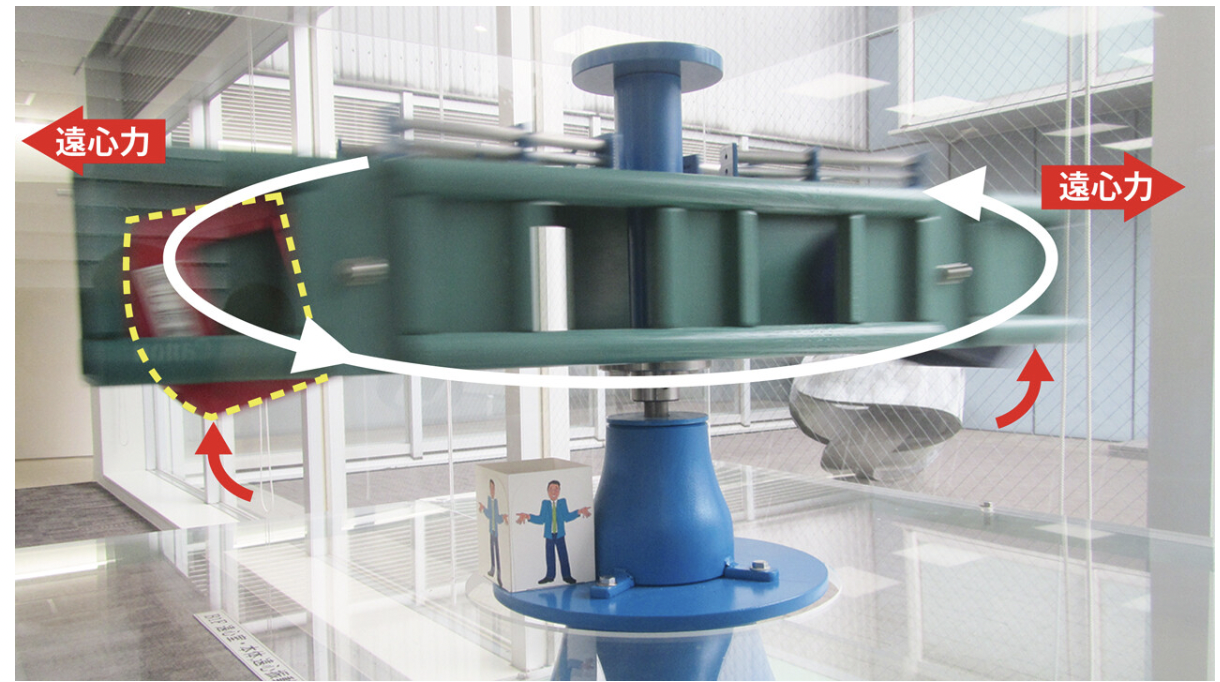

大林組が開発した「遠心場降雨発生システム」は、大林組技術研究所(東京都清瀬市)の遠心模型実験装置に搭載して使用する。

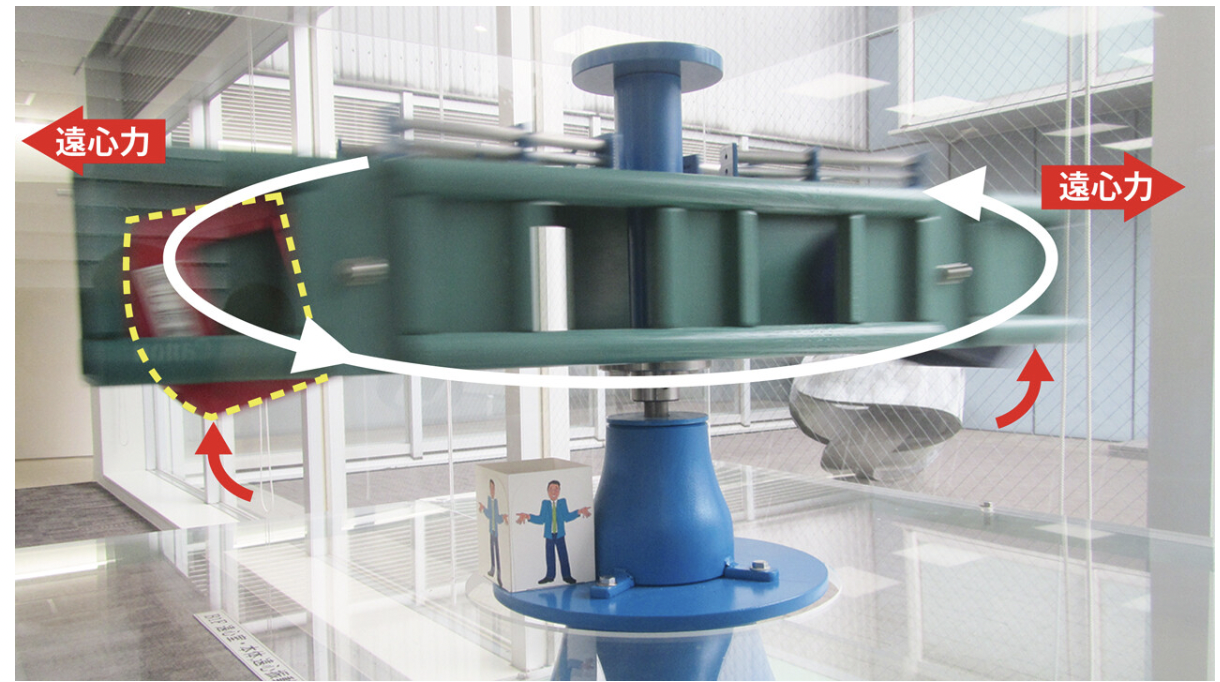

遠心模型実験装置の回転で動的バケットが振り上がり、システムが横向き状態で遠心力が作用することにより、実際の土構造物と同じ力関係で被害を再現することが可能となる。

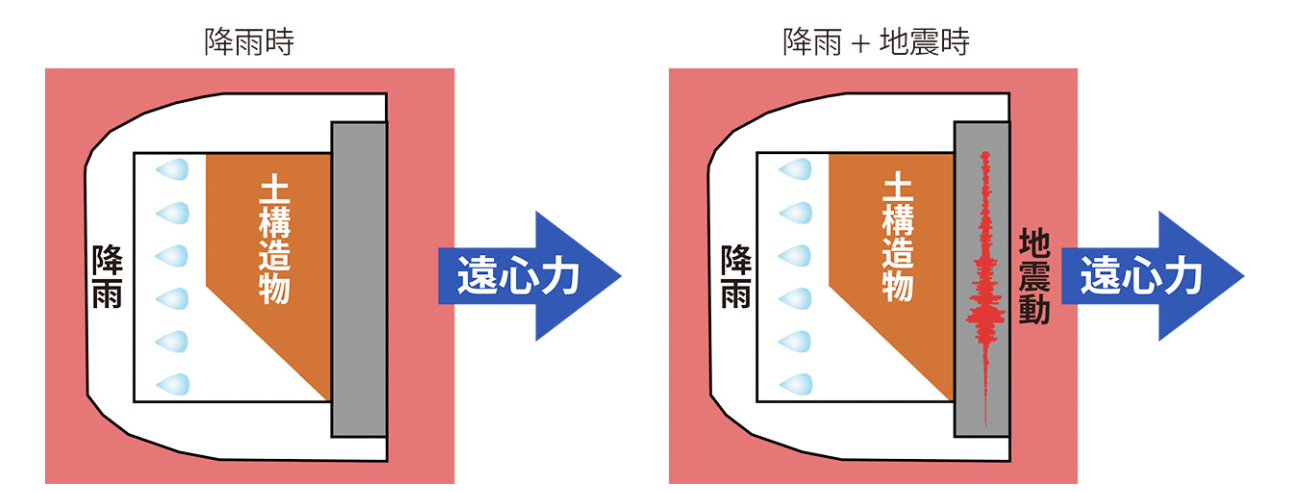

この実験設備の最大の特長は、実際の降雨を再現した実験が可能な点にある。

《遠心模型実験装置の回転で動的バケットが振り上がり、システムが横向き状態で遠心力が作用することにより、実際の土構造物と同じ力関係で被害を再現することが可能(写真は遠心模型実験装置と本システムの模型)》

《遠心模型実験装置の回転で動的バケットが振り上がり、システムが横向き状態で遠心力が作用することにより、実際の土構造物と同じ力関係で被害を再現することが可能(写真は遠心模型実験装置と本システムの模型)》

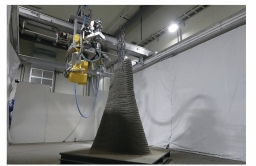

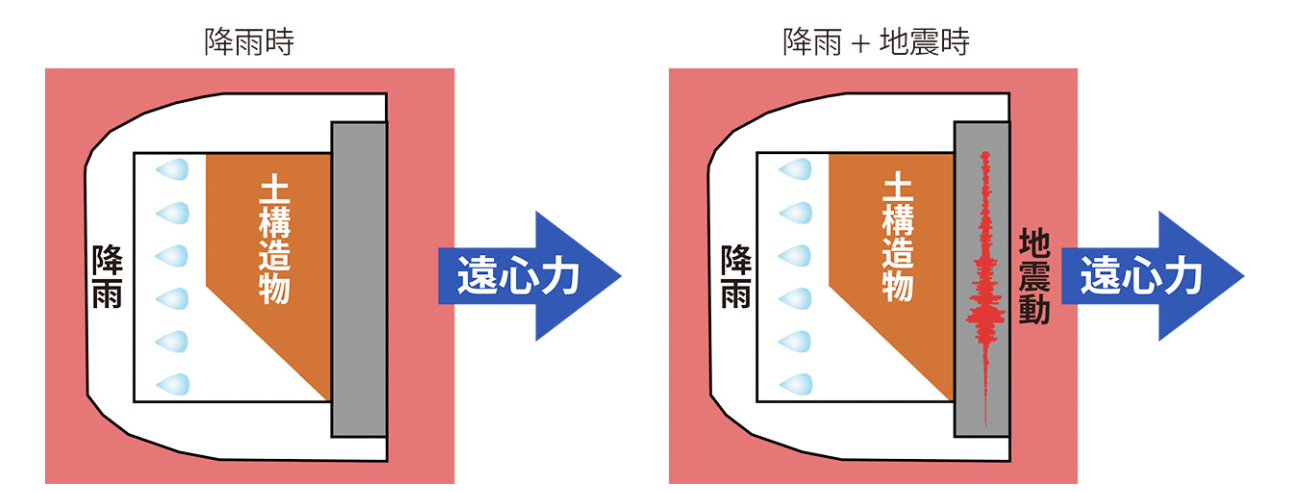

降雨により、地中の水分量が増加して不安定化した地盤が崩壊するまでの現象を再現でき、弱雨から強雨までのさまざまな降雨強度や、最大で2,000mmの総雨量を実現可能である。

さらに、降雨と地震の複合作用を考慮した実験も可能となっている。

降雨後に地盤内の水分量が増加した状態で地震動が作用する、あるいは地震動によりダメージが蓄積した状態で降雨が作用する現象を再現できる。

従来はなかった降雨と地震の複合作用を考慮した評価手法の構築や新工法の効果検証が可能になる。

活用範囲は高速道路や鉄道の盛土構造物だけでなく、斜面や河川堤防、ダムなどの土構造物に対しても、同様に健全性評価や新工法の効果検証が可能である。

また、降雨や地震発生後の警戒レベルの設定検討に使用することもできる。

最大2,000mmの総雨量と地震動を同時再現。新潟県中越地震や能登半島豪雨のような時間差複合災害の検証が可能に

大地震と集中豪雨が同時に発生することは極めてまれだが、時間差で発生し道路・鉄道の盛土に被害を及ぼした事例は数多く存在する。

2004年には、台風23号の降雨により地盤が緩んだ状態で新潟県中越地震が発生し、高速道路や鉄道の盛土構造物に多くの被害をもたらした。

2024年9月の能登半島豪雨では、同年1月に発生した地震によるダメージが蓄積した状態で集中豪雨を受けたことで、土砂災害の範囲が拡大した。

(地震後の降雨により被害が生じる例)

(地震後の降雨により被害が生じる例)今後も南海トラフ巨大地震などの地震や、激甚化・頻発化する豪雨により、深刻な複合災害が発生する可能性は否定できない。

大林組が開発した「遠心場降雨発生システム」は、大林組技術研究所(東京都清瀬市)の遠心模型実験装置に搭載して使用する。

遠心模型実験装置の回転で動的バケットが振り上がり、システムが横向き状態で遠心力が作用することにより、実際の土構造物と同じ力関係で被害を再現することが可能となる。

この実験設備の最大の特長は、実際の降雨を再現した実験が可能な点にある。

《遠心模型実験装置の回転で動的バケットが振り上がり、システムが横向き状態で遠心力が作用することにより、実際の土構造物と同じ力関係で被害を再現することが可能(写真は遠心模型実験装置と本システムの模型)》

《遠心模型実験装置の回転で動的バケットが振り上がり、システムが横向き状態で遠心力が作用することにより、実際の土構造物と同じ力関係で被害を再現することが可能(写真は遠心模型実験装置と本システムの模型)》降雨により、地中の水分量が増加して不安定化した地盤が崩壊するまでの現象を再現でき、弱雨から強雨までのさまざまな降雨強度や、最大で2,000mmの総雨量を実現可能である。

さらに、降雨と地震の複合作用を考慮した実験も可能となっている。

降雨後に地盤内の水分量が増加した状態で地震動が作用する、あるいは地震動によりダメージが蓄積した状態で降雨が作用する現象を再現できる。

従来はなかった降雨と地震の複合作用を考慮した評価手法の構築や新工法の効果検証が可能になる。

活用範囲は高速道路や鉄道の盛土構造物だけでなく、斜面や河川堤防、ダムなどの土構造物に対しても、同様に健全性評価や新工法の効果検証が可能である。

また、降雨や地震発生後の警戒レベルの設定検討に使用することもできる。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします