経済産業省など7省が主催する「日本スタートアップ大賞2025」の受賞企業が発表された。

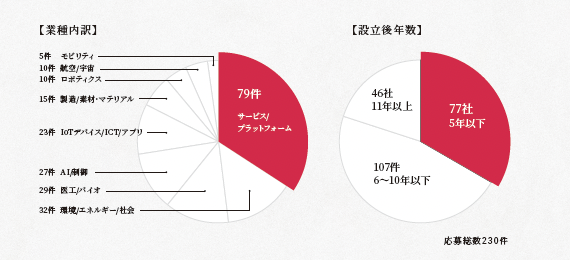

230件の応募から選ばれた10社が、各分野での技術開発と社会課題解決への貢献を評価された。

日本スタートアップ大賞2025は、次世代のロールモデルとなるインパクトのある新事業を創出した起業家やスタートアップを表彰する制度である。

経済産業省、農林水産省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、総務省、防衛省が広く募集をかけ、有識者で構成される審査委員会が全国から寄せられた230件の応募を審査した。

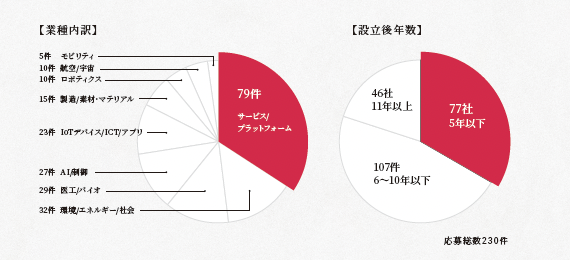

応募企業の業種内訳では、サービス・プラットフォーム分野が79件と最も多く、次いでIoTデバイス・ICT・アプリが32件、医工・バイオが29件と続いた。

設立後年数では、5年以下の企業が77社、6年から10年以下が107社、11年以上が46社となっている。

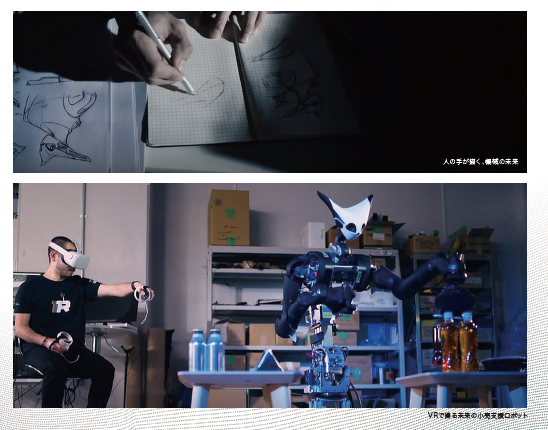

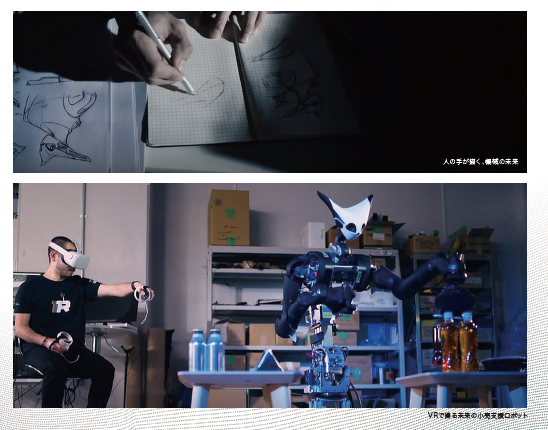

内閣総理大臣賞(日本スタートアップ大賞)を受賞したTelexistenceは、遠隔操作・人工知能ロボットの開発および事業運営を手がけるロボティクス企業である。

現在、コンビニエンスストアなどの小売業や物流業にロボットによる労働力を創出・提供している。

具体的には、人間に代わり大手コンビニエンスチェーンの店舗での商品陳列を担うAIロボット「Ghost」や、大手物流企業向けケースのデパレタイジングロボットの運用を実現している。

代表取締役兼共同創業者の富岡仁氏は、スタンフォード大学経営大学院修士を経て三菱商事で勤務後、2017年に起業した。

取締役CTO兼共同創業者の佐野元紀氏は東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了後、ソニーを経て共同創業に参画している。

人工知能により知能化されたロボットを主に小売や物流など、製造業以外の産業に導入し、AIロボットの恩恵を社会の全ての人に届けることを使命としている。

経済産業大臣賞を受賞したWHILLは、「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバル展開を目指している。

モビリティサービス事業とモビリティ販売事業の2つの柱で世界展開を進めている。

モビリティサービス事業では、お出かけ先でウィルを一時利用できるサービスを提供し、自動運転サービスと自身で操作するサービスの2種類を用意している。

自動運転サービスは移動インフラとして日本・米国・欧州を中心に、主要空港や大型病院など現在約20施設で導入され、これまでのサービス提供件数は約60万件に上る。

自身で操作するサービスは、テーマパーク・ホテル・観光名所・クルーズなど、北米では年間20万件以上の実績があるほか、日本でも大型著名施設を中心に過去1年で100施設以上で採用されている。

モビリティ販売事業も世界中の国や地域で展開し、特に日本では全国の介護事業者・自動車販売店・家電量販店など計3,000店舗超で製品を提供している。

代表取締役社長CEOの杉江理氏は、日産自動車開発本部を経て中国・南京で日本語教師として勤務後、2年間の世界放浪を経て2012年にWHILLを創業した。

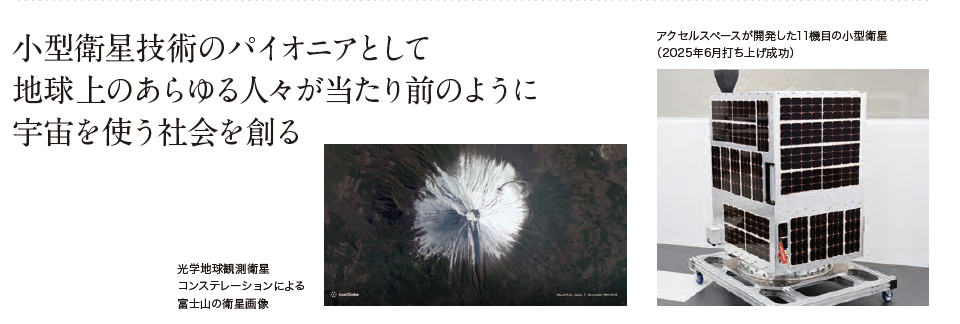

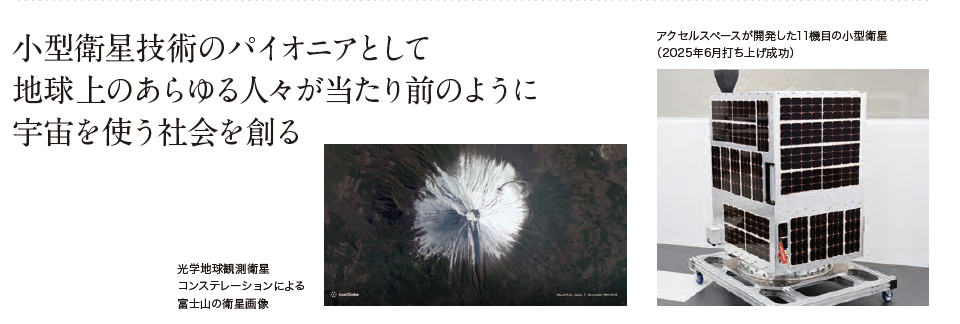

文部科学大臣賞を受賞したアクセルスペースホールディングスは、小型衛星技術を基盤に災害監視・環境対策・農業支援など多様な分野で活用可能な宇宙インフラを構築している。

「Space within Your Reach~宇宙を普通の場所に~」というビジョンのもと、政府主導の宇宙「開発」から民間が活躍する宇宙「利用」への転換をリードしている。

小型衛星の設計や製造、打ち上げ後の運用における独自技術を基盤に、AxelLinerとAxelGlobeの二つの事業を展開している。

AxelLinerでは、小型衛星の開発・運用において長く複雑な作業や非技術的な手続きをパッケージ化し、短期・低コストな宇宙ミッション実現のためのサービスを提供している。

一方、AxelGlobeは同社グループが保有・運用する光学地球観測衛星コンステレーションから得た画像やそれを加工・分析したデータを提供する。

地球上のあらゆる地点を広範囲かつ高頻度に撮影した画像やデータは、精密農業や環境保護、土地管理、災害時状況把握、安全保障などの多様な分野で広く利用されている。

代表取締役の中村友哉氏は東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了後、在学中に超小型衛星3機の開発に携わり、2008年にアクセルスペースを創業した。

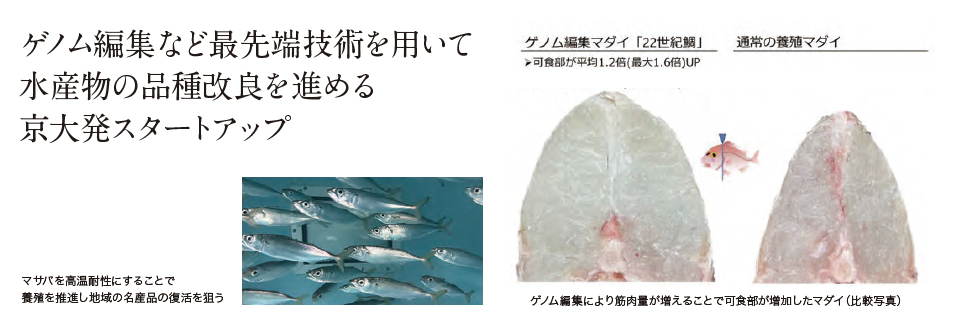

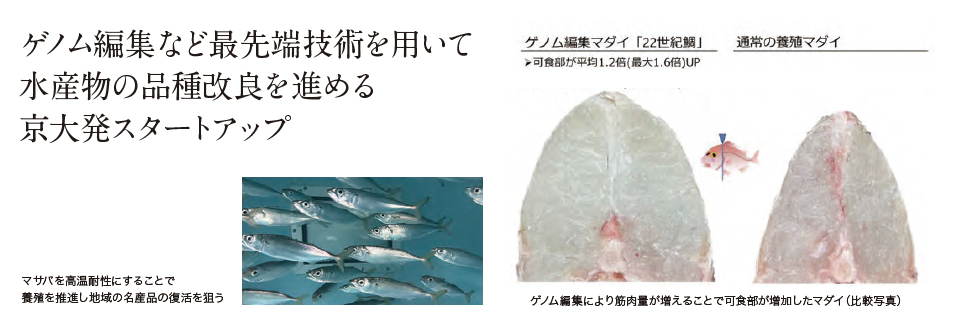

農林水産大臣賞を受賞したリージョナルフィッシュは、ゲノム編集技術を活用して短期間で高成長かつ高温耐性を備えた新品種の開発に成功している。

「いま地球に、いま人類に、必要な魚を。」をビジョンに掲げ、ゲノム編集等による品種改良にて新しい地魚(リージョナルフィッシュ)を作り、日本の水産業を世界で戦うことのできる産業にすることを目指している。

水産物は「天然がおいしい」と言われるが、農産物と畜産物は「天然がおいしい」と言われることは殆どない。

農産物・畜産物は1万年程度の歴史の中で品種改良が進んだのに対し、水産物の完全養殖は50年程度の歴史しかないため、品種が変わっていない。

ゲノム編集技術など最先端技術を用いて、超高速で水産物の品種改良を行っている。

例えば、可食部が大きく成長速度が速いなど生産効率の高い魚、高温耐性となり地球温暖化が進んでも養殖できる魚の品種改良に成功している。

創業5年で企業、大学、自治体など90団体と協業し、オールジャパン体制で事業展開している。

代表取締役社長の梅川忠典氏は、デロイトトーマツコンサルティング、産業革新機構を経てリージョナルフィッシュを設立した。

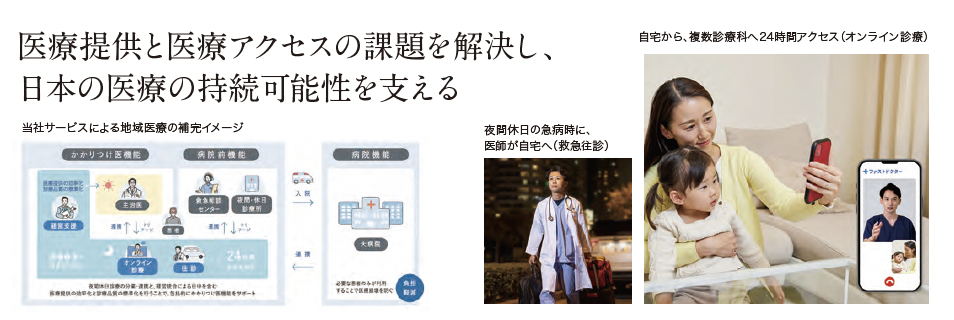

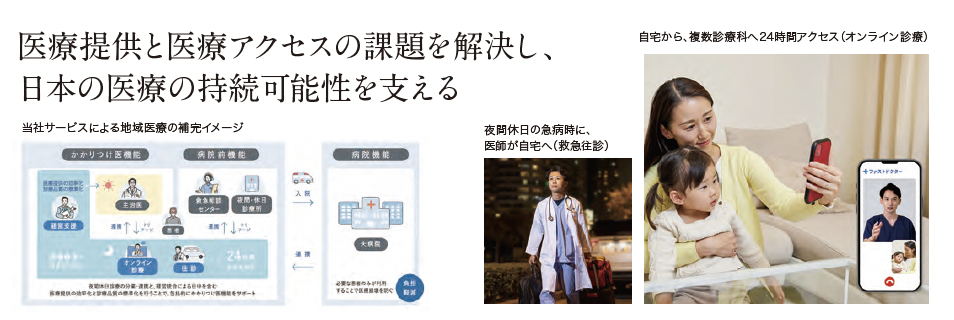

厚生労働大臣賞を受賞したファストドクターは、約5,000名の医師を含む豊富な医療リソースを集約した日本最大級の医療支援プラットフォームを運営している。

日本の「2040年問題」として予想される医療需給バランスの崩壊に対し、医療リソースを集約した独自のプラットフォームを通じて一次医療を補完し、医療の機能分化を支え、地域医療の持続可能性を実現することに挑戦している。

夜間休日の救急往診や24時間のオンライン診療を通じて、社会的ニーズに応じた医療提供体制を柔軟かつ迅速に構築している。

生活者には、緊急性に応じて医師が自宅で診察する救急往診や、急性期から慢性期まで11領域をカバーするオンライン診療によって「医療の入口」を創出している。

医療機関には、24時間体制が求められる在宅医療の夜間・休日対応を支援している。

また、自治体とも連携して地域の救急体制や医療提供の空白を補完している。

さらに医療提供の各プロセスにDXを導入し最適化を高め、人々が必要なときに必要な医療にアクセスできる社会を目指している。

代表取締役の菊池亮氏は帝京大学医学部附属病院、関連病院にて整形外科に従事後、2016年にファストドクターを創業した。

代表取締役の水野敬志氏は京都大学大学院農学研究科修了後、Booz & Company、楽天を経て2018年6月に代表取締役に就任した。

総務大臣賞を受賞したRevCommは、音声技術とAIを活用してコミュニケーション課題の解決に取り組んでいる。

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る」をミッションに掲げ、コミュニケーションが発生するすべての場所での会話のビッグデータ化を実現し、企業のAI活用の可能性を最大化している。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」からなる音声解析AI「MiiTel」の開発・提供に加え、アプリケーション層とデータレイヤーを横断し、ワンストップでサービスを提供する音声AIプラットフォーム「MiiTel Synapse」を運営している。

人々が時間に追われ精神的に余裕がない原因の一つに、労働生産性の低さが挙げられる。

生産性は能率と効率の掛け算に分解でき、教育水準も倫理感も高い日本人は能率の面では世界トップクラスだが、効率に課題がある。

その理由の一つにコミュニケーションコストの高さがあり、情報伝達や意思疎通に時間や労力がかかり、効率を下げている。

AIにより生産性向上を実現することで、人々は「人間にしかできないこと」に時間を使えるようになる。

代表取締役の会田武史氏は三菱商事にて自動車のトレーディング、クロスボーダーの投資案件・新会社設立、M&A案件等に従事し、2017年7月にRevCommを設立した。

防衛大臣賞を受賞したSynspectiveは、SAR衛星を起点に「次世代の人々が地球を理解し、レジリエントな未来を実現する新たなインフラの構築」をミッションとしている。

地球規模のリスク解決には、客観的データの現状把握からリスク評価、科学的かつ協力的な対策が必要であり、広域・均一・信頼性・公正性を持つ衛星データと解析技術で、公共機関や企業と連携し、強靭で持続可能な社会の実現を目指している。

SAR衛星コンステレーションは、安全保障分野における戦略・戦術情報の収集や意思決定サイクルの刷新を実現している。

全天候・昼夜観測が可能なSAR衛星は、防衛分野で特に有用である。

軽量・低コスト化により、多数衛星で高頻度観測(一時間以内)が可能となり、スタンド・オフ防衛能力に必要な目標の探知・追尾に貢献している。

AIによる自動検出技術も開発し、従来手作業だった分析作業を自動化することで、判断の迅速化を支援している。

2024年には6機目の衛星打ち上げと量産工場の稼働を開始し、防衛省案件も受注した。

代表取締役CEOの新井元行氏は米系コンサルで事業戦略等に従事後、途上国や被災地の社会課題解決に参画し、2018年にSynspectiveを創業した。

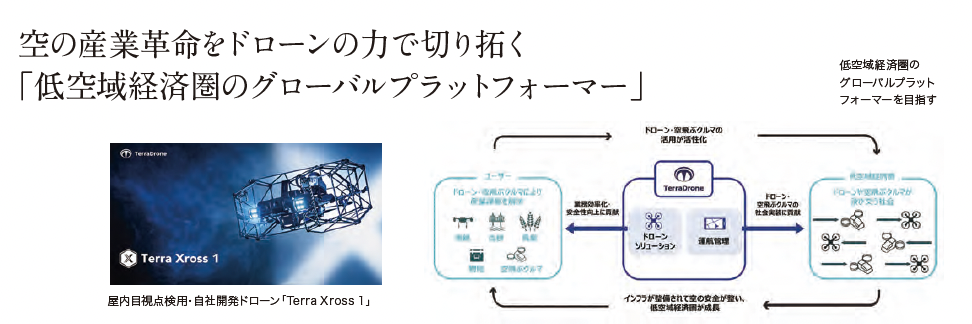

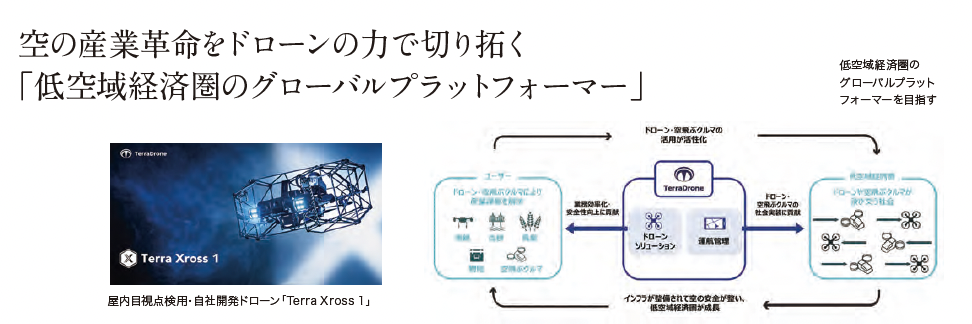

国土交通大臣賞を受賞したTerra Droneは、「Unlock X Dimensions ~異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する~」というミッションのもと、ドローンや空飛ぶクルマが飛び交う社会の実現を目指している。

測量・点検・農業など多くの産業が直面する労働力不足や危険作業といった社会課題の解決に向け、ドローンによる効率化と安全性向上を推進している。

また、将来の低空域社会に不可欠なドローンの運航管理システム(UTM)を通じて、安全で効率的な「空のインフラ」構築を進めている。

日本で唯一、ドローンソリューションとUTMの両方をグローバル展開する企業として、社会の持続可能な発展に貢献する「低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー」を目指している。

測量・点検・農業分野におけるドローンソリューションと、ドローンの運航管理システム(UTM)の2つの軸で事業を展開している。

測量では、国交省のi-Constructionに対応したドローンレーザスキャナを用いた3次元測量により、土木・建築現場の効率化を支援している。

点検では、屋内目視点検用ドローン「Terra Xross 1」を開発し、足場不要の安全な高所点検を可能にしている。

農業では主にインドネシアでドローンを用いた農薬散布を展開している。

UTM分野では、ドローンの運航管理システムをグループで10か国に提供している。

代表取締役社長の德重徹氏は九州大学卒業後、大手損保、海外MBA取得、シリコンバレーでのベンチャー支援を経て、2016年にTerra Droneを創業した。

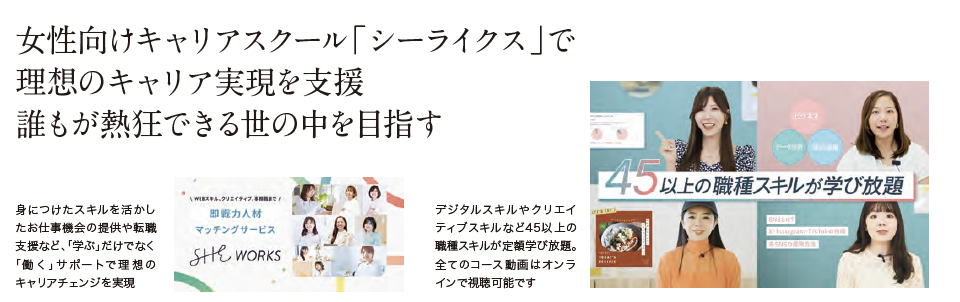

審査委員会特別賞を受賞したSHEは、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、誰もが自分らしさを妥協せずにキャリアアップできる社会の形成を目指している。

女性向けキャリアスクール「SHElikes」を主要事業として展開し、WEBデザインやWEBマーケティングなどのデジタルスキルやクリエイティブスキルのレッスン、コーチングプログラム、仕事機会を提供している。

現在の累計会員数は20万名を突破し、多くの女性のキャリアチェンジ、キャリアアップに伴走している。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開している。

代表取締役CEO/CCOの福田恵里氏は、女性のキャリア課題の解決を皮切りに社会の不均衡の解決に挑戦するSHEを2017年に設立した。

同じく審査委員会特別賞のユニファは、「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」をミッションに、保育・育児関連の社会課題の解決に挑戦している。

働きながら子育てをする人達にとって、保育施設は社会インフラと呼ぶべき重要な役割を担っているが、「保育士不足」は今も深刻な社会課題の一つである。

こうした課題に対して、保育総合ICTサービス「ルクミー」を通じて、保育AI™など最新のテクノロジーの活用を進めながら、保育者の時間と心のゆとりを創出し、子ども達との豊かな関わりや対話を増やし、保育者のやりがいの創出、エンゲージメントの向上を目指している。

これまでのサービス利用数は累計で20,000件を超えており、全国70以上の自治体へ導入済みである。

また、ルクミーのサービス導入前後で月間約65%の業務時間の削減を実現した園もあるなど、圧倒的な導入実績と効果がある。

代表取締役CEOの土岐泰之氏は九州大学卒業後、住友商事、ローランド・ベルガー、デロイトトーマツを経て2013年にユニファを創業し、保育総合ICTサービス「ルクミー」の開発に着手した。

これらの受賞企業は、それぞれ異なる分野で技術開発を進めながら、共通して社会課題の解決に取り組んでいる点が評価された。

230件の応募から選ばれた10社が、各分野での技術開発と社会課題解決への貢献を評価された。

全国230件から選出される注目企業

日本スタートアップ大賞2025は、次世代のロールモデルとなるインパクトのある新事業を創出した起業家やスタートアップを表彰する制度である。

経済産業省、農林水産省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、総務省、防衛省が広く募集をかけ、有識者で構成される審査委員会が全国から寄せられた230件の応募を審査した。

応募企業の業種内訳では、サービス・プラットフォーム分野が79件と最も多く、次いでIoTデバイス・ICT・アプリが32件、医工・バイオが29件と続いた。

設立後年数では、5年以下の企業が77社、6年から10年以下が107社、11年以上が46社となっている。

最高賞受賞のTelexistenceが描くロボット社会

内閣総理大臣賞(日本スタートアップ大賞)を受賞したTelexistenceは、遠隔操作・人工知能ロボットの開発および事業運営を手がけるロボティクス企業である。

現在、コンビニエンスストアなどの小売業や物流業にロボットによる労働力を創出・提供している。

具体的には、人間に代わり大手コンビニエンスチェーンの店舗での商品陳列を担うAIロボット「Ghost」や、大手物流企業向けケースのデパレタイジングロボットの運用を実現している。

代表取締役兼共同創業者の富岡仁氏は、スタンフォード大学経営大学院修士を経て三菱商事で勤務後、2017年に起業した。

取締役CTO兼共同創業者の佐野元紀氏は東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了後、ソニーを経て共同創業に参画している。

人工知能により知能化されたロボットを主に小売や物流など、製造業以外の産業に導入し、AIロボットの恩恵を社会の全ての人に届けることを使命としている。

経済産業大臣賞WHILLが切り開くモビリティ革命

経済産業大臣賞を受賞したWHILLは、「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバル展開を目指している。

モビリティサービス事業とモビリティ販売事業の2つの柱で世界展開を進めている。

モビリティサービス事業では、お出かけ先でウィルを一時利用できるサービスを提供し、自動運転サービスと自身で操作するサービスの2種類を用意している。

自動運転サービスは移動インフラとして日本・米国・欧州を中心に、主要空港や大型病院など現在約20施設で導入され、これまでのサービス提供件数は約60万件に上る。

自身で操作するサービスは、テーマパーク・ホテル・観光名所・クルーズなど、北米では年間20万件以上の実績があるほか、日本でも大型著名施設を中心に過去1年で100施設以上で採用されている。

モビリティ販売事業も世界中の国や地域で展開し、特に日本では全国の介護事業者・自動車販売店・家電量販店など計3,000店舗超で製品を提供している。

代表取締役社長CEOの杉江理氏は、日産自動車開発本部を経て中国・南京で日本語教師として勤務後、2年間の世界放浪を経て2012年にWHILLを創業した。

文部科学大臣賞アクセルスペースが拓く宇宙利用

文部科学大臣賞を受賞したアクセルスペースホールディングスは、小型衛星技術を基盤に災害監視・環境対策・農業支援など多様な分野で活用可能な宇宙インフラを構築している。

「Space within Your Reach~宇宙を普通の場所に~」というビジョンのもと、政府主導の宇宙「開発」から民間が活躍する宇宙「利用」への転換をリードしている。

小型衛星の設計や製造、打ち上げ後の運用における独自技術を基盤に、AxelLinerとAxelGlobeの二つの事業を展開している。

AxelLinerでは、小型衛星の開発・運用において長く複雑な作業や非技術的な手続きをパッケージ化し、短期・低コストな宇宙ミッション実現のためのサービスを提供している。

一方、AxelGlobeは同社グループが保有・運用する光学地球観測衛星コンステレーションから得た画像やそれを加工・分析したデータを提供する。

地球上のあらゆる地点を広範囲かつ高頻度に撮影した画像やデータは、精密農業や環境保護、土地管理、災害時状況把握、安全保障などの多様な分野で広く利用されている。

代表取締役の中村友哉氏は東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了後、在学中に超小型衛星3機の開発に携わり、2008年にアクセルスペースを創業した。

農林水産大臣賞リージョナルフィッシュの品種改良技術

農林水産大臣賞を受賞したリージョナルフィッシュは、ゲノム編集技術を活用して短期間で高成長かつ高温耐性を備えた新品種の開発に成功している。

「いま地球に、いま人類に、必要な魚を。」をビジョンに掲げ、ゲノム編集等による品種改良にて新しい地魚(リージョナルフィッシュ)を作り、日本の水産業を世界で戦うことのできる産業にすることを目指している。

水産物は「天然がおいしい」と言われるが、農産物と畜産物は「天然がおいしい」と言われることは殆どない。

農産物・畜産物は1万年程度の歴史の中で品種改良が進んだのに対し、水産物の完全養殖は50年程度の歴史しかないため、品種が変わっていない。

ゲノム編集技術など最先端技術を用いて、超高速で水産物の品種改良を行っている。

例えば、可食部が大きく成長速度が速いなど生産効率の高い魚、高温耐性となり地球温暖化が進んでも養殖できる魚の品種改良に成功している。

創業5年で企業、大学、自治体など90団体と協業し、オールジャパン体制で事業展開している。

代表取締役社長の梅川忠典氏は、デロイトトーマツコンサルティング、産業革新機構を経てリージョナルフィッシュを設立した。

厚生労働大臣賞ファストドクターの医療プラットフォーム

厚生労働大臣賞を受賞したファストドクターは、約5,000名の医師を含む豊富な医療リソースを集約した日本最大級の医療支援プラットフォームを運営している。

日本の「2040年問題」として予想される医療需給バランスの崩壊に対し、医療リソースを集約した独自のプラットフォームを通じて一次医療を補完し、医療の機能分化を支え、地域医療の持続可能性を実現することに挑戦している。

夜間休日の救急往診や24時間のオンライン診療を通じて、社会的ニーズに応じた医療提供体制を柔軟かつ迅速に構築している。

生活者には、緊急性に応じて医師が自宅で診察する救急往診や、急性期から慢性期まで11領域をカバーするオンライン診療によって「医療の入口」を創出している。

医療機関には、24時間体制が求められる在宅医療の夜間・休日対応を支援している。

また、自治体とも連携して地域の救急体制や医療提供の空白を補完している。

さらに医療提供の各プロセスにDXを導入し最適化を高め、人々が必要なときに必要な医療にアクセスできる社会を目指している。

代表取締役の菊池亮氏は帝京大学医学部附属病院、関連病院にて整形外科に従事後、2016年にファストドクターを創業した。

代表取締役の水野敬志氏は京都大学大学院農学研究科修了後、Booz & Company、楽天を経て2018年6月に代表取締役に就任した。

総務大臣賞RevCommの音声解析技術

総務大臣賞を受賞したRevCommは、音声技術とAIを活用してコミュニケーション課題の解決に取り組んでいる。

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る」をミッションに掲げ、コミュニケーションが発生するすべての場所での会話のビッグデータ化を実現し、企業のAI活用の可能性を最大化している。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」からなる音声解析AI「MiiTel」の開発・提供に加え、アプリケーション層とデータレイヤーを横断し、ワンストップでサービスを提供する音声AIプラットフォーム「MiiTel Synapse」を運営している。

人々が時間に追われ精神的に余裕がない原因の一つに、労働生産性の低さが挙げられる。

生産性は能率と効率の掛け算に分解でき、教育水準も倫理感も高い日本人は能率の面では世界トップクラスだが、効率に課題がある。

その理由の一つにコミュニケーションコストの高さがあり、情報伝達や意思疎通に時間や労力がかかり、効率を下げている。

AIにより生産性向上を実現することで、人々は「人間にしかできないこと」に時間を使えるようになる。

代表取締役の会田武史氏は三菱商事にて自動車のトレーディング、クロスボーダーの投資案件・新会社設立、M&A案件等に従事し、2017年7月にRevCommを設立した。

防衛大臣賞Synspectiveの衛星データ活用

防衛大臣賞を受賞したSynspectiveは、SAR衛星を起点に「次世代の人々が地球を理解し、レジリエントな未来を実現する新たなインフラの構築」をミッションとしている。

地球規模のリスク解決には、客観的データの現状把握からリスク評価、科学的かつ協力的な対策が必要であり、広域・均一・信頼性・公正性を持つ衛星データと解析技術で、公共機関や企業と連携し、強靭で持続可能な社会の実現を目指している。

SAR衛星コンステレーションは、安全保障分野における戦略・戦術情報の収集や意思決定サイクルの刷新を実現している。

全天候・昼夜観測が可能なSAR衛星は、防衛分野で特に有用である。

軽量・低コスト化により、多数衛星で高頻度観測(一時間以内)が可能となり、スタンド・オフ防衛能力に必要な目標の探知・追尾に貢献している。

AIによる自動検出技術も開発し、従来手作業だった分析作業を自動化することで、判断の迅速化を支援している。

2024年には6機目の衛星打ち上げと量産工場の稼働を開始し、防衛省案件も受注した。

代表取締役CEOの新井元行氏は米系コンサルで事業戦略等に従事後、途上国や被災地の社会課題解決に参画し、2018年にSynspectiveを創業した。

国土交通大臣賞Terra Droneのドローン技術

国土交通大臣賞を受賞したTerra Droneは、「Unlock X Dimensions ~異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する~」というミッションのもと、ドローンや空飛ぶクルマが飛び交う社会の実現を目指している。

測量・点検・農業など多くの産業が直面する労働力不足や危険作業といった社会課題の解決に向け、ドローンによる効率化と安全性向上を推進している。

また、将来の低空域社会に不可欠なドローンの運航管理システム(UTM)を通じて、安全で効率的な「空のインフラ」構築を進めている。

日本で唯一、ドローンソリューションとUTMの両方をグローバル展開する企業として、社会の持続可能な発展に貢献する「低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー」を目指している。

測量・点検・農業分野におけるドローンソリューションと、ドローンの運航管理システム(UTM)の2つの軸で事業を展開している。

測量では、国交省のi-Constructionに対応したドローンレーザスキャナを用いた3次元測量により、土木・建築現場の効率化を支援している。

点検では、屋内目視点検用ドローン「Terra Xross 1」を開発し、足場不要の安全な高所点検を可能にしている。

農業では主にインドネシアでドローンを用いた農薬散布を展開している。

UTM分野では、ドローンの運航管理システムをグループで10か国に提供している。

代表取締役社長の德重徹氏は九州大学卒業後、大手損保、海外MBA取得、シリコンバレーでのベンチャー支援を経て、2016年にTerra Droneを創業した。

審査委員会特別賞に女性キャリア支援とDX保育が選出

審査委員会特別賞を受賞したSHEは、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、誰もが自分らしさを妥協せずにキャリアアップできる社会の形成を目指している。

女性向けキャリアスクール「SHElikes」を主要事業として展開し、WEBデザインやWEBマーケティングなどのデジタルスキルやクリエイティブスキルのレッスン、コーチングプログラム、仕事機会を提供している。

現在の累計会員数は20万名を突破し、多くの女性のキャリアチェンジ、キャリアアップに伴走している。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開している。

代表取締役CEO/CCOの福田恵里氏は、女性のキャリア課題の解決を皮切りに社会の不均衡の解決に挑戦するSHEを2017年に設立した。

同じく審査委員会特別賞のユニファは、「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」をミッションに、保育・育児関連の社会課題の解決に挑戦している。

働きながら子育てをする人達にとって、保育施設は社会インフラと呼ぶべき重要な役割を担っているが、「保育士不足」は今も深刻な社会課題の一つである。

こうした課題に対して、保育総合ICTサービス「ルクミー」を通じて、保育AI™など最新のテクノロジーの活用を進めながら、保育者の時間と心のゆとりを創出し、子ども達との豊かな関わりや対話を増やし、保育者のやりがいの創出、エンゲージメントの向上を目指している。

これまでのサービス利用数は累計で20,000件を超えており、全国70以上の自治体へ導入済みである。

また、ルクミーのサービス導入前後で月間約65%の業務時間の削減を実現した園もあるなど、圧倒的な導入実績と効果がある。

代表取締役CEOの土岐泰之氏は九州大学卒業後、住友商事、ローランド・ベルガー、デロイトトーマツを経て2013年にユニファを創業し、保育総合ICTサービス「ルクミー」の開発に着手した。

これらの受賞企業は、それぞれ異なる分野で技術開発を進めながら、共通して社会課題の解決に取り組んでいる点が評価された。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします