ニュース

筑波大学発ベンチャーAeroFlex、火星探査飛行機の高高度実験機をJAXAに納入。2026年以降に飛行実験予定

筑波大学発ベンチャーAeroFlexは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の大山研究室(大山聖教授)と共同で火星探査飛行機の研究開発を進めており、火星の大気条件に近い環境での飛行実験に向けた実験機を独自開発し、2025年10月にJAXAに納入した。

実際の火星探査では、火星大気圏に突入して十分に減速した火星着陸機から動力を持たない火星探査飛行機を放出し、滑空させて地表面を観測することを想定している。

火星の大気は地球に比べて極めて希薄かつ低温であることが知られている。

ただし地球上でも、大気圧も気温も低い高度30kmから実際に火星探査飛行機を放出して滑空させることで、火星の大気条件に近い環境での飛行実験を行うことができる。

同社はこの高高度での飛行実験に向けた実験機を開発した。

高高度の厳しい大気環境に対応した機体を作るため、同社では設計から通信システムの開発・製造までを独自に実施。

主翼を前後両方に配置する「タンデム翼」と呼ばれる形状を用いることで、小型でありながら火星の低い大気圧でも高い揚力を得られる設計となっている。

簡易機体を用いた低高度での滑空飛行実験により、十分な飛行性能を確認した。

地上30kmでは気温がマイナス60度ほどになるため、バッテリーを利用するには十分に保温しておく必要があるが、同社では機体搭載バッテリーの保温システムを開発し、マイナス60度環境の低温度試験でその性能を確認している。

さらに、滑空させた機体を安全に落下させるため、機体からパラシュートを展開させて落下させる機能を搭載。加えて、落下時に飛行データをまとめて地上に送信する機能を搭載している。

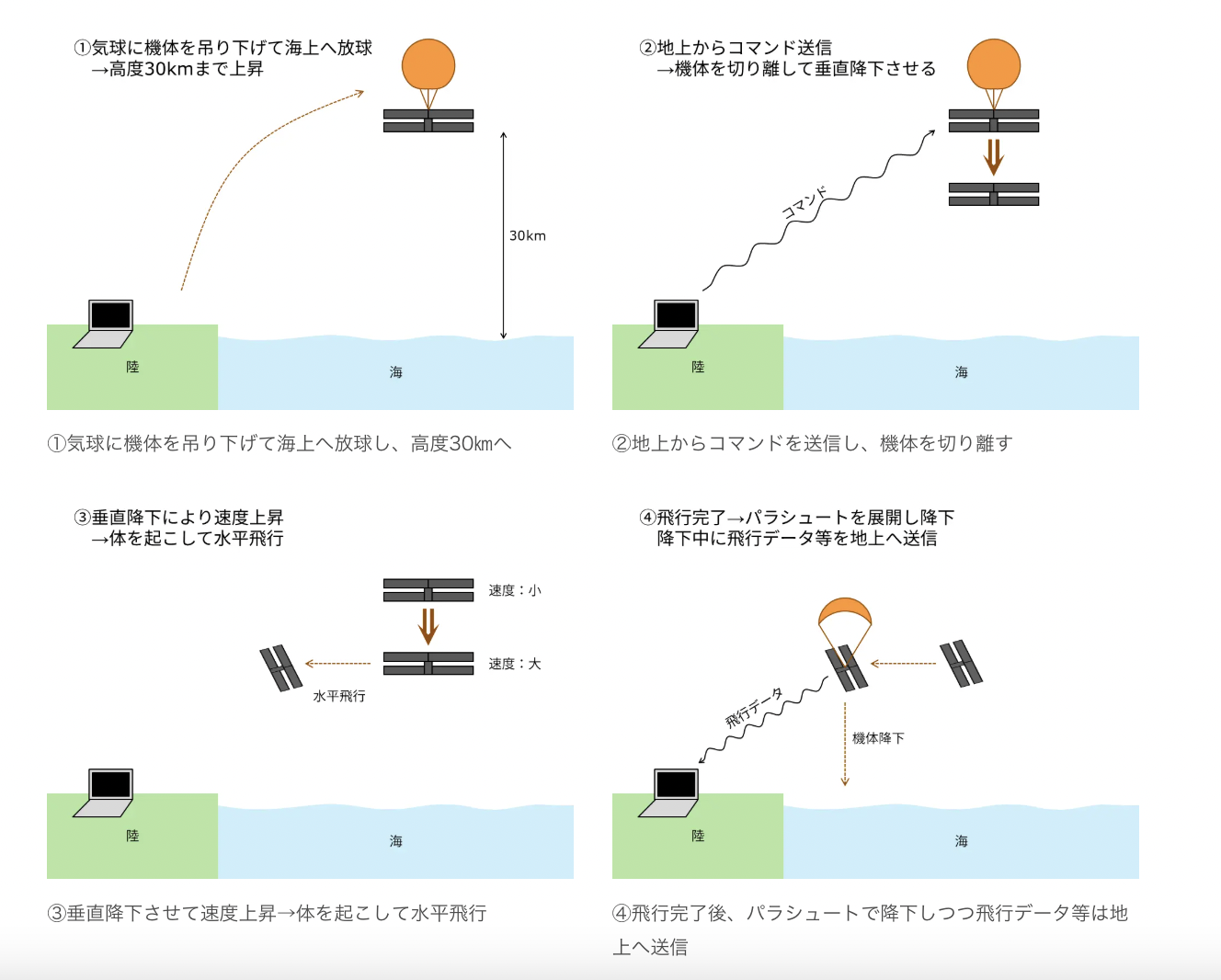

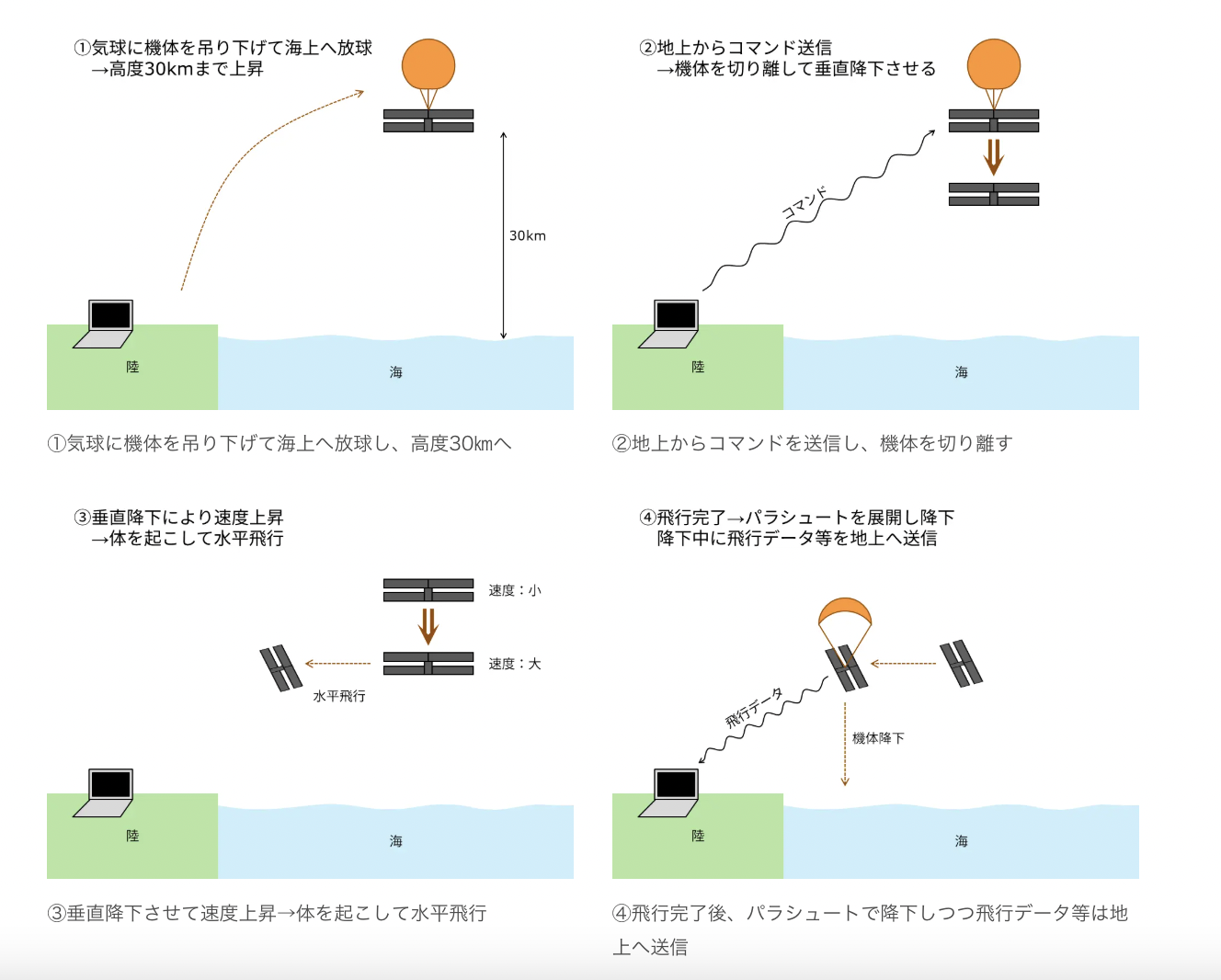

高高度での飛行実験は、気球で高度30kmまで上昇し、高度30kmで実験機を放出、実験機を滑空させ飛行データを取得し、パラシュートを展開し安全に落下、地上で実験機を回収という流れで行われる。

現在は風向きなどの気象条件の選定や法的手続きを進めており、実験実施は2026年以降を予定している。

実際の火星探査では、火星大気圏に突入して十分に減速した火星着陸機から動力を持たない火星探査飛行機を放出し、滑空させて地表面を観測することを想定している。

タンデム翼とフルカーボン製機体で高高度の厳しい環境に対応

火星の大気は地球に比べて極めて希薄かつ低温であることが知られている。

ただし地球上でも、大気圧も気温も低い高度30kmから実際に火星探査飛行機を放出して滑空させることで、火星の大気条件に近い環境での飛行実験を行うことができる。

同社はこの高高度での飛行実験に向けた実験機を開発した。

高高度の厳しい大気環境に対応した機体を作るため、同社では設計から通信システムの開発・製造までを独自に実施。

主翼を前後両方に配置する「タンデム翼」と呼ばれる形状を用いることで、小型でありながら火星の低い大気圧でも高い揚力を得られる設計となっている。

簡易機体を用いた低高度での滑空飛行実験により、十分な飛行性能を確認した。

地上30kmでは気温がマイナス60度ほどになるため、バッテリーを利用するには十分に保温しておく必要があるが、同社では機体搭載バッテリーの保温システムを開発し、マイナス60度環境の低温度試験でその性能を確認している。

さらに、滑空させた機体を安全に落下させるため、機体からパラシュートを展開させて落下させる機能を搭載。加えて、落下時に飛行データをまとめて地上に送信する機能を搭載している。

高高度での飛行実験は、気球で高度30kmまで上昇し、高度30kmで実験機を放出、実験機を滑空させ飛行データを取得し、パラシュートを展開し安全に落下、地上で実験機を回収という流れで行われる。

現在は風向きなどの気象条件の選定や法的手続きを進めており、実験実施は2026年以降を予定している。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします