- 推進体制の整備状況。経営トップのリーダーシップは70.8%が実施

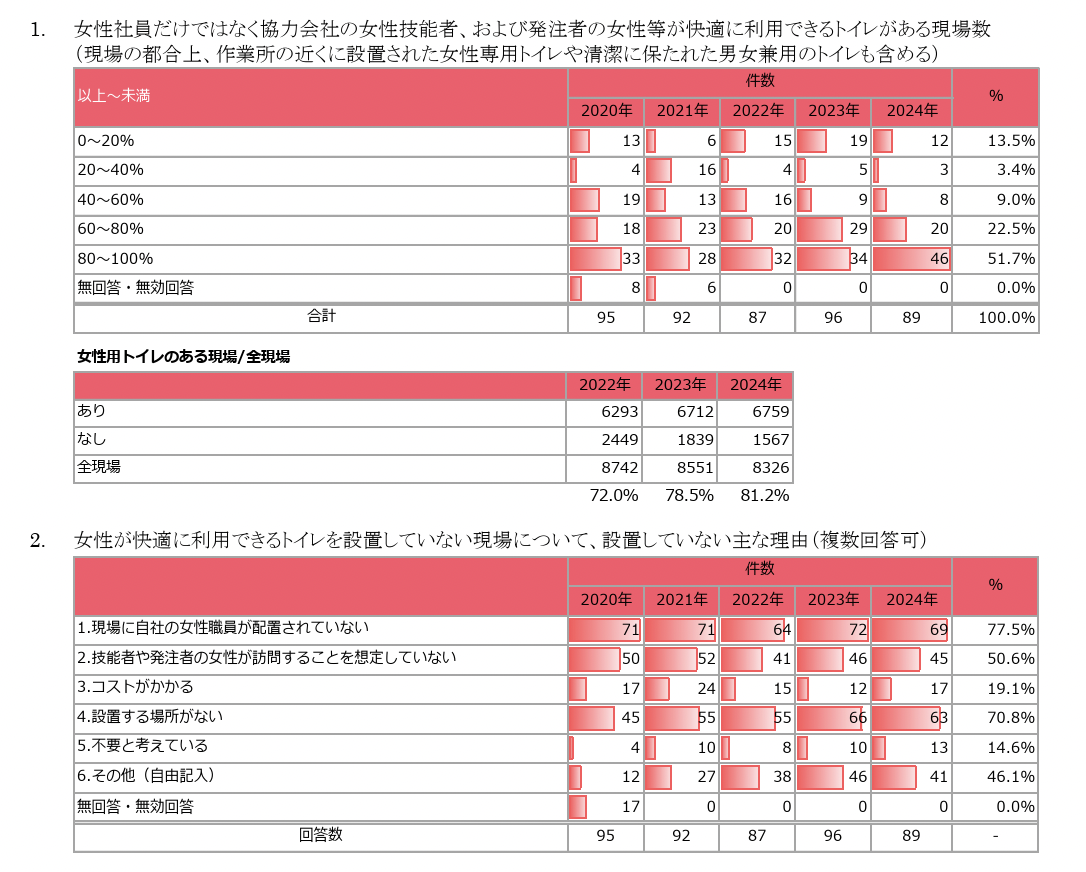

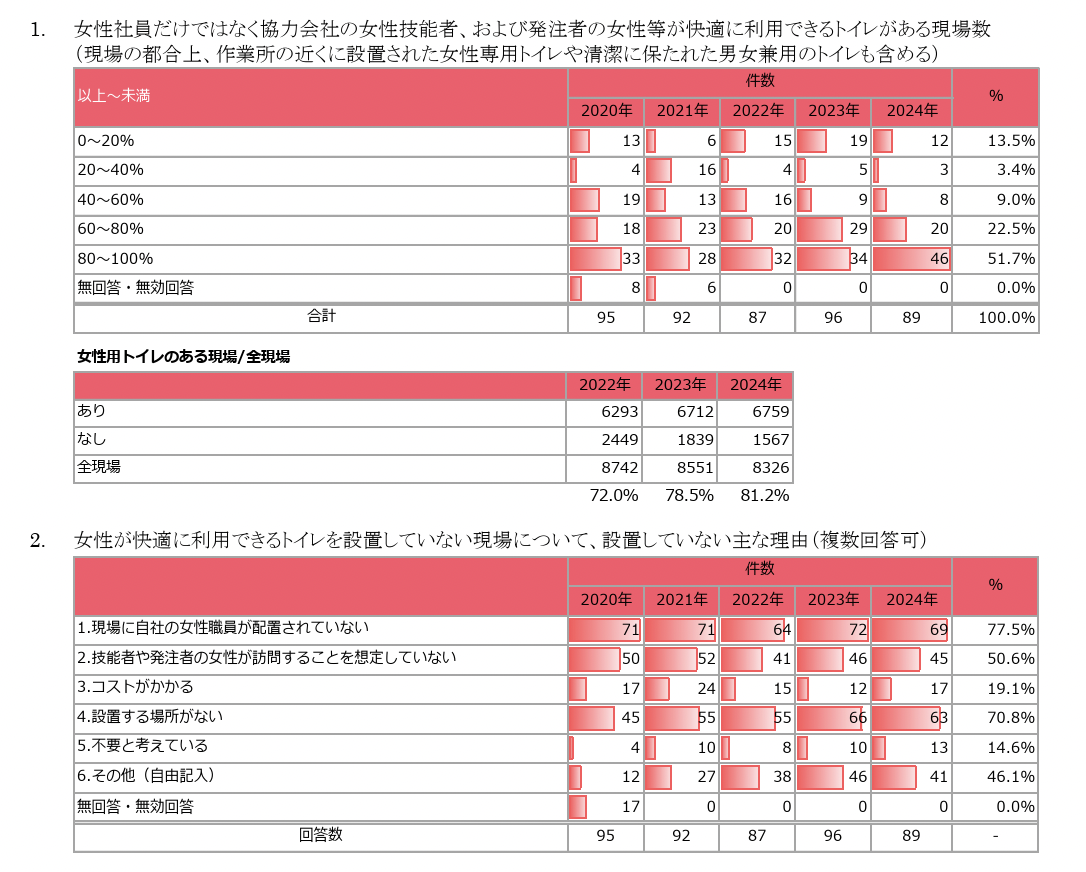

- 現場環境整備の進展状況。女性用トイレは81.2%の現場に設置済み

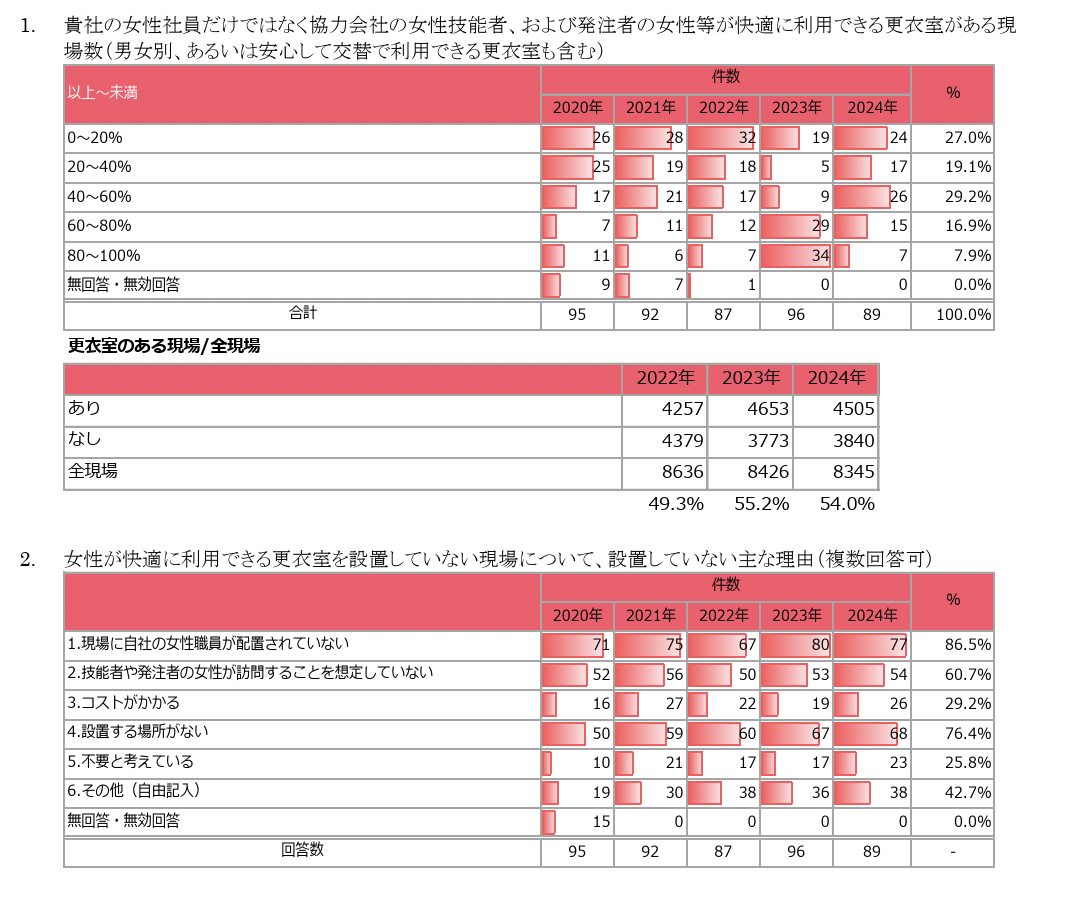

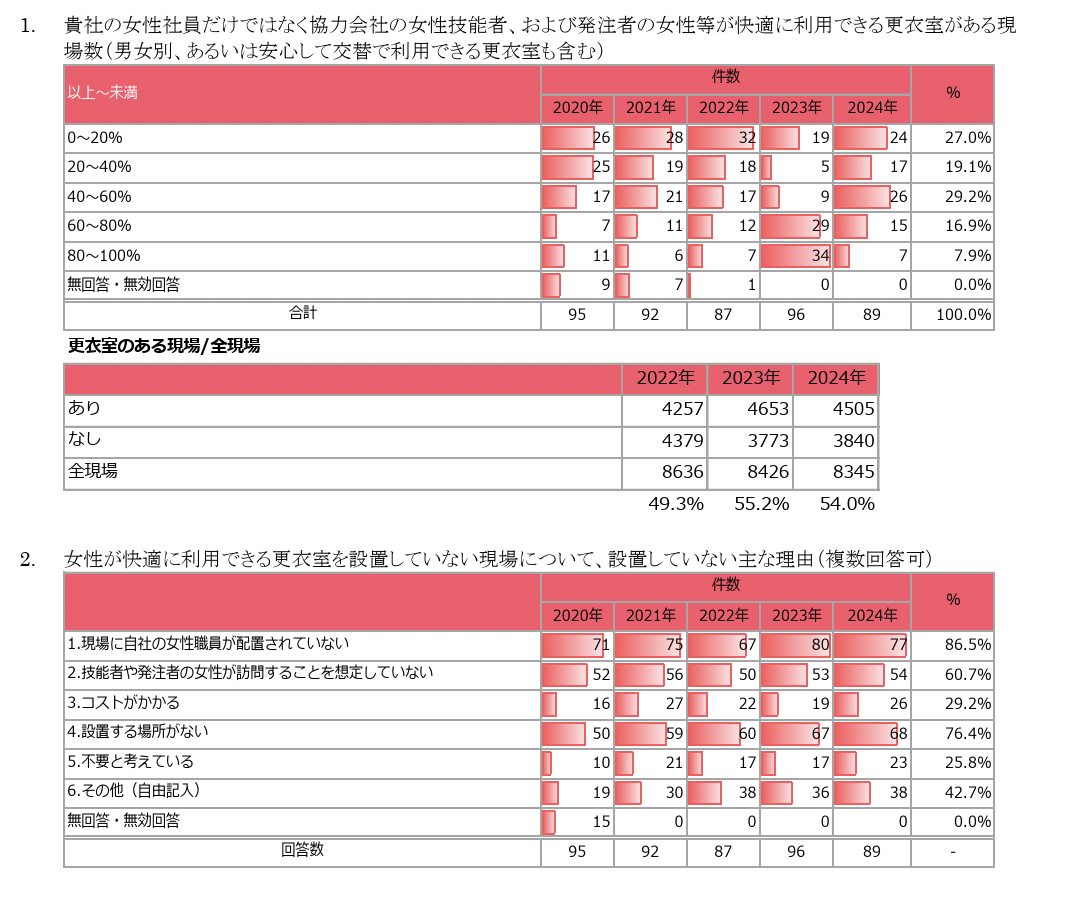

- 更衣室設置は54.0%。トイレに比べ整備が遅れる状況

- 現場環境整備マニュアルの活用状況。チェックリスト活用は53.9%の現場で実施

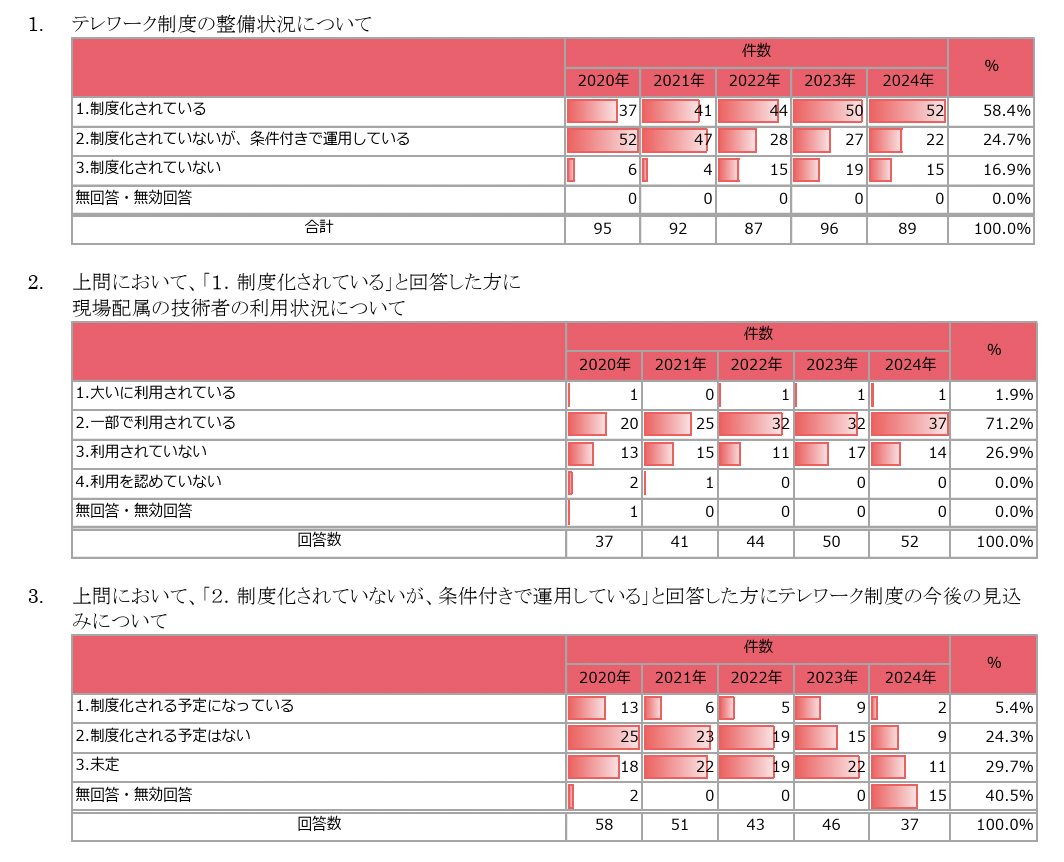

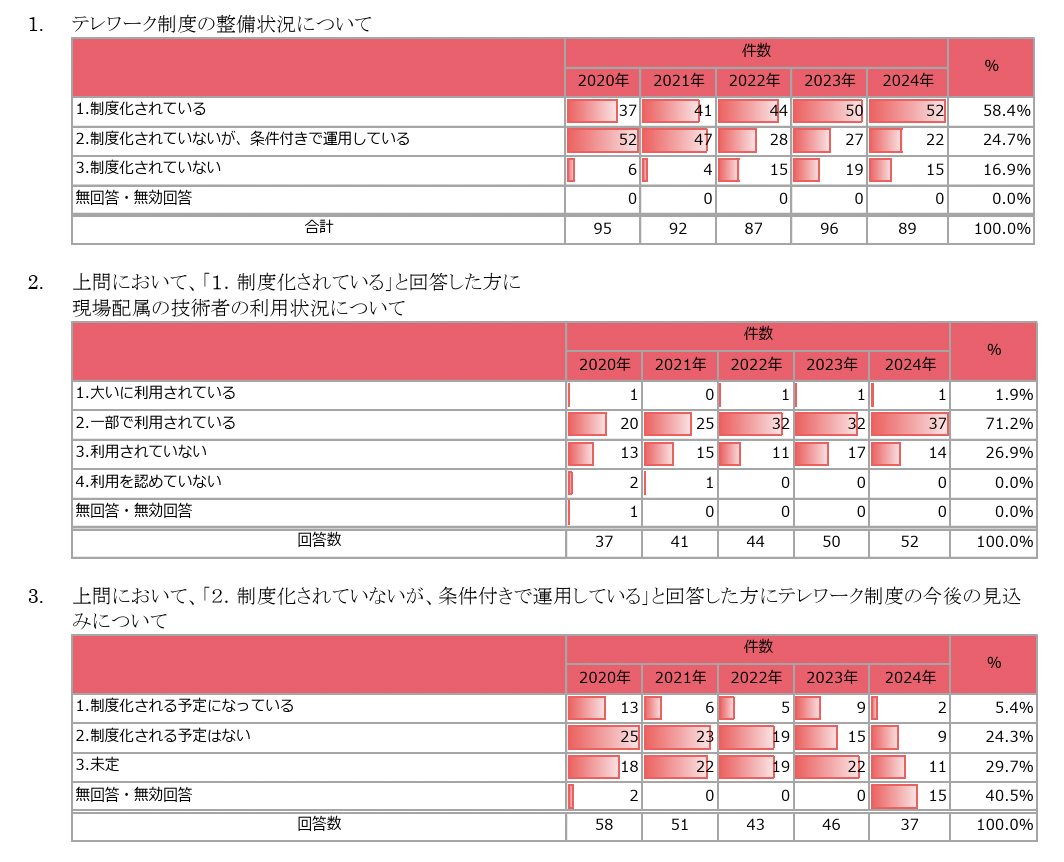

- テレワーク制度の整備状況。58.4%が制度化を完了

- フレックス勤務制度の利用状況。現場配属では大いに利用が5.6%にとどまる

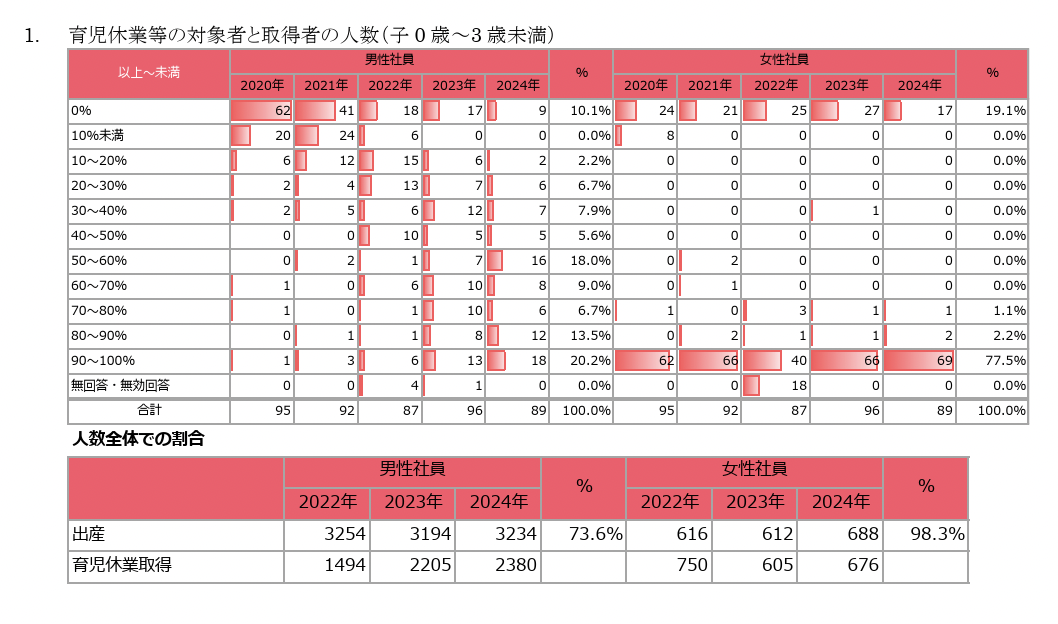

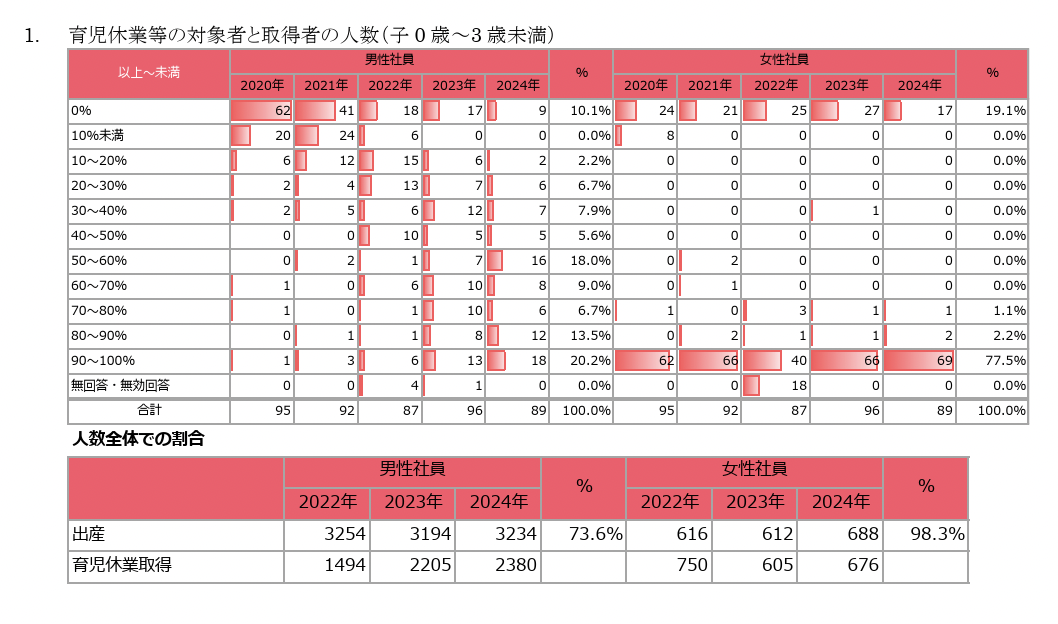

- 育児休業制度の取得状況。男性は73.6%、女性は98.3%が取得

- 育児休業取得の課題。人員体制と業務への影響が最大の障壁

- 女性の割合と管理職登用の実態。女性技術者比率は8.5%、管理職は3.5%未満

- 勤続年数の男女差。男性平均18.9年に対し女性は11.7年

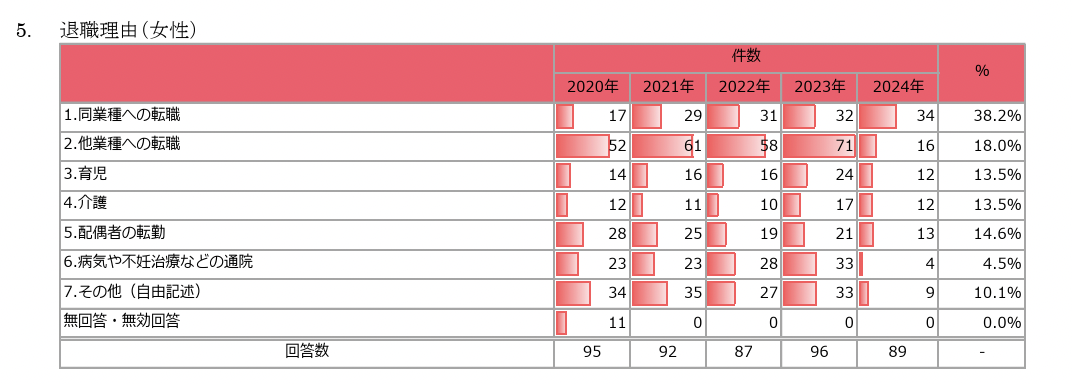

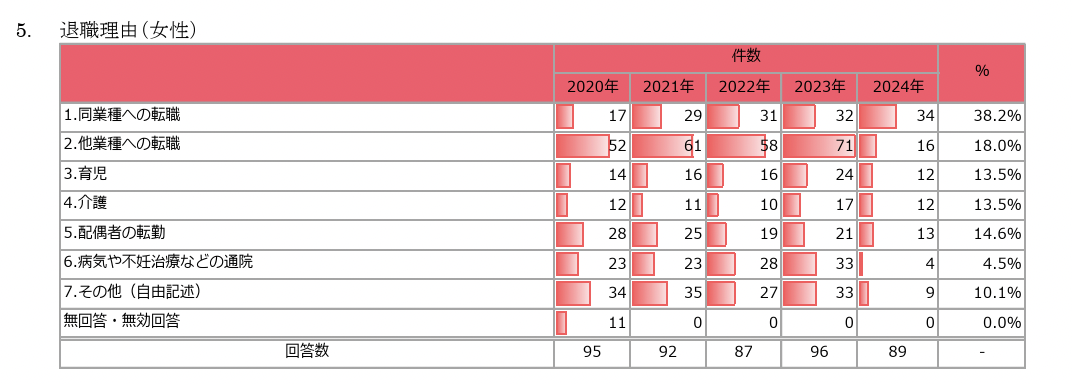

- 退職理由の分析。女性は同業種への転職38.2%、育児13.5%

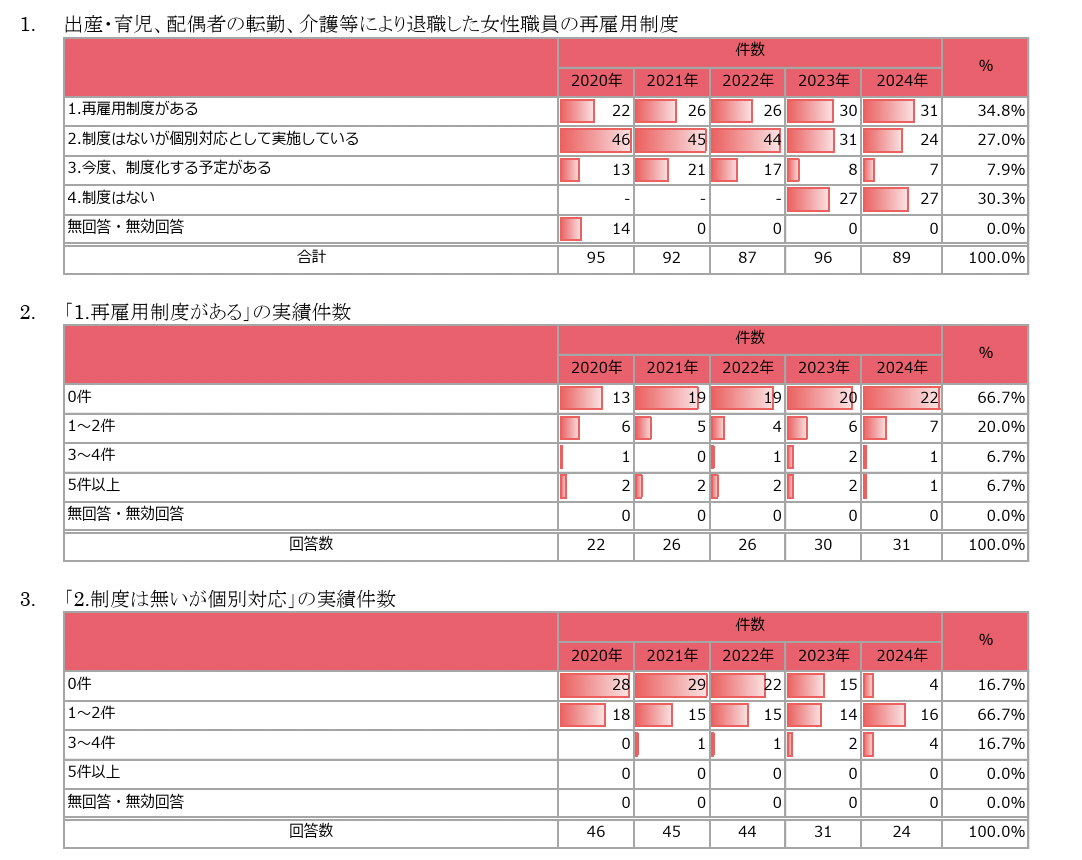

- 再雇用制度と就労継続支援。再雇用制度保有企業は34.8%

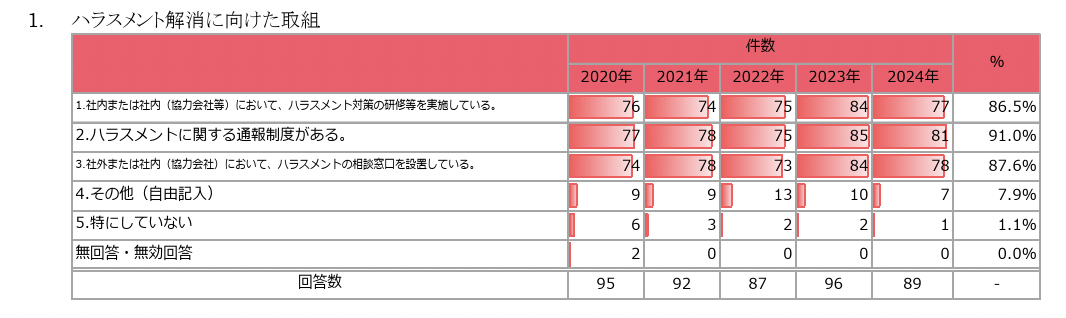

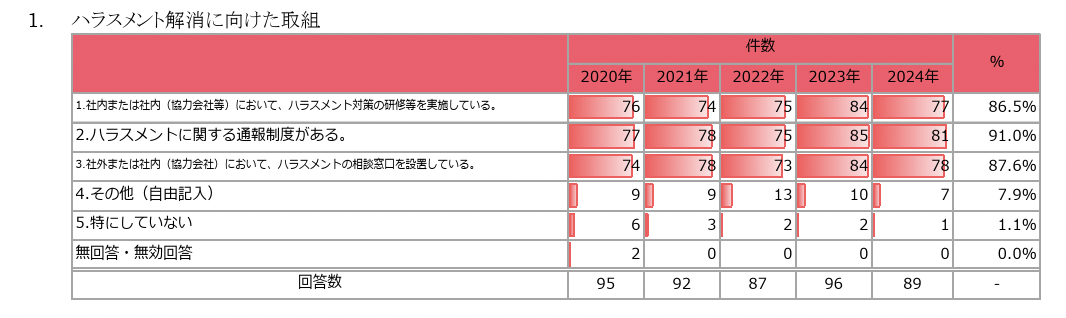

- ハラスメント対策の実施状況。研修実施86.5%、相談窓口設置87.6%

- オールジェンダーへの対応。65.2%が特に取組を実施せず

- 認定制度の取得状況。えるぼし認定42.7%、くるみん認定29.2%

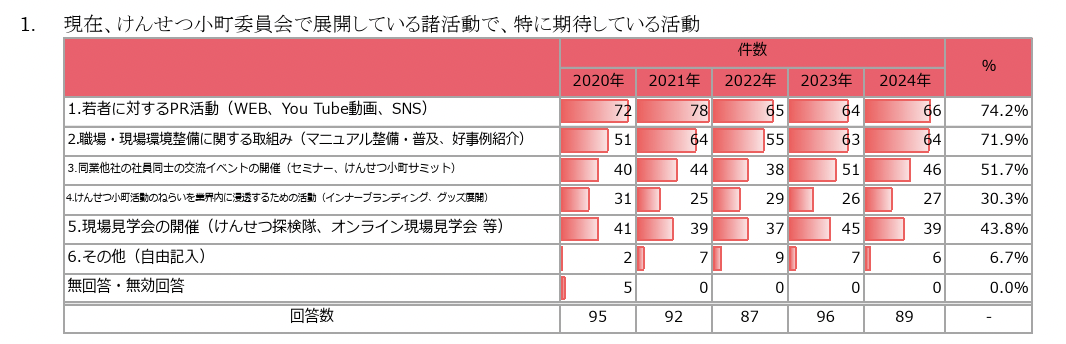

- 日建連活動への期待。若者向けPR活動74.2%、職場環境整備71.9%

日本建設業連合会が2024年度の「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケート調査報告書」を公表した。

会員企業140社のうち89社から回答を得て、回答率63.6%で実施している。

けんせつ小町活躍推進計画の進捗状況を多角的に検証し、定着・活躍・入職の3つのテーマで具体的な数値データを示している。

女性活躍支援のための計画策定については、47.9%の企業が策定済みと回答した。

このうち定量的な推進目標や取組の実施時期を明示している企業は41.7%にとどまっている。

経営トップのリーダーシップの下で取組みを推進している企業は70.8%に達し、前年の2023年比では若干減少したが7割を維持している。

明確な推進体制(組織)・担当(役員)を整備している企業は40.6%で、6割近くの企業がまだ体制整備に課題を抱えている状況だ。

2022年から2024年の3年間で見ると、計画策定率は微増にとどまり、推進体制の整備も停滞傾向が見られる。

女性用トイレの設置状況では、2024年に6759現場で設置され、全8326現場のうち81.2%をカバーしている。

2022年の72.0%から9.2ポイント上昇し、着実に改善が進んでいる状況だ。

設置率80%以上の企業が51.7%を占め、半数以上の企業が高い設置率を達成している。

設置していない主な理由として、現場に女性職員が配置されていないが77.5%で最も多い。

設置する場所がないという回答も70.8%あり、物理的な制約が課題となっている。

技能者や発注者の女性訪問を想定していないという回答が50.6%あり、意識面での課題も残されている。

女性が快適に利用できる更衣室がある現場は4505現場で、全8345現場の54.0%にとどまっている。

2023年の55.2%から微減しており、トイレの設置率81.2%と比較して27.2ポイントも低い水準だ。

設置率の分布を見ると、40%から60%未満の企業が29.2%で最も多く、整備状況にばらつきがある。

設置していない主な理由は、現場に女性職員が配置されていないが86.5%で最も高い。

設置する場所がないという回答も76.4%あり、トイレ以上に物理的制約が大きいことがわかる。

技能者や発注者の女性訪問を想定していないという回答は60.7%で、トイレの50.6%より高い数値となっている。

日建連が提供する「けんせつ小町が働きやすい現場環境整備マニュアルのチェックリスト」の活用状況を調査した結果、4338現場で活用され全8044現場の53.9%となった。

2022年の33.1%から20.8ポイント上昇し、大幅な改善が見られる。

活用率0%から20%未満の企業が64.0%を占めており、活用が進んでいない企業と積極的に活用する企業の二極化が進んでいる状況だ。

WEB版「現場環境簡易チェック」の活用率は全体として低く、0%から20%未満の企業が76.4%に達している。

現場で必要だと思われる設備として、鏡のある清潔な洗面台やパウダールーム、男女別シャワー室の要望が多い。

エアコンや冷蔵庫、電子レンジといった基本的な設備に加え、私物が入れられる鍵付きロッカーの設置要望も目立つ。

テレワーク制度については、58.4%の企業が制度化していると回答した。

制度化されていないが条件付きで運用している企業は24.7%で、合わせると83.1%の企業が何らかの形でテレワークを実施している。

現場配属の技術者の利用状況では、一部で利用されているが71.2%で最も多い。

本社・支店配属の内勤社員では、一部で利用されているが58.4%、利用されていないが57.3%と拮抗している。

協力会社の技能者については、一部で利用されているが25.8%にとどまり、利用されていないが57.3%と過半数を超えている。

フレックスや時差出勤、短時間勤務等の利用状況は、現場配属で大いに利用されているが5.6%、一部で利用されているが66.3%となっている。

本社・支店配属では大いに利用されているが18.0%、一部で利用されているが58.4%だ。

協力会社の技能者では利用されていないが57.3%を占め、柔軟な勤務形態の浸透に課題がある。

現場配属の技術者は本社・支店配属に比べて利用が進んでおらず、現場特有の業務特性による制約が大きいことがうかがえる。

0歳から3歳未満の子を持つ男性社員の育児休業取得率は73.6%に達し、2380人が取得している。

取得率90%以上100%の企業が20.2%あり、男性育休の推進が進んでいる。

女性社員の育児休業取得率は98.3%で676人が取得しており、ほぼ全員が取得している状況だ。

3歳から小学校就学前の子を持つ男性社員の育児休業取得率は18.8%で1571人が取得している。

女性社員では31.4%が取得し478人に達しているが、0歳から3歳未満に比べると取得率は大きく低下している。

育児休業の累計取得日数では、男性は2日から1週間未満が16.1%、1週間以上1か月未満が47.0%で合わせて63.1%を占めている。

女性は6か月以上1年未満が55.8%、1年以上が35.2%で合わせて91.0%となり、男女で取得期間に大きな差がある。

男性の育児休業取得における課題として、長期間休む場合の業務への支障が最も多く挙げられている。

代替要員の補充・確保の難しさが指摘され、特に有資格者が長期休暇を取得する場合に現場への影響が大きい。

業務の属人化により長期間職務を離れられない状況や、業務繁忙時の休職・休暇取得の難しさも課題だ。

小規模現場では人員不足による業務負担が深刻で、周囲の社員への負担増加も問題となっている。

職場の理解と文化面では、男性の取得例がほぼなく理解が得られにくいという声がある。

男性が長期の育児休業を取得することの重要性を全役職員が認識する必要性が指摘されている。

上司や同僚の理解が不十分で取得に対する心理的ハードルがあり、取得推進の意識醸成に温度差があるという指摘も多い。

全技術者に対する女性技術者の比率は8.5%で8526人となっている。

2020年の6.5%から2.0ポイント上昇し、緩やかな増加傾向が続いている。

女性技術者比率が0%から1%未満の企業が合わせて30.3%あり、3割の企業で女性技術者がほとんどいない状況だ。

女性現場代理人は100人で全現場代理人11946人の0.8%にとどまり、極めて低い水準となっている。

女性現場代理人が0%の企業が65.2%を占め、3分の2の企業で女性の現場代理人が存在していない。

女性現場監督は2582人で全現場監督53698人の4.8%となり、現場代理人より高いが依然として低い水準だ。

女性管理職は1765人で、全管理職に対する比率は調査では明示されていないが、0%から1%未満の企業が合わせて37.5%を占めている。

女性部長職は141人で、0%の企業が59.6%と過半数を超え、女性の管理職登用が大きな課題となっている。

女性役員は80人で、0%の企業が53.9%と半数以上を占めている。

全社員の平均勤続年数は男性が18.9年、女性が11.7年で7.2年の差がある。

男性社員では16年以上21年未満が66.3%で最も多く、長期勤続者が多数を占めている。

女性社員では11年以上16年未満が46.1%で最も多く、次いで6年以上11年未満が38.2%となっている。

技術系社員の平均勤続年数では、男性が19.6年、女性が7年で12.6年の大きな差がある。

女性技術系社員では6年以上11年未満が43.8%、1年以上6年未満が39.3%で合わせて83.1%を占めている。

2024年度の入職者は女性1843人、男性6273人で、離職者は女性637人、男性3718人となった。

女性の退職理由では、同業種への転職が38.2%で最も多い。

他業種への転職が18.0%、育児が13.5%、介護が13.5%、配偶者の転勤が14.6%となっている。

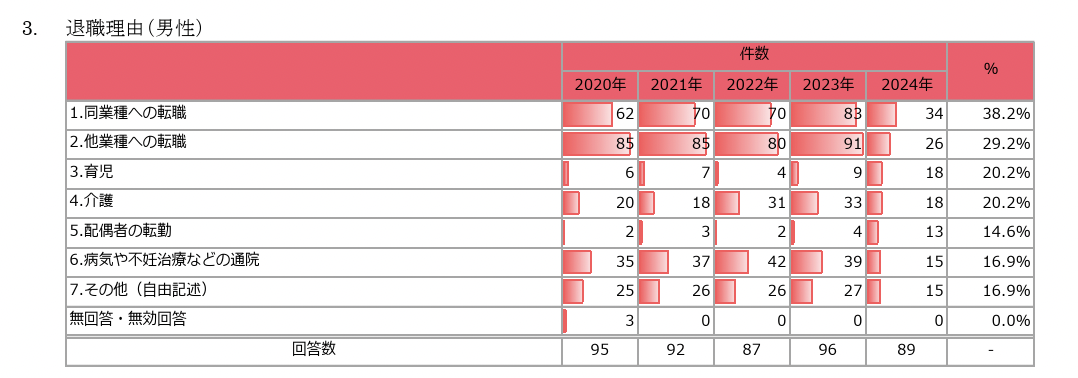

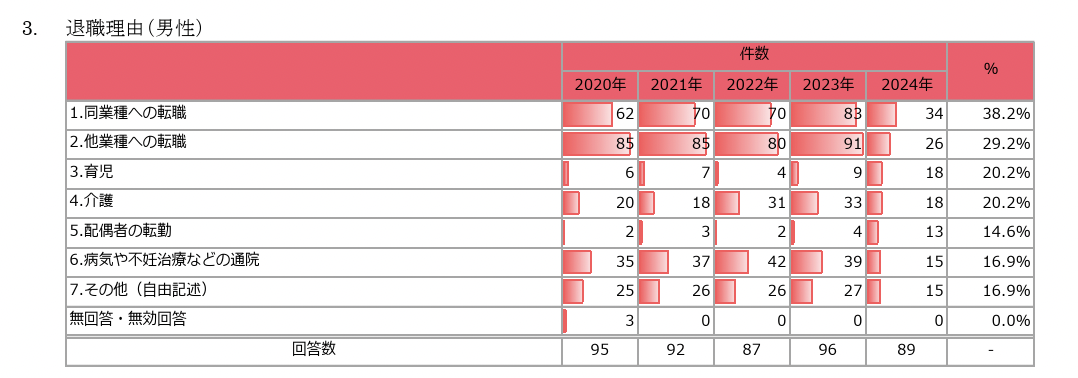

男性の退職理由では、同業種への転職が38.2%、他業種への転職が29.2%で転職関連が67.4%を占めている。

育児による退職は20.2%、介護が20.2%で、女性より割合が高い数値となっている。

その他の退職理由として、キャリアアップのための転職や地元志向・帰省、家庭・家族との時間確保が挙げられている。

業界が合わない、仕事が向いていないといった職務内容への適性に関する理由も多い。

雇用期間満了や定年退職、待遇・評価への不満、労働時間への不満といった雇用形態・待遇・職場環境に関する理由も見られる。

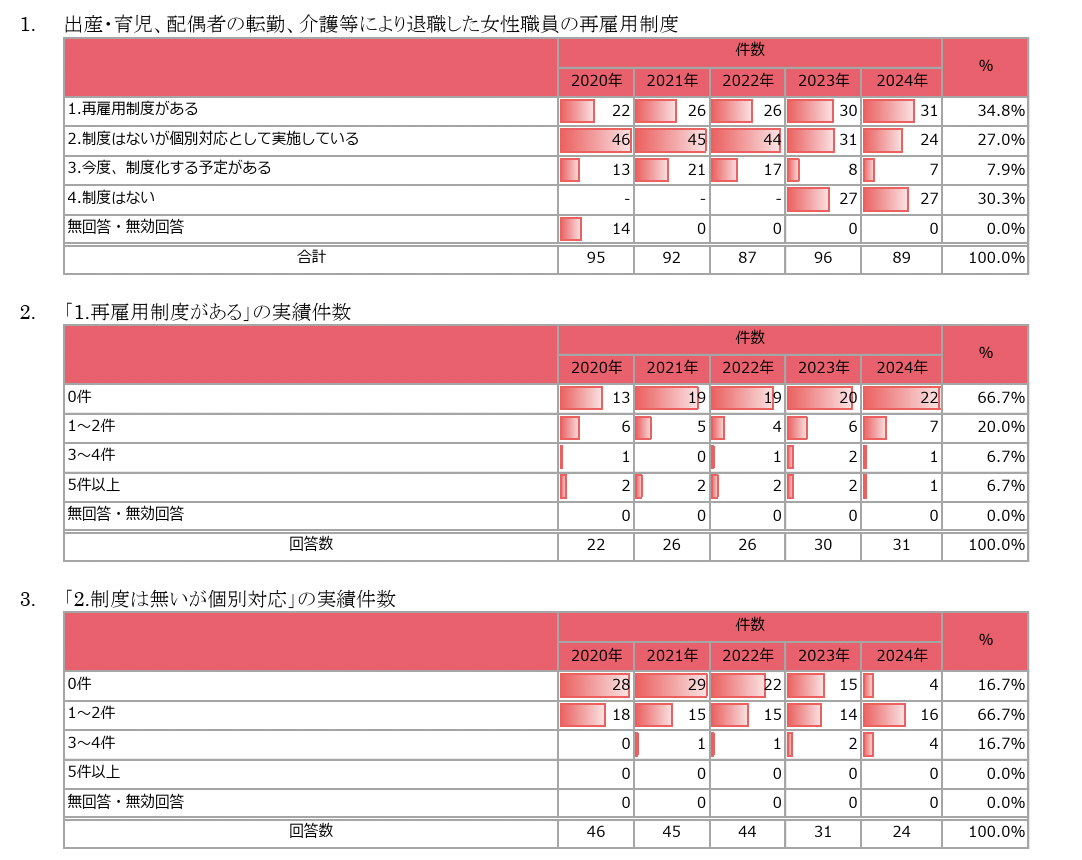

出産・育児、配偶者の転勤、介護等により退職した女性職員の再雇用制度を持つ企業は34.8%となっている。

制度はないが個別対応として実施している企業が27.0%あり、合わせると61.8%の企業が何らかの形で対応している。

再雇用制度がある企業のうち、実績が0件の企業が66.7%を占め、制度はあっても活用が進んでいない状況だ。

女性職員が長く働き続けるための取組として、フレックスタイム制度やテレワーク制度、時差出勤の導入が多い。

育児短時間勤務の対象拡大や、時間単位年休の導入といった柔軟な働き方の推進が進められている。

育児休暇や介護休暇の拡充、リバイバル休暇制度の導入など休暇制度の充実化も図られている。

総合職転換制度や職種の変更、系統転換制度といったキャリア形成・配置転換の支援も実施されている。

女性管理職の登用推進や女性社員の座談会、女性リーダー研修の実施といったキャリア開発プログラムの展開も見られる。

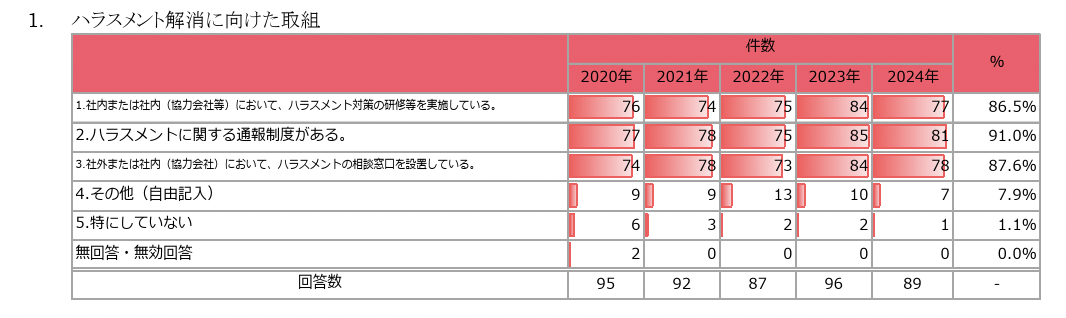

ハラスメント対策の研修等を実施している企業は86.5%に達している。

ハラスメントに関する通報制度がある企業は91.0%で、大半の企業が制度を整備している。

ハラスメントの相談窓口を設置している企業は87.6%となっている。

具体的な取組として、eラーニングの実施やガイドラインの提供、社内イントラネットへの周知が行われている。

実態調査アンケートやコンプライアンスアンケートの実施により、現状把握に努めている企業も多い。

協力会社との懇談会を開催し、元請下請間のコミュニケーションについて話し合いを実施している事例もある。

支払い条件や契約条項についてもカスタマーハラスメントに関する意見交換を行い、改善に努めている企業がある。

オールジェンダーに関する取組では、特にしていないという回答が65.2%を占めている。

オールジェンダーに関する研修会実施など意識啓発活動を行っている企業は20.2%だ。

ハード面の整備としてオールジェンダートイレや更衣室を設置している企業は18.0%にとどまっている。

相談窓口を設置している企業は20.2%で、全体として対応が遅れている状況がうかがえる。

取組を実施している企業では、同性パートナーへの各種制度適用を進めている事例がある。

パートナーが同性である従業員に対して配偶者を対象とする各種制度を適用し、社宅貸与、手当、休暇・休職、育児・介護等の対象としている。

人権方針により性自認や性的指向による差別など人権侵害となる行為を行わない旨を定めている企業もある。

eラーニングやハラスメント防止研修でLGBTQ+やアウティングに関する内容を取り上げている企業も見られる。

ALLYシールやステッカーの配布、プライド月間ポスターの掲示、TokyoPride2025への協賛といった取組も行われている。

本社ビルや支社に「だれでもトイレ」を設置するなど、ハード面での環境整備を進めている企業もある。

女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」の認定を受けている企業は42.7%となっている。

認定を受けていないが認定に向け取り組んでいる企業が30.3%あり、合わせると73.0%が取得済みまたは取組中だ。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度「くるみん」の認定を受けている企業は29.2%にとどまっている。

認定を受けていないが認定に向け取り組んでいる企業が42.7%あり、合わせると71.9%が取得済みまたは取組中だ。

えるぼしに比べてくるみんの認定取得率が低く、次世代育成支援の取組に課題があることがわかる。

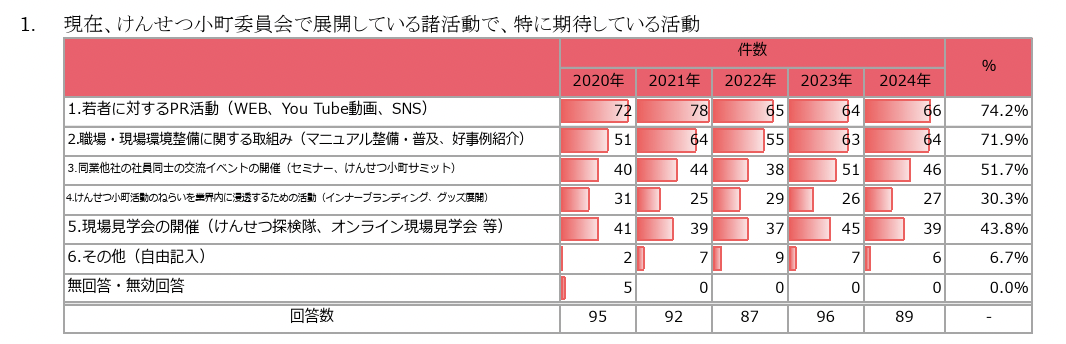

けんせつ小町委員会で展開している諸活動で特に期待している活動として、若者に対するPR活動が74.2%で最も高い。

WEBやYouTube動画、SNSを活用した情報発信への期待が大きい。

職場・現場環境整備に関する取組みが71.9%で2番目に高く、マニュアル整備・普及や好事例紹介が求められている。

同業他社の社員同士の交流イベント開催が51.7%で、セミナーやけんせつ小町サミットへの期待がある。

現場見学会の開催が43.8%で、けんせつ探検隊やオンライン現場見学会等の充実が望まれている。

けんせつ小町活動のねらいを業界内に浸透するための活動が30.3%で、インナーブランディングやグッズ展開への要望がある。

具体的な要望として、YouTube動画の内容を若者や女性が興味のある方向に絞ることが挙げられている。

女性職員の活躍を積極的に広報し、具体的な成功事例やロールモデルを紹介することへの期待も高い。

現場のスペースが限られた中で工夫している事例など、課題解決型の好事例紹介が求められている。

現場での時短勤務事例や育児と現場勤務の両立事例を積極的に展開することで、心理的なハードルを下げることが期待されている。

女性専用空間の管理負担への配慮として、設置だけでなく管理・清掃体制の確保や外部委託の検討も必要だという意見がある。

会員企業140社のうち89社から回答を得て、回答率63.6%で実施している。

けんせつ小町活躍推進計画の進捗状況を多角的に検証し、定着・活躍・入職の3つのテーマで具体的な数値データを示している。

推進体制の整備状況。経営トップのリーダーシップは70.8%が実施

女性活躍支援のための計画策定については、47.9%の企業が策定済みと回答した。

このうち定量的な推進目標や取組の実施時期を明示している企業は41.7%にとどまっている。

経営トップのリーダーシップの下で取組みを推進している企業は70.8%に達し、前年の2023年比では若干減少したが7割を維持している。

明確な推進体制(組織)・担当(役員)を整備している企業は40.6%で、6割近くの企業がまだ体制整備に課題を抱えている状況だ。

2022年から2024年の3年間で見ると、計画策定率は微増にとどまり、推進体制の整備も停滞傾向が見られる。

現場環境整備の進展状況。女性用トイレは81.2%の現場に設置済み

女性用トイレの設置状況では、2024年に6759現場で設置され、全8326現場のうち81.2%をカバーしている。

2022年の72.0%から9.2ポイント上昇し、着実に改善が進んでいる状況だ。

設置率80%以上の企業が51.7%を占め、半数以上の企業が高い設置率を達成している。

設置していない主な理由として、現場に女性職員が配置されていないが77.5%で最も多い。

設置する場所がないという回答も70.8%あり、物理的な制約が課題となっている。

技能者や発注者の女性訪問を想定していないという回答が50.6%あり、意識面での課題も残されている。

更衣室設置は54.0%。トイレに比べ整備が遅れる状況

女性が快適に利用できる更衣室がある現場は4505現場で、全8345現場の54.0%にとどまっている。

2023年の55.2%から微減しており、トイレの設置率81.2%と比較して27.2ポイントも低い水準だ。

設置率の分布を見ると、40%から60%未満の企業が29.2%で最も多く、整備状況にばらつきがある。

設置していない主な理由は、現場に女性職員が配置されていないが86.5%で最も高い。

設置する場所がないという回答も76.4%あり、トイレ以上に物理的制約が大きいことがわかる。

技能者や発注者の女性訪問を想定していないという回答は60.7%で、トイレの50.6%より高い数値となっている。

現場環境整備マニュアルの活用状況。チェックリスト活用は53.9%の現場で実施

日建連が提供する「けんせつ小町が働きやすい現場環境整備マニュアルのチェックリスト」の活用状況を調査した結果、4338現場で活用され全8044現場の53.9%となった。

2022年の33.1%から20.8ポイント上昇し、大幅な改善が見られる。

活用率0%から20%未満の企業が64.0%を占めており、活用が進んでいない企業と積極的に活用する企業の二極化が進んでいる状況だ。

WEB版「現場環境簡易チェック」の活用率は全体として低く、0%から20%未満の企業が76.4%に達している。

現場で必要だと思われる設備として、鏡のある清潔な洗面台やパウダールーム、男女別シャワー室の要望が多い。

エアコンや冷蔵庫、電子レンジといった基本的な設備に加え、私物が入れられる鍵付きロッカーの設置要望も目立つ。

テレワーク制度の整備状況。58.4%が制度化を完了

テレワーク制度については、58.4%の企業が制度化していると回答した。

制度化されていないが条件付きで運用している企業は24.7%で、合わせると83.1%の企業が何らかの形でテレワークを実施している。

現場配属の技術者の利用状況では、一部で利用されているが71.2%で最も多い。

本社・支店配属の内勤社員では、一部で利用されているが58.4%、利用されていないが57.3%と拮抗している。

協力会社の技能者については、一部で利用されているが25.8%にとどまり、利用されていないが57.3%と過半数を超えている。

フレックス勤務制度の利用状況。現場配属では大いに利用が5.6%にとどまる

フレックスや時差出勤、短時間勤務等の利用状況は、現場配属で大いに利用されているが5.6%、一部で利用されているが66.3%となっている。

本社・支店配属では大いに利用されているが18.0%、一部で利用されているが58.4%だ。

協力会社の技能者では利用されていないが57.3%を占め、柔軟な勤務形態の浸透に課題がある。

現場配属の技術者は本社・支店配属に比べて利用が進んでおらず、現場特有の業務特性による制約が大きいことがうかがえる。

育児休業制度の取得状況。男性は73.6%、女性は98.3%が取得

0歳から3歳未満の子を持つ男性社員の育児休業取得率は73.6%に達し、2380人が取得している。

取得率90%以上100%の企業が20.2%あり、男性育休の推進が進んでいる。

女性社員の育児休業取得率は98.3%で676人が取得しており、ほぼ全員が取得している状況だ。

3歳から小学校就学前の子を持つ男性社員の育児休業取得率は18.8%で1571人が取得している。

女性社員では31.4%が取得し478人に達しているが、0歳から3歳未満に比べると取得率は大きく低下している。

育児休業の累計取得日数では、男性は2日から1週間未満が16.1%、1週間以上1か月未満が47.0%で合わせて63.1%を占めている。

女性は6か月以上1年未満が55.8%、1年以上が35.2%で合わせて91.0%となり、男女で取得期間に大きな差がある。

育児休業取得の課題。人員体制と業務への影響が最大の障壁

男性の育児休業取得における課題として、長期間休む場合の業務への支障が最も多く挙げられている。

代替要員の補充・確保の難しさが指摘され、特に有資格者が長期休暇を取得する場合に現場への影響が大きい。

業務の属人化により長期間職務を離れられない状況や、業務繁忙時の休職・休暇取得の難しさも課題だ。

小規模現場では人員不足による業務負担が深刻で、周囲の社員への負担増加も問題となっている。

職場の理解と文化面では、男性の取得例がほぼなく理解が得られにくいという声がある。

男性が長期の育児休業を取得することの重要性を全役職員が認識する必要性が指摘されている。

上司や同僚の理解が不十分で取得に対する心理的ハードルがあり、取得推進の意識醸成に温度差があるという指摘も多い。

女性の割合と管理職登用の実態。女性技術者比率は8.5%、管理職は3.5%未満

全技術者に対する女性技術者の比率は8.5%で8526人となっている。

2020年の6.5%から2.0ポイント上昇し、緩やかな増加傾向が続いている。

女性技術者比率が0%から1%未満の企業が合わせて30.3%あり、3割の企業で女性技術者がほとんどいない状況だ。

女性現場代理人は100人で全現場代理人11946人の0.8%にとどまり、極めて低い水準となっている。

女性現場代理人が0%の企業が65.2%を占め、3分の2の企業で女性の現場代理人が存在していない。

女性現場監督は2582人で全現場監督53698人の4.8%となり、現場代理人より高いが依然として低い水準だ。

女性管理職は1765人で、全管理職に対する比率は調査では明示されていないが、0%から1%未満の企業が合わせて37.5%を占めている。

女性部長職は141人で、0%の企業が59.6%と過半数を超え、女性の管理職登用が大きな課題となっている。

女性役員は80人で、0%の企業が53.9%と半数以上を占めている。

勤続年数の男女差。男性平均18.9年に対し女性は11.7年

全社員の平均勤続年数は男性が18.9年、女性が11.7年で7.2年の差がある。

男性社員では16年以上21年未満が66.3%で最も多く、長期勤続者が多数を占めている。

女性社員では11年以上16年未満が46.1%で最も多く、次いで6年以上11年未満が38.2%となっている。

技術系社員の平均勤続年数では、男性が19.6年、女性が7年で12.6年の大きな差がある。

女性技術系社員では6年以上11年未満が43.8%、1年以上6年未満が39.3%で合わせて83.1%を占めている。

2024年度の入職者は女性1843人、男性6273人で、離職者は女性637人、男性3718人となった。

退職理由の分析。女性は同業種への転職38.2%、育児13.5%

女性の退職理由では、同業種への転職が38.2%で最も多い。

他業種への転職が18.0%、育児が13.5%、介護が13.5%、配偶者の転勤が14.6%となっている。

男性の退職理由では、同業種への転職が38.2%、他業種への転職が29.2%で転職関連が67.4%を占めている。

育児による退職は20.2%、介護が20.2%で、女性より割合が高い数値となっている。

その他の退職理由として、キャリアアップのための転職や地元志向・帰省、家庭・家族との時間確保が挙げられている。

業界が合わない、仕事が向いていないといった職務内容への適性に関する理由も多い。

雇用期間満了や定年退職、待遇・評価への不満、労働時間への不満といった雇用形態・待遇・職場環境に関する理由も見られる。

再雇用制度と就労継続支援。再雇用制度保有企業は34.8%

出産・育児、配偶者の転勤、介護等により退職した女性職員の再雇用制度を持つ企業は34.8%となっている。

制度はないが個別対応として実施している企業が27.0%あり、合わせると61.8%の企業が何らかの形で対応している。

再雇用制度がある企業のうち、実績が0件の企業が66.7%を占め、制度はあっても活用が進んでいない状況だ。

女性職員が長く働き続けるための取組として、フレックスタイム制度やテレワーク制度、時差出勤の導入が多い。

育児短時間勤務の対象拡大や、時間単位年休の導入といった柔軟な働き方の推進が進められている。

育児休暇や介護休暇の拡充、リバイバル休暇制度の導入など休暇制度の充実化も図られている。

総合職転換制度や職種の変更、系統転換制度といったキャリア形成・配置転換の支援も実施されている。

女性管理職の登用推進や女性社員の座談会、女性リーダー研修の実施といったキャリア開発プログラムの展開も見られる。

ハラスメント対策の実施状況。研修実施86.5%、相談窓口設置87.6%

ハラスメント対策の研修等を実施している企業は86.5%に達している。

ハラスメントに関する通報制度がある企業は91.0%で、大半の企業が制度を整備している。

ハラスメントの相談窓口を設置している企業は87.6%となっている。

具体的な取組として、eラーニングの実施やガイドラインの提供、社内イントラネットへの周知が行われている。

実態調査アンケートやコンプライアンスアンケートの実施により、現状把握に努めている企業も多い。

協力会社との懇談会を開催し、元請下請間のコミュニケーションについて話し合いを実施している事例もある。

支払い条件や契約条項についてもカスタマーハラスメントに関する意見交換を行い、改善に努めている企業がある。

オールジェンダーへの対応。65.2%が特に取組を実施せず

オールジェンダーに関する取組では、特にしていないという回答が65.2%を占めている。

オールジェンダーに関する研修会実施など意識啓発活動を行っている企業は20.2%だ。

ハード面の整備としてオールジェンダートイレや更衣室を設置している企業は18.0%にとどまっている。

相談窓口を設置している企業は20.2%で、全体として対応が遅れている状況がうかがえる。

取組を実施している企業では、同性パートナーへの各種制度適用を進めている事例がある。

パートナーが同性である従業員に対して配偶者を対象とする各種制度を適用し、社宅貸与、手当、休暇・休職、育児・介護等の対象としている。

人権方針により性自認や性的指向による差別など人権侵害となる行為を行わない旨を定めている企業もある。

eラーニングやハラスメント防止研修でLGBTQ+やアウティングに関する内容を取り上げている企業も見られる。

ALLYシールやステッカーの配布、プライド月間ポスターの掲示、TokyoPride2025への協賛といった取組も行われている。

本社ビルや支社に「だれでもトイレ」を設置するなど、ハード面での環境整備を進めている企業もある。

認定制度の取得状況。えるぼし認定42.7%、くるみん認定29.2%

女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」の認定を受けている企業は42.7%となっている。

認定を受けていないが認定に向け取り組んでいる企業が30.3%あり、合わせると73.0%が取得済みまたは取組中だ。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度「くるみん」の認定を受けている企業は29.2%にとどまっている。

認定を受けていないが認定に向け取り組んでいる企業が42.7%あり、合わせると71.9%が取得済みまたは取組中だ。

えるぼしに比べてくるみんの認定取得率が低く、次世代育成支援の取組に課題があることがわかる。

日建連活動への期待。若者向けPR活動74.2%、職場環境整備71.9%

けんせつ小町委員会で展開している諸活動で特に期待している活動として、若者に対するPR活動が74.2%で最も高い。

WEBやYouTube動画、SNSを活用した情報発信への期待が大きい。

職場・現場環境整備に関する取組みが71.9%で2番目に高く、マニュアル整備・普及や好事例紹介が求められている。

同業他社の社員同士の交流イベント開催が51.7%で、セミナーやけんせつ小町サミットへの期待がある。

現場見学会の開催が43.8%で、けんせつ探検隊やオンライン現場見学会等の充実が望まれている。

けんせつ小町活動のねらいを業界内に浸透するための活動が30.3%で、インナーブランディングやグッズ展開への要望がある。

具体的な要望として、YouTube動画の内容を若者や女性が興味のある方向に絞ることが挙げられている。

女性職員の活躍を積極的に広報し、具体的な成功事例やロールモデルを紹介することへの期待も高い。

現場のスペースが限られた中で工夫している事例など、課題解決型の好事例紹介が求められている。

現場での時短勤務事例や育児と現場勤務の両立事例を積極的に展開することで、心理的なハードルを下げることが期待されている。

女性専用空間の管理負担への配慮として、設置だけでなく管理・清掃体制の確保や外部委託の検討も必要だという意見がある。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします