近年、全国各地で道路陥没事故のニュースを目にする機会が増えている。

2016年に発生した福岡市博多駅前の大規模陥没、2020年の東京都調布市の陥没事故、そして2025年1月に埼玉県八潮市で発生した2トントラック転落事故など、その規模と影響は深刻さを増している。

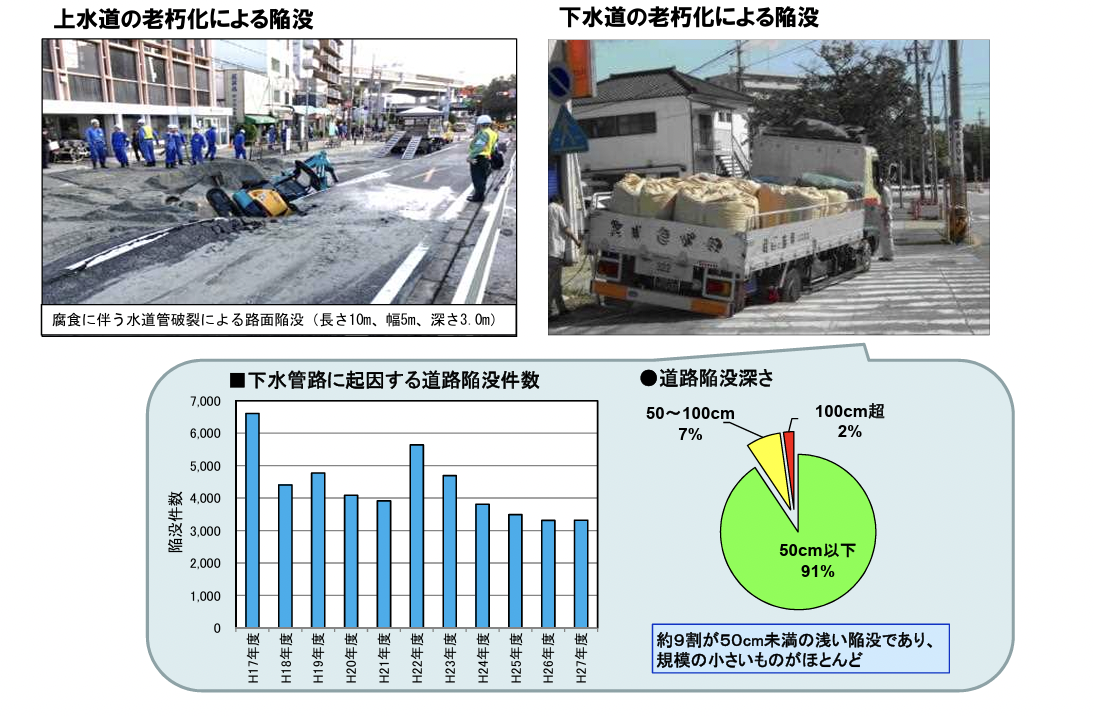

これらの陥没事故の背景には、高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラの老朽化という構造的な問題がある。

上下水道管の劣化や地下空洞の形成、地下工事の影響、さらには気候変動に伴う豪雨の増加など、道路陥没を引き起こす要因は複雑化している。

特に都市部においては、地下鉄工事や共同溝の建設など、大規模な地下工事が陥没の直接的な原因となるケースも報告されている。

一方で、目に見えない地下での変状は、突然の陥没として表面化するため、事前予測と予防措置が極めて重要となっている。

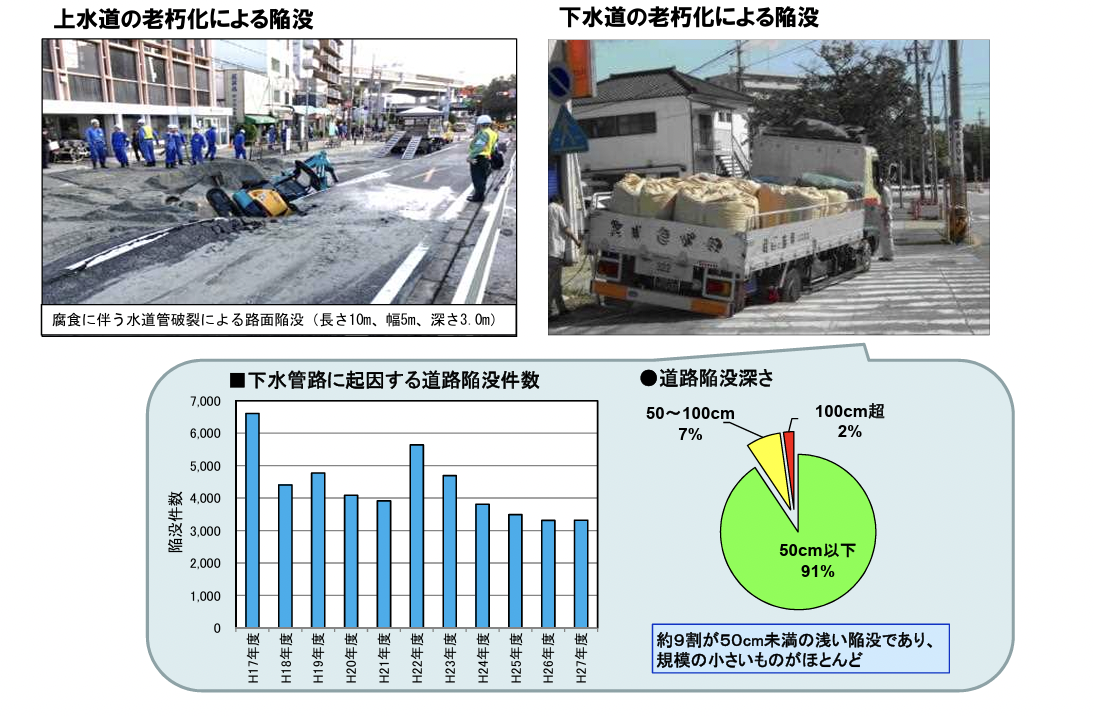

国土交通省の調査によれば、道路陥没の発生件数は年間数千件に上り、その対策は道路管理者にとって喫緊の課題となっている。

(画像:国交省資料より)

(画像:国交省資料より)

特に近年は、IoTやAIを活用した予防保全技術の開発や、迅速な補修を可能にする新工法の導入など、陥没対策は新たな段階を迎えている。

本記事では、代表的な陥没事故の事例分析から、陥没の発生メカニズム、最新の調査技術、効率的な補修工法まで、道路陥没に関する包括的な情報を解説する。

併せて、予防保全の重要性と、持続可能なインフラ維持管理の在り方についても考察していく。

近年発生した重大な道路陥没事故を時系列で見ていくと、その規模と影響は拡大傾向にあり、対策の重要性を示している。

2016年11月8日早朝、福岡市博多区の博多駅前通りで発生した大規模陥没は、国内最大級の道路陥没事例として記録された。

幅約27m、長さ約30m、深さ約15mという規模は、5階建てビルが丸々入るほどの大きさであった。

(画像:国交省資料より)

(画像:国交省資料より)

市営地下鉄七隈線延伸工事において、シールドマシンの折り返し空間を確保する作業中に発生。

地下水の影響で地盤が緩み、地表面まで一気に崩壊した。

幸いにも人的被害は発生しなかったものの、周辺地域の停電や断水、地下鉄工事の2年にわたる遅延など、都市機能に大きな影響を及ぼした。

復旧工事は驚異的なスピードで進められ、わずか1週間で埋め戻しが完了。この迅速な対応は「福岡方式」として、その後の陥没事故対応の模範となっている。

2020年10月18日、東京都調布市の住宅街で発生した陥没事故は、地下トンネル工事における新たな課題を浮き彫りにした。

リニア中央新幹線の工事に伴う事故で、約30平方メートルにわたって道路が陥没した。

シールドマシンの掘進トラブルに対応するため、地盤改良剤を使用したことで土の取り込み過ぎが発生。

その結果、トンネル上部に空洞が形成され、最終的に地表面まで影響が及んだ。この事例は、地盤条件の慎重な見極めと適切な施工管理の重要性を改めて示した。

最近の事例として、2025年1月28日午前9時50分頃、埼玉県八潮市二丁目の県道交差点で発生した陥没事故が挙げられる。

直径約10メートルの陥没hole「穴に」2トントラックが転落し、3名が負傷する事故となった。

この事故の特徴は、事前の予兆がほとんどなく突如として発生したことにある。

下水道管の経年劣化による空洞化が原因とされ、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化問題を象徴する事例となった。

これらの重大事故から、道路管理と工事施工において、以下の重要な教訓が得られている。

博多駅前の事例では、地下水の影響が陥没の主要因となった。

これを受けて、地下工事における事前の地質調査や地下水調査の基準が見直された。

特に、シールド工法を用いる際の地盤評価手法が強化され、より詳細な事前調査が標準化された。

福岡市の迅速な復旧作業は、「福岡方式」として全国的に注目を集めた。

行政、施工業者、ライフライン事業者との連携体制や、緊急時の意思決定プロセスの確立が、その後の標準的な対応モデルとなっている。

八潮市の事例は、インフラの老朽化に対する予防保全の重要性を浮き彫りにした。

特に下水道管周辺の地盤調査や、定期的な路面下空洞調査の実施が、新たな管理基準として採用されている。

道路陥没は、複数の要因が重なって発生するケースが多い。主な発生メカニズムは以下の通りである。

地下水の流れは、土粒子を少しずつ移動させ、時間をかけて空洞を形成する。

特に、地下構造物の周辺では、水みちの形成により地盤が緩むリスクが高まる。

調布市の事例では、地盤改良剤の使用が地下水の流れに影響を与え、想定以上の空洞化を引き起こした。

下水道管やその他の地下埋設物の劣化は、周辺地盤の空洞化を引き起こす主要因となる。

(画像:国交省資料より)

(画像:国交省資料より)

特に、継ぎ目部分からの土砂流出や、管体の破損による空洞形成が典型的なパターンである。八潮市の事例は、まさにこの典型例といえる。

シールド工事などの大規模地下工事では、掘削による地盤の緩みや、地下水位の変動が陥没の原因となることがある。

博多駅前の事例では、複雑な地下工事が地盤に与える影響の評価が、重要な技術的課題として認識された。

道路陥没の予防と適切な対策には、正確な調査と診断が不可欠である。現在、主に以下の手法が活用されている。

電磁波レーダー探査車による非破壊調査が標準的な手法として確立されている。この技術では、地中に向けて電磁波を発射し、その反射波を解析することで空洞の有無や規模を把握する。

また、近年ではAIを活用した解析技術も導入され、より高精度な空洞検知が可能になっている。

空洞が疑われる箇所では、コアボーリングによる直接的な調査が実施される。

採取したコアサンプルの分析により、地盤の状態や空洞の性状を詳細に把握できる。また、ボアホールカメラによる空洞内部の観察も、対策工法の選定に重要な情報を提供する。

下水道管などの地下埋設物については、TVカメラによる内部調査が実施される。管の破損状況や継ぎ目の状態を確認し、周辺地盤への影響を評価する。

道路陥没の補修工法は、陥没の規模、原因、交通量や周辺環境などの現場条件に応じて選定する必要がある。ここでは、代表的な補修工法について解説する。

最も一般的な補修方法として、開削による埋戻し工法が広く採用されている。

この工法では、陥没箇所を掘削して空洞部分を露出させ、適切な材料で埋め戻す。

作業は舗装版の撤去から始まり、陥没箇所の掘削、空洞部の清掃と地盤の確認を経て、埋戻し材の投入と締固めを行い、最後に舗装を復旧する。

この工法の最大の利点は、空洞の状態や地下埋設物の状況を直接目視で確認できることである。

また、確実な空洞の充填が可能で、周辺地盤の状態も詳しく把握できる。ただし、交通規制の範囲が大きくなり、工期も比較的長くなる傾向がある。

道路を開削せずに補修できる工法として、薬液注入工法がある。

この工法では、地盤内に固化材を注入して空洞を充填し、同時に周辺地盤も安定させる。

セメント系固化材や可塑性充填材、無機質系グラウト材などが使用され、地下埋設物への影響が少なく、交通規制も最小限に抑えられる特徴を持つ。

大規模な空洞に対応する工法として、グラウト工法が採用される。

セメントミルクなどを空洞に注入して充填するこの工法は、高い耐久性が特徴で、強度管理も容易である。

施工はボーリング孔を設置し、そこからグラウト材を注入して空洞を充填する。充填状況を確認しながら作業を進められるため、確実な補修が可能である。

補修工法の選定には、現場の状況を総合的に判断することが重要となる。まず陥没の規模と性状として、空洞の大きさや深さ、周辺地盤の状態、地下水の有無などを確認する。

次に現場条件として、交通量や規制可能な範囲、周辺環境への影響、地下埋設物の状況などを考慮する。さらに、工事費用や工期、その後の維持管理まで含めた経済性も重要な判断要素となる。

道路陥没の予防には、計画的な点検と早期発見が不可欠である。

現在、最新技術を活用した定期点検システムの導入が進んでいる。電磁波レーダー探査車による路面下の定期調査は、道路管理における標準的な手法として確立されている。

この技術では、収集したデータをAIで解析し、空洞の有無や危険度を評価することが可能だ。さらに、経年的な変化を追跡調査することで、陥没の予兆を早期に発見できる。

これらの調査データは、地理情報システム(GIS)を用いて一元管理されている。

陥没の履歴や補修記録、地下埋設物の情報なども統合的に管理され、将来的な陥没リスクの予測にも活用されている。

道路管理の考え方は、従来の事後保全から予防保全へと大きく転換している。

交通量や地盤条件、埋設物の経過年数などを考慮したリスク評価を行い、補修の優先順位を決定する。

特に、重要度の高い幹線道路や地下埋設物が集中する都市部では、より綿密な予防保全計画が求められる。

長期的な視点に立った補修計画の策定も重要である。地域の実情に応じた予算配分を行い、新技術の導入も積極的に検討する。

例えば、IoTセンサーによる常時監視システムや、新しい補修材料の採用など、技術革新の成果を取り入れることで、維持管理の効率化が図られている。

効果的な予防保全には、様々な関係機関との連携が欠かせない。

道路管理者、地下埋設物の管理者、研究機関などが定期的に情報を共有し、課題や対策を検討する場が設けられている。

また、地域住民からの情報提供も重要な役割を果たしており、道路の異常を早期に発見するための市民協働の取り組みも各地で始まっている。

これらの総合的な取り組みにより、道路陥没のリスクを最小限に抑え、安全で快適な道路環境を維持することが可能となる。

予防保全型の維持管理は、長期的に見れば補修コストの削減にもつながり、持続可能な道路管理の実現に貢献している。

2016年に発生した福岡市博多駅前の大規模陥没、2020年の東京都調布市の陥没事故、そして2025年1月に埼玉県八潮市で発生した2トントラック転落事故など、その規模と影響は深刻さを増している。

これらの陥没事故の背景には、高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラの老朽化という構造的な問題がある。

上下水道管の劣化や地下空洞の形成、地下工事の影響、さらには気候変動に伴う豪雨の増加など、道路陥没を引き起こす要因は複雑化している。

特に都市部においては、地下鉄工事や共同溝の建設など、大規模な地下工事が陥没の直接的な原因となるケースも報告されている。

一方で、目に見えない地下での変状は、突然の陥没として表面化するため、事前予測と予防措置が極めて重要となっている。

国土交通省の調査によれば、道路陥没の発生件数は年間数千件に上り、その対策は道路管理者にとって喫緊の課題となっている。

(画像:国交省資料より)

(画像:国交省資料より)特に近年は、IoTやAIを活用した予防保全技術の開発や、迅速な補修を可能にする新工法の導入など、陥没対策は新たな段階を迎えている。

本記事では、代表的な陥没事故の事例分析から、陥没の発生メカニズム、最新の調査技術、効率的な補修工法まで、道路陥没に関する包括的な情報を解説する。

併せて、予防保全の重要性と、持続可能なインフラ維持管理の在り方についても考察していく。

国内の代表的な陥没事故事例

近年発生した重大な道路陥没事故を時系列で見ていくと、その規模と影響は拡大傾向にあり、対策の重要性を示している。

福岡市博多駅前の大規模陥没(2016年11月)

2016年11月8日早朝、福岡市博多区の博多駅前通りで発生した大規模陥没は、国内最大級の道路陥没事例として記録された。

幅約27m、長さ約30m、深さ約15mという規模は、5階建てビルが丸々入るほどの大きさであった。

(画像:国交省資料より)

(画像:国交省資料より)市営地下鉄七隈線延伸工事において、シールドマシンの折り返し空間を確保する作業中に発生。

地下水の影響で地盤が緩み、地表面まで一気に崩壊した。

幸いにも人的被害は発生しなかったものの、周辺地域の停電や断水、地下鉄工事の2年にわたる遅延など、都市機能に大きな影響を及ぼした。

復旧工事は驚異的なスピードで進められ、わずか1週間で埋め戻しが完了。この迅速な対応は「福岡方式」として、その後の陥没事故対応の模範となっている。

東京都調布市の陥没事故(2020年10月)

2020年10月18日、東京都調布市の住宅街で発生した陥没事故は、地下トンネル工事における新たな課題を浮き彫りにした。

リニア中央新幹線の工事に伴う事故で、約30平方メートルにわたって道路が陥没した。

シールドマシンの掘進トラブルに対応するため、地盤改良剤を使用したことで土の取り込み過ぎが発生。

その結果、トンネル上部に空洞が形成され、最終的に地表面まで影響が及んだ。この事例は、地盤条件の慎重な見極めと適切な施工管理の重要性を改めて示した。

埼玉県八潮市の陥没事故(2025年1月)

最近の事例として、2025年1月28日午前9時50分頃、埼玉県八潮市二丁目の県道交差点で発生した陥没事故が挙げられる。

直径約10メートルの陥没hole「穴に」2トントラックが転落し、3名が負傷する事故となった。

この事故の特徴は、事前の予兆がほとんどなく突如として発生したことにある。

下水道管の経年劣化による空洞化が原因とされ、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化問題を象徴する事例となった。

道路陥没事故から得られた教訓と対策

これらの重大事故から、道路管理と工事施工において、以下の重要な教訓が得られている。

事前調査の重要性

博多駅前の事例では、地下水の影響が陥没の主要因となった。

これを受けて、地下工事における事前の地質調査や地下水調査の基準が見直された。

特に、シールド工法を用いる際の地盤評価手法が強化され、より詳細な事前調査が標準化された。

迅速な対応体制の構築

福岡市の迅速な復旧作業は、「福岡方式」として全国的に注目を集めた。

行政、施工業者、ライフライン事業者との連携体制や、緊急時の意思決定プロセスの確立が、その後の標準的な対応モデルとなっている。

予防保全の必要性

八潮市の事例は、インフラの老朽化に対する予防保全の重要性を浮き彫りにした。

特に下水道管周辺の地盤調査や、定期的な路面下空洞調査の実施が、新たな管理基準として採用されている。

道路陥没の発生メカニズムと主要因

道路陥没は、複数の要因が重なって発生するケースが多い。主な発生メカニズムは以下の通りである。

地下水による影響

地下水の流れは、土粒子を少しずつ移動させ、時間をかけて空洞を形成する。

特に、地下構造物の周辺では、水みちの形成により地盤が緩むリスクが高まる。

調布市の事例では、地盤改良剤の使用が地下水の流れに影響を与え、想定以上の空洞化を引き起こした。

インフラの経年劣化

下水道管やその他の地下埋設物の劣化は、周辺地盤の空洞化を引き起こす主要因となる。

(画像:国交省資料より)

(画像:国交省資料より)特に、継ぎ目部分からの土砂流出や、管体の破損による空洞形成が典型的なパターンである。八潮市の事例は、まさにこの典型例といえる。

地下工事の影響

シールド工事などの大規模地下工事では、掘削による地盤の緩みや、地下水位の変動が陥没の原因となることがある。

博多駅前の事例では、複雑な地下工事が地盤に与える影響の評価が、重要な技術的課題として認識された。

地下調査と道路の診断方法

道路陥没の予防と適切な対策には、正確な調査と診断が不可欠である。現在、主に以下の手法が活用されている。

路面下空洞調査

電磁波レーダー探査車による非破壊調査が標準的な手法として確立されている。この技術では、地中に向けて電磁波を発射し、その反射波を解析することで空洞の有無や規模を把握する。

また、近年ではAIを活用した解析技術も導入され、より高精度な空洞検知が可能になっている。

現地踏査とボーリング調査

空洞が疑われる箇所では、コアボーリングによる直接的な調査が実施される。

採取したコアサンプルの分析により、地盤の状態や空洞の性状を詳細に把握できる。また、ボアホールカメラによる空洞内部の観察も、対策工法の選定に重要な情報を提供する。

地下埋設物の内部調査

下水道管などの地下埋設物については、TVカメラによる内部調査が実施される。管の破損状況や継ぎ目の状態を確認し、周辺地盤への影響を評価する。

補修工法について

道路陥没の補修工法は、陥没の規模、原因、交通量や周辺環境などの現場条件に応じて選定する必要がある。ここでは、代表的な補修工法について解説する。

開削による埋戻し工法

最も一般的な補修方法として、開削による埋戻し工法が広く採用されている。

この工法では、陥没箇所を掘削して空洞部分を露出させ、適切な材料で埋め戻す。

作業は舗装版の撤去から始まり、陥没箇所の掘削、空洞部の清掃と地盤の確認を経て、埋戻し材の投入と締固めを行い、最後に舗装を復旧する。

この工法の最大の利点は、空洞の状態や地下埋設物の状況を直接目視で確認できることである。

また、確実な空洞の充填が可能で、周辺地盤の状態も詳しく把握できる。ただし、交通規制の範囲が大きくなり、工期も比較的長くなる傾向がある。

薬液注入工法

道路を開削せずに補修できる工法として、薬液注入工法がある。

この工法では、地盤内に固化材を注入して空洞を充填し、同時に周辺地盤も安定させる。

セメント系固化材や可塑性充填材、無機質系グラウト材などが使用され、地下埋設物への影響が少なく、交通規制も最小限に抑えられる特徴を持つ。

グラウト工法

大規模な空洞に対応する工法として、グラウト工法が採用される。

セメントミルクなどを空洞に注入して充填するこの工法は、高い耐久性が特徴で、強度管理も容易である。

施工はボーリング孔を設置し、そこからグラウト材を注入して空洞を充填する。充填状況を確認しながら作業を進められるため、確実な補修が可能である。

工法選定の考え方

補修工法の選定には、現場の状況を総合的に判断することが重要となる。まず陥没の規模と性状として、空洞の大きさや深さ、周辺地盤の状態、地下水の有無などを確認する。

次に現場条件として、交通量や規制可能な範囲、周辺環境への影響、地下埋設物の状況などを考慮する。さらに、工事費用や工期、その後の維持管理まで含めた経済性も重要な判断要素となる。

道路陥没を防ぐために。予防保全と維持管理の重要性

定期点検システムの確立

道路陥没の予防には、計画的な点検と早期発見が不可欠である。

現在、最新技術を活用した定期点検システムの導入が進んでいる。電磁波レーダー探査車による路面下の定期調査は、道路管理における標準的な手法として確立されている。

この技術では、収集したデータをAIで解析し、空洞の有無や危険度を評価することが可能だ。さらに、経年的な変化を追跡調査することで、陥没の予兆を早期に発見できる。

これらの調査データは、地理情報システム(GIS)を用いて一元管理されている。

陥没の履歴や補修記録、地下埋設物の情報なども統合的に管理され、将来的な陥没リスクの予測にも活用されている。

予防保全型の維持管理

道路管理の考え方は、従来の事後保全から予防保全へと大きく転換している。

交通量や地盤条件、埋設物の経過年数などを考慮したリスク評価を行い、補修の優先順位を決定する。

特に、重要度の高い幹線道路や地下埋設物が集中する都市部では、より綿密な予防保全計画が求められる。

長期的な視点に立った補修計画の策定も重要である。地域の実情に応じた予算配分を行い、新技術の導入も積極的に検討する。

例えば、IoTセンサーによる常時監視システムや、新しい補修材料の採用など、技術革新の成果を取り入れることで、維持管理の効率化が図られている。

関係機関との連携強化

効果的な予防保全には、様々な関係機関との連携が欠かせない。

道路管理者、地下埋設物の管理者、研究機関などが定期的に情報を共有し、課題や対策を検討する場が設けられている。

また、地域住民からの情報提供も重要な役割を果たしており、道路の異常を早期に発見するための市民協働の取り組みも各地で始まっている。

これらの総合的な取り組みにより、道路陥没のリスクを最小限に抑え、安全で快適な道路環境を維持することが可能となる。

予防保全型の維持管理は、長期的に見れば補修コストの削減にもつながり、持続可能な道路管理の実現に貢献している。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします