国土地理院は令和7年4月1日から、全国の電子基準点、三角点、水準点等の標高成果を改定すると発表した。

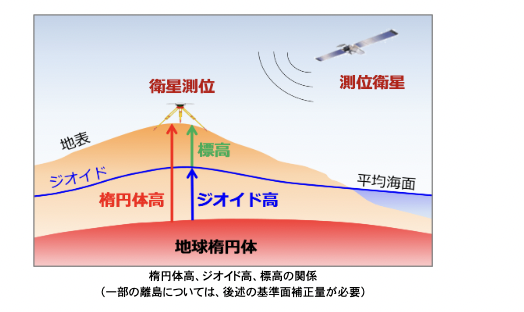

衛星測位を基盤とする新しい標高体系「標高体系」への移行により、現在の標高成果の課題解消と迅速な標高成果の提供、測量や公共工事等の効率化・生産性向上を図る。

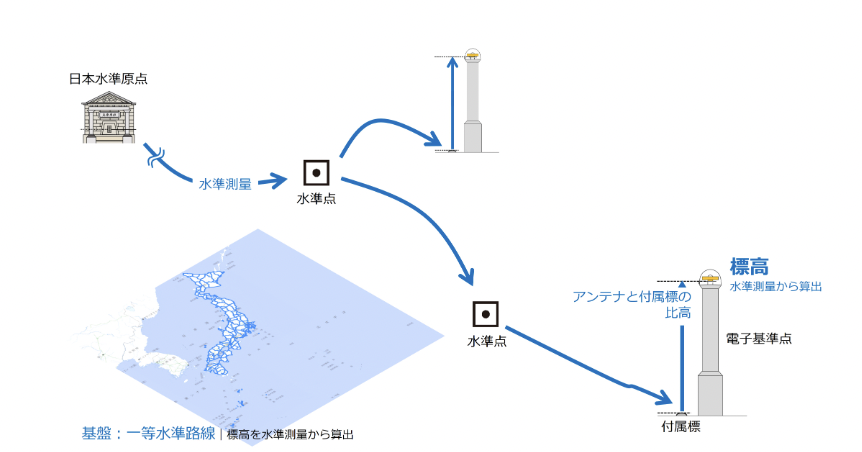

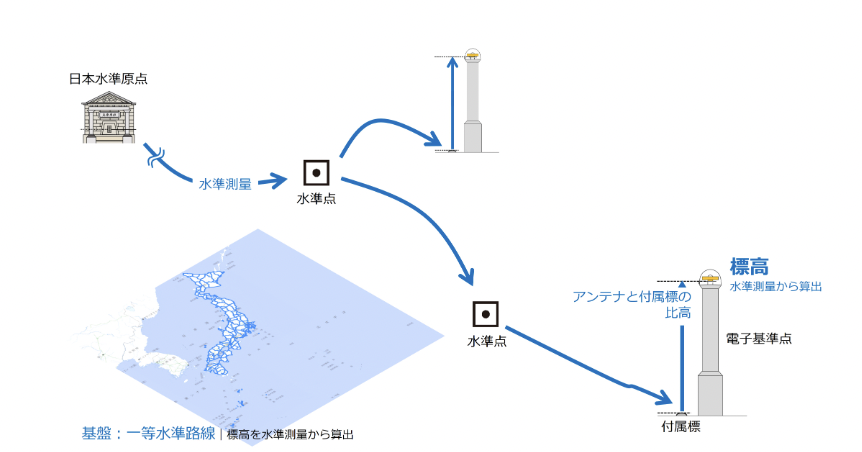

これまで日本では、水準点から順次つないでいく水準測量により標高を決定してきたが、長年の地殻変動によって現況とのズレが生じていた問題があった。

(従来:水準測量を基盤とする標高体系)

(従来:水準測量を基盤とする標高体系)

また、標高体系の基盤である水準測量は距離に応じて誤差が蓄積する特徴があり、日本水準原点から離れるほど標高成果の誤差が大きくなるという課題も抱えていた。

これらの課題を解消するため、令和7年4月1日に衛星測位を基盤とする標高体系に移行することとし、国土地理院が管理する基準点の標高成果を改定することとなった。

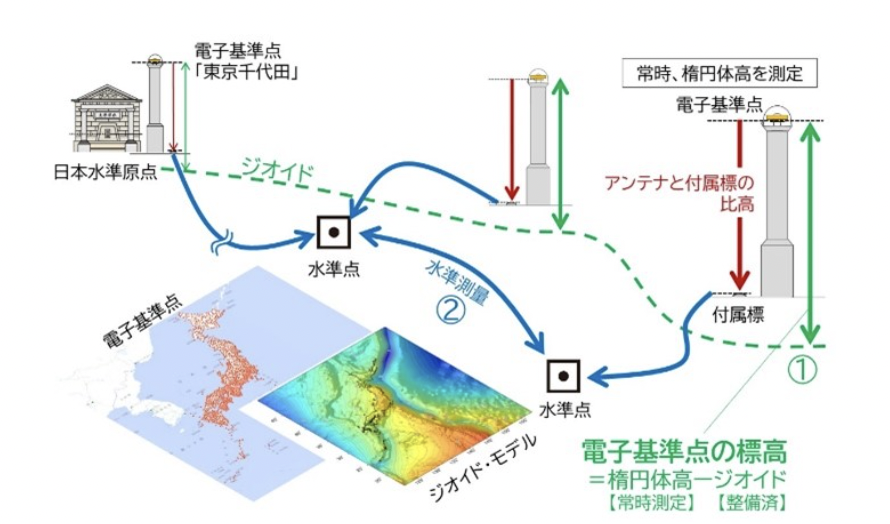

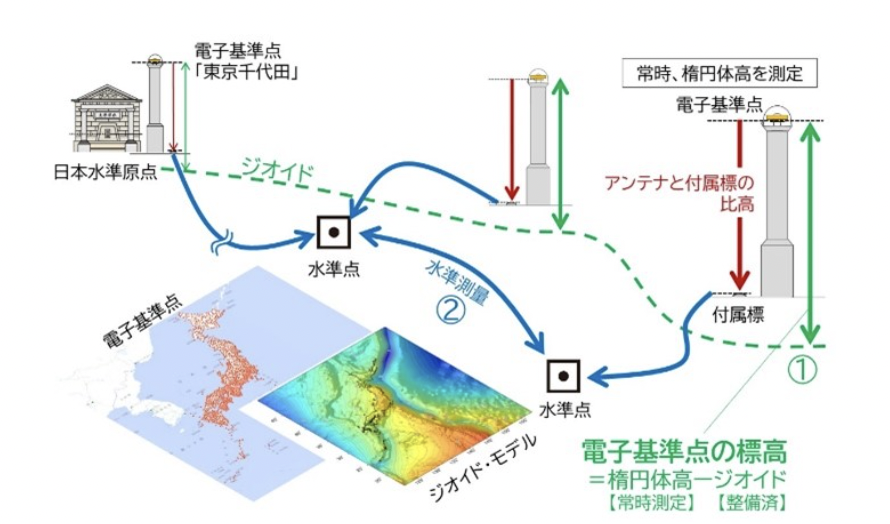

(今後:衛星測位を基盤とする標高体系)

(今後:衛星測位を基盤とする標高体系)

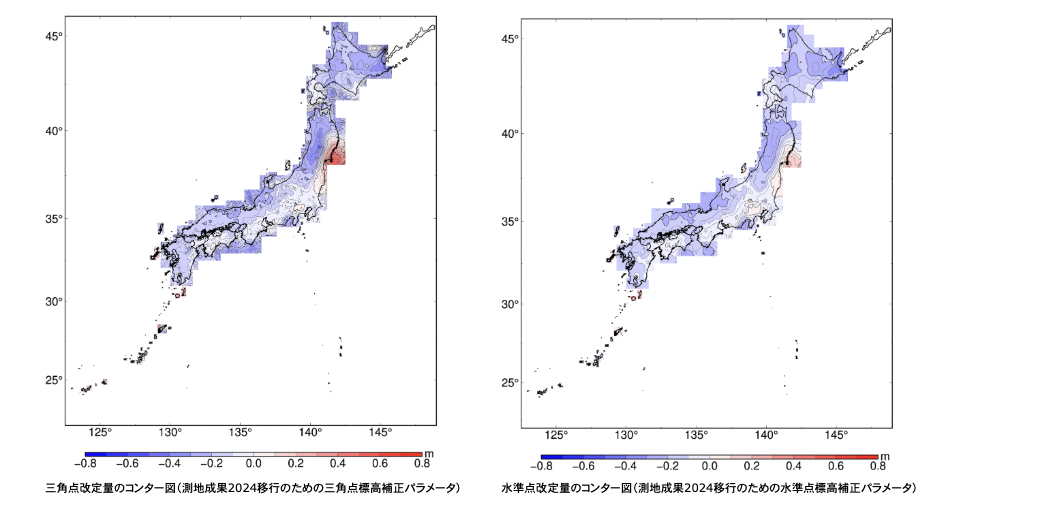

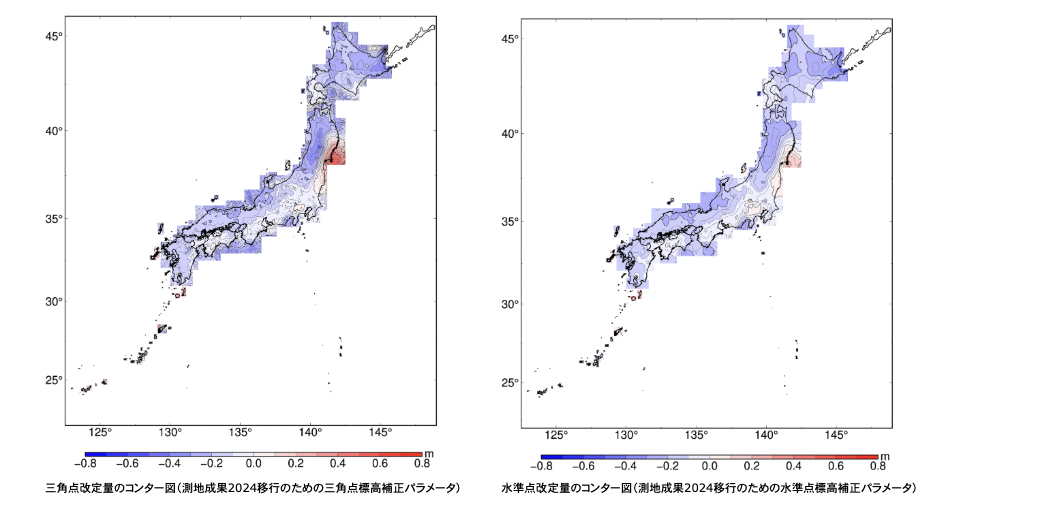

全国の標高成果の改定量は三角点と水準点で異なる数値を示している。

三角点の最大改定量は宮城県牡鹿半島で+57cm、北海道胆振半島で-67cmとなる。

また、水準点の最大改定量は宮城県牡鹿半島で+23cm、北海道別海町で-40cmとなる。

これらの改定により、これまで地殻変動で蓄積した現況と標高成果との位置関係のズレが解消されることになる。

また、衛星測位とジオイド2024日本とその周辺を用いて、現況にあった標高を従来より迅速に取得できるようになる。

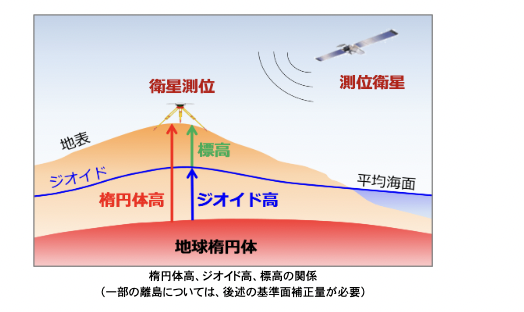

衛星測位を基盤とする標高体系では、航空重力データ、地上重力データ、船上重力データ、海底重力データ、衛星重力データ等を用いて構築した「ジオイド2024日本とその周辺」を使用する。

このジオイド・モデルは、東京湾平均海面と一致するように構築されている。

「ジオイド2024日本とその周辺」のASCII形式のファイルは基盤地図情報サイトからダウンロードが可能となっており、任意の地点のジオイド高を求めたい場合は、ジオイド高計算サービスも利用することができる。

「ジオイド2024日本とその周辺」は、東京湾平均海面に一致した陸海シームレスジオイドであり、このジオイド・モデルを使用して楕円体高から求められる高さは、東京湾平均海面からの高さ(=標高)となる。

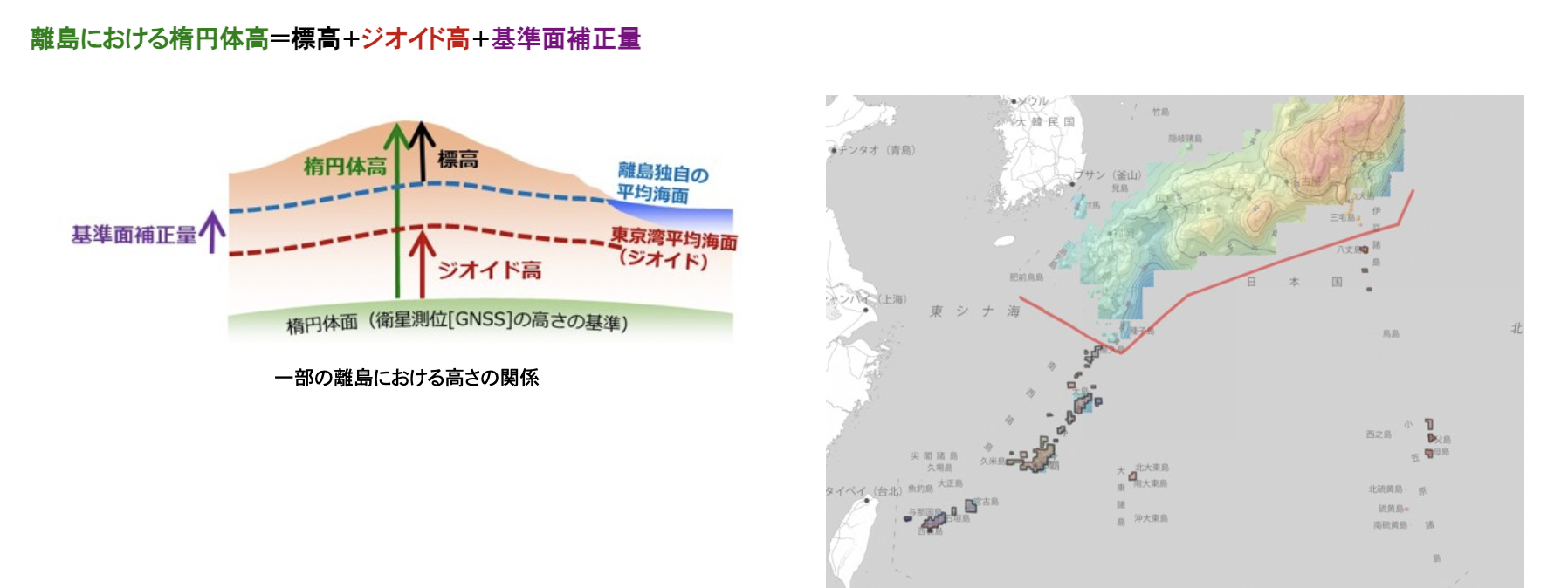

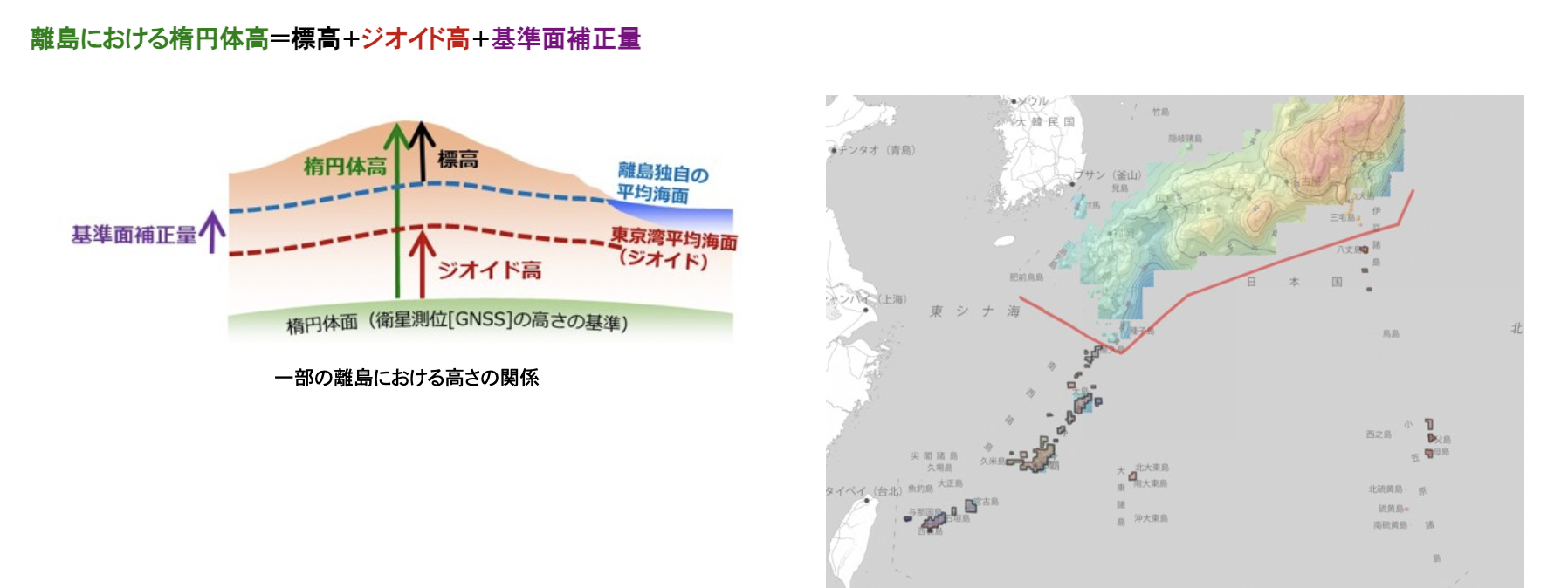

しかし、測量法第十一条第一項第三号の規定により日本水準原点とは異なる原点(独自の平均海面)を定める離島においては、東京湾平均海面からの高さを標高としており、離島独自の平均海面からの高さが標高になる。

〈右図:基準面補正量計算が必要な範囲(赤線より南の地域。具体的には、吐噶喇(トカラ)列島以南、八丈島以南)〉

〈右図:基準面補正量計算が必要な範囲(赤線より南の地域。具体的には、吐噶喇(トカラ)列島以南、八丈島以南)〉

そのため、「ジオイド2024日本とその周辺」を使用しただけでは、当該離島の標高に整合する高さを得ることはできない。

そこで、東京湾平均海面と離島独自の平均海面の差を「基準面補正量」とし、一部の離島において衛星測位によって標高を求める際には、ジオイド高と基準面補正量を用いることとなった。

従来の一等水準路線を基盤とした標高体系では、全国の測量を終えるのに10年以上を要していたため、標高成果の時点(元期)を定めることができなかった。

一方、新星測位を基盤とする標高体系では、衛星測位とジオイド・モデルから電子基準点の標高を決定することから、標高成果の時点(元期)を定めることができ、本改定では令和6年6月1日に定める。

これにより、元期以降の標高の時間変化を電子基準点によって監視が可能となり、例えば全国の電子基準点の標高成果をいつでも予備なく利用できるようになったり、地殻変動の影響がない標高を決定できるようになったりする。

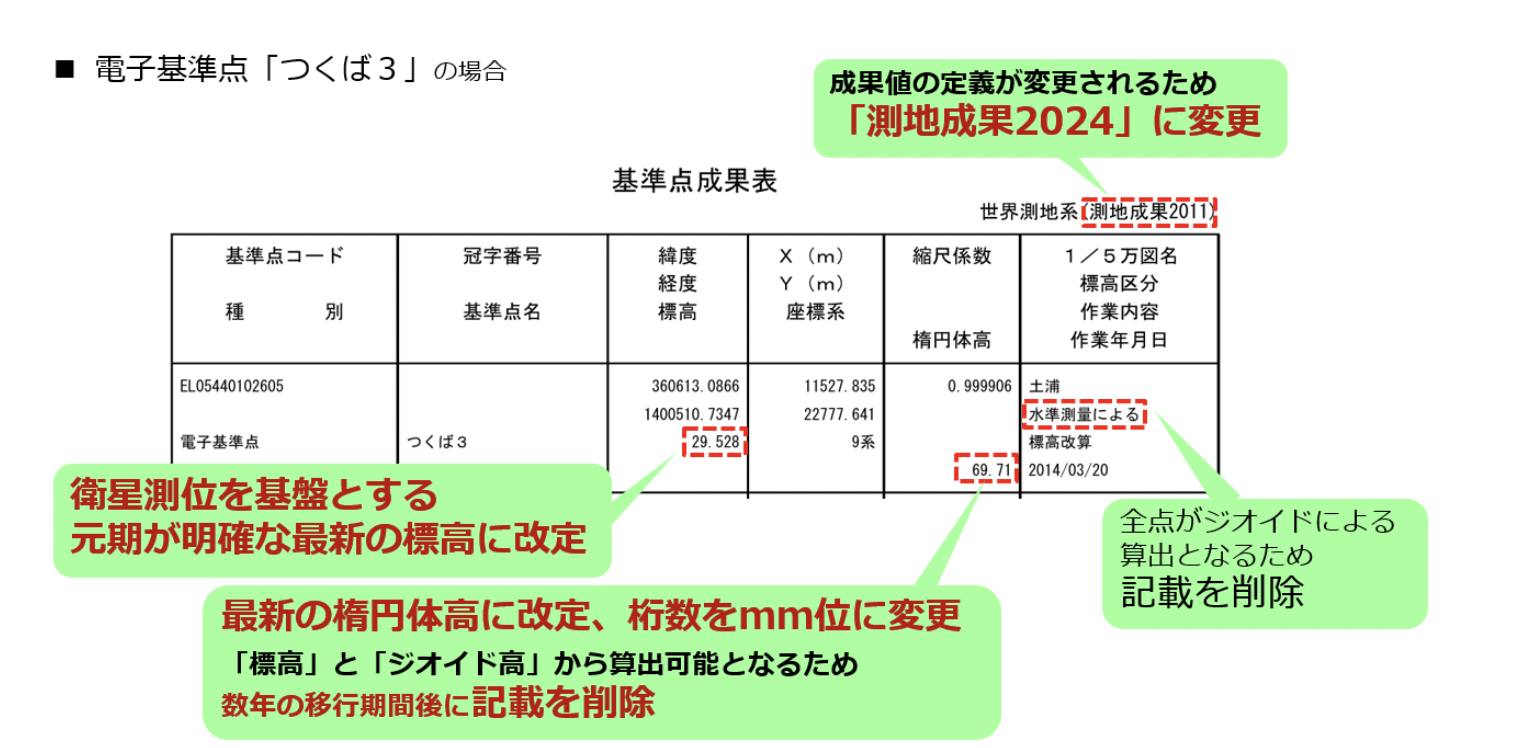

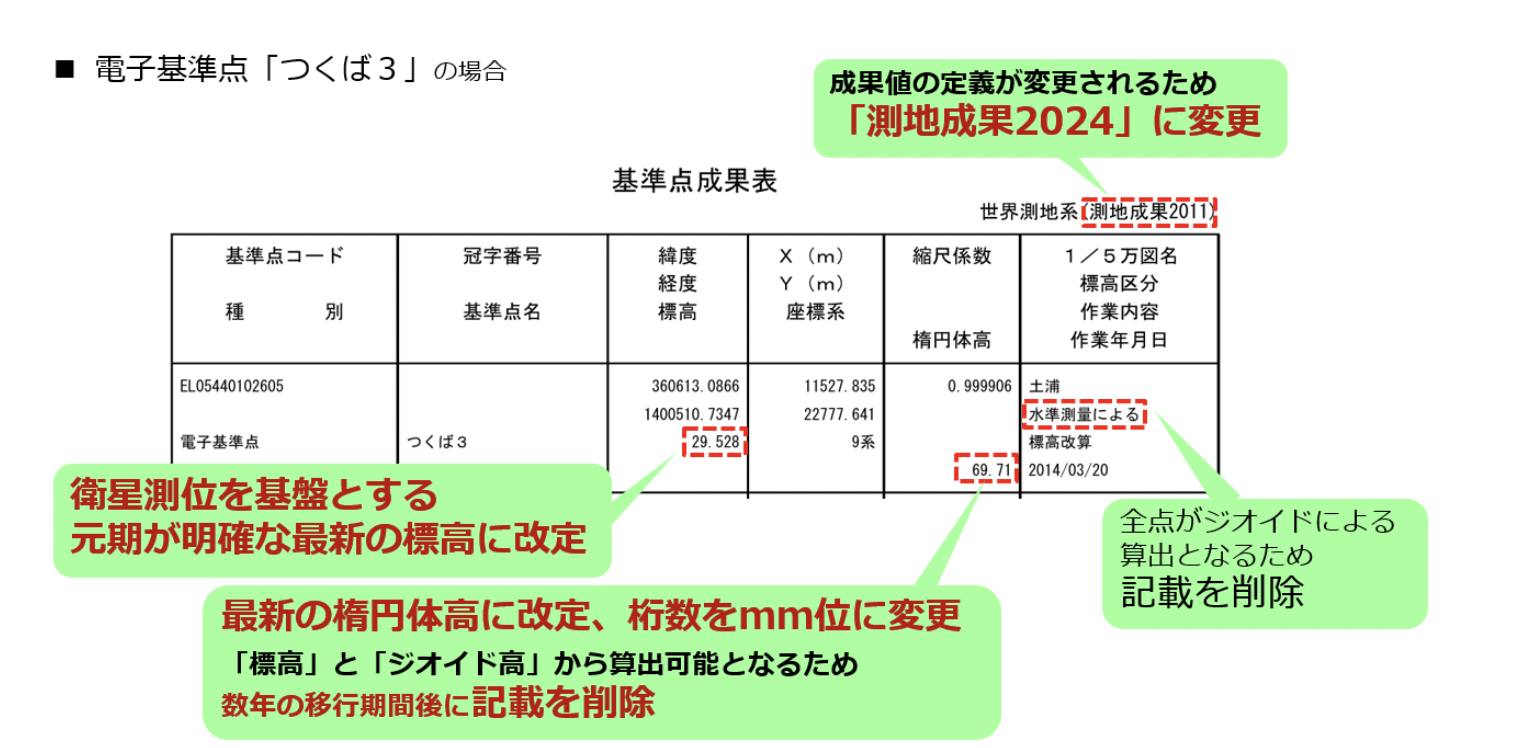

基準点成果表における成果値の定義が変更されるため、「測地成果2011」から「測地成果2024」に変更される。

また、水準点(基準、準基、一等)の成果表については、標高の桁数を現在の0.1mm位から1mm位に変更する。

なお、1級水準測量における標尺目盛の読定単位や測量の許容誤差等の値は「測地成果2024」においても変更しない。

電子基準点付属標の位置づけも変更される。

電子基準点付属標は、従来、基準点に準じる電子基準点付属標としての測量成果と、二等/三等水準点としての測量成果の二つが存在していたが、電子基準点付属標としての測量成果が水準測量による既知点として使用可能になる。

また、これに伴い、電子基準点付属標の二等/三等水準点としての測量成果を廃止する。

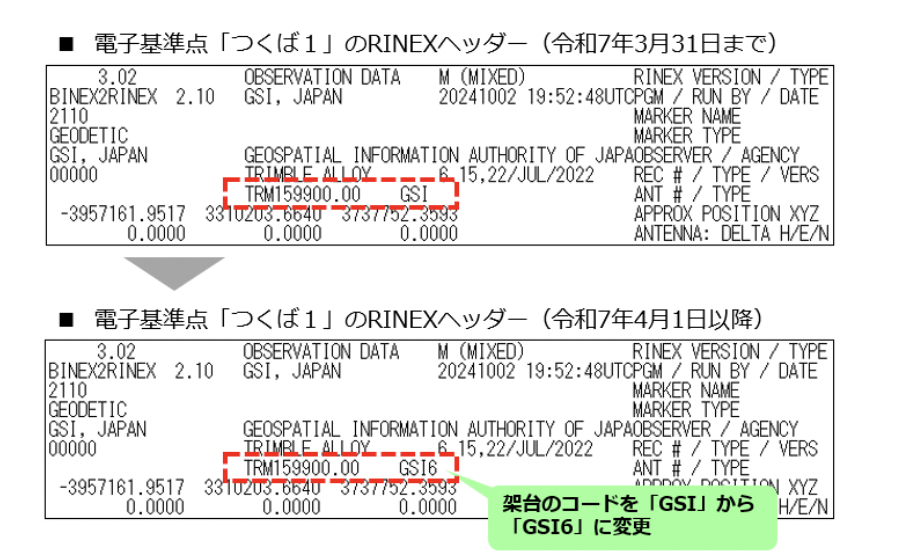

電子基準点の設置点とする測量の際は、電子基準点のGNSSアンテナ機器と架台の組合せごとに整合したアンテナ位相特性モデルを用いる。

従来、電子基準点のアンテナ位相特性モデルは、GNSSアンテナ機器ごとに決められた値となっていたが、電子基準点は設置された年度によって架台が異なっており、その架台も考慮したアンテナ位相特性モデルを用いることで高精度な基線解析が可能となる。

(GNSSアンテナ機種と架台の組合せごとのアンテナ位相特性モデルは、電子基準点PCV補正データ)

(GNSSアンテナ機種と架台の組合せごとのアンテナ位相特性モデルは、電子基準点PCV補正データ)

そこで、本改定に合わせて、電子基準点のアンテナ位相特性モデルをGNSSアンテナ機器と架台の組合せごとに細分化する。

GNSSアンテナ機器と架台の組合せごとのアンテナ位相特性モデルは、電子基準点PCV補正データからダウンロードできる。

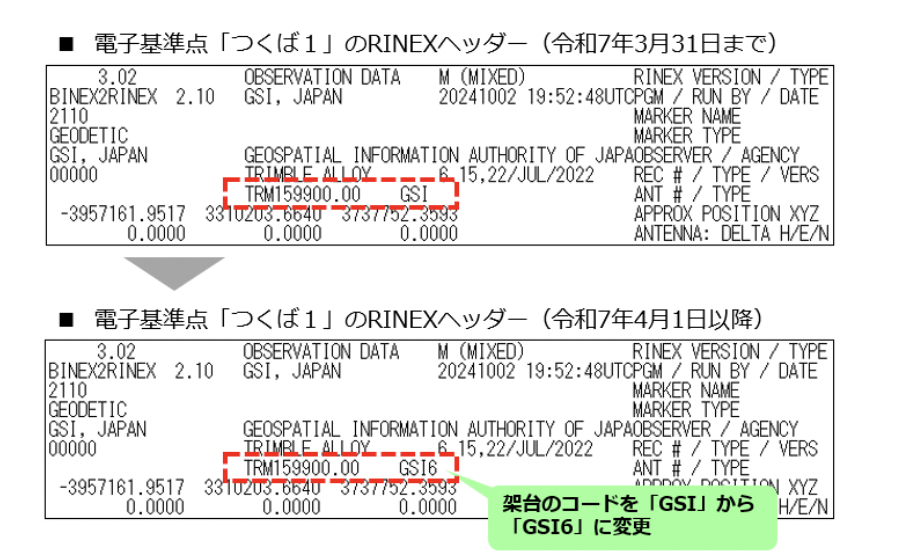

また、電子基準点を既知点とする測量の際には、電子基準点のGNSSアンテナ機種と架台の組合せを、当該電子基準点データ(RINEX)のヘッダーまたは基準点コード一覧表 から確認し、適切なアンテナ位相特性モデルを適用する。

なお、架台の表記は、現在「GSI」となっていますが、令和7年4月1日以降、「GSI○」(○は英数字)等の表記となる。

「GNSS標高測量」を公共測量に導入する。

「GNSS標高測量」は、「ジオイド2024日本とその周辺」と電子基準点を用いて水準点の標高を求めるための測量である。

「GNSS標高測量」は、「GNSS測量機による水準測量」(3級水準測量)にあたる制限を一部緩和する内容となり、地殻変動の影響を受けにくい標高の決定等が可能になる。

加えて、公共測量において「GNSS標高測量」が令和7年5月1日に導入されることで、公共工事等の効率化・生産性向上が期待される。

この仕組みにより、日本水準原点から距離が離れるに従って蓄積していた標高の累積誤差が解消され、大地震後の復旧・復興工事において、迅速に標高成果を改定することができるようになる。

令和7年4月1日から始まる衛星測位基盤の新標高体系「測地成果2024」への移行により、建設現場での測量業務はさらなる効率化が求められている。

従来の水準測量による制約が解消され、より迅速で精度の高い測量が可能となる今こそ、現場に適したツールの選択が重要だ。

そこで注目したいのが、ワンマンスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」である。

OPTiM Geo Scanは、RTK-GNSS測位を活用したワンマン測量アプリで、コンパクトなGNSSレシーバーとiPhone(iPad Pro)※があれば、誰でも簡単に高精度な測量を行うことができる。

測量士(測量士補)の資格や専門知識も不要で、測量業務の敷居を大幅に下げることが可能だ。(※LiDAR搭載の機種に限る)

「アプリだから精度が厳しいのでは?」という懸念もあるかもしれないが、その心配は無用である。

測位精度は、令和4年度の国土交通省「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠しており、「出来形測量」「起工測量」でも使用可能な高精度(±50mm)を実現している。

さらに、国内のGNSSサービスを支える人工衛星「みちびき」は現在4基が稼働中だが、今後3基の打ち上げが決定されており、将来的に7基体制となることで、さらに高精度な測位が期待できる。

令和7年4月からの新標高体系への移行は、建設業界にとって測量業務を見直す絶好の機会である。

従来の制約から解放される今こそ、OPTiM Geo Scanのような革新的なツールを導入し、現場の生産性向上を図ってみてはいかがだろうか。

衛星測位を基盤とする新しい標高体系「標高体系」への移行により、現在の標高成果の課題解消と迅速な標高成果の提供、測量や公共工事等の効率化・生産性向上を図る。

衛星測位技術とジオイドモデルの活用で従来の水準測量による制約を解消

これまで日本では、水準点から順次つないでいく水準測量により標高を決定してきたが、長年の地殻変動によって現況とのズレが生じていた問題があった。

(従来:水準測量を基盤とする標高体系)

(従来:水準測量を基盤とする標高体系)また、標高体系の基盤である水準測量は距離に応じて誤差が蓄積する特徴があり、日本水準原点から離れるほど標高成果の誤差が大きくなるという課題も抱えていた。

これらの課題を解消するため、令和7年4月1日に衛星測位を基盤とする標高体系に移行することとし、国土地理院が管理する基準点の標高成果を改定することとなった。

(今後:衛星測位を基盤とする標高体系)

(今後:衛星測位を基盤とする標高体系)新しい標高体系:

全国の電子基準点の衛星測位で得られる楕円体高とジオイド・モデルで得られるジオイド高から求められる標高を基盤とする仕組みを採用する。

全国の電子基準点の衛星測位で得られる楕円体高とジオイド・モデルで得られるジオイド高から求められる標高を基盤とする仕組みを採用する。

三角点で最大67cm、水準点で最大40cmの改定量を記録

全国の標高成果の改定量は三角点と水準点で異なる数値を示している。

三角点の最大改定量は宮城県牡鹿半島で+57cm、北海道胆振半島で-67cmとなる。

また、水準点の最大改定量は宮城県牡鹿半島で+23cm、北海道別海町で-40cmとなる。

これらの改定により、これまで地殻変動で蓄積した現況と標高成果との位置関係のズレが解消されることになる。

また、衛星測位とジオイド2024日本とその周辺を用いて、現況にあった標高を従来より迅速に取得できるようになる。

新しい測量システムは「ジオイド2024日本とその周辺」を使用

衛星測位を基盤とする標高体系では、航空重力データ、地上重力データ、船上重力データ、海底重力データ、衛星重力データ等を用いて構築した「ジオイド2024日本とその周辺」を使用する。

このジオイド・モデルは、東京湾平均海面と一致するように構築されている。

ジオイドとは?

地球の重力による位置エネルギーの等しい面(重力の等ポテンシャル面)の1つであり、地球全体の平均海面に最もよく整合するものとして定義されている。日本においては、東京湾平均海面に一致する等ポテンシャル面をジオイドと定め、標高の基準としている。

地球の重力による位置エネルギーの等しい面(重力の等ポテンシャル面)の1つであり、地球全体の平均海面に最もよく整合するものとして定義されている。日本においては、東京湾平均海面に一致する等ポテンシャル面をジオイドと定め、標高の基準としている。

「ジオイド2024日本とその周辺」のASCII形式のファイルは基盤地図情報サイトからダウンロードが可能となっており、任意の地点のジオイド高を求めたい場合は、ジオイド高計算サービスも利用することができる。

離島における基準面補正量の導入で地域特性に対応

「ジオイド2024日本とその周辺」は、東京湾平均海面に一致した陸海シームレスジオイドであり、このジオイド・モデルを使用して楕円体高から求められる高さは、東京湾平均海面からの高さ(=標高)となる。

しかし、測量法第十一条第一項第三号の規定により日本水準原点とは異なる原点(独自の平均海面)を定める離島においては、東京湾平均海面からの高さを標高としており、離島独自の平均海面からの高さが標高になる。

〈右図:基準面補正量計算が必要な範囲(赤線より南の地域。具体的には、吐噶喇(トカラ)列島以南、八丈島以南)〉

〈右図:基準面補正量計算が必要な範囲(赤線より南の地域。具体的には、吐噶喇(トカラ)列島以南、八丈島以南)〉そのため、「ジオイド2024日本とその周辺」を使用しただけでは、当該離島の標高に整合する高さを得ることはできない。

そこで、東京湾平均海面と離島独自の平均海面の差を「基準面補正量」とし、一部の離島において衛星測位によって標高を求める際には、ジオイド高と基準面補正量を用いることとなった。

標高成果の元期設定で時間経過による変化を明確化

従来の一等水準路線を基盤とした標高体系では、全国の測量を終えるのに10年以上を要していたため、標高成果の時点(元期)を定めることができなかった。

一方、新星測位を基盤とする標高体系では、衛星測位とジオイド・モデルから電子基準点の標高を決定することから、標高成果の時点(元期)を定めることができ、本改定では令和6年6月1日に定める。

これにより、元期以降の標高の時間変化を電子基準点によって監視が可能となり、例えば全国の電子基準点の標高成果をいつでも予備なく利用できるようになったり、地殻変動の影響がない標高を決定できるようになったりする。

基準点成果表の記載変更と電子基準点付属標の位置づけ見直し

基準点成果表における成果値の定義が変更されるため、「測地成果2011」から「測地成果2024」に変更される。

また、水準点(基準、準基、一等)の成果表については、標高の桁数を現在の0.1mm位から1mm位に変更する。

なお、1級水準測量における標尺目盛の読定単位や測量の許容誤差等の値は「測地成果2024」においても変更しない。

電子基準点付属標の位置づけも変更される。

電子基準点付属標は、従来、基準点に準じる電子基準点付属標としての測量成果と、二等/三等水準点としての測量成果の二つが存在していたが、電子基準点付属標としての測量成果が水準測量による既知点として使用可能になる。

また、これに伴い、電子基準点付属標の二等/三等水準点としての測量成果を廃止する。

電子基準点のアンテナ位相特性モデル細分化で高精度化実現

電子基準点の設置点とする測量の際は、電子基準点のGNSSアンテナ機器と架台の組合せごとに整合したアンテナ位相特性モデルを用いる。

従来、電子基準点のアンテナ位相特性モデルは、GNSSアンテナ機器ごとに決められた値となっていたが、電子基準点は設置された年度によって架台が異なっており、その架台も考慮したアンテナ位相特性モデルを用いることで高精度な基線解析が可能となる。

(GNSSアンテナ機種と架台の組合せごとのアンテナ位相特性モデルは、電子基準点PCV補正データ)

(GNSSアンテナ機種と架台の組合せごとのアンテナ位相特性モデルは、電子基準点PCV補正データ)そこで、本改定に合わせて、電子基準点のアンテナ位相特性モデルをGNSSアンテナ機器と架台の組合せごとに細分化する。

GNSSアンテナ機器と架台の組合せごとのアンテナ位相特性モデルは、電子基準点PCV補正データからダウンロードできる。

また、電子基準点を既知点とする測量の際には、電子基準点のGNSSアンテナ機種と架台の組合せを、当該電子基準点データ(RINEX)のヘッダーまたは基準点コード一覧表 から確認し、適切なアンテナ位相特性モデルを適用する。

なお、架台の表記は、現在「GSI」となっていますが、令和7年4月1日以降、「GSI○」(○は英数字)等の表記となる。

GNSS標高測量の公共測量導入で効率化・生産性向上を推進

「GNSS標高測量」を公共測量に導入する。

「GNSS標高測量」は、「ジオイド2024日本とその周辺」と電子基準点を用いて水準点の標高を求めるための測量である。

「GNSS標高測量」は、「GNSS測量機による水準測量」(3級水準測量)にあたる制限を一部緩和する内容となり、地殻変動の影響を受けにくい標高の決定等が可能になる。

加えて、公共測量において「GNSS標高測量」が令和7年5月1日に導入されることで、公共工事等の効率化・生産性向上が期待される。

この仕組みにより、日本水準原点から距離が離れるに従って蓄積していた標高の累積誤差が解消され、大地震後の復旧・復興工事において、迅速に標高成果を改定することができるようになる。

新しい標高体系に対応した測量の効率化には、最新の測量ツールが不可欠

令和7年4月1日から始まる衛星測位基盤の新標高体系「測地成果2024」への移行により、建設現場での測量業務はさらなる効率化が求められている。

従来の水準測量による制約が解消され、より迅速で精度の高い測量が可能となる今こそ、現場に適したツールの選択が重要だ。

そこで注目したいのが、ワンマンスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」である。

RTK-GNSS測位で高精度測量を実現——国交省要領にも準拠した信頼性

OPTiM Geo Scanは、RTK-GNSS測位を活用したワンマン測量アプリで、コンパクトなGNSSレシーバーとiPhone(iPad Pro)※があれば、誰でも簡単に高精度な測量を行うことができる。

測量士(測量士補)の資格や専門知識も不要で、測量業務の敷居を大幅に下げることが可能だ。(※LiDAR搭載の機種に限る)

「アプリだから精度が厳しいのでは?」という懸念もあるかもしれないが、その心配は無用である。

測位精度は、令和4年度の国土交通省「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠しており、「出来形測量」「起工測量」でも使用可能な高精度(±50mm)を実現している。

新標高体系時代の測量業務を支える実用性

- 心理的ハードルの低さ:普段使い慣れたiPhoneで操作でき、若手社員でも抵抗なく活用可能

- 劇的な時短効果:従来2人で行っていた測量作業が1人で、しかも5分で完了

- 片手間での測量:忙しい現場でも空き時間にサッと測量・確認が可能

- ヒューマンエラーの削減:計算ミスや測量漏れなどのリスクを大幅に軽減

さらに、国内のGNSSサービスを支える人工衛星「みちびき」は現在4基が稼働中だが、今後3基の打ち上げが決定されており、将来的に7基体制となることで、さらに高精度な測位が期待できる。

令和7年4月からの新標高体系への移行は、建設業界にとって測量業務を見直す絶好の機会である。

従来の制約から解放される今こそ、OPTiM Geo Scanのような革新的なツールを導入し、現場の生産性向上を図ってみてはいかがだろうか。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします