土木・建設を始め自動車やインフラなど、現在、さまざまな業界で活用されている衛星測位技術。

衛星測位のひとつである「GPS」は、スマホやカーナビに搭載されていることから、身近な存在になっている。

しかし、「GPSについて説明できるか?」「GPSとGNSSの違いを伝えられるか?」と問われると、きちんと答えられる方は意外と少ないのではないだろうか。

本記事では、位置情報サービスの基礎を伝えながら、GNSS測量の基礎について解説していく。GNSS測量のもとになっている衛星測位の仕組みにはじまり、GNSS測量の種類、GNSS測量がひとりでカンタンに行える製品の紹介もあるので必見だ。

GNSS測量は測量士補の試験内容にも盛り込まれている。国家試験にも出題されるような、重要な基礎知識をまとめてわかりやすく紹介しよう。

GNSS測位の「GNSS」は、衛星測位システムの英語「Global Navigation Satellite System」の頭文字を並べたものだ。

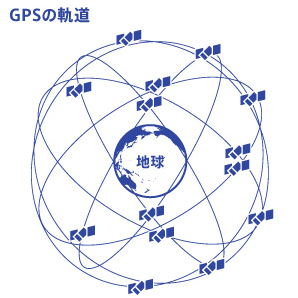

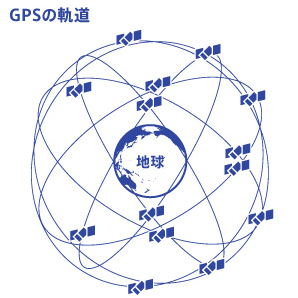

GNSS測位とは、人工衛星(GNSS衛星)からの電波を受信し、衛星から電波が発信されてから受信機に到達するまでにかかった時間を測り、距離に変換するという手法である。

ちなみに誰もが馴染みのある「GPS」はGNSSのひとつで、米国製の衛星測位システムの名称で、そのほかにも、GNSS測位システムは各国で運営されている。主要なものは以下の通り。

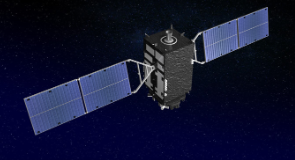

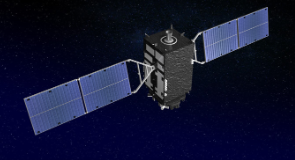

日本は準天頂衛星システム(QZSS)を運営しており、「みちびき」という愛称が付けられている。みちびきはGPS※を補うGNSSで2018年から運用が開始された。

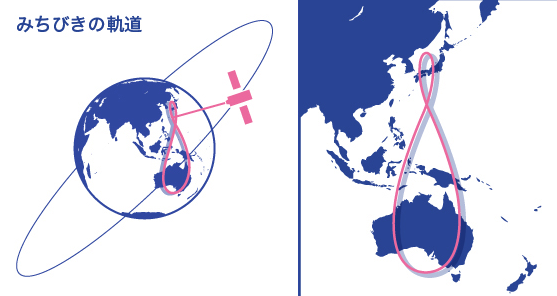

準天頂衛星(QZSS)とは、特定の地域に長くとどまるように軌道が設計された衛星で、みちびきはアジア・オセアニア地域の上空を飛行している。

〈「みちびき初号後継機」CGイメージ(引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/download/cg-image1r.html)〉

〈「みちびき初号後継機」CGイメージ(引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/download/cg-image1r.html)〉

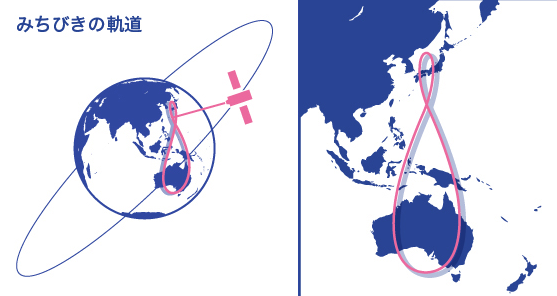

その軌道は南北に非対称の「8の字」で、北半球に約13時間、南半球に約11時間、24時間で1周※するようになっている。

みちびきはGPSと互換性があり、従来のGNSS測量(GPS測量)において、みちびき(準天頂衛星システム)の衛星はGPS衛星と同じとして取り扱われる。

準天頂衛星からの電波は日本に限らずアジア・オセアニア地域でも受信が可能で、このエリアでは衛星が真上に位置することで、ビルの多い市街地や森林でも電波がアンテナに届きやすい。

みちびきが整備されることにより、日本を中心としたアジア・オセアニア地域では、GNSS観測における観測可能時間帯は延び、精度が向上する。

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.html

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.html

GNSS衛星を利用する測位方法は、「単独測位」と「相対測位」の2グループに分けられる。

しかし、建設やインフラの現場でこの誤差は一大事だ。精度が求められる場面には、相対測位を採用する。

相対測位では、基準局と観測点で同時に測位情報を取得し、2つの座標値から相対的に観測点の位置情報を求める。

前項で測量には相対測位が用いられていると述べたが、相対測位には、代表的な2つの方法として、「DGPS測位」と「RTK-GNSS測位(干渉測位)」がある。

公共工事のための基準点測量も、2015(平成27)年よりGNSS測量での実施が可能となった。ちなみに、RTK測位には、スタティック法、キネマティック法、短縮スタティック法、RTK(リアルタイムキネマティック法)、ネットワーク型RTK法といったものがある。

さらに各手法の特徴を、①電波の観測時間(受信するのにかかる時間)、②解析のタイミング(位置がわかるのはいつか)、③観測に必要な衛星の数という3つのポイントで紹介する。

なお、準天頂衛星を含むGPS衛星のみの場合と、GPS(準天頂衛星を含む)とGLONASS衛星を組み合わせる場合で規定が異なる。

スタティック法による10km以上の観測では、GPSとみちびき(準天頂衛星/QZSS)を用いて観測する場合、5衛星以上の受信可能な衛星数が必要である。また、GPSとQZSSにGLONASSも加えて観測する場合は6衛星以上必要と決められている。

GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS、QZSS、GLONASSそれぞれ2衛星以上用いることが定められている。

RTK-GNSS測位を行うためには専用の受信機が必要だが、以下(写真)のようなコンパクトでシンプルな「GNSSレシーバー」でも受信が可能だ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)

3次元スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」の場合、このGNSSレシーバーとiPhone(iPad Pro)※があれば、誰でも簡単に高精度な測量ができてしまう。もちろん測量士(測量士補)の資格や専門知識も不要(※LiDAR搭載の機種に限る)。

「アプリだから精度が厳しいんじゃないの?」と懐疑的な目を向けている方もご安心あれ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)

測位精度は、令和4年度の国土交通省 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠していることから、「出来形測量」「起工測量」でも使用することができる。つまり、出来形管理計測に利用するため必要な高い精度(±50mm)を実現しているのだ。

国内のGNSSサービスを支える人工衛星「みちびき」は、現在4基が稼働中だが、今後3基の打ち上げが決定されている。将来的に7基となることから、今よりもさらに高精度な測位が期待できるだろう。

衛星測位のひとつである「GPS」は、スマホやカーナビに搭載されていることから、身近な存在になっている。

しかし、「GPSについて説明できるか?」「GPSとGNSSの違いを伝えられるか?」と問われると、きちんと答えられる方は意外と少ないのではないだろうか。

本記事では、位置情報サービスの基礎を伝えながら、GNSS測量の基礎について解説していく。GNSS測量のもとになっている衛星測位の仕組みにはじまり、GNSS測量の種類、GNSS測量がひとりでカンタンに行える製品の紹介もあるので必見だ。

GNSS測量は測量士補の試験内容にも盛り込まれている。国家試験にも出題されるような、重要な基礎知識をまとめてわかりやすく紹介しよう。

宇宙から地上を観察。各国が参入している衛星測位システム

GNSS測位の「GNSS」は、衛星測位システムの英語「Global Navigation Satellite System」の頭文字を並べたものだ。

GNSS測位とは、人工衛星(GNSS衛星)からの電波を受信し、衛星から電波が発信されてから受信機に到達するまでにかかった時間を測り、距離に変換するという手法である。

ちなみに誰もが馴染みのある「GPS」はGNSSのひとつで、米国製の衛星測位システムの名称で、そのほかにも、GNSS測位システムは各国で運営されている。主要なものは以下の通り。

- EU 「Galileo」

- ロシア「GLONASS」

- 中国「BeiDou」

- インド「IRNSS」

- 日本 「準天頂衛星(QZSS/みちびき)」などがある。

日本の「準天頂衛星(QZSS/みちびき)」とは?

日本は準天頂衛星システム(QZSS)を運営しており、「みちびき」という愛称が付けられている。みちびきはGPS※を補うGNSSで2018年から運用が開始された。

※ GPSは地球上のほぼすべての場所で現在位置の測位が可能となるよう設計されている。

準天頂衛星(QZSS)とは、特定の地域に長くとどまるように軌道が設計された衛星で、みちびきはアジア・オセアニア地域の上空を飛行している。

〈「みちびき初号後継機」CGイメージ(引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/download/cg-image1r.html)〉

〈「みちびき初号後継機」CGイメージ(引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/download/cg-image1r.html)〉その軌道は南北に非対称の「8の字」で、北半球に約13時間、南半球に約11時間、24時間で1周※するようになっている。

※ 軌道は東経135度あたりを南北に8の字を描くように飛行していることもあり、一種の静止衛星と言える。 引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.html

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.html

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.html

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.htmlみちびきはGPSと互換性があり、従来のGNSS測量(GPS測量)において、みちびき(準天頂衛星システム)の衛星はGPS衛星と同じとして取り扱われる。

準天頂衛星からの電波は日本に限らずアジア・オセアニア地域でも受信が可能で、このエリアでは衛星が真上に位置することで、ビルの多い市街地や森林でも電波がアンテナに届きやすい。

みちびきが整備されることにより、日本を中心としたアジア・オセアニア地域では、GNSS観測における観測可能時間帯は延び、精度が向上する。

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.html

引用元:みちびき(準天頂衛星システム)https://qzss.go.jp/overview/services/tech01_orbit.htmlGNSS衛星の測位方法はおもに2種類

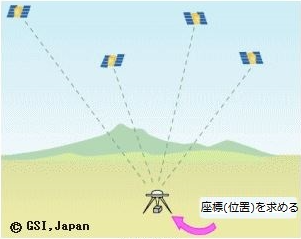

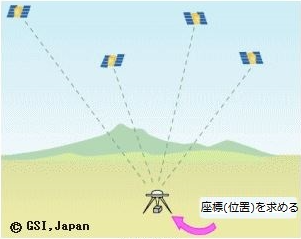

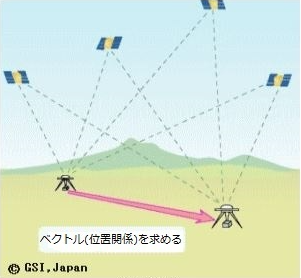

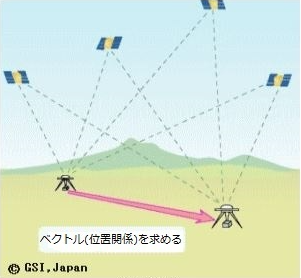

GNSS衛星を利用する測位方法は、「単独測位」と「相対測位」の2グループに分けられる。

単独測位:

地上の受信機1台と4機以上の人工衛星を使って位置情報を取得する手法。スマートフォンの位置情報やカーナビに利用される。精度はそれほど高くない。

地上の受信機1台と4機以上の人工衛星を使って位置情報を取得する手法。スマートフォンの位置情報やカーナビに利用される。精度はそれほど高くない。

相対測位:

2台以上の受信機で同時測定を行う測位手法。人工衛星からの電波信号が、それぞれの受信機に到達する時間の差を測り、2点間の位置関係を求める。測量にはこの手法が用いられている。その精度は、10kmの範囲で1㎝(100万分の1)程度の誤差しか生じないと言われている。

2台以上の受信機で同時測定を行う測位手法。人工衛星からの電波信号が、それぞれの受信機に到達する時間の差を測り、2点間の位置関係を求める。測量にはこの手法が用いられている。その精度は、10kmの範囲で1㎝(100万分の1)程度の誤差しか生じないと言われている。

しかし、建設やインフラの現場でこの誤差は一大事だ。精度が求められる場面には、相対測位を採用する。

相対測位では、基準局と観測点で同時に測位情報を取得し、2つの座標値から相対的に観測点の位置情報を求める。

測量に適した測位技術とは?

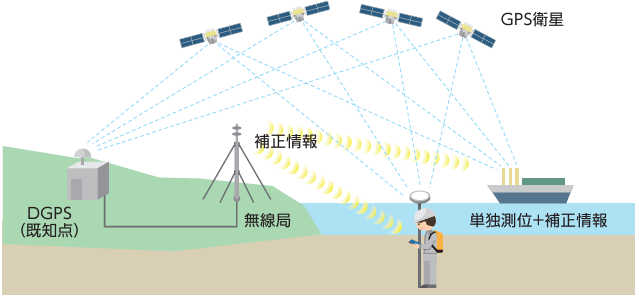

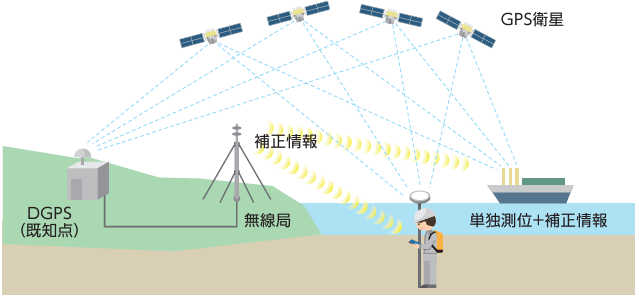

前項で測量には相対測位が用いられていると述べたが、相対測位には、代表的な2つの方法として、「DGPS測位」と「RTK-GNSS測位(干渉測位)」がある。

DGPS測位:

かつて精度のあまり良くなかったGPSの精度を向上させるために開発された測位方式である。

ナビゲーションを行う際に、自動車や船舶といった移動体(移動局)のほかに地上に設置したDGPS固定局でも電波を受信する。固定局で位置情報の補正を行ったうえで、補正情報を移動体に伝える。

かつて精度のあまり良くなかったGPSの精度を向上させるために開発された測位方式である。

ナビゲーションを行う際に、自動車や船舶といった移動体(移動局)のほかに地上に設置したDGPS固定局でも電波を受信する。固定局で位置情報の補正を行ったうえで、補正情報を移動体に伝える。

(上図引用元:農林水産省 スマート農業技術の基礎GNSS)

RTK-GNSS測位:

いま注目が高まっている相対測位方法。2周波を受信する受信機が、それぞれ測定を行い観測点に位相データを送信。

このデータと観測点の受信機で測定したデータをリアルタイムに解析し、観測点の位置を決定していく。こちらは誤差数cm単位と、D-GNSS測位よりもさらに高精度な測位が可能になった。

いま注目が高まっている相対測位方法。2周波を受信する受信機が、それぞれ測定を行い観測点に位相データを送信。

このデータと観測点の受信機で測定したデータをリアルタイムに解析し、観測点の位置を決定していく。こちらは誤差数cm単位と、D-GNSS測位よりもさらに高精度な測位が可能になった。

公共工事のための基準点測量も、2015(平成27)年よりGNSS測量での実施が可能となった。ちなみに、RTK測位には、スタティック法、キネマティック法、短縮スタティック法、RTK(リアルタイムキネマティック法)、ネットワーク型RTK法といったものがある。

スタティック法

すべての観測点にアンテナを設置したまま観測する。観測には数十分~数時間かかる一方で、観測には衛星数が4つ(10km以上離れる場合は5つ)あれば良く、高精度の測位が可能である。

解析後は、求められた基線ベクトルから既知点の座標をもとに新点の位置を求める。基準点測量のほかGNSS水準測量にも使用できる。

キネマティック法

1台の受信機とアンテナで測点間を移動しながら観測する。そのため、アンテナの所有数が少なくて良く、効率的に観測できるという特徴がある。

解析後は求められた基線ベクトルから既知点の座標をもとに新点の位置を求める。なお、キネマティック法はスタティック法から派生した手法である。

短縮スタティック法

スタティック法と同様に、観測点にアンテナを固定して電波を受信する。

観測時間を短くするために、上空にある観測可能な衛星数を5衛星(GLONASSを含める場合は6衛星)にする必要がある。

RTK(リアルタイムキネマティック)法

1台のアンテナは固定するよう設置して、もう1台で他の点を移動しながら各点で電波を受信する手法である。

受信機同士は無線で接続し、リアルタイムで位置を割り出せるというのが大きな特徴だ。ただし、衛星の状況や受信時間にもよるが、精度はそれほど高くない。主に地形測量に用いられる。

ネットワーク型RTK法

ネットワーク型RTK法は、電子基準点に囲まれた区域内で、インターネットから取得した電子基準点のリアルタイムデータを使ってアンテナ1台で測位を行う手法である。

主に地形測量に使われる。VRS方式とFKP方式という2つの観測手法がある。

すべての観測点にアンテナを設置したまま観測する。観測には数十分~数時間かかる一方で、観測には衛星数が4つ(10km以上離れる場合は5つ)あれば良く、高精度の測位が可能である。

解析後は、求められた基線ベクトルから既知点の座標をもとに新点の位置を求める。基準点測量のほかGNSS水準測量にも使用できる。

キネマティック法

1台の受信機とアンテナで測点間を移動しながら観測する。そのため、アンテナの所有数が少なくて良く、効率的に観測できるという特徴がある。

解析後は求められた基線ベクトルから既知点の座標をもとに新点の位置を求める。なお、キネマティック法はスタティック法から派生した手法である。

短縮スタティック法

スタティック法と同様に、観測点にアンテナを固定して電波を受信する。

観測時間を短くするために、上空にある観測可能な衛星数を5衛星(GLONASSを含める場合は6衛星)にする必要がある。

RTK(リアルタイムキネマティック)法

1台のアンテナは固定するよう設置して、もう1台で他の点を移動しながら各点で電波を受信する手法である。

受信機同士は無線で接続し、リアルタイムで位置を割り出せるというのが大きな特徴だ。ただし、衛星の状況や受信時間にもよるが、精度はそれほど高くない。主に地形測量に用いられる。

ネットワーク型RTK法

ネットワーク型RTK法は、電子基準点に囲まれた区域内で、インターネットから取得した電子基準点のリアルタイムデータを使ってアンテナ1台で測位を行う手法である。

主に地形測量に使われる。VRS方式とFKP方式という2つの観測手法がある。

- VRS方式…仮想の基準点を区域内に創成し、その点との位置関係で新点の位置を求める。区域内ならどこでも測位できるのが特徴である。

- FKP方式…電子基準点の情報から大まかな位置を割り出し、GPSデータセンターからインターネット経由で位置情報の補正を受け、位置関係を割り出す。VRS方式のように一時的な仮想の基準点を設けないため、後処理を行うことができる。

さらに各手法の特徴を、①電波の観測時間(受信するのにかかる時間)、②解析のタイミング(位置がわかるのはいつか)、③観測に必要な衛星の数という3つのポイントで紹介する。

- スタティック法:

電波観測時間 60~120分(後解析) - キネマティック法:

電波観測時間 1点10秒以上 (後解析) - 短縮スタティック法:

電波観測時間 20分以上 (後解析) - RTK法:

1点10秒以上 (リアルタイム解析) - ネットワーク型RTK法:

1点10秒以上 (リアルタイム解析/FKP方式 後処理可)

基準点測量において作業規程の準則37条では、GNSS測量を行う場合に衛星が上空にいくつ見えるか(電波を受信できるか)の定めがある。

なお、準天頂衛星を含むGPS衛星のみの場合と、GPS(準天頂衛星を含む)とGLONASS衛星を組み合わせる場合で規定が異なる。

- スタティック法:

GPS+QZSSは4衛星以上 / GPS+QZSS+GLONASSは5衛星以上 - 短縮スタティック法/キネマティック法/RTK法/ネットワーク型RTK法:GPS+QZSSは5衛星以上 / GPS+QZSS+GLONASは6衛星以上

スタティック法による10km以上の観測では、GPSとみちびき(準天頂衛星/QZSS)を用いて観測する場合、5衛星以上の受信可能な衛星数が必要である。また、GPSとQZSSにGLONASSも加えて観測する場合は6衛星以上必要と決められている。

GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS、QZSS、GLONASSそれぞれ2衛星以上用いることが定められている。

RTK-GNSS測位で、3次元測量を高精度に。国交省の要領にも準拠した、スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」にも注目

RTK-GNSS測位を行うためには専用の受信機が必要だが、以下(写真)のようなコンパクトでシンプルな「GNSSレシーバー」でも受信が可能だ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)3次元スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」の場合、このGNSSレシーバーとiPhone(iPad Pro)※があれば、誰でも簡単に高精度な測量ができてしまう。もちろん測量士(測量士補)の資格や専門知識も不要(※LiDAR搭載の機種に限る)。

「アプリだから精度が厳しいんじゃないの?」と懐疑的な目を向けている方もご安心あれ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)測位精度は、令和4年度の国土交通省 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠していることから、「出来形測量」「起工測量」でも使用することができる。つまり、出来形管理計測に利用するため必要な高い精度(±50mm)を実現しているのだ。

国内のGNSSサービスを支える人工衛星「みちびき」は、現在4基が稼働中だが、今後3基の打ち上げが決定されている。将来的に7基となることから、今よりもさらに高精度な測位が期待できるだろう。

参考元:

https://freelance-aid.com/articles/2318.html

https://www.gsi.go.jp/denshi/denshi45009.html

https://www.gsi.go.jp/denshi/denshi_aboutGNSS.html

https://qzss.go.jp/technical/satellites/index.html

https://www.gsi.go.jp/sokuryosidou/R3_testpolicy_00001.html

http://www.chiseki.go.jp/plan/gnss/index.html

画像:Shutterstock

https://freelance-aid.com/articles/2318.html

https://www.gsi.go.jp/denshi/denshi45009.html

https://www.gsi.go.jp/denshi/denshi_aboutGNSS.html

https://qzss.go.jp/technical/satellites/index.html

https://www.gsi.go.jp/sokuryosidou/R3_testpolicy_00001.html

http://www.chiseki.go.jp/plan/gnss/index.html

画像:Shutterstock

WRITTEN by

三浦 るり

2006年よりライターのキャリアをスタートし、2012年よりフリーに。人材業界でさまざまな業界・分野に触れてきた経験を活かし、幅広くライティングを手掛ける。現在は特に建築や不動産、さらにはDX分野を探究中。

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします