建設工事を開始する前に必ず実施される起工測量。この測量なくして適切な施工は不可能といっても過言ではない。近年、ICT技術の進歩により起工測量の手法も大きく変化している。

本記事では、起工測量の基本的な定義から最新技術まで、建設業界に関わる全ての人が知っておくべき情報を解説していく。

起工測量とは、建設工事の着手前に実施される測量である。工事現場の地形や既存のインフラストラクチャの状況を詳細に把握し、設計図書と現地の状況を照合することを目的とする。

工事の着手前に起工測量を行わなければならず、起工測量で着手前の現場形状を把握することにより、設計変更等、工事数量算出のため大変重要な測量である。

起工測量を行わないと、着手前の現況形状が不明な為、設計変更数量算出ができなくなったり、構造物等の位置が確定できなず施工が出来ない等多くの問題が発生する。

起工測量は測量法に基づく「公共測量」として位置づけられる。

公共測量とは、基本測量以外の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量である。

測量法第33条により、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

また、測量法第32条に基づき、公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならず、測量法第11条に定められた「測量の基準」に従って実施される必要がある。

起工測量においては、位置は地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示し、測量の原点は「日本経緯度原点」及び「日本水準原点」とする。

これにより全国統一の座標系による正確な位置情報の取得が可能となる。

国土交通大臣は、測量審議会の意見を聴いて「作業規程の準則」を定めており、この準則が公共測量作業規程の一般的な規範(手本)として活用されている。

起工測量を実施する際には、測量法第36条に基づき、測量計画機関は実施前にあらかじめ計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示する義務がある。

また、測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

この測量により得られたデータは、後続のすべての施工活動の基盤となるため、その精度がプロジェクト全体の成功に直結する重要な作業である。

建設予定地全体の地形データが収集され、このデータには、敷地内の起伏、地形の傾斜、土壌の性質、地下水位の測定が含まれる。

これらのデータは、地形の模型を作成したり、3Dモデルを使用して建設の進捗をシミュレーションするために使用される。

また、起工測量では、敷地の境界線や既存のインフラストラクチャ(道路、電線、水道管など)も確認され、これらの要素が施工に与える影響を最小限に抑えるための計画が立てられる。

起工測量は複数の測量作業から構成される。主要な内容は以下の通りである。

基準点測量、水準測量、施工区間の関係杭(IP・センター・幅)の点検が基本作業として実施される。

基準点測量では既設の基準点の確認や、起工測量とは別に着工時に使用する基準点の設置が行われる。また、水準測量では既設/新設の点の高さを求める作業が実施される。

横断測量を行い、設計資料と相違がないかをまとめる作業も重要な要素である。工事着手前に行う確認測量の内容は、基準点測量、水準点測量、縦横断測量、用地測量が含まれる。

用地幅杭検測として既存の用地幅杭の確認や亡失の場合は木杭の設置も実施される。これにより工事区域の範囲を明確化し、適切な施工管理を可能にする。

従来の起工測量では、トータルステーション(TS)やレベルなどの測量機器を用いて、測量士が現地で直接測定を行っていた。

GNSS測量で既設の基準点、2点の座標を確認し、座標がついた2点の基準点をつなぐ形で路線を組み、トータルステーションを用いて基準点を10点新設するといった手法が一般的であった。

国土交通省の推進する取り組み「i-Construction(ICT施工普及による生産性向上と魅力的な建設現場づくりを実施する取り組み)」の施策のうちの一つであるICT土工では、起工測量、設計データ作成、施工、出来形管理などの施工管理、データ納品までの工程において3次元データを活用する。

i-Constructionの起工測量では、3次元測量が行われ、起工測量で現況の3次元データを手に入れることで、後に3次元設計データと重ね合わせたり、比較したりするなど、作業の大幅な効率化が図れる。

測量方法としてはドローンを使った空中写真測量が一般的である。

ドローンは、小型の無人飛行体につけられた、いわば「愛称」のようなもので、その由来は英語で蜂の羽音を「Drone」と呼ぶことから来ており、正式な呼び方は日本語では「無人航空機」または英語「Unmanned aerial vehicle」の略である「UAV」という呼び名もよく使われる。

起工測量における精度要求について、起工測量に求められる精度は±10cmとされている。点群密度については起工測量では0.25m²当たり1点以上(50cm×50cm)が基準とされている。

標定点計計測方法として4級基準点、3級基準点相当の精度を担保する手法(要求精度 水平±1cm)として、事実上はTS(トータルステーション)のみであったが、平成29年に要求精度緩和され、起工測量、出来高部分払いのみRTK法(GNSSローバ)が使用可能になった:水平±2cm、垂直±3cm。

さらに、従来のUAV写真測量に加えて、レーザー測量技術の活用も進んでいる。UAV写真測量や地上型レーザースキャナー(TLS)を駆使した3次元測量データを用いて、施工管理の水準を高める取り組みも広がっている。

技術革新により、スマートフォンだけで誰でも簡単に測量ができるという画期的なソリューションであるスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」が登場している。

同アプリは起工測量や中間測量、出来形管理測量、法面測量など、様々な測量シーンで活用できる革新的なプロダクトである。

「OPTiM Geo Scan」は、iPhone Pro(iPad)のLiDARスキャンとGNSSレシーバーにより高精度位置情報を組み合わせた、高精度測量アプリである。通常は熟練の技術者が必要な測量作業を、誰でも一人で簡単に行うことが可能になる。

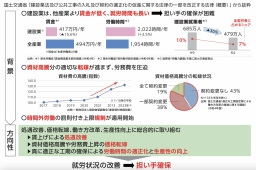

国土交通省では、あらゆる規模の現場でのICT施工活用の環境整備、現場の最適化実施を目的として、「ICT普及促進ワーキンググループ」を設立している。

同ワーキンググループでは、 ICT施工におけるモバイル端末を使用したLiDAR測量方法が、出来形管理計測に利用するため必要な精度(±50mm)を有すると評価し、出来形管理要領を定めた。

「OPTiM Geo Scan」は、同要領に準拠しており、起工測量だけでなく、中間出来高測量、さらに出来形測量などさまざまな工程で利用できる。

操作画面はシンプルで、直感的な操作で3次元測量をすることができ、プロジェクト(現場)ごとにデータを管理でき、汎用性の高い3次元点群データ形式を出力できるため互換性が高い。

さらに、「OPTiM Geo Scan」は、ドローンや地上型3Dレーザースキャナなどの利用が難しい小規模現場での利用を想定している。

小規模現場において利用頻度の高い光波測量(トータルステーションによる測量)と比較すると、測量作業時間を最大90%削減、さらにドローンやレーザースキャナに比較し、作業コストを最大80%以上削減できる。

2025年には、ミリ単位の精度での測量を実現する「Geo Scan Supreme」が新登場した。これにより、今まで以上に高精度な測量が可能となり、国土交通省舗装工出来形管理要領にも準拠している。

起工測量は建設工事における最初の重要な工程である。

従来の測量手法から3次元測量、UAVを活用した技術まで、建設業界は変革期を迎えている。i-Constructionの推進により、起工測量の精度向上と効率化が同時に実現されつつある。

建設現場の安全性向上と生産性向上を両立するため、適切な測量技術の選択と活用が求められている。起工測量の重要性を理解し、最新技術を適切に導入することで、建設プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることが可能である。

本記事では、起工測量の基本的な定義から最新技術まで、建設業界に関わる全ての人が知っておくべき情報を解説していく。

そもそも起工測量とは何か?

起工測量とは、建設工事の着手前に実施される測量である。工事現場の地形や既存のインフラストラクチャの状況を詳細に把握し、設計図書と現地の状況を照合することを目的とする。

工事の着手前に起工測量を行わなければならず、起工測量で着手前の現場形状を把握することにより、設計変更等、工事数量算出のため大変重要な測量である。

起工測量を行わないと、着手前の現況形状が不明な為、設計変更数量算出ができなくなったり、構造物等の位置が確定できなず施工が出来ない等多くの問題が発生する。

起工測量は測量法に基づく「公共測量」として位置づけられる。

公共測量とは、基本測量以外の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量である。

測量法第33条により、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

また、測量法第32条に基づき、公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならず、測量法第11条に定められた「測量の基準」に従って実施される必要がある。

測量の基準と精度管理

起工測量においては、位置は地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示し、測量の原点は「日本経緯度原点」及び「日本水準原点」とする。

これにより全国統一の座標系による正確な位置情報の取得が可能となる。

国土交通大臣は、測量審議会の意見を聴いて「作業規程の準則」を定めており、この準則が公共測量作業規程の一般的な規範(手本)として活用されている。

起工測量を実施する際には、測量法第36条に基づき、測量計画機関は実施前にあらかじめ計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示する義務がある。

また、測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

建設プロジェクトにおける起工測量の重要性

この測量により得られたデータは、後続のすべての施工活動の基盤となるため、その精度がプロジェクト全体の成功に直結する重要な作業である。

建設予定地全体の地形データが収集され、このデータには、敷地内の起伏、地形の傾斜、土壌の性質、地下水位の測定が含まれる。

これらのデータは、地形の模型を作成したり、3Dモデルを使用して建設の進捗をシミュレーションするために使用される。

また、起工測量では、敷地の境界線や既存のインフラストラクチャ(道路、電線、水道管など)も確認され、これらの要素が施工に与える影響を最小限に抑えるための計画が立てられる。

起工測量の具体的な内容

起工測量は複数の測量作業から構成される。主要な内容は以下の通りである。

基準点測量・水準測量

基準点測量、水準測量、施工区間の関係杭(IP・センター・幅)の点検が基本作業として実施される。

基準点測量では既設の基準点の確認や、起工測量とは別に着工時に使用する基準点の設置が行われる。また、水準測量では既設/新設の点の高さを求める作業が実施される。

横断測量・縦断測量

横断測量を行い、設計資料と相違がないかをまとめる作業も重要な要素である。工事着手前に行う確認測量の内容は、基準点測量、水準点測量、縦横断測量、用地測量が含まれる。

用地境界確認

用地幅杭検測として既存の用地幅杭の確認や亡失の場合は木杭の設置も実施される。これにより工事区域の範囲を明確化し、適切な施工管理を可能にする。

従来測量と最新技術の違いとは?

従来の起工測量手法

従来の起工測量では、トータルステーション(TS)やレベルなどの測量機器を用いて、測量士が現地で直接測定を行っていた。

GNSS測量で既設の基準点、2点の座標を確認し、座標がついた2点の基準点をつなぐ形で路線を組み、トータルステーションを用いて基準点を10点新設するといった手法が一般的であった。

i-Construction時代の起工測量

国土交通省の推進する取り組み「i-Construction(ICT施工普及による生産性向上と魅力的な建設現場づくりを実施する取り組み)」の施策のうちの一つであるICT土工では、起工測量、設計データ作成、施工、出来形管理などの施工管理、データ納品までの工程において3次元データを活用する。

i-Constructionの起工測量では、3次元測量が行われ、起工測量で現況の3次元データを手に入れることで、後に3次元設計データと重ね合わせたり、比較したりするなど、作業の大幅な効率化が図れる。

UAVドローン測量の活用

測量方法としてはドローンを使った空中写真測量が一般的である。

ドローンは、小型の無人飛行体につけられた、いわば「愛称」のようなもので、その由来は英語で蜂の羽音を「Drone」と呼ぶことから来ており、正式な呼び方は日本語では「無人航空機」または英語「Unmanned aerial vehicle」の略である「UAV」という呼び名もよく使われる。

UAV測量の精度と基準

起工測量における精度要求について、起工測量に求められる精度は±10cmとされている。点群密度については起工測量では0.25m²当たり1点以上(50cm×50cm)が基準とされている。

標定点計計測方法として4級基準点、3級基準点相当の精度を担保する手法(要求精度 水平±1cm)として、事実上はTS(トータルステーション)のみであったが、平成29年に要求精度緩和され、起工測量、出来高部分払いのみRTK法(GNSSローバ)が使用可能になった:水平±2cm、垂直±3cm。

さらに、従来のUAV写真測量に加えて、レーザー測量技術の活用も進んでいる。UAV写真測量や地上型レーザースキャナー(TLS)を駆使した3次元測量データを用いて、施工管理の水準を高める取り組みも広がっている。

スマホ測量アプリの登場で変革する測量現場

技術革新により、スマートフォンだけで誰でも簡単に測量ができるという画期的なソリューションであるスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」が登場している。

同アプリは起工測量や中間測量、出来形管理測量、法面測量など、様々な測量シーンで活用できる革新的なプロダクトである。

「OPTiM Geo Scan」は、iPhone Pro(iPad)のLiDARスキャンとGNSSレシーバーにより高精度位置情報を組み合わせた、高精度測量アプリである。通常は熟練の技術者が必要な測量作業を、誰でも一人で簡単に行うことが可能になる。

国土交通省では、あらゆる規模の現場でのICT施工活用の環境整備、現場の最適化実施を目的として、「ICT普及促進ワーキンググループ」を設立している。

同ワーキンググループでは、 ICT施工におけるモバイル端末を使用したLiDAR測量方法が、出来形管理計測に利用するため必要な精度(±50mm)を有すると評価し、出来形管理要領を定めた。

「OPTiM Geo Scan」は、同要領に準拠しており、起工測量だけでなく、中間出来高測量、さらに出来形測量などさまざまな工程で利用できる。

操作画面はシンプルで、直感的な操作で3次元測量をすることができ、プロジェクト(現場)ごとにデータを管理でき、汎用性の高い3次元点群データ形式を出力できるため互換性が高い。

さらに、「OPTiM Geo Scan」は、ドローンや地上型3Dレーザースキャナなどの利用が難しい小規模現場での利用を想定している。

小規模現場において利用頻度の高い光波測量(トータルステーションによる測量)と比較すると、測量作業時間を最大90%削減、さらにドローンやレーザースキャナに比較し、作業コストを最大80%以上削減できる。

2025年には、ミリ単位の精度での測量を実現する「Geo Scan Supreme」が新登場した。これにより、今まで以上に高精度な測量が可能となり、国土交通省舗装工出来形管理要領にも準拠している。

まとめ

起工測量は建設工事における最初の重要な工程である。

従来の測量手法から3次元測量、UAVを活用した技術まで、建設業界は変革期を迎えている。i-Constructionの推進により、起工測量の精度向上と効率化が同時に実現されつつある。

建設現場の安全性向上と生産性向上を両立するため、適切な測量技術の選択と活用が求められている。起工測量の重要性を理解し、最新技術を適切に導入することで、建設プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることが可能である。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします