国土交通省は11月11日、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を閣議決定した。

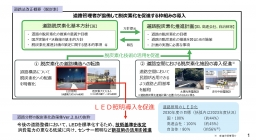

洪水の特別警報を新たに実施し、高潮の共同予報・警報の創設など、予報・警報を高度化・適正化する。建設現場における防災対応の判断に資するきめ細かな情報提供を強化する。

近年の豪雨等の自然災害の頻発化・激甚化を背景として、地方公共団体や住民等の防災対応の判断に資する、より明確で、きめ細かな情報のニーズが高まっている。

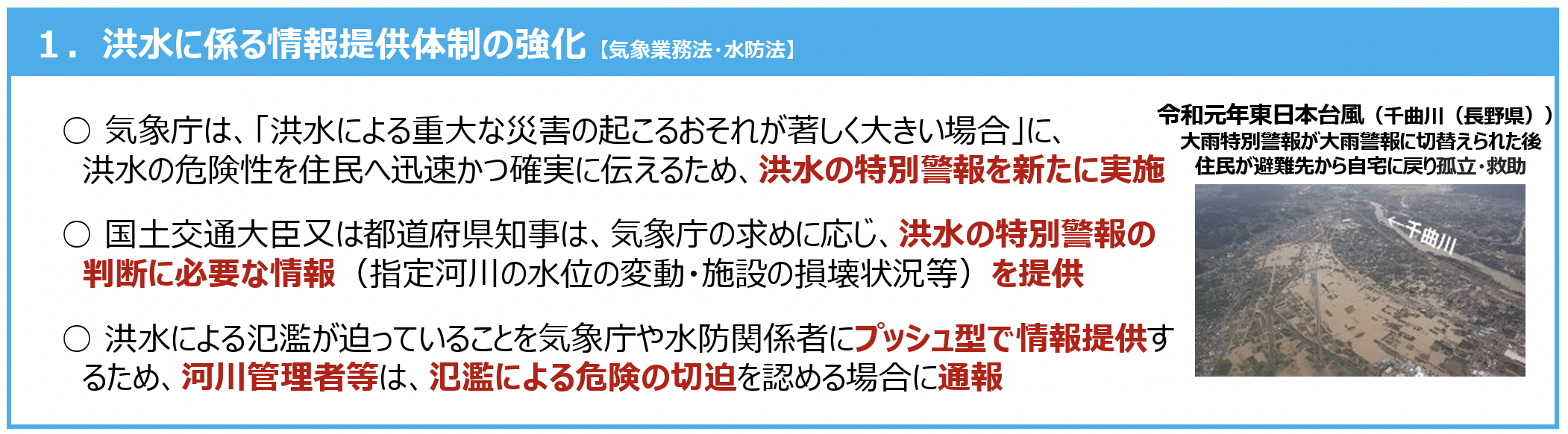

令和元年東日本台風では、千曲川の氾濫において、大雨特別警報が大雨警報に切替えられた後、住民が避難先から自宅に戻り孤立・救助される事例が発生した。また、令和6年7月の大雨では石沢川で氾濫が発生するなど、洪水による被害が相次いでいる。

これらを踏まえ、気象業務法と水防法を一括改正し、監視カメラ等の観測網の整備拡大、洪水の予測手法の高度化、波の打上げ高の予測モデルの構築等の観測・予測技術や情報通信技術の進展を踏まえた予報・警報の高度化・適正化を図る。

法律案の洪水に係る情報提供体制の強化では、気象庁は、洪水による重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水の危険性を住民へ迅速かつ確実に伝えるため、洪水の特別警報を新たに実施する。

国土交通大臣又は都道府県知事は、気象庁の求めに応じ、洪水の特別警報の判断に必要な情報として、指定河川の水位の変動・施設の損壊状況等を提供する。

洪水による氾濫が迫っていることを気象庁や水防関係者にプッシュ型で情報提供するため、河川管理者等は、氾濫による危険の切迫を認める場合に通報する制度を新設する。

高潮の共同予報・警報の創設では、予測技術の進展を踏まえ、国土交通大臣が指定した海岸において、国土交通大臣・気象庁長官・都道府県知事が共同して、波の打上げの要素を加味した高潮の予報・警報を新たに実施する。

指定対象となるのは、高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸である。平成30年の高潮では大阪湾で浸水が発生しており、こうした被害の軽減を図る。

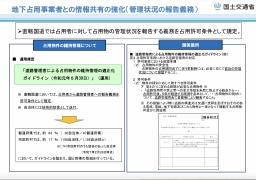

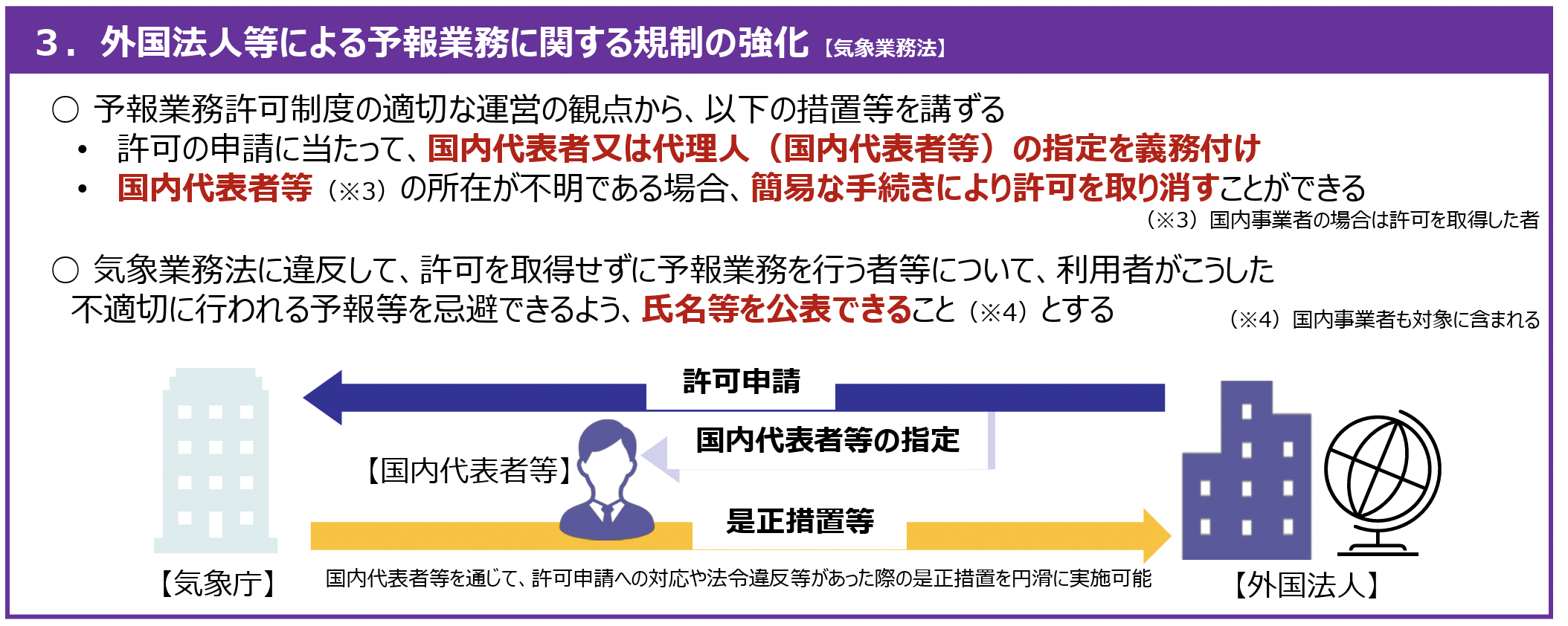

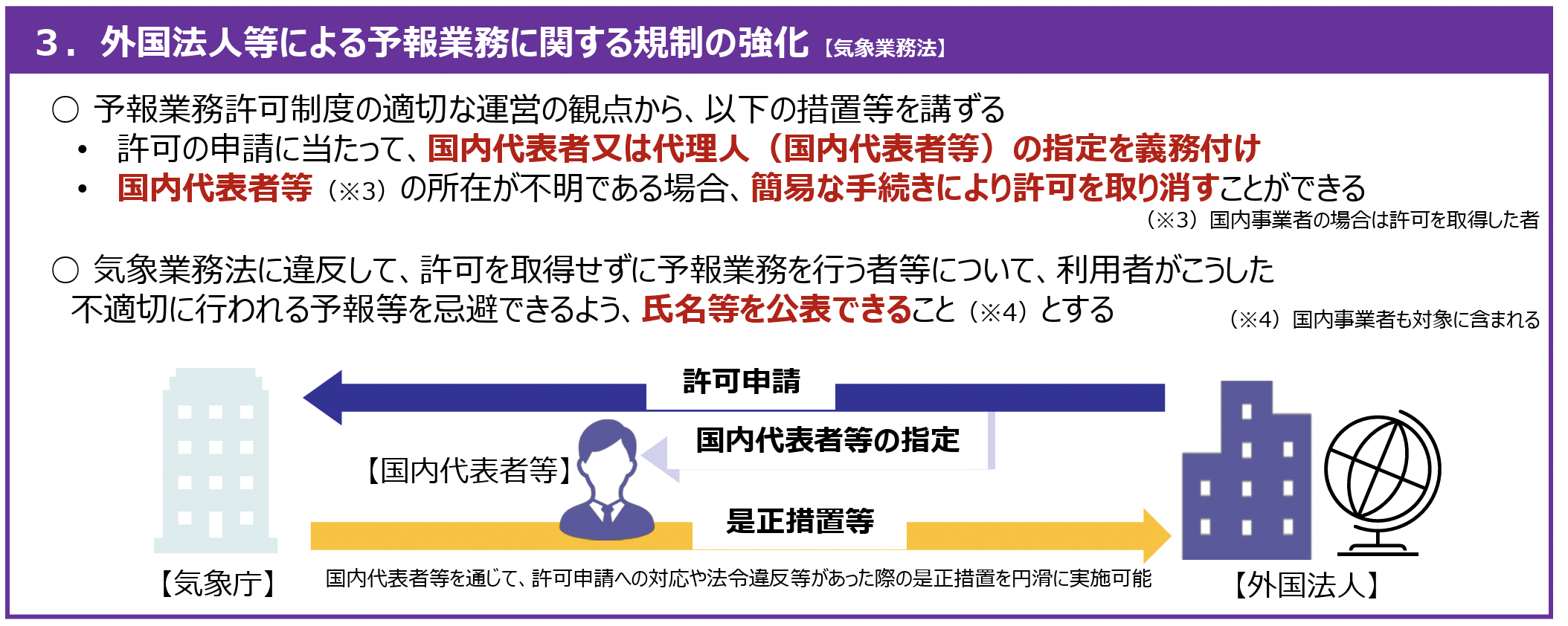

外国法人等による予報業務に関する規制の強化も盛り込まれた。情報通信技術の進展等により、日本国内に向けて不適切な気象等の予報業務を行う外国法人等が現れていることから、規制を強化する必要がある。

予報業務許可制度の適切な運営の観点から、許可の申請に当たって、国内代表者又は代理人の指定を義務付ける。

国内代表者等を通じて、許可申請への対応や法令違反等があった際の是正措置を円滑に実施可能とする。

国内代表者等の所在が不明である場合、簡易な手続きにより許可を取り消すことができる。気象業務法に違反して、許可を取得せずに予報業務を行う者等について、利用者がこうした不適切に行われる予報等を忌避できるよう、氏名等を公表できることとする。なお、国内事業者も対象に含まれる。

目標・効果としてKPIが設定されており、洪水の特別警報の認知度を施行後5年で80%とすることを目指す。また、高潮の共同予報・警報を実施する指定海岸の数を施行後5年で10海岸とする目標を掲げている。

建設業界にとって、洪水の特別警報の新設は、河川近傍の工事現場における避難判断の明確化につながる。特に河川工事や橋梁工事などの現場では、洪水リスクに応じた作業中止や資材・重機の退避などの防災対応が一層重要となる。

また、高潮の共同予報・警報の創設により、沿岸部の建設現場においても、より精度の高い防災情報に基づいた対応が可能になる。

港湾工事や海岸工事などの現場では、波の打上げを加味した高潮情報により、作業員の安全確保と資材保護の判断がより適切に行えるようになることが期待される。

河川管理者からの通報体制の整備により、河川工事を実施する建設会社は、氾濫の切迫情報をより早期に入手できるようになり、現場からの緊急避難などの対応時間を確保できる。

洪水の特別警報を新たに実施し、高潮の共同予報・警報の創設など、予報・警報を高度化・適正化する。建設現場における防災対応の判断に資するきめ細かな情報提供を強化する。

大雨警報への切替後に住民が孤立した事例を踏まえ洪水の特別警報を新設

近年の豪雨等の自然災害の頻発化・激甚化を背景として、地方公共団体や住民等の防災対応の判断に資する、より明確で、きめ細かな情報のニーズが高まっている。

令和元年東日本台風では、千曲川の氾濫において、大雨特別警報が大雨警報に切替えられた後、住民が避難先から自宅に戻り孤立・救助される事例が発生した。また、令和6年7月の大雨では石沢川で氾濫が発生するなど、洪水による被害が相次いでいる。

これらを踏まえ、気象業務法と水防法を一括改正し、監視カメラ等の観測網の整備拡大、洪水の予測手法の高度化、波の打上げ高の予測モデルの構築等の観測・予測技術や情報通信技術の進展を踏まえた予報・警報の高度化・適正化を図る。

洪水の特別警報で河川工事現場の避難判断を明確化

法律案の洪水に係る情報提供体制の強化では、気象庁は、洪水による重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水の危険性を住民へ迅速かつ確実に伝えるため、洪水の特別警報を新たに実施する。

国土交通大臣又は都道府県知事は、気象庁の求めに応じ、洪水の特別警報の判断に必要な情報として、指定河川の水位の変動・施設の損壊状況等を提供する。

洪水による氾濫が迫っていることを気象庁や水防関係者にプッシュ型で情報提供するため、河川管理者等は、氾濫による危険の切迫を認める場合に通報する制度を新設する。

波の打上げを加味した高潮の共同予報・警報で沿岸工事の安全性向上

高潮の共同予報・警報の創設では、予測技術の進展を踏まえ、国土交通大臣が指定した海岸において、国土交通大臣・気象庁長官・都道府県知事が共同して、波の打上げの要素を加味した高潮の予報・警報を新たに実施する。

指定対象となるのは、高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸である。平成30年の高潮では大阪湾で浸水が発生しており、こうした被害の軽減を図る。

外国法人等による予報業務の規制強化で情報の信頼性を確保

外国法人等による予報業務に関する規制の強化も盛り込まれた。情報通信技術の進展等により、日本国内に向けて不適切な気象等の予報業務を行う外国法人等が現れていることから、規制を強化する必要がある。

予報業務許可制度の適切な運営の観点から、許可の申請に当たって、国内代表者又は代理人の指定を義務付ける。

国内代表者等を通じて、許可申請への対応や法令違反等があった際の是正措置を円滑に実施可能とする。

国内代表者等の所在が不明である場合、簡易な手続きにより許可を取り消すことができる。気象業務法に違反して、許可を取得せずに予報業務を行う者等について、利用者がこうした不適切に行われる予報等を忌避できるよう、氏名等を公表できることとする。なお、国内事業者も対象に含まれる。

施行後5年で洪水特別警報の認知度80%を目標に設定

目標・効果としてKPIが設定されており、洪水の特別警報の認知度を施行後5年で80%とすることを目指す。また、高潮の共同予報・警報を実施する指定海岸の数を施行後5年で10海岸とする目標を掲げている。

建設業界にとって、洪水の特別警報の新設は、河川近傍の工事現場における避難判断の明確化につながる。特に河川工事や橋梁工事などの現場では、洪水リスクに応じた作業中止や資材・重機の退避などの防災対応が一層重要となる。

また、高潮の共同予報・警報の創設により、沿岸部の建設現場においても、より精度の高い防災情報に基づいた対応が可能になる。

港湾工事や海岸工事などの現場では、波の打上げを加味した高潮情報により、作業員の安全確保と資材保護の判断がより適切に行えるようになることが期待される。

河川管理者からの通報体制の整備により、河川工事を実施する建設会社は、氾濫の切迫情報をより早期に入手できるようになり、現場からの緊急避難などの対応時間を確保できる。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします