見えない境界線を、測る仕事

自分の土地の正確な面積を、即答できる人は少ない。

境界線は地面に引かれているわけではないし、古い地図と現実が食い違っていることも珍しくない。家を売ろうとして初めて「境界が曖昧だった」と気づくケースは多い。

そんなとき頼りになるのが、土地家屋調査士だ。

彼らは土地や建物の「形・広さ・位置」を測量し、登記簿という国の台帳に正確に記録する。表舞台には出ない仕事だが、不動産取引の土台を支える存在である。

本記事では、土地家屋調査士の仕事内容から司法書士・測量士との違い、依頼時の費用相場、年収、最新のICT測量技術まで、まとめて解説する。

土地家屋調査士とは?|「モノの事実」を記録する専門家

土地家屋調査士は、土地や建物の物理的な状態を調査し、法務局に登記申請を行う国家資格者だ。

扱うのは「表題部」と呼ばれる登記簿の項目で、地目(宅地・田・畑など)、面積、建物の構造、床面積といった情報を記録する。

彼らの業務は大きく3つの柱で成り立っている。

まず、隣接地との境界を明確にするための境界確定測量。次に、新築や増築、取り壊し、土地の分筆・合筆など、物理的な変化があった際の表題登記申請。

そして、現地測量データをもとにした地積測量図や建物図面の作成だ。これらの図面は法務局に提出され、公的な記録として永続的に保管される。

一見シンプルに思える業務だが、その裏には高度な測量技術と法律知識、そして何より関係者との調整能力が求められる。

土地という最も基本的な資産を、正確に記録し続けることが、彼らに課せられた使命である。

「土地家屋調査士」と「司法書士」との違いとは?|役割分担を理解する

不動産登記では、土地家屋調査士と司法書士が連携する。混同されがちだが、担当領域ははっきり分かれている。

《 土地家屋調査士 》

- 扱う登記:表題部(物理的情報)

- 主な業務:測量・境界確定・表題登記

- 専門領域:「どんなものか」

- 測量:行う

《 司法書士 》

- 扱う登記:権利部(所有権・抵当権)

- 主な業務:所有権移転・抵当権設定

- 専門領域:「誰のものか」

- 測量:行わない

わかりやすく言えば、土地家屋調査士は「モノの事実」を扱い、司法書士は「権利関係」を扱う専門家だ。

新築住宅を購入する場合を例に取ると、まず土地家屋調査士が建物表題登記を行って建物の物理的な情報を記録する。

その後、司法書士が所有権保存登記で所有者を記録し、住宅ローンを組むなら抵当権設定登記を行う。

この役割分担によって、日本の不動産登記制度は正確さと信頼性を保っている。

土地家屋調査士の登録者数は全国で約1万6,000人程度とされており、専門性が高く需要に対して供給が限られている職業でもある。

「土地家屋調査士」と「測量士」との違いは?|「登記」ができるかどうかが境界線

「測量」という言葉から、土地家屋調査士と測量士を混同する人は多い。しかし、両者の役割は明確に異なる。

《 土地家屋調査士 》

- 主な業務:境界確定測量・不動産登記

- 測量対象:個人の土地・建物

- 登記業務:できる

- 活躍の場:民間案件中心

《 測量士 》

- 主な業務:公共測量・土木測量

- 測量対象:道路・河川・公共施設

- 登記業務:できない

- 活躍の場:公共事業中心

測量士は、道路や河川、公共施設といった大規模インフラのための測量を担う専門家だ。国土地理院が定める基準点測量や、公共事業に関わる測量業務を行う。

一方、土地家屋調査士は個人の土地や建物を対象に測量を行い、その結果を登記簿に反映させる権限を持つ。

つまり、「自分の土地の境界を確定したい」「家を新築したので登記したい」といった民間の依頼には、土地家屋調査士が対応する。

公共測量と民間登記測量という、明確な棲み分けが存在するのだ。

登記手続きの流れ|段階を踏んで正確性を担保

登記手続きは、いくつかの段階を踏んで進行する。

まず法務局で既存の地図や登記情報を調査し、過去にどのような測量が行われたかを確認する。古い地積測量図があれば、それを参考にして現地との整合性をチェックする。

次に現地測量に入る。基準点を設定し、土地の境界や建物の位置を正確に測る。

このとき重要なのが、隣地所有者との境界確認だ。測量結果をもとに立ち会いを行い、双方が境界線の位置に合意する。この合意がなければ、後々トラブルの種になる。

測量が完了したら、そのデータをもとに地積測量図や建物図面を作成する。

これらの図面は法務局に提出する正式な書類となるため、ミリ単位の正確さが求められる。最後に登記申請を行い、法務局での審査を経て、登記簿に反映される。

この流れのどこか一つでも抜け落ちると、「面積が違う」「境界がずれている」といった問題が後から発覚する。だからこそ、土地家屋調査士は各段階を丁寧に進めていく。

現地測量の舞台裏|技術と交渉力が問われる現場

土地家屋調査士の中核業務が現地測量だ。

三脚に乗せたトータルステーション(TS)などを使い、土地の角度や距離をミリ単位で計測する。

最近では、ドローンで上空から撮影したり、地上型レーザースキャナーを活用するなど、3Dデータ化する手法も普及してきた。

測量で得られたデータは座標として記録される。この座標は国土地理院が管理する基準点を基にしているため、何年後でも同じ位置を再現できる。

これが測量における「正確さ」と「再現性」の担保だ。

たとえば、30年前に測量した境界杭が失われても、座標データさえあれば正確に復元できる仕組みになっている。

ただし、測量は機械操作だけでは完結しない。

境界確定には、隣地所有者の立ち会いと合意が必須となる。

昔の境界杭が失われていれば、古い地図や登記資料、さらには長年その土地に住む人の証言をもとに、どこに復元すべきかを慎重に判断しなければならない。

ときには、隣地所有者との間で境界の認識が食い違うこともある。

そんなとき、土地家屋調査士は客観的なデータを示しながら、双方が納得できる着地点を探る。技術者としての精度と、調整役としての交渉力。両方が求められる職業なのだ。

土地家屋調査士に依頼する費用・料金相場は?

土地家屋調査士に依頼する際、多くの人が気になるのが「費用はいくらかかるのか」という点だろう。

費用は業務内容や土地条件で変動するが、一般的な相場は以下の通りだ。

《 業務別料金表 》

- 境界確定測量:30〜50万円 [期間:1〜3ヶ月/備考:隣接者数で変動]

- 建物表題登記:7〜10万円 [期間:1〜2週間/備考:新築時必須]

- 土地分筆登記:40〜80万円[期間:2〜4ヶ月/備考:測量+登記込み]

- 土地地目変更:3〜5万円 [期間:1〜2週間/備考:農地→宅地など]

- 建物滅失登記:4〜5万円 [期間:1週間/備考:取り壊し時]

- 土地合筆登記:5〜10万円 [期間:2〜3週間/備考:隣接地を統合]

たとえば境界確定測量の場合、隣接する土地が2筆なのか5筆なのかで、立ち会いの回数も調整の手間も大きく変わる。

そのため費用も30万円から50万円以上まで幅がある。また、土地の形状が複雑だったり、山林のように測量が困難な場所だったりすれば、追加費用が発生することもある。

都市部と地方でも価格差がある。東京や大阪といった大都市圏では相場が高めで、地方では比較的安価な傾向だ。これは人件費や事務所経費の違いが反映されている。

費用を抑えるには、複数の土地家屋調査士から見積もりを取って相場を把握することが第一歩だ。

また、既存の測量図や過去の登記資料を用意しておけば、調査時間が短縮され、結果的にコスト削減につながる。

隣接者との事前調整も重要で、立ち会い日程がスムーズに決まれば、それだけ作業期間も短くなる。

土地家屋調査士の年収・給料|働き方で大きく変わる収入構造

土地家屋調査士の平均年収は400〜600万円程度とされている。ただし、働き方次第で収入幅は大きく変動する。

《 働き方別の年収目安 》

- 調査士事務所(新人):年収300〜400万円 (安定収入、経験蓄積)

- 調査士事務所(ベテラン):年収500〜700万円(専門性で上昇)

- 独立開業:年収500〜1,000万円超(実力次第)

- 大手測量会社:年収400〜600万円(福利厚生充実)

調査士事務所に勤務する場合、新人のうちは年収300〜400万円程度からスタートする。

測量技術や登記実務を学びながら、着実に経験を積む期間だ。ベテランになれば500〜700万円まで上昇し、特に境界トラブル解決や複雑案件に強い調査士は高く評価される。

一方、独立開業すると収入構造が大きく変わる。案件獲得力次第で年収500万円から1,000万円超まで幅があり、実力がそのまま収入に反映される世界だ。

顧客との信頼関係を築き、リピーターや紹介を増やせれば、安定した高収入を得られる。実際、評判の良い調査士の中には年収1,500万円を超える人もいる。

地域性も収入に影響する。都市部では案件数が多く報酬水準も高めだが、競合も多い。地方では案件単価は低めだが、地域に根ざした信頼関係を築きやすいという利点がある。

さらに最近では、ICTを積極的に導入して業務効率を上げることで、より多くの案件をこなせる調査士が増えている。

スマホ測量やドローン測量を使いこなせば、従来の半分の時間で測量を完了できるケースもあり、時間単価を上げられる。

金銭面以外のメリットも大きい。国家資格のため安定した需要があり、定年という概念もない。70代、80代でも現役で活躍する調査士は珍しくなく、生涯現役を貫ける職業だ。

独立開業のハードルも比較的低く、自宅を事務所にして始める人も多い。そして何より、地域社会の不動産取引を支えているという貢献実感が得られる仕事でもある。

ICT測量の最前線|土地家屋調査士もスマホで3D測量する時代!

従来、測量は重量級の機器を複数人で運用する作業だった。

トータルステーション(TS)やレベルといった専用機材は高価で、持ち運びも大変。現場に2〜3人で出向き、半日〜1日がかりで測量するのが当たり前だった。

それが今、スマートフォン1台で完結する時代に突入している。

代表的なツールがスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」だ。

このアプリは、iPhoneに搭載されたLiDARセンサーと高精度GNSS位置情報を組み合わせ、スマホだけで3次元測量を実現する。

使い方は驚くほどシンプルで、スマホを持って現場を歩きながらスキャンするだけ。

その場で立体的な点群データが生成され、3Dモデルとして即座に確認できる。

技術的な裏付けもしっかりしている。

国土交通省が定める基準の精度(±50mm以内)を満たし、NETIS(新技術情報提供システム)では最高評価の「VE」を取得している。

建設業界や土地家屋調査士業界での導入が進み、特に小規模案件では測量時間を大幅に短縮できると高く評価されている。

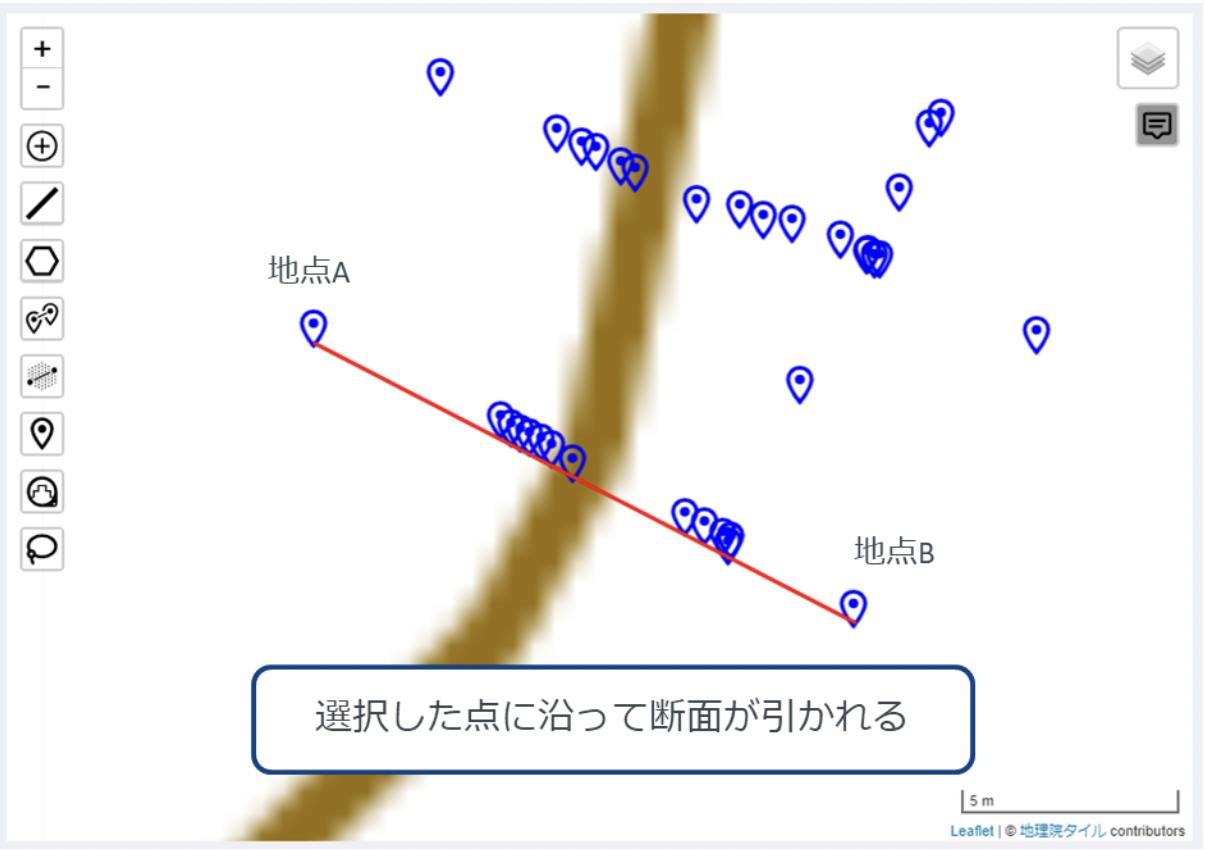

さらに無料のオプション機能「OPTiM Geo Design」と連携させれば、取得した点群データから平面図や断面図を自動生成できる。

従来なら事務所に戻ってから数時間かけて作図していた作業が、現場で数十分に短縮される。

最近では、より高精度な「Geo Scan Supreme」も登場し、舗装工事や造成工事といったミリ単位の管理が求められる現場にも対応できるようになった。

このようなスマホ測量の登場は、土地家屋調査士の働き方までも大きく変えつつある。

以前は2〜3人で半日かかっていた測量が、一人+スマホで数十分に短縮されることもある。人件費や移動コストが削減でき、より多くの案件を受けられるようになった。

もちろん、複雑な地形や広範囲の測量では、従来のトータルステーションやGNSS測量機が今でも欠かせない。

スマホ測量はあくまで選択肢の一つであり、案件に応じて最適な手法を選ぶ必要がある。今後は、スマホ測量と従来機器を組み合わせる「ハイブリッド測量」が主流になっていくだろう。

土地家屋調査士にとって、ICTをどう活かすかが新たな専門性の鍵となっている。

土地家屋調査士に依頼すべきタイミング|先手を打つことでトラブル回避

土地家屋調査士に依頼すべきタイミングは、大きく分けて2つある。一つは法律で義務付けられている場合、もう一つは将来のトラブルを防ぐための予防的措置だ。

建物を新築したときは、建物表題登記が義務付けられている。これは建物の物理的な情報を登記簿に記録する手続きで、完成から1ヶ月以内に行わなければならない。

逆に建物を取り壊したときは、建物滅失登記が必要になる。こちらも取り壊しから1ヶ月以内が期限だ。

土地を分割したい、あるいは複数の土地を1つにまとめたいときも、土地家屋調査士の出番だ。

土地分筆登記や土地合筆登記を行うことで、登記簿上の土地の形を変更できる。また、農地を宅地に変更するといった地目変更も、調査士に依頼する業務の一つだ。

予防的措置として重要なのが、相続や売買の前に境界を明確にしておくことだ。「うちの土地とお隣の土地の境界は、この辺だったはず」という曖昧な状態のまま相続や売買を進めると、後から境界トラブルに発展することがある。

事前に境界確定測量を行い、隣地所有者と合意を得ておけば、そうした心配はなくなる。

境界トラブルが実際に発生してしまった場合も、土地家屋調査士がサポートできる。筆界特定制度という公的な手続きを利用して、法務局に境界の判断を求めることも可能だ。

「今のうちに測っておく」という先手が、将来のトラブルと余計な費用を防ぐ。

まとめ|見えない境界を守る、縁の下の力持ち

土地家屋調査士は、「モノの事実」を記録する専門家だ。司法書士が「誰のものか」を扱うのに対し、土地家屋調査士は「どんなものか」を扱う。

測量士とも異なり、登記業務まで担う点が特徴である。

費用は境界確定測量で30〜50万円、建物表題登記で7〜10万円が目安。年収は平均400〜600万円だが、独立すれば1,000万円超も可能だ。最近ではスマホ測量といったICT技術の導入により、業務効率も大きく向上している。

地味に見える仕事だが、家を建てる、土地を売る、相続するなど、不動産取引の土台を支えてる重要な仕事といえるだろう。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします