経済産業省、国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、防衛省が主催する『第6回 インフラメンテナンス大賞』の受賞者が決定した。

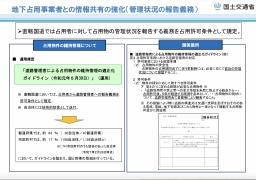

インフラメンテナンス大賞は、国内における社会資本のメンテナンスに関わる優れた取組みや技術開発を表彰し、好事例として広く紹介することで、インフラメンテナンス産業の活性化を狙うコンテストだ。

第6回目となる今回は、2022年3月22日から6月17日まで募集がかけられ、195件(うち電気・ガス設備に係るもの22件)の応募があった。

有識者による選考委員会(委員長:三木 千壽 東京都市大学学長)の審査を経て、各大臣賞の受賞者が決定した。

全受賞案件は以下で紹介していく。なお表彰式は2023年年1月13日に開催予定だ。

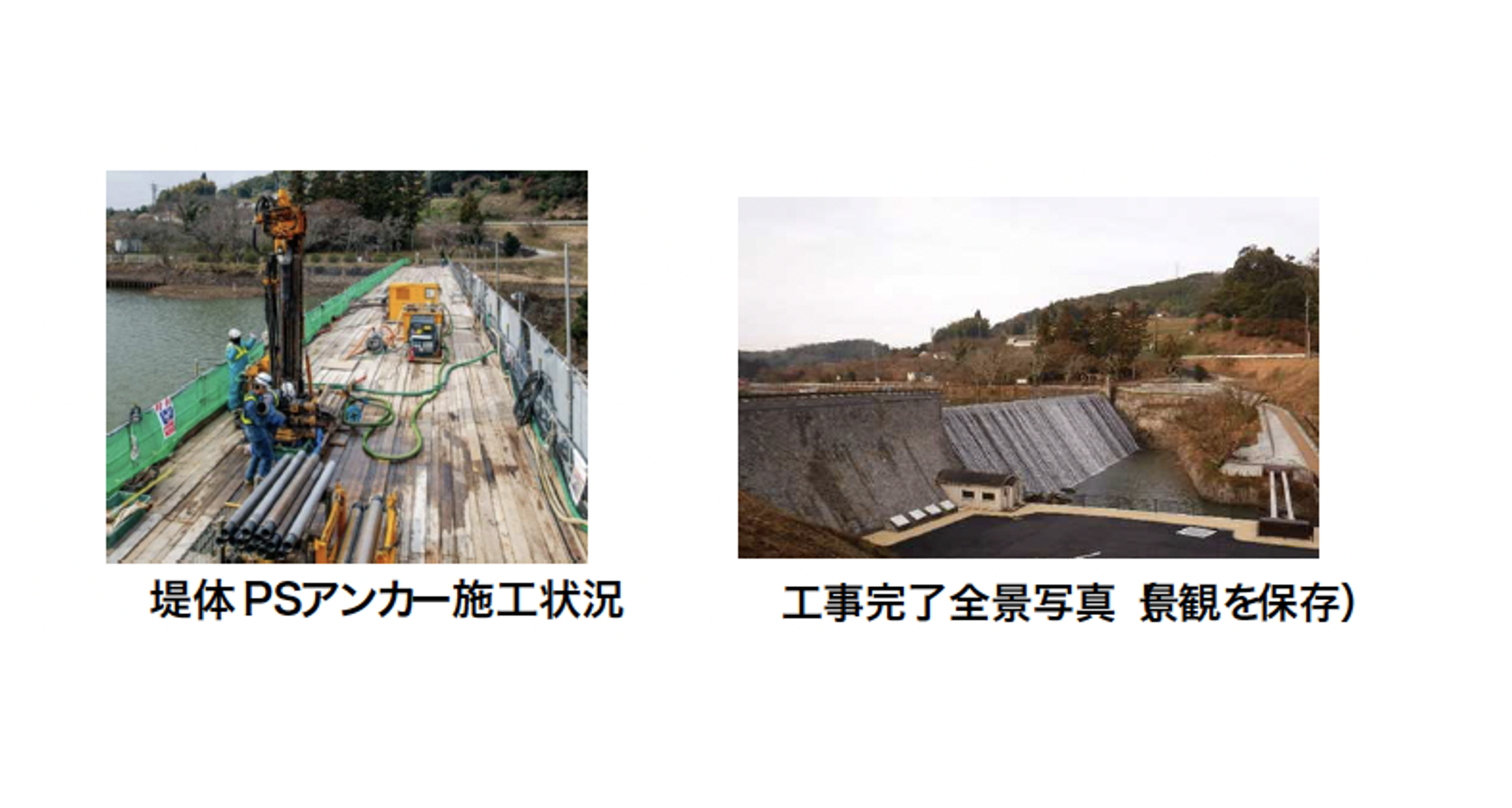

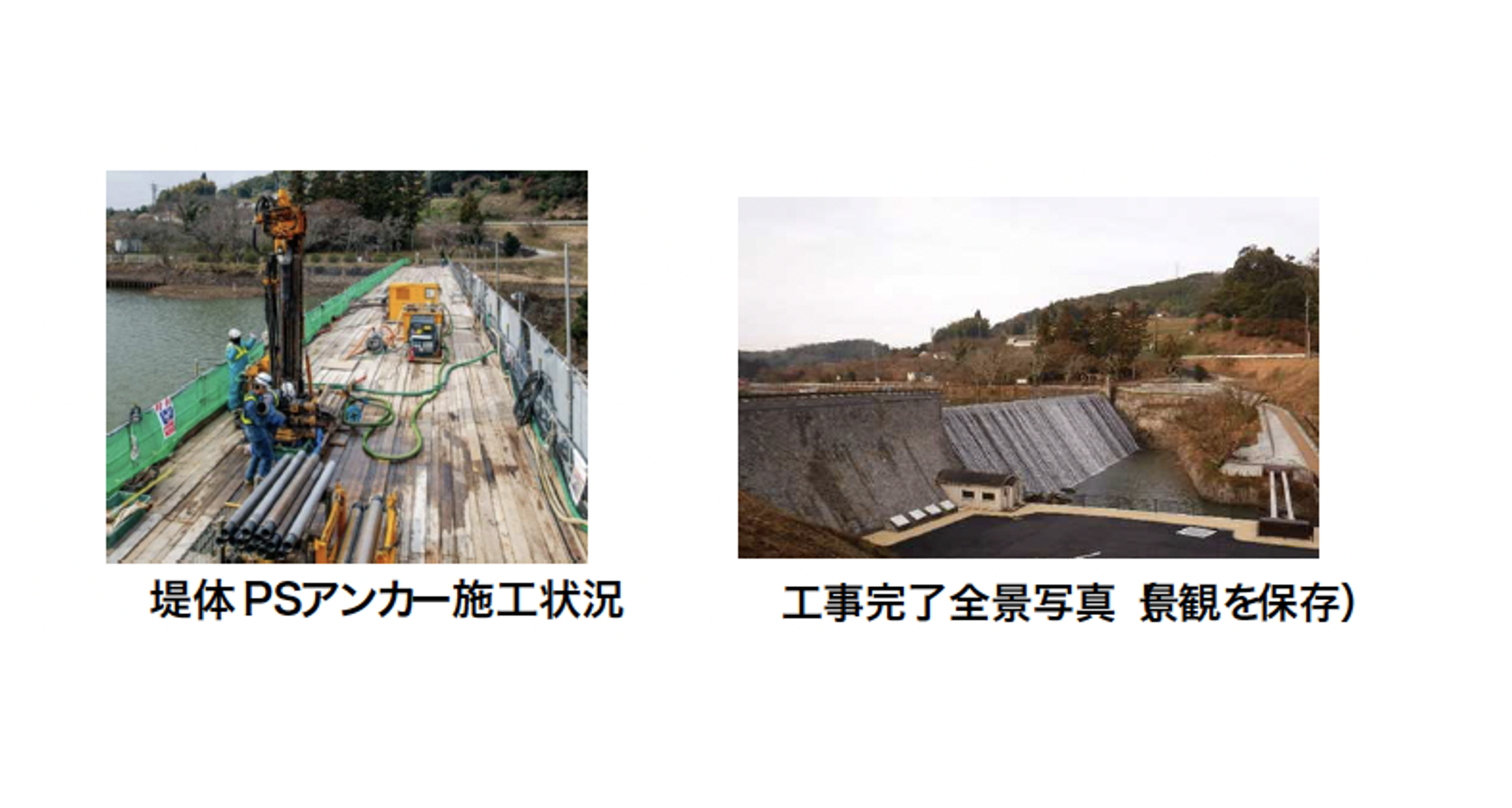

文化財に指定されたダムの堤体PSアンカー工法による耐震補強工事

建設後約100年が経過した今も松江市の水道用水の1/4の原水を供給し続けている千本ダムは、ダム健全度調査で耐震性の懸念が判明したため、堤体の耐震補強を実施することとなった。

千本ダムは、表面が石積み式の風情ある佇まいの歴史的価値が高い構造物であり、国指定の登録有形文化財に指定されている。そのため国内初の堤体PSアンカー工法を採用し、水道水を供給し続けるとともに景観も変化させることなく、工期ならびに工費を従来工法より大幅に削減したうえで、今後さらに100年間利用できるよう補強工事を実施した。

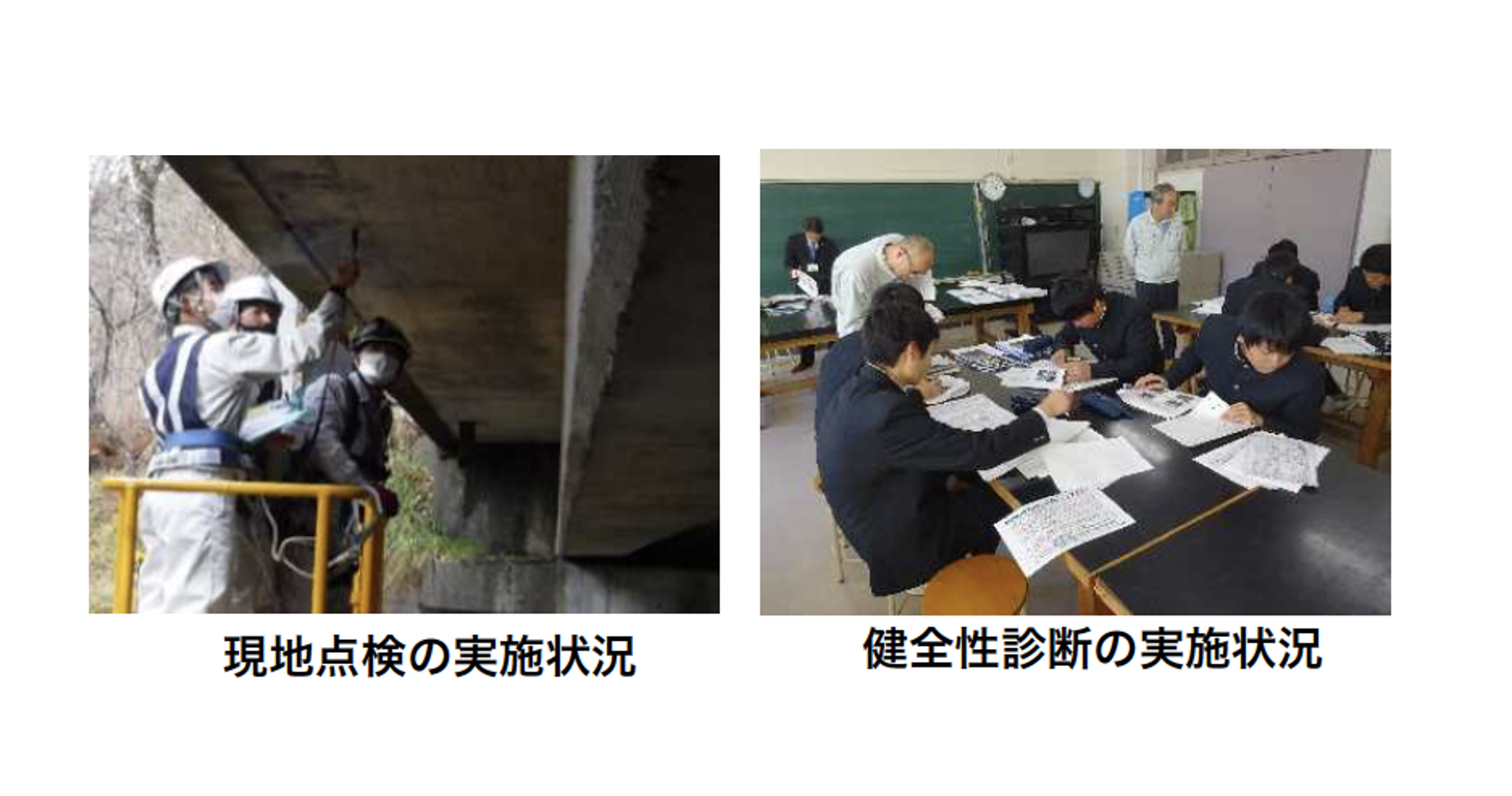

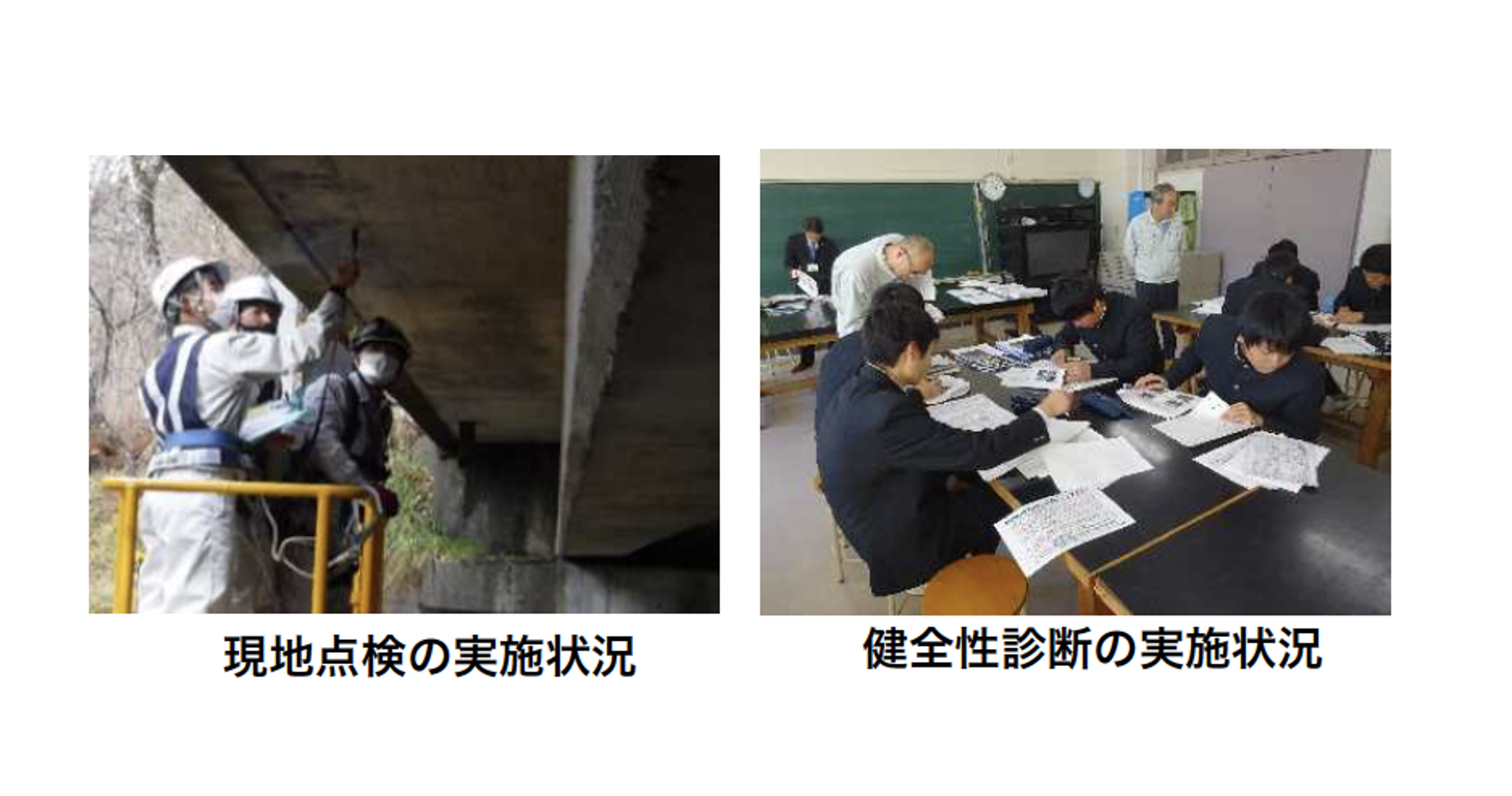

高校生との協働による道路インフラメンテナンスの取組

岩手県が道路法に基づき実施する橋梁の定期点検及び健全性の診断について、県と県内の土木系学科の高校生が協働で取り組むことにより、高校生の道路インフラメンテナンスの必要性や重要性の理解を深めてもらう。

また自らが実施した点検が県民の安全な暮らしを支えるという土木の魅力を感じてもらい、将来のインフラメンテナンスの担い手の確保・育成を推進するものである。

また自らが実施した点検が県民の安全な暮らしを支えるという土木の魅力を感じてもらい、将来のインフラメンテナンスの担い手の確保・育成を推進するものである。

併せて、本取組に関する広報や報道等を通じて県民にインフラメンテナンスの必要性や重要性等を広く情報発信するものである。

圧入施工が可能な超高耐久性モルタルによる補修技術(スリムフローグラウト工法)の開発

高度経済成長期に建設された桟橋構造物の多くが塩害により劣化しており、早期の改修が喫緊の課題となっている。

桟橋は重要な物流拠点であるため、修繕頻度の低減および供用しながらの改修が求められている。

そこで、厳しい塩害環境下においても100年の耐久性を確保し、同種の従来工法よりライフサイクルコストを大幅に低減できる超高耐久性の材料を開発。

そこで、厳しい塩害環境下においても100年の耐久性を確保し、同種の従来工法よりライフサイクルコストを大幅に低減できる超高耐久性の材料を開発。

また、床版下面より本材料を圧入充填することで、桟橋上を供用しながら補修できる改修工法を開発した。

100年間性能を確保する羽田空港D滑走路の維持管理サイクル

さまざまな新技術を用いて我が国で初めて建設した埋立・桟橋複合構造の羽田空港D滑走路を、設計供用期間100年に亘ってその性能を確保するため、維持管理を行うものである。

まず、構造物の長寿命化を前提とした合理的な設計を行うとともに、設計や施工上の思想を反映し、かつ予防保全の考え方を核とした100年間の維持管理計画を作成した。

それにもとづき、数多くの対象項目を点検・調査し、そこで得られた膨大なデータを定期的に評価・検証し、その結果から効率的かつ継続的に計画の見直しを行う維持管理サイクルを確立した。

耐硫酸コンクリートを用いた下水道施設のメンテナンスフリー技術の開発

硫酸腐食が生じる下水道施設のコンクリートにおいて、維持管理に係る労力とコストを削減することを目的として、耐硫酸性を飛躍的に高め、施設の長期メンテナンスフリーを実現する耐硫酸コンクリートを開発した。

また、耐久性予測と設計法、施工技術を確立し、材料・設計・施工に関する一連の技術を整備した。建設技術審査証明の取得や自治体による技術評価を受け、社会実装を進めている。

出改札機器CBMの実現に向けた故障予測AIの開発

出改札機器にかかるメンテナンスコストの削減を実現するため、サーバに蓄積された機器の稼働データから、機械学習により将来の故障予測および故障原因となる要素の分析を

行い、効率的な点検計画を自動で作成するAIエンジン(AITEMS)を作成し、導入を行った。

AI-TEMSの導入に伴い、既存の周期点検方式から故障が起きうる機器を優先して点検するCBM手法への切り替えを実現した。

包括的民間委託を活用した橋梁維持管理の仕組みづくり

橋梁の維持管理では、厳しい与条件下で如何に予防保全的な措置を進捗させる持続可能な仕組みを構築できるかが課題である。

多摩市では、令和元年度より5年間の長期契約にて、道路交通課が管理する道路橋計176橋を対象とした定期点検、長寿命化修繕計画の改訂、補修設計を一括して1事業者が実施する包括的民間委託を導入した。

受発注者間のコミュニケーションが円滑となり、両者の信頼関係のもと、新技術の活用等、種々の改善提案・議論や試行検証の実践といったこまめなPDCAが加速化しているとともに、官民連携意識の醸成が促されている。

軽量ボーリングマシンを使用した高品質盛土診断技術・QSボーリング工法

高品質なコア採取が可能なハンドフィード式ロータリーボーリングマシンによる新しいボーリング工法である。

地山にスパイラルアンカーをねじ込むことで機械を固定するため、足場が不要で、通常の機械ボーリングより素早く掘削に着手できる。また機械本体が軽量であるため、モノレール等の運搬施設が不要である。

さらに、人肩運搬で搬入できるため、アクセス困難な狭隘な自然斜面や盛土のり面でも調査が可能である。コア採取は送水掘削を基本とし、同様に軽量で可搬性が良い打撃式ボーリングマシンと比べ、高品質な試料採取が可能である。

ナローマルチビーム・レーザスキャナ・UAVを用いた港湾施設の効率的な三次元計測

港内の静穏を維持するために設置されている沖合の外郭施設においては、台風・季節風による高波浪により、構造本体の滑動・沈下、消波工の沈下・散乱等の変状が発生する。

本手法は、港湾施設の現況確認(天端高、変状等)を行う上で安全な手法(陸上部:UAVとレーザスキャナの併用、水中部:ナローマルチビーム)で三次元データを取得することを目的に取り組んだ手法であり、維持管理メンテナンスの効率化、定量化、可視化を実現するとともに、港湾施設の適切な維持管理修繕・長寿命化に寄与する。

CIMを取り入れた岸壁補修工事における施工管理の効率化の取組み

構築から50年以上が経過した供用中の岸壁の補修工事で、施工箇所・範囲の三次元モデルを作成。

CIMとして施工中の各種属性情報を付与しながら活用することで、ユーザーの荷役作業を止めることなく、桟橋下の狭隘な吊足場上での補修作業を安全かつ効率よく行うとともに、今後の維持管理時の活用データとして利用しやすいよう、施工データのプラットフォーム化を図った。

ウシワカ・プロジェクト

橋梁保全に携わる会社等で、若手社員を中心に橋梁保全工事の魅力・重要性を様々な形で世の中に発信し、業界のイメージ向上や就業者確保などにつなげることで建設業界の持続的発展に寄与する事を目的としている。

その一環として、参加企業がスポンサーになって、橋梁保全に取り組んでいる人たちの熱い思いを伝える番組を作成し放映し、放送後はオフィシャルサイトを通じて前項展開を行った。

~産学官連携DXで道路点検をサポート~ ドラレコ・ロードマネージャー

三井住友海上火災保険が全国で提供する通信機能付きドライブレコーダーの画像データと、東京大学発のスタートアップ企業であるアーバンエックステクノロジーズ社が保有するAI技術を活用。

舗装道路の損傷個所を自動的に検出することで自治体の道路巡視・維持管理業務を支援するサービスである。

従来の巡視走行を行うことなく広範囲の路面状態を把握できるため、目視による巡視業務の自動化や管理業務(現場の写真撮影・報告資料作成等)の負荷削減といった効率化に加え、危険な損傷の早期発見による道路品質の向上が可能となる。

DX-ダム本体建設における、CIMの設計・施工・維持管理への一貫利用

ダムは重要構造物であり、完成後数十年にわたる運用時の維持管理が重要である。このような観点から、川上ダムでは発注段階から維持管理まで有効なCIMの構築が命題となっていた。

このため、川上ダム本体建設事業では、施工中にCIMを構築し、設計・施工・維持管理の各段階で一貫利用して、インフラ建設とその後のメンテナンスの効率化を考慮したDXを達成。

この結果、維持管理まで一貫した設計のフロントローディングによりライフサイクルコストの低減を実現した。

下水道の雨天時浸入水検出技術「ラインスクリーニング」の開発

雨天時浸入水は分流汚水管きょの急激な下水量の増大を招き、マンホール等からの溢水や下水道施設の処理機能の低下などの様々な問題を引き起こすため、効率的に調査を実施し対策することが重要である。

このため、光ファイバー温度分布計測システムを用いて、雨天時における管内の下水温度変化を捉え、雨天時浸入水発生箇所を効率的に検出し詳細調査が必要な範囲を絞り込む調査技術を開発した。

鉄道建築物被災度判定アプリの開発と判定訓練手法の確立

東日本旅客鉄道では、震災等により鉄道建築物が被災した際には、建築関係社員が列車運行可否や建物継続使用可否を判断する「被災度判定」を現地で行っている。

しかしマニュアルの通読や判定表の準備など、被災時に正確に行えるか自信のない社員も多かった。

そこで今回「被災度判定アプリ」の開発を行い、タブレット上でタップしながら誰でも迅速に被災度判定を行う事ができるようにした。

加えて被災度判定をロールプレイング形式で行える体験型の訓練用動画を作成し被災度判定に関する習熟度を向上させる手法を確立した。

モニタリング技術を用いた架線設備検査手法の開発と本格導入

鉄道電力設備のうち、特に振動やパンタグラフとの摺動にさらされる架線設備(架線および付属金具類)は、年に1回、終電後の夜間に検査員が至近距離から目視で行う「至

近距離検査」によって健全性を確認している。

これは東日本旅客鉄道の社員が実施する検査業務量の半分以上を占める。そこで、目視による検査をラインセンサカメラの撮影画像の確認に置換え、併せて従来から行っていた架線の自動検測と組み合わせた「架線設備モニタリング」という遠隔で行う、新検査手法を開発、2021年10月から当社路線のうち検査対象の約7割の区間に本格導入した。

都市公園における遊具等の点検データベースシステムの開発と運用

遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」完全対応の定期点検報告書の品質(精度)の向上と均一化を図るとともに、点検結果をデータベース化することにより、修繕計画の基礎データとして有効活用することを容易にしたシステムを開発。

これにより都市公園における遊具・健康器具などの予防保全型管理に大きく寄与。

(経済産業大臣賞2件、特別賞 該当なし、優秀賞1件)

担い手不足の社会に対応した都市ガス供給用ガバナのメンテナンス効率化

大阪ガスネットワークでは都市ガスを減圧し市中に供給するガバナを1600基保有している。

このガバナのメンテナンス作業のためには一時的に仮供給する代替のガバナが必要であり、通常供給用ガバナと一時供給用ガバナの2系統を現場に常設しなければならずメンテナンス負担を大きくしていた。

また、メンテナンスには大きな力が必要となるため、実施できる作業者が限られることも課題であった。そこで今回、一時供給用ガバナをカートリッジ着脱式として非常設化するとともに、メンテナンス作業に大きな力が不要となるガバナユニットを開発・導入した。

送電用鋼管鉄塔の部材腐食に伴う現場VaRTM工法によるCFRP補修技術の開発

送電用鉄塔の鋼管部材においては、内部腐食が原因の穴あきが多く発見されており、従来の部材取替に比べて短期間かつ安価な補修工法である現場VaRTM(VacuumAssistedResin Transfer Molding)工法による炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を送電用鉄塔へ適用するものである。

腐食減肉により取り替えが必要な鋼管部材に対して、現場VaRTM工法によるCFRP補強を適用することで、取り替え工事に伴う特殊治具や特殊工法が必要なくなり、強度検討期

間の短縮および、工事費用の削減が可能となる。

接地極無開放方式を採用した接地端子盤

商用系及び非常系の2回線受電の受変電設備において、メンテナンス(停電)時に接地抵抗値の測定を無開放状態で行える設備を開発・導入した。

従来方式にて問題となっていた点検時の安全面と作業性について大幅に向上が図れ、メン

テナンス効率の改善に寄与した。

また接地抵抗値の上昇に伴う規定値外への対応策として、商用・非常用の切替機能を有した設備の為、接地極を合成することで修繕工事を実施するまでの期間も規定値内の接地抵抗値を維持し、受変電設備の安全面の信頼性が担保された。

防衛省案件

(防衛大臣賞1件、特別賞 該当なし、優秀賞1件)

防衛大臣賞 / 日本工営株式会社

一般道と異なり、部隊が訓練を行う演習地内道路の法面は主に土羽仕上げで整備されており、時間経過に伴い侵食が進み崩れて再整備が必要となる。

したがって、限られた時間内で部隊自らがメンテナンス作業を実施している。従来は、

植生シート等を隊員が法面に1枚1枚貼り付けるなど、時間と労力がかかり十分な面積をメンテできなかった。

そこで様々に応用でき、従来手法との併用も可能で、汎用エンジンポンプ等でも施工可能なBSC工法を活用することで、従来よりも広い面積を簡易かつ短時間で保全管理するこ

とをすすめている。

ドッグ排水設備、通水路の目視調査における水中ドローンの活用

ドッグ排水設備等の通水路での目視点検は通常ドライの状態下で行われるが、暗所であり一部流入する海水や付着する海生生物の影響で転倒、滑り落ち等の危険度が高い。

代替策として挙げられる潜水目視調査では品質、コスト、調査工程の長期化が懸念された。

そこで、視認性、機動力に優れる水中ドローンを活用することに着目し、技術員自身で変状を確認できる水中ドローンでの目視調査を提案し、作業上の危険性を排除し、かつ高い

品質での変状記録データを取得した。

Excelを活用した直営での水道施設台帳システムの運用方法

八尾市水道局では、令和2年度よりExcelをVBAでプログラミングし、マクロで当局の全水道施設の全ての既設機器の点検記録、写真データ、故障履歴、型式、更新履歴等の情報を

データベース化した水道施設台帳システムを直営で作成し、管理・記録・更新している。

これにより、情報検索等が容易となり、修繕・更新および維持管理の業務発注時の事務負担が軽減され業務効率性が向上した。

さらに、ナレッジマネジメントの観点から形式知とすることで、技術継承・人材育成に資するものである。

ICT技術とBIM/CIMモデルを融合した維持管理手法の構築に向けた取組み

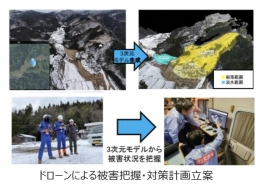

近年、ドローンや点検ロボットの活用により、現場での調査は飛躍的に効率的で安全性が向上した。

しかし、その際に得られた膨大な調査データの整理方法や有効的な活用方法が課題となっている。そこで、維持管理手法として、一元管理を可能とする「点検調書を属性情報として外部付与したBIM/CIMモデル」と、迅速に必要データにたどり着く「汎用性の高い検索システム」を兼ね備えたプラットフォームの構築に試行的に取組んだ。

文部科学省案件

(文部科学大臣賞 該当なし、特別賞1件、優秀賞1件)

市有施設包括管理業務委託

従来、施設ごと、業務ごとに委託していた保守点検や清掃、修繕等を一括して委託することにより、市有施設の安全性の向上と維持管理業務の効率化、施設の長寿命化を図る

取組み。

全ての日常修繕を含む施設包括管理業務委託として、全国初の取組みであり、人件費を中心にコスト削減するとともに、的確な判断でスピーディーかつ安価で柔軟な修繕対応が行

えている。

学校施設における法12条点検の取り組みと修繕工事のインソーシング

大田原市は、市内小中学校27校116棟の施設について、建築基準法第12条に基づく法定点検をすべてインソーシング(内製化)で実施している。

点検に併せて、調査での指摘事項での清掃作業や不具合箇所の修繕等が行える作業は、

職員自らのDIYで対応している。これらの取組みにより、修繕がスピーディーに対応でき、併せて、外注費の抑制が図れている。

また、点検や修繕作業を行うことで職員の技術的ノウハウが蓄積され、学校改修工事等での設計や工事での指導に反映することができた。

地方公共団体を支援する漁港漁場施設の維持管理ガイドラインの作成・普及

漁港漁場施設の効率的・効果的なストックマネジメントを推進するためには、施設管理者(地方公共団体)が適切な維持管理手法の理解を深め、ノウハウを習得する必要がある。

このため、漁港漁場施設の維持管理手法に知見を有する民間企業(漁港漁場新技術研究会会員)が結集し、各々の得意分野を活かして、鋼構造物、フィッシャリーナ施設(プレ

ジャーボート等の係留施設)、漁港用ゴム防舷材、浮体式係留・外郭施設に係る維持管理ガイドラインをそれぞれ作成するとともに、施設管理者への普及を図った。

パネル被覆工法「ストパネ工法」による腐食鋼矢板水路の補修・迅速再生技術の開発

農業用排水路に普及する鋼矢板水路で深刻化する腐食劣化に対し、鋼矢板護岸をコンクリート材で被覆して防食する長寿命化工法である。

被覆材料に埋設型枠を兼ねたプレキャストパネルと普通コンクリートを使用することで、従来は対策が困難であった水路内の湿潤環境下であっても高耐久な被覆防食を可能にした。

また、小型で軽量なプレキャストパネルによる被覆は施工機械が不要であり、農村の都市化や混住化に伴う狭隘地や橋梁下の鋼矢板水路においても、施工条件を問わず容易に防食対策を施すことができる。

いなみ野ため池ミュージアムの取組み

兵庫県南部に位置する東播磨地域に広がる「ため池群と水路網」は、日本有数の水利ネットワークとなっているが、近年、農業者の高齢化や後継者不足などにより、ため池の適正な維持管理が困難となりつつある。

そこで、ため池などの歴史的な水利遺構や水辺の生き物・風景などの有形の資源はもちろん、地域の文化や住民の生活など無形の資源も含め「地域全体が博物館」として、次代

に引き継いでいく運動を展開している。

これらにより、地域住民のため池に対する関心を高め、ため池の適正管理や防災意識の向上を促している。

新潟県における振動測定による農業用ポンプの状態監視の取組み

本取組は農業用ポンプの主な管理主体である土地改良区にとって、時間計画保全として行うオーバーホール(分解点検整備)が費用負担も大きく、オーバーメンテナンスとなってい

るとの声に対し、土地改良区が管理する農業用ポンプを対象にH29からR3までの5年間にわたり振動測定を行い、取得した2,048の測定データをISO判定基準により状態評価を行っ

た。

農業用ポンプにおいても振動測定によるISO判定基準による状態評価が可能であること、また、振動測定による継続的な状態監視保全が農業用ポンプの予防保全に有用であるこ

とを確認した。

地元管理者による施設監視情報の蓄積と図表選択式による施設点検システムの開発

岐阜県では、基幹的農業用水路を対象に、機能保全計画における劣化予測との整合確認のため、平成29年度から毎年管理者による施設点検を実施し、結果を一元的にデータベースシステムに蓄積している。

しかしながら、管理者の高齢化による人手不足や紙媒体での施設点検実施等による負担が懸案事項であった。

そこで、タブレット端末等を活用し、写真やサンプル図表を選択することで結果をデータベースシステムに直接入力できる機能を開発した。これにより、点検の省力化による管理者負担の軽減、点検レベルの均質化が期待される。

5次元治水対策による持続的で柔軟な地域強靭化

5次元の治水対策」の概念を導入し、3次元(空間・農地資源)+1次元(時間軸、経年変化)+1次元(心理的安全性、生活の質、社会)を考慮した対策を行っている。

過去の価値を重んじつつ、現在から未来にわたって安全な住まいで暮らし、働き、活動に参加しながら、生き甲斐や地域の愛着が感じられる生活「持続的な質の高い生活(QOL)」を送ることが出来る地域として、柔軟な強靭化対策に取組んでいる。

新技術の導入と地域ぐるみの活動で農業水利施設の管理を効率化

約3,000haもの広大な水田地帯の農業水利施設を管理する「磐田用水東部土地改良区」は、総延長40km以上にも及ぶ幹線水路と12か所の揚水ポンプ場の維持管理や緻密な調整を要する水田の水管理を僅か3名の現場担当職員で行っている。

少人数で、膨大なインフラを効率よく管理するためには、新たな技術や仕組みを積極的に活用し、地域住民も巻き込んだ地域ぐるみの管理体制を構築する必要があることから

①景観保全制度創設 ②アーチ型ネットフェンス ③ICT水管理システムの3つの工夫により、適切なインフラメンテナンスを実現している。

ICTを活用したため池定期点検への挑戦

農業用ため池の管理の一環として、ため池管理者が年2回の定期点検を行うこととしているが、個人や集落で管理しているため池では、点検項目や点検方法等を熟知していない場合が多い。

そこで山形県ではため池サポートセンターによる指導・助言を実施しているが、センターの職員3名ではすべてのため池をカバーするには限界がある。そこで、ICTの活用により、少人数での効率的な指導ときめ細かな支援の両面を目指した取組みを実施した。

県職員OBによる施設点検への協力と技術継承

長崎県には228漁港と全国有数の漁港があり、水産物の安定供給や地域の基幹産業である漁業を支える重要なインフラとなっているが、施設の点検に膨大な時間を要しており、さ

らに点検者である職員、特に若手職員の劣化状況判断能力が不足しているという課題がある。

そこで港湾漁港技術系の県職員OBがボランティアとして一般定期点検への技術的人員的支援を行うことで、若手技術職員への技術継承及び、点検にかかる外部委託費用の削減、点検作業の効率化を図っている。

ドライ始動(低トルク始動)対応横軸ポンプの技術開発

農業用の揚排水に用いられる電動機駆動の吸い上げ式大型横軸ポンプ(口径350~2000mm)を非満水状態で始動(ドライ始動(低トルク始動))し、電動機の始動電流を抑制させることにより、電力系統の制約条件を満足させ、かつインペラ空転中に満水から安定した排水運転まで移行可能とした技術である。

本技術により、電気設備による高価な始動電流抑制対策が不要になるとともに、シンプルで安価なドライ始動装置を取り付けるだけで対応ができるため、既存ポンプ設備の整備費用を大幅に削減することができる。

危険予測の可能なIoTセンサと間伐材を用いた雪崩・落石の計測柵開発

山間部の急斜面では雪崩や土砂崩れ・落石により、道路を塞がれ、地域が孤立したり死傷者を出す危険性がある。

地域住民の早期避難のためにも、雪崩や落石の早期発生予測は非常に重要である。しかし、現存の計測センサを広範囲に多数設置することは経済面で困難である。

そこで、早期に雪崩や落石の発生を自律的に通報する簡易計測センサを開発した。本システムの計測柵は間伐材を利用していることから安価であり、小規模の雪崩や落石の防御柵としての働きも兼ね備えている。

インフラメンテナンス大賞は、国内における社会資本のメンテナンスに関わる優れた取組みや技術開発を表彰し、好事例として広く紹介することで、インフラメンテナンス産業の活性化を狙うコンテストだ。

第6回目となる今回は、2022年3月22日から6月17日まで募集がかけられ、195件(うち電気・ガス設備に係るもの22件)の応募があった。

有識者による選考委員会(委員長:三木 千壽 東京都市大学学長)の審査を経て、各大臣賞の受賞者が決定した。

全受賞案件は以下で紹介していく。なお表彰式は2023年年1月13日に開催予定だ。

国土交通省案件

(国土交通大臣賞3件、特別賞3件、優秀賞11件)国土交通大臣賞 / 松江市上下水道局

文化財に指定されたダムの堤体PSアンカー工法による耐震補強工事

建設後約100年が経過した今も松江市の水道用水の1/4の原水を供給し続けている千本ダムは、ダム健全度調査で耐震性の懸念が判明したため、堤体の耐震補強を実施することとなった。

千本ダムは、表面が石積み式の風情ある佇まいの歴史的価値が高い構造物であり、国指定の登録有形文化財に指定されている。そのため国内初の堤体PSアンカー工法を採用し、水道水を供給し続けるとともに景観も変化させることなく、工期ならびに工費を従来工法より大幅に削減したうえで、今後さらに100年間利用できるよう補強工事を実施した。

国土交通大臣賞 / 岩手県県土整備部道路環境課

高校生との協働による道路インフラメンテナンスの取組

岩手県が道路法に基づき実施する橋梁の定期点検及び健全性の診断について、県と県内の土木系学科の高校生が協働で取り組むことにより、高校生の道路インフラメンテナンスの必要性や重要性の理解を深めてもらう。

また自らが実施した点検が県民の安全な暮らしを支えるという土木の魅力を感じてもらい、将来のインフラメンテナンスの担い手の確保・育成を推進するものである。

また自らが実施した点検が県民の安全な暮らしを支えるという土木の魅力を感じてもらい、将来のインフラメンテナンスの担い手の確保・育成を推進するものである。併せて、本取組に関する広報や報道等を通じて県民にインフラメンテナンスの必要性や重要性等を広く情報発信するものである。

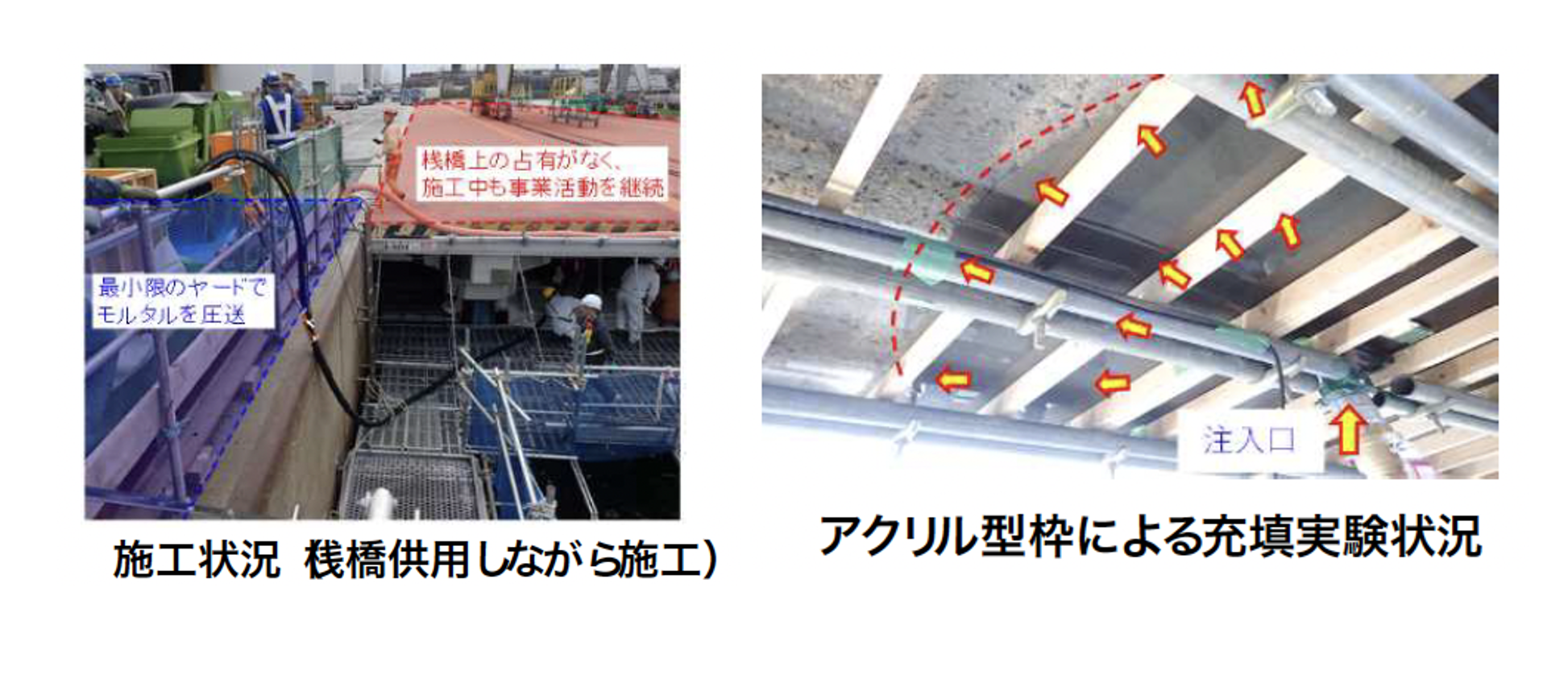

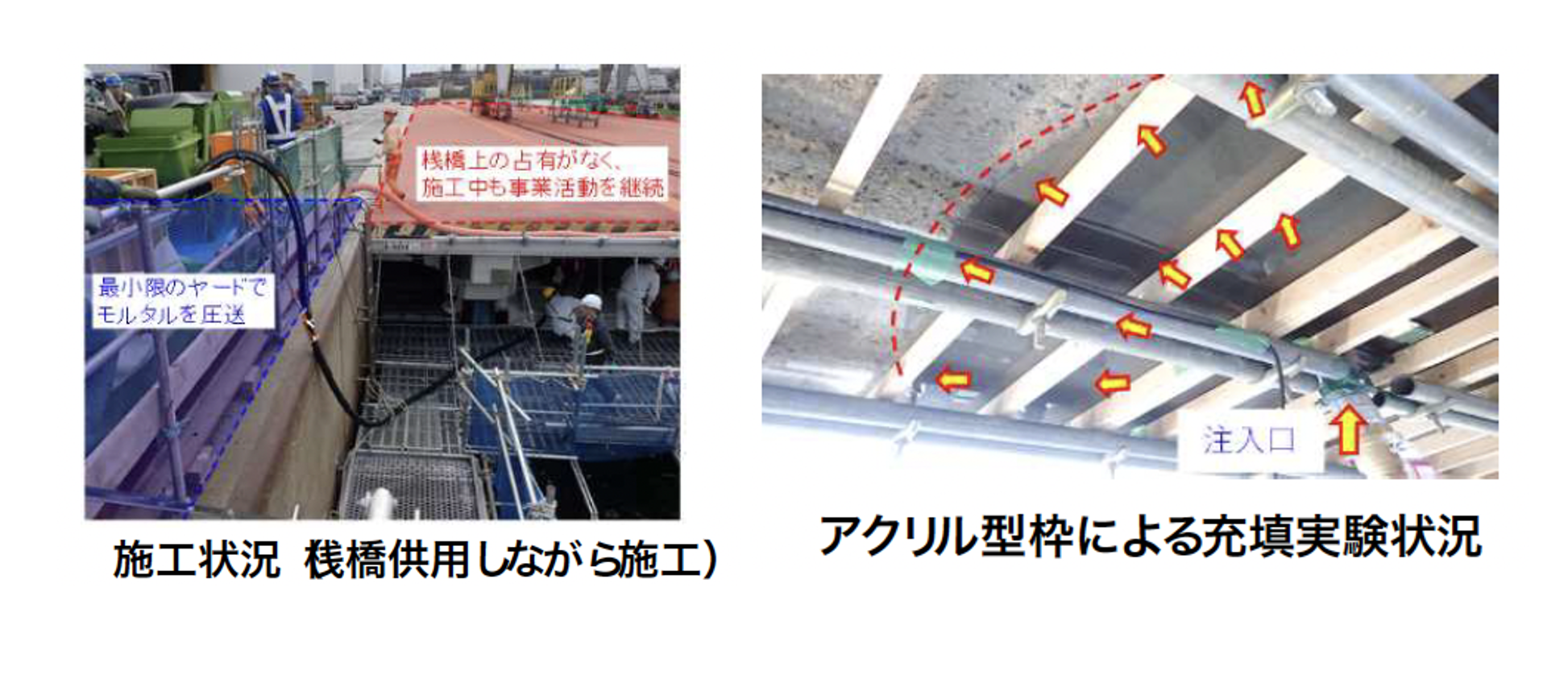

国土交通大臣賞 /株式会社大林組

圧入施工が可能な超高耐久性モルタルによる補修技術(スリムフローグラウト工法)の開発

高度経済成長期に建設された桟橋構造物の多くが塩害により劣化しており、早期の改修が喫緊の課題となっている。

桟橋は重要な物流拠点であるため、修繕頻度の低減および供用しながらの改修が求められている。

そこで、厳しい塩害環境下においても100年の耐久性を確保し、同種の従来工法よりライフサイクルコストを大幅に低減できる超高耐久性の材料を開発。

そこで、厳しい塩害環境下においても100年の耐久性を確保し、同種の従来工法よりライフサイクルコストを大幅に低減できる超高耐久性の材料を開発。また、床版下面より本材料を圧入充填することで、桟橋上を供用しながら補修できる改修工法を開発した。

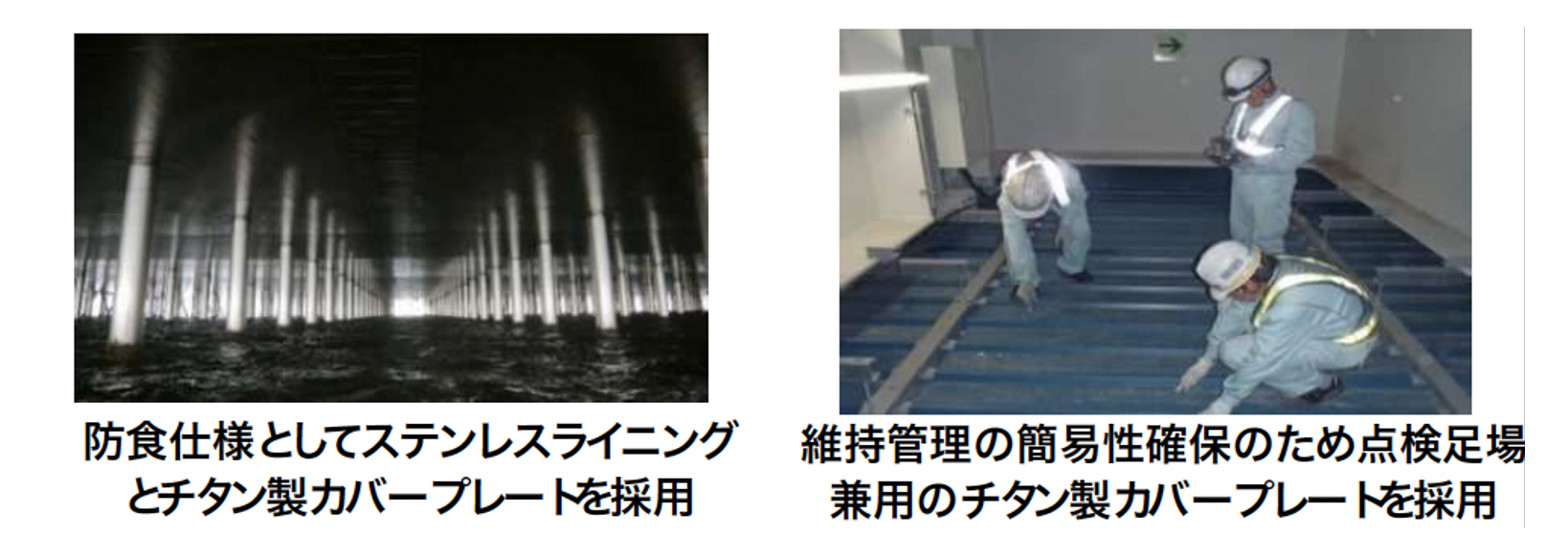

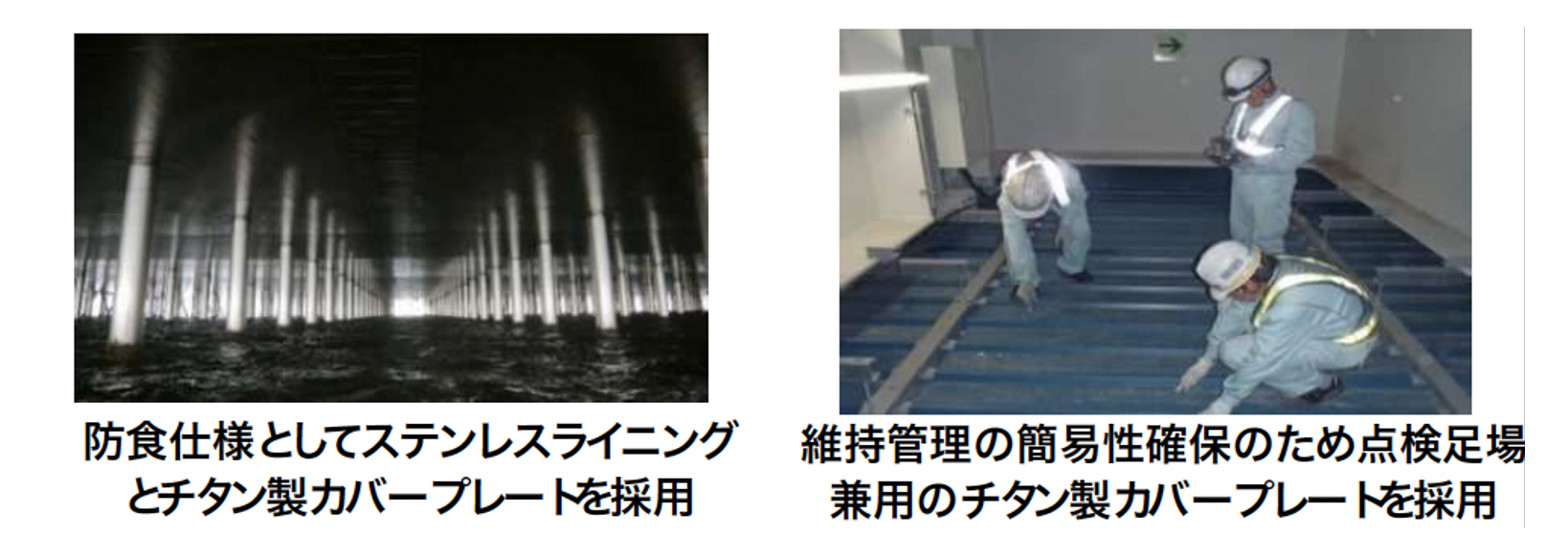

特別賞 / 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所

100年間性能を確保する羽田空港D滑走路の維持管理サイクル

さまざまな新技術を用いて我が国で初めて建設した埋立・桟橋複合構造の羽田空港D滑走路を、設計供用期間100年に亘ってその性能を確保するため、維持管理を行うものである。

まず、構造物の長寿命化を前提とした合理的な設計を行うとともに、設計や施工上の思想を反映し、かつ予防保全の考え方を核とした100年間の維持管理計画を作成した。

それにもとづき、数多くの対象項目を点検・調査し、そこで得られた膨大なデータを定期的に評価・検証し、その結果から効率的かつ継続的に計画の見直しを行う維持管理サイクルを確立した。

特別賞 /大成建設株式会社

耐硫酸コンクリートを用いた下水道施設のメンテナンスフリー技術の開発

硫酸腐食が生じる下水道施設のコンクリートにおいて、維持管理に係る労力とコストを削減することを目的として、耐硫酸性を飛躍的に高め、施設の長期メンテナンスフリーを実現する耐硫酸コンクリートを開発した。

また、耐久性予測と設計法、施工技術を確立し、材料・設計・施工に関する一連の技術を整備した。建設技術審査証明の取得や自治体による技術評価を受け、社会実装を進めている。

特別賞 /西日本旅客鉄道株式会社

出改札機器CBMの実現に向けた故障予測AIの開発

出改札機器にかかるメンテナンスコストの削減を実現するため、サーバに蓄積された機器の稼働データから、機械学習により将来の故障予測および故障原因となる要素の分析を

行い、効率的な点検計画を自動で作成するAIエンジン(AITEMS)を作成し、導入を行った。

AI-TEMSの導入に伴い、既存の周期点検方式から故障が起きうる機器を優先して点検するCBM手法への切り替えを実現した。

優秀賞 / 多摩市

包括的民間委託を活用した橋梁維持管理の仕組みづくり

橋梁の維持管理では、厳しい与条件下で如何に予防保全的な措置を進捗させる持続可能な仕組みを構築できるかが課題である。

多摩市では、令和元年度より5年間の長期契約にて、道路交通課が管理する道路橋計176橋を対象とした定期点検、長寿命化修繕計画の改訂、補修設計を一括して1事業者が実施する包括的民間委託を導入した。

受発注者間のコミュニケーションが円滑となり、両者の信頼関係のもと、新技術の活用等、種々の改善提案・議論や試行検証の実践といったこまめなPDCAが加速化しているとともに、官民連携意識の醸成が促されている。

優秀賞 / 国土防災技術株式会社

軽量ボーリングマシンを使用した高品質盛土診断技術・QSボーリング工法

高品質なコア採取が可能なハンドフィード式ロータリーボーリングマシンによる新しいボーリング工法である。

地山にスパイラルアンカーをねじ込むことで機械を固定するため、足場が不要で、通常の機械ボーリングより素早く掘削に着手できる。また機械本体が軽量であるため、モノレール等の運搬施設が不要である。

さらに、人肩運搬で搬入できるため、アクセス困難な狭隘な自然斜面や盛土のり面でも調査が可能である。コア採取は送水掘削を基本とし、同様に軽量で可搬性が良い打撃式ボーリングマシンと比べ、高品質な試料採取が可能である。

優秀賞 / 国際航業株式会社

ナローマルチビーム・レーザスキャナ・UAVを用いた港湾施設の効率的な三次元計測

港内の静穏を維持するために設置されている沖合の外郭施設においては、台風・季節風による高波浪により、構造本体の滑動・沈下、消波工の沈下・散乱等の変状が発生する。

本手法は、港湾施設の現況確認(天端高、変状等)を行う上で安全な手法(陸上部:UAVとレーザスキャナの併用、水中部:ナローマルチビーム)で三次元データを取得することを目的に取り組んだ手法であり、維持管理メンテナンスの効率化、定量化、可視化を実現するとともに、港湾施設の適切な維持管理修繕・長寿命化に寄与する。

優秀賞 / 東亜建設工業株式会社

CIMを取り入れた岸壁補修工事における施工管理の効率化の取組み

構築から50年以上が経過した供用中の岸壁の補修工事で、施工箇所・範囲の三次元モデルを作成。

CIMとして施工中の各種属性情報を付与しながら活用することで、ユーザーの荷役作業を止めることなく、桟橋下の狭隘な吊足場上での補修作業を安全かつ効率よく行うとともに、今後の維持管理時の活用データとして利用しやすいよう、施工データのプラットフォーム化を図った。

優秀賞 / ウシワカ製作委員会

ウシワカ・プロジェクト

橋梁保全に携わる会社等で、若手社員を中心に橋梁保全工事の魅力・重要性を様々な形で世の中に発信し、業界のイメージ向上や就業者確保などにつなげることで建設業界の持続的発展に寄与する事を目的としている。

その一環として、参加企業がスポンサーになって、橋梁保全に取り組んでいる人たちの熱い思いを伝える番組を作成し放映し、放送後はオフィシャルサイトを通じて前項展開を行った。

優秀賞 / 三井住友海上火災保険株式会社

~産学官連携DXで道路点検をサポート~ ドラレコ・ロードマネージャー

三井住友海上火災保険が全国で提供する通信機能付きドライブレコーダーの画像データと、東京大学発のスタートアップ企業であるアーバンエックステクノロジーズ社が保有するAI技術を活用。

舗装道路の損傷個所を自動的に検出することで自治体の道路巡視・維持管理業務を支援するサービスである。

従来の巡視走行を行うことなく広範囲の路面状態を把握できるため、目視による巡視業務の自動化や管理業務(現場の写真撮影・報告資料作成等)の負荷削減といった効率化に加え、危険な損傷の早期発見による道路品質の向上が可能となる。

優秀賞 / 大林・佐藤・日本国土特定建設工事共同企業体

DX-ダム本体建設における、CIMの設計・施工・維持管理への一貫利用

ダムは重要構造物であり、完成後数十年にわたる運用時の維持管理が重要である。このような観点から、川上ダムでは発注段階から維持管理まで有効なCIMの構築が命題となっていた。

このため、川上ダム本体建設事業では、施工中にCIMを構築し、設計・施工・維持管理の各段階で一貫利用して、インフラ建設とその後のメンテナンスの効率化を考慮したDXを達成。

この結果、維持管理まで一貫した設計のフロントローディングによりライフサイクルコストの低減を実現した。

優秀賞 / 日本水工設計株式会社

下水道の雨天時浸入水検出技術「ラインスクリーニング」の開発

雨天時浸入水は分流汚水管きょの急激な下水量の増大を招き、マンホール等からの溢水や下水道施設の処理機能の低下などの様々な問題を引き起こすため、効率的に調査を実施し対策することが重要である。

このため、光ファイバー温度分布計測システムを用いて、雨天時における管内の下水温度変化を捉え、雨天時浸入水発生箇所を効率的に検出し詳細調査が必要な範囲を絞り込む調査技術を開発した。

優秀賞 / 東日本旅客鉄道株式会社

鉄道建築物被災度判定アプリの開発と判定訓練手法の確立

東日本旅客鉄道では、震災等により鉄道建築物が被災した際には、建築関係社員が列車運行可否や建物継続使用可否を判断する「被災度判定」を現地で行っている。

しかしマニュアルの通読や判定表の準備など、被災時に正確に行えるか自信のない社員も多かった。

そこで今回「被災度判定アプリ」の開発を行い、タブレット上でタップしながら誰でも迅速に被災度判定を行う事ができるようにした。

加えて被災度判定をロールプレイング形式で行える体験型の訓練用動画を作成し被災度判定に関する習熟度を向上させる手法を確立した。

優秀賞 / 東日本旅客鉄道株式会社

モニタリング技術を用いた架線設備検査手法の開発と本格導入

鉄道電力設備のうち、特に振動やパンタグラフとの摺動にさらされる架線設備(架線および付属金具類)は、年に1回、終電後の夜間に検査員が至近距離から目視で行う「至

近距離検査」によって健全性を確認している。

これは東日本旅客鉄道の社員が実施する検査業務量の半分以上を占める。そこで、目視による検査をラインセンサカメラの撮影画像の確認に置換え、併せて従来から行っていた架線の自動検測と組み合わせた「架線設備モニタリング」という遠隔で行う、新検査手法を開発、2021年10月から当社路線のうち検査対象の約7割の区間に本格導入した。

優秀賞 / 一般社団法人日本公園施設業協会

都市公園における遊具等の点検データベースシステムの開発と運用

遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」完全対応の定期点検報告書の品質(精度)の向上と均一化を図るとともに、点検結果をデータベース化することにより、修繕計画の基礎データとして有効活用することを容易にしたシステムを開発。

これにより都市公園における遊具・健康器具などの予防保全型管理に大きく寄与。

経済産業省案件

(経済産業大臣賞2件、特別賞 該当なし、優秀賞1件) 経済産業大臣賞 /大阪ガスネットワーク株式会社

担い手不足の社会に対応した都市ガス供給用ガバナのメンテナンス効率化

大阪ガスネットワークでは都市ガスを減圧し市中に供給するガバナを1600基保有している。

このガバナのメンテナンス作業のためには一時的に仮供給する代替のガバナが必要であり、通常供給用ガバナと一時供給用ガバナの2系統を現場に常設しなければならずメンテナンス負担を大きくしていた。

また、メンテナンスには大きな力が必要となるため、実施できる作業者が限られることも課題であった。そこで今回、一時供給用ガバナをカートリッジ着脱式として非常設化するとともに、メンテナンス作業に大きな力が不要となるガバナユニットを開発・導入した。

経済産業大臣賞 / 東京電力パワーグリッド株式会社

送電用鋼管鉄塔の部材腐食に伴う現場VaRTM工法によるCFRP補修技術の開発

送電用鉄塔の鋼管部材においては、内部腐食が原因の穴あきが多く発見されており、従来の部材取替に比べて短期間かつ安価な補修工法である現場VaRTM(VacuumAssistedResin Transfer Molding)工法による炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を送電用鉄塔へ適用するものである。

腐食減肉により取り替えが必要な鋼管部材に対して、現場VaRTM工法によるCFRP補強を適用することで、取り替え工事に伴う特殊治具や特殊工法が必要なくなり、強度検討期

間の短縮および、工事費用の削減が可能となる。

優秀賞 / 国立大学法人 滋賀医科大学

接地極無開放方式を採用した接地端子盤

商用系及び非常系の2回線受電の受変電設備において、メンテナンス(停電)時に接地抵抗値の測定を無開放状態で行える設備を開発・導入した。

従来方式にて問題となっていた点検時の安全面と作業性について大幅に向上が図れ、メン

テナンス効率の改善に寄与した。

また接地抵抗値の上昇に伴う規定値外への対応策として、商用・非常用の切替機能を有した設備の為、接地極を合成することで修繕工事を実施するまでの期間も規定値内の接地抵抗値を維持し、受変電設備の安全面の信頼性が担保された。

防衛省案件

(防衛大臣賞1件、特別賞 該当なし、優秀賞1件) 防衛大臣賞 / 日本工営株式会社

BSC工法を活用した演習場内道路法面等の保全

一般道と異なり、部隊が訓練を行う演習地内道路の法面は主に土羽仕上げで整備されており、時間経過に伴い侵食が進み崩れて再整備が必要となる。

したがって、限られた時間内で部隊自らがメンテナンス作業を実施している。従来は、

植生シート等を隊員が法面に1枚1枚貼り付けるなど、時間と労力がかかり十分な面積をメンテできなかった。

そこで様々に応用でき、従来手法との併用も可能で、汎用エンジンポンプ等でも施工可能なBSC工法を活用することで、従来よりも広い面積を簡易かつ短時間で保全管理するこ

とをすすめている。

優秀賞 / 日本海洋コンサルタント株式会社

ドッグ排水設備、通水路の目視調査における水中ドローンの活用

ドッグ排水設備等の通水路での目視点検は通常ドライの状態下で行われるが、暗所であり一部流入する海水や付着する海生生物の影響で転倒、滑り落ち等の危険度が高い。

代替策として挙げられる潜水目視調査では品質、コスト、調査工程の長期化が懸念された。

そこで、視認性、機動力に優れる水中ドローンを活用することに着目し、技術員自身で変状を確認できる水中ドローンでの目視調査を提案し、作業上の危険性を排除し、かつ高い

品質での変状記録データを取得した。

厚生労働省案件

(厚生労働大臣賞1件、特別賞 優秀賞 該当なし)厚生労働大臣賞 / 八尾市水道局

Excelを活用した直営での水道施設台帳システムの運用方法

八尾市水道局では、令和2年度よりExcelをVBAでプログラミングし、マクロで当局の全水道施設の全ての既設機器の点検記録、写真データ、故障履歴、型式、更新履歴等の情報を

データベース化した水道施設台帳システムを直営で作成し、管理・記録・更新している。

これにより、情報検索等が容易となり、修繕・更新および維持管理の業務発注時の事務負担が軽減され業務効率性が向上した。

さらに、ナレッジマネジメントの観点から形式知とすることで、技術継承・人材育成に資するものである。

総務省案件

(総務大臣賞 該当なし、特別賞 該当なし、優秀賞1件)優秀賞 / 株式会社四電技術コンサルタント

ICT技術とBIM/CIMモデルを融合した維持管理手法の構築に向けた取組み

近年、ドローンや点検ロボットの活用により、現場での調査は飛躍的に効率的で安全性が向上した。

しかし、その際に得られた膨大な調査データの整理方法や有効的な活用方法が課題となっている。そこで、維持管理手法として、一元管理を可能とする「点検調書を属性情報として外部付与したBIM/CIMモデル」と、迅速に必要データにたどり着く「汎用性の高い検索システム」を兼ね備えたプラットフォームの構築に試行的に取組んだ。

文部科学省案件

(文部科学大臣賞 該当なし、特別賞1件、優秀賞1件)特別賞 /明石市総務局財務室財務担当

市有施設包括管理業務委託

従来、施設ごと、業務ごとに委託していた保守点検や清掃、修繕等を一括して委託することにより、市有施設の安全性の向上と維持管理業務の効率化、施設の長寿命化を図る

取組み。

全ての日常修繕を含む施設包括管理業務委託として、全国初の取組みであり、人件費を中心にコスト削減するとともに、的確な判断でスピーディーかつ安価で柔軟な修繕対応が行

えている。

優秀賞 / 大田原市教育委員会

学校施設における法12条点検の取り組みと修繕工事のインソーシング

大田原市は、市内小中学校27校116棟の施設について、建築基準法第12条に基づく法定点検をすべてインソーシング(内製化)で実施している。

点検に併せて、調査での指摘事項での清掃作業や不具合箇所の修繕等が行える作業は、

職員自らのDIYで対応している。これらの取組みにより、修繕がスピーディーに対応でき、併せて、外注費の抑制が図れている。

また、点検や修繕作業を行うことで職員の技術的ノウハウが蓄積され、学校改修工事等での設計や工事での指導に反映することができた。

農林水産省案件

(農林水産大臣賞2件、特別賞3件、優秀賞6件)農林水産大臣賞 / 一般社団法人 漁港漁場新技術研究会

地方公共団体を支援する漁港漁場施設の維持管理ガイドラインの作成・普及

漁港漁場施設の効率的・効果的なストックマネジメントを推進するためには、施設管理者(地方公共団体)が適切な維持管理手法の理解を深め、ノウハウを習得する必要がある。

このため、漁港漁場施設の維持管理手法に知見を有する民間企業(漁港漁場新技術研究会会員)が結集し、各々の得意分野を活かして、鋼構造物、フィッシャリーナ施設(プレ

ジャーボート等の係留施設)、漁港用ゴム防舷材、浮体式係留・外郭施設に係る維持管理ガイドラインをそれぞれ作成するとともに、施設管理者への普及を図った。

農林水産大臣賞 / 藤村クレスト株式会社

パネル被覆工法「ストパネ工法」による腐食鋼矢板水路の補修・迅速再生技術の開発

農業用排水路に普及する鋼矢板水路で深刻化する腐食劣化に対し、鋼矢板護岸をコンクリート材で被覆して防食する長寿命化工法である。

被覆材料に埋設型枠を兼ねたプレキャストパネルと普通コンクリートを使用することで、従来は対策が困難であった水路内の湿潤環境下であっても高耐久な被覆防食を可能にした。

また、小型で軽量なプレキャストパネルによる被覆は施工機械が不要であり、農村の都市化や混住化に伴う狭隘地や橋梁下の鋼矢板水路においても、施工条件を問わず容易に防食対策を施すことができる。

特別賞 / いなみ野ため池ミュージアム運営協議会

いなみ野ため池ミュージアムの取組み

兵庫県南部に位置する東播磨地域に広がる「ため池群と水路網」は、日本有数の水利ネットワークとなっているが、近年、農業者の高齢化や後継者不足などにより、ため池の適正な維持管理が困難となりつつある。

そこで、ため池などの歴史的な水利遺構や水辺の生き物・風景などの有形の資源はもちろん、地域の文化や住民の生活など無形の資源も含め「地域全体が博物館」として、次代

に引き継いでいく運動を展開している。

これらにより、地域住民のため池に対する関心を高め、ため池の適正管理や防災意識の向上を促している。

特別賞 / 新潟県農地部農地建設課

新潟県における振動測定による農業用ポンプの状態監視の取組み

本取組は農業用ポンプの主な管理主体である土地改良区にとって、時間計画保全として行うオーバーホール(分解点検整備)が費用負担も大きく、オーバーメンテナンスとなってい

るとの声に対し、土地改良区が管理する農業用ポンプを対象にH29からR3までの5年間にわたり振動測定を行い、取得した2,048の測定データをISO判定基準により状態評価を行っ

た。

農業用ポンプにおいても振動測定によるISO判定基準による状態評価が可能であること、また、振動測定による継続的な状態監視保全が農業用ポンプの予防保全に有用であるこ

とを確認した。

特別賞 / 岐阜県土地改良事業団体連合会

地元管理者による施設監視情報の蓄積と図表選択式による施設点検システムの開発

岐阜県では、基幹的農業用水路を対象に、機能保全計画における劣化予測との整合確認のため、平成29年度から毎年管理者による施設点検を実施し、結果を一元的にデータベースシステムに蓄積している。

しかしながら、管理者の高齢化による人手不足や紙媒体での施設点検実施等による負担が懸案事項であった。

そこで、タブレット端末等を活用し、写真やサンプル図表を選択することで結果をデータベースシステムに直接入力できる機能を開発した。これにより、点検の省力化による管理者負担の軽減、点検レベルの均質化が期待される。

優秀賞 / 岩見沢市農政部

5次元治水対策による持続的で柔軟な地域強靭化

5次元の治水対策」の概念を導入し、3次元(空間・農地資源)+1次元(時間軸、経年変化)+1次元(心理的安全性、生活の質、社会)を考慮した対策を行っている。

過去の価値を重んじつつ、現在から未来にわたって安全な住まいで暮らし、働き、活動に参加しながら、生き甲斐や地域の愛着が感じられる生活「持続的な質の高い生活(QOL)」を送ることが出来る地域として、柔軟な強靭化対策に取組んでいる。

優秀賞 / 磐田用水東部土地改良区

新技術の導入と地域ぐるみの活動で農業水利施設の管理を効率化

約3,000haもの広大な水田地帯の農業水利施設を管理する「磐田用水東部土地改良区」は、総延長40km以上にも及ぶ幹線水路と12か所の揚水ポンプ場の維持管理や緻密な調整を要する水田の水管理を僅か3名の現場担当職員で行っている。

少人数で、膨大なインフラを効率よく管理するためには、新たな技術や仕組みを積極的に活用し、地域住民も巻き込んだ地域ぐるみの管理体制を構築する必要があることから

①景観保全制度創設 ②アーチ型ネットフェンス ③ICT水管理システムの3つの工夫により、適切なインフラメンテナンスを実現している。

優秀賞 / 山形県ため池サポートセンター

ICTを活用したため池定期点検への挑戦

農業用ため池の管理の一環として、ため池管理者が年2回の定期点検を行うこととしているが、個人や集落で管理しているため池では、点検項目や点検方法等を熟知していない場合が多い。

そこで山形県ではため池サポートセンターによる指導・助言を実施しているが、センターの職員3名ではすべてのため池をカバーするには限界がある。そこで、ICTの活用により、少人数での効率的な指導ときめ細かな支援の両面を目指した取組みを実施した。

優秀賞 / 長崎県 水産部 漁港漁場課

県職員OBによる施設点検への協力と技術継承

長崎県には228漁港と全国有数の漁港があり、水産物の安定供給や地域の基幹産業である漁業を支える重要なインフラとなっているが、施設の点検に膨大な時間を要しており、さ

らに点検者である職員、特に若手職員の劣化状況判断能力が不足しているという課題がある。

そこで港湾漁港技術系の県職員OBがボランティアとして一般定期点検への技術的人員的支援を行うことで、若手技術職員への技術継承及び、点検にかかる外部委託費用の削減、点検作業の効率化を図っている。

優秀賞 / 株式会社 荏原製作所

ドライ始動(低トルク始動)対応横軸ポンプの技術開発

農業用の揚排水に用いられる電動機駆動の吸い上げ式大型横軸ポンプ(口径350~2000mm)を非満水状態で始動(ドライ始動(低トルク始動))し、電動機の始動電流を抑制させることにより、電力系統の制約条件を満足させ、かつインペラ空転中に満水から安定した排水運転まで移行可能とした技術である。

本技術により、電気設備による高価な始動電流抑制対策が不要になるとともに、シンプルで安価なドライ始動装置を取り付けるだけで対応ができるため、既存ポンプ設備の整備費用を大幅に削減することができる。

優秀賞 / 秋田県立大学

危険予測の可能なIoTセンサと間伐材を用いた雪崩・落石の計測柵開発

山間部の急斜面では雪崩や土砂崩れ・落石により、道路を塞がれ、地域が孤立したり死傷者を出す危険性がある。

地域住民の早期避難のためにも、雪崩や落石の早期発生予測は非常に重要である。しかし、現存の計測センサを広範囲に多数設置することは経済面で困難である。

そこで、早期に雪崩や落石の発生を自律的に通報する簡易計測センサを開発した。本システムの計測柵は間伐材を利用していることから安価であり、小規模の雪崩や落石の防御柵としての働きも兼ね備えている。

参考・画像:国土交通省、経済産業省プレスリリース

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします