2022年5月25日~27日、幕張メッセで開催され、盛況のうちに幕を閉じた「第4回 建設・測量生産性向上展」 (CSPI-EXPO 2022)。

本記事では5月25日に同イベントにおける、国土交通省大臣官房技術調査課課長補佐・田中洋介氏による特別セミナー「国土交通省におけるインフラDX推進の取り組み」についてレポートしたい。

今回、田中氏による特別セミナーは、以下の4つのテーマを中心にした内容だった。

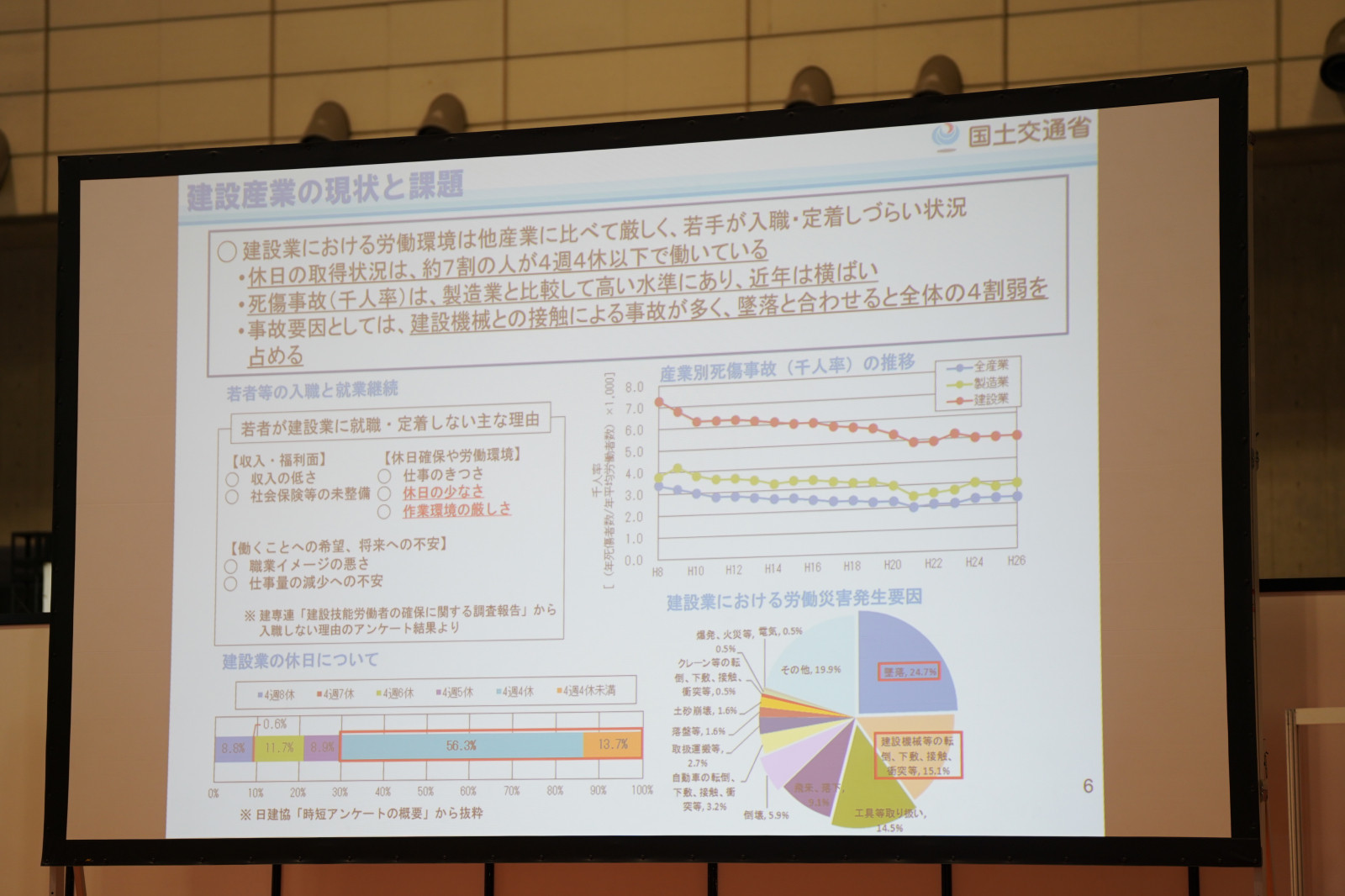

「建設業界の生産性向上」というミッションを掲げ、ICT(情報通信技術)を取り入れた新プロジェクト「アイ・コンストラクション(i-Construction)」を国土交通省(以下国交省)が本格始動させたのは2016年のこと。なぜ、i-Constructionを推進する必要があったのか。

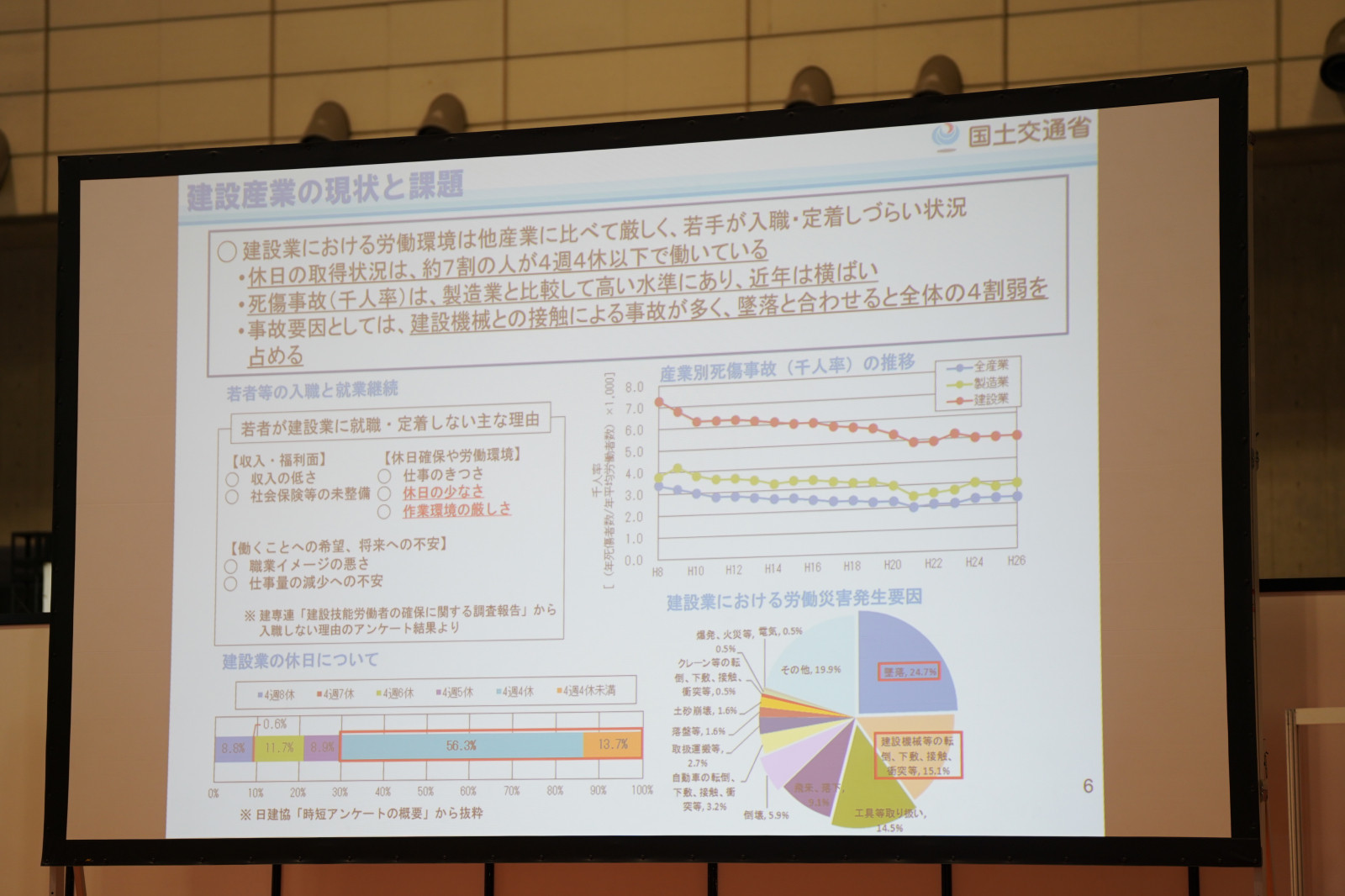

一般住宅から公共の施設まで、国内のあらゆる建築物の建設・土木工事を請け負う建設業界は日本を長年にわたって支えてきた基幹産業といえるが、さまざまな課題や問題に直面しているという現状がある。

現場における職人・技能者の高齢化、3K(きつい・危険・汚い)という言葉に象徴される、過酷な労働環境というイメージを払拭できないままに若者からは敬遠され、人手不足は深刻な問題となっている。

そんな諸々の問題を抱える建設業界にとって、ICTを活用し、生産性の向上、さらには魅力ある建設現場を目指すi-Constructionは、建設業界の一大変革といえるだろう。そして、特別セミナーを務めた講師・田中氏の発言の端々から感じ取れたのは、プロジェクトを推進するという強い意志と、「このままではいけない」という建設業界に対する危機感だった。

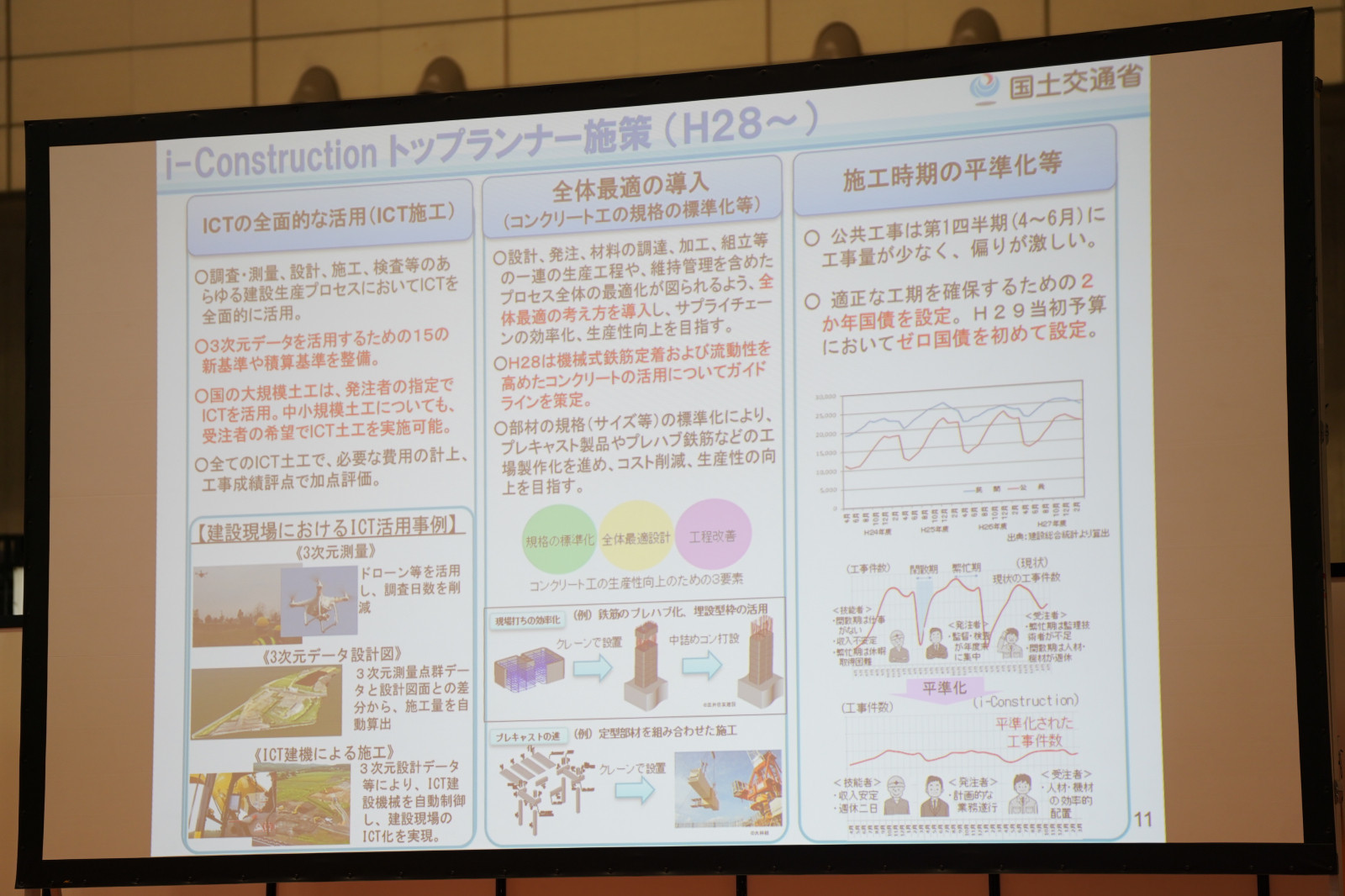

i-Constructionの取組について、具体的に見ていこう。

講師・田中氏は、建設業界は他の業界と比して、フルオートメーション、機械化が出遅れていると指摘する。建設現場を含め生産プロセスでは人の介在が多く、無人化やフルオートメーション化が他の業界に比べて困難ということも大きな理由であるという。

生産向上については、2025年までに「2割向上」の方針が示されているが、これは「i-Constructionによって、従来よりも少ない人数、少ない工事日数で同じ工事量の実施を実現する」というものだ。

全体的な工事の総量の飛躍的な増加が見込めない状況下においても、ICTの導入などにより、中長期的に予測される技能労働者の減少分を補完する省人化、現場作業の高度化・効率化による工期の短縮などを実現することで、生産性を向上させるという取り組みだ。

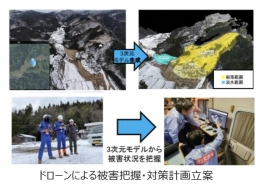

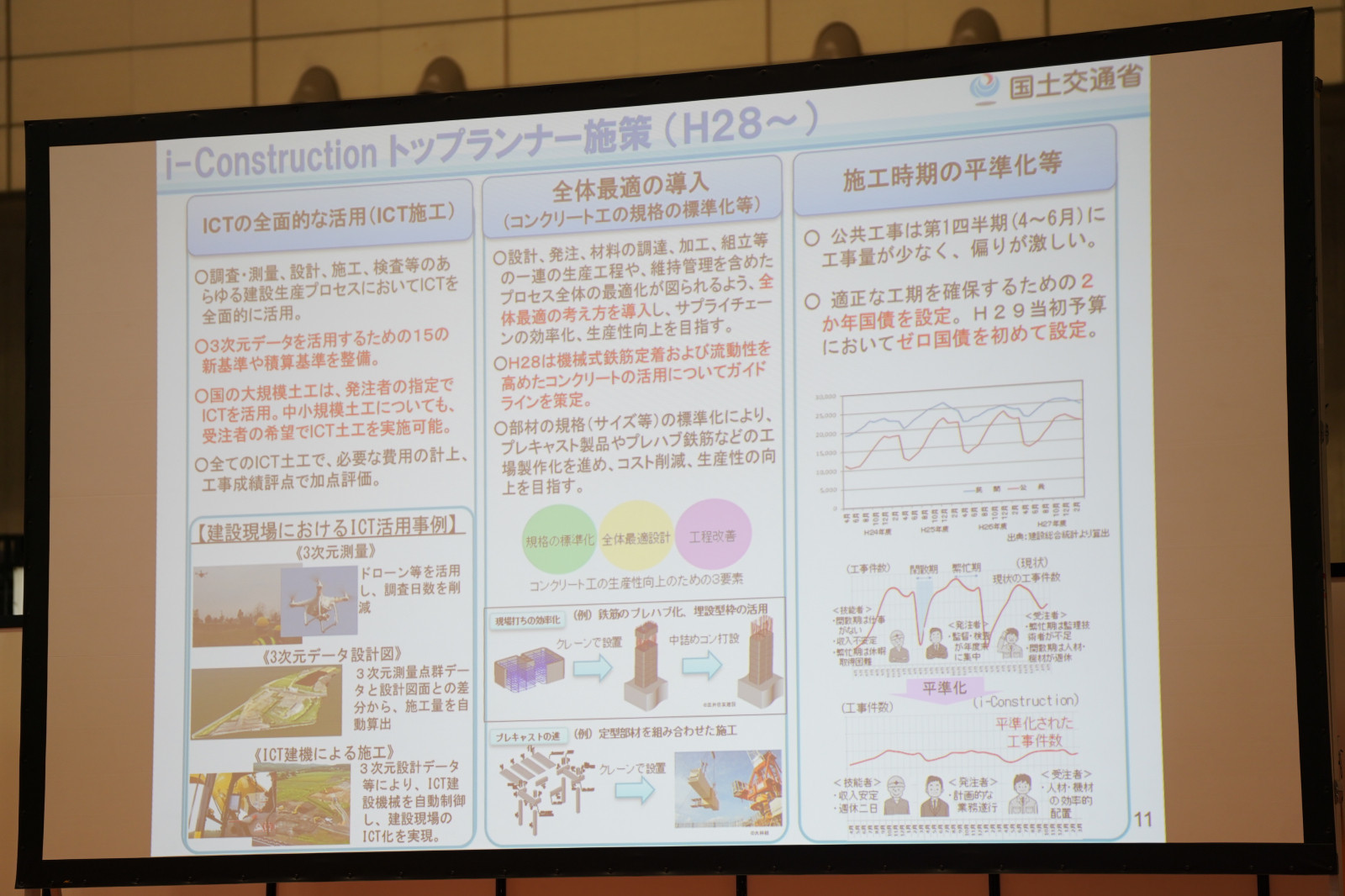

人の介在を前提としていた「測量」「設計・施工計画」「施工」「検査」といった生産プロセスでICTを全面的に活用する。橋、トンネル、ダムなどの公共工事の現場で、ドローンなどを活用した3次元測量、3次元測量データによる設計・施行計画、ICT機械による施工、3次元測量を活用した検査実施による検査の省力化といったICTの全面的な活用だ。

さらにICTの活用をより円滑にスムーズに進めるために、3次元データを活用するための15の新基準や積算基準を整備の拡大、今後は中小の建設会社がICTを活用しやすくなるよう小規模工事への適用拡大を検討するなど、その環境整備は着々と進んでいる。

田中氏によれば、ICT工事の実施状況は国土交通省の対象工事のなかで、令和2年度の段階では「約8割の段階まできた」という。だが、ICT施工の普及にはまだまだ課題が多い。その課題に国交省がどのように取り組んでいるかを具体的に見ていこう。

ICT施工の経験企業を増やし、その普及拡大を図るために重要なことは、「情報の共有」だ。そこで国交省では未経験企業へのアドバイスを行うアドバイザー制度を令和3年度全国へと展開させた。

九州地方整備局では、インターネット上でICT施工におけるeラーニングを実施している。ICT施工の基礎的な知識を手軽に学んでもらおうという取り組みだ。

また、各地方整備局における無人化施工体験や小型ICT機械を使った操作講習やコロナ禍でもWEBを活用した研修・講習会を多く開催。実際にICT施工を実体験することで、ICT施工に必要なスキルに応じた人材を確保・育成する試みだ。

さらに今年度の新たな試みとして注目されているのが、ICT建設機械認定制度の導入だ。これはICT施工を中小企業などへ普及を加速させるため、従来の建設機械に後付けで装着する機器を含め必要な機能などを有する建設機械を認定する制度である。

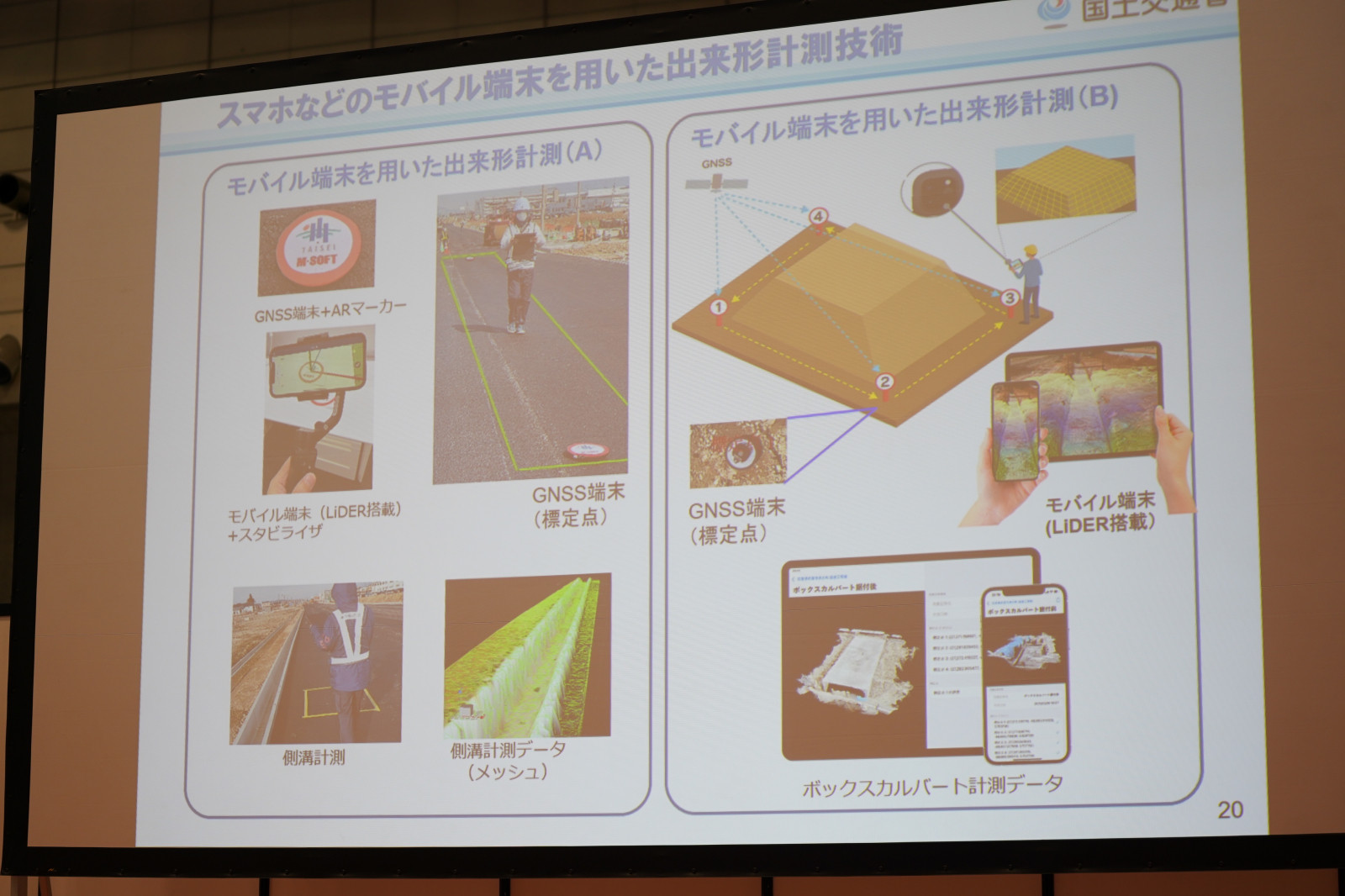

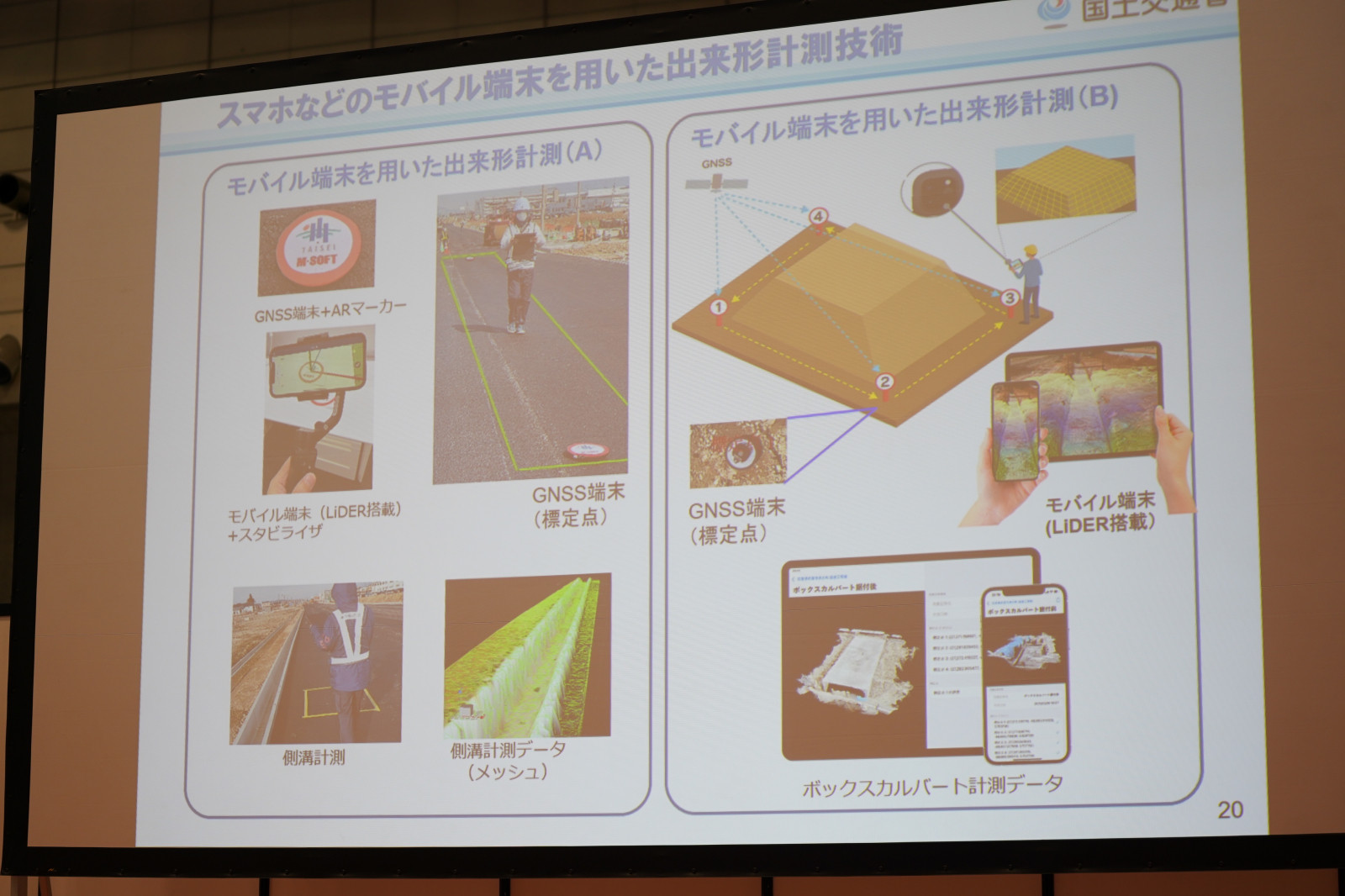

これだけではなく、スマホなどのモバイル端末を用いた出来形計測技術の普及に向けた基準の改訂、優れた取組の事例集を作成し横展開する「生産性チャレンジ工事」、同様に優れた取組を表彰し、さらなるi-Constructionの推進・普及を目的に平成29年度に「i-Construction大賞」を創設するなど、さまざまな取組が実施されている。

BIM/CIMの取組は10年近く前から行われていたもので、大きなポイントは、計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入するという点にある。

建設生産プロセスにおいて同じ3次元データを活用することは、事業者間における情報共有が簡略化されるだけにとどまらず、建設や管理のコストパフォーマンスの向上も期待できるものだ。田中氏も講演では「データの受け渡しの重要性」を強調していた。

令和5年度までの小規模を除くすべての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向け、国交省直轄工事でも、その工事数は着実に増えている。

田中氏によれば、国交省によるインフラ分野のDX化の流れを促進させる契機となったのが、2020年における新型コロナウィルス感染症の急拡大だったという。

パンデミックという異常事態だけではなく、日本は過去にさまざまな大地震や豪雨や豪雪といった自然災害に見舞われてきたなかで、インフラの整備・設計・維持管理、災害対応の重要性がクローズアップされた。

インフラを通して、国民の生活を支えること、社会活動を支えること、経済活動を支えることが建設業界、そして国交省の使命として再認識したという。それを可能にするのが、デジタル技術の活用である。

2020年7月、国交省はインフラ分野のDX推進本部を設置し、そして2021年12月にはDX推進本部が設置され、国交省の所轄するインフラ・物流・行政サービスといった全分野におけるデジタル化を目指している。

国交省が2022年4月に策定した「インフラ分野のDXアクションプラン」を見ていこう。これを見ればその取組がより具体的にイメージできるはずだ。

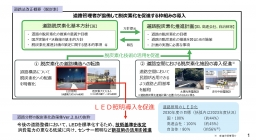

総重量、幅、長さ、高さにおいて一般的な制限値を一つでも超えた車両は「特殊車両」とされ、その通行には事前の申請と通行許可証が必要となる。その手続きには約1ヵ月程度を要していた。しかし、道路利用者の生産性の向上や手続きの効率化・即時処理を実現すべく、新たな通行制度を2022年4月1日から実用化した。具体的には、「ETC2.0を搭載した車両の特殊車両通行確認のオンライン申請・即時処理開始」などで、手続きの効率化・迅速化を図り、物流の生産性を向上させるのが狙いだ。

複数の人員を要した従来型建設機械による施行を、機械の自動化・自律化の導入によって省人化し、生産性の向上を図る取組だ。自動化建機と遠隔化建機の組合せで1人で複数の建機を稼働できるなど、人材不足が深刻化する状況下でも生産性の向上が期待できる。

荒川下流河川事務所では全国で初めて、三次元の河川管内図『荒川3D河川管内図(下流域)』を公表。プラットフォームなどを活用したデータの一元管理と共有化のわかりやすい事例といえる。

九州地方整備局ではゲームエンジンを用いて、整備後のメタバース(仮想世界)を作成し、周辺住民の方々に体験してもらう試みだ。紙の説明資料だけでは伝わらない圧倒的なリアルさは、メタバースならではのものだろう。

ほかにも、ドローンで撮影した現場の状況を現地に行かずとも確認できる「現場バーチャルツアー」、中国道路メンテナンスセンターにおける、正しい技術の伝承を目的とした橋梁点検VR実習など、さまざまな事例が田中氏によって紹介され、その可能性の広がりは大いに期待できるものだろう。

講師・田中氏は「分野を超えて連携することで、インフラDXの推進の実現が可能となる」という。その発言を象徴するのが、各分野の専門家や産学官が集結した一大プロジェクト「プラト―」だ。国交省が主導するこのプロジェクトは、3D都市モデルの整備、活用、オープンデータ化を主眼とし、さまざまなニーズに合わせたデータ利用・活用が可能となるものだ。

さらに国交省は、2020年4月から同省が保有するインフラの点検結果データなど22万件ものデータを連携し、同一インターフェースで横断的に検索、表示、ダウンロードが可能となるデータプラットフォームの整備にも着手し、検索機能の追加など随時アップデートされている。

国交省が目指すものは、高確度のデータを官民が連携し、共有、そして活用・利用するというデータ連携社会である。そこには新たな価値を創造する無限のフィールドが広がっているのではないだろうか。私たちはまさに、その転換期のなかにいるのだ。

本記事では5月25日に同イベントにおける、国土交通省大臣官房技術調査課課長補佐・田中洋介氏による特別セミナー「国土交通省におけるインフラDX推進の取り組み」についてレポートしたい。

今回、田中氏による特別セミナーは、以下の4つのテーマを中心にした内容だった。

- 建設産業の現状

- i-Constructionの取組

- BIM/CIMの取組

- i-Constructionからインフラ分野のDXへ

建設業界の現状

「建設業界の生産性向上」というミッションを掲げ、ICT(情報通信技術)を取り入れた新プロジェクト「アイ・コンストラクション(i-Construction)」を国土交通省(以下国交省)が本格始動させたのは2016年のこと。なぜ、i-Constructionを推進する必要があったのか。

一般住宅から公共の施設まで、国内のあらゆる建築物の建設・土木工事を請け負う建設業界は日本を長年にわたって支えてきた基幹産業といえるが、さまざまな課題や問題に直面しているという現状がある。

現場における職人・技能者の高齢化、3K(きつい・危険・汚い)という言葉に象徴される、過酷な労働環境というイメージを払拭できないままに若者からは敬遠され、人手不足は深刻な問題となっている。

そんな諸々の問題を抱える建設業界にとって、ICTを活用し、生産性の向上、さらには魅力ある建設現場を目指すi-Constructionは、建設業界の一大変革といえるだろう。そして、特別セミナーを務めた講師・田中氏の発言の端々から感じ取れたのは、プロジェクトを推進するという強い意志と、「このままではいけない」という建設業界に対する危機感だった。

i-Constructionの取組

i-Constructionの取組について、具体的に見ていこう。

講師・田中氏は、建設業界は他の業界と比して、フルオートメーション、機械化が出遅れていると指摘する。建設現場を含め生産プロセスでは人の介在が多く、無人化やフルオートメーション化が他の業界に比べて困難ということも大きな理由であるという。

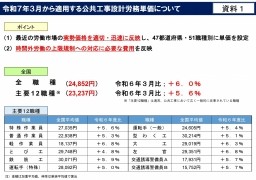

生産向上については、2025年までに「2割向上」の方針が示されているが、これは「i-Constructionによって、従来よりも少ない人数、少ない工事日数で同じ工事量の実施を実現する」というものだ。

全体的な工事の総量の飛躍的な増加が見込めない状況下においても、ICTの導入などにより、中長期的に予測される技能労働者の減少分を補完する省人化、現場作業の高度化・効率化による工期の短縮などを実現することで、生産性を向上させるという取り組みだ。

人の介在を前提としていた「測量」「設計・施工計画」「施工」「検査」といった生産プロセスでICTを全面的に活用する。橋、トンネル、ダムなどの公共工事の現場で、ドローンなどを活用した3次元測量、3次元測量データによる設計・施行計画、ICT機械による施工、3次元測量を活用した検査実施による検査の省力化といったICTの全面的な活用だ。

さらにICTの活用をより円滑にスムーズに進めるために、3次元データを活用するための15の新基準や積算基準を整備の拡大、今後は中小の建設会社がICTを活用しやすくなるよう小規模工事への適用拡大を検討するなど、その環境整備は着々と進んでいる。

田中氏によれば、ICT工事の実施状況は国土交通省の対象工事のなかで、令和2年度の段階では「約8割の段階まできた」という。だが、ICT施工の普及にはまだまだ課題が多い。その課題に国交省がどのように取り組んでいるかを具体的に見ていこう。

ICT施工のさらなる普及拡大に向けて

ICT施工の経験企業を増やし、その普及拡大を図るために重要なことは、「情報の共有」だ。そこで国交省では未経験企業へのアドバイスを行うアドバイザー制度を令和3年度全国へと展開させた。

九州地方整備局では、インターネット上でICT施工におけるeラーニングを実施している。ICT施工の基礎的な知識を手軽に学んでもらおうという取り組みだ。

また、各地方整備局における無人化施工体験や小型ICT機械を使った操作講習やコロナ禍でもWEBを活用した研修・講習会を多く開催。実際にICT施工を実体験することで、ICT施工に必要なスキルに応じた人材を確保・育成する試みだ。

さらに今年度の新たな試みとして注目されているのが、ICT建設機械認定制度の導入だ。これはICT施工を中小企業などへ普及を加速させるため、従来の建設機械に後付けで装着する機器を含め必要な機能などを有する建設機械を認定する制度である。

これだけではなく、スマホなどのモバイル端末を用いた出来形計測技術の普及に向けた基準の改訂、優れた取組の事例集を作成し横展開する「生産性チャレンジ工事」、同様に優れた取組を表彰し、さらなるi-Constructionの推進・普及を目的に平成29年度に「i-Construction大賞」を創設するなど、さまざまな取組が実施されている。

BIM/CIMの取組

BIM/CIMの取組は10年近く前から行われていたもので、大きなポイントは、計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入するという点にある。

建設生産プロセスにおいて同じ3次元データを活用することは、事業者間における情報共有が簡略化されるだけにとどまらず、建設や管理のコストパフォーマンスの向上も期待できるものだ。田中氏も講演では「データの受け渡しの重要性」を強調していた。

令和5年度までの小規模を除くすべての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向け、国交省直轄工事でも、その工事数は着実に増えている。

i-Constructionからインフラ分野のDXへ

田中氏によれば、国交省によるインフラ分野のDX化の流れを促進させる契機となったのが、2020年における新型コロナウィルス感染症の急拡大だったという。

パンデミックという異常事態だけではなく、日本は過去にさまざまな大地震や豪雨や豪雪といった自然災害に見舞われてきたなかで、インフラの整備・設計・維持管理、災害対応の重要性がクローズアップされた。

インフラを通して、国民の生活を支えること、社会活動を支えること、経済活動を支えることが建設業界、そして国交省の使命として再認識したという。それを可能にするのが、デジタル技術の活用である。

2020年7月、国交省はインフラ分野のDX推進本部を設置し、そして2021年12月にはDX推進本部が設置され、国交省の所轄するインフラ・物流・行政サービスといった全分野におけるデジタル化を目指している。

DXアクションプランの施策

国交省が2022年4月に策定した「インフラ分野のDXアクションプラン」を見ていこう。これを見ればその取組がより具体的にイメージできるはずだ。

- 物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度等

総重量、幅、長さ、高さにおいて一般的な制限値を一つでも超えた車両は「特殊車両」とされ、その通行には事前の申請と通行許可証が必要となる。その手続きには約1ヵ月程度を要していた。しかし、道路利用者の生産性の向上や手続きの効率化・即時処理を実現すべく、新たな通行制度を2022年4月1日から実用化した。具体的には、「ETC2.0を搭載した車両の特殊車両通行確認のオンライン申請・即時処理開始」などで、手続きの効率化・迅速化を図り、物流の生産性を向上させるのが狙いだ。

- 建設機械の自動化施工

複数の人員を要した従来型建設機械による施行を、機械の自動化・自律化の導入によって省人化し、生産性の向上を図る取組だ。自動化建機と遠隔化建機の組合せで1人で複数の建機を稼働できるなど、人材不足が深刻化する状況下でも生産性の向上が期待できる。

- 水害等リスク情報のわかりやすい3次元表示の推進

荒川下流河川事務所では全国で初めて、三次元の河川管内図『荒川3D河川管内図(下流域)』を公表。プラットフォームなどを活用したデータの一元管理と共有化のわかりやすい事例といえる。

- メタバース(仮想世界)を用いた合意形成

九州地方整備局ではゲームエンジンを用いて、整備後のメタバース(仮想世界)を作成し、周辺住民の方々に体験してもらう試みだ。紙の説明資料だけでは伝わらない圧倒的なリアルさは、メタバースならではのものだろう。

ほかにも、ドローンで撮影した現場の状況を現地に行かずとも確認できる「現場バーチャルツアー」、中国道路メンテナンスセンターにおける、正しい技術の伝承を目的とした橋梁点検VR実習など、さまざまな事例が田中氏によって紹介され、その可能性の広がりは大いに期待できるものだろう。

データ連携社会

講師・田中氏は「分野を超えて連携することで、インフラDXの推進の実現が可能となる」という。その発言を象徴するのが、各分野の専門家や産学官が集結した一大プロジェクト「プラト―」だ。国交省が主導するこのプロジェクトは、3D都市モデルの整備、活用、オープンデータ化を主眼とし、さまざまなニーズに合わせたデータ利用・活用が可能となるものだ。

さらに国交省は、2020年4月から同省が保有するインフラの点検結果データなど22万件ものデータを連携し、同一インターフェースで横断的に検索、表示、ダウンロードが可能となるデータプラットフォームの整備にも着手し、検索機能の追加など随時アップデートされている。

国交省が目指すものは、高確度のデータを官民が連携し、共有、そして活用・利用するというデータ連携社会である。そこには新たな価値を創造する無限のフィールドが広がっているのではないだろうか。私たちはまさに、その転換期のなかにいるのだ。

取材・編集・文:デジコン編集部 / 写真:砂田耕希

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします