行政・政策

国交省、珠洲市LINE公式アカウントで防災支援システム運用開始。GPS連動ハザードマップとリアルタイム災害情報を一元化

国土交通省は珠洲市と連携し、市民の多くが利用する珠洲市LINE公式アカウントに追加する防災支援システムを開発し、令和7年6月9日から運用を開始すると発表した。

このシステムは能登半島地震の教訓を活かし、GPS機能を活用した現在地の災害リスク表示から避難行動支援まで、防災情報を一元的に提供する画期的なシステムとなっている。

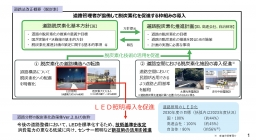

新たに開発された防災支援システムは、防災情報の散在という課題を解決するため、4つの主要機能を統合している。

第一の機能として、現在地のGPS情報からハザードマップの水害リスクを自動表示し、津波、洪水、土砂災害の危険度をLINEトークで即座に確認できる仕組みを構築した。

システムの核となるのは、珠洲市内の洪水と土砂災害の危険度をリアルタイムで表示する機能である。

洪水キキクルと土砂キキクルを活用することで、刻々と変化する気象状況に応じた災害リスクを視覚的に把握することが可能になった。

これにより市民は、従来のように複数の情報源を個別に確認する必要がなく、LINEという身近なツールで統合された防災情報にアクセスできるようになる。

第三の重要な機能として、珠洲市内の河川に設置された危機管理型水位計と河川カメラの映像をリアルタイムで提供する。

この機能は令和6年奥能登豪雨において氾濫した蛸島川での実証実験により、水位変化の早期把握効果が確認されている。

河川の状況を視覚的に確認できることで、住民自身による避難タイミングの判断精度向上が期待される。

防災教育機能として、自然災害のリスクや事前準備、災害発生時の避難行動をクイズ形式で学習できるコンテンツも搭載している。

地震・津波編と大雨・土砂災害編に分かれた防災クイズを通じて、楽しみながら防災知識を身につけることができる仕組みを整備した。

システムの操作性についても配慮され、現在位置のGPS自動検索に加えて手動検索にも対応し、想定浸水深や津波到達時間等の具体的な水害リスク情報を提供する。

避難場所についても地図上で確認できる機能を搭載し、情報収集から避難行動まで一連の流れを支援する設計となっている。

国土交通省では、この珠洲市での取り組みをモデルケースとして位置づけ、全国の自治体への普及を目指している。

このシステムは能登半島地震の教訓を活かし、GPS機能を活用した現在地の災害リスク表示から避難行動支援まで、防災情報を一元的に提供する画期的なシステムとなっている。

GPS連動ハザードマップとキキクルによるリアルタイム災害情報提供で迅速な避難判断を支援

新たに開発された防災支援システムは、防災情報の散在という課題を解決するため、4つの主要機能を統合している。

第一の機能として、現在地のGPS情報からハザードマップの水害リスクを自動表示し、津波、洪水、土砂災害の危険度をLINEトークで即座に確認できる仕組みを構築した。

システムの核となるのは、珠洲市内の洪水と土砂災害の危険度をリアルタイムで表示する機能である。

洪水キキクルと土砂キキクルを活用することで、刻々と変化する気象状況に応じた災害リスクを視覚的に把握することが可能になった。

これにより市民は、従来のように複数の情報源を個別に確認する必要がなく、LINEという身近なツールで統合された防災情報にアクセスできるようになる。

第三の重要な機能として、珠洲市内の河川に設置された危機管理型水位計と河川カメラの映像をリアルタイムで提供する。

この機能は令和6年奥能登豪雨において氾濫した蛸島川での実証実験により、水位変化の早期把握効果が確認されている。

河川の状況を視覚的に確認できることで、住民自身による避難タイミングの判断精度向上が期待される。

防災教育機能として、自然災害のリスクや事前準備、災害発生時の避難行動をクイズ形式で学習できるコンテンツも搭載している。

地震・津波編と大雨・土砂災害編に分かれた防災クイズを通じて、楽しみながら防災知識を身につけることができる仕組みを整備した。

システムの操作性についても配慮され、現在位置のGPS自動検索に加えて手動検索にも対応し、想定浸水深や津波到達時間等の具体的な水害リスク情報を提供する。

避難場所についても地図上で確認できる機能を搭載し、情報収集から避難行動まで一連の流れを支援する設計となっている。

国土交通省では、この珠洲市での取り組みをモデルケースとして位置づけ、全国の自治体への普及を目指している。

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします