土木・建設業で広まりを見せている情報化施工(ICT施工)。なかでもICT建機は、今、全国各地、多くの現場で導入されている。

ICT建機は、操縦システムによって大きく「マシンコントロール(MC)」と「マシンガイダンス(MG)」の2つに分けられるが、違いや特徴が分からない方もいるだろう。

そこで本記事では、2種類のICT建機の特徴に加え、従来の施工法と異なる点などを解説する。

ICT施工とは?建設現場を変える情報化技術の進展

Shutterstock

Shutterstock

平成20(2008)年より、国土交通省は建設現場における生産性向上や品質確保を目的に「情報化施工(ICT施工)」の導入を推進している。

ICT施工とは、情報通信技術を活用して施工の効率化や精度向上を図る新たな施工手法である。中でも中核を担うのが、ICT技術を搭載した建設機械、すなわちICT建機である。

平成28年度以降、国交省はブルドーザー、モーターグレーダー、バックホー(油圧ショベル)といった主要建機のICT化を推進してきた。

高額な投資を伴うものの、他のICT化施策と比べて現場への導入がしやすいため、全国各地の現場で普及が進んでいる。

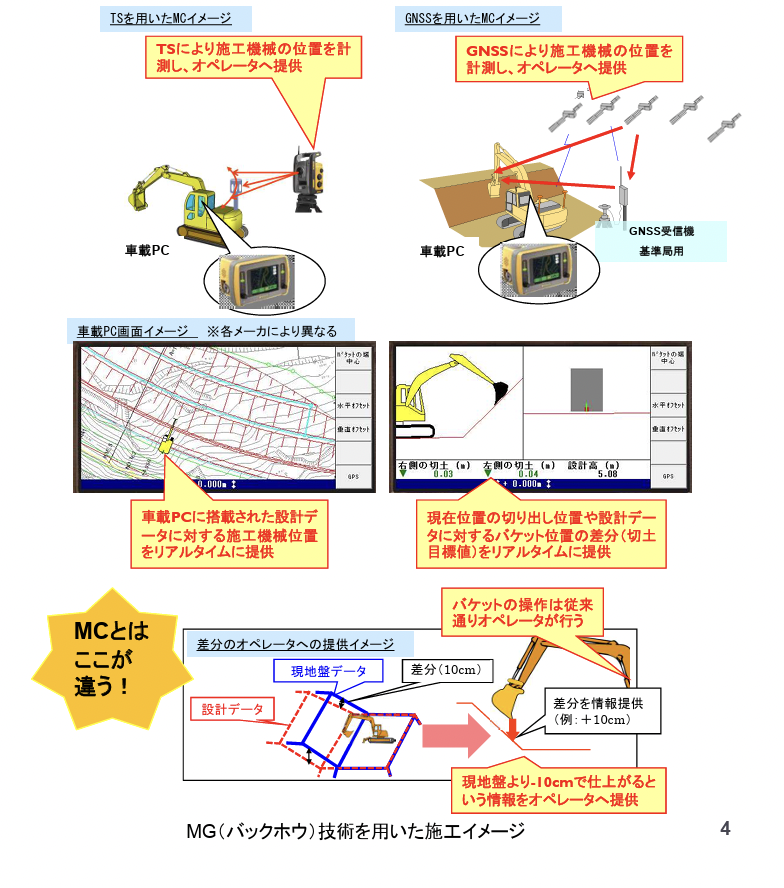

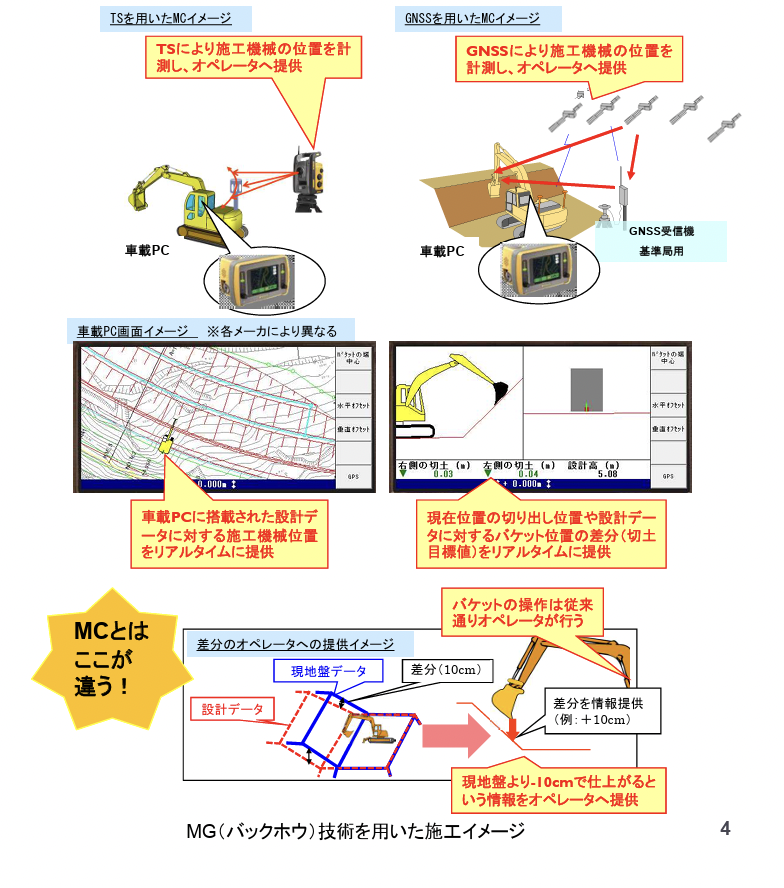

マシンガイダンス(Machine Guidance:MG)は、オペレーターに施工機械の現在位置と設計データとのズレをリアルタイムで表示するシステムである。

(画像:近畿地方整備局資料より)

(画像:近畿地方整備局資料より)

主にブルドーザーやバックホーなどに搭載され、3次元設計データをもとにGNSS(全球測位衛星システム)や自動追尾式トータルステーション(TS)で位置情報を取得する。

MGはナビゲーション機能に徹しており、あくまで「誘導」の役割にとどまる。建機そのものを自動で制御することはないため、操作はオペレーターの技術に委ねられる。

カーナビに例えるなら、ルート案内はしてくれるがハンドルは自分で握る必要がある。

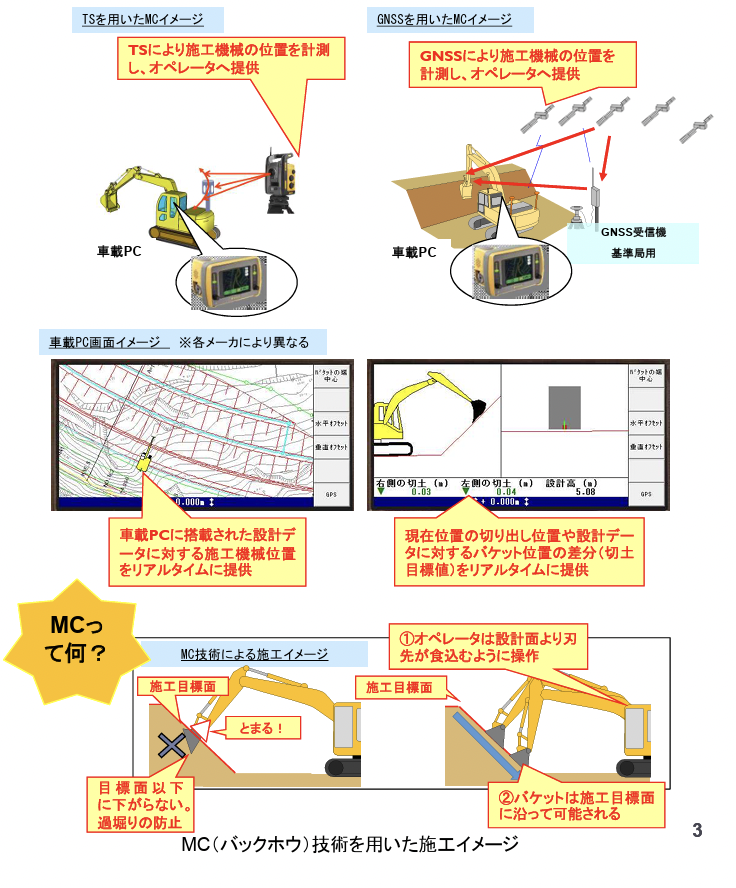

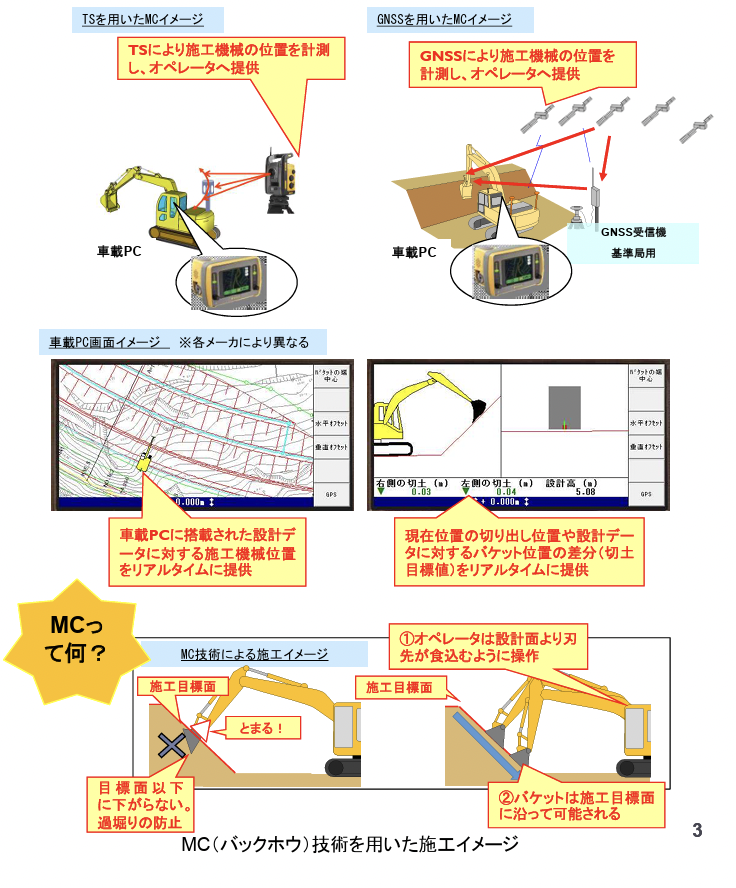

マシンコントロール(Machine Control:MC)は、MGの誘導機能に加え、建機の動作そのものを自動制御するシステムである。

(画像:近畿地方整備局資料より)

(画像:近畿地方整備局資料より)

GNSSやTSによる位置情報と設計データを照合し、機械が自動的に刃先の高さや角度を調整する。

建機によっては排土板やバケットの動きが自動化され、オペレーターの操作をアシストする。自動運転に例えるなら、目的地まで自動で走行してくれる車のような存在だ。

Shutterstock

Shutterstock

従来の施工法では、作業前に丁張りの設置作業などが必要だった。

オペレーターは、丁張りを確認しながらの作業となるため、仕上がりはオペレーターの腕によって左右される。また、作業中には補助員も設置しなければいけない。

対して、ICT建機なら丁張りも補助員も不要となり、作業効率と安全性が大幅にアップする。

従来の施工と情報化施工で大きく異なる点は、情報化施工は3次元データをベースにすることだ。

そのためには、3次元測量を行わなければならない。

対応するトータルステーションやGNSS機器が必要となり、現場によってはドローンの活用も考えられる。ICT建機では、設計データの準備も必要だ。

いっぽうで、仕上がりの確認も3次元測量で行えるのは、情報化施工の強みである。完成現場を3次元測量して、コンピューター上で設計データと重ね合わせるだけで、施工精度の確認が行える。

さらに、オペレーターはICT建機の画面で現在地と設計データを確認できるため、技術や経験に左右されない正確な施工が可能となるのだ。

目視に頼った作業にならないので、視界が不安定な夜間作業の効率も大幅にアップする。

まとめると、情報化施工を導入することで、期待できる効果は次の通りだ。

数多くのメリットがあるが、一番大きいのは工期短縮と施工精度の向上により、顧客評価が高くなることだろう。

初めこそ導入費用がかかるが、長期的な視点で見ると、費用以上の効果を得られる可能性は十分にある。

どうしても最新テクノロジーとなると、「操作が難しそう」という理由で、導入に踏み切れない事業者も多い。

しかし、ICT建機は覚えてしまえば簡単に操作できるといわれている。また、熟練のオペレーターほど、作業がラクになるともいわれる。

特にマシンガイダンスなら、既存の建機に取り付けられ、コストも抑えられるシステムもあるので導入もしやすい。

建設・土木業界の高齢化や人材不足を解決するためにも、作業精度や顧客の評価を高める意味でも、いまこそ前向きに最新テクノロジー導入を検討すべきだろう。

ICT建機は、操縦システムによって大きく「マシンコントロール(MC)」と「マシンガイダンス(MG)」の2つに分けられるが、違いや特徴が分からない方もいるだろう。

そこで本記事では、2種類のICT建機の特徴に加え、従来の施工法と異なる点などを解説する。

ICT施工とは?建設現場を変える情報化技術の進展

Shutterstock

Shutterstock平成20(2008)年より、国土交通省は建設現場における生産性向上や品質確保を目的に「情報化施工(ICT施工)」の導入を推進している。

ICT施工とは、情報通信技術を活用して施工の効率化や精度向上を図る新たな施工手法である。中でも中核を担うのが、ICT技術を搭載した建設機械、すなわちICT建機である。

平成28年度以降、国交省はブルドーザー、モーターグレーダー、バックホー(油圧ショベル)といった主要建機のICT化を推進してきた。

高額な投資を伴うものの、他のICT化施策と比べて現場への導入がしやすいため、全国各地の現場で普及が進んでいる。

マシンガイダンス(MG)とは?──“ナビゲーション”の役割を担う技術

マシンガイダンス(Machine Guidance:MG)は、オペレーターに施工機械の現在位置と設計データとのズレをリアルタイムで表示するシステムである。

(画像:近畿地方整備局資料より)

(画像:近畿地方整備局資料より)主にブルドーザーやバックホーなどに搭載され、3次元設計データをもとにGNSS(全球測位衛星システム)や自動追尾式トータルステーション(TS)で位置情報を取得する。

MGはナビゲーション機能に徹しており、あくまで「誘導」の役割にとどまる。建機そのものを自動で制御することはないため、操作はオペレーターの技術に委ねられる。

カーナビに例えるなら、ルート案内はしてくれるがハンドルは自分で握る必要がある。

マシンガイダンスのメリット

- 既存建機への後付けが可能

- 導入コストが比較的安価

- オペレーターの技能を維持・向上させられる

注意点

- GNSSやTSの信号が届かない場所では機能制限が生じる

- 操作精度はオペレーターの習熟度に依存する

マシンコントロール(MC)とは?──“自動制御”で施工精度を飛躍的に向上

マシンコントロール(Machine Control:MC)は、MGの誘導機能に加え、建機の動作そのものを自動制御するシステムである。

(画像:近畿地方整備局資料より)

(画像:近畿地方整備局資料より)GNSSやTSによる位置情報と設計データを照合し、機械が自動的に刃先の高さや角度を調整する。

建機によっては排土板やバケットの動きが自動化され、オペレーターの操作をアシストする。自動運転に例えるなら、目的地まで自動で走行してくれる車のような存在だ。

マシンコントロールのメリット

- 経験の浅いオペレーターでも高精度な施工が可能

- 過掘防止などによる品質の均一化

- 複雑な施工にも対応可能

注意点

- 導入コストが高額(専用機または高機能な後付けシステムが必要)

- メンテナンスやトラブル時の対応に専門知識が必要

従来の施工法とはどう違う? ICT施工(情報化施工)を導入する効果とは?

Shutterstock

Shutterstock従来の施工法では、作業前に丁張りの設置作業などが必要だった。

オペレーターは、丁張りを確認しながらの作業となるため、仕上がりはオペレーターの腕によって左右される。また、作業中には補助員も設置しなければいけない。

対して、ICT建機なら丁張りも補助員も不要となり、作業効率と安全性が大幅にアップする。

従来の施工と情報化施工で大きく異なる点は、情報化施工は3次元データをベースにすることだ。

そのためには、3次元測量を行わなければならない。

対応するトータルステーションやGNSS機器が必要となり、現場によってはドローンの活用も考えられる。ICT建機では、設計データの準備も必要だ。

いっぽうで、仕上がりの確認も3次元測量で行えるのは、情報化施工の強みである。完成現場を3次元測量して、コンピューター上で設計データと重ね合わせるだけで、施工精度の確認が行える。

さらに、オペレーターはICT建機の画面で現在地と設計データを確認できるため、技術や経験に左右されない正確な施工が可能となるのだ。

目視に頼った作業にならないので、視界が不安定な夜間作業の効率も大幅にアップする。

まとめると、情報化施工を導入することで、期待できる効果は次の通りだ。

- 工期の短縮

- コスト削減

- 燃料費を抑えられる

- 補助員の接触事故防止

- 精度の向上

数多くのメリットがあるが、一番大きいのは工期短縮と施工精度の向上により、顧客評価が高くなることだろう。

初めこそ導入費用がかかるが、長期的な視点で見ると、費用以上の効果を得られる可能性は十分にある。

ICT施工(情報化施工)の導入は今後さらに広まる

どうしても最新テクノロジーとなると、「操作が難しそう」という理由で、導入に踏み切れない事業者も多い。

しかし、ICT建機は覚えてしまえば簡単に操作できるといわれている。また、熟練のオペレーターほど、作業がラクになるともいわれる。

特にマシンガイダンスなら、既存の建機に取り付けられ、コストも抑えられるシステムもあるので導入もしやすい。

建設・土木業界の高齢化や人材不足を解決するためにも、作業精度や顧客の評価を高める意味でも、いまこそ前向きに最新テクノロジー導入を検討すべきだろう。

<関連URL> マシンコントロール/マシンガイダンス技術の手引書【施工者用】https://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/ict/h2603-03.pdf

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします