ICT基礎知識

【LiDAR(ライダー)とは?】iPhone12 Pro / 13Pro / 14pro / 15Pro / 16Pro搭載の「LiDAR」の仕組みをやさしく解説!〜 建設業界でも注目度急上昇 〜

最近、よく耳にするLiDAR(ライダー)というワード。iPhone 12 Pro /12 Pro Max(iPad Pro)以降の機種に標準搭載されたことで、話題になっている。

計測技術らしいということは理解できるが、「じゃあどんな技術なの?」と聞かれて、あなたは正確に答えられるだろうか?

この記事では、iPhone 搭載の「LiDAR」について、基礎から活用法までを解説していく。

LiDARの仕組みとは? Radar(レーダー)との違いは?

LiDAR(Light Detection And Ranging)は、光を用いて対象物までの距離を計測し、周囲の環境を3次元的に把握する技術である。

その名前が示す通り「光による検知と測距」を行う仕組みだ。この技術は、宇宙開発や自動運転、地形測量など幅広い分野で活用されており、近年ではiPhoneなどのモバイルデバイスにも搭載されるようになった。

LiDAR(ライダー)の基本原理は極めてシンプルだ。

レーザー光を照射しその光が対象物に当たって反射し、センサーに戻ってくるまでの時間(Time of Flight:飛行時間)を計測する。

光の速度は既知の定数(約30万km/秒)であるため、この往復時間から対象物までの距離を正確に算出できる。

具体的な計算式は以下の通りである。

例えば、レーザー光が対象物に当たって反射し、33.3ナノ秒後にセンサーに戻ってきた場合、距離 = (300,000,000 m/s × 0.0000000333秒) ÷ 2 = 5 m

LiDARシステムでは、この測距を数百万回/秒という高速で行い、照射方向を変えながら周囲の形状を点群データとして取得する。

この点群データを処理することで、周囲環境の3次元モデルを構築できるのだ。

iPhoneに搭載されたLiDARスキャナーは、特殊な光学系と高精度のセンサーを組み合わせ、コンパクトながらも高性能な3次元計測を実現している。

特にARアプリケーションでは、この技術により現実空間の正確な認識が可能となり、バーチャルオブジェクトをより自然に配置できるようになった。

名称が似ているためしばしば混同されるLiDARとRadar(Radio Detection And Ranging)だが、使用する波長や特性には大きな違いがある。

使用する波の種類

波長の違いによる特性差 LiDARで使用されるレーザー光は、Radarの電波と比較して波長が非常に短い(約1,000分の1程度)。この短い波長により、LiDARは以下のような特性を持つ。

一方、Radar(レーダー)は以下のような特性を持つ。

精度面ではLiDARが圧倒的に優位だ。Radar(レーダー)の測定精度は一般的に数十センチメートルから数メートル程度だが、LiDARはセンチメートル単位、高性能なものではミリメートル単位の精度を実現できる。

ただし、LiDARには弱点もある。雨や霧、埃などの微粒子がレーザー光を散乱させるため、悪天候下では精度が低下する。

また、強い日差しなどの外乱光も測定に影響を与える。これに対し、Radarは天候に左右されにくいという強みがある。

こうした特性の違いから、用途に応じた使い分けが行われている。

iPhoneに搭載されたLiDARは、モバイルデバイス向けに最適化された小型のシステムながら、AR体験の向上や3Dスキャンなど、さまざまな用途で活用できる高性能なセンサーとなっている。

LiDAR技術は、今日のスマートフォンに搭載されるまでに半世紀以上の発展の歴史がある。

一般的には新しい技術のように思われることが多いが、その起源は1960年代にまでさかのぼる。

当初は高価で大型の機器だったLiDARが、現在では手のひらサイズのデバイスに搭載されるまでに進化した背景には、レーザー技術、光学技術、そしてデータ処理技術の飛躍的な発展があった。

新技術のように感じられる「LiDAR」だが、この技術が誕生したのは、実は1960年代頃。

位置情報を正確に把握するために利用され、宇宙開発分野や軍事利用が主な活躍の場であった。

LiDAR技術の起源は1960年代初頭、レーザーが発明された直後に遡る。

1962年に米国のヒューズ航空機社(現レイセオン・テクノロジーズ)のエンジニアたちがルビーレーザーを用いた距離測定システムを開発したことが、LiDARの始まりとされている。

この初期のLiDAR技術は、宇宙開発において重要な役割を果たした。1969年のアポロ15号ミッションでは、月面の地形測定にレーザー高度計が使用された。

これは実質的にLiDARの原型といえる技術であり、レーザー光で月面までの距離を測定することで、詳細な地形図の作成に貢献した。

1970年代から1980年代にかけては、主に軍事利用と科学研究の分野でLiDAR技術の開発が進められた。

軍事分野では敵の検知や地形把握、科学分野では大気研究や海洋学などに応用された。

この時期のLiDARシステムは非常に大型で高価なものであり、一般への普及はまだ遠い道のりだった。

1990年代に入ると、コンピュータ処理能力の向上とレーザー技術の発展により、LiDARの民生利用が徐々に広がり始めた。

特に地質学や考古学の分野では、LiDARによる地形測量が革命的な成果をもたらした。

2009年には、中米ホンジュラスの密林地帯においてLiDAR測量が行われ、古代マヤ文明の失われた都市の発見につながるなど、考古学的な大発見にも貢献した。

この時期には建設・土木分野でもLiDARの活用が始まり、地形測量や構造物の3D計測などに利用されるようになった。

しかし、機器は依然として高価で、専門的な知識を持つオペレーターが必要だったため、一般への普及はまだ限定的だった。

2000年代に入ると、自動運転技術の発展と共にLiDARは新たな注目を集めるようになった。

2004年から2005年にかけて開催された米国国防高等研究計画局(DARPA)の自律走行車両コンペティション「DARPA Grand Challenge」では、優勝したスタンフォード大学のチームが自動運転車「Stanley」にLiDARセンサーを搭載した。

これを契機に、LiDAR技術は自動運転における重要なセンシング技術として広く認知されるようになった。

2010年代に入ると、Google(現Waymo)やUber、Tesla、トヨタなど多くの企業が自動運転技術の開発を本格化させ、その核となるセンサーとしてLiDARが採用されるようになった。

特にWaymoは、自社開発した360度スキャン可能な回転式LiDARを搭載した自動運転車を開発し、実用化に向けた実証実験を進めた。

この時期に注目されたのがVelodyne社のLiDARセンサーである。

同社は、複数のレーザー光を用いて高速かつ高精度なスキャンを可能にするマルチビーム式LiDARを開発し、自動運転車向けのデファクトスタンダードとなった。

しかし、初期のモデルは数万ドルという高価格が普及の障壁となっていた。

その後、固体素子を使用した「ソリッドステートLiDAR」の開発が進み、可動部を持たない小型で堅牢、かつ低コストなセンサーの実現に向けた競争が加速した。

LiDAR技術が一般消費者に広く認知されるきっかけとなったのは、2020年にAppleがiPad ProとiPhone 12 Proシリーズに「LiDARスキャナー」を搭載したことだろう。

それまで高価な専門機器や自動車向けセンサーとしてのイメージが強かったLiDARが、突如として数千万人のポケットに入るようになったのだ。

AppleのLiDARスキャナーは、小型ながらも5メートル程度の範囲内の物体までの距離をナノ秒単位で測定できる性能を持つ。

この技術により、ARアプリケーションのパフォーマンスが大幅に向上し、室内の3Dスキャンや暗所でのカメラ性能向上など、新たな機能が実現した。

その後、iPhone 13 Pro、14 Pro、15 Pro、16 Proシリーズにも継続してLiDARスキャナーが搭載され、アプリ開発者やユーザーによる活用が進んでいる。

特に建設業界では、スマートフォン用の測量アプリなど実用的なソリューションが登場し、専門機器を持たない一般の作業員でも高度な3D計測が可能になった。

こうしたスマートフォンへの搭載と平行して、LiDAR技術自体も進化を続けている。

特に注目されているのが「Flash LiDAR(フラッシュライダー)」と呼ばれる技術だ。これは、一度に広い範囲にレーザー光を照射し、センサーアレイで反射光を受け取る方式で、機械的な走査機構を必要としないため、より小型で堅牢、かつ低コストなセンサーの実現が期待されている。

また、シングルフォトンアバランシェダイオード(SPAD)センサーなどの新技術の登場により、より低消費電力で高感度なLiDARの開発も進んでいる。

これらの技術革新により、今後もLiDARセンサーの小型化・低コスト化が進み、さらに多くのデバイスに搭載されることが予想される。

この半世紀以上にわたるLiDARの進化は、宇宙開発や軍事利用といった特殊な用途から、今や私たちの日常生活に密接に関わるテクノロジーへと変貌を遂げたことを示している。

iPhone搭載のLiDARの仕組みと性能

iOSデバイス(iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPad Pro 、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max)に標準搭載されたトランスミッターから、パルス状の不可視光線を対象物にナノ秒単位で照射し、レシーバーへの戻り時間を計測して、5mの範囲内を瞬時にスキャニングする、立派な高精度LiDARスキャナーだ。

LiDARの測定精度を最大限に活用するには、いくつかの要因に注意を払う必要がある。

まず、測定対象の表面状態が重要な要素となる。ガラスや鏡面のように光を透過・反射する材質では、レーザー光が正確に戻ってこないため、精度が低下する可能性がある。

また、強い日差しや照明下での測定は、外乱光の影響で計測精度が低下することがある。やや暗所での測定の方が、より安定した結果が得られる傾向にある。

測定距離と角度も精度に大きく影響する。iPhoneに搭載されたLiDARの場合、推奨測定範囲は5m以内だが、対象までの距離が遠くなるほど、また照射角度が斜めになるほど、点群データの密度は低下する。

さらに、デバイスの保持安定性も重要な要素である。

手ブレは点群データの位置ズレを引き起こすため、可能な限り安定した状態での計測が推奨される。三脚などの使用も効果的だ。

建設現場における3次元計測技術は、近年急速に発展している。

代表的な技術として、LiDAR、フォトグラメトリ、レーザースキャナーの3つが挙げられる。

LiDARは、レーザー光を照射し、その反射時間から距離を計測する技術である。

一方、フォトグラメトリは、複数の写真から重複部分の視差を利用して3次元情報を復元する技術だ。

レーザースキャナーは、LiDARと同様にレーザー光を使用するが、より高精度な測距と広範囲なスキャンが可能な据置型の専用機器となっている。

精度面では、レーザースキャナーが最も高く、ミリメートル単位の計測が可能である。LiDARは、機種によって異なるものの、一般的にセンチメートル単位の精度を持つ。

フォトグラメトリは、撮影条件や処理方法によって精度が大きく変わるが、適切な条件下では数センチメートルの精度を実現できる。

導入コストは、専用機器であるレーザースキャナーが最も高額となる。フォトグラメトリは、デジタルカメラさえあれば開始できるため、初期投資が最も少ない。LiDARは、用途に応じて幅広い価格帯の機器が選択可能である。

フォトグラメトリは、写真の解析に時間がかかるが、テクスチャ情報が豊富な3Dモデルを生成できる。

LiDARとレーザースキャナーは、リアルタイムでの3次元データ取得が可能だが、色情報は基本的に含まれない。

LiDARは、その搭載形態によって特徴や用途が大きく異なる。主な種類として、車載型、航空型、モバイル型の3つがある。

車両に搭載して使用するタイプのLiDARである。

主に自動運転システムや道路・インフラ点検に活用される。計測範囲は地上から数メートルの高さまでで、走行しながら連続的なデータ取得が可能である。

360度スキャンが可能な機種が多く、道路周辺の地形や構造物を効率的に計測できる。

航空機やドローンに搭載して使用するLiDARシステムである。上空から広範囲のエリアを効率的に計測できる。

地形測量や災害調査などで活用され、植生の下の地表面データも取得可能という特徴を持つ。ただし、気象条件の影響を受けやすく、また高価な機器となる。

ハンドヘルドやスマートフォンに搭載されるコンパクトなLiDARである。

小規模な空間測定やAR(拡張現実)アプリケーションでの活用が主な用途となる。手軽に利用できる反面、測定範囲や精度は他のタイプと比べて限定的となる。

普段使いのiPhoneに標準搭載されているからといって、その実力を侮ってはいけない。

このモバイル型「LiDAR」は、土木・建設の現場で測量器として活用することができるほど、高い水準のものなのだ。

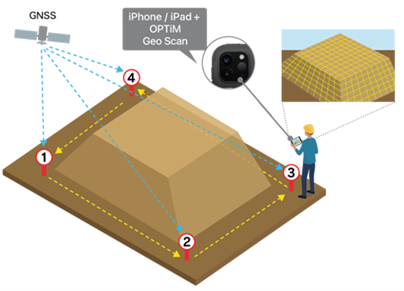

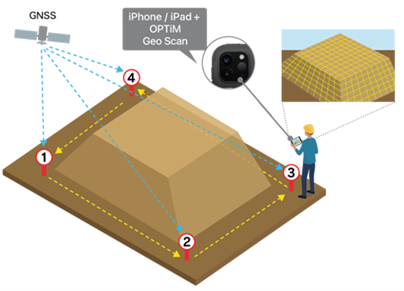

2021年には、LiDAR機能を最大限に活用することができる1人測量ができるワンマンスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」がOPTiM社からリリースされた。

「OPTiM Geo Scan」を使った測量で利用するのはLiDARスキャナ―搭載のiPhoneまたはiPad、とGNSSレシーバー(緯度経度情報の受信と読み取りをする際に必要)の2点のみ。(※ データ処理・管理には、Webアプリケーション操作用のPCが別途必要)

写真:齋藤 葵

写真:齋藤 葵

測量現場にて、スマホを手に持ち、歩きながらスキャンしていけば測量だけでなく、3次元モデル化までもが、その場で完了する。

UAVを利用した写真測量、TSを用いたLS起工測量などと比較して、測量時間を最大60%削減することが出来る上、機器導入コスト・維持費においても、最大80%の削減を可能にした。

OPTiM Geo Scan プロダクトサイトより

OPTiM Geo Scan プロダクトサイトより

作業時間の削減と導入コスト・維持費の低価格化を両立したワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」は、全国の土木・建設事業者のICT化を加速させる起爆剤となり得るアプリだろう。

目の前の空間が瞬時に点群化されていく様子を目の当たりにすれば、現場でも使ってみたいと感じるはずだ。

「他現場の帰りについでに測量を終わらせる」「施工作業の進捗を、現況データとして3Dモデル化したい」「新卒社員や内勤スタッフに測量を任せたい」など、これまで測量業務の概念を根底から覆すプロダクトになっている。

計測技術らしいということは理解できるが、「じゃあどんな技術なの?」と聞かれて、あなたは正確に答えられるだろうか?

この記事では、iPhone 搭載の「LiDAR」について、基礎から活用法までを解説していく。

LiDARの仕組みとは? Radar(レーダー)との違いは?

LiDAR(Light Detection And Ranging)は、光を用いて対象物までの距離を計測し、周囲の環境を3次元的に把握する技術である。その名前が示す通り「光による検知と測距」を行う仕組みだ。この技術は、宇宙開発や自動運転、地形測量など幅広い分野で活用されており、近年ではiPhoneなどのモバイルデバイスにも搭載されるようになった。

LiDAR(ライダー)の仕組み - 光による距離測定

LiDAR(ライダー)の基本原理は極めてシンプルだ。

レーザー光を照射しその光が対象物に当たって反射し、センサーに戻ってくるまでの時間(Time of Flight:飛行時間)を計測する。

光の速度は既知の定数(約30万km/秒)であるため、この往復時間から対象物までの距離を正確に算出できる。

具体的な計算式は以下の通りである。

距離 = (光の速度 × 往復時間) ÷ 2

例えば、レーザー光が対象物に当たって反射し、33.3ナノ秒後にセンサーに戻ってきた場合、距離 = (300,000,000 m/s × 0.0000000333秒) ÷ 2 = 5 m

LiDARシステムでは、この測距を数百万回/秒という高速で行い、照射方向を変えながら周囲の形状を点群データとして取得する。

この点群データを処理することで、周囲環境の3次元モデルを構築できるのだ。

iPhoneに搭載されたLiDARスキャナーは、特殊な光学系と高精度のセンサーを組み合わせ、コンパクトながらも高性能な3次元計測を実現している。

特にARアプリケーションでは、この技術により現実空間の正確な認識が可能となり、バーチャルオブジェクトをより自然に配置できるようになった。

Radar(レーダー)とLiDARの違い - 計測方法と精度の比較

名称が似ているためしばしば混同されるLiDARとRadar(Radio Detection And Ranging)だが、使用する波長や特性には大きな違いがある。

使用する波の種類

- LiDAR:レーザー光(近赤外線など)を使用

- Radar:電波(マイクロ波やミリ波)を使用

波長の違いによる特性差 LiDARで使用されるレーザー光は、Radarの電波と比較して波長が非常に短い(約1,000分の1程度)。この短い波長により、LiDARは以下のような特性を持つ。

- 高解像度:小さな物体も精密に検出可能

- 形状認識:物体の詳細な形状を捉えられる

- 高精度:センチメートル単位の精度で距離測定が可能

一方、Radar(レーダー)は以下のような特性を持つ。

- 天候に強い:雨や霧、雪などの悪天候下でも計測可能

- 長距離測定:電波の減衰が少ないため、より遠くまで計測できる

- 透過性:一部の材質を透過できる

測定精度の比較

精度面ではLiDARが圧倒的に優位だ。Radar(レーダー)の測定精度は一般的に数十センチメートルから数メートル程度だが、LiDARはセンチメートル単位、高性能なものではミリメートル単位の精度を実現できる。

ただし、LiDARには弱点もある。雨や霧、埃などの微粒子がレーザー光を散乱させるため、悪天候下では精度が低下する。

また、強い日差しなどの外乱光も測定に影響を与える。これに対し、Radarは天候に左右されにくいという強みがある。

用途による使い分け

こうした特性の違いから、用途に応じた使い分けが行われている。

- 自動車の自動運転:LiDARとRadarを組み合わせ、双方の長所を活かす

- 気象観測:Radarが主に使用される

- 詳細な地形測量:LiDARが主に使用される

- 建設現場での3D計測:LiDARが精度面で有利

iPhoneに搭載されたLiDARは、モバイルデバイス向けに最適化された小型のシステムながら、AR体験の向上や3Dスキャンなど、さまざまな用途で活用できる高性能なセンサーとなっている。

LiDAR技術の歴史と進化〜実は昔から活用されてきたLiDAR 〜

LiDAR技術は、今日のスマートフォンに搭載されるまでに半世紀以上の発展の歴史がある。

一般的には新しい技術のように思われることが多いが、その起源は1960年代にまでさかのぼる。

当初は高価で大型の機器だったLiDARが、現在では手のひらサイズのデバイスに搭載されるまでに進化した背景には、レーザー技術、光学技術、そしてデータ処理技術の飛躍的な発展があった。

新技術のように感じられる「LiDAR」だが、この技術が誕生したのは、実は1960年代頃。

位置情報を正確に把握するために利用され、宇宙開発分野や軍事利用が主な活躍の場であった。

宇宙開発から民生利用へ

LiDAR技術の起源は1960年代初頭、レーザーが発明された直後に遡る。

1962年に米国のヒューズ航空機社(現レイセオン・テクノロジーズ)のエンジニアたちがルビーレーザーを用いた距離測定システムを開発したことが、LiDARの始まりとされている。

この初期のLiDAR技術は、宇宙開発において重要な役割を果たした。1969年のアポロ15号ミッションでは、月面の地形測定にレーザー高度計が使用された。

これは実質的にLiDARの原型といえる技術であり、レーザー光で月面までの距離を測定することで、詳細な地形図の作成に貢献した。

1970年代から1980年代にかけては、主に軍事利用と科学研究の分野でLiDAR技術の開発が進められた。

軍事分野では敵の検知や地形把握、科学分野では大気研究や海洋学などに応用された。

この時期のLiDARシステムは非常に大型で高価なものであり、一般への普及はまだ遠い道のりだった。

1990年代に入ると、コンピュータ処理能力の向上とレーザー技術の発展により、LiDARの民生利用が徐々に広がり始めた。

特に地質学や考古学の分野では、LiDARによる地形測量が革命的な成果をもたらした。

2009年には、中米ホンジュラスの密林地帯においてLiDAR測量が行われ、古代マヤ文明の失われた都市の発見につながるなど、考古学的な大発見にも貢献した。

この時期には建設・土木分野でもLiDARの活用が始まり、地形測量や構造物の3D計測などに利用されるようになった。

しかし、機器は依然として高価で、専門的な知識を持つオペレーターが必要だったため、一般への普及はまだ限定的だった。

自動運転技術への応用

2000年代に入ると、自動運転技術の発展と共にLiDARは新たな注目を集めるようになった。

2004年から2005年にかけて開催された米国国防高等研究計画局(DARPA)の自律走行車両コンペティション「DARPA Grand Challenge」では、優勝したスタンフォード大学のチームが自動運転車「Stanley」にLiDARセンサーを搭載した。

これを契機に、LiDAR技術は自動運転における重要なセンシング技術として広く認知されるようになった。

2010年代に入ると、Google(現Waymo)やUber、Tesla、トヨタなど多くの企業が自動運転技術の開発を本格化させ、その核となるセンサーとしてLiDARが採用されるようになった。

特にWaymoは、自社開発した360度スキャン可能な回転式LiDARを搭載した自動運転車を開発し、実用化に向けた実証実験を進めた。

この時期に注目されたのがVelodyne社のLiDARセンサーである。

同社は、複数のレーザー光を用いて高速かつ高精度なスキャンを可能にするマルチビーム式LiDARを開発し、自動運転車向けのデファクトスタンダードとなった。

しかし、初期のモデルは数万ドルという高価格が普及の障壁となっていた。

その後、固体素子を使用した「ソリッドステートLiDAR」の開発が進み、可動部を持たない小型で堅牢、かつ低コストなセンサーの実現に向けた競争が加速した。

スマートフォンへの搭載と一般化

LiDAR技術が一般消費者に広く認知されるきっかけとなったのは、2020年にAppleがiPad ProとiPhone 12 Proシリーズに「LiDARスキャナー」を搭載したことだろう。

それまで高価な専門機器や自動車向けセンサーとしてのイメージが強かったLiDARが、突如として数千万人のポケットに入るようになったのだ。

AppleのLiDARスキャナーは、小型ながらも5メートル程度の範囲内の物体までの距離をナノ秒単位で測定できる性能を持つ。

この技術により、ARアプリケーションのパフォーマンスが大幅に向上し、室内の3Dスキャンや暗所でのカメラ性能向上など、新たな機能が実現した。

その後、iPhone 13 Pro、14 Pro、15 Pro、16 Proシリーズにも継続してLiDARスキャナーが搭載され、アプリ開発者やユーザーによる活用が進んでいる。

特に建設業界では、スマートフォン用の測量アプリなど実用的なソリューションが登場し、専門機器を持たない一般の作業員でも高度な3D計測が可能になった。

こうしたスマートフォンへの搭載と平行して、LiDAR技術自体も進化を続けている。

特に注目されているのが「Flash LiDAR(フラッシュライダー)」と呼ばれる技術だ。これは、一度に広い範囲にレーザー光を照射し、センサーアレイで反射光を受け取る方式で、機械的な走査機構を必要としないため、より小型で堅牢、かつ低コストなセンサーの実現が期待されている。

また、シングルフォトンアバランシェダイオード(SPAD)センサーなどの新技術の登場により、より低消費電力で高感度なLiDARの開発も進んでいる。

- Flash LiDAR:点走査式のLiDARとは異なり、一度に広い範囲にレーザー光を照射し、2D検出器アレイで受光する方式

- シングルフォトンアバランシェダイオード(SPAD):単一光子を検出できる高感度なセンサー

これらの技術革新により、今後もLiDARセンサーの小型化・低コスト化が進み、さらに多くのデバイスに搭載されることが予想される。

この半世紀以上にわたるLiDARの進化は、宇宙開発や軍事利用といった特殊な用途から、今や私たちの日常生活に密接に関わるテクノロジーへと変貌を遂げたことを示している。

iPhone搭載のLiDARの仕組みと性能

iOSデバイス(iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPad Pro 、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max)に標準搭載されたトランスミッターから、パルス状の不可視光線を対象物にナノ秒単位で照射し、レシーバーへの戻り時間を計測して、5mの範囲内を瞬時にスキャニングする、立派な高精度LiDARスキャナーだ。- 測定範囲:約5メートル

- 測定速度:ナノ秒単位での高速スキャン

- 使用光:不可視の近赤外線レーザー

- iPhoneでのLiDAR活用例

- AR(拡張現実)アプリケーションの精度向上

- 室内の3Dスキャンと立体モデル作成

- 暗所でのカメラオートフォーカス性能向上

LiDARの測定精度に影響を与える要因は?

LiDARの測定精度を最大限に活用するには、いくつかの要因に注意を払う必要がある。

まず、測定対象の表面状態が重要な要素となる。ガラスや鏡面のように光を透過・反射する材質では、レーザー光が正確に戻ってこないため、精度が低下する可能性がある。

また、強い日差しや照明下での測定は、外乱光の影響で計測精度が低下することがある。やや暗所での測定の方が、より安定した結果が得られる傾向にある。

測定距離と角度も精度に大きく影響する。iPhoneに搭載されたLiDARの場合、推奨測定範囲は5m以内だが、対象までの距離が遠くなるほど、また照射角度が斜めになるほど、点群データの密度は低下する。

さらに、デバイスの保持安定性も重要な要素である。

手ブレは点群データの位置ズレを引き起こすため、可能な限り安定した状態での計測が推奨される。三脚などの使用も効果的だ。

3次元計測技術の比較:LiDAR vs フォトグラメトリ vs レーザースキャナー

建設現場における3次元計測技術は、近年急速に発展している。

代表的な技術として、LiDAR、フォトグラメトリ、レーザースキャナーの3つが挙げられる。

計測原理の違い

LiDARは、レーザー光を照射し、その反射時間から距離を計測する技術である。

一方、フォトグラメトリは、複数の写真から重複部分の視差を利用して3次元情報を復元する技術だ。

レーザースキャナーは、LiDARと同様にレーザー光を使用するが、より高精度な測距と広範囲なスキャンが可能な据置型の専用機器となっている。

精度と適用範囲

精度面では、レーザースキャナーが最も高く、ミリメートル単位の計測が可能である。LiDARは、機種によって異なるものの、一般的にセンチメートル単位の精度を持つ。

フォトグラメトリは、撮影条件や処理方法によって精度が大きく変わるが、適切な条件下では数センチメートルの精度を実現できる。

コストと運用性

導入コストは、専用機器であるレーザースキャナーが最も高額となる。フォトグラメトリは、デジタルカメラさえあれば開始できるため、初期投資が最も少ない。LiDARは、用途に応じて幅広い価格帯の機器が選択可能である。

データ処理の特徴

フォトグラメトリは、写真の解析に時間がかかるが、テクスチャ情報が豊富な3Dモデルを生成できる。

LiDARとレーザースキャナーは、リアルタイムでの3次元データ取得が可能だが、色情報は基本的に含まれない。

各種LiDARの特徴比較:車載/航空/モバイル

LiDARは、その搭載形態によって特徴や用途が大きく異なる。主な種類として、車載型、航空型、モバイル型の3つがある。

車載型LiDAR

車両に搭載して使用するタイプのLiDARである。

主に自動運転システムや道路・インフラ点検に活用される。計測範囲は地上から数メートルの高さまでで、走行しながら連続的なデータ取得が可能である。

360度スキャンが可能な機種が多く、道路周辺の地形や構造物を効率的に計測できる。

航空型LiDAR

航空機やドローンに搭載して使用するLiDARシステムである。上空から広範囲のエリアを効率的に計測できる。

地形測量や災害調査などで活用され、植生の下の地表面データも取得可能という特徴を持つ。ただし、気象条件の影響を受けやすく、また高価な機器となる。

モバイル型LiDAR

ハンドヘルドやスマートフォンに搭載されるコンパクトなLiDARである。

小規模な空間測定やAR(拡張現実)アプリケーションでの活用が主な用途となる。手軽に利用できる反面、測定範囲や精度は他のタイプと比べて限定的となる。

土木・建設、インフラの現場での活躍が期待される、iPhone搭載の「LiDARセンサー」

普段使いのiPhoneに標準搭載されているからといって、その実力を侮ってはいけない。

このモバイル型「LiDAR」は、土木・建設の現場で測量器として活用することができるほど、高い水準のものなのだ。

2021年には、LiDAR機能を最大限に活用することができる1人測量ができるワンマンスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」がOPTiM社からリリースされた。

「OPTiM Geo Scan」を使った測量で利用するのはLiDARスキャナ―搭載のiPhoneまたはiPad、とGNSSレシーバー(緯度経度情報の受信と読み取りをする際に必要)の2点のみ。(※ データ処理・管理には、Webアプリケーション操作用のPCが別途必要)

写真:齋藤 葵

写真:齋藤 葵測量現場にて、スマホを手に持ち、歩きながらスキャンしていけば測量だけでなく、3次元モデル化までもが、その場で完了する。

UAVを利用した写真測量、TSを用いたLS起工測量などと比較して、測量時間を最大60%削減することが出来る上、機器導入コスト・維持費においても、最大80%の削減を可能にした。

OPTiM Geo Scan プロダクトサイトより

OPTiM Geo Scan プロダクトサイトより作業時間の削減と導入コスト・維持費の低価格化を両立したワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」は、全国の土木・建設事業者のICT化を加速させる起爆剤となり得るアプリだろう。

目の前の空間が瞬時に点群化されていく様子を目の当たりにすれば、現場でも使ってみたいと感じるはずだ。

「他現場の帰りについでに測量を終わらせる」「施工作業の進捗を、現況データとして3Dモデル化したい」「新卒社員や内勤スタッフに測量を任せたい」など、これまで測量業務の概念を根底から覆すプロダクトになっている。

参考:

https://www.apple.com/jp/iphone-12-pro/

https://www.keyence.co.jp/ss/general/automotive-manufacturing/010/https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/laser-diodes/ld_what10

https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20201204/3020https://www.gizmodo.jp/2020/05/what-is-lidar-and-why-would-you-want-it-on-your-phone.html

https://wired.jp/2018/02/09/lidar-self-driving-cars/

1. 国土交通省:UAV搭載型レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案)(2020)

2. 日本写真測量学会:三次元計測技術の基礎(2018)

3. 土木学会:ICT活用工事の実施に関する要領集(2021)

4. 国土技術政策総合研究所:三次元点群データを用いた出来形管理要領(2019)

画像:Shutterstockより

https://www.apple.com/jp/iphone-12-pro/

https://www.keyence.co.jp/ss/general/automotive-manufacturing/010/https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/laser-diodes/ld_what10

https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20201204/3020https://www.gizmodo.jp/2020/05/what-is-lidar-and-why-would-you-want-it-on-your-phone.html

https://wired.jp/2018/02/09/lidar-self-driving-cars/

1. 国土交通省:UAV搭載型レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案)(2020)

2. 日本写真測量学会:三次元計測技術の基礎(2018)

3. 土木学会:ICT活用工事の実施に関する要領集(2021)

4. 国土技術政策総合研究所:三次元点群データを用いた出来形管理要領(2019)

画像:Shutterstockより

WRITTEN by

高橋 奈那

神奈川県生まれのコピーライター。コピーライター事務所アシスタント、広告制作会社を経て、2020年より独立。企画・構成からコピーライティング・取材執筆など、ライティング業務全般を手がける。学校法人や企業の発行する広報誌やオウンドメディアといった、広告主のメッセージをじっくり伝える媒体を得意とする。

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします