はじめに

近年、さまざまな場面でドローン(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)が活用されているのはご存じのとおりである。

2022年12月5日からは改正航空法が施行され、「レベル4」飛行が実現できることとなり、ドローン活用の可能性がさらに広がっている。

レベル4飛行とは、ドローンを含む無人航空機を、有人地帯の上空においても、補助者を置くことなく、目視外まで飛行させられるものだ。

これによって、都市部の物流や警備、インフラ整備や、災害時の人命救助をはじめとしたさまざまな支援の場面でドローンの活用が期待されている。

こうした法整備にのっとったドローンの改良・研究も着実に進んでいる状況だが、現在、ドローンの利活用がもっとも進んでいるのが、土木・建設の現場である。

人員不足が叫ばれて久しい土木・建設現場において、人員を危険にさらすことなく点検やデータ収集を行えるドローンの存在は、現場のDX化に欠かせない存在となっている。

今回は、そんなドローンの導入を検討されている方々のために、ドローン測量における利活用の基礎知識を紹介していこう。

2025年の最新情報も踏まえながら、ドローン測量の手順、メリット・デメリット、最新の機材や技術動向まで詳しく解説する。

ドローン測量の基本と種類

ドローン測量とは

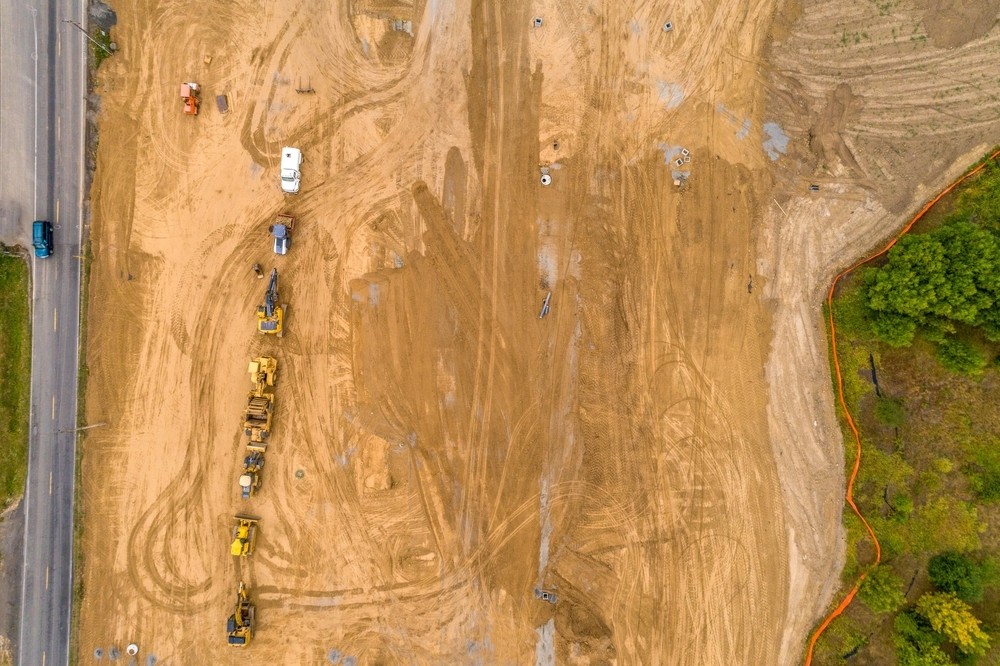

ドローン測量とは、カメラやレーザースキャナーを搭載したドローンを使用して上空から地形や構造物を計測し、デジタルデータとして取得する測量方法である。

国土交通省国土地理院では正式に「UAV(無人航空機)を用いた公共測量」と呼んでいる。

従来の測量方法と比較して、広範囲の測量を短時間で効率的に行えることが大きな特徴だ。

国土交通省の報告によれば、測定作業は従来の手法と比較して約1/6ほどの時間で完了し、成果作成も約1/2の日数程度で済むため、業務効率の大幅な向上が実現できるとされている。

測量の種類:写真測量とレーザー測量

ドローン測量は、主に以下の2つの方法に分けられる。

1. 写真測量(フォトグラメトリ)

ドローンに搭載したカメラで対象エリアを上空から撮影し、複数の写真を合成することで3次元データを取得する方法である。比較的安価に導入でき、植生が少ない土木現場や建設現場での測量に適している。

《特徴》

- 比較的低コストで導入可能(機体と解析ソフトで数十万円から)

- 高解像度の画像データから詳細な表面情報が取得可能

- 植生や樹木が多い場所では地表面の計測が難しい

- データ解析に高性能なPCが必要

2. レーザー測量(LiDAR測量)

ドローンにLiDAR(Light Detection And Ranging)と呼ばれるレーザースキャナーを搭載し、レーザー光を照射して反射光の情報から距離を計測する方法である。植生が密集している場所でも地表面を測量できるのが大きな特徴だ。

《特徴》

- レーザーが植生を透過するため、森林や草地でも地表面の測量が可能

- 写真測量より精密かつ高精度な計測が可能

- 写真測量と比べて導入コストが高い(数百万円から)

- 雨や霧などの気象条件による精度低下がある

ドローン測量のプロセス

最初に、ドローン測量のプロセスを段階ごとに説明していこう。

1. 測量計画の立案

測量を行う前に、以下の点を考慮した計画を立てる必要がある。

- 測量の目的と必要な精度の決定

- 測量範囲の設定

- 法規制の確認(飛行申請が必要なエリアかどうか)

- 適切な機材の選定(写真測量かレーザー測量か)

- 天候や風の状況の確認

2. 現地調査

実際に足を運んで現地調査を行う。障害物の有無や通信状況を確認し、安全に飛行できるか確認する。この調査をもとに、最適な飛行ルートを作成する。

3. 飛行許可申請(必要な場合)

以下のような場所でドローンを飛行させる場合は、国土交通省への飛行許可申請が必要となる。

- 空港周辺の空域

- 人口集中地区(DID)の上空

- 地表または水面から150m以上の高さの空域

- イベント上空

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 30m未満の距離での第三者または物件への接近飛行

2022年12月からは「一等無人航空機操縦士」や「二等無人航空機操縦士」といった国家資格が創設され、資格保有者は特定の飛行形態での許可申請が簡略化または不要になっている。

4. 標定点(GCP)の設置

地上基準点(GCP: Ground Control Point)を測量範囲内に設置する。

GCPは精度を高めるために重要な役割を果たし、測量データの位置合わせや精度検証に使用される。

標定点の設置間隔によって精度の調整が可能で、設置数を増やすことでより高精度なデータを取得できる。

例えば、写真測量では80点の標定点が必要な現場でも、レーザー測量であれば6点程度で済む場合もある。

5. ドローンの飛行と計測

計画した飛行ルートに沿ってドローンを飛行させ、データを取得する。

飛行中はドローンの状態を常に監視し、安全を確保する。なお、写真測量の場合は約80%以上の重複度で写真を撮影するのが一般的である。

6. データ解析と成果物の作成

取得したデータを専用ソフトウェアで解析し、以下のような成果物を作成する。

- オルソ画像: 複数の空中写真を組み合わせ、位置情報を持った正射投影画像

- 3次元点群データ: XYZ座標を持つ点の集合体で、地形の3次元形状を表現

- 数値表層モデル(DSM): 建物や樹木を含む地表面の標高データ

- 数値地形モデル(DTM): 建物や樹木を除いた地表面の標高データ

- 等高線図: 標高値が等しい点を結んだ線で表した地形図

- 断面図: 特定の場所での地形の断面を表示した図

- 土量計算: 盛土・切土の土量を算出

ドローン測量を検討する際の注意点

ドローン測量の導入を検討する際に、考慮しなくてはならない点も存在する。

操作技術の習得

誰でも簡単に操作できるドローンも増えているが、測量に使用する場合は安全かつ効果的に使用するための訓練が必要となる。

特に公共測量や高精度な測量を行う場合は、操縦技術と測量の知識の両方が求められる。

2022年12月から始まった国家資格制度では、「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種類の資格が設けられている。

有人地帯での目視外飛行(レベル4飛行)を行うには一等資格が必要だ。

適切な飛行環境と条件

ドローンは広範囲での測量に適しているため、狭い範囲であれば従来の測量方法のほうが短時間で行える場合もある。また、以下のような環境では測量が難しい場合がある。

- 強風時(風速5m/s以上)

- 雨天や霧が発生している場合

- 木々や建物などの障害物が多い場所

- 通信状態が悪い場所

- バッテリー持続時間の制約

ドローンは小型軽量であることから、バッテリーの持続時間に制約がある。

測量範囲が広い場合は、バッテリー交換を考慮した飛行計画が必要となる。最新の機種でも一般的な飛行時間は20〜30分程度である。

精度と解像度の要件

測量の目的によって必要な精度や解像度が異なる。レーザー測量は高精度だが、導入コストが高くなる。以下に測量目的別の精度目安を示す。

- 出来形管理:±5cm以内

- 起工測量:±10cm以内

- 部分払い出来高測量:±20cm以内

データ処理環境の整備

取得した大量のデータを処理するには、高性能なコンピュータと専用ソフトウェアが必要となる。また、データ処理には専門知識も求められるため、人材の確保や教育も考慮すべき点である。

人的・時間的コストを低減できるメリット

ドローンによる測量には、様々なハードルがあるものの、多くのメリットもある。

少人数での測量が可能

従来の測量では複数の測量士が必要だったが、ドローン測量では操縦者1名と補助者1名程度で測量が可能になる。

測量にかかる人件費も抑えることができるため、初期投資さえ行えば、その後のランニングコストは抑えられる。

短時間での広範囲測量

トータルステーションなどを使った地上での測量よりも、広範囲の測量を短時間で行える。例えば1ヘクタールの土地を測量する場合。

- 従来の測量:平坦な場所で2〜3日、起伏が激しい地形では1週間程度

- ドローン測量:数時間〜半日程度

- アクセス困難な場所の測量が可能

上空からの測量は、地上からの測量よりも物理的な制約が少ない。危険な場所や立ち入りが困難な急斜面、災害現場などでも、安全に測量データを取得できる。

3次元データの取得と活用

ドローン測量で取得した3次元データは、以下のような用途に活用できる。

人の手によって作成した測量結果で3次元モデルを作るのは大きな労力がかかるが、ドローン測量データを元に3次元モデルを作ることは比較的容易である。

従来のやり方で測量を行った場合、3次元モデルを外注して作っていたところも、ドローンを用いた測量を行えば、自社でモデリングが可能になるケースも増えている。

ドローン測量の仕組み

オルソ画像

オルソ画像とは、ドローンが撮影した写真と地図データとを重ね合わせることで取得できる「地理空間情報」のことだ。

写真をいくつも組み合わせることで、傾き・歪みを修正し、正確な位置、サイズを算出できる。距離計測や面積計算も容易に行える。

オルソ画像の作成は以下の手順で行われる。

- 複数枚の空中写真を撮影(80%以上の重複度)

- 写真間の特徴点を自動検出し、写真の位置関係を特定

- 地上基準点(GCP)を用いて位置合わせ

- 写真の歪みを修正し、一枚の画像に合成

3次元点群データ

3次元点群データとは、ドローンで空中から取得したXYZ軸の情報のことである。

ドローンが取得した高度情報と位置情報を、カメラやレーザー測距装置で捉えたデータと組み合わせることで作成される。

全ての「点」に位置情報「XYZ」が付与されている。

このデータを専用のソフトで加工すれば、距離計測や盛土の体積算出などがスムーズに行える。加えて、3次元点群データは、3Dモデル作成・図面作成・出来形管理などの素材にもなる。

最新のドローン測量技術とトレンド

高精度LiDARの小型化と低価格化

近年のLiDAR技術の進化により、小型軽量で高精度なLiDARセンサーが登場している。

従来は数千万円していた測量用LiDARシステムが、1000万円台あるいは500万円台で導入できるようになりつつある。

特に2023年以降、高性能かつ比較的安価なドローン用LiDARシステムが登場している。

例えば、「Terra Lidar」シリーズや「FLIGHTS SCAN」などは、従来の1/3程度の価格で導入可能な国産UAVレーザースキャナーとして注目されている。

こうした機器は対地高度120mで精度±5cmという高精度計測が可能で、広範囲をスピーディに測量できる。

AIと機械学習の活用

ドローン測量データの処理・解析において、AI(人工知能)と機械学習が活用され始めていると業界レポートで報告されている。

これにより、測量データからの地形・構造物の自動認識や変化の検出、異常箇所の抽出などが可能になりつつあるとされる。

技術専門誌では、大規模言語モデル(LLM)などの新しいAI技術の活用によって、より効率的なデータ処理が期待されているという情報も見られるが、実用化の程度は各企業や技術によって異なる状況だ。

RTK/PPK技術の普及

RTK(Real Time Kinematic:リアルタイムキネマティック)やPPK(Post Processing Kinematic:後処理キネマティック)といったGNSS測位技術がドローン測量に採用されている。

これらの技術により、標定点(GCP)の数を減らしつつも高精度な測量が可能になるとされる。

特にRTK搭載ドローンは、メーカーの技術情報によれば、リアルタイムで高精度な位置情報を取得できるため、効率的な測量が実現できるとのことだ。

市場調査によると、比較的低価格なRTK対応ドローンも登場しており、測量用途への導入がしやすくなってきているという。ただし、RTK/PPK技術の精度や性能は、使用する機材や環境条件によって変わる点に注意が必要である。

クラウドベースの解析ソリューション

従来のデスクトップ型の解析ソフトに代わり、クラウドベースの解析サービスが登場してきていると業界報告がある。

これにより、高性能なコンピュータがなくても、ウェブブラウザからデータのアップロードとクラウド上での処理が可能になると言われている。

Pix4D、DroneDeploy、Terra Mapperなどのクラウドサービスは、公式情報によれば、使いやすいインターフェースと自動処理機能を備えており、専門知識がなくても高品質な測量成果を得られるとされる。

ただし、実際の使いやすさや処理能力はサービスによって異なり、また処理するデータ量によって料金体系も変わるため、各サービスの最新情報を確認することが推奨される。

モバイルデバイスを活用した測量

iPhoneなどのモバイルデバイスに搭載されたLiDARセンサーを活用した簡易測量の技術も開発されている。

例えば「OPTiM Geo Scan」のようなワンマン測量アプリは、開発元オプティムの情報によれば、iPhone 12 Pro以降の機種に搭載されているLiDARを利用して、3次元計測を行うことができる。

このような技術は、ドローン測量よりもさらに手軽で、小規模な測量や補助的な計測に活用できる。

とくにOPTiM Geo Scanは国土交通省の要領「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠しており、土木・建設における起工測量や出来形測量でも活用できる。

3次元測量を始めてみたい事業者のみなさんにとっては、ドローン測量よりも圧倒的にハードルが低いこの測量アプリをぜひ、一度試してみてはいかがだろうか?

ドローン測量の導入費用と外注価格

ドローン測量を導入する場合の費用は、自社で導入するか外注するかで大きく異なるとされる。

以下の価格情報は市場調査や業界レポートに基づく一般的な目安であり、実際の価格は時期や地域、サービス内容によって変動する点に注意が必要である。

自社導入の場合

自社でドローン測量を導入する場合の費用は、測量方法や必要な精度によって異なると報告されている。

《写真測量の場合(2024年時点の市場調査による一般的な価格帯)》

- 機体本体:約20〜90万円

- 解析ソフト:年間約40〜100万円(サブスクリプション型が多い)

- 周辺機材(予備バッテリー、PC、タブレットなど):約20〜30万円

- 保険費用:年間約5〜10万円

- ドローン操縦士の育成・資格取得:約10〜30万円

《レーザー測量の場合(2024年時点の市場調査による一般的な価格帯)》

- 機体本体+LiDARシステム:約500〜3000万円 (メーカーによっては500〜1000万円台の製品も報告されている)

- 解析ソフト:年間約50〜200万円

- 周辺機材:約30〜50万円

- 保険費用:年間約10〜20万円

- 専門オペレーターの育成・確保:約30〜50万円

外注の場合

専門業者にドローン測量を依頼する場合の価格相場は、業者への聞き取り調査によると以下のような目安とされている。

《写真測量(2024年時点の一般的な価格帯)》

- 1ヘクタール未満:約10〜30万円

- 1〜5ヘクタール:約30〜80万円

- 5〜10ヘクタール:約80〜150万円

《レーザー測量(2024年時点の一般的な価格帯)》

- 1ヘクタール未満:約30〜80万円

- 1〜5ヘクタール:約80〜200万円

- 5〜10ヘクタール:約200〜300万円以上

業界関係者によると、測量範囲が広くなるほど、1ヘクタールあたりの単価は下がる傾向にあるとのことだ。

また、成果物の種類や必要な精度によっても価格は変動するため、具体的な見積もりを複数の業者から取得することが推奨される。

まとめ

ドローン測量は、土木・建設業界における測量作業を大きく変革する技術として注目されている。

従来の測量方法と比較して、人的・時間的コストを削減しながら、精度の高い3次元データを取得できる点が、多くの専門家によって評価されている。

法規制の整備や技術の進化により、ドローン測量の導入ハードルは下がってきていると業界関係者は指摘している。

国産の比較的低価格なシステムの開発やクラウドベースの解析サービスの登場により、中小企業でも導入を検討しやすくなってきているとの報告もある。

測量の目的や現場の状況に応じて、写真測量とレーザー測量それぞれの特性を理解し、適切に選択することが重要だ。

また、自社導入と外注のメリット・デメリットを比較検討し、自社の状況に最適な方法を選ぶことが専門家によって推奨されている。

ドローン測量技術は今後も発展が続くと予測されており、AIや機械学習との組み合わせにより、効率化や高度化が期待されている。

建設業界のDX化が進む中、ドローン測量はその重要な要素として、活用の幅が広がっていく可能性がある。

参考文献:国土交通省国土地理院「UAVを用いた公共測量マニュアル」(2017年3月改正)/国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(2024年)/国土交通省「無人航空機操縦者技能証明制度」(2022年12月施行)/

WRITTEN by

建設土木のICT活用など、

デジコンからの最新情報をメールでお届けします