人工衛星がとらえる地球の観測データは、天気予報や災害対策などに活用され、私たちの暮らしになくてはならないものとなっている。

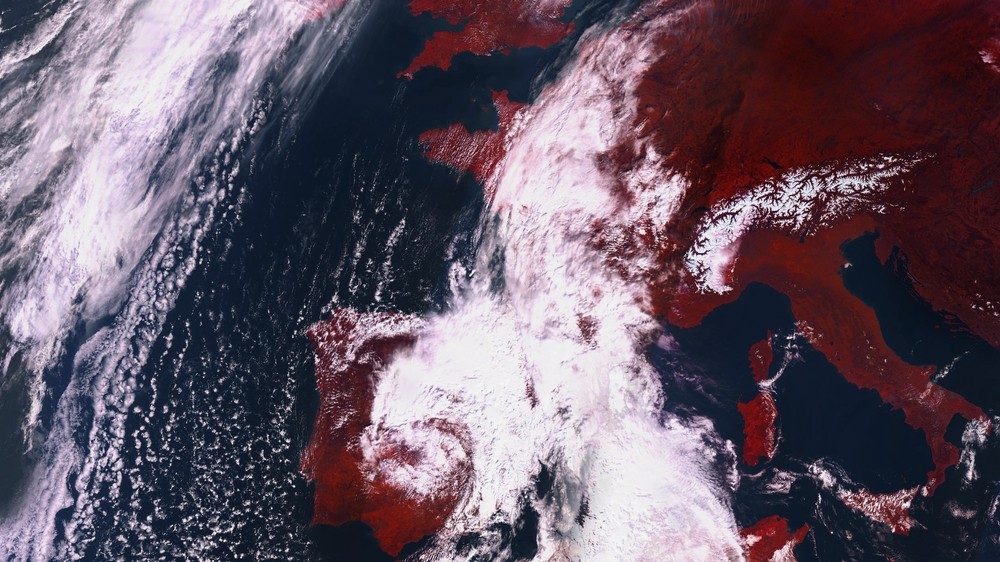

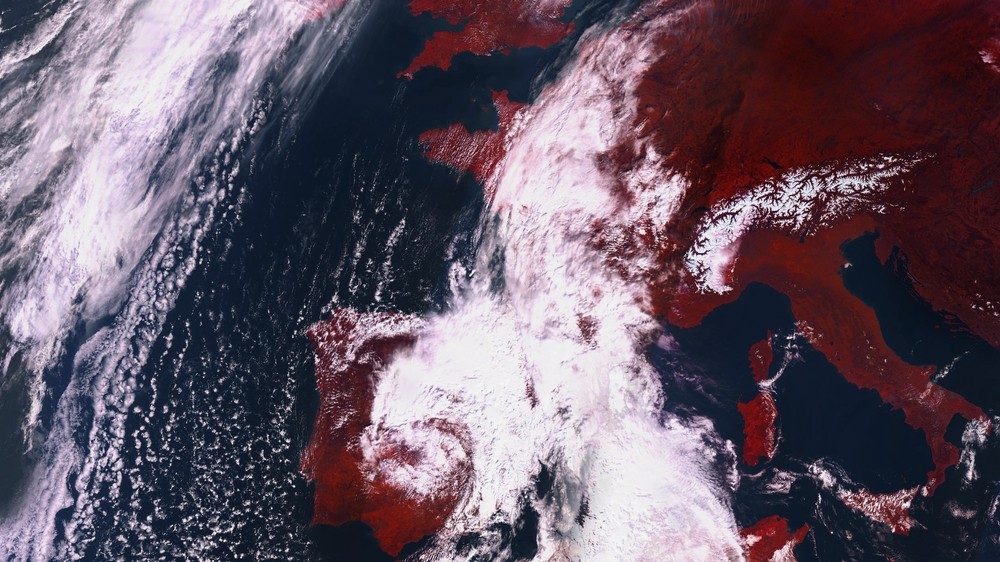

こうした観測衛星の多くはカメラで地表の映像を撮影する、いわゆる「光学衛星」が主流だった。

しかし近年は、カメラの代わりにマイクロ波レーダーを使った『SAR衛星』と呼ばれる新しい人工衛星が登場し、その活用が進んでいる。

SAR衛星は、60年以上前に打ち上げられたアポロ17号に搭載されていた歴史のある技術ではあるが、民間が利用できるようになってからはまだ10年にも満たない。

近年は、民間小型SAR衛星の開発も盛んになっており、ますます注目度が高まる分野なのである。本記事では、SAR衛星の基礎知識から、土木・建設分野を中心とした活用事例を紹介していく。

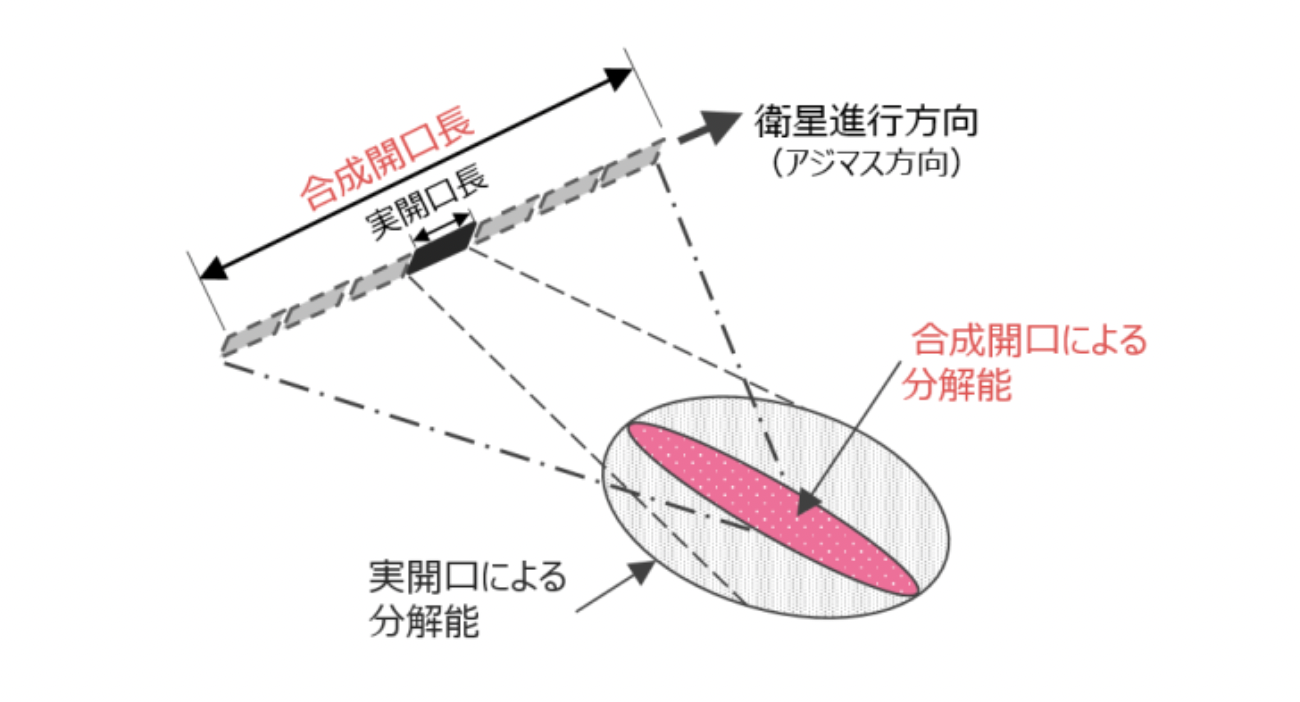

SAR衛星の「SAR」はSynthetic Aperture Radarの略称で、日本語にすると「合成開口レーダー」となる。人工衛星や航空機などに搭載したアンテナから発したマイクロ波で、地表の形状や性質に関する画像情報を取得する手法となっている。

マイクロ波という電波を用いるため、悪天候で空に雲がかかっていても、深夜で日が差していない状況でも観測が可能。

もともと軍事用に開発された技術だったが、2016年に商用利用が解禁されて以来、民間利用が加速するなか、小型SAR衛星の開発やこの技術を用いた新規ビジネスの創出も盛んに取り組まれている。

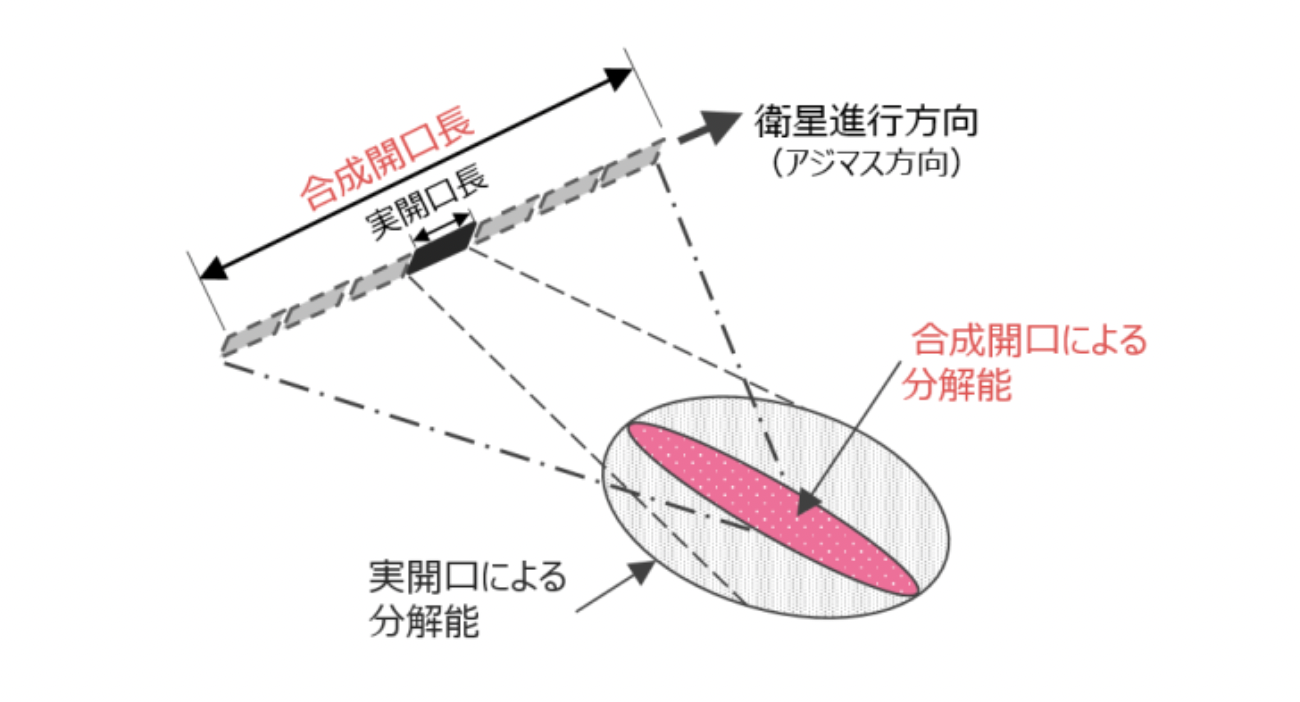

レーダーの性能はアンテナの大きさに比例するのだが、人工衛星などに搭載できるアンテナの大きさには限度がある。

そこで、アンテナの電波の出入り口となる面(=開口)を疑似的につなぎ合わせて(=合成)することで、あたかも巨大なアンテナで画像を取得したかのようにして、精度の高い情報を取得する、というのがSAR衛星の仕組みである。

〈引用:国土交通省 国土地理院「干渉SARの基本」https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_mechanism.html〉

〈引用:国土交通省 国土地理院「干渉SARの基本」https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_mechanism.html〉

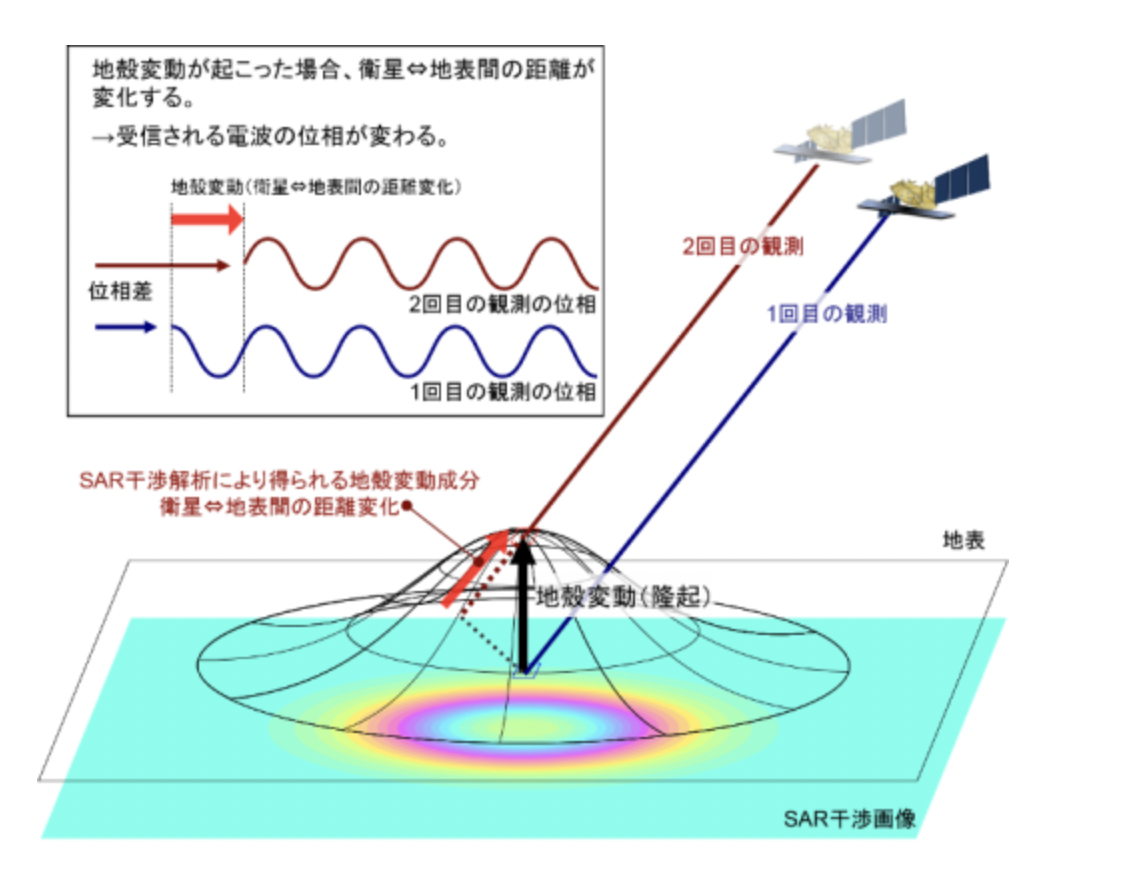

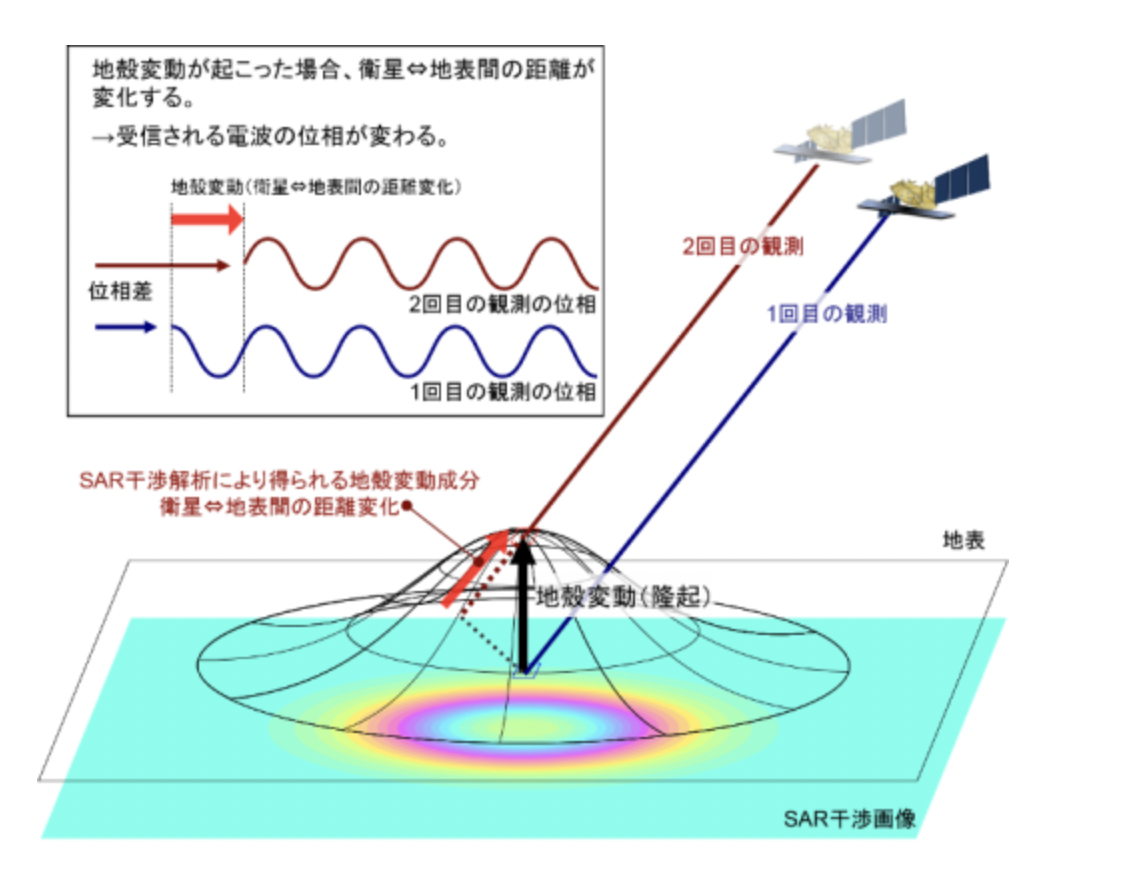

SAR衛星を用いて、電波の位相※を利用して画像情報を取得する技術を「干渉SAR」と言う。

干渉SARでは、地震や火山活動など、地球表面の変動を監視することがきる。一般的なレーダー技術のみで距離を測定する場合は、精度は数メートルほどになるのに対し、干渉SARは数センチメートルと高い精度で測定できる点がひとつの特徴だ。

SAR衛星から飛ばした電波が地表や水面で跳ね返り、戻ってきたものをキャッチして、画像に示したものが「SAR画像」だ。

SAR画像はいわば触覚を可視化したもので、エコー写真のようなザラザラとした質感の画像になる。そのため、画像の識別には専門的な知識が必要だ。

SAR画像は周波数の違いによって、解像度が異なる。

現時点では、主に以下の5種類がある。

PバンドからXバンドにかけて解像度は細かくなる。

自然物の観測をするのならば、Pバンドのような周波数が比較的低い物の方が適しており、一方で、人工物はXバンドのような周波数が高めの方が観測しやすい。

現在、打ち上げられている代表的な大型SAR衛星は以下の通り。なお、Pバンドを搭載する初の人工衛星「Biomass」は2024年に打ち上げが計画されている。

衛星測位システムには複数の種類があるが、土木・土木業界では近年、「GNSS」を活用した測量やICT建機が増えてきている。SARのメリットを整理し、GNSSの特徴と比較していこう。

干渉SARの観測範囲は、数十km~数百kmと広く、地表のわずかな動きを一度に捉えることが可能だ。

観測時、たとえばGNSSであれば、GNSS受信機を用いて衛星の電波を受信しながら測量などを行なう必要があるが、干渉SARはSAR衛星のアンテナで電波を授受する。

そのため、災害エリアや険しい山間部など人の立ち入りが困難な場所の観測がしやすい。そして、天候に左右されないというのもひとつの特長だ。

とはいえ干渉SARは万能というわけではない。

たとえば、GNSSはリアルタイムで観測結果がわかる一方で、干渉SARは衛星の周回周期に合わせる必要があり、上記のALOS-2であれば14日程度かかる。

また、SAR衛星は軌道上を一方方向に進みながら観測するため、アンテナが向いている衛星視線方向の1次元の変位しか基本的に観測できない※。その点、GNSSは東西・南北・上下の3次元の観測が可能だ。

ここからは、SAR衛星や干渉SARの活用事例を紹介する。

国土地理院は、2016年に発生した熊本地震による地殻変動について、ALOS-2(陸域観測技術衛星2号、愛称「だいち2号」)を使って調査した。

ALOS-2が撮影したSAR干渉画像からは地殻変動や地表の亀裂を複数観測。また、3次元地殻変動観測は、阿蘇山の下にあるマグマ溜まりの状態を評価したり、内牧温泉枯渇の原因を究明したりしたことで、復旧活動に役立てられた。

NECは独自のSAR画像解析技術を用いてインフラモニタリングサービスを展開している。

トンネル工事では、工事エリアおよび周辺の地盤変位を把しておく必要がある。通常は、施工前・施工中・施工後に測量を行なうが、これにSARデータを用いた解析を活用。

(NEC WEBサイトより:https://jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/project/article09.html)

(NEC WEBサイトより:https://jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/project/article09.html)

SAR画像は地盤変位を面的に確認しやすく、また、SARデータがあれば過去にさかのぼっての解析も行える。

トンネル工事以外にも、空港の地盤沈下の状況をチェックする測量の補助的なものとして役立てられている。

総合建設コンサルタントである日本工営は、国土交通省国土技術政策総合研究所の依頼で、災害時の道路状況把握に関する調査を行なった。

調査の一部では、熊本地震の被災エリアでLバンド衛星とXバンド衛星を活用し道路被災の抽出を行なった。この調査をもとに、被災状況の把握に適した手法を模索し、道路被災調査への衛星の活用可能性を検討した。

また、同社ではインフラ施設のモニタリングサービスも手掛けている。空港での地表面変動の解析のほか、斜面・法面、鉄塔、堤防・港湾、建物などに対して解析を行なうことができる。

小型SAR衛星の開発に始まりSARデータの販売や解析ソリューションを提供するSynspective。

広域の地盤変動の解析(Land Displacement Monitoring)、豪雨が発生した際に浸水域・浸水深・被害建物など被害に関する評価(Flood Damage Assessment)、自然災害によって生じた被害・変化状況を広範囲で解析(Disaster Damage Assessment)という3分野で展開している。

実際に、静岡県熱海市で発生した土石流災害に関して災害前後のSAR衛星画像を用いて解析を行っている。

地質調査を中心に、総合建設コンサルティング業を展開する共立工営は、2018年に発生した西日本豪雨の被災状況について、SAR衛星を使って調査した。

具体的には、災害発生前後のダム周辺の画像を用意し、2つの画像を重ねて差異を抽出。同じエリアの写真画像データなども組み合わせることで、植生の変化が大きい箇所を見つけ出し、滑落など土砂災害の発生箇所を推定した。

SAR衛星は、地面の隆起・沈下や移動、浸水域の把握のほか、海上の船舶等の検出などに活用用途がある。今後、データを組み合わせたり、新しい機能が生まれたりすることで活用の幅はさらに広がりそうだ。

本記事で紹介したSAR衛星を活用した測位ではないが、スマホで簡単に、しかも高精度でRTK-GNSS測位ができるアプリがある。それが、オプティム社が開発・販売している、3次元スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」だ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)

通常だと、RTK-GNSS測位を行うためには専用の受信機が必要だが、以下(写真)のようなコンパクトでシンプルな「GNSSレシーバー」でも受信が可能だ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)

3次元スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」の場合、このGNSSレシーバーとiPhone(iPad Pro)※があれば、誰でも簡単に高精度な測量ができてしまう。もちろん測量士(測量士補)の資格や専門知識も不要(※LiDAR搭載の機種に限る)。

「アプリだから精度が厳しいんじゃないの?」と懐疑的な目を向けている方もご安心あれ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)

測位精度は、令和4年度の国土交通省 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠していることから、「出来形測量」「起工測量」でも使用することができる。つまり、出来形管理計測に利用するため必要な高い精度(±50mm)を実現しているのだ。

国内のGNSSサービスを支える人工衛星「みちびき」は、現在4基が稼働中だが、今後3基の打ち上げが決定されている。将来的に7基となることから、今よりもさらに高精度な測位が期待できるだろう。

こうした観測衛星の多くはカメラで地表の映像を撮影する、いわゆる「光学衛星」が主流だった。

しかし近年は、カメラの代わりにマイクロ波レーダーを使った『SAR衛星』と呼ばれる新しい人工衛星が登場し、その活用が進んでいる。

SAR衛星は、60年以上前に打ち上げられたアポロ17号に搭載されていた歴史のある技術ではあるが、民間が利用できるようになってからはまだ10年にも満たない。

近年は、民間小型SAR衛星の開発も盛んになっており、ますます注目度が高まる分野なのである。本記事では、SAR衛星の基礎知識から、土木・建設分野を中心とした活用事例を紹介していく。

SAR衛星とは?

SAR衛星の「SAR」はSynthetic Aperture Radarの略称で、日本語にすると「合成開口レーダー」となる。人工衛星や航空機などに搭載したアンテナから発したマイクロ波で、地表の形状や性質に関する画像情報を取得する手法となっている。

マイクロ波という電波を用いるため、悪天候で空に雲がかかっていても、深夜で日が差していない状況でも観測が可能。

もともと軍事用に開発された技術だったが、2016年に商用利用が解禁されて以来、民間利用が加速するなか、小型SAR衛星の開発やこの技術を用いた新規ビジネスの創出も盛んに取り組まれている。

レーダーの性能はアンテナの大きさに比例するのだが、人工衛星などに搭載できるアンテナの大きさには限度がある。

そこで、アンテナの電波の出入り口となる面(=開口)を疑似的につなぎ合わせて(=合成)することで、あたかも巨大なアンテナで画像を取得したかのようにして、精度の高い情報を取得する、というのがSAR衛星の仕組みである。

〈引用:国土交通省 国土地理院「干渉SARの基本」https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_mechanism.html〉

〈引用:国土交通省 国土地理院「干渉SARの基本」https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_mechanism.html〉

干渉SARと周波数

SAR衛星を用いて、電波の位相※を利用して画像情報を取得する技術を「干渉SAR」と言う。

干渉SARでは、地震や火山活動など、地球表面の変動を監視することがきる。一般的なレーダー技術のみで距離を測定する場合は、精度は数メートルほどになるのに対し、干渉SARは数センチメートルと高い精度で測定できる点がひとつの特徴だ。

※衛星から地表面までの距離を2度計測した際に生じる差。

〈引用:国土交通省 国土地理院「干渉SARの基本」/https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_mechanism.html〉

SAR衛星から飛ばした電波が地表や水面で跳ね返り、戻ってきたものをキャッチして、画像に示したものが「SAR画像」だ。

SAR画像はいわば触覚を可視化したもので、エコー写真のようなザラザラとした質感の画像になる。そのため、画像の識別には専門的な知識が必要だ。

SAR画像は周波数の違いによって、解像度が異なる。

現時点では、主に以下の5種類がある。

- Pバンド(観測周波数0.25~0.5Hz)

- Lバンド(1~2GHz)

- Sバンド(2~4GHz)

- Cバンド(4~8GHz)

- Xバンド(8~12GHz)

PバンドからXバンドにかけて解像度は細かくなる。

自然物の観測をするのならば、Pバンドのような周波数が比較的低い物の方が適しており、一方で、人工物はXバンドのような周波数が高めの方が観測しやすい。

現在、打ち上げられている代表的な大型SAR衛星は以下の通り。なお、Pバンドを搭載する初の人工衛星「Biomass」は2024年に打ち上げが計画されている。

- Biomass〈Pバンド/欧州/2024年予定〉

- ALOS-2〈Lバンド/日本/2014年5月〉

- NovaSAR〈Sバンド/イギリス/2018年11月〉

- Sentinel-1〈Cバンド/欧州/2014年4月〉

- TerraSAR〈Xバンド/ドイツ/2007年6月〉

- ASNARO-2〈Xバンド/日本/2018年1月〉

干渉SARは何が凄い?GNSSとの違いは?

衛星測位システムには複数の種類があるが、土木・土木業界では近年、「GNSS」を活用した測量やICT建機が増えてきている。SARのメリットを整理し、GNSSの特徴と比較していこう。

干渉SARのメリットは?

- 広範囲を面的に観測できる

- 観測時、地上に観測機器を設置する必要がない

- くもりや雨、夜間でも観測ができる

干渉SARの観測範囲は、数十km~数百kmと広く、地表のわずかな動きを一度に捉えることが可能だ。

観測時、たとえばGNSSであれば、GNSS受信機を用いて衛星の電波を受信しながら測量などを行なう必要があるが、干渉SARはSAR衛星のアンテナで電波を授受する。

そのため、災害エリアや険しい山間部など人の立ち入りが困難な場所の観測がしやすい。そして、天候に左右されないというのもひとつの特長だ。

とはいえ干渉SARは万能というわけではない。

たとえば、GNSSはリアルタイムで観測結果がわかる一方で、干渉SARは衛星の周回周期に合わせる必要があり、上記のALOS-2であれば14日程度かかる。

また、SAR衛星は軌道上を一方方向に進みながら観測するため、アンテナが向いている衛星視線方向の1次元の変位しか基本的に観測できない※。その点、GNSSは東西・南北・上下の3次元の観測が可能だ。

※ALOS-2では高頻度観測とレフトルック(左側の観測)機能を駆使し、三次元地殻変動観測が可能になっている。

▼GNSSに関する詳しい解説は、デジコンの別記事へ▼

【GNSSとは?】測位システムの基礎を解説〜 GPSと何が違う?仕組みや活用例も紹介!〜」

SAR衛星を使ってどんなことができるの?~事例紹介~

ここからは、SAR衛星や干渉SARの活用事例を紹介する。

国土地理院による熊本地震の分析

国土地理院は、2016年に発生した熊本地震による地殻変動について、ALOS-2(陸域観測技術衛星2号、愛称「だいち2号」)を使って調査した。

ALOS-2が撮影したSAR干渉画像からは地殻変動や地表の亀裂を複数観測。また、3次元地殻変動観測は、阿蘇山の下にあるマグマ溜まりの状態を評価したり、内牧温泉枯渇の原因を究明したりしたことで、復旧活動に役立てられた。

NECのインフラモニタリングサービス

NECは独自のSAR画像解析技術を用いてインフラモニタリングサービスを展開している。

トンネル工事では、工事エリアおよび周辺の地盤変位を把しておく必要がある。通常は、施工前・施工中・施工後に測量を行なうが、これにSARデータを用いた解析を活用。

(NEC WEBサイトより:https://jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/project/article09.html)

(NEC WEBサイトより:https://jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/project/article09.html)SAR画像は地盤変位を面的に確認しやすく、また、SARデータがあれば過去にさかのぼっての解析も行える。

トンネル工事以外にも、空港の地盤沈下の状況をチェックする測量の補助的なものとして役立てられている。

災害時の道路状況の把握

総合建設コンサルタントである日本工営は、国土交通省国土技術政策総合研究所の依頼で、災害時の道路状況把握に関する調査を行なった。

調査の一部では、熊本地震の被災エリアでLバンド衛星とXバンド衛星を活用し道路被災の抽出を行なった。この調査をもとに、被災状況の把握に適した手法を模索し、道路被災調査への衛星の活用可能性を検討した。

また、同社ではインフラ施設のモニタリングサービスも手掛けている。空港での地表面変動の解析のほか、斜面・法面、鉄塔、堤防・港湾、建物などに対して解析を行なうことができる。

土石流災害状況の解析

小型SAR衛星の開発に始まりSARデータの販売や解析ソリューションを提供するSynspective。

広域の地盤変動の解析(Land Displacement Monitoring)、豪雨が発生した際に浸水域・浸水深・被害建物など被害に関する評価(Flood Damage Assessment)、自然災害によって生じた被害・変化状況を広範囲で解析(Disaster Damage Assessment)という3分野で展開している。

実際に、静岡県熱海市で発生した土石流災害に関して災害前後のSAR衛星画像を用いて解析を行っている。

ダム周辺の豪雨による被災箇所の推定

地質調査を中心に、総合建設コンサルティング業を展開する共立工営は、2018年に発生した西日本豪雨の被災状況について、SAR衛星を使って調査した。

具体的には、災害発生前後のダム周辺の画像を用意し、2つの画像を重ねて差異を抽出。同じエリアの写真画像データなども組み合わせることで、植生の変化が大きい箇所を見つけ出し、滑落など土砂災害の発生箇所を推定した。

SAR衛星は、地面の隆起・沈下や移動、浸水域の把握のほか、海上の船舶等の検出などに活用用途がある。今後、データを組み合わせたり、新しい機能が生まれたりすることで活用の幅はさらに広がりそうだ。

RTK-GNSS測位で、3次元測量を高精度に。国交省の要領にも準拠した、スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」にも注目!

本記事で紹介したSAR衛星を活用した測位ではないが、スマホで簡単に、しかも高精度でRTK-GNSS測位ができるアプリがある。それが、オプティム社が開発・販売している、3次元スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」だ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)通常だと、RTK-GNSS測位を行うためには専用の受信機が必要だが、以下(写真)のようなコンパクトでシンプルな「GNSSレシーバー」でも受信が可能だ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)3次元スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」の場合、このGNSSレシーバーとiPhone(iPad Pro)※があれば、誰でも簡単に高精度な測量ができてしまう。もちろん測量士(測量士補)の資格や専門知識も不要(※LiDAR搭載の機種に限る)。

「アプリだから精度が厳しいんじゃないの?」と懐疑的な目を向けている方もご安心あれ。

(撮影:デジコン)

(撮影:デジコン)測位精度は、令和4年度の国土交通省 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」にも準拠していることから、「出来形測量」「起工測量」でも使用することができる。つまり、出来形管理計測に利用するため必要な高い精度(±50mm)を実現しているのだ。

国内のGNSSサービスを支える人工衛星「みちびき」は、現在4基が稼働中だが、今後3基の打ち上げが決定されている。将来的に7基となることから、今よりもさらに高精度な測位が期待できるだろう。

参考:

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00062/00005/

https://aerospacebiz.jaxa.jp/jaxa-smash/cubesatlv2022/5-4_detail_mission.htmlhttps://wired.jp/2019/02/10/synthetic-aperture-radar-satellites/

https://www.restec.or.jp/solution/index.html

https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/gsi_sar.htmlhttps://forest-journal.jp/innovation/37327/

https://www.restec.or.jp/knowledge/column/20221026.html

https://jpn.nec.com/techrep/journal/g21/n01/210113.htmlhttps://www.n-koei.co.jp/consulting/service/satellite-intelligence-service/

https://www.id-and-e-hd.co.jp/performance/sar-monitoring/https://synspective.com/jp/solutions/

http://kyoritsukouei.jp/dx/dx_eisei/

画像:Shutterstock

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00062/00005/

https://aerospacebiz.jaxa.jp/jaxa-smash/cubesatlv2022/5-4_detail_mission.htmlhttps://wired.jp/2019/02/10/synthetic-aperture-radar-satellites/

https://www.restec.or.jp/solution/index.html

https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/gsi_sar.htmlhttps://forest-journal.jp/innovation/37327/

https://www.restec.or.jp/knowledge/column/20221026.html

https://jpn.nec.com/techrep/journal/g21/n01/210113.htmlhttps://www.n-koei.co.jp/consulting/service/satellite-intelligence-service/

https://www.id-and-e-hd.co.jp/performance/sar-monitoring/https://synspective.com/jp/solutions/

http://kyoritsukouei.jp/dx/dx_eisei/

画像:Shutterstock

WRITTEN by