建設現場を変革するCIMとは?

建設・土木業界の生産性向上に寄与するとして注目されている「CIM(シム)」。国土交通省もi-Constructionの一環として導入に力を入れており、今や業界の重要キーワードとなっている。

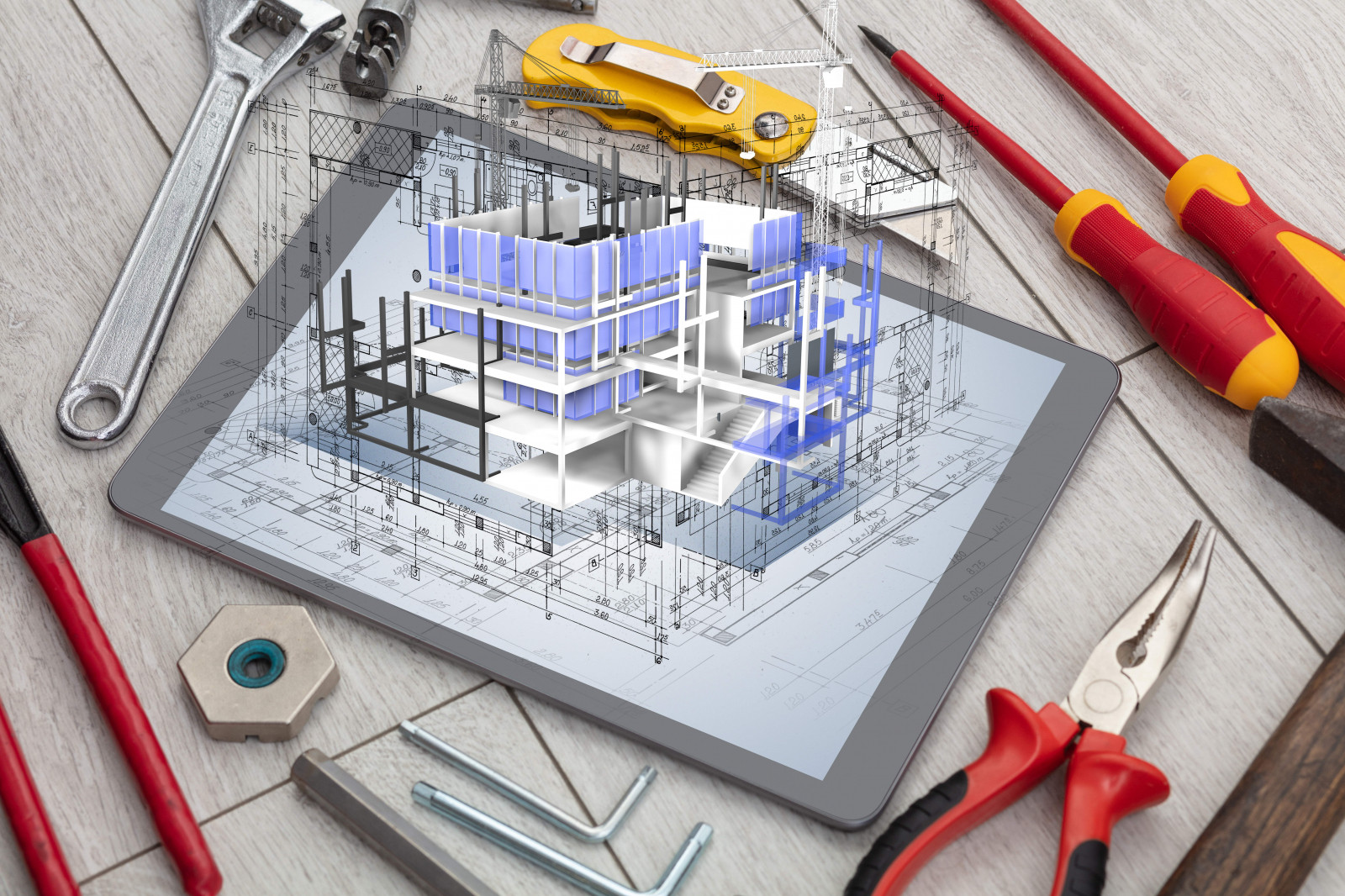

CIM(Construction Information Modeling / Management、コンストラクション インフォメーション モデリング/マネージメント):建設・土木工事において3次元のデータ(3次元モデル)と各種情報を結びつけて活用する手法

コンピューター上に作成した3次元のデジタルモデルに、コストや資材・管理情報などの属性データを追加し、調査、設計から、施工、維持管理までのあらゆる工程でこれを活用することで、建設プロセス全体の効率化を目指している。

CIMの誕生と背景

自動車産業をはじめとした製造業では、すでに3次元データを活用して生産性を向上させた実績がある。

CIMはこの手法を建設生産・管理のプロセスに応用しようとしたものだ。

元々アメリカで生まれたBIM(Building Information Modeling)という建築分野で使われているモデルがあり、CIMはこれにならって国土交通省が平成24(2012)年に提唱した概念である。

海外では建設分野で3次元データを活用することをBIMということが一般化しており、CIMもBIMの一部として認知されている。

このことから、日本でもBIM/CIMという呼び方が広まってきている。

■関連記事

BIM/CIMの普及に尽力するCivilユーザー会とは?【インタビュー】

BIMとCIMの違いは?

先に少し触れたが、建築と建設分野で使われる3次元モデル活用技術として、BIMとCIMという2つの用語があるが、それぞれどのような違いがあるのだろうか。具体的に見ていこう。

対象とする建設物の違い

最も大きな違いは対象とする建設物だ。

- BIM(Building Information Modeling): 主に建築物(ビル、住宅、商業施設など)を対象とする

- CIM(Construction Information Modeling): 主に土木構造物(道路、橋梁、ダム、トンネルなど)を対象とする

特徴の違い

対象が異なることから、それぞれ次のような特徴がある。

- BIM:比較的定型的な部材(柱、梁、壁、窓など)が多く、標準化しやすい。閉じた空間内での設計・施工が主となる

- -CIM:地形や地質など自然条件に大きく左右される。構造物ごとに一品生産的な要素が強く、広範囲に及ぶ屋外での作業が中心となる

BIM/CIMの発展の経緯

BIMは建築分野で先行して発展し、国際的にも広く普及している。

一方、CIMは日本の国土交通省が土木分野向けに提唱した概念で、海外ではCIMという呼称はあまり使われず、土木分野でもBIMという言葉が使われることが多い。

近年では、両者の技術や手法の共通点も多いことから、「BIM/CIM」という統一的な呼称が使われることが増えている。

国土交通省も2020年からは「BIM/CIM」という表現に統一し、建築と土木の垣根を越えた3次元モデル活用を推進している。

CIMモデルとは?基本構成要素を理解する

建設・土木業界ではこれまで平面(2次元)の図面を利用して作業を進めてきた。

2次元の図面は作成しやすいが、図面から3次元の完成形を想像するには経験が必要であり、また紙の図面で情報を共有するためには複写や模写という手間が発生する。

この2次元図面が生産性が低い要因のひとつとされている。

CIMを導入することで、3次元モデルでの情報共有が可能になる。

現場で使用する各部材(部品)の情報を結びつけることにより、3次元の完成形のイメージが共有しやすく、生産性や品質が向上する仕組みだ。

CIMモデルは、大きく分けて2つの要素を組み合わせたものである。

- 3次元(3D)モデル:対象の建造物などの形状を立体的に表現した3次元情報。地形データや構造物の形状を正確に再現する。

- 属性情報:3次元モデルに付与される部材や部品の情報。具体的には、部材(部品)の名称や形状、寸法や数量、材質、強度、製造元、コストなど様々な情報を付与できる。

これらの情報を組み合わせることで、単なる3Dモデルではなく、建設プロセス全体で活用できる「情報が詰まった3Dモデル」が完成する。

CIM導入の具体的メリット

CIMを導入すると、インフラなどの社会資本整備に対して生産性向上の効果が期待できる。各建設プロセスにおいて、特に次の二つの手法による効果が大きい。

フロントローディングによるメリット

フロントローディングとは、設計・開発初期段階に作業負荷を集中させることで、全体の効率化を図る手法だ。

- 設計ミスの防止:

完成イメージを3次元データで視覚的に確認できるため、設計ミスを発見しやすく、手戻りを最小限に抑えることができる。例えば、構造物の干渉チェックが容易になり、施工段階での不整合を事前に防止できる。 - 仮設工法の最適化:

3次元データを活用することで、建設時の仮設工法を効果的に選定することができる。実際の状況をシミュレーションすることで、安全性や効率性を考慮した最適な仮設工法を選ぶ際の判断材料となる。 - 施工手順の事前検証:

3次元データは、建設現場の施工手順を細かく確認するのに役立つ。設計段階で施工手順を検証し、問題がないかを確認することで、施工段階での手戻りを最小限に抑えることができる。 - 手戻り防止効果:

設計段階での詳細な検証により、施工段階での修正や変更が少なくなり、効率的な工程が確保される。例えば、鉄筋の配置や設備配管のルートを事前に3Dで確認することで、現場での調整作業を削減できる。

コンカレントエンジニアリングによるメリット

コンカレントエンジニアリングとは、異なる工程の作業を並行して進める手法だ。これにより、開発や納期などにかかる時間を短縮できる。

- 施工担当者の意見取り入れ:

設計段階で施工担当者の意見を取り入れることで、実際の施工の視点から設計を見直し、より施工しやすい計画を立てられる。現場の知見を設計に活かすことで、品質向上にも寄与する。 - 品質確保と安全性向上:

施工担当者の意見を取り入れることで、施工段階での品質を確保できる。また、安全性や作業効率の向上にも効果がある。 - 情報共有の迅速化:

関係者間の情報共有が迅速化される。施工担当者の意見が早い段階で反映されるため、効率的なコミュニケーションが可能になる。 - 意思決定のスピードアップ:

迅速な情報共有と施工担当者の意見取り入れにより、意思決定がスピードアップする。問題や課題に対する対応が迅速に行われ、工期短縮や事業全体の効率化が実現する。

CIMの具体的な活用シーンは?

CIMは建設プロジェクトの様々な段階で活用できる。ここでは主な活用シーンを紹介する。

1. 設計段階での活用

設計段階からCIMを活用することで、以下のようなメリットがある。

- 合意形成の迅速化:構造物を3次元データ化することにより、関係者間での内容理解が迅速化し、合意形成のスピードが向上する

- 数量算出の自動化:地形情報も3次元データ化することで、施工予定区域内の切土や盛土の土量を自動算出できる

- 材料費の正確な見積もり:CIMモデル化で建造物の材料や部材をあらかじめ自動算出できるため、材料費を正確に見積もることが可能

- 住民説明の効果向上:3Dモデルを用いることで、専門知識がない住民にも完成イメージを伝えやすくなる

Shutterstock

Shutterstock2. 施工段階での活用

施工段階でCIMを活用すると、次のような効果がある。

- 施工手順の可視化:設計段階で作成した3次元データを施工段階で使用することにより、施工の手順や進捗がわかりやすく可視化される

- 変更の迅速な共有:設計変更があってもすぐに関係者全員で共有することが可能になる

- 資材・機材調達の最適化:工程の変更による資材や機材の調達も早い段階で最適化できる

- 安全管理の向上:施工手順の3次元化で、事前に危険な作業部分を予測・把握し、対策を講じることができる

- 出来形管理の効率化:3Dスキャナーで取得した点群データとCIMモデルを比較することで、出来形管理が効率化される

- ICT建機との連携:CIMモデルのデータを ICT建機に取り込むことで、自動制御による高精度な施工が可能になる

3. 維持管理段階での活用

完成後の維持管理段階では、CIMは以下のように活用できる。

- 一元管理:測量などで収集した各種データを一括管理して、関係者で共有・活用できる

- 直感的な検索:各構造物のCIMモデルを通じて、必要な情報を直感的に検索し、活用できる

- 点検記録の効率化:点検結果をCIMモデルに関連付けて記録することで、経年変化の把握や次回点検計画の立案が容易になる

- 災害時の迅速な対応:災害発生時に正確な構造物情報を迅速に取得できるため、復旧作業の効率化が図れる

CIMがもたらす建設業界の未来

CIMを活用することで、建設・土木業界にはどのような未来が待っているのだろうか。

生産性の飛躍的向上

工事日数の削減や作業効率の向上など、現場の生産性が大幅に改善される。これにより、全国の建設現場における長時間労働の是正や給与の改善も見込まれる。

建設プロセスの変革

これまでの2次元図面を使った各工程が3次元モデルを活用することにより劇的に変化し、発注や契約、履行、検査などの各プロセスが効率化される。情報がわかりやすく可視化されるため、品質や生産性が向上する。

新技術導入の加速

CIMの普及により、建設物の生産管理システムを3次元データで共有する基盤が整う。それにより新しい技術や工法、材料を導入しやすい環境の形成が加速化される。

新産業の創出

ロボットやAI技術、自動運転やバーチャル技術などの新産業の創出・導入が促進される。CIMを基盤とした様々なデジタルテクノロジーの活用が進むことで、建設業界の働き方や事業モデルにも大きな変化が起こるだろう。

CIM導入の具体的なステップ

CIM導入を検討している企業のために、国土交通省はCIM導入のためのガイドラインを策定している。これらのガイドラインを参考に、段階的な導入が可能だ。

- 現状分析と目標設定:自社の課題を明確化し、CIM導入で解決したい問題を特定する

- 人材育成:3次元CADやBIM/CIMソフトウェアを扱える人材を育成する

- 環境整備:必要なハードウェアやソフトウェアを導入する

- 小規模からの試行:まずは小規模プロジェクトからCIMを試行的に導入する

- 効果検証と改善:導入効果を検証し、問題点を改善していく

- 本格導入:全社的な取り組みとしてCIMを本格導入する

まとめ

CIMは建設・土木業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させる重要な技術だ。

3次元モデルと属性情報を組み合わせたCIMの活用により、設計・施工・維持管理の各段階で生産性向上と品質向上が期待できる。

特にフロントローディングとコンカレントエンジニアリングの手法を取り入れることで、建設プロジェクト全体の効率化が図れる。

また、設計段階での合意形成の迅速化、施工段階での進捗の可視化、維持管理段階でのデータの一元管理など、具体的なメリットも多い。

国土交通省も積極的にCIMの導入を推進しており、今後はさらなる普及が進むことで、建設業界の働き方改革や生産性向上につながるだろう。

建設業界に携わる企業は、この流れに乗り遅れないよう、早めにCIMの導入を検討することをお勧めする。

<参考URL> 「初めてのBIM/CIM」国土交通省http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcim1stGuide_R0109___hidaritojiryomen_0909.pdf

BIM/CIMポータルサイト【試行版】 | 国土交通省http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimsummary.html

BIM/CIMポータルサイト【試行版】 | 国土交通省http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimsummary.html

WRITTEN by