現場で「速く・安全に・十分な精度」で測る新しい選択肢

工事の完成確認、改修前の現状把握、配管や設備周りの形状記録。建設・土木の現場では「短時間で」「安全に」「十分な精度で」空間を把握できるかが重要になっている。

トータルステーション(TS)や据置型の地上型3Dスキャナー(TLS)は高い精度で中心的な役割を担ってきたが、機器の設置や操作などに時間がかかることも多い。

そこで注目されているのが、手に持って歩くだけで3D点群データを取得できるハンディ型の3Dスキャナーだ。

本記事では、ハンディ型3Dスキャナーの基礎知識から、国内で入手しやすい代表的な6機種の比較、価格の目安、選び方まで、現場目線で詳しく解説していく。

ハンディ型3Dスキャナーとは?基礎知識と特徴

ハンディ型3Dスキャナーとは

ハンディ型3Dスキャナーとは、手に持って歩きながら対象物をスキャンし、3次元(3D)の点群データを取得できる測量機器だ。

(画像元:ライカジオシステムズWEBサイトより)

(画像元:ライカジオシステムズWEBサイトより)従来の据え置き型レーザースキャナー(TLS)と異なり、持ち運びながら測定できるため、機動性が高く、短時間で広い範囲のデータ取得が可能になる。

ハンディ型3Dスキャナーの仕組み

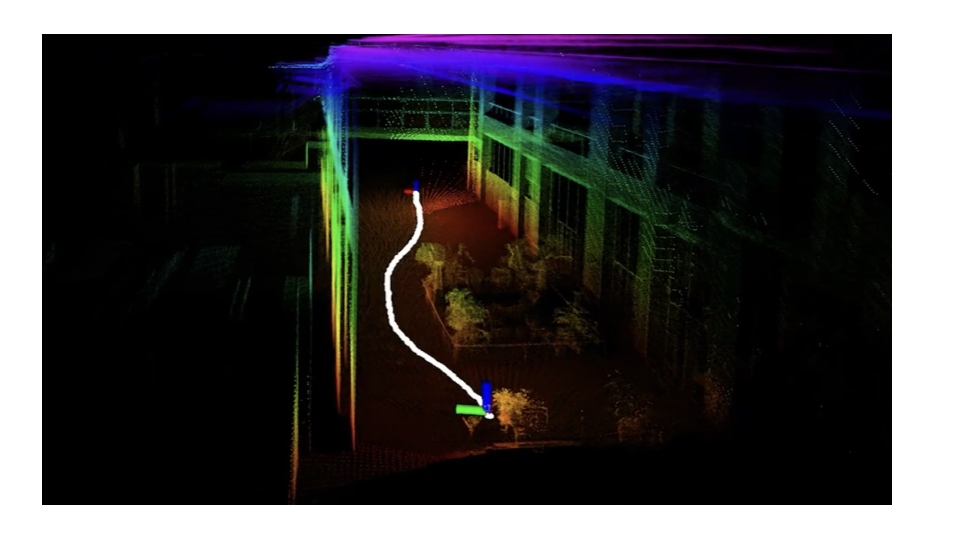

多くのハンディ型3DレーサースキャナーはSLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定と地図作成の同時実行)技術を採用している。

レーザーやカメラで周囲の情報を取得しながら、自分の位置を推定して点群データを生成する仕組みです。

SLAMについて理解を深めたい方はこちらの記事もチェック!

SLAMとは?〜 LiDAR測量でもよく聞くSLAMについて解説 〜 歩きながらスキャンするため、三脚の設置が不要で、複雑な形状や入り組んだ場所でも柔軟に測定できる。

取得したデータはその場で確認でき、取り逃しがあればすぐに追加スキャンできる点も現場では大きなメリットとなる。

《 主な使い道 》

- 建築物の現状測量(改修工事前の3D記録)

- 配管・ダクト・設備の形状把握

- 土木工事の完成確認

- プラントや工場のデジタルツイン(デジタル複製)構築

- トンネル・橋の維持管理

- 文化財・歴史的建造物の記録保存

ハンディ型3Dスキャナーのメリット・デメリット

メリット(現場でうれしい点)

- スピードが速い

歩いてサッと取れる。小規模や部分的な計測に強く、従来なら半日かかっていた測量が数十分で完了するケースも。 - 安全性の向上

高所作業や車線規制の時間を短くしやすくなる。足場を組まずに測定できる場合も多く、作業員の安全リスクを減らせる。 - 少人数で運用可能

1〜2名で測量を完結できる。人手不足が深刻な建設業界において、省人化のメリットは大きい。 - 取り逃しが少ない

その場で画面を見ながら"足りない所"を取り直せる。後から「データが不足していた」という事態を防げる。 - 柔軟な測定が可能

狭い場所、入り組んだ配管周り、複雑な地形など、据え置き型では難しい場所でも測定できます。

(画像元:FJD Trion WEBサイトより)

(画像元:FJD Trion WEBサイトより)デメリット(気をつける点)

- ドリフト(累積誤差)のリスク

長距離を歩き続けると、位置推定のズレ(ドリフト)が出ることがある。ループを作る、重なりを増やすなどの対策が必要となる。 - 苦手な「表面」がある

黒い面・鏡面・ガラス・直射日光下では精度が落ちる機種がある。角度と距離を工夫する必要あり。 - 絶対精度の限界

法定成果(正式な書類として提出が必要な測量)や高精度が求められる場合は、TS/TLSやGNSS測量と組み合わせて座標を整合させる必要がある。 - データ処理の手間

点群データは容量が大きく、後処理(ノイズ除去、統合、座標付与など)に時間がかかる場合がある。 - 初期投資のハードル

機種により異なるが、、数百万円の初期投資が必要。費用対効果(ROI:投資回収)の試算が重要。

実務では「広く速く=ハンディ」「要部のきっちり精度=TS/TLS」の組み合わせ運用が基本となります。

ハンディ型3DレーザースキャナーとTS/TLS(地上型)の違い

《 ハンディ型3Dスキャナー 》

- 測定方式:移動しながらスキャン

- 精度:相対精度 0.8〜2cm程度

- 測定速度:速い(数十分〜)

- 機動性:非常に高い

- 人員:1〜2名

- 適した用途:現状把握、部分測量

- 価格帯:100〜1,500万円

《 トータルステーション(TS) 》

- 測定方式:固定点から測距

- 精度:絶対精度 mm級

- 測定速度:やや遅い

- 機動性:低い(三脚設置必要)

- 人員:2名以上

- 適した用途:高精度測量、検査

- 価格帯:100〜500万円

《 地上型3Dレーザースキャナー(TLS) 》

- 測定方式:固定点から全周スキャン

- 精度:絶対精度 mm級

- 測定速度:やや遅い(設置含む)

- 機動性:低い(三脚設置必要)

- 人員:1〜2名

- 適した用途:広域の詳細記録・把握

- 価格帯:500〜3,000万円

ハンディ型で広範囲を速く押さえて、精度が必要な要所はTS/TLSで締める。この組み合わせが現場の生産性を最大化する。

ハンディ型3Dスキャナーの選び方|5つのポイント

① どのくらいの精度が必要?

《 相対精度 vs 絶対精度 》

- 相対精度:スキャン内での形状の正確さ(配管の取り合いなど)

- 絶対精度:公共座標系での位置精度(境界確定など)

現状把握なら相対精度で十分、法定成果なら絶対精度が必要。後者の場合はGNSS/既知点との組み合わせを前提に検討しよう。

② どのくらいの距離を取りたい?

《 測定距離の目安 》

- 〜40m:室内、配管、小規模現場

- 40〜120m:中規模の外構、トンネル、長い通路

用途に合わせて、測定距離のスペックを確認しましょう。

③ カラー点群は必要?

《 メリット 》

《 デメリット 》

- 打合せでの見せ方が格段に良くなる

- 現地の状況を関係者が直感的に理解できる

《 デメリット 》

- データ容量が大きくなる

- 処理時間が増える

発注主やクライアントとの意匠確認や合意形成を重視するならカラー対応機種を選ぶのがおすすめ。

④ GNSS/RTKや既知点に載せたい?

公共座標で扱う場合、GNSSユニットとの連携機能や、既知点への整合機能が重要になる。i-Constructionなどの公共工事では必須の検討事項となる。

⑤ 後処理ソフトはどうする?

各メーカーの専用ソフト、あるいはAutodesk ReCap、Leica Cyclone、CloudCompareなどの汎用ソフトとの互換性を確認しよう。既存のワークフローにスムーズに組み込めるかが鍵だ。

ハンディ型3Dスキャナーおすすめ6機種を徹底比較

FJD Trion S1

最大約120mまで届くSLAM式のハンディスキャナー。毎秒32万点、相対精度は約0.8〜2cmだ。

(画像:FJD Trion S1WEBサイトより)

(画像:FJD Trion S1WEBサイトより)デュアルバッテリーで長時間運用しやすいのが特徴。RTKバックパックなどと組み合わせて、公共座標に載せる構成も想定されている。屋外も屋内も使える"バランス型"と言える。

(画像元:FJD Trion S1WEBサイトより)

(画像元:FJD Trion S1WEBサイトより)《 現場での使いどころ 》

造成や外構の中規模エリア、長い通路・トンネルの一気取り。まずハンディで広く押さえて、必要な所をTS/TLSで詰める運用に最適。

《 価格帯 》

中〜高価格帯。詳細は販売代理店へ要問合せ。

造成や外構の中規模エリア、長い通路・トンネルの一気取り。まずハンディで広く押さえて、必要な所をTS/TLSで詰める運用に最適。

《 価格帯 》

中〜高価格帯。詳細は販売代理店へ要問合せ。

XGRIDS Lixel シリーズ(K1/L2 Pro など)

本体約1kgと軽量。測定距離〜40m、毎秒20万点、360°カメラ内蔵でカラー点群を作りやすい設計。

(画像元: XGRIDS Lixel WEBサイトより)

(画像元: XGRIDS Lixel WEBサイトより)LiDAR×カメラ×RTKの"三位一体"ポジショニングが特徴で、屋内の狭いところでも扱いやすくなっている。

《 現場での使いどころ 》

改修工事の室内、配管・ダクトの密集空間、機械室など"狭くて複雑"な場所。カラー点群は関係者の合意形成にも役立ちます。

《 価格帯 》

中価格帯。コストパフォーマンスに優れます。

改修工事の室内、配管・ダクトの密集空間、機械室など"狭くて複雑"な場所。カラー点群は関係者の合意形成にも役立ちます。

《 価格帯 》

中価格帯。コストパフォーマンスに優れます。

Leica BLK2GO

片手で持てる軽量(約775g)。屋内向け、視野360°×270°、42万点/秒。

スマホアプリ連携→Cyclone系ソフトでの処理が定番。室内・意匠・動線をサクサク押さえるのが得意。

(画像元:Leica BLK2GO WEBサイトより)

(画像元:Leica BLK2GO WEBサイトより)《 現場での使いどころ 》

内装リニューアル、オフィス改修、動線計画など"屋内の見える化"が主役の案件。スピード重視の現状把握に向いています。

《 価格帯 》

高価格帯。Leicaブランドの信頼性と使いやすさが魅力です。

内装リニューアル、オフィス改修、動線計画など"屋内の見える化"が主役の案件。スピード重視の現状把握に向いています。

《 価格帯 》

高価格帯。Leicaブランドの信頼性と使いやすさが魅力です。

FLIGHTS SCAN HANDY

SLAMのみでも、GNSSを併用しても点群生成できるのが特長。

(画像元:FLIGHTS SCAN HANDY WEBサイトより)

(画像元:FLIGHTS SCAN HANDY WEBサイトより)バッテリー1本で約3時間。専用アプリでリアルタイムに点群を見ながら歩行できる。測定距離は約40mクラス。1人運用しやすいのがポイント。

(画像元:FLIGHTS SCAN HANDY WEBサイトより)

(画像元:FLIGHTS SCAN HANDY WEBサイトより)《 現場での使いどころ 》

小規模外構、出来形の補測、日次の現状共有。まず"速く状態をつかむ"役目に強い。FLIGHTSは公共測量マニュアル準拠のUAV向けシリーズも展開しており、LiDAR運用の知見が厚いのも安心材料。

《 価格帯 》

中価格帯。導入しやすい価格設定。

小規模外構、出来形の補測、日次の現状共有。まず"速く状態をつかむ"役目に強い。FLIGHTSは公共測量マニュアル準拠のUAV向けシリーズも展開しており、LiDAR運用の知見が厚いのも安心材料。

《 価格帯 》

中価格帯。導入しやすい価格設定。

GENERATION-SURVEY-ONE GS-1(Atos)

「複雑な地形や構造物を歩くだけでスキャン」できる。最大周囲120mまで届くハンディ。歩くだけで点群を作れる"わかりやすさ"が特徴で、製品版はカラー点群にも対応している。

(画像元:GENERATION-SURVEY-ONE GS-1WEBサイトより)

(画像元:GENERATION-SURVEY-ONE GS-1WEBサイトより)《 現場での使いどころ 》

線状施設や造成の"サッと現状把握"。GNSSや既知点と合わせて公共座標に載せる準備にも使いやすいです。

《 価格帯 》

中〜高価格帯。

線状施設や造成の"サッと現状把握"。GNSSや既知点と合わせて公共座標に載せる準備にも使いやすいです。

《 価格帯 》

中〜高価格帯。

FARO Orbis Premium

モバイルSLAMで広く速く撮り、必要な場所はその場で"Flash Technology™"という定点ショットで点密度と精度を引き上げる"二刀流"。

(画像元:FARO Orbis™ Premium WEBサイトより)

(画像元:FARO Orbis™ Premium WEBサイトより)8Kパノラマ撮影、IP54防塵防水。製品資料では建設・土木など広い分野での現場の生産性向上が期待できる。

《 現場での使いどころ 》

プラント、庁舎・学校など中〜大規模施設。まずモバイルで全体像→要部はフラッシュでしっかり詰めるという"現実的な一台運用"が可能。

《 価格帯 》

高価格帯。大規模案件で真価を発揮します。

プラント、庁舎・学校など中〜大規模施設。まずモバイルで全体像→要部はフラッシュでしっかり詰めるという"現実的な一台運用"が可能。

《 価格帯 》

高価格帯。大規模案件で真価を発揮します。

ハンディ型3Dレーザースキャナーの価格相場は?

ハンディ型3Dスキャナーの価格は、機能や精度により大きく変動する。

《 価格帯別の特徴 》

※価格は目安。詳細は販売代理店に要問合せ

- 100〜300万円 :小規模現場向け、基本機能、個人事務所、小規模施工会社

- 300〜700万円 :汎用性高い、業務利用の主流、中堅ゼネコン、測量会社

- 700万円〜1,500万円以上 :高精度、大規模対応、多機能、大手ゼネコン、プラント事業者

※価格は目安。詳細は販売代理店に要問合せ

初期費用以外に考慮すべきコスト

- ソフトウェアライセンス費用:年間10〜50万円程度(機種・プランによる)

- 保守・メンテナンス費用:年間20〜100万円程度

- トレーニング費用:初回導入時に10〜30万円程度

【 オプション機器 】

GNSSユニット:50〜200万円 / 追加バッテリー:数万円〜 / 専用ケース・アクセサリー

《 ROI(投資回収)の考え方 / 例:測量時間の短縮効果 》

月に10現場実施すると年間で約1,300人時の削減。人件費を時給5,000円とすると、年間約650万円のコスト削減が期待できる。

- 従来:3名×4時間=12人時

- ハンディ型:1名×1時間=1人時

- 削減:11人時

月に10現場実施すると年間で約1,300人時の削減。人件費を時給5,000円とすると、年間約650万円のコスト削減が期待できる。

シーン別おすすめ機種|用途で選ぶ

実際の現場では、以下のようなシーン別の使い分けが有効となる。

- 建築改修・内装・設備協議

おすすめ:Leica BLK2GO/XGRIDS Lixel 色付き点群で合意形成が速い。軽量で室内での取り回しが良好。 - 造成・法面・長い通路

おすすめ:FJD Trion S1/GS-1(Atos) 歩いて広く測定→座標はGNSS/既知点で整える運用に最適。 - プラント・配管更新

おすすめ:XGRIDS Lixel/FARO Orbis Premium 狭い所はハンディで、要部はフラッシュ(Orbisの場合)で高密度化。 - 小規模外構・出来形の"ちょい測り"

おすすめ:FLIGHTS SCAN HANDY 1人運用・短時間で現状を速攻把握。日次の進捗管理に最適。 - トンネル・橋の維持管理

おすすめ:FJD Trion S1/FARO Orbis Premium 長距離測定とGNSS連携が可能な機種。点検記録のデジタル化に有効。

スマホで始める3D測量|スマホ測量アプリOPTiM Geo Scanの魅力とは?

「ハンディ型は良いが、いきなり数百万円は高価で、操作の習得も大変」という声に対し、スマホ+LiDAR(iPhone Proなど)で簡単に点群化できるスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」が現場の入口ツールとして今、急速に広がっている。

スマホ測量アプリOPTiM Geo Scanのなにが良い?

- 操作がやさしい

アプリで取得→点群→共有が一つの流れで完結。現場の若手でもすぐに使いこなせます。 - 導入のハードルが低い

既存スマホや対応端末(iPhone Pro、iPad Proなど)で始められます。月額制で初期投資を抑えられます。 - 高精度

2025年発表のGeo Scan Supremeは、専用ターゲット認識でミリ精度級の高精度化をうたっている。舗装工領域の精度検証もクリアしており、一気に、活用範囲が広がる。

ハンディ型3Dスキャナー導入時の注意点

導入前のチェックリスト

- 目的の明確化

どの現場で何を測るのか具体的にイメージできているか?

必要な精度レベルは明確か?

法定成果として使うのか、現状把握なのか? - 予算の妥当性

初期費用だけでなくランニングコストも試算したか?

ROI(投資回収期間)を計算したか?

補助金・助成金の活用は検討したか? - 既存システムとの互換性

使用中のCADやBIM/CIMソフトとデータ連携できるか

既存のワークフローに組み込めるか

ファイル形式(LAS、LAZ、E57など)の互換性は? - サポート体制

日本語サポートは充実しているか?

トレーニングプログラムはあるか?

故障時の代替機は用意されるか?

導入後のフォロー体制は? - トライアル実施

実機を自社の現場で試用したか?

複数機種を比較検討したか?

デモ機の貸し出しサービスを利用したか?

よくある失敗パターンと対策

- ❌ 失敗例1:精度不足で使えない

問題:法定成果に使えるレベルと誤解して導入

対策:用途に応じてTS/TLSと併用する前提で計画 - ❌ 失敗例2: データ処理の壁

問題:取得は簡単だが、処理に時間がかかりすぎる

対策:後処理フローを事前に構築、専任担当者を配置 - ❌ 失敗例3:導入したが使われない

問題:操作が複雑で現場に浸透しない

対策:トレーニングと簡易マニュアルの整備、キーマンの育成 - ❌ 失敗例4:黒い面・ガラスで測れない

問題:想定していた対象物が測定できなかった

対策:事前のトライアルで実際の測定対象で試す - ❌ 失敗例5:バッテリーが持たない

問題:長時間の現場でバッテリー切れ

対策:予備バッテリーの購入、充電計画の立案

まとめ|「速さ」と「精度」を使い分ける新しい測量スタイル

ハンディ型3Dレーザースキャナーは、建設・土木の現場に「速さ」と「安全性」をもたらす新しいツールだ。

ただし、万能ではない。トータルステーションやTLSの「絶対精度」と組み合わせる運用こそが、現場の生産性を最大化する鍵となるだろう。

本記事のポイントまとめ

- ハンディ型の強みと弱みを理解する

速い・安全・少人数で運用できる反面、ドリフトや苦手な表面があります。役割を理解して使おう。 - 用途に合わせて機種を選ぶ

本記事の6機種はそれぞれ得意な現場がはっきりしている。まずは自分たちが撮りたいシーンを決め、そこに合う一台を選ぼう。 - 価格と費用対効果を冷静に試算

初期投資は100〜1,500万円と幅広い。ランニングコストも含めて、投資回収期間を計算する必要あり - スマホ測量という選択肢

いきなり高額機を買わなくても、OPTiM Geo Scanのようなスマホ測量から始め、必要に応じてハンディ→TS/TLSへ"段階的に足す"やり方が、いまの現場にフィットします。

WRITTEN by