ニュース

建設業2024年問題に向けた働き方改革について管理職に実態調査。セーフィー

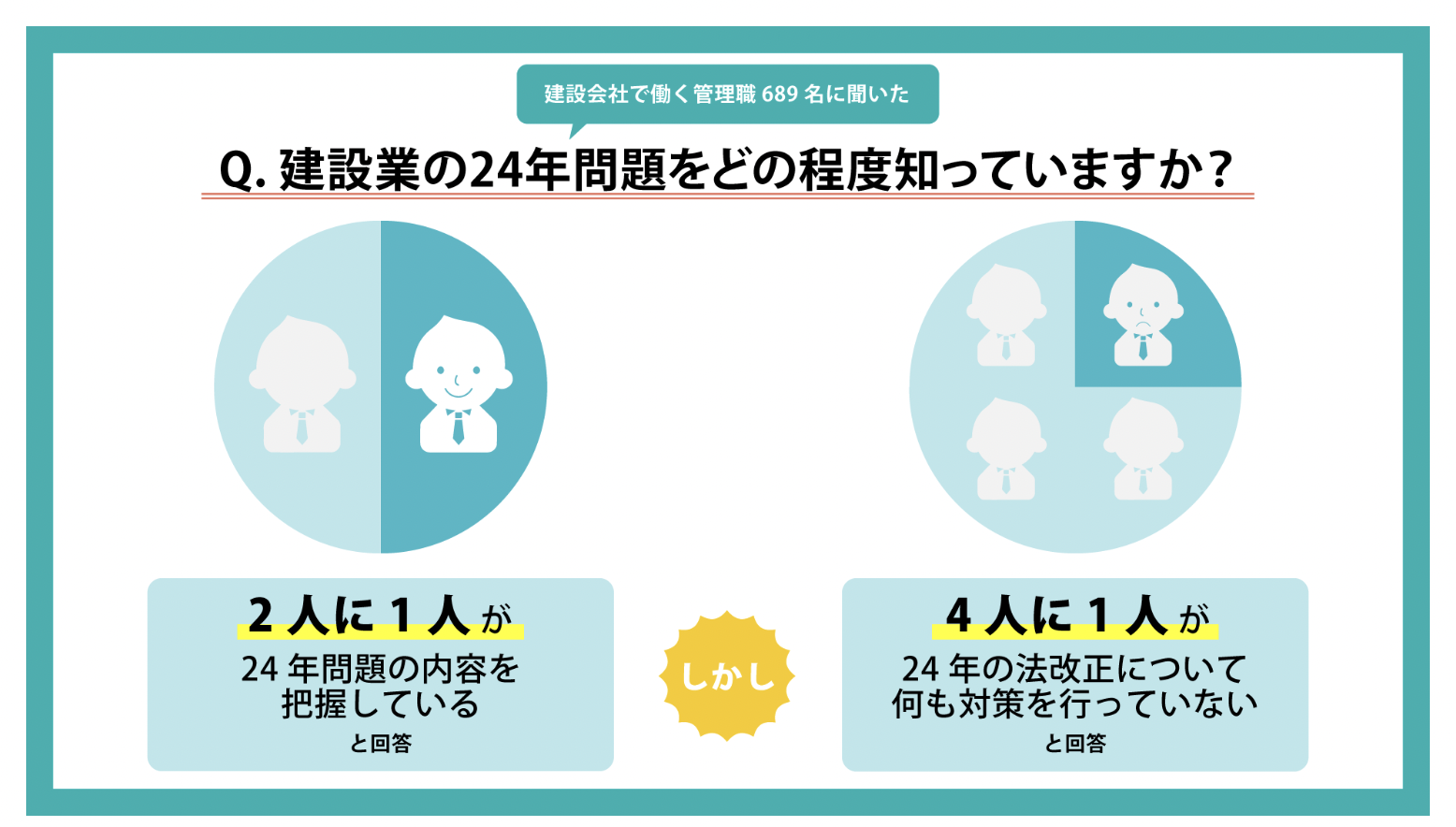

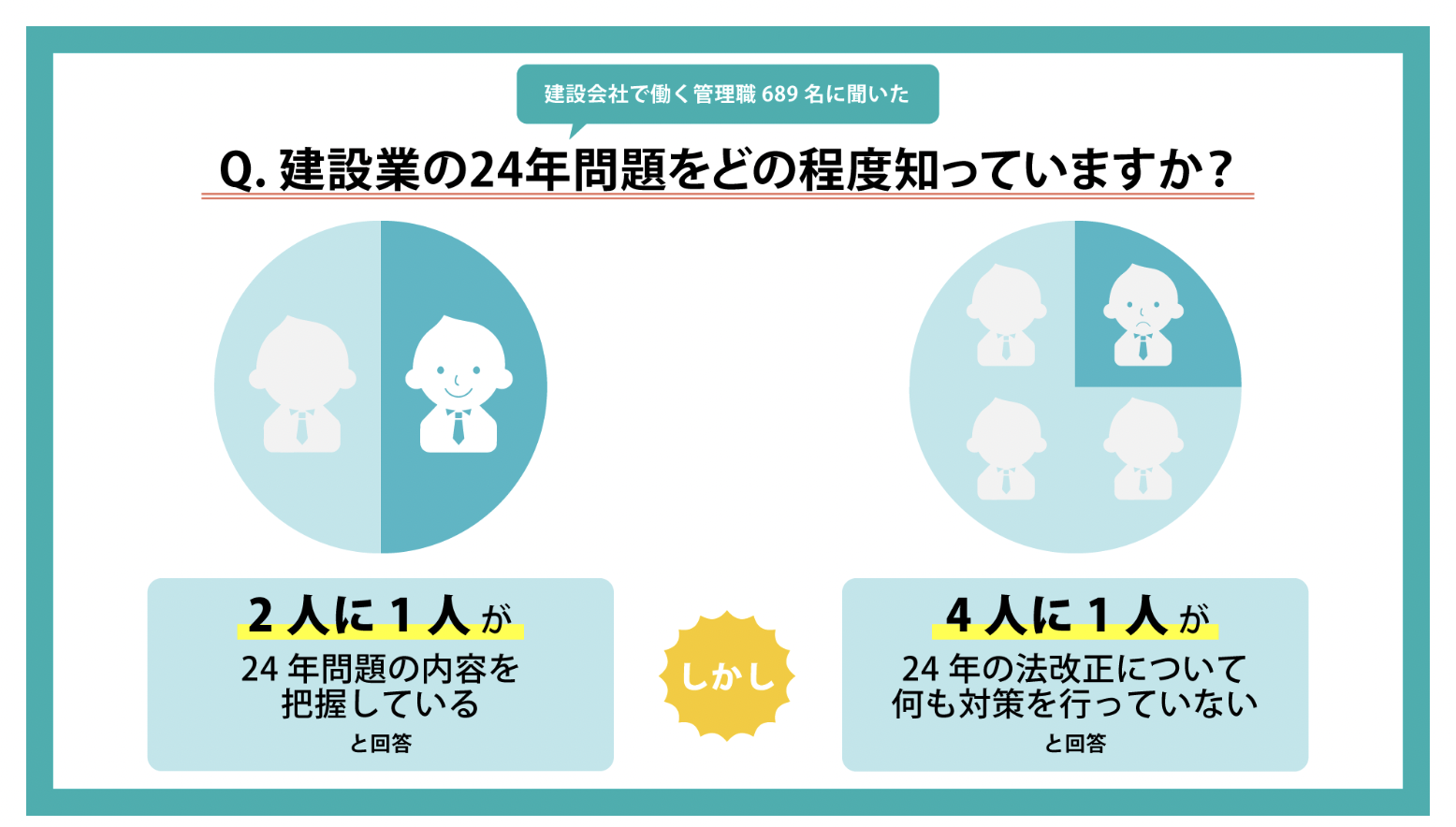

- 『建設業の24年問題』の内容は、2人に1人が「把握している」。一方で、4人に1人は「特に何も対策を行っていない」と回答

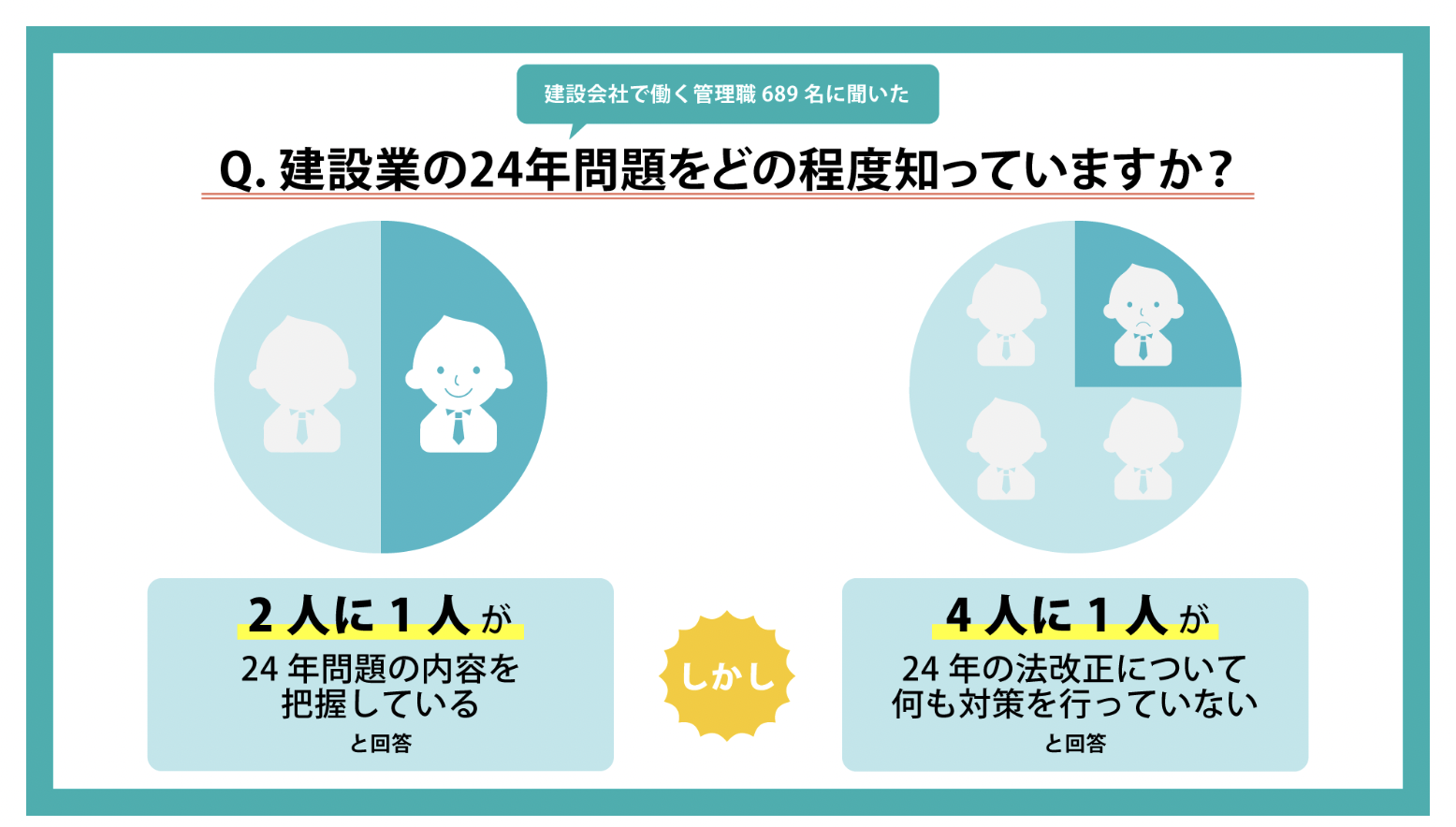

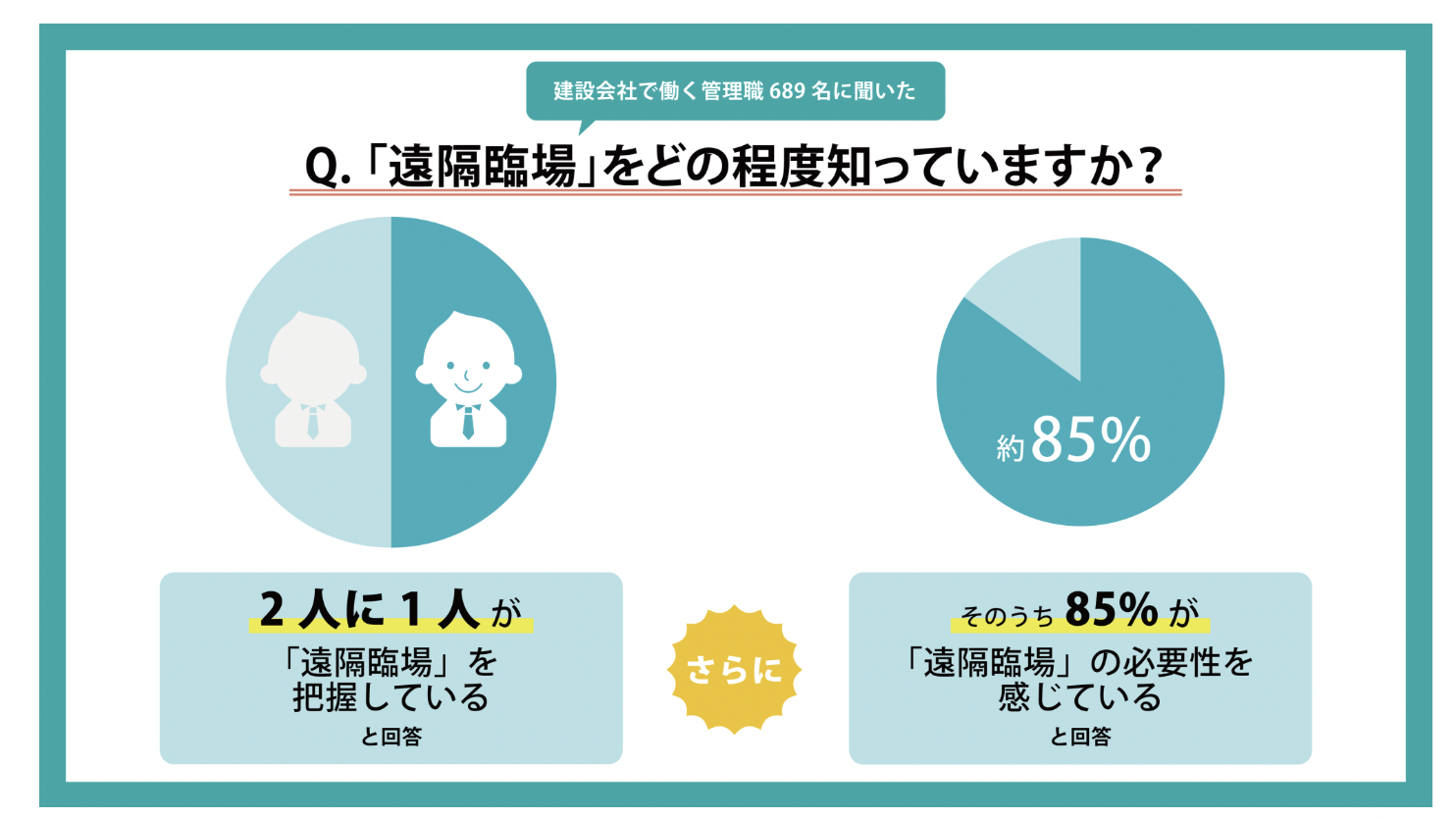

- 『遠隔臨場』の内容は、2人に1人が「把握している」。そのうち、85%が『遠隔臨場』の必要性を感じている

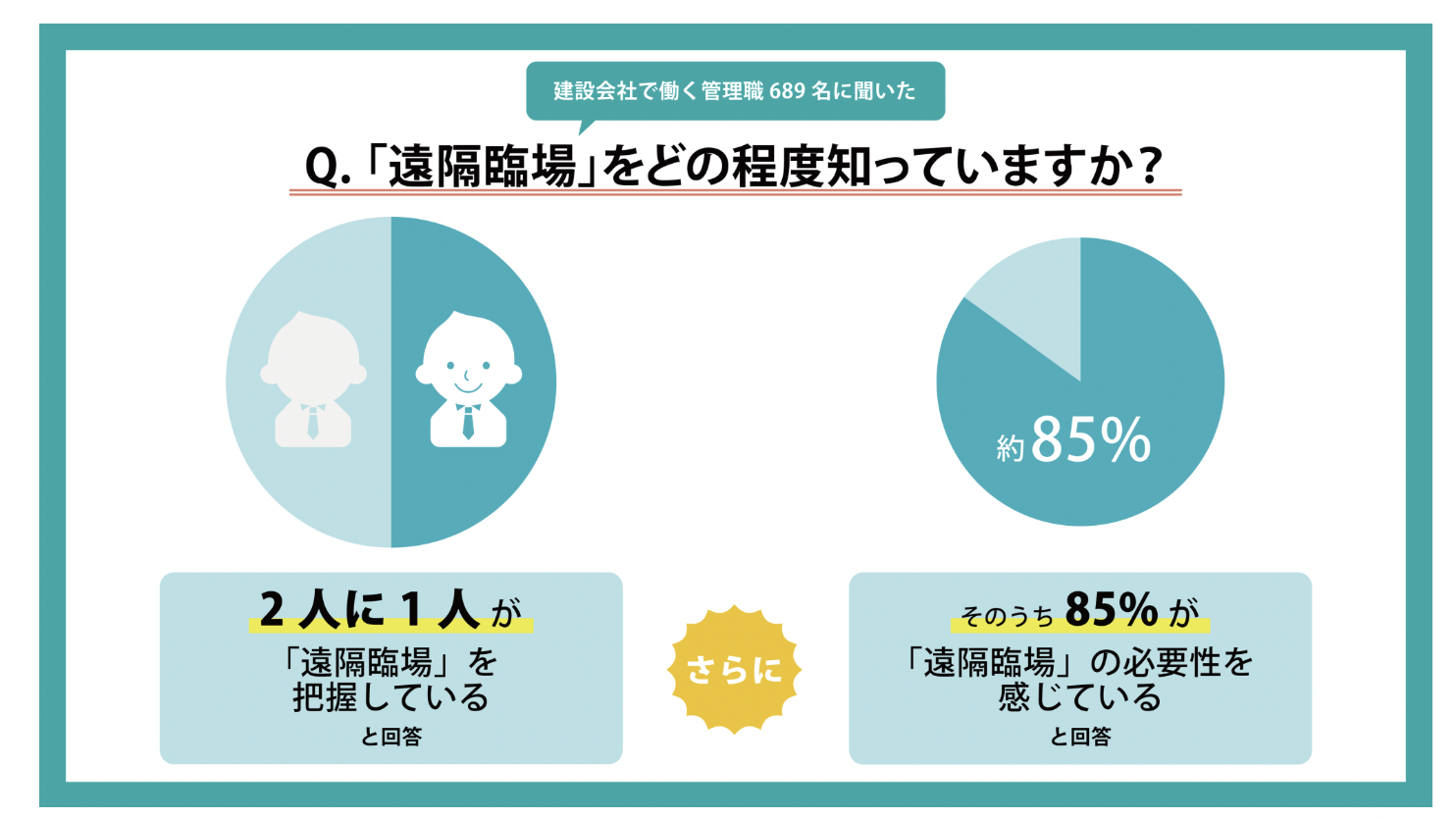

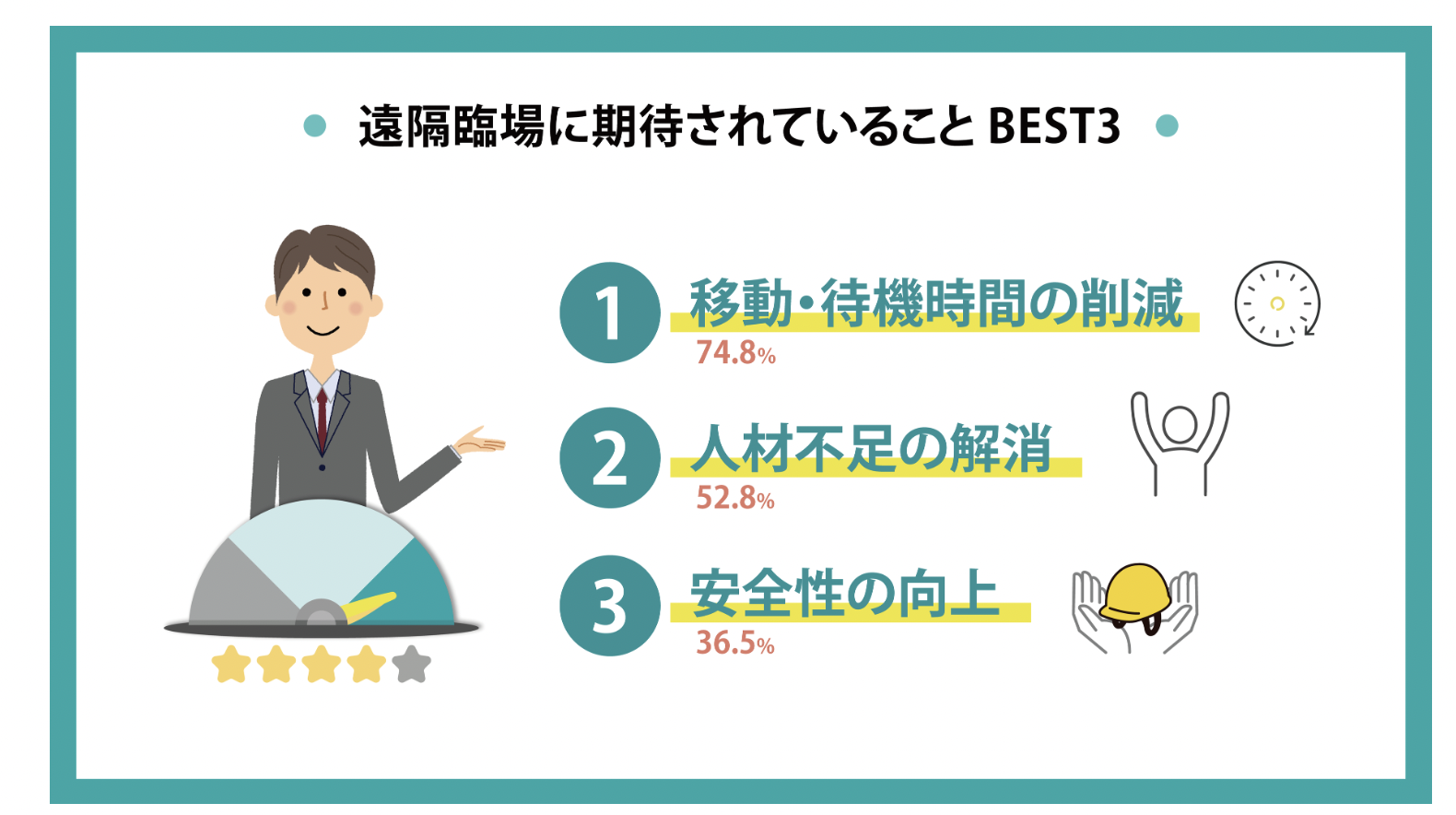

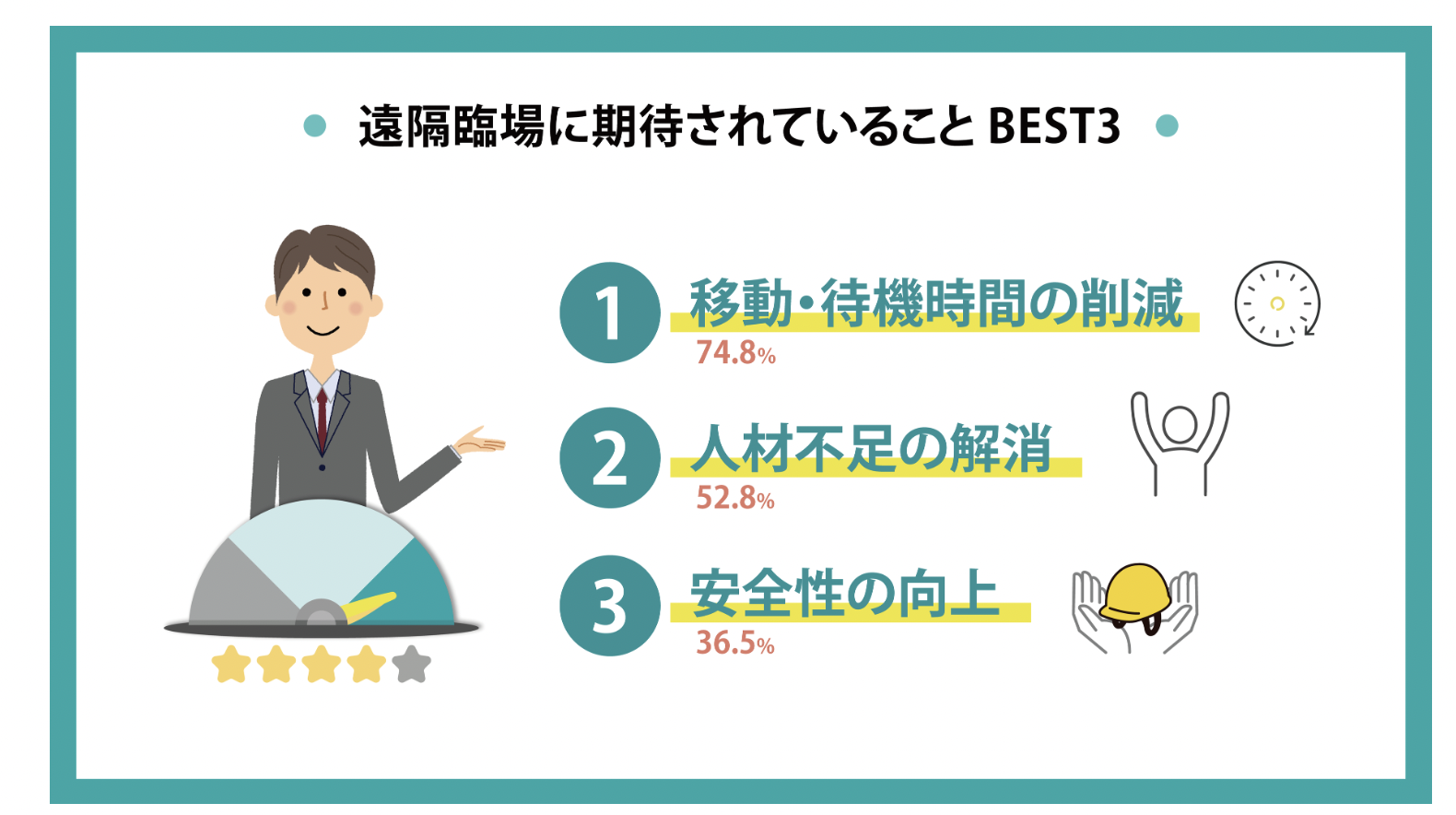

- 『遠隔臨場』に期待していること。1位「移動・待機時間の削減」、2位「人材不足の解消」、3位「安全性の向上」

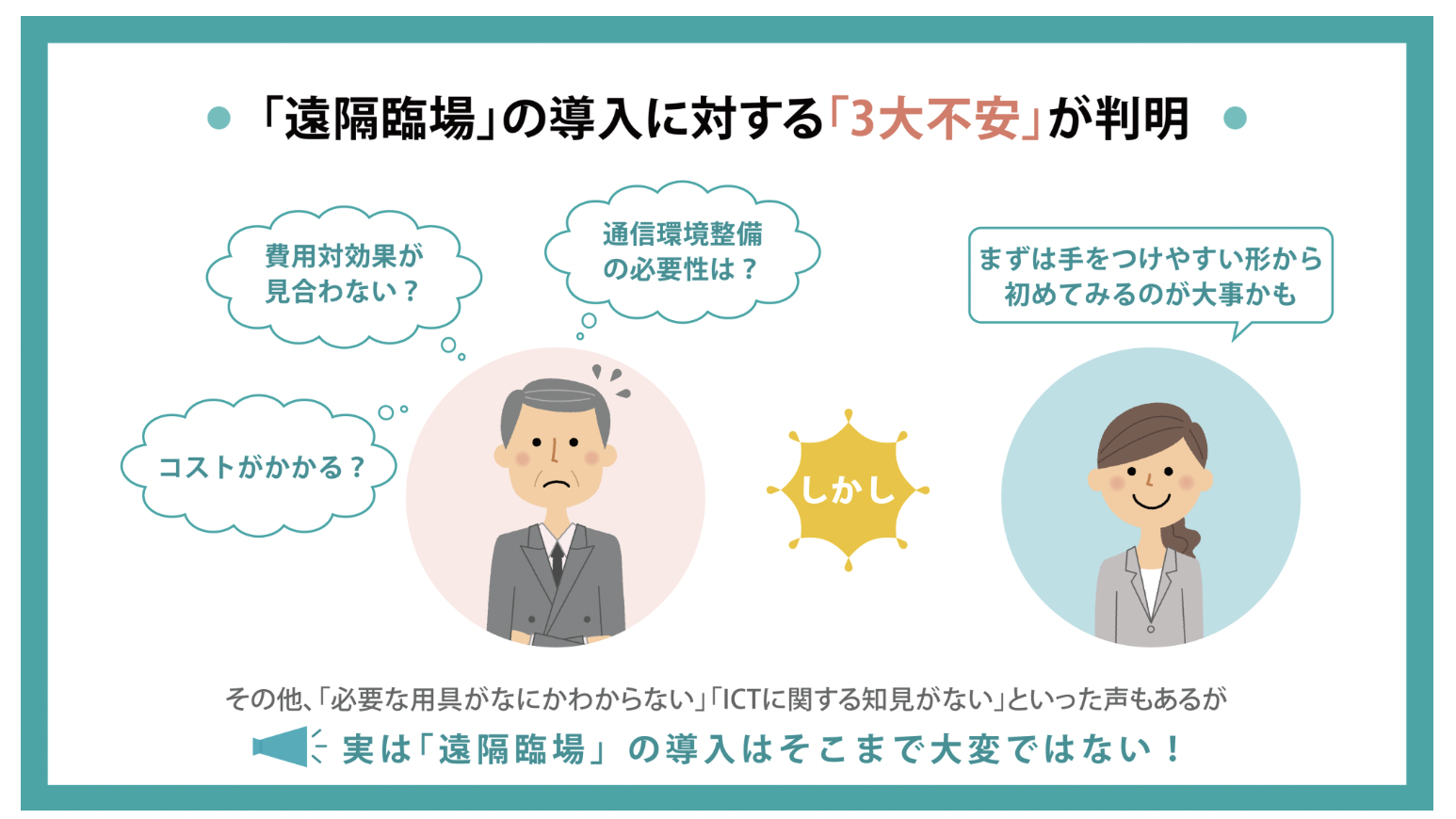

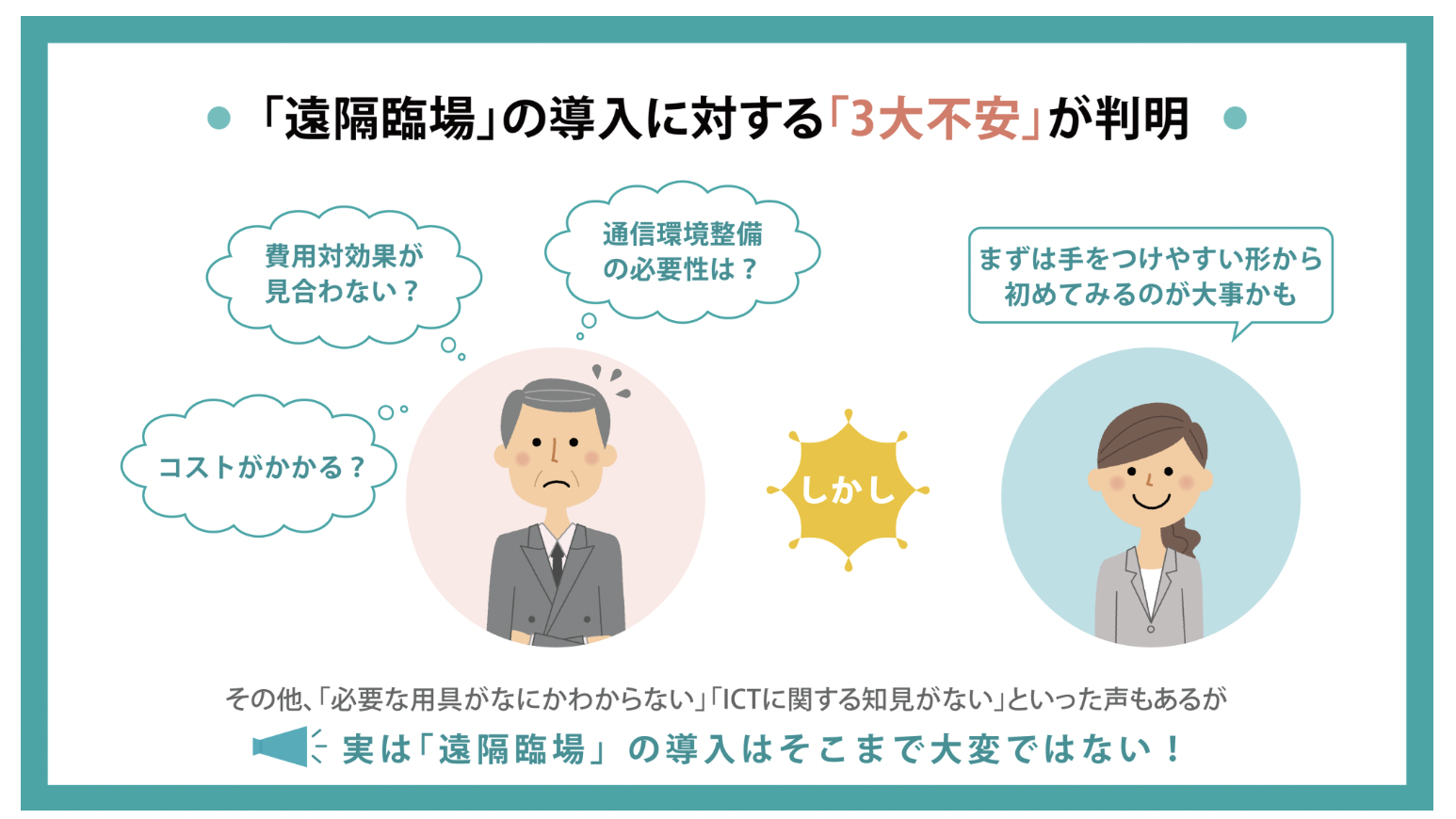

- 『遠隔臨場』の導入において「費用対効果が見合わないのでは」「通信環境を整備しなければいけないのでは」「コストがかかるのでは」といった3つの不安が判明

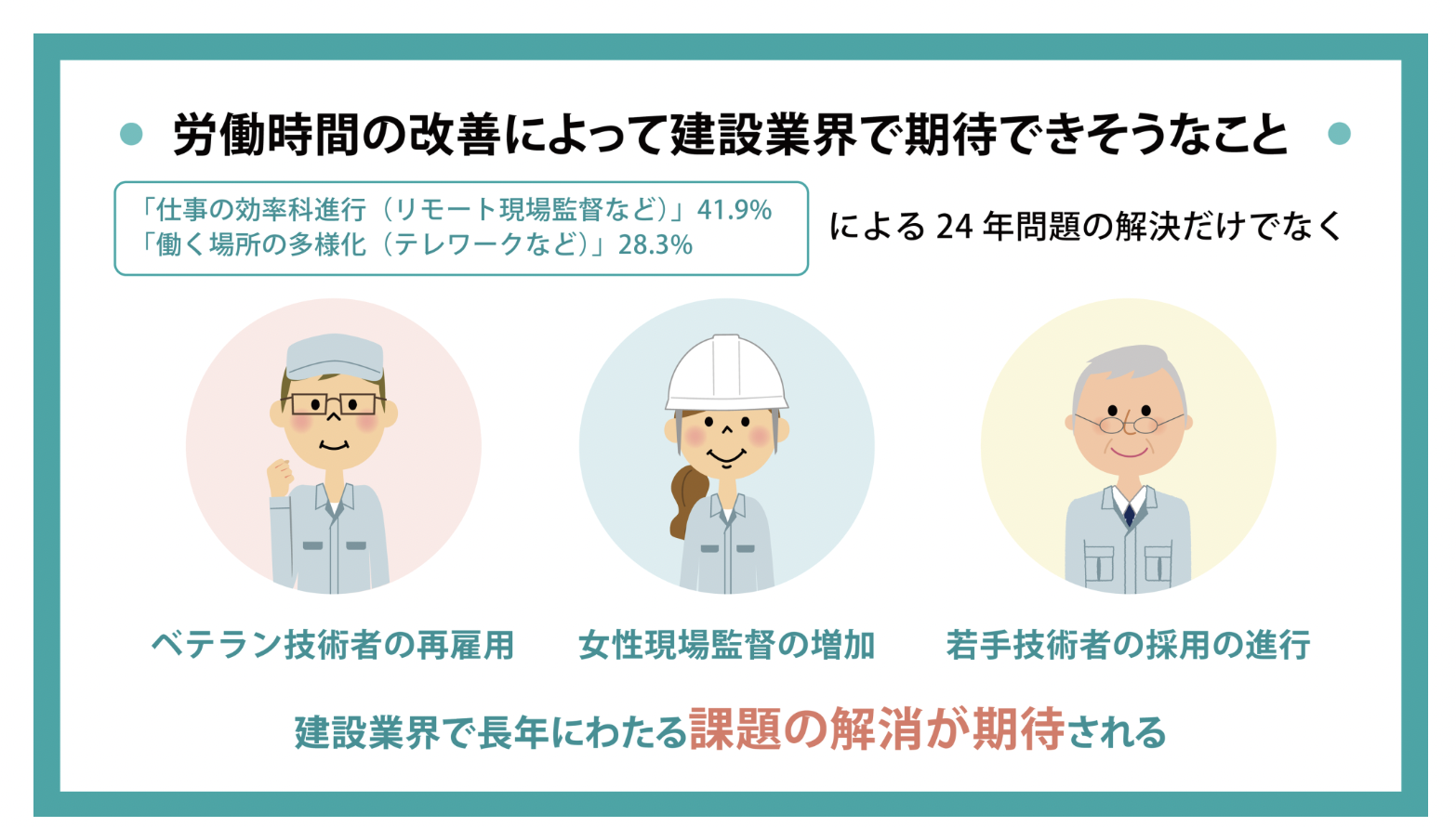

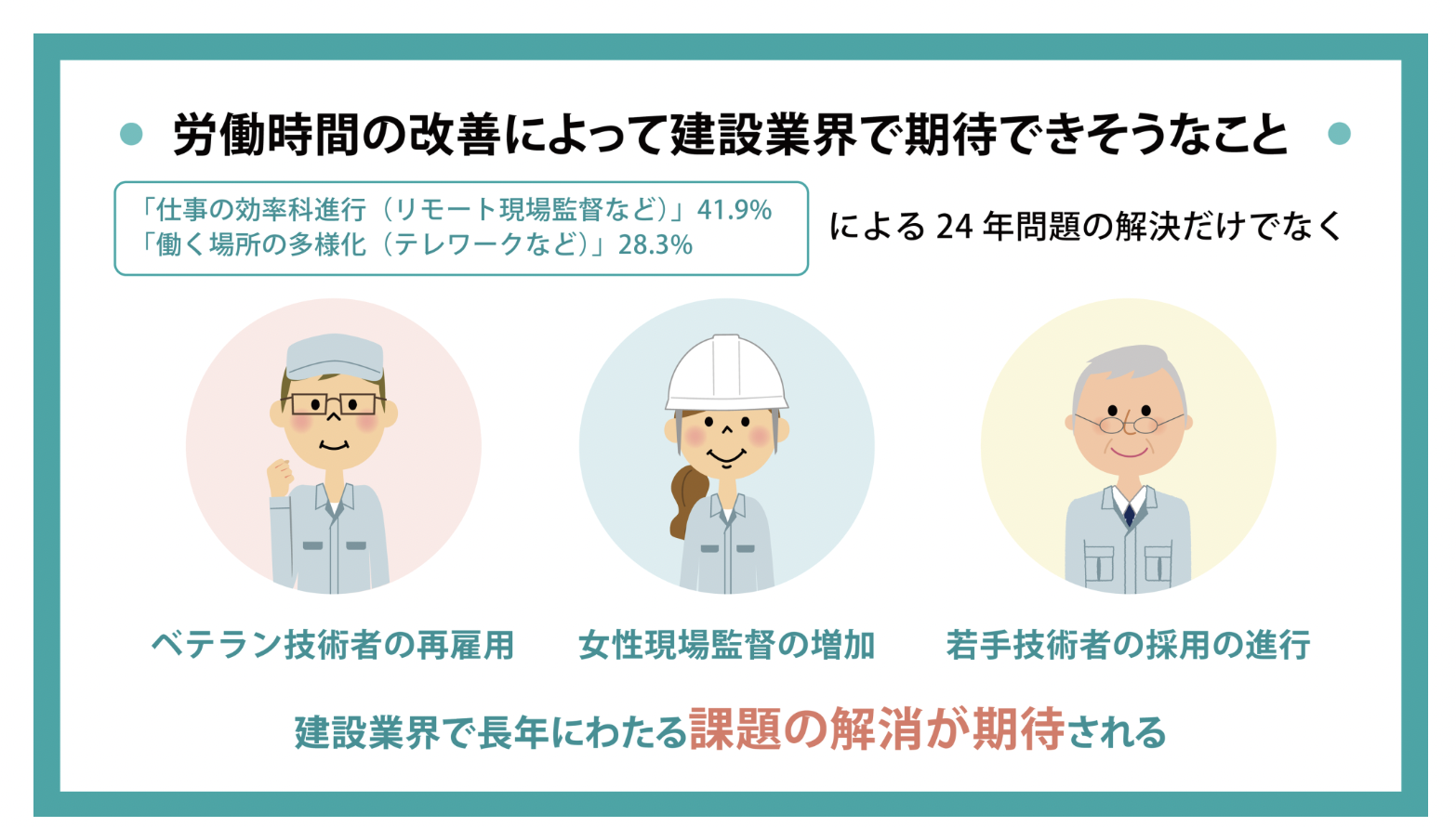

- 労働時間の改善によって「仕事の効率化進行」「働く場所の多様化」だけでなく業界の長年にわたる課題であった「ベテラン技術者の再雇用」「女性現場監督の増加」「若手技術者の採用の進行」にもつながると回答

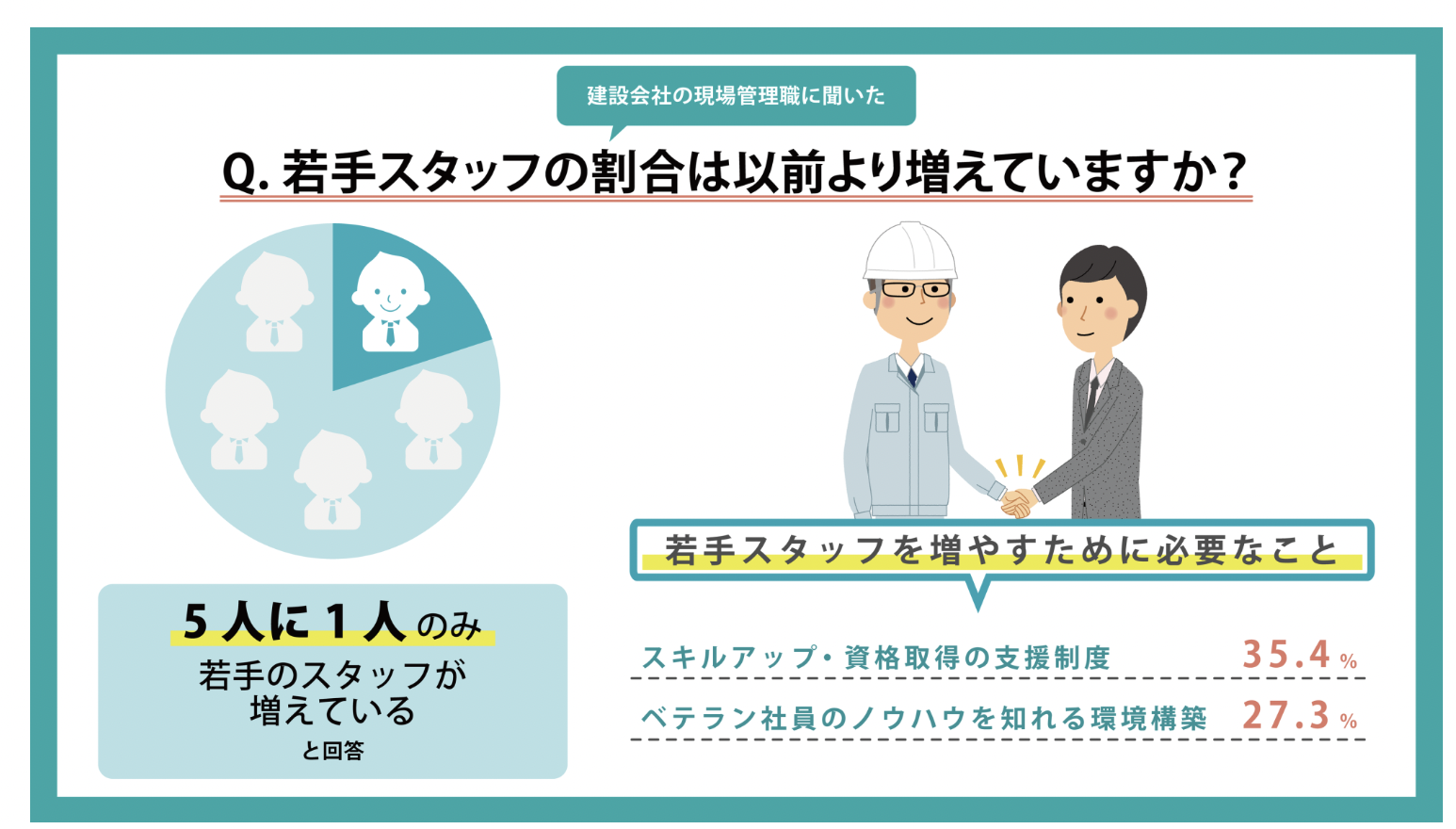

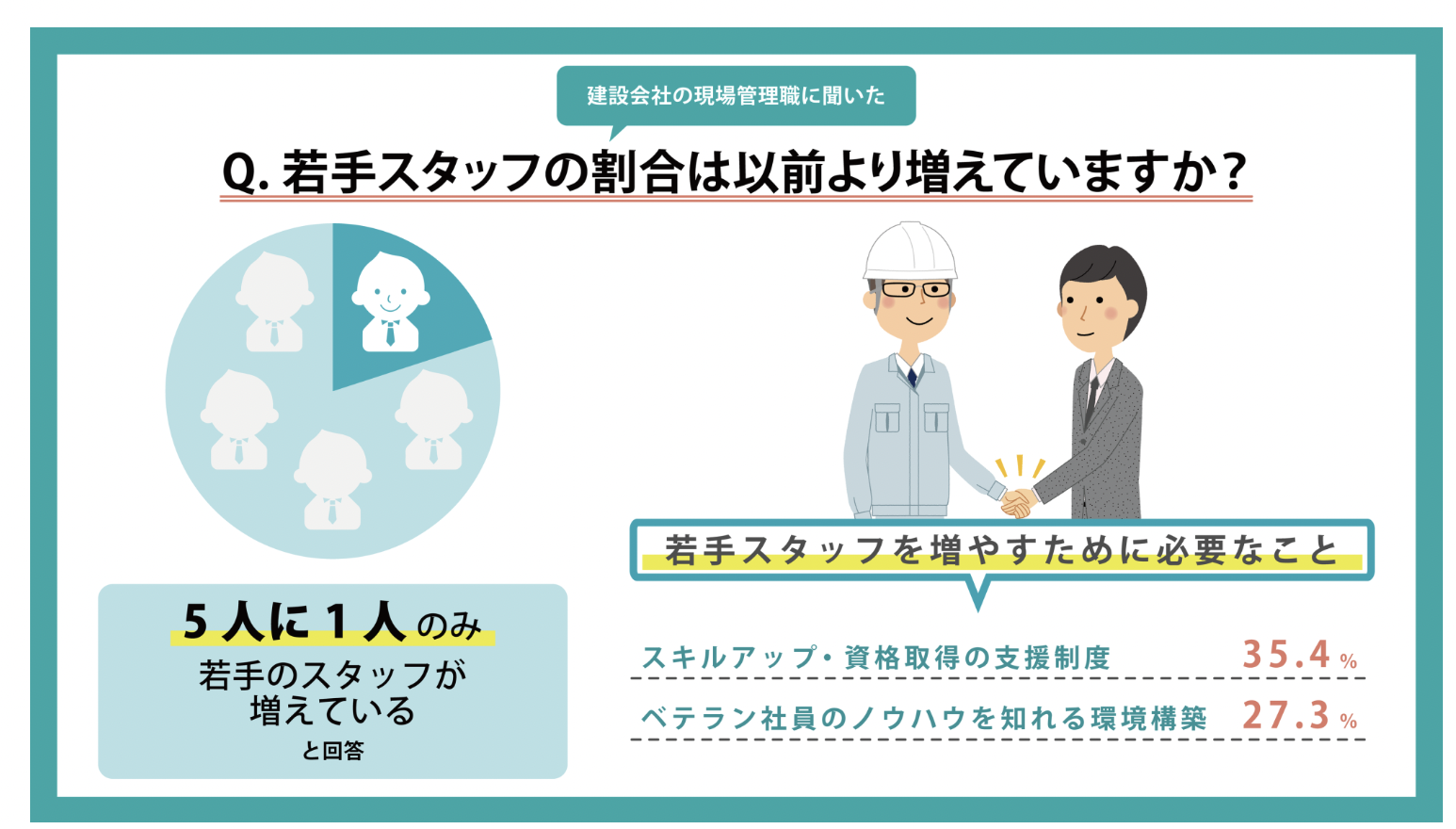

- 現場の若手スタッフの人数が「増えている」と回答した人はわずか17.6%。「スキルアップ支援」や「ベテラン社員の技術伝承支援」が鍵に

- 女性現場監督の人数は「増えている」と回答した人が5人に2人。80%の人々が「会社が積極的に女性登用を推進している」ことが理由だと回答

- 女性現場監督に「なりたい」「既になっている」と回答した人は4人に1人。 一方「体力がないから」「大変そうだから」という理由で「なりたくない」との回答も

セーフィーは、建設会社に勤める管理職689名を対象に、建設業の24年問題に向けた働き方改革の実態調査を行った。

「『建設業の24年問題』の内容をどの程度知っているか」という質問では、全体像を把握している人が22.1%、一部を知っている人が31.8%と半数以上が内容を把握している。

一方、「現状、残業時間の上限規制を守るために、何か対策をしているか」という質問では、「特に何も対策を行っていない」と回答した人が26.4%にのぼった。

「残業時間の上限規制について、どの程度深刻だと考えているか」という質問では、63.9%が少なからず「深刻だと考えている」と回答している反面、法改正を来年度に控えた今、実際に対策を講じていない企業が25%超に及ぶことが明らかになった。

24年4月には「改正労働基準法」における時間外労働の上限規制が適用される中、対策実施有無における危機感は感じているものの、実際にどこから始めれば良いのか判断がつかないといった回答も見られた。

「『遠隔臨場』を知っているか」との質問では、「既に知っており導入している」人が16.4%、「既に知っているが導入はしていない」人が30.9%になり、47.3%が内容を把握している結果に。

そのうち、「『遠隔臨場』は今後の建設業に必要だと感じているか」について、33.4%が「十分」、51.5%が「そこそこ」と、計84.9%の人々が必要性を感じていることが判明している。

内容を把握している人々は、『遠隔臨場(現場に行かずとも離れた場所から「材料確認」「段階確認」「立会」を行うこと)』に「業務上のメリットを感じている」と伺える。

『遠隔臨場』の内容を把握している人々に「『遠隔臨場』を取り入れるにあたって、期待していることはなにか」との質問をしたところ、結果は、1位「移動時間や待機時間の削減(74.8%)」、2位「人材不足の解消(52.8%)」、3位「安全性の向上(36.5%)」となった。

国土交通省の推奨する『遠隔臨場』を進めることで、生産性の向上や働き方改革の推進への期待が伺える。

『遠隔臨場』は時間外労働の上限規制への対策につながるだけでなく、建設業界で慢性的な課題とされている人材不足の解消や安全性の改善に寄与することにも期待が集まっている。

『遠隔臨場』を既に知っているが導入していない人々に対し、「『遠隔臨場』を導入しない理由」を質問してみたところ、1位は「費用対効果がわからない(43.2%)」、2位は「通信環境の整備が難しい(28.2%)」、「資金面に余裕がない(28.2%)」という結果に。

4位以降は「必要な用具がなにかわからない(15.5%)」「個人情報の管理など難しいイメージがある(15.5%)」「ICTに関する知見がない(15.0%)」と、運用面を懸念する声が続きました。『遠隔臨場』の導入には「費用対効果が見合わないのでは」「通信環境を整備しなければいけないのでは」「コストがかかるのでは」という3つの不安があった。

実際には、『遠隔臨場』の導入について、国土交通省の仕様に適した動画撮影用カメラ(ウェアラブルカメラなど)や、Web会議システムなどを導入することにより、不安を解消する可能性もある。

「労働時間の改善に向けて、建築業界の中で期待できそうなことはなにか」の質問に関しては下記の結果となり、「仕事の効率化進行(リモート現場監督など)」「働く場所の多様化(テレワークなど)」の他、「ベテラン技術者の再雇用」「女性現場監督の増加」「若手技術者の採用の進行」などが挙げられた。

労働時間の改善は24年問題の解決だけでなく、建設業界で長年にわたる課題の解消にもつながると考えられている。「遠隔臨場」をはじめとする、デジタルの力を活用し現場業務を効率化していく「現場DX」によって、労働時間の改善や生産性の向上が期待できる。

建設現場の管理業務を担う人々へ「あなたの職場の若手のスタッフの割合は、以前より増えていると思うか」と質問してみたところ、「変わらないと思う」人が40.1%、「減っていると思う」人が36.2%になり、「増えていると思う」人はわずか17.6%に留まり、若手のスタッフの採用が進んでいないことがわかった。

「若手のスタッフを増やすためには、労働時間の改善の他に、何が必要だと思うか」と質問したところ、「平均賃金の向上(76.2%)」や「週休2日制の徹底(62.0%)」の他、「スキルアップ・資格取得などの支援制度(35.4%)」「ベテラン社員のノウハウを知れる環境構築(27.3%)」などが挙げられた。

建設現場の管理業務を担う人々へ「あなたが管轄する現場に、女性の現場監督はいるか」と質問に、4人に1人が「いる」と回答。

さらに「女性の現場監督の割合は、以前より増えていると思いますか」と質問したところ、「変わらないと思う」人が44.8%の一方、「増えていると思う」人は39.1%にのぼった。

「女性現場監督が増えた理由」としては、「会社が積極的に女性登用を推進している」と答えた人が全体の78.0%もおり、「女性用設備(更衣室やトイレ)」や「育休取得、産休からの復帰がしやすい」など、女性が働きやすくキャリアアップしやすい環境を構築している企業が女性現場監督の増加に成功していることがわかる。

建設現場で働く女性スタッフへ「現場監督になりたいと思うか」と質問したところ、「なりたいと思う」人が16.2%、「既になっている」人が10.8%になり、4人に1人が現場監督にポジティブなイメージを持っていることが判明した。

理由として「技術者として成長したい」「技術や経験が身につくから」「建築の仕事でいちばん面白いのが現場だから」という回答が挙げられた。

一方、現場職以外の仕事を希望している人々の理由は「事務職を希望しているから」の他、「体力がないから」「大変そうだから」「責任が重いから」などが判明している。

多様な働き方や労働環境の改善が進む今、建設業界全体で「女性がキャリアアップしやすい環境を整える」ことが大切だと言える。

『建設業の24年問題』の内容は、2人に1人が「把握している」。一方で、4人に1人は「特に何も対策を行っていない」と回答

「『建設業の24年問題』の内容をどの程度知っているか」という質問では、全体像を把握している人が22.1%、一部を知っている人が31.8%と半数以上が内容を把握している。

一方、「現状、残業時間の上限規制を守るために、何か対策をしているか」という質問では、「特に何も対策を行っていない」と回答した人が26.4%にのぼった。

「残業時間の上限規制について、どの程度深刻だと考えているか」という質問では、63.9%が少なからず「深刻だと考えている」と回答している反面、法改正を来年度に控えた今、実際に対策を講じていない企業が25%超に及ぶことが明らかになった。

24年4月には「改正労働基準法」における時間外労働の上限規制が適用される中、対策実施有無における危機感は感じているものの、実際にどこから始めれば良いのか判断がつかないといった回答も見られた。

『遠隔臨場』の内容は、2人に1人が「把握している」。そのうち、85%が『遠隔臨場』の必要性を感じている

「『遠隔臨場』を知っているか」との質問では、「既に知っており導入している」人が16.4%、「既に知っているが導入はしていない」人が30.9%になり、47.3%が内容を把握している結果に。

そのうち、「『遠隔臨場』は今後の建設業に必要だと感じているか」について、33.4%が「十分」、51.5%が「そこそこ」と、計84.9%の人々が必要性を感じていることが判明している。

内容を把握している人々は、『遠隔臨場(現場に行かずとも離れた場所から「材料確認」「段階確認」「立会」を行うこと)』に「業務上のメリットを感じている」と伺える。

『遠隔臨場』に期待していること。1位「移動・待機時間の削減」、2位「人材不足の解消」、3位「安全性の向上」

『遠隔臨場』の内容を把握している人々に「『遠隔臨場』を取り入れるにあたって、期待していることはなにか」との質問をしたところ、結果は、1位「移動時間や待機時間の削減(74.8%)」、2位「人材不足の解消(52.8%)」、3位「安全性の向上(36.5%)」となった。

国土交通省の推奨する『遠隔臨場』を進めることで、生産性の向上や働き方改革の推進への期待が伺える。

『遠隔臨場』は時間外労働の上限規制への対策につながるだけでなく、建設業界で慢性的な課題とされている人材不足の解消や安全性の改善に寄与することにも期待が集まっている。

『遠隔臨場』の導入において「費用対効果が見合わないのでは」「通信環境を整備しなければいけないのでは」「コストがかかるのでは」といった3つの不安が判明

『遠隔臨場』を既に知っているが導入していない人々に対し、「『遠隔臨場』を導入しない理由」を質問してみたところ、1位は「費用対効果がわからない(43.2%)」、2位は「通信環境の整備が難しい(28.2%)」、「資金面に余裕がない(28.2%)」という結果に。

4位以降は「必要な用具がなにかわからない(15.5%)」「個人情報の管理など難しいイメージがある(15.5%)」「ICTに関する知見がない(15.0%)」と、運用面を懸念する声が続きました。『遠隔臨場』の導入には「費用対効果が見合わないのでは」「通信環境を整備しなければいけないのでは」「コストがかかるのでは」という3つの不安があった。

実際には、『遠隔臨場』の導入について、国土交通省の仕様に適した動画撮影用カメラ(ウェアラブルカメラなど)や、Web会議システムなどを導入することにより、不安を解消する可能性もある。

労働時間の改善によって「仕事の効率化進行」「働く場所の多様化」だけでなく業界の長年にわたる課題であった「ベテラン技術者の再雇用」「女性現場監督の増加」「若手技術者の採用の進行」にもつながると回答

「労働時間の改善に向けて、建築業界の中で期待できそうなことはなにか」の質問に関しては下記の結果となり、「仕事の効率化進行(リモート現場監督など)」「働く場所の多様化(テレワークなど)」の他、「ベテラン技術者の再雇用」「女性現場監督の増加」「若手技術者の採用の進行」などが挙げられた。

労働時間の改善は24年問題の解決だけでなく、建設業界で長年にわたる課題の解消にもつながると考えられている。「遠隔臨場」をはじめとする、デジタルの力を活用し現場業務を効率化していく「現場DX」によって、労働時間の改善や生産性の向上が期待できる。

現場の若手スタッフの人数が「増えている」と回答した人はわずか17.6%。「スキルアップ支援」や「ベテラン社員の技術伝承支援」が鍵に

建設現場の管理業務を担う人々へ「あなたの職場の若手のスタッフの割合は、以前より増えていると思うか」と質問してみたところ、「変わらないと思う」人が40.1%、「減っていると思う」人が36.2%になり、「増えていると思う」人はわずか17.6%に留まり、若手のスタッフの採用が進んでいないことがわかった。

「若手のスタッフを増やすためには、労働時間の改善の他に、何が必要だと思うか」と質問したところ、「平均賃金の向上(76.2%)」や「週休2日制の徹底(62.0%)」の他、「スキルアップ・資格取得などの支援制度(35.4%)」「ベテラン社員のノウハウを知れる環境構築(27.3%)」などが挙げられた。

女性現場監督の人数は「増えている」と回答した人が5人に2人。80%の人々が「会社が積極的に女性登用を推進している」ことが理由だと回答

建設現場の管理業務を担う人々へ「あなたが管轄する現場に、女性の現場監督はいるか」と質問に、4人に1人が「いる」と回答。

さらに「女性の現場監督の割合は、以前より増えていると思いますか」と質問したところ、「変わらないと思う」人が44.8%の一方、「増えていると思う」人は39.1%にのぼった。

「女性現場監督が増えた理由」としては、「会社が積極的に女性登用を推進している」と答えた人が全体の78.0%もおり、「女性用設備(更衣室やトイレ)」や「育休取得、産休からの復帰がしやすい」など、女性が働きやすくキャリアアップしやすい環境を構築している企業が女性現場監督の増加に成功していることがわかる。

女性現場監督に「なりたい」「既になっている」と回答した人は4人に1人。 一方「体力がないから」「大変そうだから」という理由で「なりたくない」との回答も

建設現場で働く女性スタッフへ「現場監督になりたいと思うか」と質問したところ、「なりたいと思う」人が16.2%、「既になっている」人が10.8%になり、4人に1人が現場監督にポジティブなイメージを持っていることが判明した。

理由として「技術者として成長したい」「技術や経験が身につくから」「建築の仕事でいちばん面白いのが現場だから」という回答が挙げられた。

一方、現場職以外の仕事を希望している人々の理由は「事務職を希望しているから」の他、「体力がないから」「大変そうだから」「責任が重いから」などが判明している。

多様な働き方や労働環境の改善が進む今、建設業界全体で「女性がキャリアアップしやすい環境を整える」ことが大切だと言える。

調査元:セーフィー株式会社

WRITTEN by