ニュース

戸田建設、岩盤面からの流出水を定量評価する手法を実用化へ

戸田建設は近赤外線カメラデータを利用してトンネル切羽などの岩盤面から流出する水について、定量評価する水検知手法を開発したと発表した。

今回の開発により、岩盤面から発生する湧水を定量的に評価することが可能になったため、その情報を施工や維持・管理にも活用することで、工事の安全性や経済性の向上につなげていく。

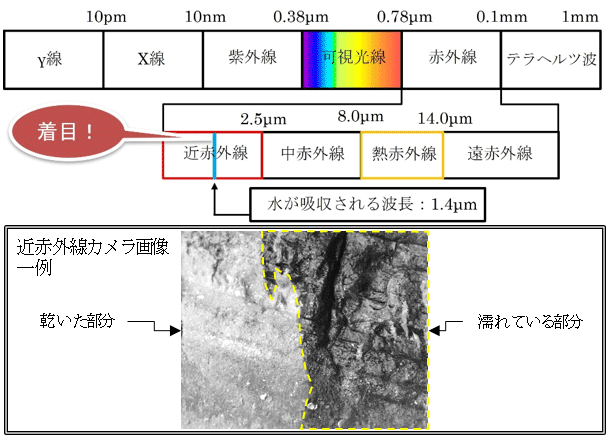

岩盤斜面の水検知の研究は以前から行われているが、ほとんどは赤外線のなかでも波長8~14μm(マイクロメートル)の熱赤外線カメラで評価していた。

ただ、熱赤外線カメラで得られる温度データでは湧水範囲を特定できるが、流量との相関が不確定であり、湧水量を予測するのは困難だった。

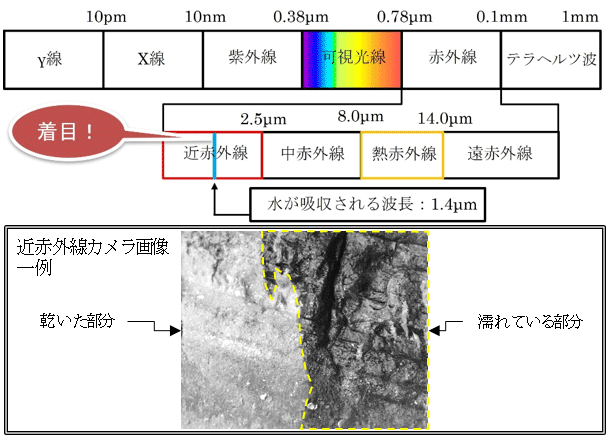

そこで戸田建設は、水の波長が吸収される性質を有する近赤外線カメラのデータに着目。水検知に関する評価システムを考案するに至った。

水検知に近赤外線カメラデータを用いる利点としては、近赤外線の波長領域には水の波長を吸収する領域が含まれており、水が無い場所では明るく表示され、水がある部分では暗く表示される。つまり、水の有無を映像で明瞭に判断できる。

2輝度値の利点としては、近赤外線カメラデータは単位面積当たりの明るさを示す輝度値が得られ、輝度値は明るい箇所では最大6万5535cd/m2(カンデラ毎平方メートル)と高く、暗い箇所では最小0cd/m2と低くなるため、定量評価が可能になる。

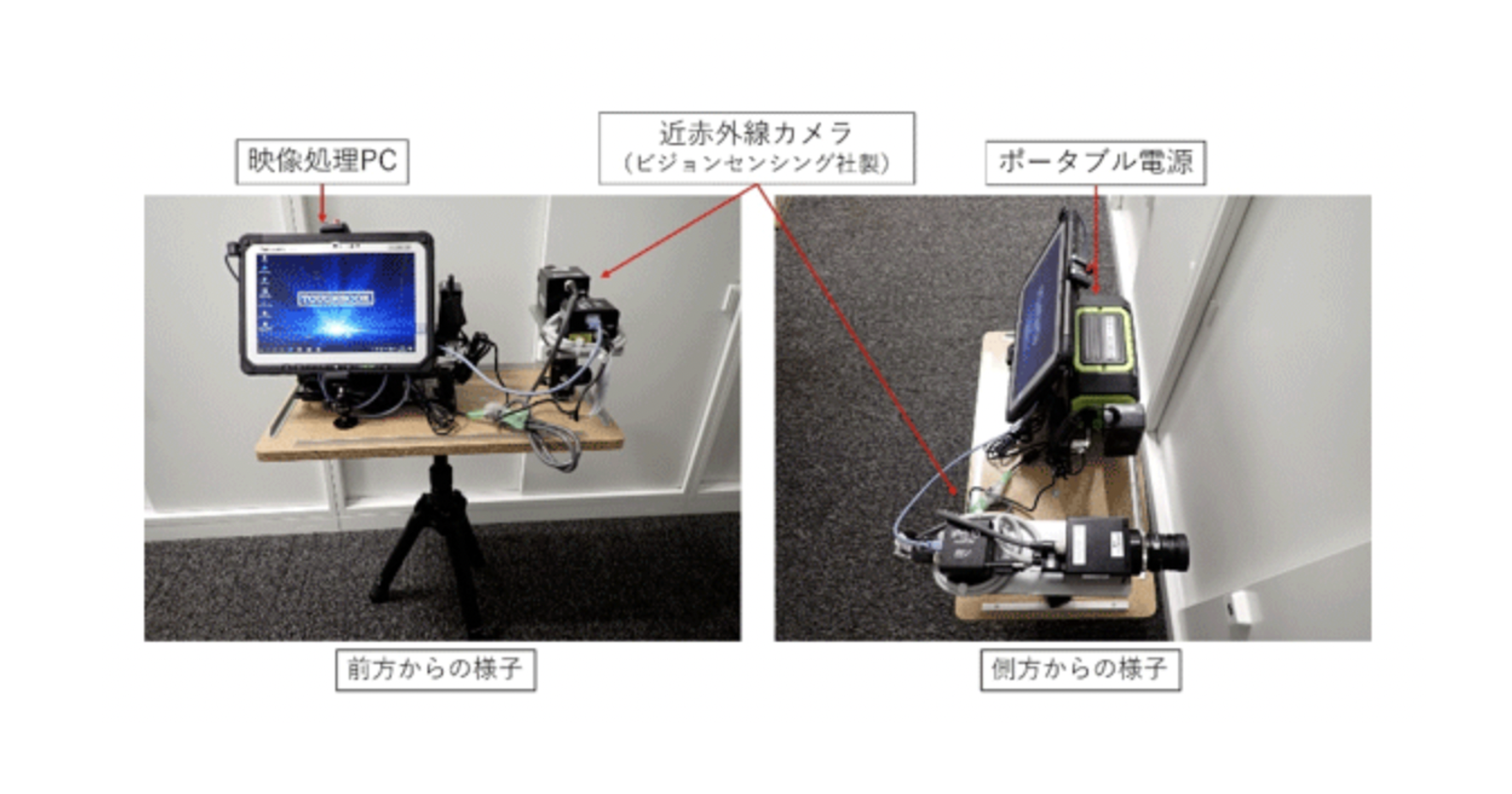

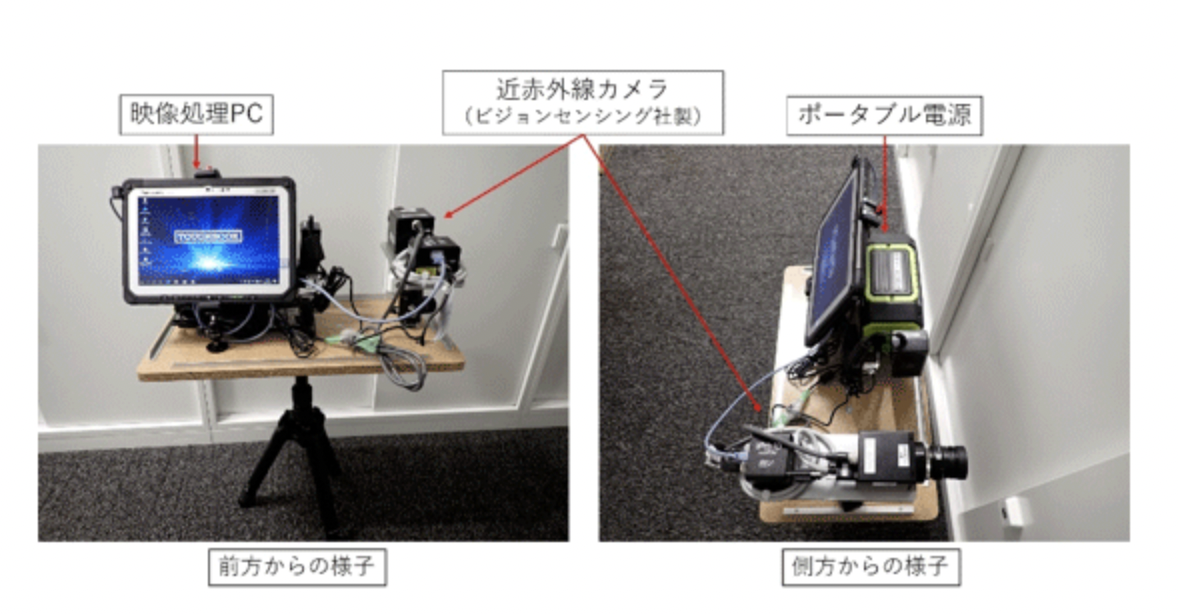

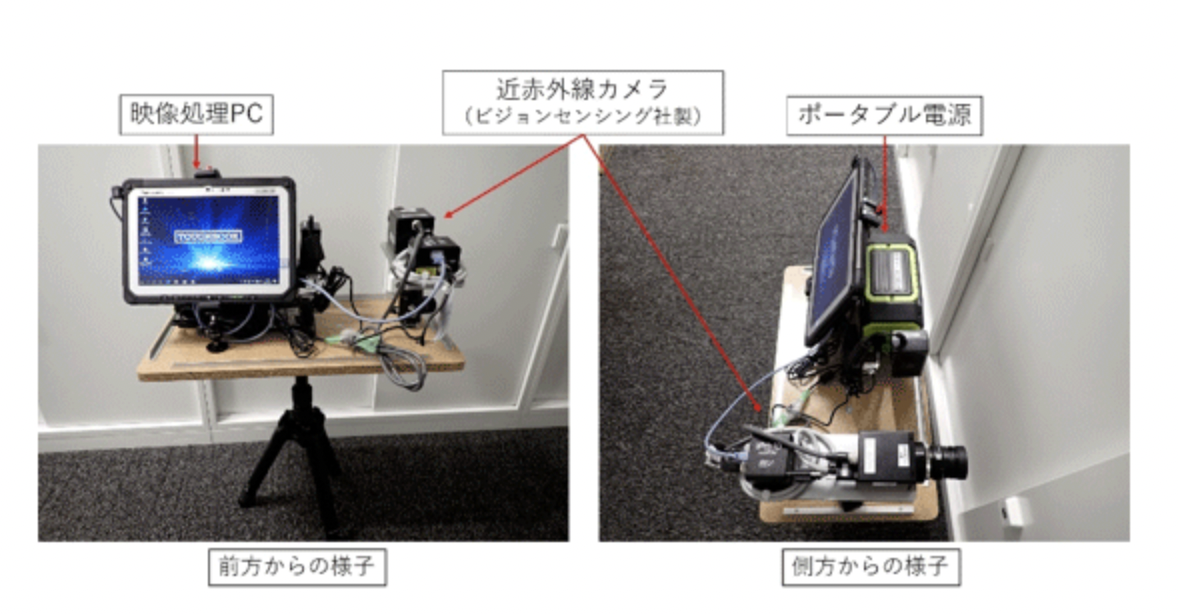

使用の近赤外線カメラは、軽量なため現場のどこにでも設置でき、カメラと映像処理を行うPCを組合わせることで、撮影と同時に映像も確認。そのため、水の流出位置と範囲を簡単に把握できる。

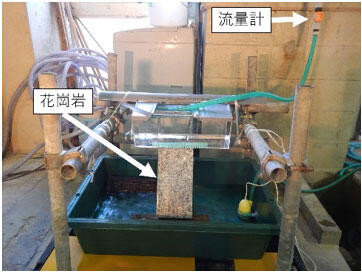

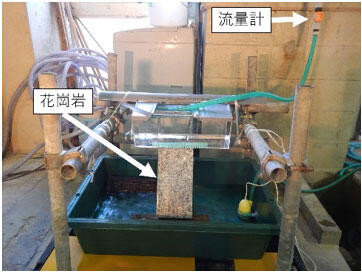

水検知の実証は、近赤外線カメラデータで流量予測手法の適用性を確認するため、室内で実施。花崗岩試料に一定流量の水を上部から流した状態で撮影を行った結果、流量の増加とともに画像として暗くなる領域が増えていることが明らかとなり、画像による評価が可能だと確認した。

今後は、近赤外線カメラデータを使用し、湧水範囲や流量に関する評価手法を確立しつつ、現場での実証実験を経て実用化を目指していく。

今回の開発により、岩盤面から発生する湧水を定量的に評価することが可能になったため、その情報を施工や維持・管理にも活用することで、工事の安全性や経済性の向上につなげていく。

水の波長が吸収される近赤外線カメラを利用

岩盤斜面の水検知の研究は以前から行われているが、ほとんどは赤外線のなかでも波長8~14μm(マイクロメートル)の熱赤外線カメラで評価していた。

ただ、熱赤外線カメラで得られる温度データでは湧水範囲を特定できるが、流量との相関が不確定であり、湧水量を予測するのは困難だった。

そこで戸田建設は、水の波長が吸収される性質を有する近赤外線カメラのデータに着目。水検知に関する評価システムを考案するに至った。

水検知に近赤外線カメラデータを用いる利点としては、近赤外線の波長領域には水の波長を吸収する領域が含まれており、水が無い場所では明るく表示され、水がある部分では暗く表示される。つまり、水の有無を映像で明瞭に判断できる。

2輝度値の利点としては、近赤外線カメラデータは単位面積当たりの明るさを示す輝度値が得られ、輝度値は明るい箇所では最大6万5535cd/m2(カンデラ毎平方メートル)と高く、暗い箇所では最小0cd/m2と低くなるため、定量評価が可能になる。

使用の近赤外線カメラは、軽量なため現場のどこにでも設置でき、カメラと映像処理を行うPCを組合わせることで、撮影と同時に映像も確認。そのため、水の流出位置と範囲を簡単に把握できる。

水検知の実証は、近赤外線カメラデータで流量予測手法の適用性を確認するため、室内で実施。花崗岩試料に一定流量の水を上部から流した状態で撮影を行った結果、流量の増加とともに画像として暗くなる領域が増えていることが明らかとなり、画像による評価が可能だと確認した。

今後は、近赤外線カメラデータを使用し、湧水範囲や流量に関する評価手法を確立しつつ、現場での実証実験を経て実用化を目指していく。

参考・画像元:戸田建設プレスリリース

WRITTEN by