株式会社オプティムが提供する遠隔作業支援ソリューション「Optimal Second Sight」と現場データ管理ソリューション「Smart Field」。

リリース以来、さまざまな業種で現場コミュニケーションを飛躍的に向上させるプロダクトとして注目されているこのふたつのソリューションが、進化を続けている。今回はプロダクト責任者の株式会社オプティム のビジネス統括本部 Industrial DX事業部 マネージャー髙田氏(以下、敬称略)に、それぞれの特長、そして開発の背景、今後の展望を伺った。

――さる2022年1月21日、「Smart Field」とスパイダープラス株式会社が提供する図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の連携検討が開始されることが発表されました。まずは、その狙いからお聞きします。

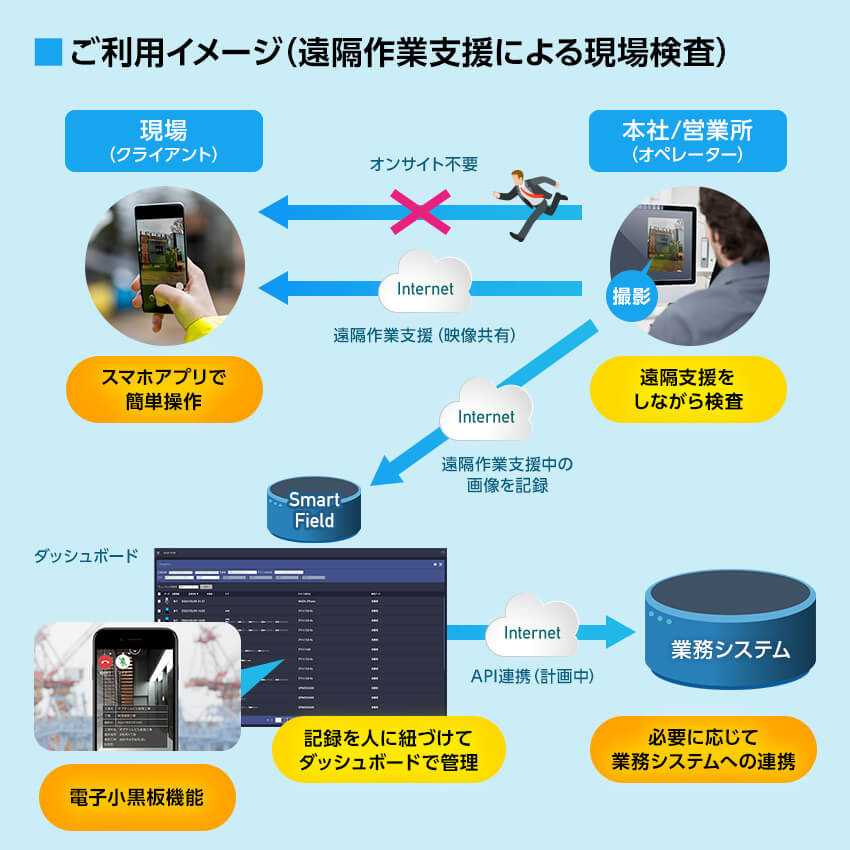

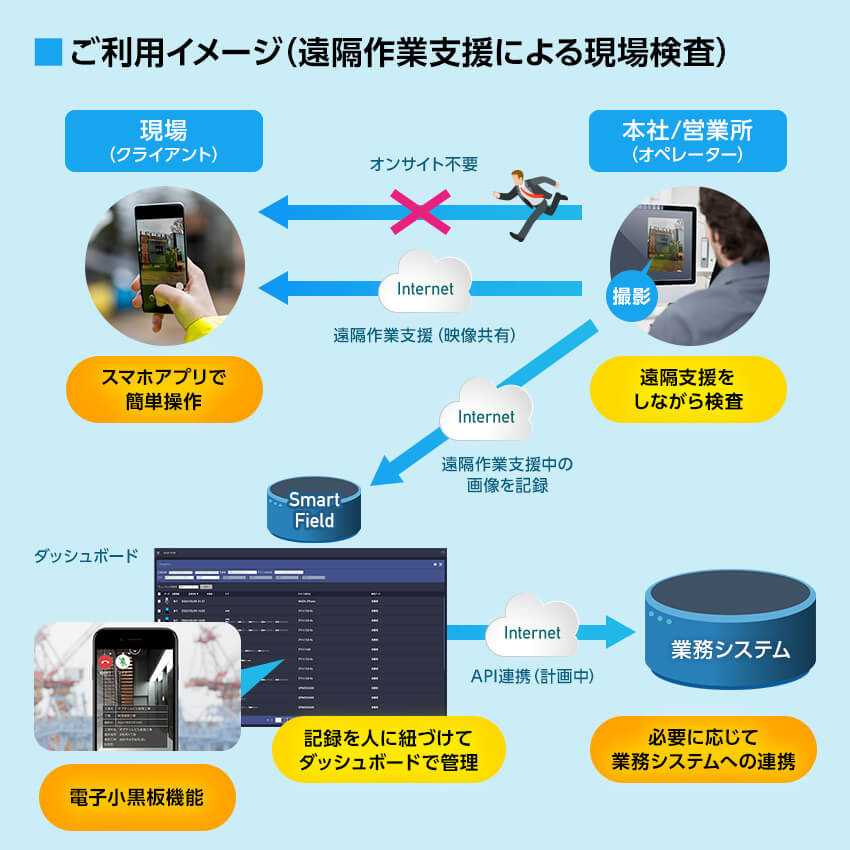

髙田:2018年にリリースされた「Smart Field」は、スマホやタブレット、スマートグラスで取込んだ画像や動画・音声等の記録をクラウド上にアップし、報告や納品書類作成をスマートに効率よく行うためのソリューションです。「何かと手間に感じる報告書類作成のための作業や移動の煩わしさから解放される」「検査業務に掛かる生産性が3倍以上に向上した」など、良い反響をいただいております。

株式会社オプティム ビジネス統括本部 Industrial DX事業部 マネージャー髙田氏

株式会社オプティム ビジネス統括本部 Industrial DX事業部 マネージャー髙田氏

ただ、まだまだ発展途上ということで、リリース後もさまざまな現場を回ってユーザーのお声を直接聞いてきました。そこで建設・土木業界のニーズとして浮かび上がったのが、リアルタイムでの情報共有とコミュニケーションということでした。

スパイダープラス プレスリリースより(https://spiderplus.co.jp/news/news-release/6268/)

スパイダープラス プレスリリースより(https://spiderplus.co.jp/news/news-release/6268/)

スパイダープラスさんの「SPIDERPLUS」は図面・現場管理アプリとして現場の業務効率化に貢献してきましたが、現場でのよりリアルタイムなコミュニケーションを望む声が多かったのです。コミュニケーション機能の高い弊社の「Smart Field」と連携することで、業界の課題解決にさらなる貢献ができるのではないかと考えたのが連携を検討しはじめたきっかけです。

――たしかに、「Smart Field」は従来のチョークを用いた小黒板を電子化した「電子小黒板」機能などを備えていたり、スマートデバイスを通してオペレーターと映像共有することもできるので、遠隔地からのサポートも可能ですね。

髙田:取得した映像や動画などはいったんアプリに取込みますので、電波がつながらない現場などで撮ったものでも電波がつながった瞬間に自動でクラウド上にアップされます。

さらに、スマホなどで撮った画像などはクラウドにアップされ次第、アプリから消えますし、アプリに取り込まれた画像などはスマホのカメラロールには保存されませんから、写真を取ったユーザーさんは見られない。

つまり、セキュリティ性も非常に高いのです。こうしたユーザビリティこそ私どもの第一のテーマだと考えていますし、そのユーザビリティの高さが、ご好評をいただている一番の理由だと思っています。

――遠隔支援といえば、先行して「Optimal Second Sight」をリリースされています。

髙田:はい、2015年でした。以来、こちらのほうも多くのユーザーさんにヒアリングをして、ブラッシュアップを重ねてきました。

Optimal Second Sight 製品サイトより

Optimal Second Sight 製品サイトより

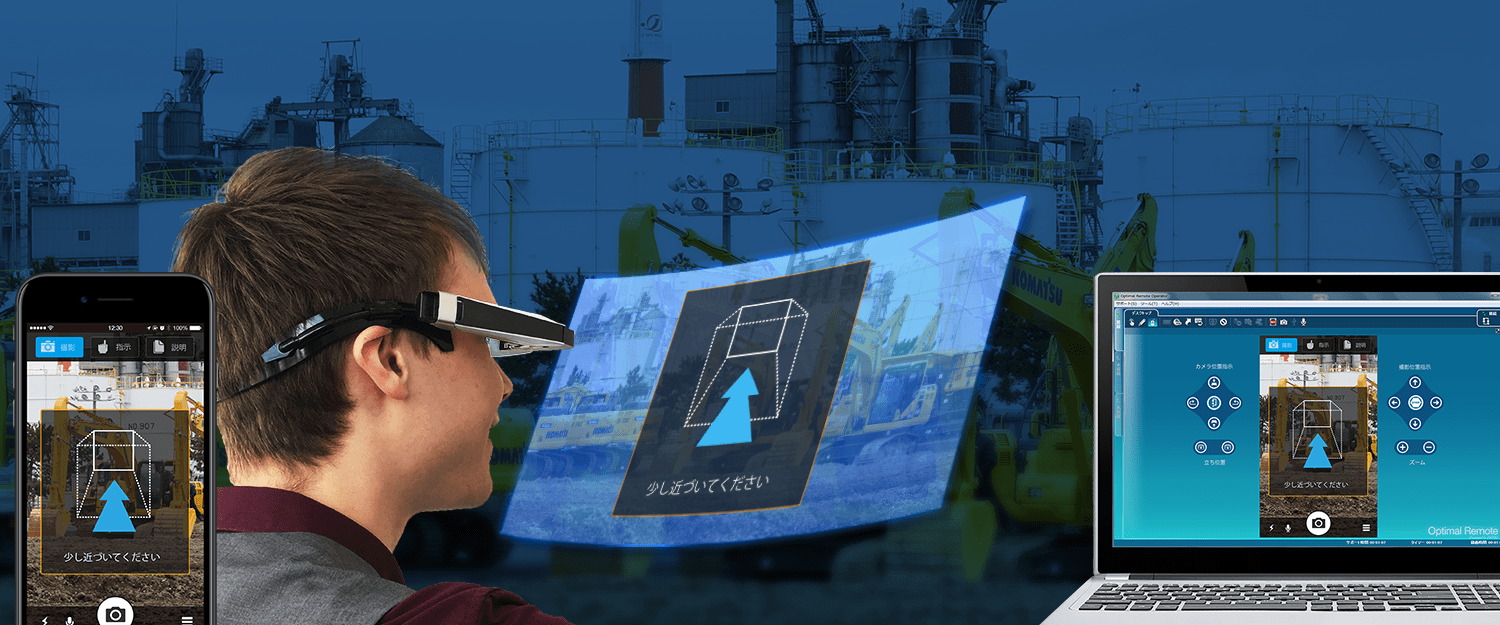

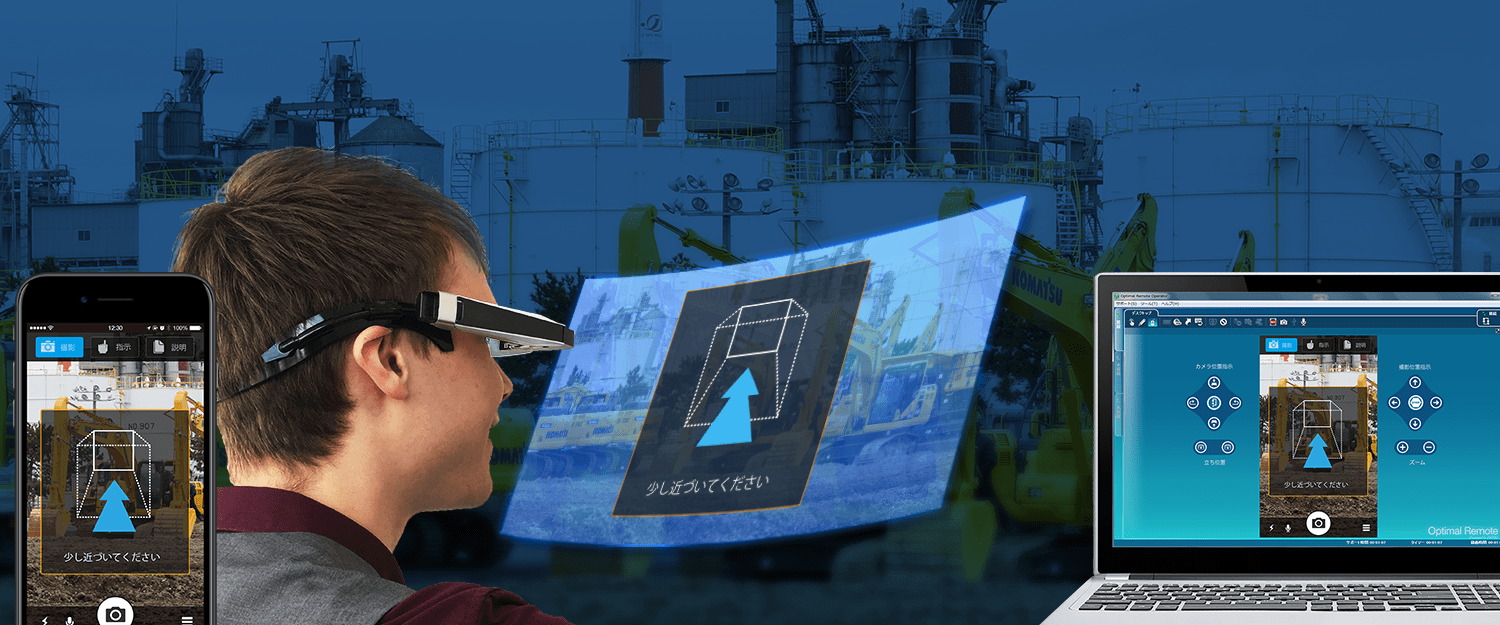

「Optimal Second Sight」は、現場にいる人がスマホやタブレット、あるいはスマートグラスを通して撮影した映像を、遠隔地にいる専門知識を持った指示者が確認するというもので、専門知識のある指示者があたかも現場にいるようなきめの細かいサポートが可能となります。

いわば現場の状況をリアルタイムで共有できる、ということです。それにより、よりスピーディーな作業支援が実現できます。

「Smart Field」単体には遠隔支援中の資料を共有したり、映像を録画したりという機能はありませんので、遠隔支援中の機能の充実さという点では、「Optimal Second Sight」をご支持いただく声が多いようです。言い換えれば、遠隔臨場でご利用いただいているユーザーさんに高くご評価いただいています。

――先ほどおっしゃられた、ユーザビリティを第一に、ということが「Optimal Second Sight」でも評価されたということですね。

髙田:そうだとうれしいですね。ユーザーケースで言うと、保守・点検で利用いただくユーザーさんが多いのですが、土木・建設の分野で言えば、近年、ハンズフリーのニーズが高まっています。

たとえば、海上や高所にある現場では安全のために手すりなどにつかまりながら移動する必要があります。その際、スマホやタブレットを持ちながら移動しづらい。そこでスマートグラスを使用するユーザーさんが多いのです。

ただ、あくまで個人的な印象ですが、スマートグラスはバッテリーが切れやすいなど、まだまだ使い勝手に改善の余地があるような気がします。その点、「Optimal Second Sight」を利用すればスマートグラス側での操作があまりいらないというメリットがありますので、やはりユーザビリティという点で評価できるのではないかと思っています。

もうひとつ強みを挙げるとすれば、電波に強いというところでしょう。映像共有のソリューションですので、電波がつながっていないと使うことはできませんが、他社製品などには電波がつながっていても電波が弱いと切れてしまうことがあるようです。しかし「Optimal Second Sight」の場合、通信速度に合わせて画質などを調整できるので、電波が悪くてもつながりをギリギリまで維持することができます。

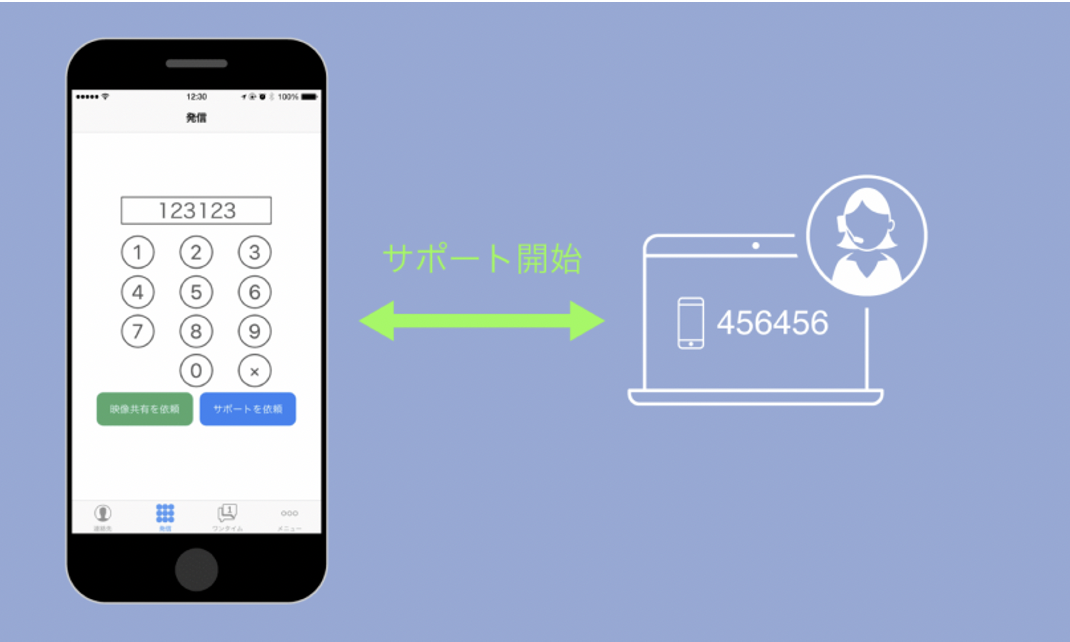

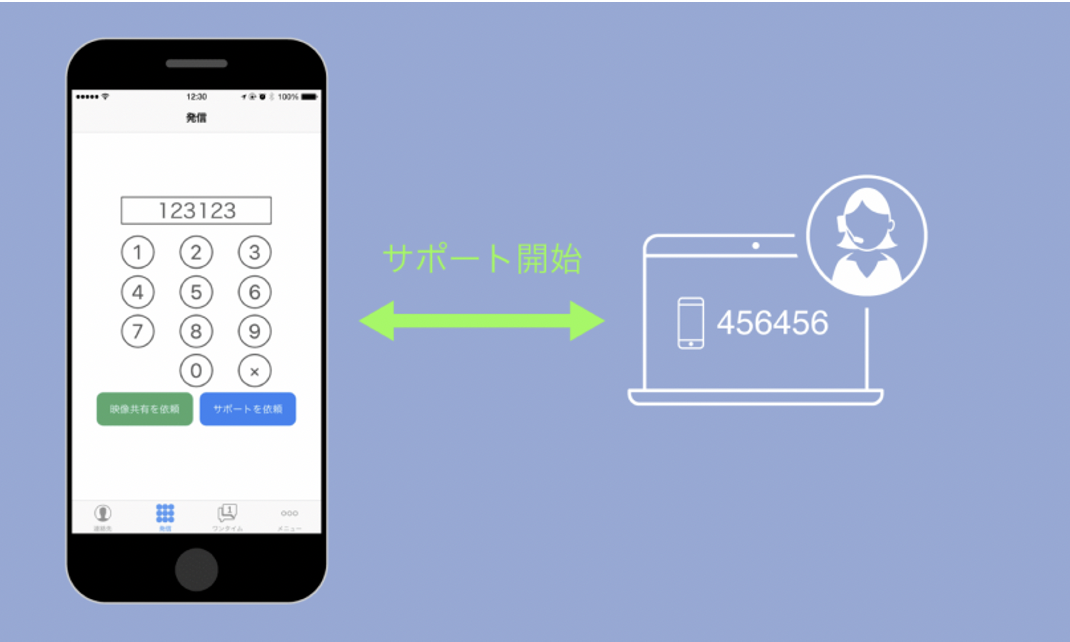

ユーザビリティということでは、つながりやすさという点も特長のひとつかもしれません。映像共有する他製品はweb会議システムから派生しているソリューションが多いのです。つまり、テレビ会議のようにルームを立ち上げてそこに作業者を招待して初めて成立、という形です。

一方、「Optimal Second Sight」ではデバイスごとにメンバーコードと呼ばれるユニークコードを発行して、電話をかけるようにその番号を入力すればすぐにつながります。ログイン不要で、事前の準備などもなくすぐに利用したいときに利用できるわけです。

――「Smart Field」同様、コミュのケーション機能が充実している点も、「Optimal Second Sight」の大きな特長だと思いますが。

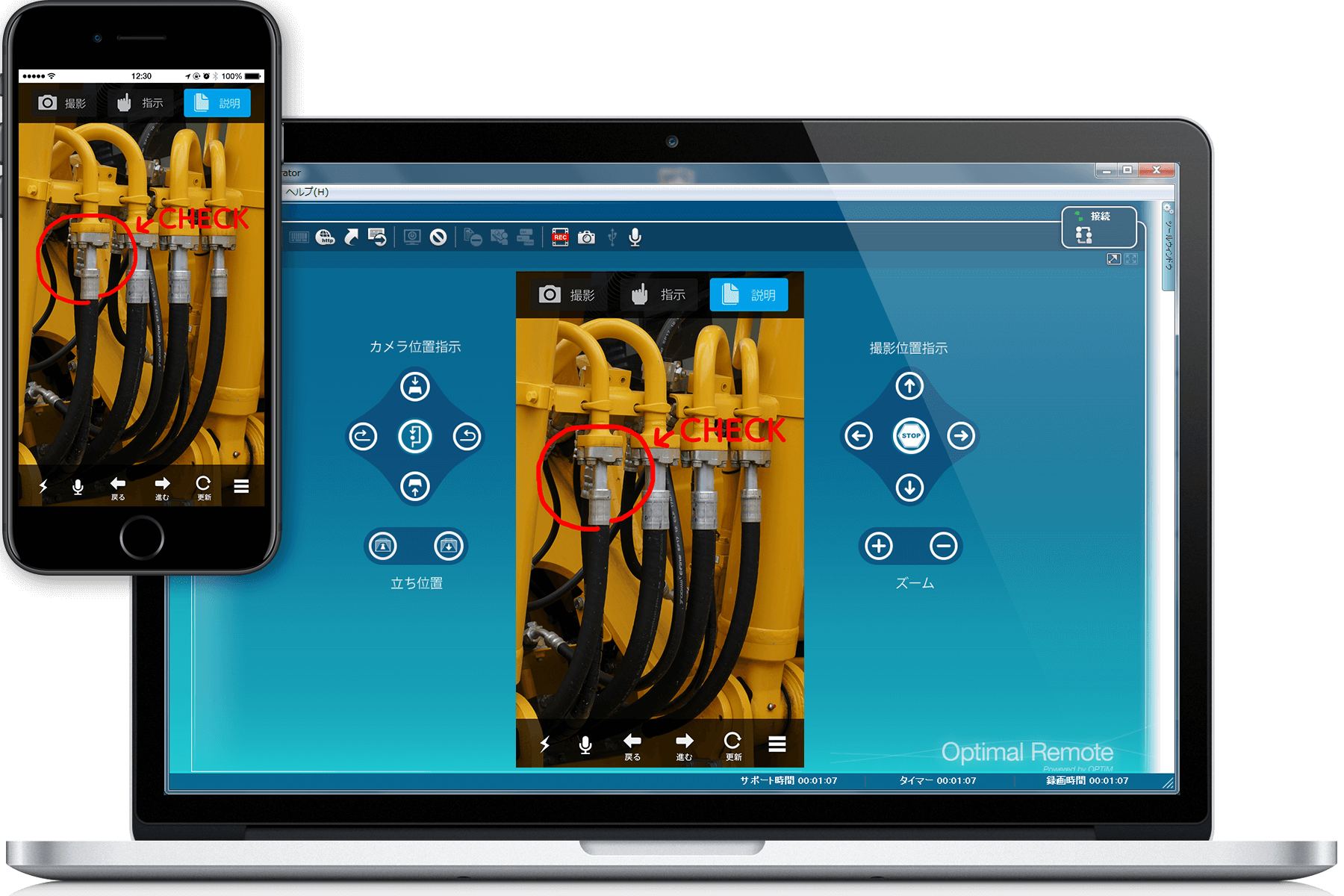

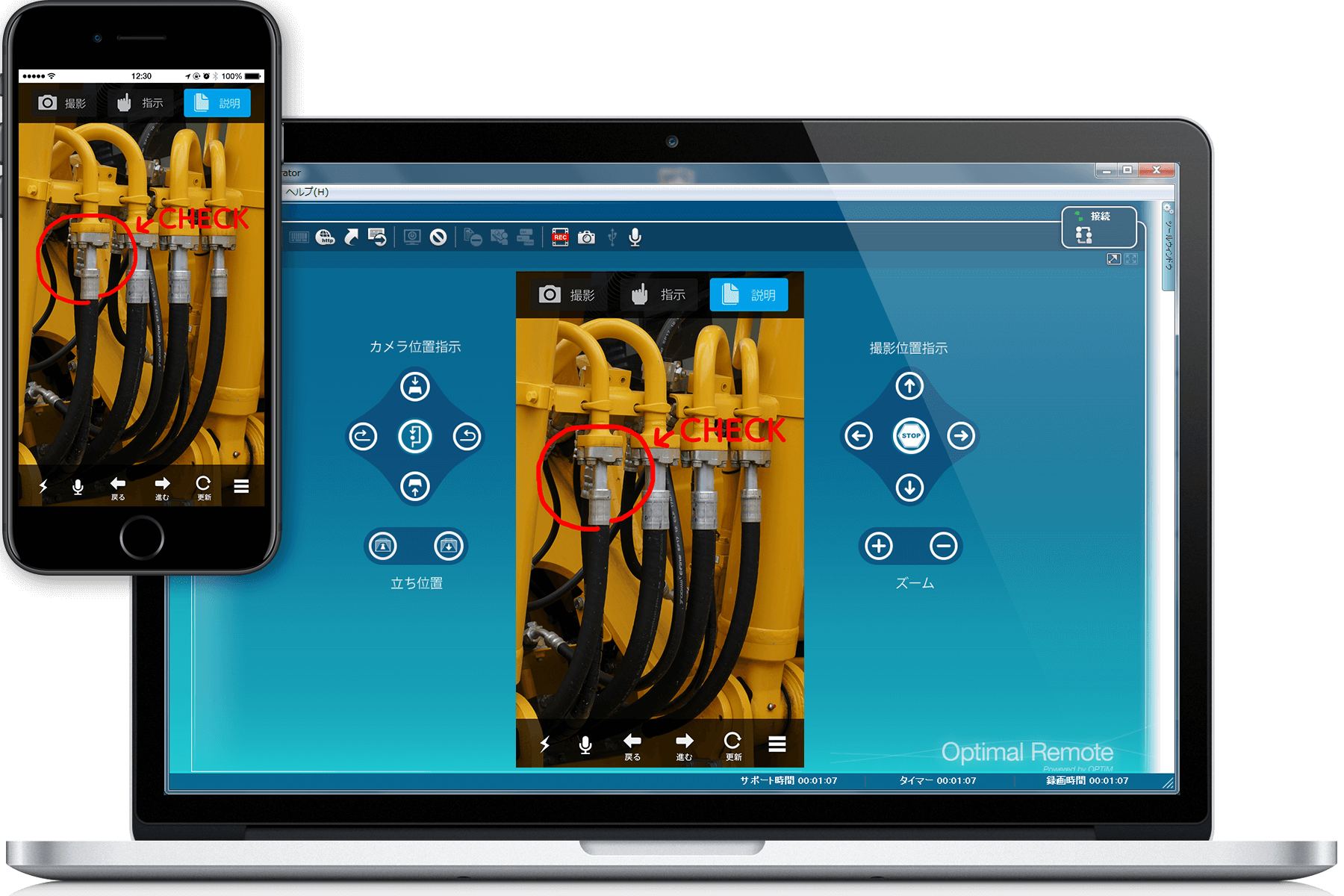

髙田:そうですね。代表的なのがスタンプ機能でしょうか。「もうちょっと前に動いて」「もっと右に」「カメラを上に」といった移動指示メッセージを備えています。遠隔地にいる専門知識を持った指示者が、リアルタイムに現場の人の立ち位置やカメラの位置を指示できるわけです。

指さしによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

指さしによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

移動メッセージによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

赤ペンによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

それをスタンプで指示できますので、騒音環境下で音声通話が聞こえづらい時でも視覚的に適切なコミュニケーションが図れるということです。

仮に現場の方のITリテラシーがそれほど高くない場合であっても、遠隔地の指示者が適切な指示、あるいは操作をすることで問題なく効率向上が図れるはずです。

――使い勝手のよさ、ということでは、ユーザーにとってはコスト面も重要な要素だと思いますが。

髙田:はい。じつは「Optimal Second Sight」はこれまで12ヶ月単位の年間契約が原則でした。しかし、これもユーザーさんへのヒアリングを繰り返してわかったことなのですが、遠隔臨場は年間を通して行っているわけではありません。

したがって「コスト高になってしまう」というお声が少なからずありました。そこで、2021年12月から土木・建設業界向けに、1ヶ月単位で契約できる特別プランを設けました。

――現場の声を一番大切に、という姿勢がよくわかりました。

髙田:私どもオプティムでは、「〇〇×IT」というテーマで事業を展開しています。我々はITには明るいですが、「〇〇の部分」はユーザーさんしかわからないことが多い。したがって、〇〇の部分にこちらの思い込みや予想で踏み込むことはせず、ユーザーさんのお声を直接聞いて製品をブラッシュアップさせていきたいと考えています。

「Smart Field」や「Optimal Second Sight」がご評価いただいているのも、現場をよくご存じのユーザーさんの声を積極的に取り入れていくというスタンスが大きな理由ではないでしょうか。今後もその姿勢は崩さずに、製品開発及びセールスを続けていきたいですね。

◎ 撮影時のみマスクを外していただきました。

株式会社オプティム

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング18F

https://www.optim.co.jp/

Optimal Second Sight 製品サイト

https://www.optim.co.jp/remote/secondsight/

Smart Field 製品サイト

https://www.optim.co.jp/smartfield/

リリース以来、さまざまな業種で現場コミュニケーションを飛躍的に向上させるプロダクトとして注目されているこのふたつのソリューションが、進化を続けている。今回はプロダクト責任者の株式会社オプティム のビジネス統括本部 Industrial DX事業部 マネージャー髙田氏(以下、敬称略)に、それぞれの特長、そして開発の背景、今後の展望を伺った。

ユーザビリティを重要視した連携を開始

――さる2022年1月21日、「Smart Field」とスパイダープラス株式会社が提供する図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の連携検討が開始されることが発表されました。まずは、その狙いからお聞きします。

髙田:2018年にリリースされた「Smart Field」は、スマホやタブレット、スマートグラスで取込んだ画像や動画・音声等の記録をクラウド上にアップし、報告や納品書類作成をスマートに効率よく行うためのソリューションです。「何かと手間に感じる報告書類作成のための作業や移動の煩わしさから解放される」「検査業務に掛かる生産性が3倍以上に向上した」など、良い反響をいただいております。

株式会社オプティム ビジネス統括本部 Industrial DX事業部 マネージャー髙田氏

株式会社オプティム ビジネス統括本部 Industrial DX事業部 マネージャー髙田氏ただ、まだまだ発展途上ということで、リリース後もさまざまな現場を回ってユーザーのお声を直接聞いてきました。そこで建設・土木業界のニーズとして浮かび上がったのが、リアルタイムでの情報共有とコミュニケーションということでした。

スパイダープラス プレスリリースより(https://spiderplus.co.jp/news/news-release/6268/)

スパイダープラス プレスリリースより(https://spiderplus.co.jp/news/news-release/6268/)スパイダープラスさんの「SPIDERPLUS」は図面・現場管理アプリとして現場の業務効率化に貢献してきましたが、現場でのよりリアルタイムなコミュニケーションを望む声が多かったのです。コミュニケーション機能の高い弊社の「Smart Field」と連携することで、業界の課題解決にさらなる貢献ができるのではないかと考えたのが連携を検討しはじめたきっかけです。

――たしかに、「Smart Field」は従来のチョークを用いた小黒板を電子化した「電子小黒板」機能などを備えていたり、スマートデバイスを通してオペレーターと映像共有することもできるので、遠隔地からのサポートも可能ですね。

髙田:取得した映像や動画などはいったんアプリに取込みますので、電波がつながらない現場などで撮ったものでも電波がつながった瞬間に自動でクラウド上にアップされます。

さらに、スマホなどで撮った画像などはクラウドにアップされ次第、アプリから消えますし、アプリに取り込まれた画像などはスマホのカメラロールには保存されませんから、写真を取ったユーザーさんは見られない。

つまり、セキュリティ性も非常に高いのです。こうしたユーザビリティこそ私どもの第一のテーマだと考えていますし、そのユーザビリティの高さが、ご好評をいただている一番の理由だと思っています。

使い勝手を追求し、新機軸の遠隔支援を実現

――遠隔支援といえば、先行して「Optimal Second Sight」をリリースされています。

髙田:はい、2015年でした。以来、こちらのほうも多くのユーザーさんにヒアリングをして、ブラッシュアップを重ねてきました。

Optimal Second Sight 製品サイトより

Optimal Second Sight 製品サイトより「Optimal Second Sight」は、現場にいる人がスマホやタブレット、あるいはスマートグラスを通して撮影した映像を、遠隔地にいる専門知識を持った指示者が確認するというもので、専門知識のある指示者があたかも現場にいるようなきめの細かいサポートが可能となります。

Optimal Second Sight 製品サイトより

いわば現場の状況をリアルタイムで共有できる、ということです。それにより、よりスピーディーな作業支援が実現できます。

「Smart Field」単体には遠隔支援中の資料を共有したり、映像を録画したりという機能はありませんので、遠隔支援中の機能の充実さという点では、「Optimal Second Sight」をご支持いただく声が多いようです。言い換えれば、遠隔臨場でご利用いただいているユーザーさんに高くご評価いただいています。

――先ほどおっしゃられた、ユーザビリティを第一に、ということが「Optimal Second Sight」でも評価されたということですね。

髙田:そうだとうれしいですね。ユーザーケースで言うと、保守・点検で利用いただくユーザーさんが多いのですが、土木・建設の分野で言えば、近年、ハンズフリーのニーズが高まっています。

たとえば、海上や高所にある現場では安全のために手すりなどにつかまりながら移動する必要があります。その際、スマホやタブレットを持ちながら移動しづらい。そこでスマートグラスを使用するユーザーさんが多いのです。

ただ、あくまで個人的な印象ですが、スマートグラスはバッテリーが切れやすいなど、まだまだ使い勝手に改善の余地があるような気がします。その点、「Optimal Second Sight」を利用すればスマートグラス側での操作があまりいらないというメリットがありますので、やはりユーザビリティという点で評価できるのではないかと思っています。

もうひとつ強みを挙げるとすれば、電波に強いというところでしょう。映像共有のソリューションですので、電波がつながっていないと使うことはできませんが、他社製品などには電波がつながっていても電波が弱いと切れてしまうことがあるようです。しかし「Optimal Second Sight」の場合、通信速度に合わせて画質などを調整できるので、電波が悪くてもつながりをギリギリまで維持することができます。

ユーザビリティということでは、つながりやすさという点も特長のひとつかもしれません。映像共有する他製品はweb会議システムから派生しているソリューションが多いのです。つまり、テレビ会議のようにルームを立ち上げてそこに作業者を招待して初めて成立、という形です。

一方、「Optimal Second Sight」ではデバイスごとにメンバーコードと呼ばれるユニークコードを発行して、電話をかけるようにその番号を入力すればすぐにつながります。ログイン不要で、事前の準備などもなくすぐに利用したいときに利用できるわけです。

「〇〇×IT」――革命は現場の声とのコラボレーションから生まれる

――「Smart Field」同様、コミュのケーション機能が充実している点も、「Optimal Second Sight」の大きな特長だと思いますが。

髙田:そうですね。代表的なのがスタンプ機能でしょうか。「もうちょっと前に動いて」「もっと右に」「カメラを上に」といった移動指示メッセージを備えています。遠隔地にいる専門知識を持った指示者が、リアルタイムに現場の人の立ち位置やカメラの位置を指示できるわけです。

指さしによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

指さしによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

移動メッセージによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

赤ペンによる指示(Optimal Second Sight 製品サイトより)

それをスタンプで指示できますので、騒音環境下で音声通話が聞こえづらい時でも視覚的に適切なコミュニケーションが図れるということです。

仮に現場の方のITリテラシーがそれほど高くない場合であっても、遠隔地の指示者が適切な指示、あるいは操作をすることで問題なく効率向上が図れるはずです。

――使い勝手のよさ、ということでは、ユーザーにとってはコスト面も重要な要素だと思いますが。

髙田:はい。じつは「Optimal Second Sight」はこれまで12ヶ月単位の年間契約が原則でした。しかし、これもユーザーさんへのヒアリングを繰り返してわかったことなのですが、遠隔臨場は年間を通して行っているわけではありません。

したがって「コスト高になってしまう」というお声が少なからずありました。そこで、2021年12月から土木・建設業界向けに、1ヶ月単位で契約できる特別プランを設けました。

――現場の声を一番大切に、という姿勢がよくわかりました。

髙田:私どもオプティムでは、「〇〇×IT」というテーマで事業を展開しています。我々はITには明るいですが、「〇〇の部分」はユーザーさんしかわからないことが多い。したがって、〇〇の部分にこちらの思い込みや予想で踏み込むことはせず、ユーザーさんのお声を直接聞いて製品をブラッシュアップさせていきたいと考えています。

「Smart Field」や「Optimal Second Sight」がご評価いただいているのも、現場をよくご存じのユーザーさんの声を積極的に取り入れていくというスタンスが大きな理由ではないでしょうか。今後もその姿勢は崩さずに、製品開発及びセールスを続けていきたいですね。

◎ 撮影時のみマスクを外していただきました。

株式会社オプティム

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング18F

https://www.optim.co.jp/

Optimal Second Sight 製品サイト

https://www.optim.co.jp/remote/secondsight/

Smart Field 製品サイト

https://www.optim.co.jp/smartfield/

取材・文:デジコン編集部 /撮影:宇佐美 亮

WRITTEN by