テクトムはAIによる2D図面の解析と構造化を実現する「平面図解析技術」を開発した。

建築設計AIプラットフォーム「Tektome Platform」に順次適用され、平面図から室名・室床面積・室容積などをAIが自動で解析し構造化データとして活用できるようになる。

建設業界において、従来の2D図面を解析しデータ化することは長年の課題とされてきた。

AIにとっては複雑な寸法線や空間をまたいだ注記の干渉、スキャン時の歪みや手書き修正といった要因により誤認識が生じやすく、極めて困難な領域だった。

さらに建具の特殊記号や組織・担当者ごとの作図ルールの違いも、解析精度を阻む要因となっていた。

テクトムはこれらの課題を解決するため、AIによる2D図面解析の実用化を目指し平面図解析技術を開発。

建築設計において平面図は空間構成や動線計画、機能配置といった建築の根幹を規定する最も本質的な図面である。

これらの情報を解析することで、構成や配置に基づく図面検索や設計傾向の統計分析など、多様な応用が可能となる。

本技術が克服した主な課題として、まず寸法線や線表現の多様性がある。壁線・部屋境界線と寸法補助線が重なることによる誤認識を解決し、線の太さ・破線・点線なども正確に判別できるようにした。

図面のノイズやバリエーションについても、スキャン歪みや解像度不足、印刷かすれ、手書き修正、設計事務所ごとの作図ルールの違いにも対応する。

注記や文字の干渉では、「浴室」「EPS」などラベルが空間をまたいでも正しく判定できるようになった。

本技術により実現したことは大きく3つ。部屋の寸法・形状の抽出では、縮尺が異なる図面でもスケールを読み取り寸法・形状を正確に測定可能だ。

室名や室用途の推論では、開口や扉で途切れて完全に囲まれていない空間も、AIが「一部屋」として認識する。建具の特殊表現解析では、開き戸の円弧や引き戸の矢印などの建具記号を理解し、面積や開口部を正しく計算できる。

平面図には室名や仕様、数量などの文字・数値情報に加え、線や寸法・配置・面積といった形状情報も含まれている。本技術ではこれらの情報をAIが解析し、部屋の配置や用途の分布、面積効率など、建築計画に直結する情報を幅広く自動抽出する。

その結果、新規計画の効率化や統計データに基づく意思決定、設計レビューの省力化、積算の自動化などを実現する。

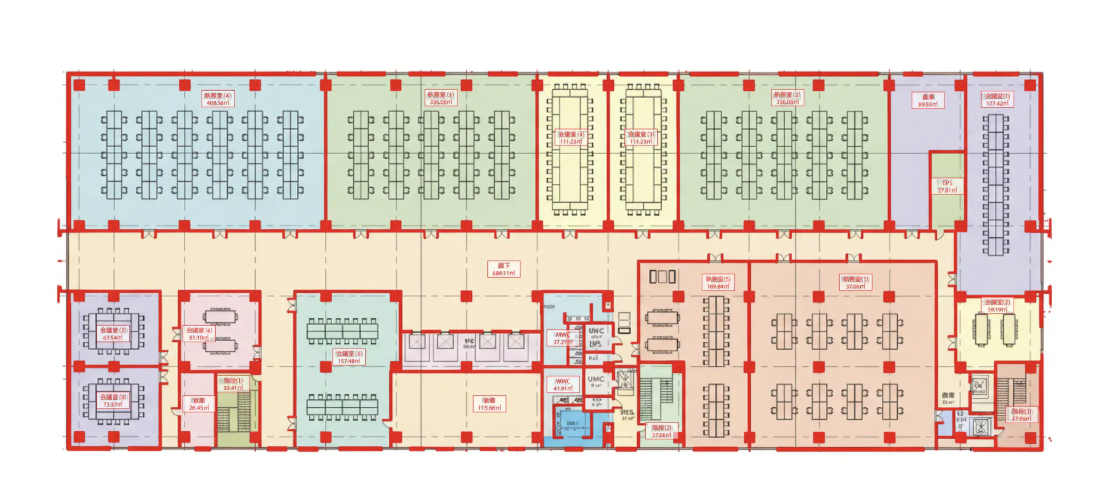

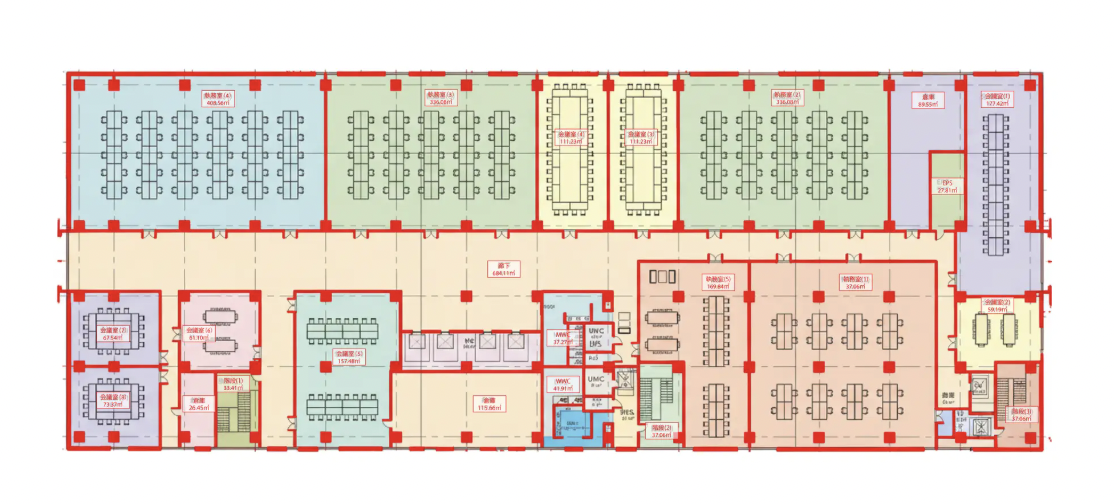

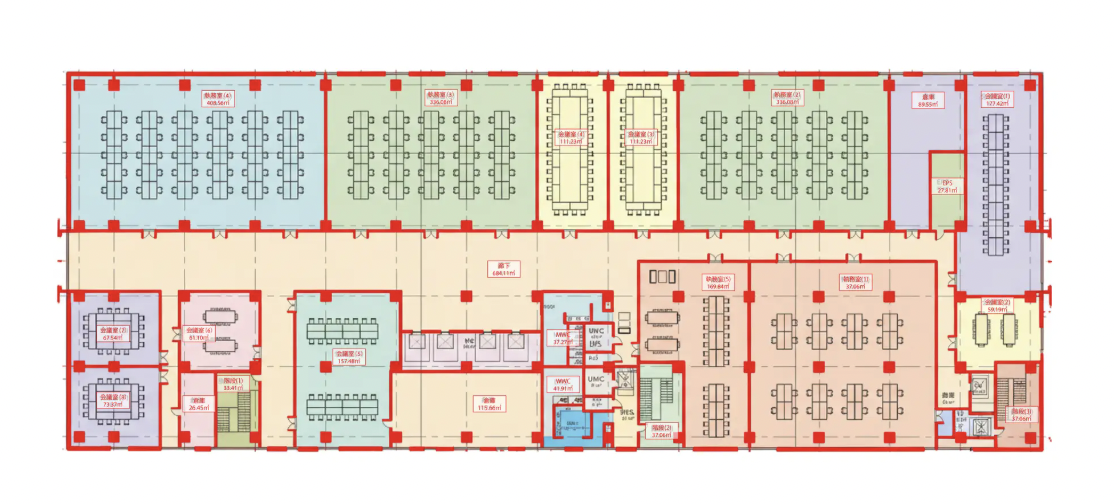

主な活用例としては、アーカイブ検索では文字・テキストベースのみでなく図面から室面積や寸法などの形状情報が解析できるようになり、「500平方メートル以上あるホール」「奥行き15メートル以上のオフィス専有部」など空間の特徴を用いた高度な検索が可能だ。 (図面解析結果のイメージ図)

(図面解析結果のイメージ図)

統計分析では「小学校の柱スパン」「貸室の天井高さ」「レンタブル比」など、室床面積や形状情報の取得が可能となり、竣工プロジェクトの統計・傾向分析を行い現行の設計に活用できる。

自動チェックでは「平均天井高さ2.1メートル以上」「避難における歩行距離30メートル以下」など、建築関連法令や設計基準への適合性を自動判定する。自動設計では「教室の形状は7メートル×9メートルが多い」「都内の1万平方メートル規模のオフィスビルは貸室の奥行き約14から16メートル程度が多い」など、部屋の形状や寸法をAIが学習しレイアウト案を自動生成する。

建築設計AIプラットフォーム「Tektome Platform」に順次適用され、平面図から室名・室床面積・室容積などをAIが自動で解析し構造化データとして活用できるようになる。

寸法線の重なりやスキャン歪みなど従来困難だった課題を克服

建設業界において、従来の2D図面を解析しデータ化することは長年の課題とされてきた。

AIにとっては複雑な寸法線や空間をまたいだ注記の干渉、スキャン時の歪みや手書き修正といった要因により誤認識が生じやすく、極めて困難な領域だった。

さらに建具の特殊記号や組織・担当者ごとの作図ルールの違いも、解析精度を阻む要因となっていた。

テクトムはこれらの課題を解決するため、AIによる2D図面解析の実用化を目指し平面図解析技術を開発。

建築設計において平面図は空間構成や動線計画、機能配置といった建築の根幹を規定する最も本質的な図面である。

これらの情報を解析することで、構成や配置に基づく図面検索や設計傾向の統計分析など、多様な応用が可能となる。

本技術が克服した主な課題として、まず寸法線や線表現の多様性がある。壁線・部屋境界線と寸法補助線が重なることによる誤認識を解決し、線の太さ・破線・点線なども正確に判別できるようにした。

図面のノイズやバリエーションについても、スキャン歪みや解像度不足、印刷かすれ、手書き修正、設計事務所ごとの作図ルールの違いにも対応する。

注記や文字の干渉では、「浴室」「EPS」などラベルが空間をまたいでも正しく判定できるようになった。

本技術により実現したことは大きく3つ。部屋の寸法・形状の抽出では、縮尺が異なる図面でもスケールを読み取り寸法・形状を正確に測定可能だ。

室名や室用途の推論では、開口や扉で途切れて完全に囲まれていない空間も、AIが「一部屋」として認識する。建具の特殊表現解析では、開き戸の円弧や引き戸の矢印などの建具記号を理解し、面積や開口部を正しく計算できる。

平面図には室名や仕様、数量などの文字・数値情報に加え、線や寸法・配置・面積といった形状情報も含まれている。本技術ではこれらの情報をAIが解析し、部屋の配置や用途の分布、面積効率など、建築計画に直結する情報を幅広く自動抽出する。

その結果、新規計画の効率化や統計データに基づく意思決定、設計レビューの省力化、積算の自動化などを実現する。

主な活用例としては、アーカイブ検索では文字・テキストベースのみでなく図面から室面積や寸法などの形状情報が解析できるようになり、「500平方メートル以上あるホール」「奥行き15メートル以上のオフィス専有部」など空間の特徴を用いた高度な検索が可能だ。

(図面解析結果のイメージ図)

(図面解析結果のイメージ図)統計分析では「小学校の柱スパン」「貸室の天井高さ」「レンタブル比」など、室床面積や形状情報の取得が可能となり、竣工プロジェクトの統計・傾向分析を行い現行の設計に活用できる。

自動チェックでは「平均天井高さ2.1メートル以上」「避難における歩行距離30メートル以下」など、建築関連法令や設計基準への適合性を自動判定する。自動設計では「教室の形状は7メートル×9メートルが多い」「都内の1万平方メートル規模のオフィスビルは貸室の奥行き約14から16メートル程度が多い」など、部屋の形状や寸法をAIが学習しレイアウト案を自動生成する。

WRITTEN by