コラム・特集

スマホだけで若手が現場の省力化を牽引! 戸田建設【広島呉道路吉浦トンネル工事】にて若手主体で実現した《新たな時短》のカタチとは?【Geo Scan ユーザーのシン・流儀】

- 現場にて「スマホで遊んでいるの?」と間違われることも。現場の省力化を牽引!若手が重宝する「1人スマホ測量アプリ」

- 大川氏が担う「役割」と大規模プロジェクト「クレアライン4車線化事業」の概要

- 1人測量アプリを徹底活用するまでの道のり

- 「Geo Scanがないと、本当に困る」。わずか1年半で現場の必須ツールに

- 自動追尾型トータルステーションの課題をも解消!新たな変革を遂げた第3世代の測量法「スマホ1人測量」

- 物理的にも精神的にも「とにかくラク」なスマホ1人測量アプリ

- 「測量はもう怖くない!」心理的な負担も少ないスマホ1人測量アプリ

- 「とにかくすごい!」と実感。Geo Scanによる「時短効果」

- ヒューマンエラーの削減、測量漏れやミス発生時のリカバリーのしやすさも「時短効果」に

- Geo Scanが定着する裏には「他にはない、伴走支援」があった

- 3D設計データ作成まで支援。業界で異例の“標準サポート”とは

- 丁張り・位置出し。現況確認、土量把握など。あらゆるシーンでフル活用!1人測量アプリ「Geo Scan」のおススメ活用法を紹介

- さまざまなシーンでのタイムリーな判断、現場スタッフとのコミュニケーションの質向上にもGeo Scanが大きく寄与

- 現場監督の枠を超え、現場主任・監理技術者への飛躍を加速させるGeo Scan

- Geo Scanを通して「受け継がれる貴重な技術」

- 若手の成長と活躍を強力に後押しするGeo Scan

現場にて「スマホで遊んでいるの?」と間違われることも。現場の省力化を牽引!若手が重宝する「1人スマホ測量アプリ」

「最初、現場のオペさんや協力会社の方々には、物珍しく見られました。『スマホかざして何やっているんですか?』『遊んでいるの?』 といった感じで(笑)」

そう語るのは、戸田建設にて現場監督を務める大川氏だ。

(写真:1人スマホ測量アプリ「Geo Scan」を操作する戸田建設 大川氏)

(写真:1人スマホ測量アプリ「Geo Scan」を操作する戸田建設 大川氏)入社5年目(2025年時点)の大川氏は、現在、「広島呉道路吉浦トンネル工事」に携わっており、若手が中心となって省力化を進めているという。

というのも、同現場では約1年半前から、1人測量アプリ「OPTiM Geo Scan(以下、Geo Scan)」を導入し、様々な施工管理分野の実務でフル活用している。

そして驚きなのが、現場監督業務の省力化を若手主体で実現してしまっているというから、非常に興味深い。

(写真:戸田建設 大川氏)

(写真:戸田建設 大川氏)今回は、そんな注目すべき動きを業界に先駆けて実践されている戸田建設の広島呉道路吉浦トンネル工事現場に伺い、現場の省力化を主導し、大活躍されている新進気鋭の技術者 大川氏に詳しく話を聞いた。

大川氏が担う「役割」と大規模プロジェクト「クレアライン4車線化事業」の概要

現在、戸田建設 大川氏が参画する「クレアライン4車線化事業」は、平成30年7月の降雨災害を受け、防災・減災、国土強靱化のための緊急対策として実施される大規模プロジェクトだ。

(写真:戸田建設の広島呉道路吉浦トンネル工事現場)

(写真:戸田建設の広島呉道路吉浦トンネル工事現場)この事業では、広島県呉市内の供用中の道路(約12.2km)を山側へ拡幅し、2車線から4車線に整備する。工事では戸田建設は、このうち「吉浦トンネル」エリアを担当している。

吉浦トンネルエリアでは、トンネル掘削、山林の切土、橋脚設置などが行われている。

(写真:戸田建設の広島呉道路吉浦トンネル工事現場)

(写真:戸田建設の広島呉道路吉浦トンネル工事現場)大川氏は同現場において、主に「構造物」を担当する現場監督として、橋梁(橋脚)や擁壁などの計画・検討から現況把握、進捗管理までを担っている。

大川氏は愛媛大学で土木工学を学び、2021年に戸田建設に入社した。

「大学の先輩がリクルーターとして来てくれたのですが、その先輩が素敵な方で。 先輩含め、戸田建設で働く人たちの人柄に惹かれたのが、入社の一番の決め手になりました」

と、大川氏は振り返る。

入社の決め手となったのは「大規模プロジェクト」や「革新的な取り組み」に携われること。そして「先輩社員の人柄」だったという。

1人測量アプリを徹底活用するまでの道のり

「広島呉道路吉浦トンネル工事」現場において、1人測量アプリGeo Scanが導入されたのは約1年半前のこと。

きっかけは戸田建設内の業務推進課からの打診だった。

「弊社の業務推進課からGeo Scanを試験的に活用してみてくださいと、依頼されたのが始まりでした」と大川氏は説明する。

しかしながら、「どんなに簡単に使える」と謳う最新ツールであったとしても、覚えることが多々あり、使うのに慣れ、現場に浸透するまでに挫折してしまい、従来のやり方に戻ってしまうという話は、全国各地、多くの建設会社の方々からよく聞く話だ。

なぜ、Geo Scanは「導入だけ」にとどまらずに現場で欠かせない存在にまでなったのだろうか?

「Geo Scanがないと、本当に困る」。わずか1年半で現場の必須ツールに

導入から1年半が経ち、今や現場にとって欠かせないツールになっているGeo Scan。

「今では、Geo Scanがないと本当に困ります(笑)。施工を円滑に進めていく上でGeo Scanがないと不安ですし、仮にGeo Scanがなくなったら、現場での拘束時間はかなり長くなるだろうなと、ネガティブなイメージが湧いてきます」(大川氏)

「現場の位置出しや現況確認は、Geo Scanであれば、ものの数分で終わります。しかし、光波やTSだとその何倍もの時間がかかりますし、複数人での業務となるため、先輩や後輩の時間も確保する必要があります」(大川氏)

「総合的に見るとGeo Scanの効率性はかなり優れていると感じます」(大川氏)

どのようにして、たった1年半で必須ツールとなったのか。その背景や実態をさらに深掘りしていく。

自動追尾型トータルステーションの課題をも解消!新たな変革を遂げた第3世代の測量法「スマホ1人測量」

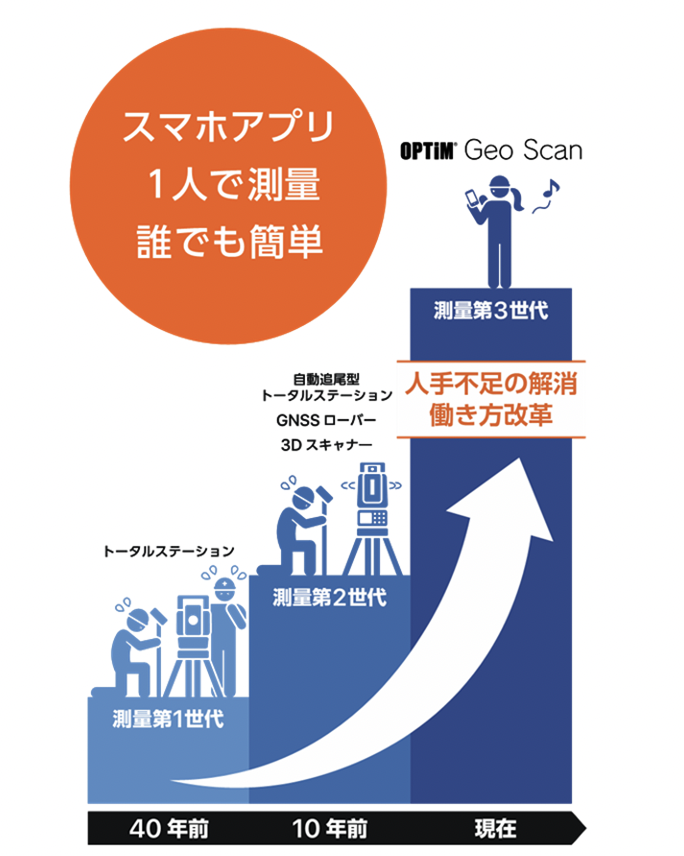

建設現場における測量は、これまでに3つの大きな変革をとげ、日進月歩で進化してきた。(下図参照)

建設業での測量における3つの大きな変革

まず、スチールテープなどを使って測量していた時代に、光波で測量できるトータルステーション(測量第1世代)が登場し、革命を起こした。

それ以降、長らくの間、これらの第1世代の測量機器を使って行うことが標準的だった。

一方で、これらの機器には準備や運搬に手間や労力がかかり、さらに測量自体も二人一組で行わなければ実施できないなど、人手不足の建設業界において使っていくには大きな課題があった。

そういった、複数人が必要であった測量第1世代の課題を改善するために、自動追尾型トータルステーションなどのように、技術者が1人でできるワンマン測量などの(測量第2世代)の測量機器が台頭してきている。

しかしながら、それでもなお、後方交会法による機器設置や基準点を考慮した測量が必要であり、専門性の高さ、高価で導入ハードルが高い、物理的に機器が大きいなど、改善の余地は、まだまだ残っていた。

近年、そういった測量第2世代の課題をも解消し、測量第3世代として登場したのがスマホ1人測量のGeo Scanだ。

物理的にも精神的にも「とにかくラク」なスマホ1人測量アプリ

大川氏にはGeo Scanに対する率直な印象も語ってもらった。

「Geo Scanは、iPhoneという普段から使い慣れたデバイスで操作できるため、 心理的ハードルがかなり低いと感じています」(大川氏)

さらに、大川氏はこう続ける。

「コンパクトなショルダーバッグに全部入れて、サクッと現場に行って、パッと座標を取ってこられるので、物理的にも、精神的にもとにかくラクですね」(大川氏)

こういった物理的なメリットは、自動追尾型トータルステーションなどの第2世代以前の測量機器と、第3世代のスマホ1人測量「Geo Scan」との決定的な違いの一つと言える。

「測量はもう怖くない!」心理的な負担も少ないスマホ1人測量アプリ

心理的なハードルの低さについて、さらに大川氏はこう語ってくれた。

「TSなどの従来型の測量機器は、『怖い』というか、心理的ハードルが高いんです。 機器そのものが高価ですし、使い方を理解していたとしても、測量自体、そんなに簡単ではないので……。」(大川氏)

このように、第2世代以前の従来の測量には、どうしても高価で・専門性が高く、ハードルが高いイメージが伴う。そのため若手技術者としても、心理的な負担が必要以上に大きかった。

そんな背景の中で、第3世代の測量機器のように、手軽にスマホベースで行えるものが登場し、測量の心理的なハードルが大幅に下がった。

このように若手が「やってみよう」「これなら自分でも役に立てる」と建設業の仕事に対して前向きなイメージをもてるようになることは、技術者不足が深刻化する建設業界にとっては、朗報といえるであろう。

「とにかくすごい!」と実感。Geo Scanによる「時短効果」

Geo Scan導入によって生まれた価値について問うと、大川氏は迷わず「時短」と答えた。

「Geo Scanがあることで仕事の幅が広がりましたし、とにかく「時短効果」がすごいと感じています」(大川氏)

「光波やTSなど従来の測量方法だと、最低2人いなければ、測量そのものができませんでした」(大川氏)

「しかし、Geo Scanであれば、スマホで1人で測量できますし、測量したい場所にポールを置くだけでXYZの位置情報も簡単に取得することができます」(大川氏)

このように、自動追尾型トータルステーションのように基準点を考慮した測量等の考慮や

後方交会法による機器設置が一切不要な点からも、Geo Scanの時短効果の高さがうかがえる。

ヒューマンエラーの削減、測量漏れやミス発生時のリカバリーのしやすさも「時短効果」に

また先程のGeo Scanがもたらした《時短効果》について、別の視点・観点からも言及してくれた。

「Geo Scanを導入したことで、ヒューマンエラーが減りました。Geo Scan導入前はTSや光波を使用していたのですが、測量時やデータの共有過程で、どうしても細かなミスが起こっていたんです……。測量漏れがあったり、座標がうまく取得できていなかったり……。」(大川氏)

「しかし、Geo Scanであれば、その場ですぐにスマホ上で測量データを確認できるため、測量漏れや測量ミスの有無について、現場で即座に確認できます。機材もバッグの中にコンパクトにおさまり、準備もすぐできるので、測量のし直しもラクです」(大川氏)

スマホで、その場で測量結果を確認することで、手戻りが減り、仮にミスや抜け漏れ発生時もリカバリーがすぐに可能になったというのだ。

これは、自動追尾型トータルステーションのように第2世代以前の測量と大きく異なる点といえるだろう。

Geo Scanが定着する裏には「他にはない、伴走支援」があった

さらに大川氏は、Geo Scanを導入して良かったポイントとして、オプティムの手厚いサポートを挙げた。

「Geo Scanの技術サポートの方々が、現地まで何度も足を運んでくださって、使い方や活用方法を丁寧にレクチャーしてくれました。わからない部分はその場で教えていただけたので、大変にありがたかったです」(大川氏)

「導入時は不安もありましたが、オプティムの方々が現場に来て説明してくれたからこそ、フル活用できています。現場での手厚いサポートが無ければ、今もTSや光波などの既存の測量方法で行っていたと思います」(大川氏)

「新しいものに手を出して、使い方がイマイチわからずに、時間を割かれるのは大きなストレスですし、最初の 『0→1』 は、どうしたって大変ですから」(大川氏)

新しいツールは、どんなに操作がカンタンと謳っていたとしても、導入当初は覚えることが多く、どうしても従来方法に戻りがちだ。

そういった意味で、

「オプティムのサポートがなければ、Geo Scanを活用していなかったかもしれない」と、大川氏は振り返る。

大川氏が語るとおり、導入からフル活用までには、様々な壁があり、導入が頓挫する事例は枚挙にいとまがない。

このように、現場が「新しいツール疲れ」になっている話をよく見聞きする。

しかしながら、Geo Scanのように、伴走型の手厚い現場サポートがあるのであれば、忙しい現場であっても、新しいツールをフル活用し、実際に手離せなくなる状況になるのは納得だ。

3D設計データ作成まで支援。業界で異例の“標準サポート”とは

さらに、オプティムでは施工計画や図面データを受け取り、必要な3D設計データ作成支援までも、標準サポートしているというから驚きだ。

そして、施工の進捗にあわせたGeo Scan活用のサポート・提案も現地往訪・遠隔などで行っているという。

「今、たくさんの建設DXツールが登場していますが、現場に合わせた使い方を、 現場の状況に合わせて、手取り足取り教えてくれる企業さんは、 あまり無いのかなと感じています。」(大川氏)

「Geo Scanの技術サポートの皆さんは、全国各地の現場まで足を運んでレクチャーしてくれる姿勢には驚きました」(大川氏)

次に、「広島呉道路吉浦トンネル工事」で、どのようにGeo Scanを具体的に活用して、若手主体での省力化をされているのかを大川氏に話を伺った。

丁張り・位置出し。現況確認、土量把握など。あらゆるシーンでフル活用!1人測量アプリ「Geo Scan」のおススメ活用法を紹介

Geo Scanは、現場で日常的に発生する「位置出し」や「丁張り(工事のガイドライン)の設置」、さらには、「現況把握」、「土量計算」においても威力を発揮しているという。

そこで、大川氏にGeo Scanおススメの活用法を具体的に教えてもらった。

Geo Scanおススメ活用法その1

「基準ラインモード」で掘削中の重機オペレーターにリアルタイムで指示

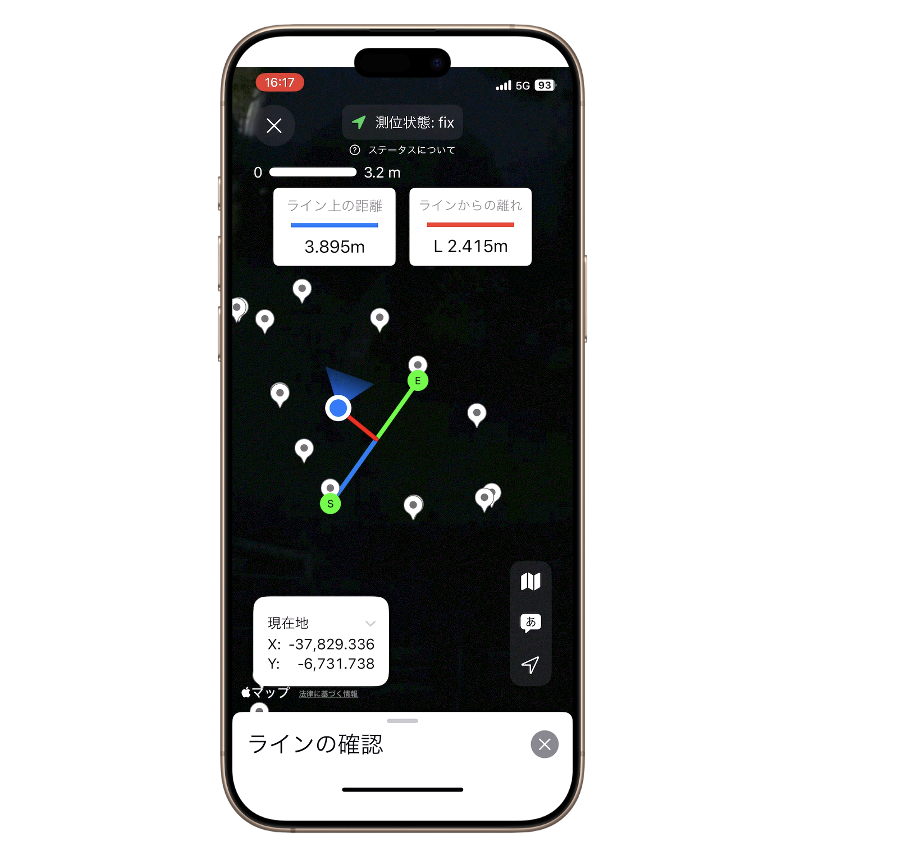

Geo Scanの機能の中でも、特に大川氏が重宝しているのが「基準ラインモード」だという。

「基準ラインモード」での活用事例を1つ紹介すると、法尻(のりじり:斜面の下端部分)のラインがあって、そこで切り出しを行いたい場合、1本のラインの座標を端と端で取れば、そのライン上でどの程度ズレているかを教えてくれる機能だ。

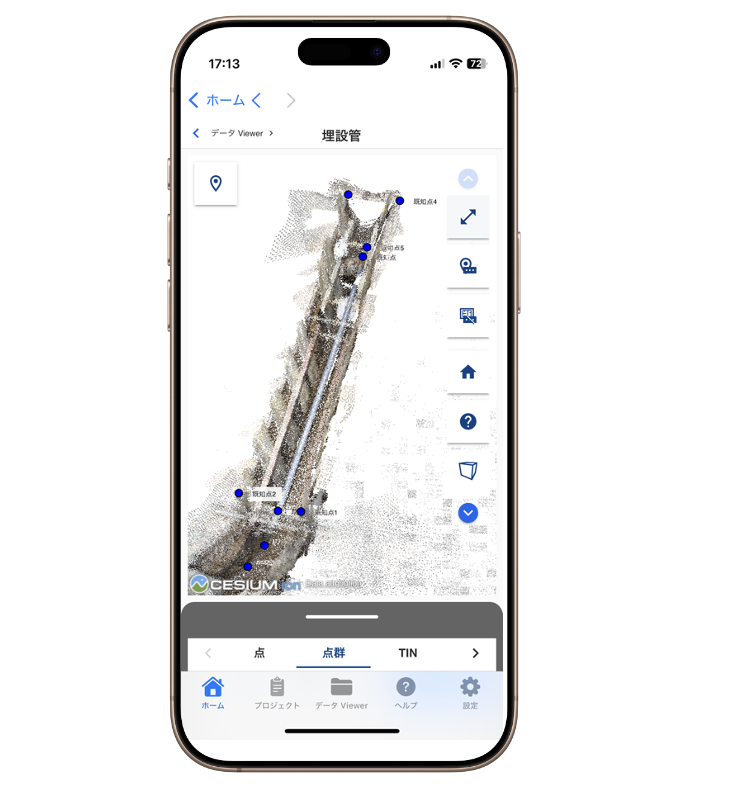

(画像:「基準ラインモード」のGeo Scan画面)

(画像:「基準ラインモード」のGeo Scan画面)座標を2点取ることで基準ラインを設定でき(上画像: Geo Scanスマホ画面の緑色の線)、ラインからのズレ(上画像Geo Scanスマホ画面の赤色の線)を瞬時に確認できる。

また、同ラインの延長線上も確認できる。

「現在の現場は非常に狭く、業務エリアも狭いため、丁張りを設置すると重機と干渉してしまう場所があります」(大川氏)

「このように、丁張りが困難な場所では、この機能を活用して、掘削位置のラインからのズレをスマホ上で確認し、協力会社の方々に、掘削位置の指示がタイムリーにできます」(大川氏)

この機能を活用することで、掘削中の重機オペレーターにリアルタイムで指示を出せるようになったというのだ。

「掘削中にオペレーターの方から 『法尻を確認してください』 と言われたとき、 基準ラインモードを使って 『あと何センチこっちですよ』 と具体的に指示が出せます」(大川氏)

その場で、スマホだけで手軽に確認しながら業務を進められるので、かなりスムーズになりました。オペレーターと一緒に業務を進めているような一体感もいいですね」(大川氏)

Geo Scanおススメ活用法その2

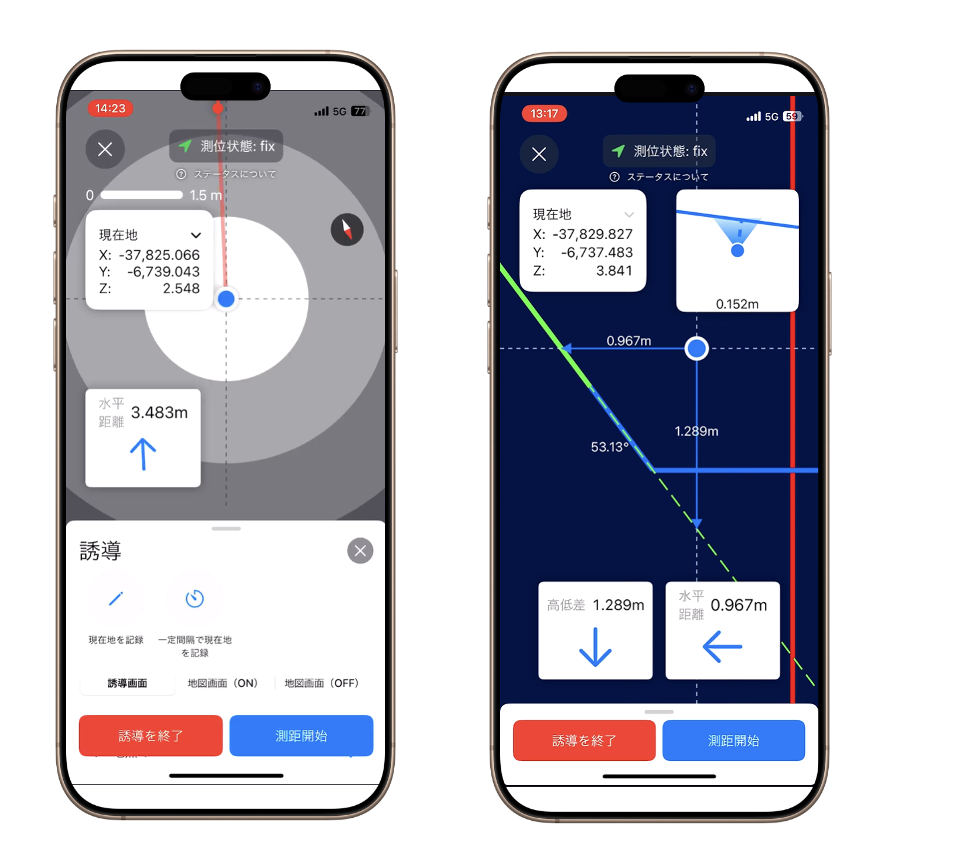

最も日常使いするのは、良い意味で片手間でできる「位置出し・丁張設置」

Geo Scanユーザーにも最も愛用されている、「日常的に発生する位置出し、丁張設置するシーン」においても、大川氏は他ユーザー同様に、徹底活用しているという。

Geo Scanでは、図面を読み込ませて【図面上の座標を現場で位置出し】することがスマホでできる。

大川氏もこう語る。

「橋脚などの構造物を建てる際には、ある程度、土を掘削する必要があるのですが、 『ここまで掘る』 というエリアを決めるために、掘削エリアを位置出しして、丁張を設置する必要があります」(大川氏)

「そのときに必要な位置出し等の測量や図面の確認等がスマホ上で手軽にできるため、Geo Scanがとても役立っています」(大川氏)

このように、

「ちょっと現況確認をしたいなと思い立ったら、すぐに、その場で、準備もなしに測量をスタートできます」(大川氏)

(画像左:位置出し/画像右:丁張り設置時のGeo Scan上の画面)

(画像左:位置出し/画像右:丁張り設置時のGeo Scan上の画面)「良い意味で《片手間で測量》できるので、時間に追われがちな私たちのような職種には本当に助かっています」(大川氏)

その手軽さも日常使いする大きな要因であることがうかがえる。

Geo Scanおススメ活用法その3

スマホで現場の未来の絵を、より鮮明にイメージ・共有

Geo Scanでは、【読み込んだ図面・3D設計データ、測量データを地図上に重ねて表示】

させることもスマホ上で可能だ。

そのため、

「計画・検討など施工前の段階で『ここに何が建って、これくらいの切り出しでやっていく』というように、現場で、図面を地図上に重ねてスマホで確認できます」(大川氏)

「そうすることで、現場の未来の絵を頭の中で描け、より具体的にイメージができるので、段取りが円滑に進み、業務がはかどり、とても重宝しています」(大川氏)

(画像:3D設計データを地図上に重ねた際のGeo Scan画面)

さらに、協力会社の方々など、現場のスタッフとのイメージの共有。そして、次工程の段取りを議論する際に、共通認識を持つためのツールとしても活用しているという。

さまざまなシーンでのタイムリーな判断、現場スタッフとのコミュニケーションの質向上にもGeo Scanが大きく寄与

「矢板をどこに打てばよいのか?」「どのサイズの建機やダンプであれば、この狭い現場でも使えるのか?」「どこまでが切土の掘削エリアなのか?」など、日々、変化する現場で、必要な確認をした上で的確に判断をする大川氏。

現場の担当者として、協力会社の方々への業務指示が必要な場面が次々とでてくる時にも、Geo Scanをフル活用しているということだ。

そういった判断に必要な確認や測量を、現場にて、Geo Scanを使ってタイムリーに実施し、意思決定や指示を迅速に行っているのだ。

「現場監督として、私たちが判断を下さないと現場の協力会社の方々も動けないので、 自分で何とかしなければいけない状況は多いですね」(大川氏)

「もちろん困ったときは、すぐに所長や先輩など周囲のメンバーにアドバイスをもらうようにしています」(大川氏)

こうして日々、判断と責任を伴う業務を担いながら、Geo Scanを武器に現場をスムーズにまわしている大川氏。

さらに、大川氏は、現場監督としての領域を超え、工事全体を俯瞰的に見渡す視座を持ち、「現場主任」や「監理技術者」が担うような上位の役割 ———品質・安全を守りながら、多様な利害関係者と調整していく業務領域も担っている。

現場監督の枠を超え、現場主任・監理技術者への飛躍を加速させるGeo Scan

大川氏は、狭隘(きょうあい)な現場条件の中でも、協力会社への指示にとどまらず、

より広く、現場全体をマネジメントする視点でも業務に取り組んでいる。

重機の選定や安全性の確保、既存構造物への干渉を避けるための検討など、単に施工を動かすだけでなく、施工計画や安全管理等を多面的に判断する姿は、すでに現場主任の役割を担われていると言える。

さらに、工事現場が生活圏に隣接していることから、地域住民や道路管理者などのような外部関係機関との調整も欠かせない。

掘削時において、水道や基礎構造物など既設インフラの図面や座標を読み込み、位置出しすることで、干渉リスクをGeo Scanで可視化。その場で協議や指示を行う対応力は、現場主任・監理技術者に求められる資質そのものだ。

(画像:埋設管の点群データ)

(画像:埋設管の点群データ)また、借用した土地のヤード利用においても、近隣住民の生活を侵さないようにGeo Scanを活用しているという。

Geo Scanの位置出し機能で、利用可能エリアを正確に把握し、発注者や住民への説明資料として提示するなど、社内外の関係機関との調整業務にも果敢に取り組んでいる。

こうした姿勢は、現場監督からさらに一段上の「現場主任」、「監理技術者」としての役割を担っていると言える。

Geo Scanを通して「受け継がれる貴重な技術」

さらに、大川氏は現場の実務だけでなく、次世代の育成を担うまでに成長されているという。

どうやら、Geo Scanは、技術継承や人材育成にも一役買っているようだ。

「広島呉道路吉浦トンネル工事」では、大川氏以外にも複数人の若手社員がGeo Scanをフル活用しているという。

「この4月(2025年)から2年目になった後輩にも、私がGeo Scanの使い方をレクチャーしました。すでに私と同じくらいGeo Scanを活用できるようになっているので、 とても頼もしいですね」(大川氏)

このように現場で積み重ねた知見を次世代に伝え、成功体験を伝承する。

それは、現場主任や工事監理技術者に求められる「技術継承と組織マネジメント」の領域にもつながる取り組みであり、大川氏自身が次のステージへと歩みを進めていることを物語っている。

若手の成長と活躍を強力に後押しするGeo Scan

戸田建設の「広島呉道路吉浦トンネル工事」での事例は、Geo Scanが若手の成長と挑戦を後押しし、現場のヒーローを生み出す存在となっていることを示している。

その象徴が今回の大川氏だ。

Geo Scanを駆使して現場を円滑に動かしながら、次のステージである現場主任や監理技術者の業務領域に挑戦し、協力会社や後輩たちを牽引するする姿は、

まさに「現場の若きリーダー」と呼ぶにふさわしい。

さらに戸田建設では、コーポレートライセンスを導入しており、若手が早くからGeo Scanを活用でき、成長と挑戦できる環境を整えている。

こうした先進的な取り組みを通じて、全国各地の現場で、大川氏に続く、新たな若きリーダーたちが続々と誕生し、組織としての力を押し上げているといる。

「人」が主役となり、その成長と挑戦をGeo Scanが力強く加速させる。

大川氏の活躍は、建設業の最前線で生まれる、新たな“現場のヒーロー像”を体現しているといえるだろう。

戸田建設の大規模現場でも若手がフル活用!

「OPTiM Geo Scan」のデジコン限定!無料資料を

▼今すぐダウンロード▼しよう!

「OPTiM Geo Scan」のデジコン限定!無料資料を

▼今すぐダウンロード▼しよう!

撮影:進藤健太/取材・編集:デジコン編集部

WRITTEN by