日本建設業連合会は2025年9月、民間事業者・施主向けに「建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」パンフレットを公開した。

建設資材価格が2021年1月と比較して37%上昇し、全建設コストは25から29%上昇している現状を詳細に説明している。

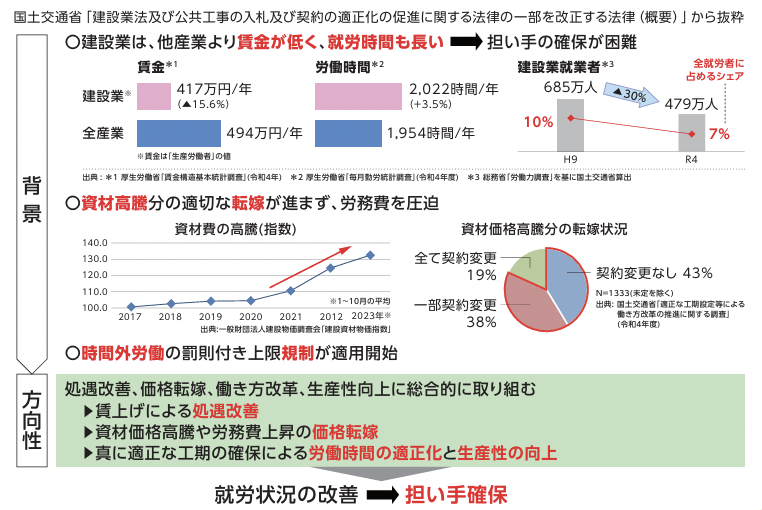

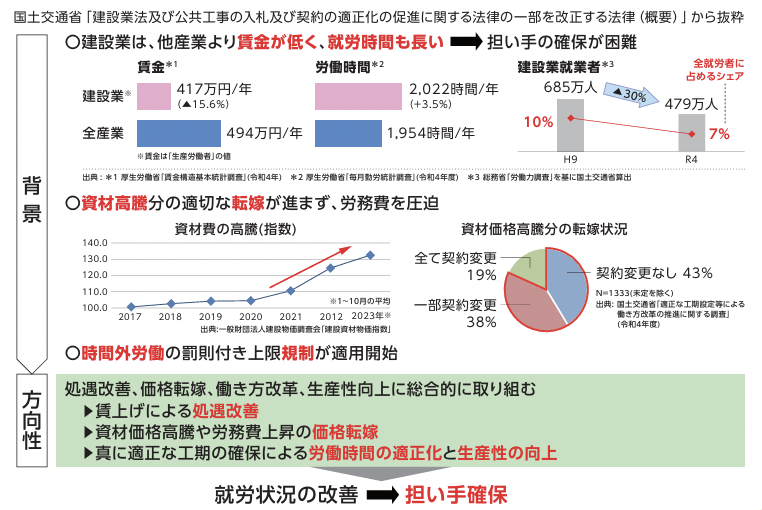

建設業は他産業より賃金が低く、労働時間も長い等、厳しい労働条件を背景に就労者数は減少を続けている。

将来にわたって期待に応え続けられる持続可能な建設業になるためにも、必要な担い手の確保に向け、資材価格の高騰や労務費上昇の価格転嫁の対策などを強化していくことが急務となっている。

こういった課題に対し国会において建設業法等の一部改正法が2024年6月7日に成立し、解決策の方向性が決定された。

政府からは適正な価格転嫁、工期の確保が求められている。

内閣官房・公正取引委員会が2023年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」では、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動、求められる行動を12の行動指針として取りまとめた。

中央建設業審議会が2024年3月27日に決定した「工期に関する基準」では、発注者は受注者やその下請負人において、その労働者一人ひとりの長時間労働の是正、週休2日の確保などを実現できるよう、時間外労働規制を遵守して行う工期の設定に協力し、当該規制への違反を助長しないとしている。

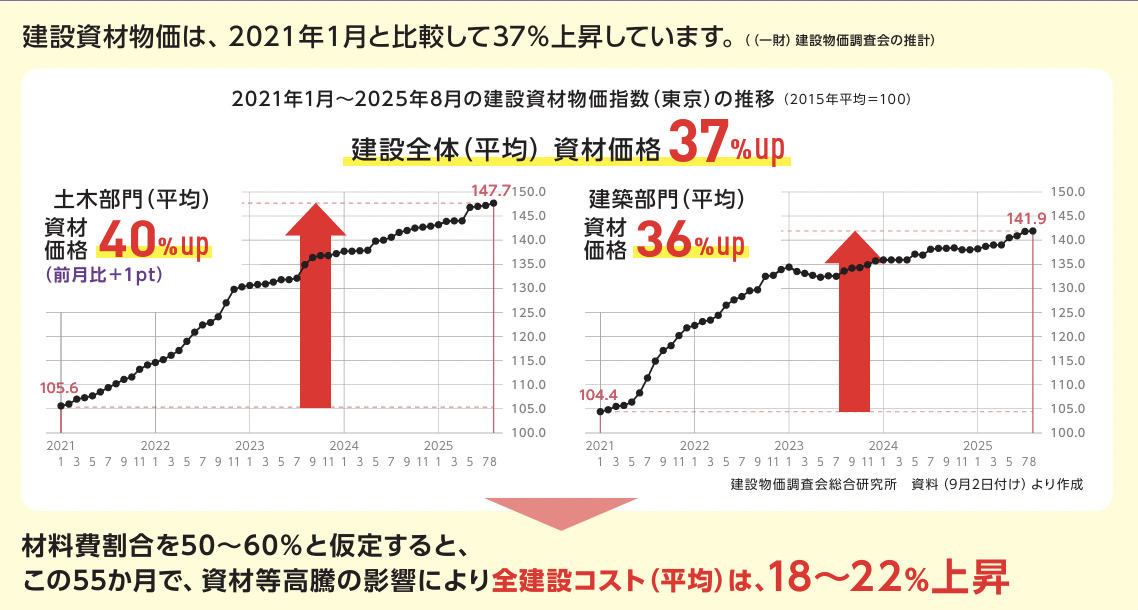

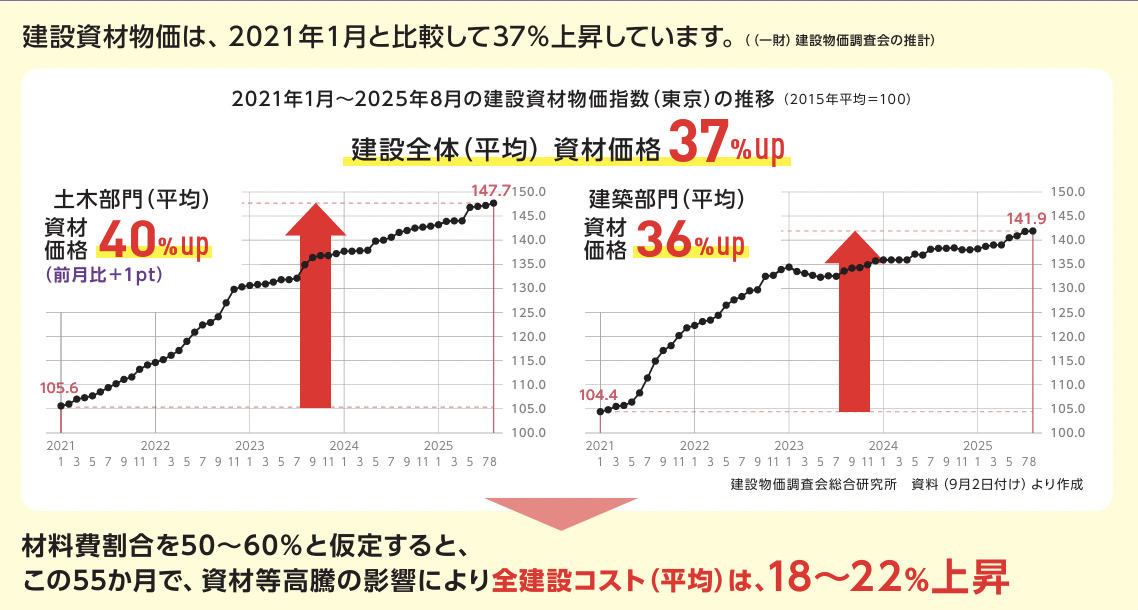

建設物価調査会総合研究所の資料によると、建設資材物価は2021年1月と比較して37%上昇している。

材料費割合を50から60%、労務費率30%と仮定すると、この55か月で、建設資材の高騰・労務費の上昇の影響により、仮設費・経費などを含めた全建設コストは25から29%上昇している。

土木分野では27から31%上昇、建築分野では25から28%上昇となっている。

例えば100億円の建設工事では、労務費プラス原材料費80から90億円が105から119億円に上昇しており、ほとんどの工事について、2021年1月当時の契約金額相当額を、労務費プラス原材料費のみで上回る状況となっている。

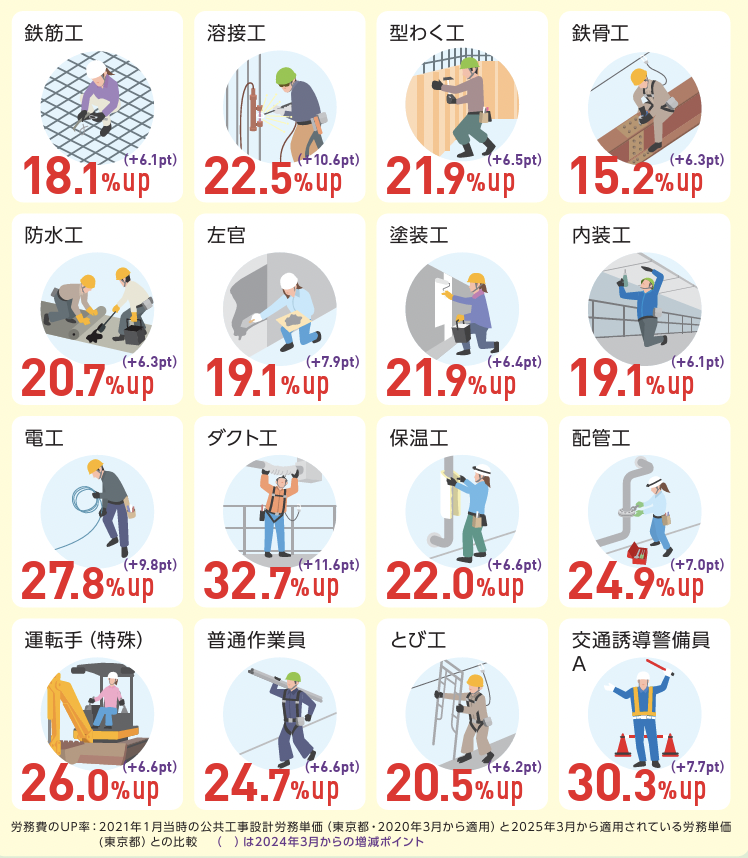

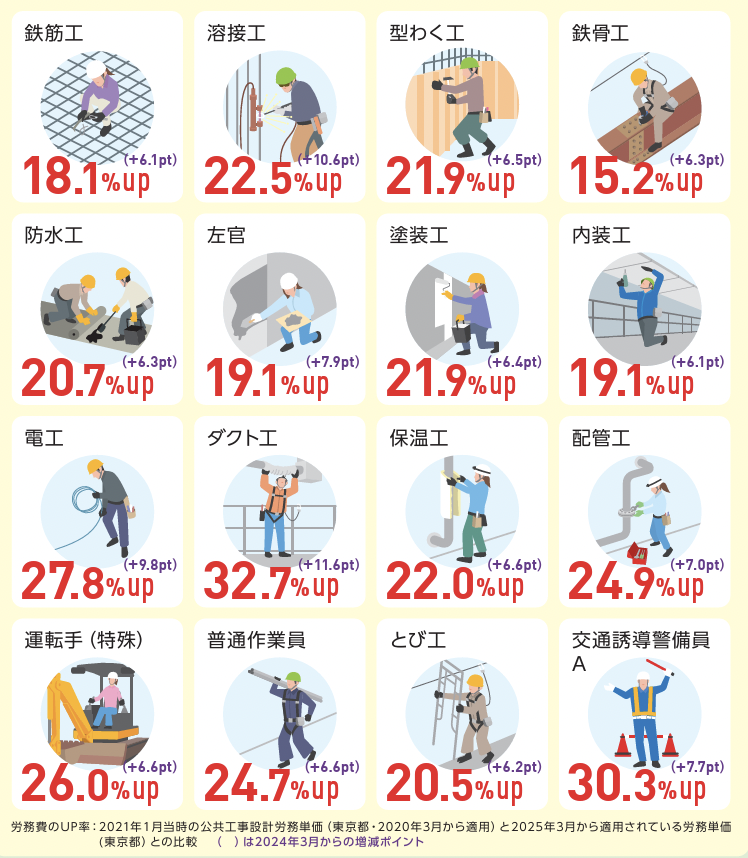

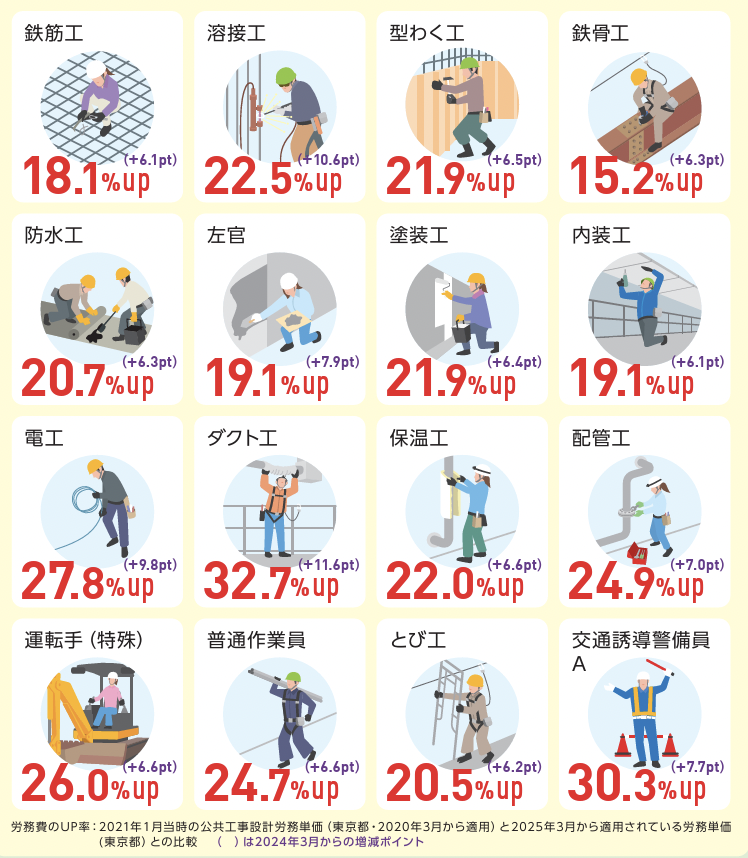

建設技能労働者の賃金相当として積算される公共工事設計労務単価は2021年に比べ、22.9%引上げられている。

国土交通大臣と日本建設業連合会を含む建設関係4団体は、2021年から毎年行っている賃金上昇の申し合わせにおいて、技能者の賃上げについて2025年はおおむね6%の上昇を目標とすることとされている。

資材価格高騰とは別に、設備関連や一部建設資材において、納期遅延が発生し、工期への影響が出ている。

建築関係では、躯体、仕上げ、設備等幅広い分野で納期遅延が発生している。

資材等の納期遅延は、工期への影響のほか、一旦代替品で仮引き渡しをした後、本来の資材の調達後に再度工事を行い完成させることによる代替品調達や追加工事の費用増も惹起している。

特に、一部の建築設備工事については、工事の集中により職人の手配がタイトになっており、資材調達の問題と相俟って、工期への影響が出ている。

改正建設業法では、資材高騰等に伴う請負代金等の変更方法が契約書の法定記載事項になり、契約変更を認めない契約は契約書の法定記載事項として認められないこととなった。

受注予定者は、見積書交付時等のタイミングで資材高騰等のリスクであるおそれ情報を発注者に通知し、注文者・受注予定者の双方で共有する。

契約後、実際におそれ情報が発生し、資材高騰等が顕在化した場合には、受注者は注文者に契約上の変更方法に基づいて請負代金等の変更の協議を申し入れ、注文者は誠実に協議に応ずる努力義務がある。

建設資材価格が2021年1月と比較して37%上昇し、全建設コストは25から29%上昇している現状を詳細に説明している。

改正建設業法で契約変更協議の円滑化措置を導入

建設業は他産業より賃金が低く、労働時間も長い等、厳しい労働条件を背景に就労者数は減少を続けている。

将来にわたって期待に応え続けられる持続可能な建設業になるためにも、必要な担い手の確保に向け、資材価格の高騰や労務費上昇の価格転嫁の対策などを強化していくことが急務となっている。

こういった課題に対し国会において建設業法等の一部改正法が2024年6月7日に成立し、解決策の方向性が決定された。

政府からは適正な価格転嫁、工期の確保が求められている。

内閣官房・公正取引委員会が2023年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」では、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動、求められる行動を12の行動指針として取りまとめた。

中央建設業審議会が2024年3月27日に決定した「工期に関する基準」では、発注者は受注者やその下請負人において、その労働者一人ひとりの長時間労働の是正、週休2日の確保などを実現できるよう、時間外労働規制を遵守して行う工期の設定に協力し、当該規制への違反を助長しないとしている。

資材高騰と労務費上昇で全建設コスト大幅増

建設物価調査会総合研究所の資料によると、建設資材物価は2021年1月と比較して37%上昇している。

材料費割合を50から60%、労務費率30%と仮定すると、この55か月で、建設資材の高騰・労務費の上昇の影響により、仮設費・経費などを含めた全建設コストは25から29%上昇している。

土木分野では27から31%上昇、建築分野では25から28%上昇となっている。

例えば100億円の建設工事では、労務費プラス原材料費80から90億円が105から119億円に上昇しており、ほとんどの工事について、2021年1月当時の契約金額相当額を、労務費プラス原材料費のみで上回る状況となっている。

建設技能労働者の賃金相当として積算される公共工事設計労務単価は2021年に比べ、22.9%引上げられている。

国土交通大臣と日本建設業連合会を含む建設関係4団体は、2021年から毎年行っている賃金上昇の申し合わせにおいて、技能者の賃上げについて2025年はおおむね6%の上昇を目標とすることとされている。

資材納期遅延が工期に影響

資材価格高騰とは別に、設備関連や一部建設資材において、納期遅延が発生し、工期への影響が出ている。

建築関係では、躯体、仕上げ、設備等幅広い分野で納期遅延が発生している。

資材等の納期遅延は、工期への影響のほか、一旦代替品で仮引き渡しをした後、本来の資材の調達後に再度工事を行い完成させることによる代替品調達や追加工事の費用増も惹起している。

特に、一部の建築設備工事については、工事の集中により職人の手配がタイトになっており、資材調達の問題と相俟って、工期への影響が出ている。

改正建設業法では、資材高騰等に伴う請負代金等の変更方法が契約書の法定記載事項になり、契約変更を認めない契約は契約書の法定記載事項として認められないこととなった。

受注予定者は、見積書交付時等のタイミングで資材高騰等のリスクであるおそれ情報を発注者に通知し、注文者・受注予定者の双方で共有する。

契約後、実際におそれ情報が発生し、資材高騰等が顕在化した場合には、受注者は注文者に契約上の変更方法に基づいて請負代金等の変更の協議を申し入れ、注文者は誠実に協議に応ずる努力義務がある。

WRITTEN by