国土交通省は、埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて実施している下水道管路の全国特別重点調査について、優先実施箇所の調査結果を公表した。

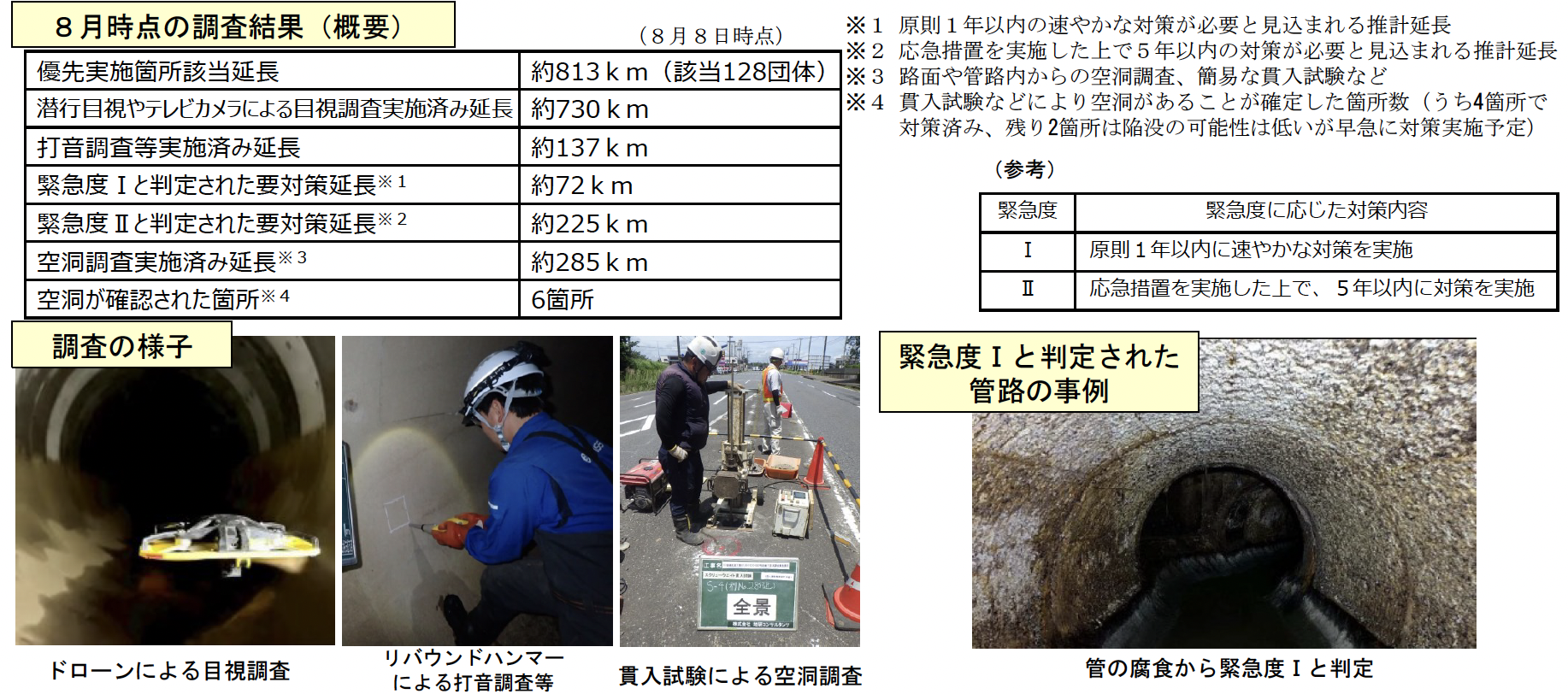

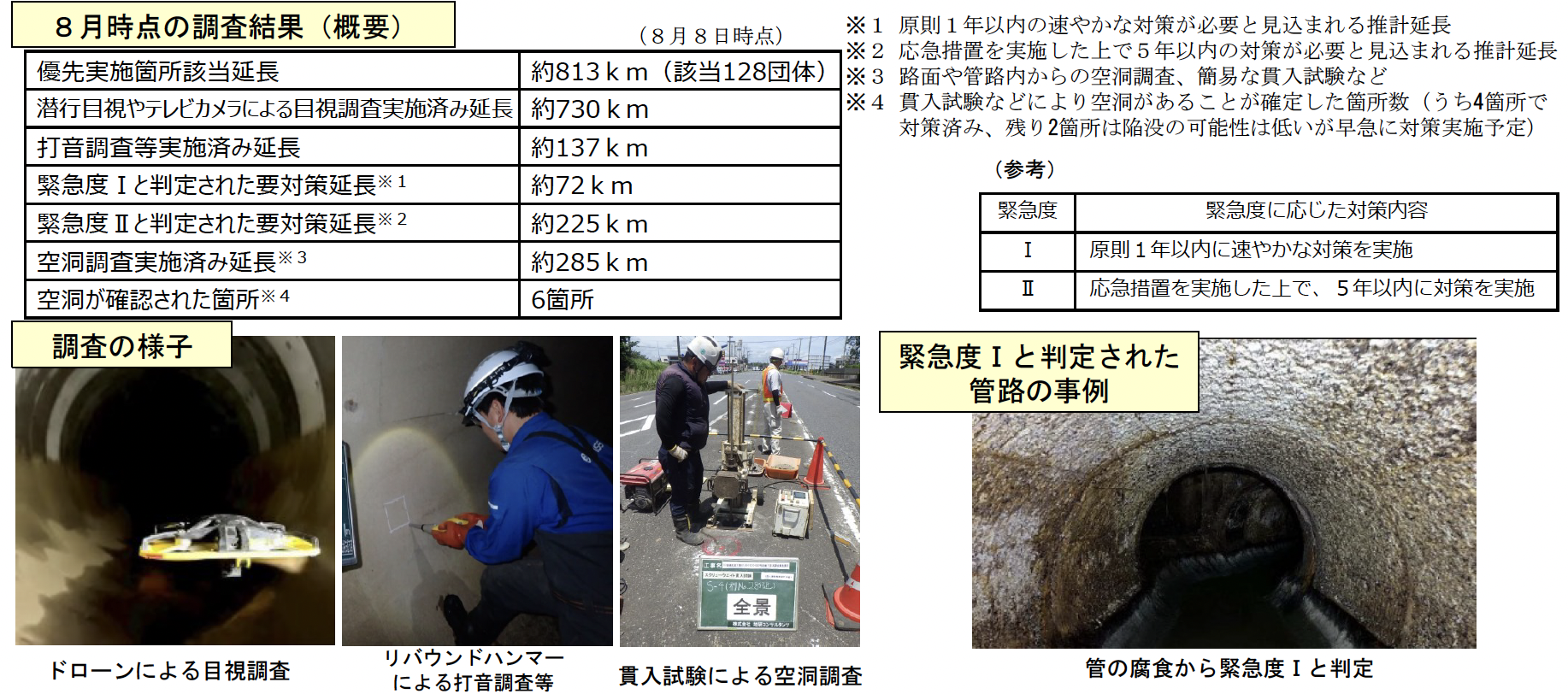

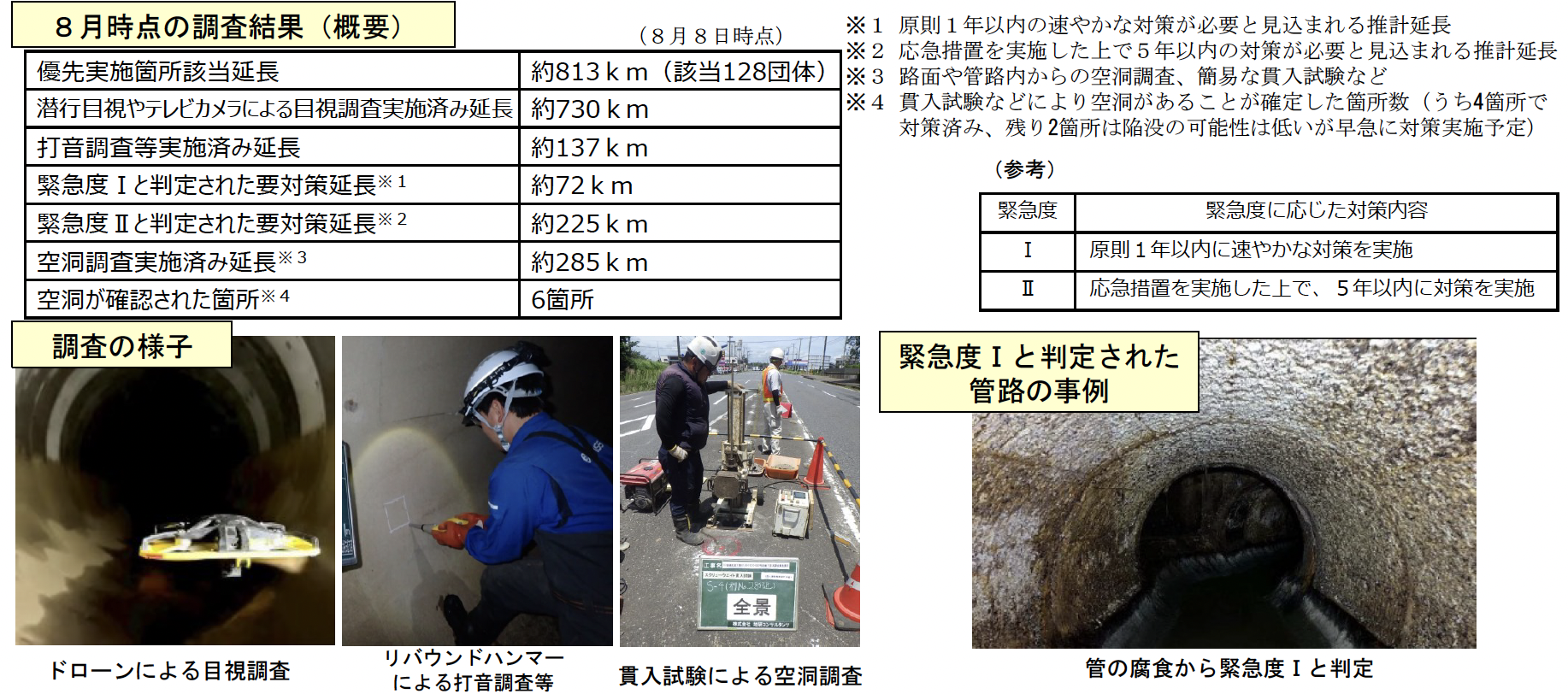

8月時点で「緊急度Ⅰ」と判定された要対策延長は約72km、空洞は6箇所確認され、道路陥没事故の未然防止に向けた取り組みが本格化している。

全国特別重点調査の対象となる優先実施箇所は、腐食しやすい箇所などを含む約813kmの管路延長で、128団体が該当している。

これらの箇所において、潜行目視やテレビカメラによる目視調査を約730km、打音調査等を約137kmで実施した。

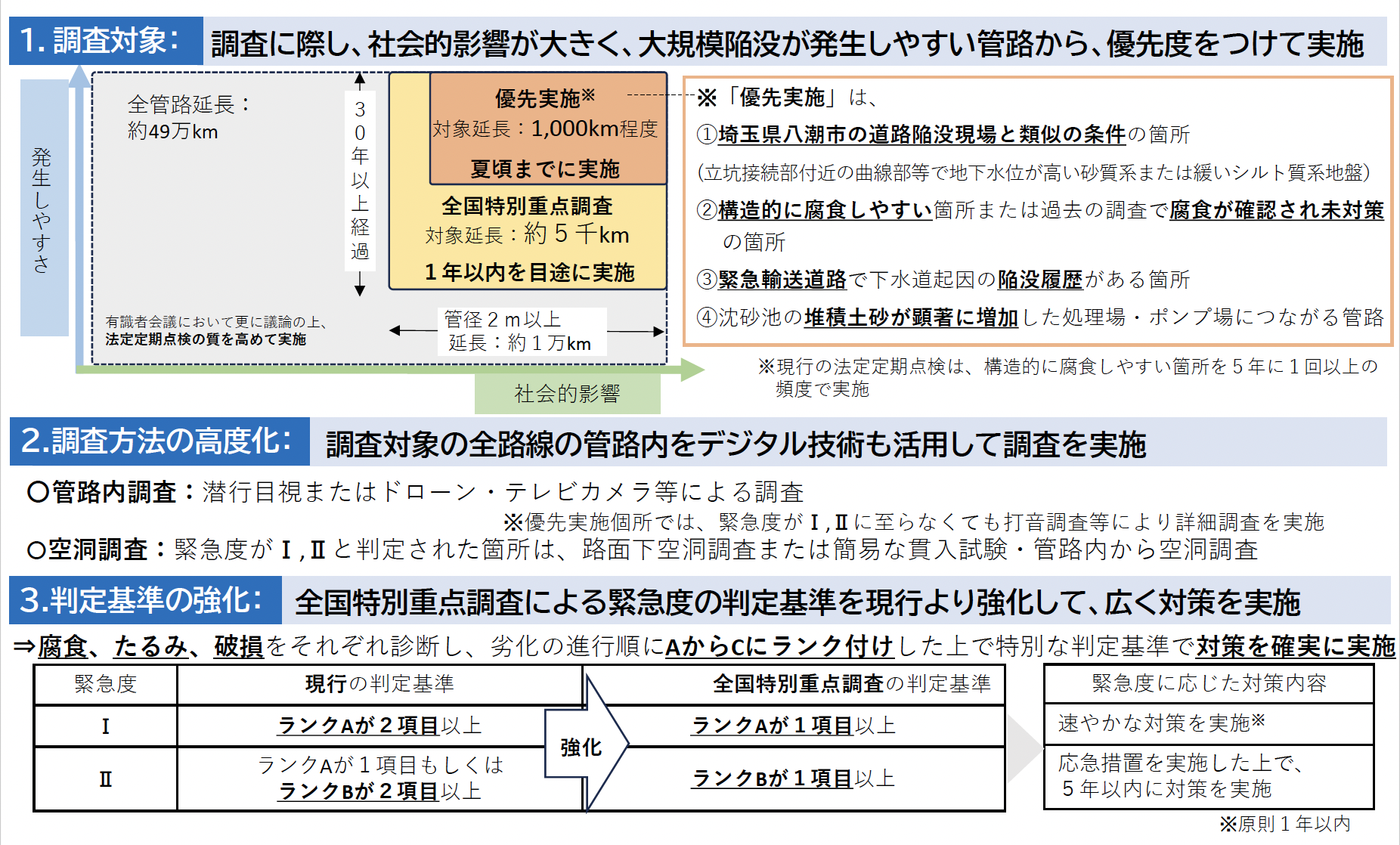

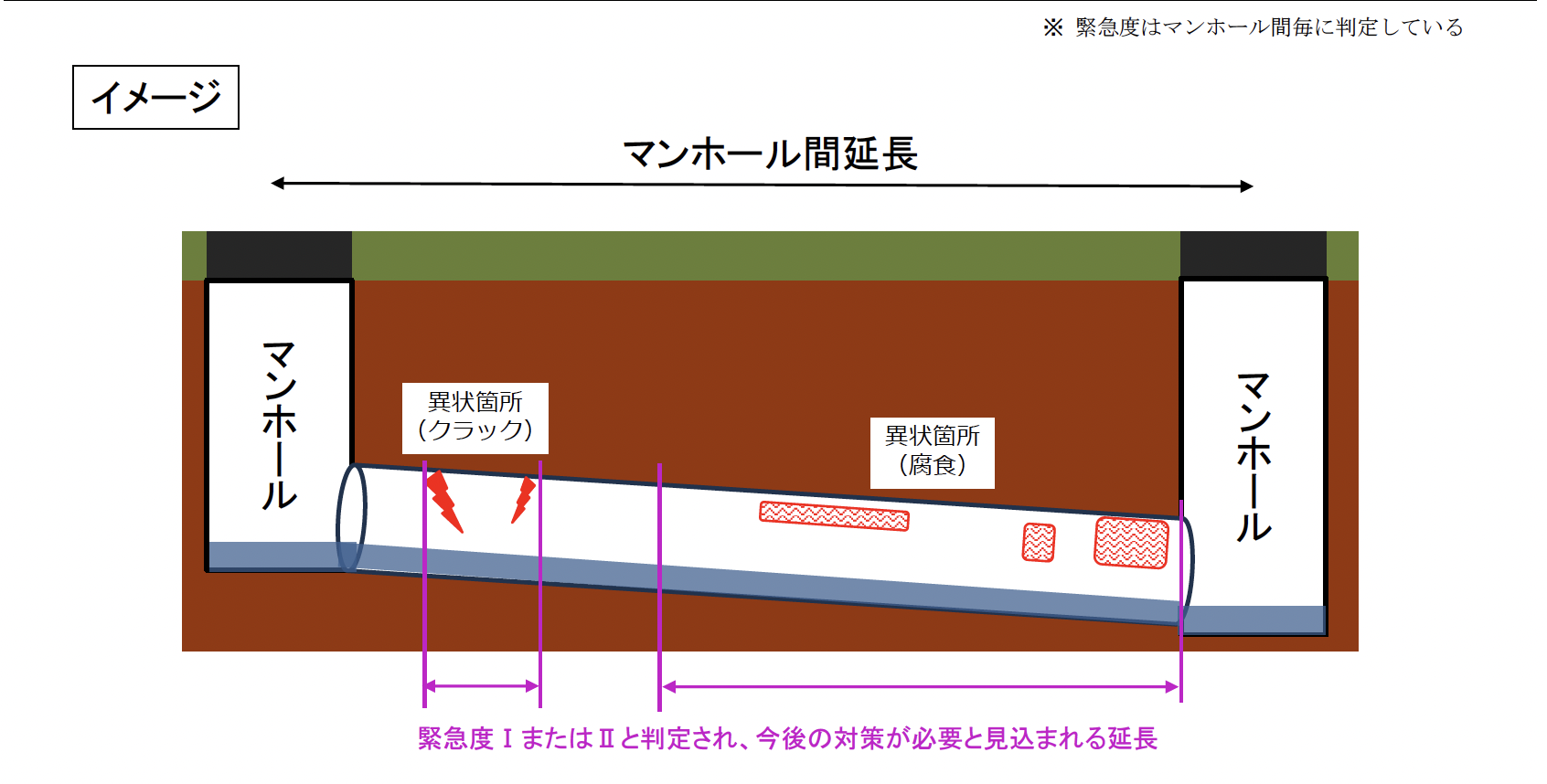

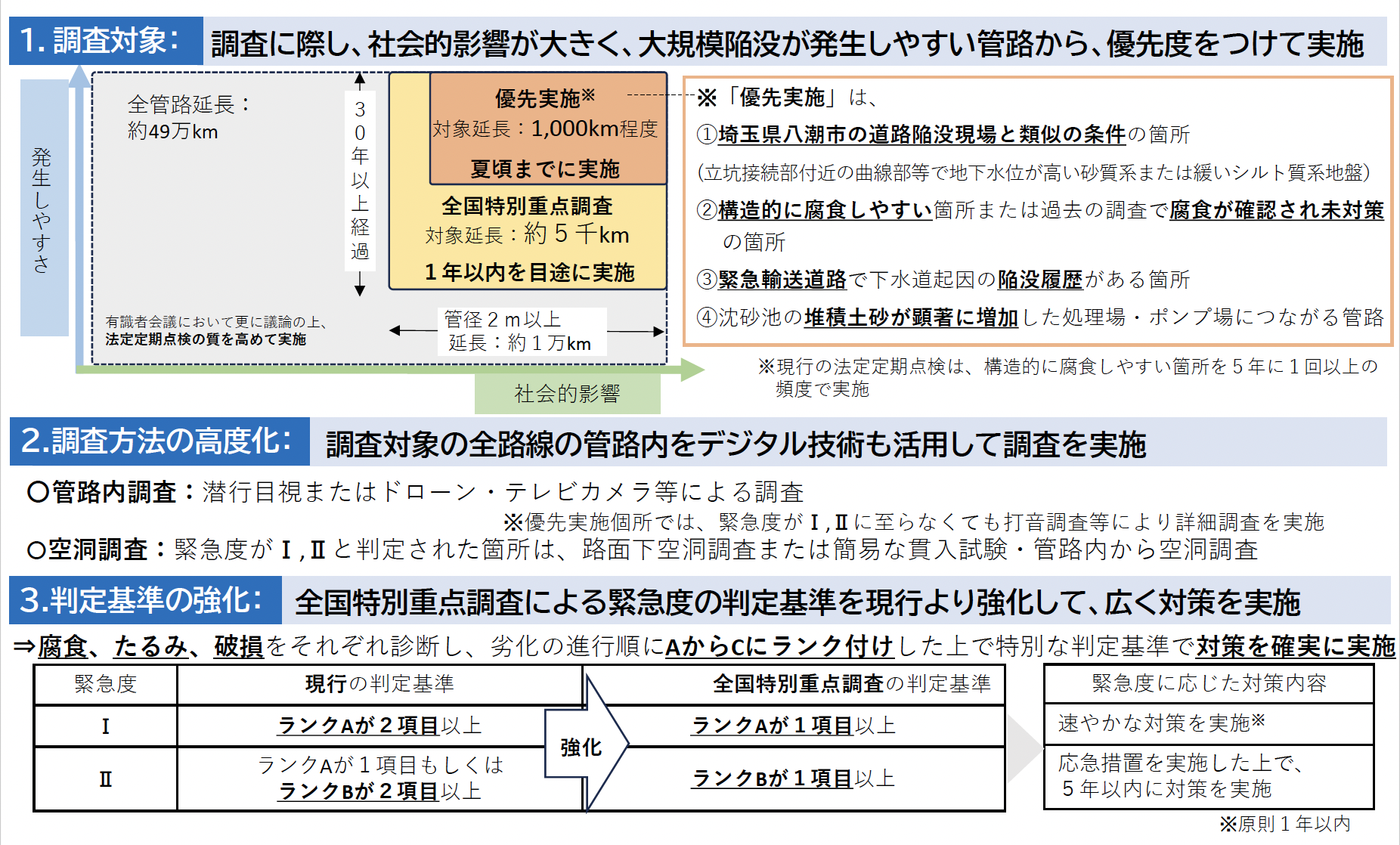

調査対象は管径2m以上かつ平成6年度以前に設置された下水道管路で、社会的影響が大きく大規模陥没が発生しやすい管路から優先度をつけて実施している。

優先実施箇所の条件には、埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の条件の箇所、構造的に腐食しやすい箇所または過去の調査で腐食が確認され未対策の箇所、緊急輸送道路で下水道起因の陥没履歴がある箇所などが含まれる。

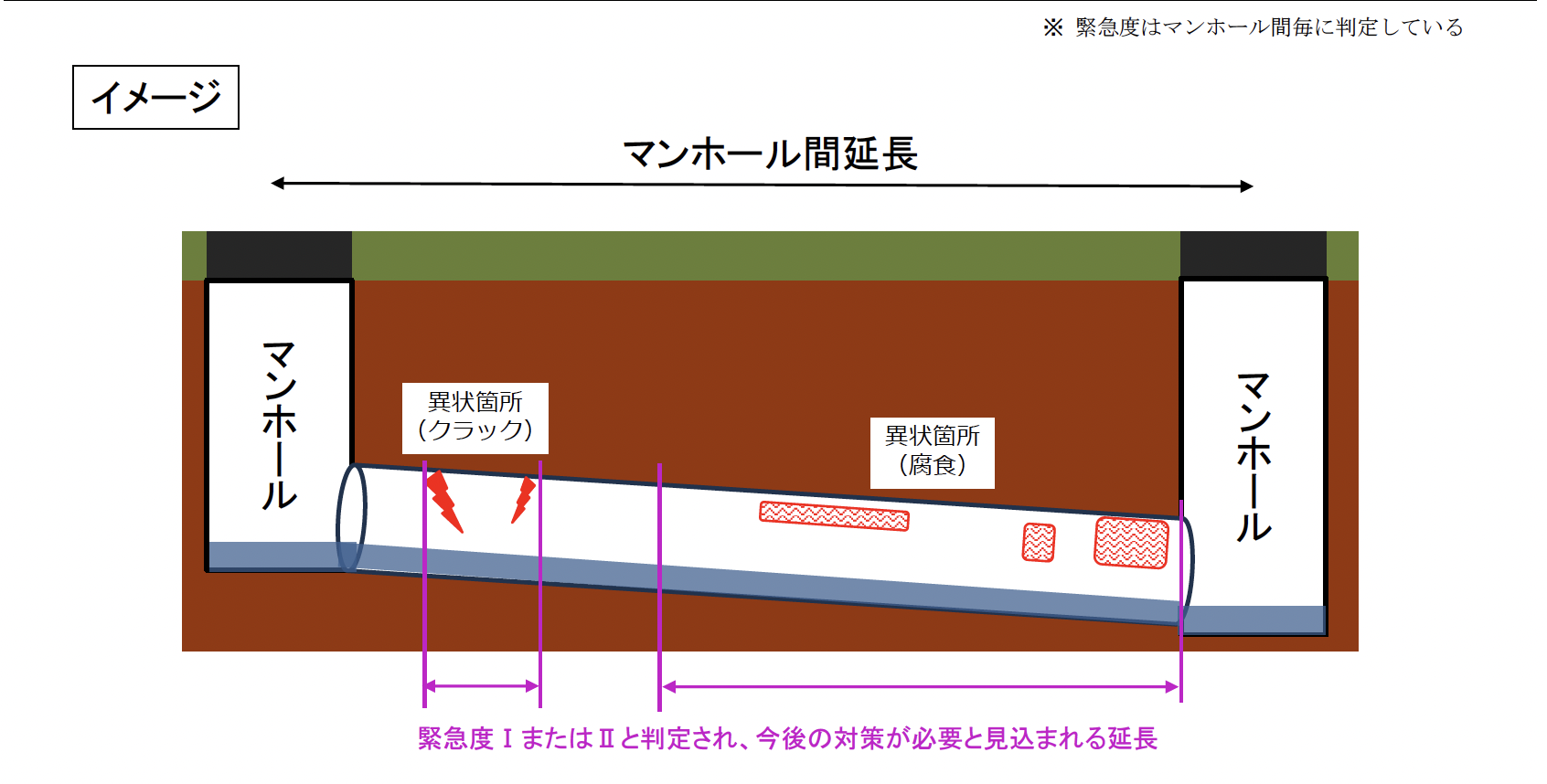

調査結果により「緊急度Ⅰ」と判定された要対策延長は約72km、緊急度Ⅱと判定された要対策延長は約225kmとなった。

全国特別重点調査では、緊急度の判定基準を現行より強化しており、緊急度Ⅰは現行の「ランクAが2項目以上」から「ランクAが1項目以上」に、緊急度Ⅱは「ランクAが1項目もしくはランクBが2項目以上」から「ランクBが1項目以上」に基準を厳格化している。

腐食、たるみ、破損をそれぞれ診断し、劣化の進行順にAからCにランク付けした上で特別な判定基準で対策を確実に実施する体制を整えている。

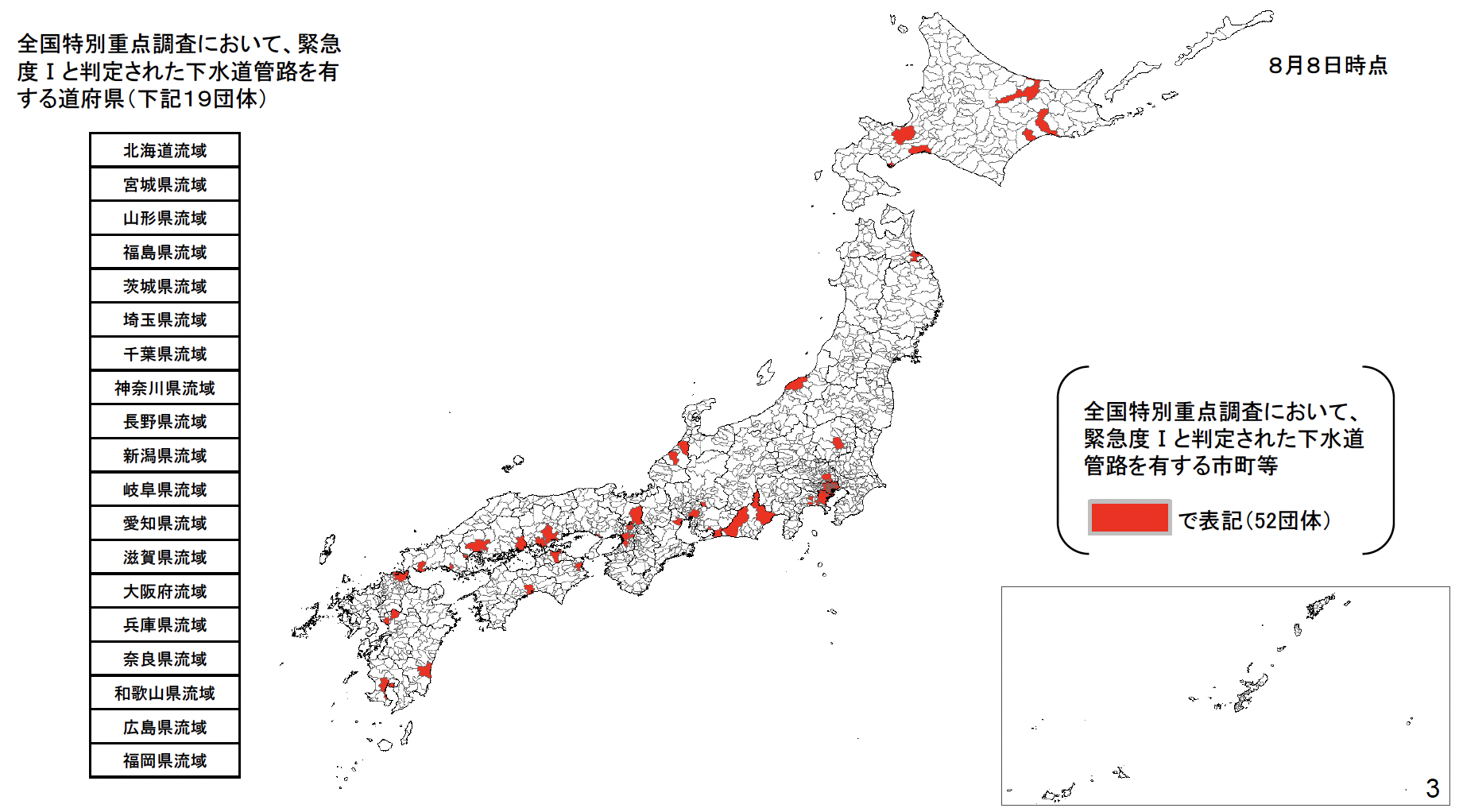

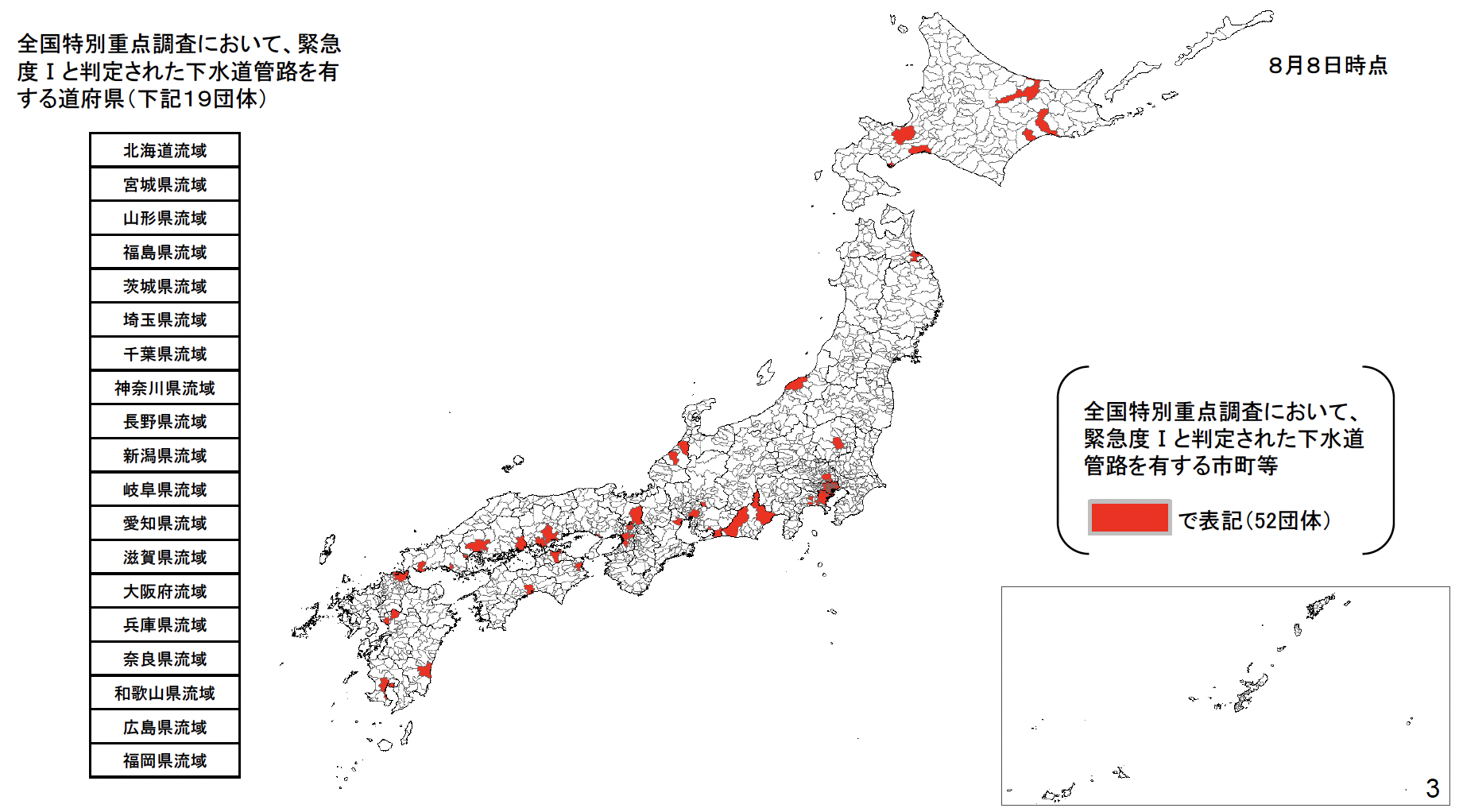

全国特別重点調査の対象となる地方公共団体128団体のうち、緊急度Ⅰと判定された下水道管路を有する地方公共団体は71団体に上った。

これらの地域では、管路の腐食や構造的な問題により、早急な対策が求められる状況が明らかになっている。

空洞調査については、路面や管路内からの空洞調査、簡易な貫入試験などを約285kmで実施した結果、空洞は6箇所で確認された。

確認された6箇所のうち4箇所では既に対策が完了しており、残り2箇所については陥没の可能性は低いものの早急に対策を実施する予定である。

空洞調査は、緊急度ⅠまたはⅡと判定された箇所において実施され、貫入試験などにより空洞があることが確定した箇所数として報告されている。

調査手法には、ドローンによる目視調査、リバウンドハンマーによる打音調査、貫入試験による空洞調査などの最新技術が活用されている。

国土交通省は、調査や判定が未了の箇所について、安全確保に最大限留意しながら速やかな実施を要請している。

要対策延長や空洞確認箇所については、道路管理者とも連携した対策の速やかな実施を求めており、引き続きこれらの取り組みを技術的・財政的に支援していく方針である。

本調査結果については、有識者委員会での議論に反映し、下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けた対策の充実を図る。

全国の下水道管路延長約49万kmのうち、管径2m以上は約1万kmあり、そのうち30年以上経過した管路を対象とした今回の調査により、老朽化インフラの安全性確保に向けた取り組みが加速している。

8月時点で「緊急度Ⅰ」と判定された要対策延長は約72km、空洞は6箇所確認され、道路陥没事故の未然防止に向けた取り組みが本格化している。

全国813kmの優先実施箇所で目視調査等を実施

全国特別重点調査の対象となる優先実施箇所は、腐食しやすい箇所などを含む約813kmの管路延長で、128団体が該当している。

これらの箇所において、潜行目視やテレビカメラによる目視調査を約730km、打音調査等を約137kmで実施した。

調査対象は管径2m以上かつ平成6年度以前に設置された下水道管路で、社会的影響が大きく大規模陥没が発生しやすい管路から優先度をつけて実施している。

優先実施箇所の条件には、埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の条件の箇所、構造的に腐食しやすい箇所または過去の調査で腐食が確認され未対策の箇所、緊急輸送道路で下水道起因の陥没履歴がある箇所などが含まれる。

緊急度判定基準を現行より強化し対策を確実に実施

調査結果により「緊急度Ⅰ」と判定された要対策延長は約72km、緊急度Ⅱと判定された要対策延長は約225kmとなった。

緊急度Ⅰは原則1年以内の速やかな対策が必要と見込まれる推計延長で、緊急度Ⅱは応急措置を実施した上で5年以内の対策が必要と見込まれる推計延長である。

全国特別重点調査では、緊急度の判定基準を現行より強化しており、緊急度Ⅰは現行の「ランクAが2項目以上」から「ランクAが1項目以上」に、緊急度Ⅱは「ランクAが1項目もしくはランクBが2項目以上」から「ランクBが1項目以上」に基準を厳格化している。

腐食、たるみ、破損をそれぞれ診断し、劣化の進行順にAからCにランク付けした上で特別な判定基準で対策を確実に実施する体制を整えている。

71団体で緊急度Ⅰと判定された下水道管路を確認

全国特別重点調査の対象となる地方公共団体128団体のうち、緊急度Ⅰと判定された下水道管路を有する地方公共団体は71団体に上った。

該当する道府県:

北海道流域、宮城県流域、山形県流域、福島県流域、茨城県流域、埼玉県流域、千葉県流域、神奈川県流域、長野県流域、新潟県流域、岐阜県流域、愛知県流域、滋賀県流域、大阪府流域、兵庫県流域、奈良県流域、和歌山県流域、広島県流域、福岡県流域の19団体である。

北海道流域、宮城県流域、山形県流域、福島県流域、茨城県流域、埼玉県流域、千葉県流域、神奈川県流域、長野県流域、新潟県流域、岐阜県流域、愛知県流域、滋賀県流域、大阪府流域、兵庫県流域、奈良県流域、和歌山県流域、広島県流域、福岡県流域の19団体である。

これらの地域では、管路の腐食や構造的な問題により、早急な対策が求められる状況が明らかになっている。

空洞調査で6箇所確認し4箇所は対策完了

空洞調査については、路面や管路内からの空洞調査、簡易な貫入試験などを約285kmで実施した結果、空洞は6箇所で確認された。

確認された6箇所のうち4箇所では既に対策が完了しており、残り2箇所については陥没の可能性は低いものの早急に対策を実施する予定である。

空洞調査は、緊急度ⅠまたはⅡと判定された箇所において実施され、貫入試験などにより空洞があることが確定した箇所数として報告されている。

調査手法には、ドローンによる目視調査、リバウンドハンマーによる打音調査、貫入試験による空洞調査などの最新技術が活用されている。

安全確保を最優先に技術的・財政的支援を継続

国土交通省は、調査や判定が未了の箇所について、安全確保に最大限留意しながら速やかな実施を要請している。

要対策延長や空洞確認箇所については、道路管理者とも連携した対策の速やかな実施を求めており、引き続きこれらの取り組みを技術的・財政的に支援していく方針である。

本調査結果については、有識者委員会での議論に反映し、下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けた対策の充実を図る。

全国の下水道管路延長約49万kmのうち、管径2m以上は約1万kmあり、そのうち30年以上経過した管路を対象とした今回の調査により、老朽化インフラの安全性確保に向けた取り組みが加速している。

WRITTEN by