地図に記される標高は水道インフラ整備や津波・洪水対策において重要な情報だが、その基準となるジオイドについて正しく理解している人は多くないのではないか。

国土地理院が2025年4月から新たな標高体系に移行することもあり、ジオイドの概念と役割について詳しく説明する。

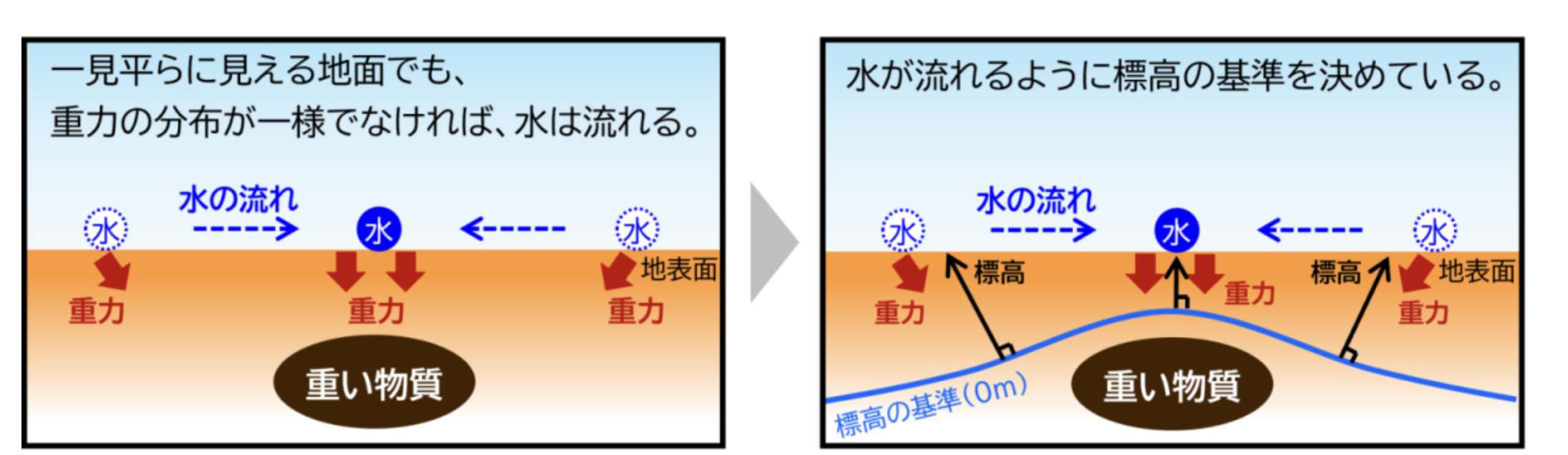

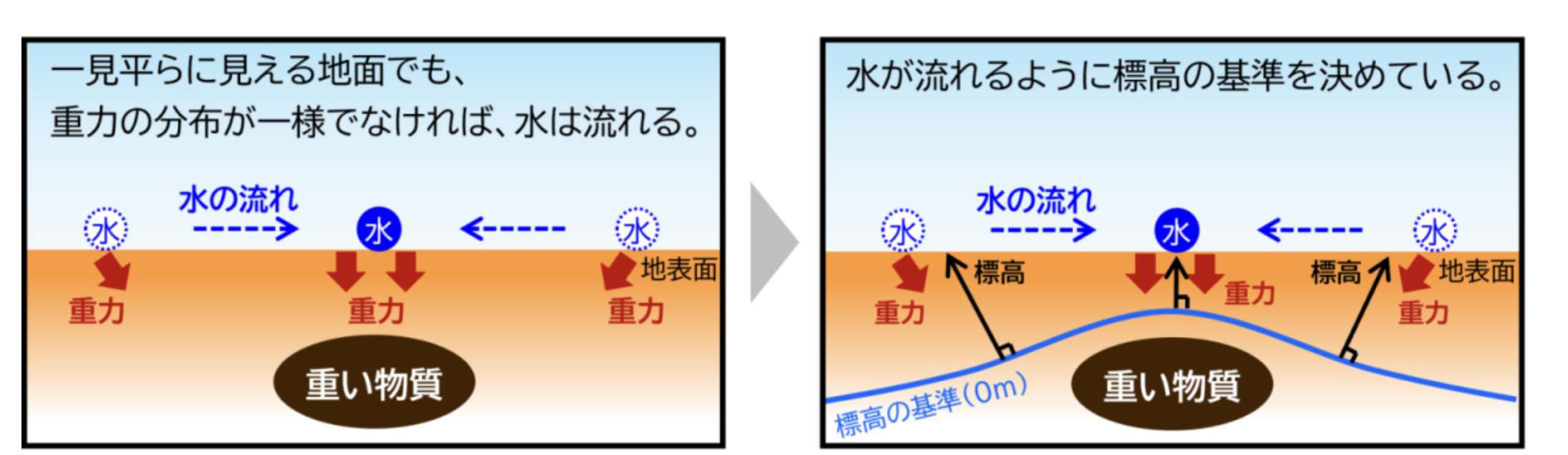

測量法では平均海面を標高の基準と定めているが、実際の標高測定では見た目の高さだけでなく重力の分布も把握する必要がある。

(標高、重力、ジオイドの関係(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(標高、重力、ジオイドの関係(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

水は高いところから低いところに流れる性質があるが、平らに見える地表面でも重力の分布が一様でなければ水は流れてしまう。

そのため正確な標高を知るには、地形の起伏に加えて重力の分布を考慮することが不可欠となっている。

ジオイドは地球の重力による位置エネルギーの等しい面(重力の等ポテンシャル面)の一つであり、地球全体の平均海面に最もよく整合するものとして定義されている。

日本においては東京湾平均海面に一致する等ポテンシャル面をジオイドと定め、標高の基準としている。

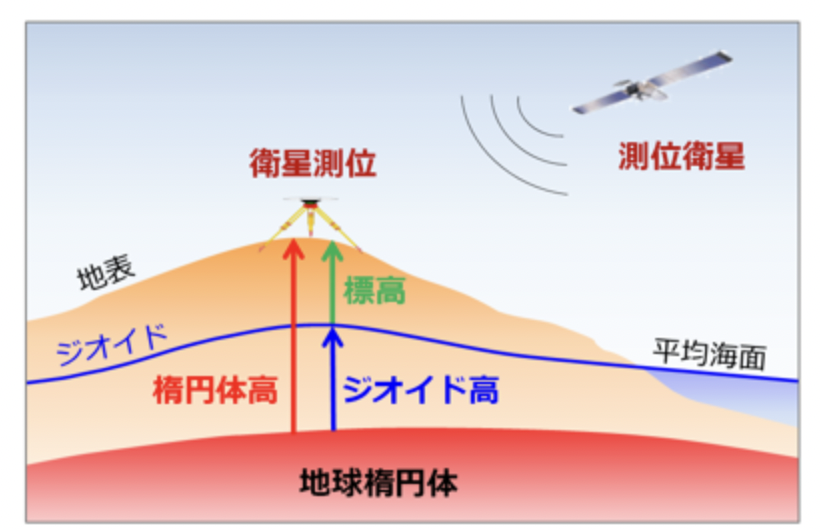

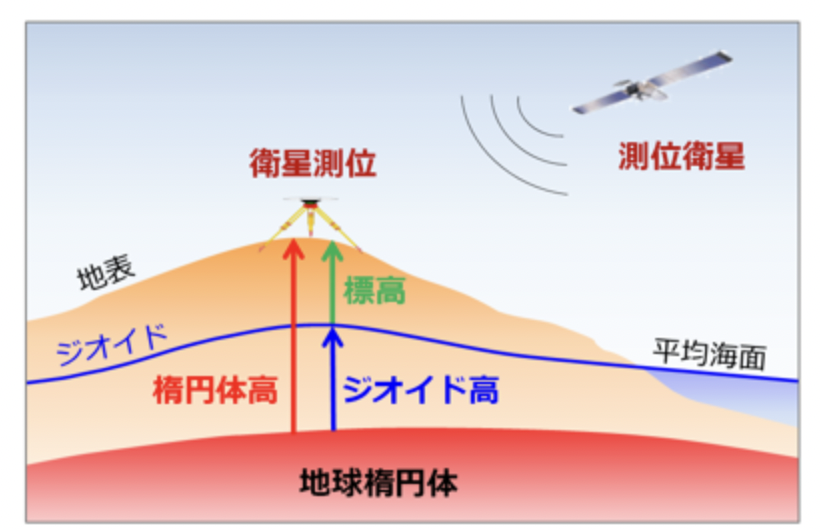

衛星測位による標高計算を理解するには、3つの高さの概念を把握することが重要だ。

(楕円体高、ジオイド高、標高の関係/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(楕円体高、ジオイド高、標高の関係/画像元:国土地理院WEBサイトより)

この関係式は以下の通りである。

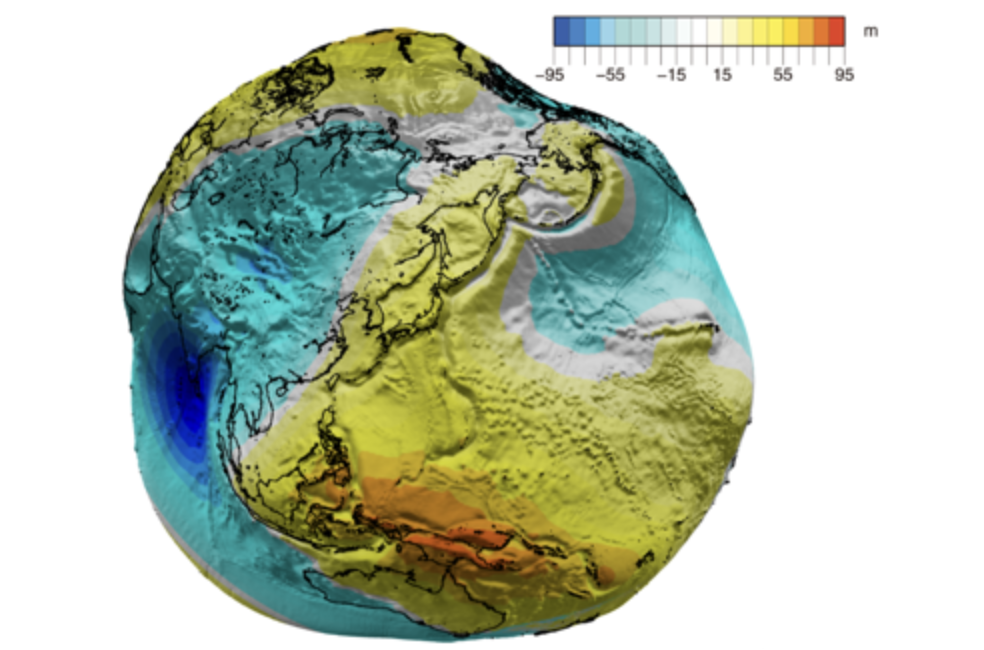

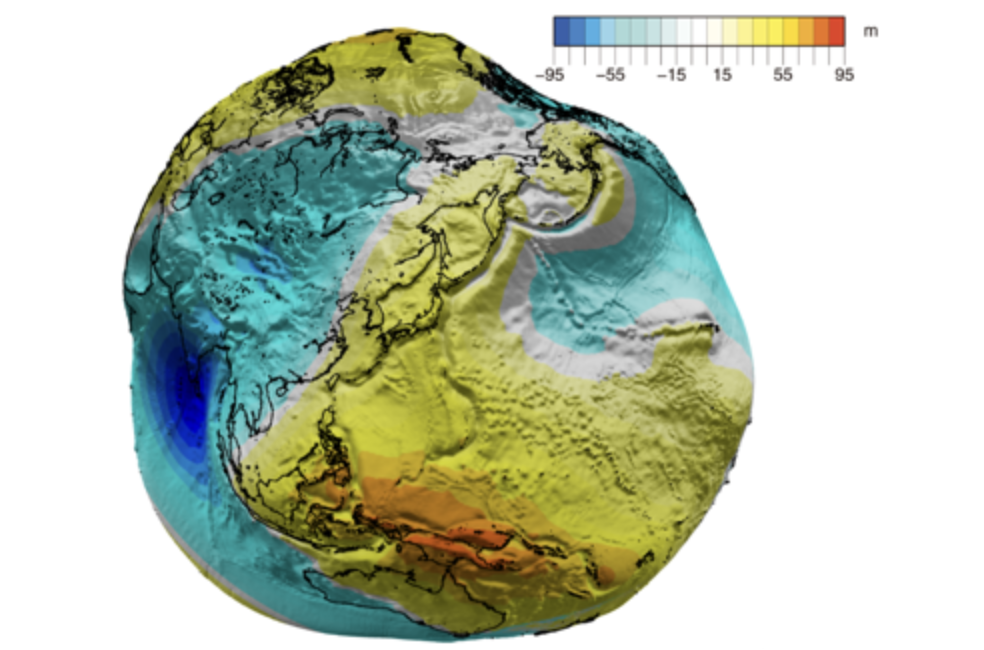

(全球のジオイド高。水平方向に対して鉛直方向を1万倍に誇張。千島海溝や日本海溝に凹みが見える。/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(全球のジオイド高。水平方向に対して鉛直方向を1万倍に誇張。千島海溝や日本海溝に凹みが見える。/画像元:国土地理院WEBサイトより)

国土地理院では重力データなどを使用して、地球を仮想的に表した楕円体の表面からジオイドまでの高さ(ジオイド高)を決定している。

衛星測位で正確な標高を求めるには、正確な楕円体高と正確なジオイド高の両方が必要となる。

国土地理院は1990年代からジオイドモデルを作成し提供してきた。

社会からの要求に応えるため、ジオイドモデルは段階的に改良されており、2016年4月からは公共測量における水準測量にも一部利用されている。

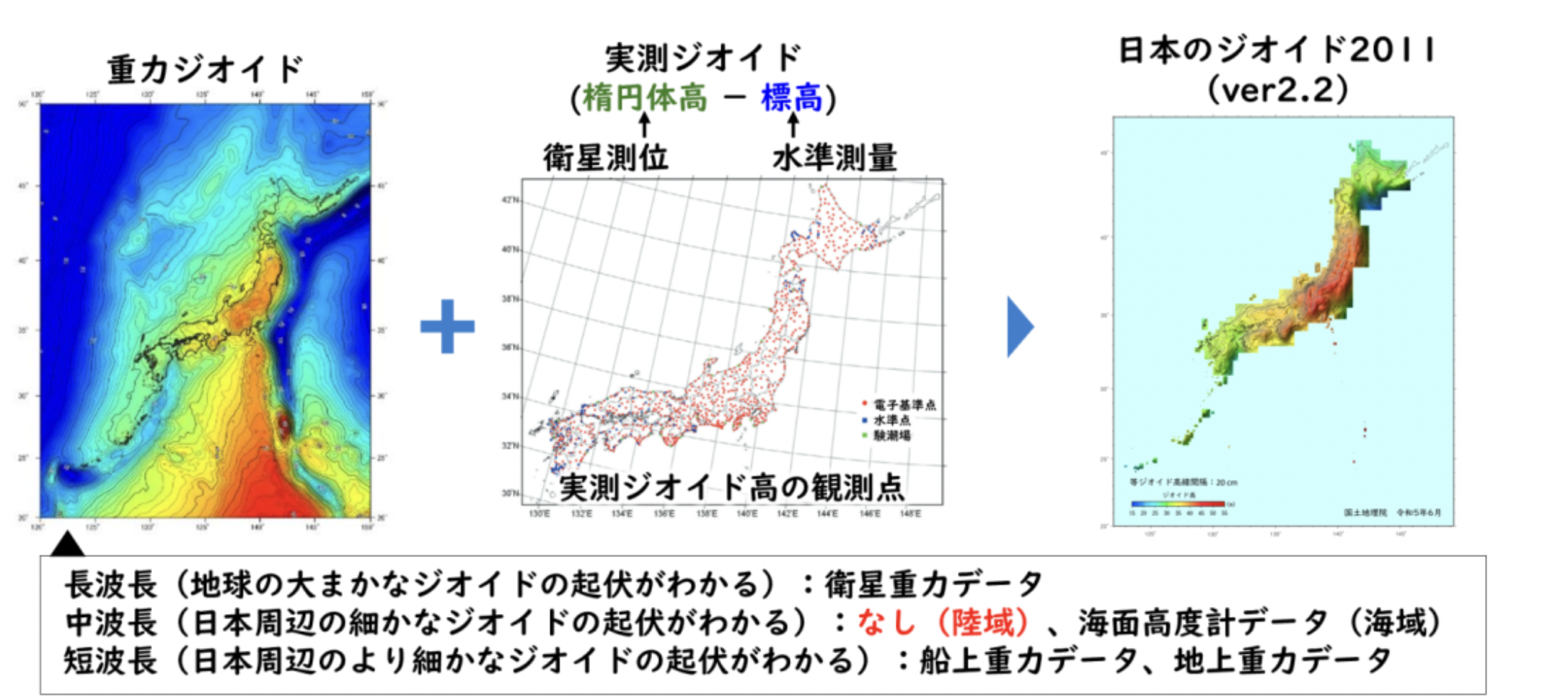

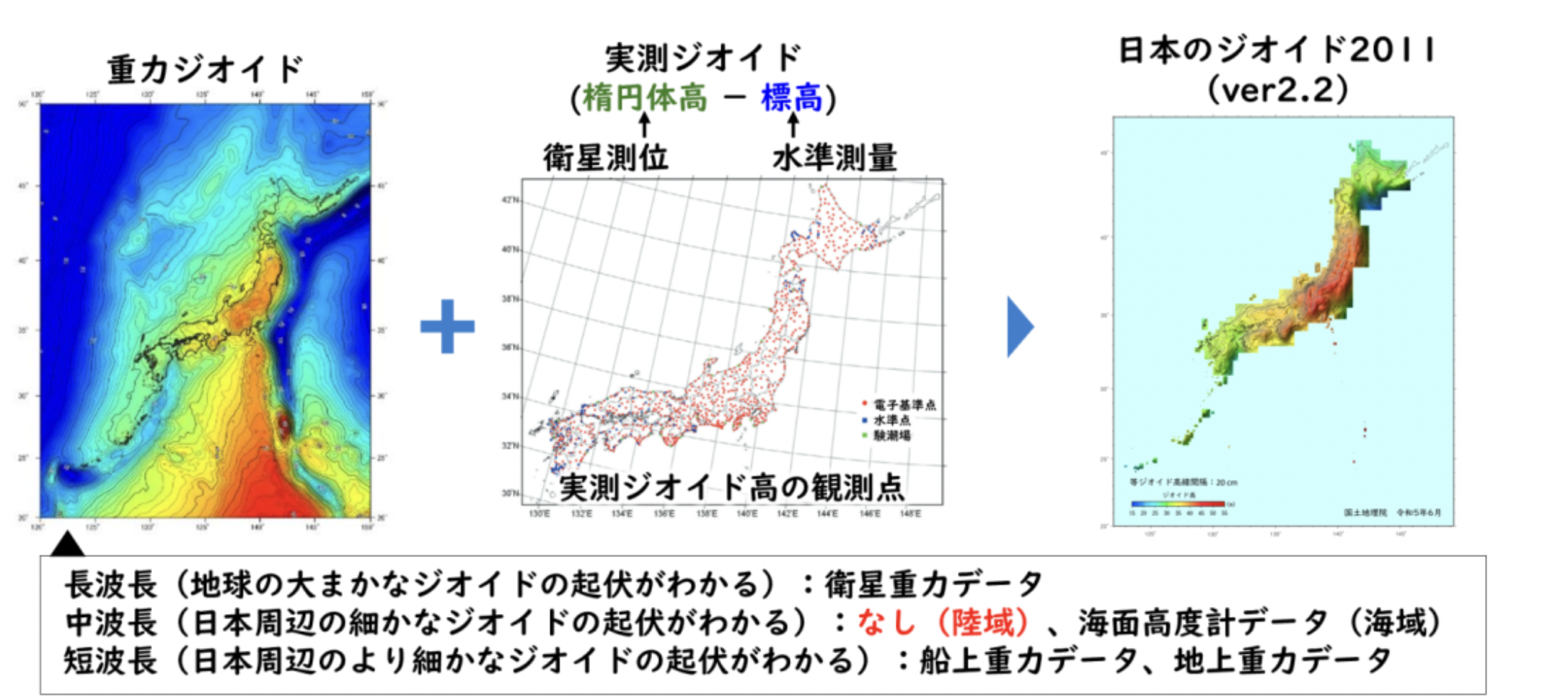

従来のジオイドモデルには2つの種類がある。

重力ジオイドは重力データのみから作られるモデルで、実測ジオイドは楕円体高及び標高を測定して得られるモデルである。

(これまでのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(これまでのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

これまでは実測ジオイドに重力ジオイドを合わせ込んでジオイドモデルを構築してきた。

この方法により、従来使用してきた標高(水準測量で得られる標高)と楕円体高からジオイド高を差し引いて得られる標高が整合するメリットがあった。

ただし、この方法では水準測量の距離に応じて累積する誤差の影響や地殻変動の影響などがジオイド高に含まれる課題があった。

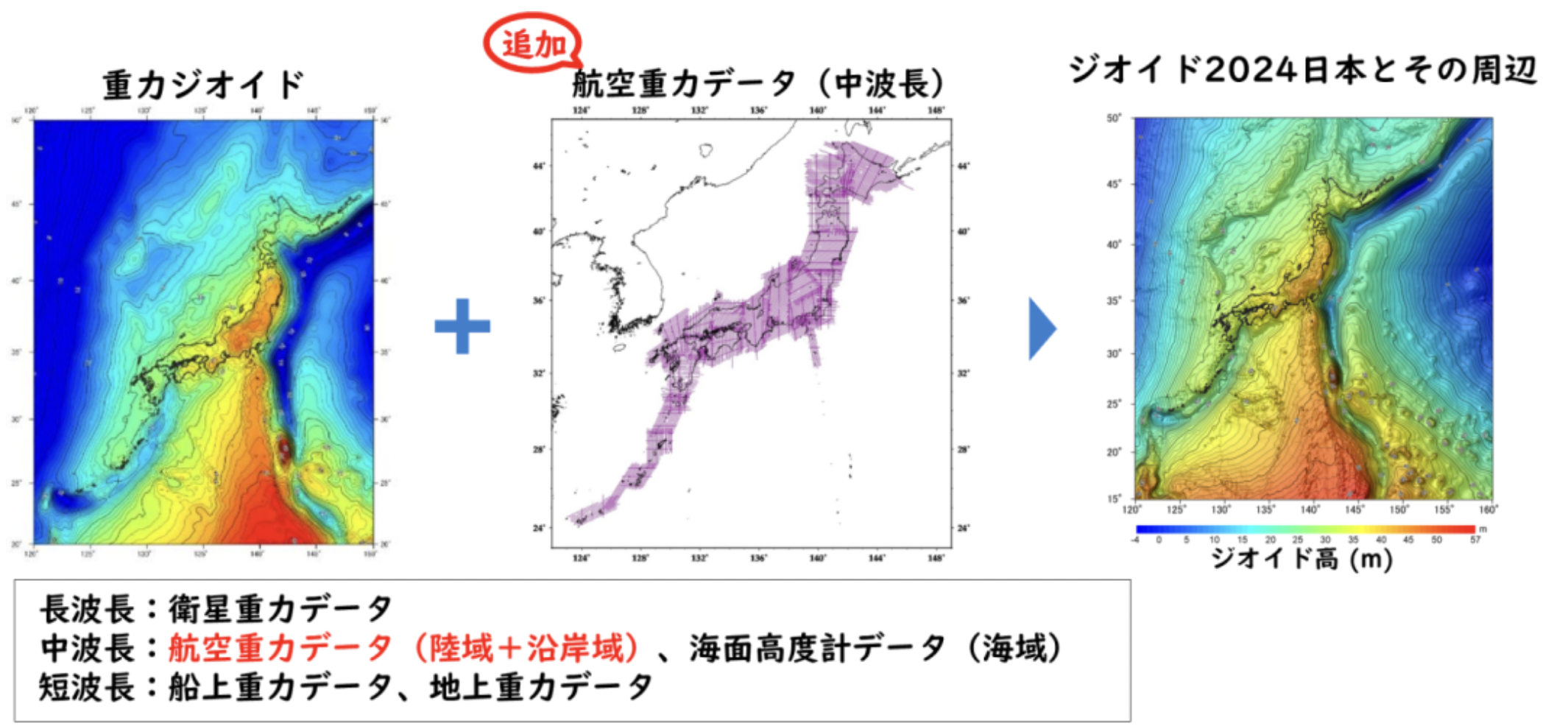

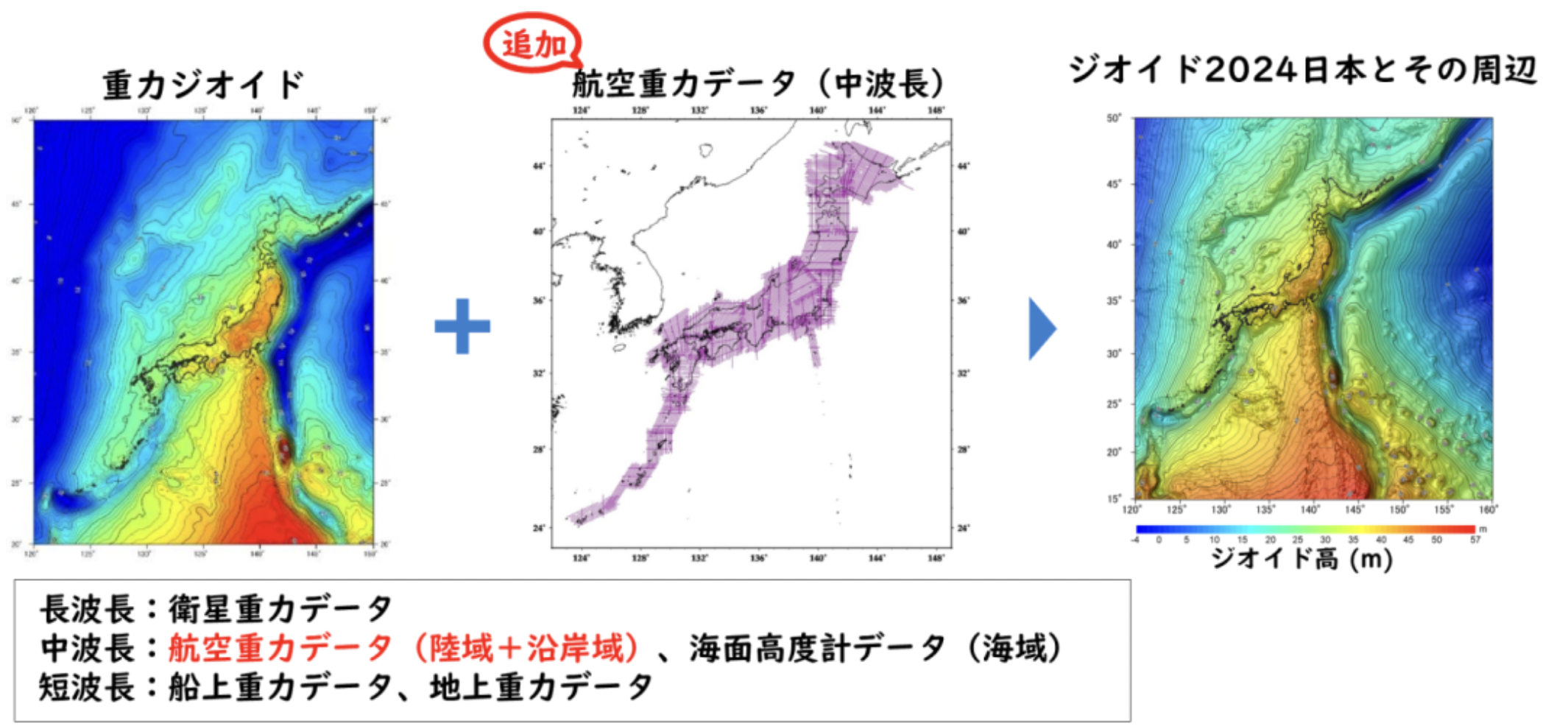

従来の方法の課題を解決するため、2025年4月からは高品質な重力データのみから作られる重力ジオイドに移行している。

2025年4月1日に公開された「ジオイド2024日本とその周辺」(略称:JPGEO2024)は、重力データのみから構築した重力ジオイドである。

(これからのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(これからのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

これまで不足していた山岳部や沿岸部の重力データは、航空重力測量によって整備された。

地上重力データの問題(観測時期が古い、位置情報の精度が低い)は、日本重力基準網2016を活用することで解決されている。

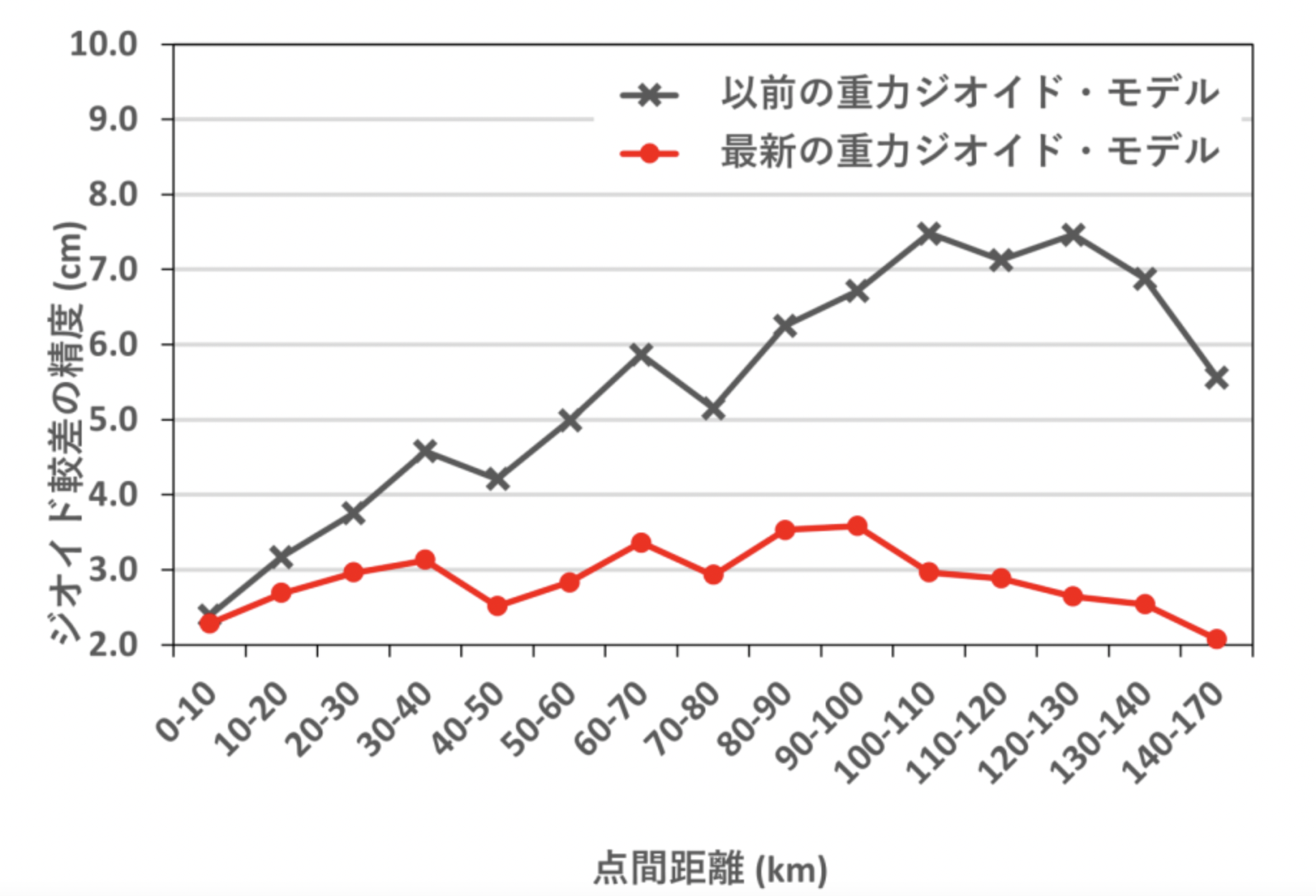

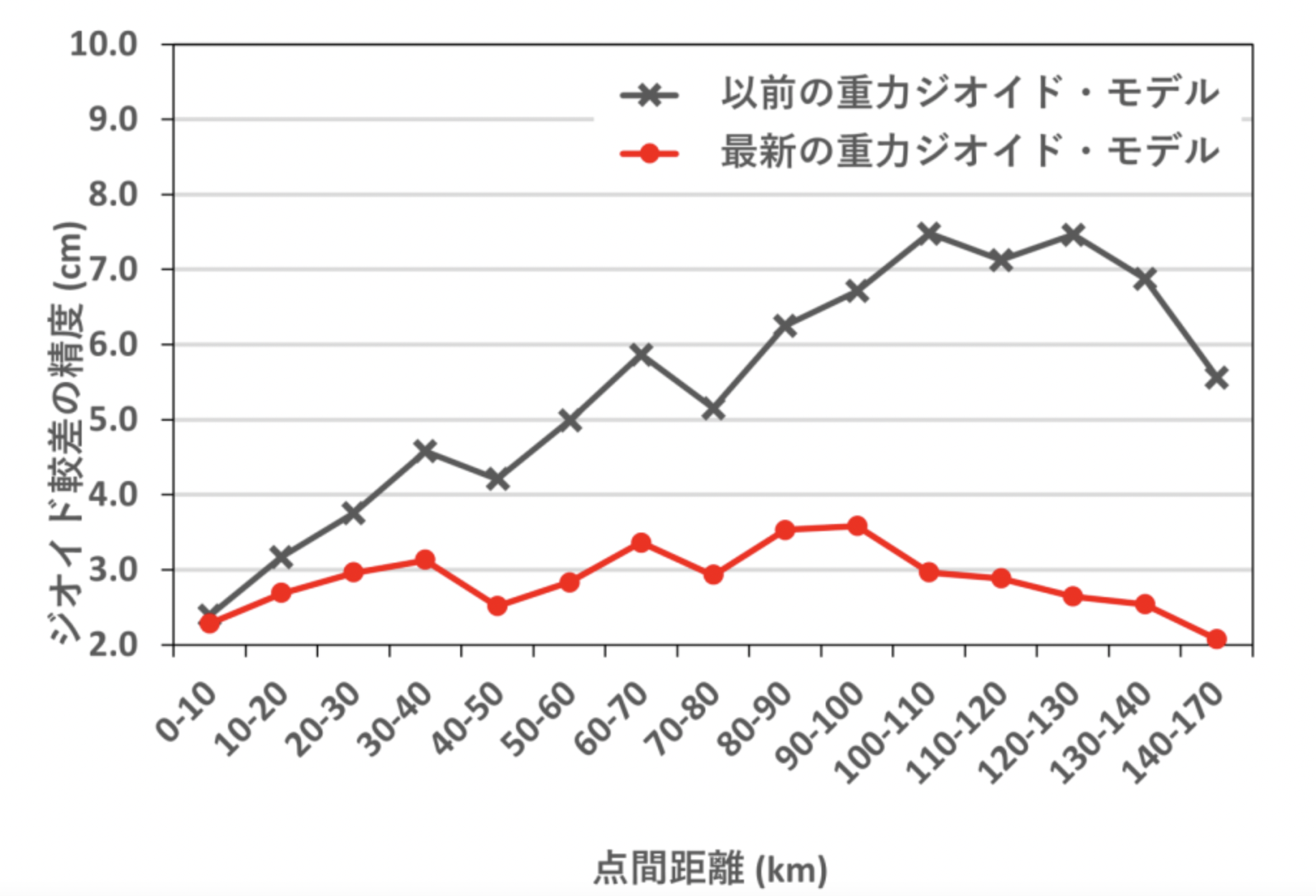

課題が解決されたことで、重力ジオイドの精度は約3センチメートルに向上した。

また水準測量の結果を使用していないことから、地殻変動や水準測量の累積誤差の影響が含まれていない。

さらに、このジオイドモデルは、今後地殻変動が生じても影響を受けにくい特徴を持っている。

併せて離島における基準面補正量が導入され、一部の離島において衛星測位によって標高を求める際には、ジオイド高と基準面補正量を使用する仕組みとなっている。

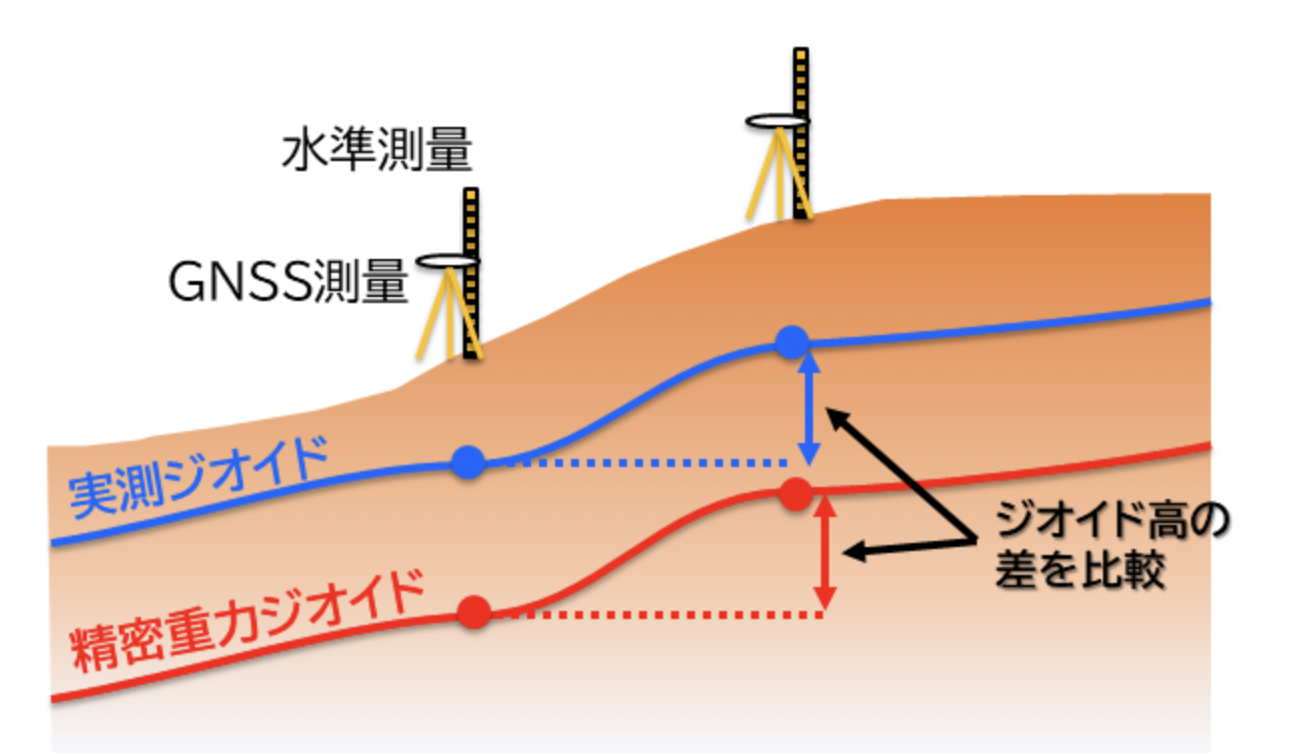

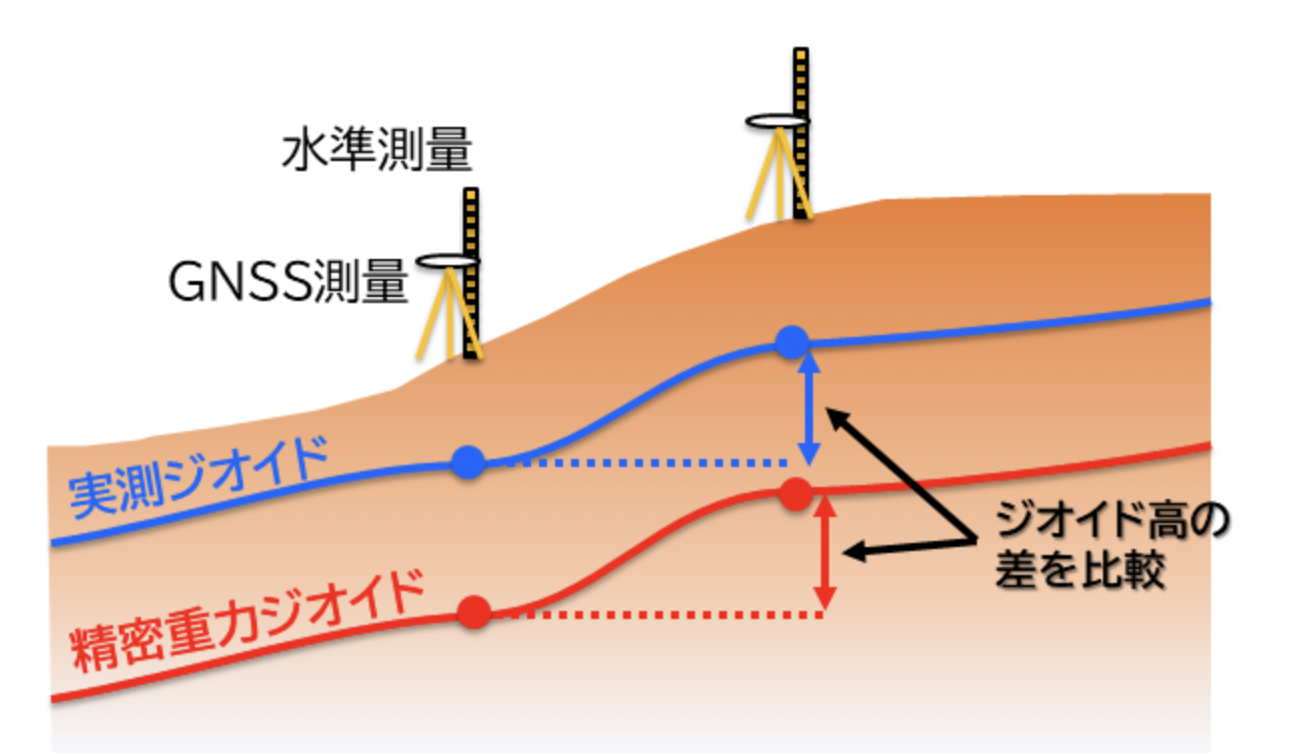

「ジオイド2024日本とその周辺」の精度を評価するため、2021年度及び2022年度に3つの地区でジオイド検証が行われた。

ジオイド検証では、同じ時期にGNSS測量と水準測量を行い、得られた楕円体高と標高の差からジオイド高(実測ジオイド高)を求め、ジオイドモデルと比較することで精度評価を実施している。

(ジオイド検証の手法/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(ジオイド検証の手法/画像元:国土地理院WEBサイトより)

結果として、「ジオイド2024日本とその周辺」の精度は目標精度である3センチメートルを満たしていることが確認された。

(ジオイド検証の結果/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(ジオイド検証の結果/画像元:国土地理院WEBサイトより)

基本測量の測量成果であるジオイドモデルを利用する際は、測量成果の複製承認申請(測量法第29条)又は使用承認申請(測量法第30条)が必要となる。

申請が必要な場合は以下の通りである。

基本測量以外の測量においてジオイドモデルを使用する場合、ジオイドモデルを測量の用に供する場合、不特定多数の者がジオイドモデルを入手できる状態に置く場合に申請が必要だ。

一方、研究や調査を目的とした利用の場合は、国土地理院コンテンツ利用規約に基づいて出典の明示だけで利用することができる。申請の要否に迷った場合は、国土地理院への問い合わせが推奨されている。

国土地理院が2025年4月から新たな標高体系に移行することもあり、ジオイドの概念と役割について詳しく説明する。

ジオイドとは?標高とジオイドの関係。水の流れを表現できる高さの重要性

ジオイド:

日本の標高基準である平均海面を仮想的に陸地へ延長した面のことを指す

日本の標高基準である平均海面を仮想的に陸地へ延長した面のことを指す

測量法では平均海面を標高の基準と定めているが、実際の標高測定では見た目の高さだけでなく重力の分布も把握する必要がある。

(標高、重力、ジオイドの関係(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(標高、重力、ジオイドの関係(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)水は高いところから低いところに流れる性質があるが、平らに見える地表面でも重力の分布が一様でなければ水は流れてしまう。

そのため正確な標高を知るには、地形の起伏に加えて重力の分布を考慮することが不可欠となっている。

ジオイドは地球の重力による位置エネルギーの等しい面(重力の等ポテンシャル面)の一つであり、地球全体の平均海面に最もよく整合するものとして定義されている。

日本においては東京湾平均海面に一致する等ポテンシャル面をジオイドと定め、標高の基準としている。

楕円体高・ジオイド高・標高の3つの関係

衛星測位による標高計算を理解するには、3つの高さの概念を把握することが重要だ。

(楕円体高、ジオイド高、標高の関係/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(楕円体高、ジオイド高、標高の関係/画像元:国土地理院WEBサイトより)- 楕円体高:GPSや準天頂衛星システム等の衛星測位で得られる高さで、楕円体面から地表面までの高さを表す。

- ジオイド高:衛星測位の高さの基準である楕円体面からジオイドまでの高さを指す。

- 標高:楕円体高からジオイド高を差し引くことで求められる。

この関係式は以下の通りである。

標高 = 楕円体高 − ジオイド高

(全球のジオイド高。水平方向に対して鉛直方向を1万倍に誇張。千島海溝や日本海溝に凹みが見える。/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(全球のジオイド高。水平方向に対して鉛直方向を1万倍に誇張。千島海溝や日本海溝に凹みが見える。/画像元:国土地理院WEBサイトより)国土地理院では重力データなどを使用して、地球を仮想的に表した楕円体の表面からジオイドまでの高さ(ジオイド高)を決定している。

衛星測位で正確な標高を求めるには、正確な楕円体高と正確なジオイド高の両方が必要となる。

従来のジオイドモデル作成方法と課題

国土地理院は1990年代からジオイドモデルを作成し提供してきた。

社会からの要求に応えるため、ジオイドモデルは段階的に改良されており、2016年4月からは公共測量における水準測量にも一部利用されている。

従来のジオイドモデルには2つの種類がある。

重力ジオイドは重力データのみから作られるモデルで、実測ジオイドは楕円体高及び標高を測定して得られるモデルである。

(これまでのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(これまでのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)これまでは実測ジオイドに重力ジオイドを合わせ込んでジオイドモデルを構築してきた。

この方法により、従来使用してきた標高(水準測量で得られる標高)と楕円体高からジオイド高を差し引いて得られる標高が整合するメリットがあった。

ただし、この方法では水準測量の距離に応じて累積する誤差の影響や地殻変動の影響などがジオイド高に含まれる課題があった。

新しいジオイドモデル「ジオイド2024日本とその周辺」

従来の方法の課題を解決するため、2025年4月からは高品質な重力データのみから作られる重力ジオイドに移行している。

2025年4月1日に公開された「ジオイド2024日本とその周辺」(略称:JPGEO2024)は、重力データのみから構築した重力ジオイドである。

(これからのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(これからのジオイド・モデルの作成方法(イメージ図)/画像元:国土地理院WEBサイトより)これまで不足していた山岳部や沿岸部の重力データは、航空重力測量によって整備された。

地上重力データの問題(観測時期が古い、位置情報の精度が低い)は、日本重力基準網2016を活用することで解決されている。

課題が解決されたことで、重力ジオイドの精度は約3センチメートルに向上した。

また水準測量の結果を使用していないことから、地殻変動や水準測量の累積誤差の影響が含まれていない。

さらに、このジオイドモデルは、今後地殻変動が生じても影響を受けにくい特徴を持っている。

併せて離島における基準面補正量が導入され、一部の離島において衛星測位によって標高を求める際には、ジオイド高と基準面補正量を使用する仕組みとなっている。

精度評価結果と実用性

「ジオイド2024日本とその周辺」の精度を評価するため、2021年度及び2022年度に3つの地区でジオイド検証が行われた。

ジオイド検証では、同じ時期にGNSS測量と水準測量を行い、得られた楕円体高と標高の差からジオイド高(実測ジオイド高)を求め、ジオイドモデルと比較することで精度評価を実施している。

(ジオイド検証の手法/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(ジオイド検証の手法/画像元:国土地理院WEBサイトより)結果として、「ジオイド2024日本とその周辺」の精度は目標精度である3センチメートルを満たしていることが確認された。

(ジオイド検証の結果/画像元:国土地理院WEBサイトより)

(ジオイド検証の結果/画像元:国土地理院WEBサイトより)ジオイドモデル利用時の手続き

基本測量の測量成果であるジオイドモデルを利用する際は、測量成果の複製承認申請(測量法第29条)又は使用承認申請(測量法第30条)が必要となる。

申請が必要な場合は以下の通りである。

基本測量以外の測量においてジオイドモデルを使用する場合、ジオイドモデルを測量の用に供する場合、不特定多数の者がジオイドモデルを入手できる状態に置く場合に申請が必要だ。

一方、研究や調査を目的とした利用の場合は、国土地理院コンテンツ利用規約に基づいて出典の明示だけで利用することができる。申請の要否に迷った場合は、国土地理院への問い合わせが推奨されている。

WRITTEN by