清水建設は2025年4月24日、溶接ロボット「Robo-Welder」の機能を抜本的に見直し、作業範囲を拡大したうえで溶接技能者と同等の品質を実現する改良版を開発・実用化したと発表した。

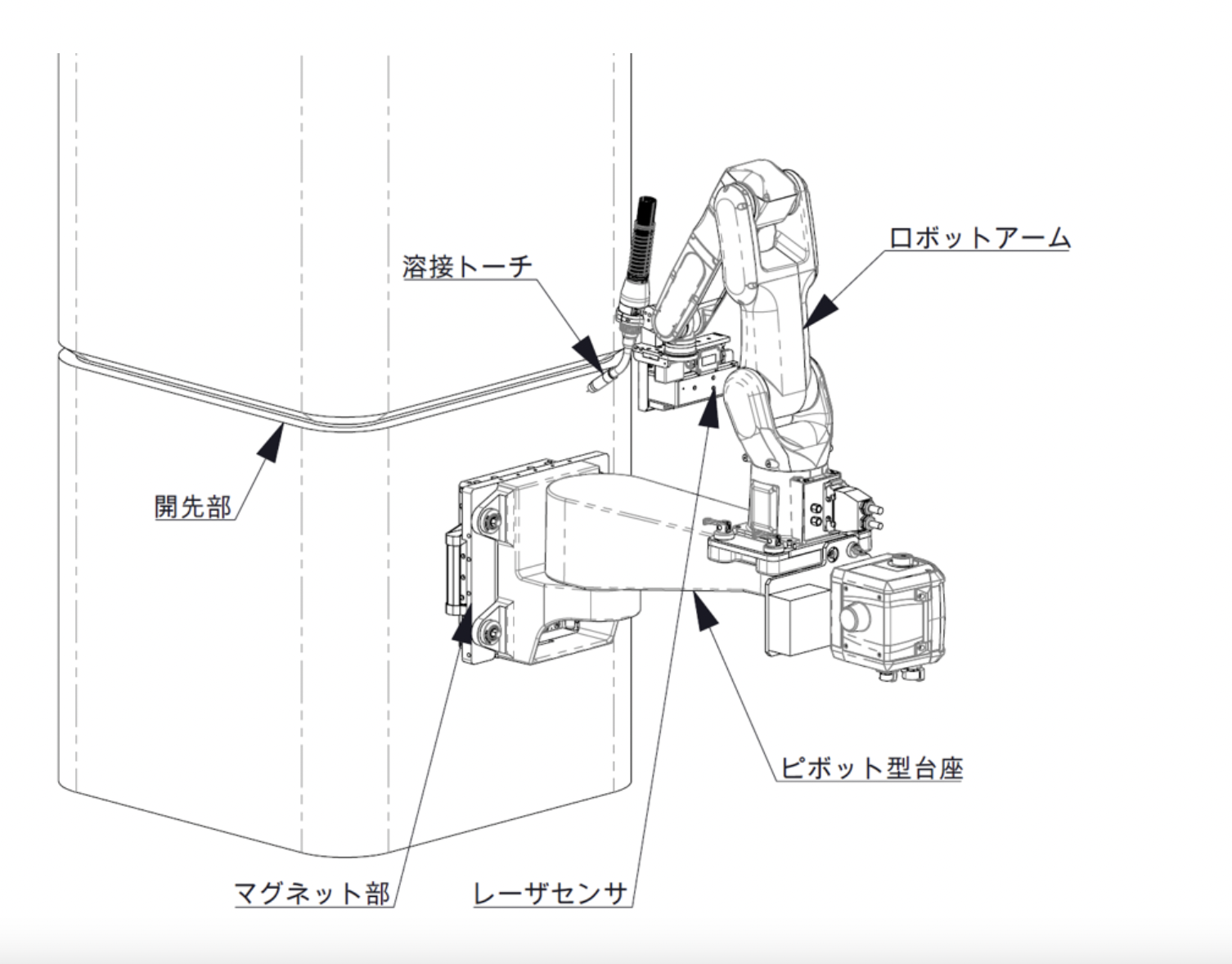

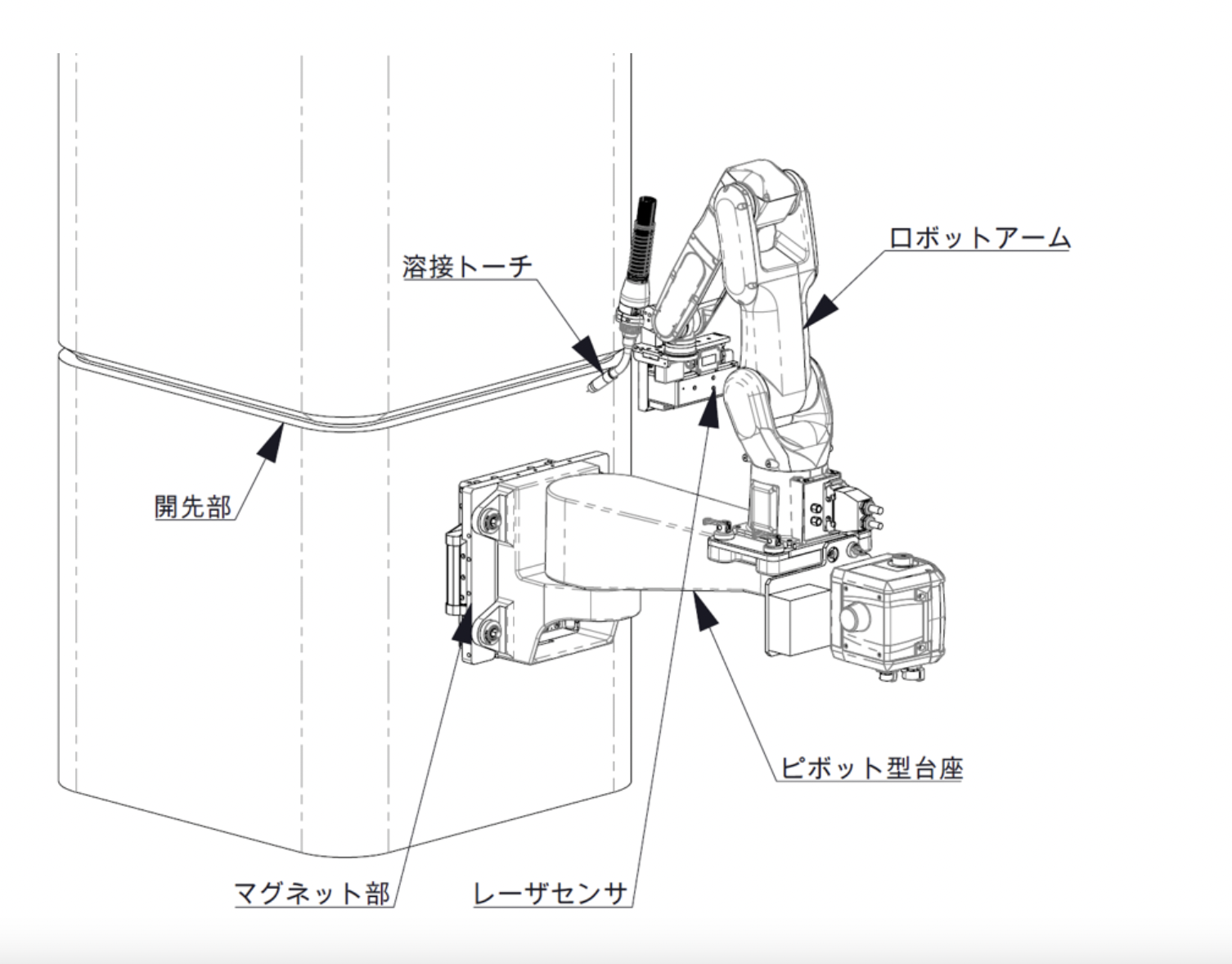

改良版「Robo-Welder」は、開先形状(溶接部)のセンシング機能と溶接トーチを搭載した6軸のロボットアームをベースとしつつ、ロボットアームを旋回式台座(ピボット型台座)に据えて7軸化することで、作業範囲を大幅に拡大した点が最大の特徴である。

この機能拡張により、大断面鉄骨柱に対しても、柱の両側に各1台、計2台設置すれば設置替えなしに全周溶接が可能となった。

これにより1日あたりの溶接作業量が改良前に比べて10%以上増大し、効率的な溶接作業を実現している。

また、ロボットアームの改良により、熟練溶接技能者に近いトーチ動作も実現した。

具体的には、溶接線を対称軸としたトーチの反復(ウィービング)移動がスムースになり、溶接点に対するトーチの角度調整も可能になった。

同時に、トーチの移動速度やワイヤー(溶接材料)の送り出し速度の自動制御を可能にしたことで、ボックス柱のコーナー部や対の溶接ロボットとの継ぎ目部分(会合部)の溶接品質も確実に確保できるようになっている。

清水建設では、技術開発だけでなく、溶接技能者とロボットの協業体制も確立した。

溶接技能者が溶接作業に欠かせない品質チェックとスラグの除去作業を担うことで、確実な溶接品質の確保とロボットの構造簡素化を両立させている。

改良版「Robo-Welder」の溶接能力は時間あたり10~12mで、品質ともに溶接技能者と同等の水準を達成している。

1日あたりの溶接作業量については、ロボットの設置・解体作業が必要なため単体では溶接技能者には及ばないものの、溶接技能者1人で少なくともロボット2台を操作できるため、溶接技能者一人あたりの生産性は1.75倍に向上する。

さらに習熟すれば、溶接技能者1人でロボット4台を操作する体制も可能になるという。

この技術開発の背景には、深刻な溶接技能者不足がある。

全国でも有資格の溶接技能者は約1,000名程度しか登録されておらず、ゼネコンにとって溶接技能者の確保は容易ではなく、鉄骨造の躯体工期を左右する重要な課題となっている。

また、夏場の溶接作業は過酷な環境になることに加え、溶接ヒュームが発がん性物質に認定されたことから、溶接作業のロボット化は業界の急務となっている。

旋回式台座による7軸化で作業範囲が倍増、大断面鉄骨柱も2台で全周溶接が可能に

改良版「Robo-Welder」は、開先形状(溶接部)のセンシング機能と溶接トーチを搭載した6軸のロボットアームをベースとしつつ、ロボットアームを旋回式台座(ピボット型台座)に据えて7軸化することで、作業範囲を大幅に拡大した点が最大の特徴である。

この機能拡張により、大断面鉄骨柱に対しても、柱の両側に各1台、計2台設置すれば設置替えなしに全周溶接が可能となった。

これにより1日あたりの溶接作業量が改良前に比べて10%以上増大し、効率的な溶接作業を実現している。

また、ロボットアームの改良により、熟練溶接技能者に近いトーチ動作も実現した。

具体的には、溶接線を対称軸としたトーチの反復(ウィービング)移動がスムースになり、溶接点に対するトーチの角度調整も可能になった。

同時に、トーチの移動速度やワイヤー(溶接材料)の送り出し速度の自動制御を可能にしたことで、ボックス柱のコーナー部や対の溶接ロボットとの継ぎ目部分(会合部)の溶接品質も確実に確保できるようになっている。

清水建設では、技術開発だけでなく、溶接技能者とロボットの協業体制も確立した。

溶接技能者が溶接作業に欠かせない品質チェックとスラグの除去作業を担うことで、確実な溶接品質の確保とロボットの構造簡素化を両立させている。

改良版「Robo-Welder」の溶接能力は時間あたり10~12mで、品質ともに溶接技能者と同等の水準を達成している。

1日あたりの溶接作業量については、ロボットの設置・解体作業が必要なため単体では溶接技能者には及ばないものの、溶接技能者1人で少なくともロボット2台を操作できるため、溶接技能者一人あたりの生産性は1.75倍に向上する。

さらに習熟すれば、溶接技能者1人でロボット4台を操作する体制も可能になるという。

この技術開発の背景には、深刻な溶接技能者不足がある。

全国でも有資格の溶接技能者は約1,000名程度しか登録されておらず、ゼネコンにとって溶接技能者の確保は容易ではなく、鉄骨造の躯体工期を左右する重要な課題となっている。

また、夏場の溶接作業は過酷な環境になることに加え、溶接ヒュームが発がん性物質に認定されたことから、溶接作業のロボット化は業界の急務となっている。

WRITTEN by