国土交通省は、激しく変化する社会経済状況に対応するため、データとデジタル技術を活用した取り組みを積極的に進めている。

特に、インフラ分野におけるデータの活用は、人口減少や高齢化、インフラの老朽化といった社会課題の解決に不可欠なものとなっている。

今回、国土交通省はインフラ分野におけるオープンデータの取組方針を策定し、データの有効活用によるイノベーション創出を目指す方向性を示した。

本記事では、この取組方針の概要と主要なオープンデータの取り組みについて解説する。

国土交通省では2020年から「国土交通インフラ分野のDX推進本部」を設置し、社会経済状況の変化に対応してデータとデジタル技術を活用した取り組みを進めてきた。

2023年には省横断分野で取り組むための「インフラ分野のDXアクションプラン2」をまとめ、6つの将来社会像(「国土、防災・減災」「交通インフラ、人流・物流」「くらし、まちづくり」「海洋」「建設現場」「サイバー空間」)を位置づけた。

また、インフラ分野のDXの取り組みを「インフラの作り方の変革」「インフラの使い方の変革」「データの活かし方の変革」という3つの分野に分類し、推進している。

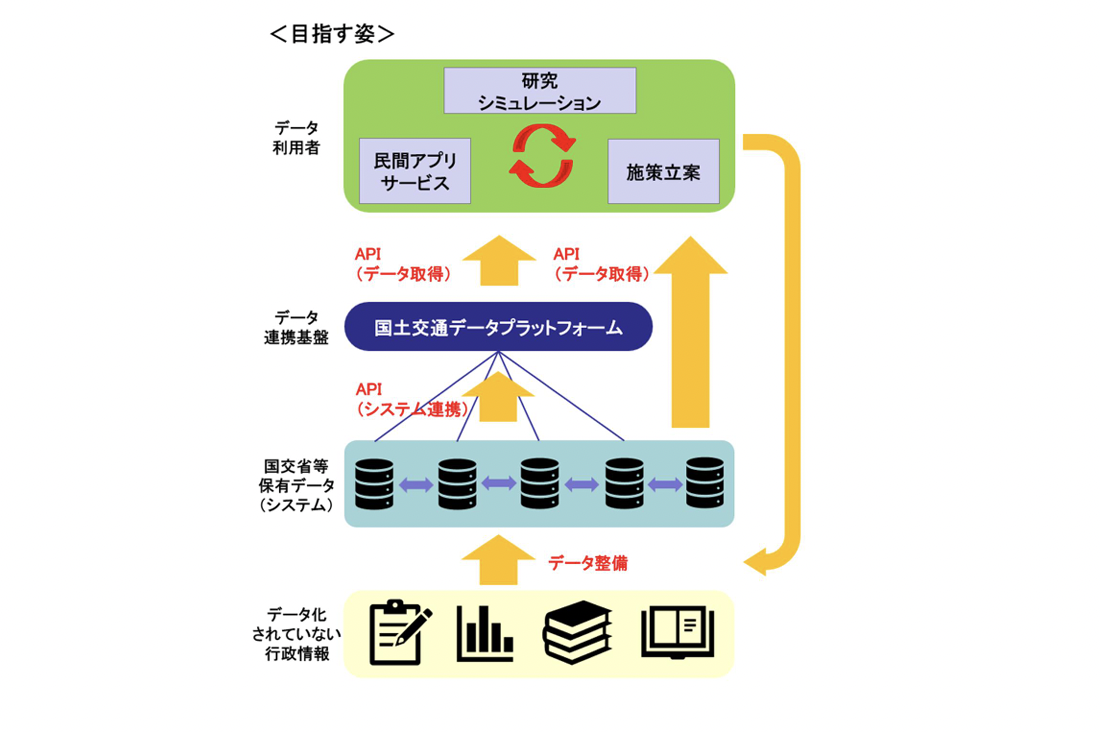

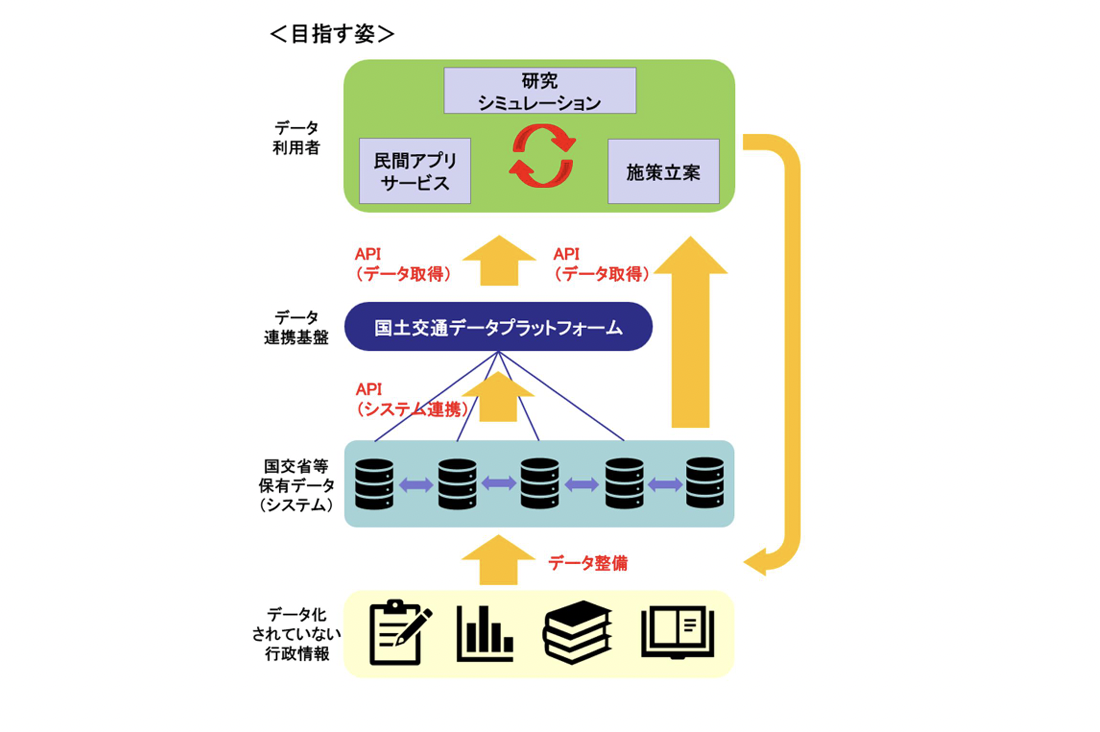

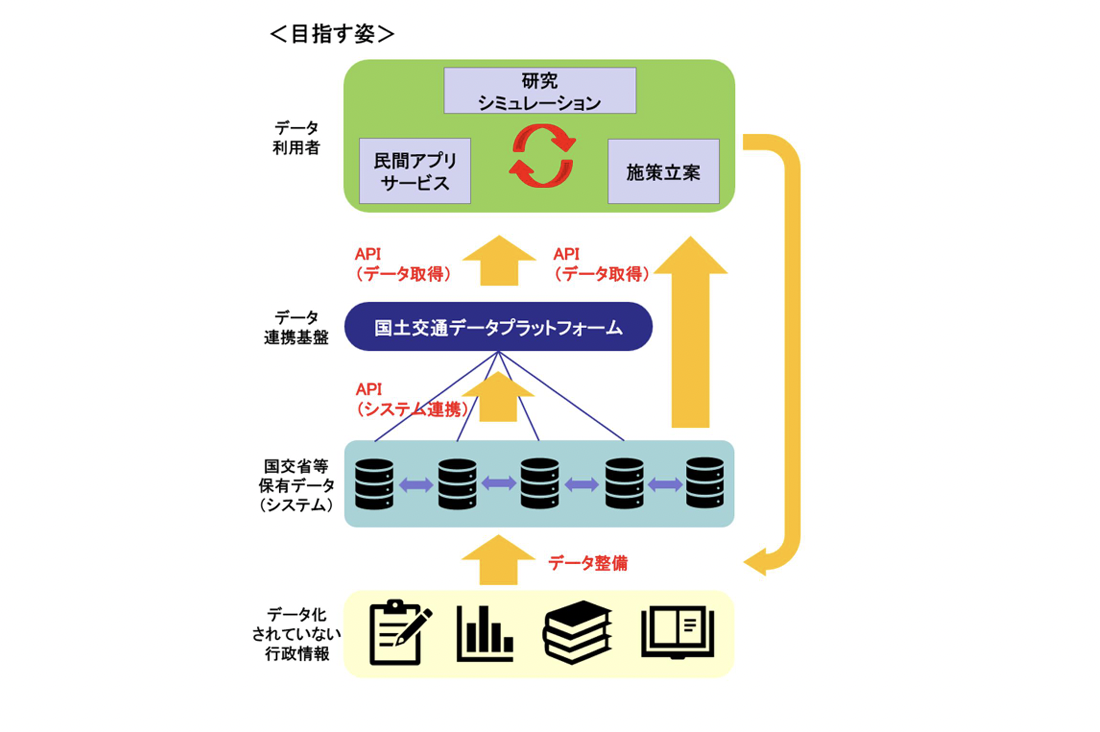

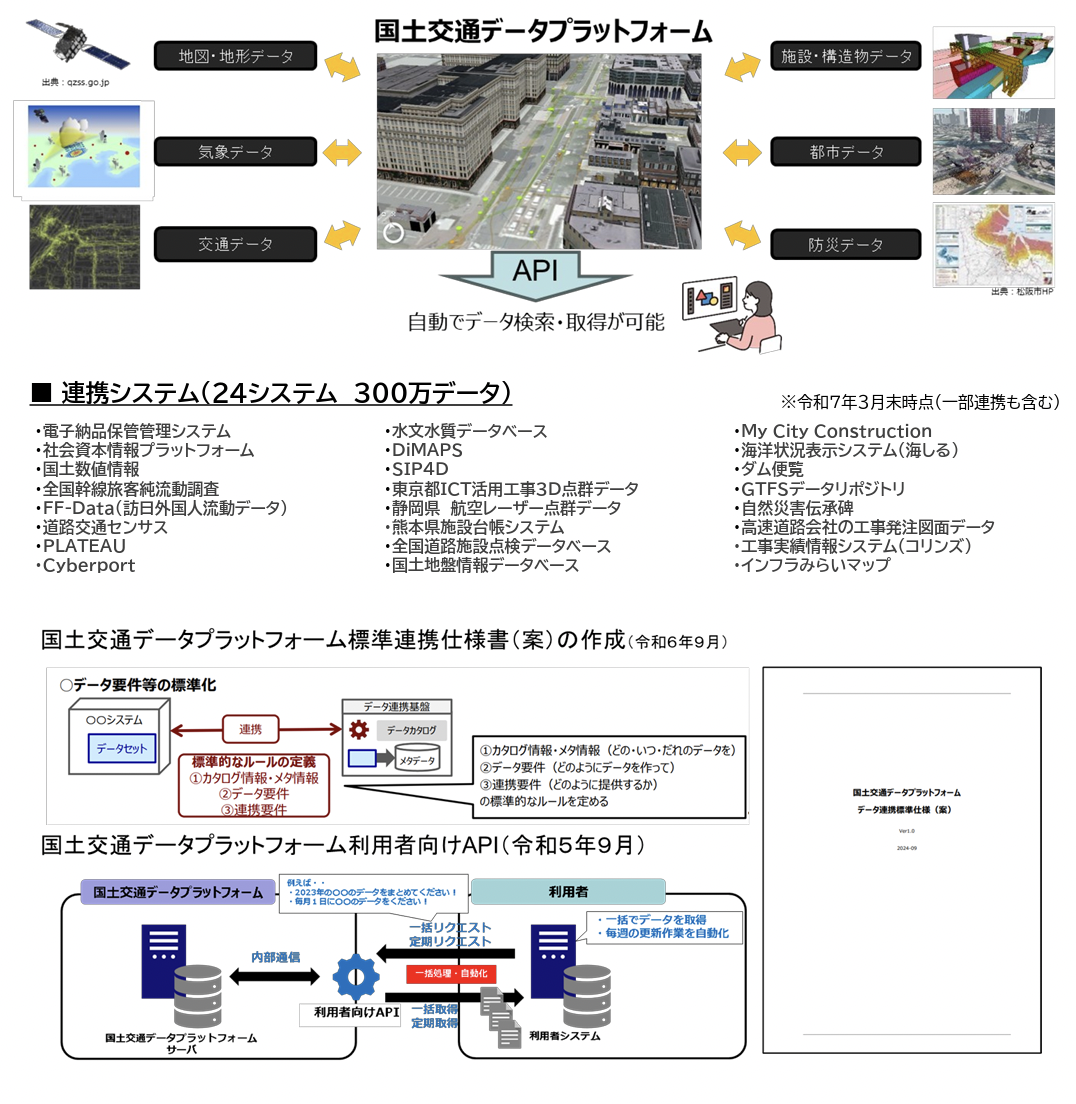

特に「データの活かし方の変革」については、「国土交通データプラットフォーム(国土交通DPF)」をハブとして、データの標準化や技術開発環境の整備などを進めている。

2021年に発足したデジタル庁を中心に、全国民へのデジタル化の恩恵を広げる取り組みも進んでいる。

2021年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選べる社会の実現を目指している。

2024年7月には、社会情勢や技術動向の変化、生成AIなどの機械処理による活用も見据えて、政府のオープンデータ基本指針が改正された。

現在、国土交通省ではデータを基軸としたDX施策の連携による価値創出の加速を目指し、「国土交通省DXビジョン」の策定に向けた議論を進めている。

国土交通省がインフラ分野でオープンデータに取り組む必要性は主に3つある。

労働力減少、災害の激甚化・頻発化、インフラ老朽化など様々な課題が山積する中、イノベーションとテクノロジーの推進、デジタル化によって蓄積されたデータとデジタル技術の融合により、新しい付加価値・サービスの提供を実現することが必要である。

データやデジタル技術の活用により、業務プロセスの見直しや新しい手法の構築を促し、効率化・高度化を図る。オープン化の推進は、国土交通省職員だけでなく、官民の協働による社会全体のサービス効率化や高度化、イノベーション創出にもつながる。

高度経済成長期に整備されたインフラにより、国民生活や経済活動は様々な恩恵を受けてきた。

一方で、老朽施設への対応や気候変動の影響による災害から国民の生命や財産を守るため、インフラの整備状況や健全性、地域経済社会に与える効果(ストック効果)などを公表し、インフラ整備・維持管理・更新の必要性について国民の理解を得ることが重要である。

現在、国土交通省が提供している主なオープンデータの取り組みには以下のようなものがある。

国土交通省が保有するデータと民間等のデータを連携し、イノベーション創出を目指す取り組み。異なるデータを一元的に地図表示したり、カタログとしてデータを検索できる機能を持つ。

国土交通省に蓄積された膨大な行政情報を「データ」として整備し、官民が利用可能な環境を構築することで、国土交通分野の基礎的な情報インフラを提供する。

人口、行政区域、土地利用、都市計画、災害リスク情報、公共施設、公共交通等の基礎的な地理空間情報をGISデータとして整備・無償提供している。

円滑な不動産取引を促進する観点から、価格情報、地形情報といった不動産に関するオープンデータを利用者のニーズに応じて地図上に表示・提供している。

都市計画基本図、航空測量成果、都市計画基礎調査情報等の既存データを活用して効率的に整備された全国の3D都市モデルデータを提供している。

パーソントリップ調査データのオープン化を推進し、基礎集計データをグラフやマップで可視化する「可視化・簡易分析ツール」等で提供している。

国土交通省が河川事業を行う上で必要な基礎資料を整理する中で、品質確保をした水文観測データを提供している。

河川維持管理情報、河川環境情報といった河川に関する幅広いデータを提供予定である。

道路の調査・整備・維持管理・防災等の効率化・高度化を推進する目的で、道路に関する基礎データを幅広く提供するツールを開発・提供予定である。

港湾インフラ全体の生産性向上及び効果的なアセットマネジメントの実現に資することを目的に、港湾施設の計画から維持管理の一連の情報を電子化し提供している。

地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など様々な地理空間情報を発信するウェブ地図で、日本の公的基礎情報DB(ベース・レジストリ)である「電子国土基本図」として提供されている。

海洋に関する地理空間情報を一元的に閲覧できる情報サービスで、気象、海象をはじめとした様々な海洋データを提供している。

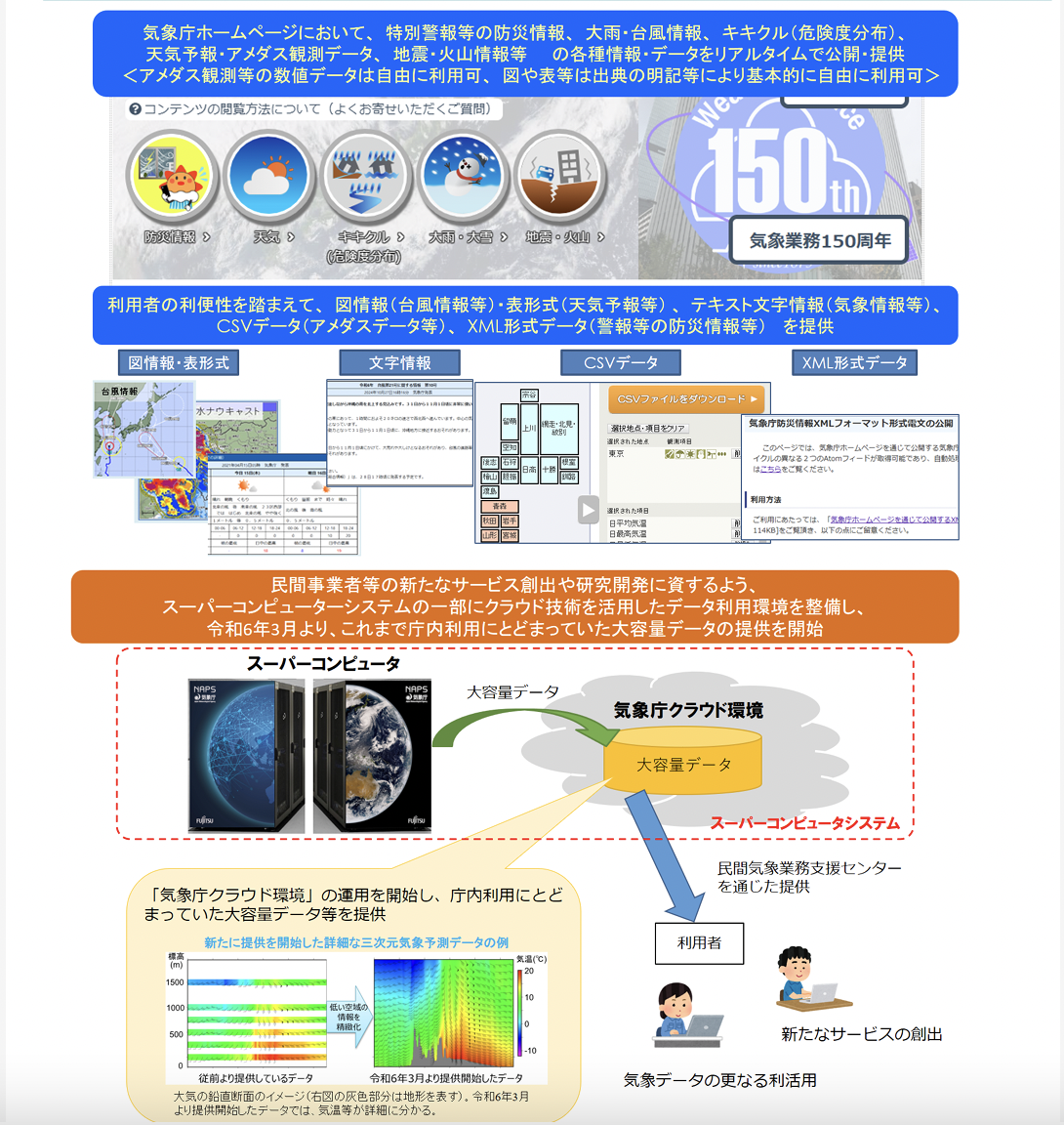

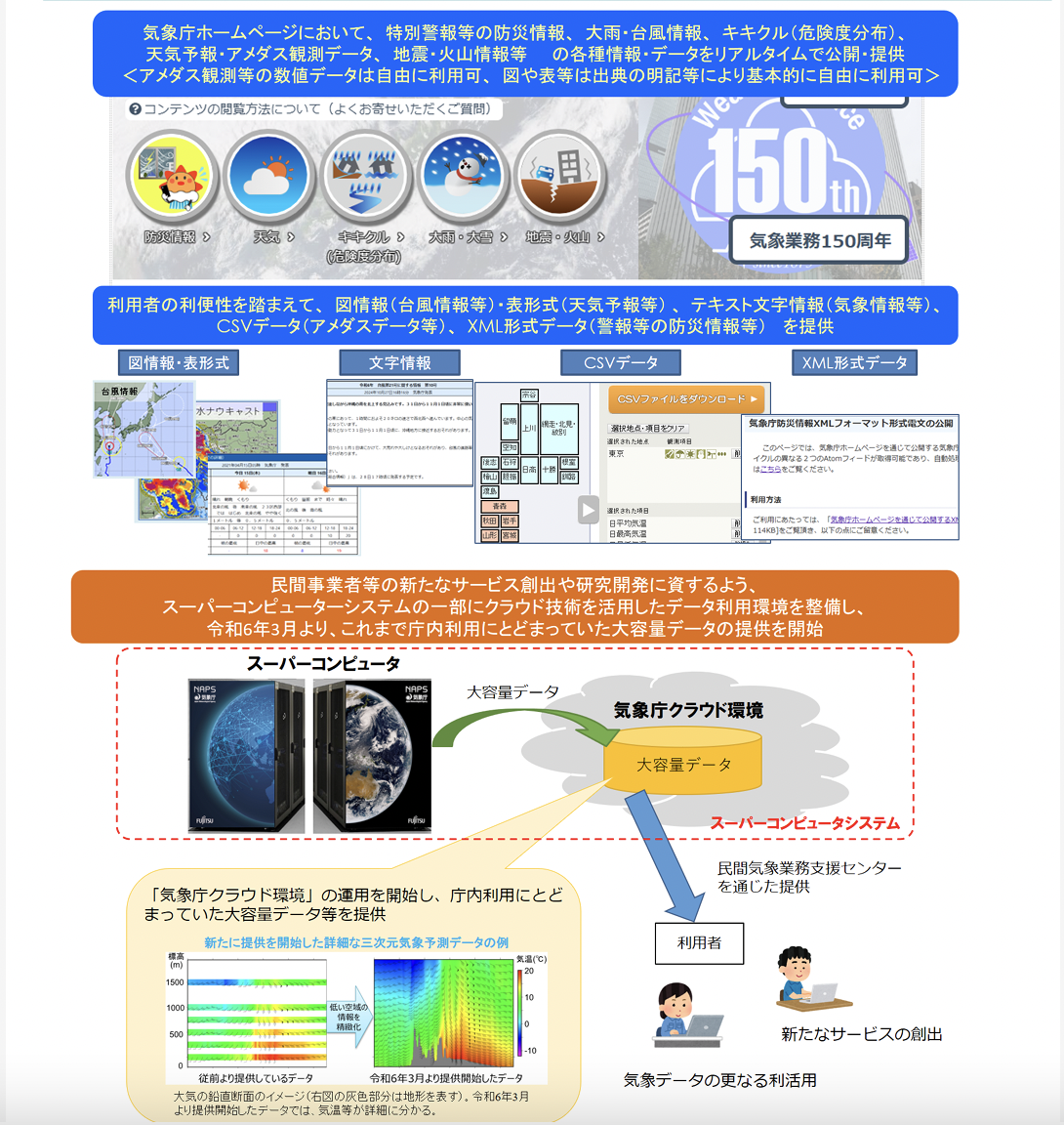

気象庁HPにおいて、特別警報等の防災情報、大雨・台風情報、キキクル(大雨警報・洪水警報の危険度分布)、天気予報、アメダス観測データ、火山・地震情報等幅広いデータを提供している。

国土交通省のインフラ分野におけるオープンデータの取組方針は、以下の3つの柱を基本としている。

また、オープンデータ化を推進するにあたっては以下の点に留意することが重要としている:

国土交通省は、オープンデータの活用を通じて以下の分野の取り組みを強化していく方針である。

国土交通省は、インフラ分野におけるオープンデータの取組方針を策定し、「データの活かし方の変革」を推進している。

労働力減少、災害の激甚化、インフラの老朽化といった社会課題の解決に向け、データとデジタル技術の融合による新たな価値創出を目指している。

また、業務効率化や施策の高度化、インフラの役割に対する国民理解の促進という観点からも、オープンデータの推進は重要な取り組みとなっている。

今後は、オープン・イノベーションの推進、デジタルツインの活用による業務効率化・施策の高度化、デジタル人材の育成、生成AI技術を踏まえたデータ活用など、多角的な取り組みを進めていくことで、社会全体のデジタル化とデータ活用によるイノベーション創出を加速していくことが期待される。

特に、インフラ分野におけるデータの活用は、人口減少や高齢化、インフラの老朽化といった社会課題の解決に不可欠なものとなっている。

今回、国土交通省はインフラ分野におけるオープンデータの取組方針を策定し、データの有効活用によるイノベーション創出を目指す方向性を示した。

本記事では、この取組方針の概要と主要なオープンデータの取り組みについて解説する。

国土交通省のデジタル化への取り組み

国土交通省では2020年から「国土交通インフラ分野のDX推進本部」を設置し、社会経済状況の変化に対応してデータとデジタル技術を活用した取り組みを進めてきた。

2023年には省横断分野で取り組むための「インフラ分野のDXアクションプラン2」をまとめ、6つの将来社会像(「国土、防災・減災」「交通インフラ、人流・物流」「くらし、まちづくり」「海洋」「建設現場」「サイバー空間」)を位置づけた。

また、インフラ分野のDXの取り組みを「インフラの作り方の変革」「インフラの使い方の変革」「データの活かし方の変革」という3つの分野に分類し、推進している。

特に「データの活かし方の変革」については、「国土交通データプラットフォーム(国土交通DPF)」をハブとして、データの標準化や技術開発環境の整備などを進めている。

2021年に発足したデジタル庁を中心に、全国民へのデジタル化の恩恵を広げる取り組みも進んでいる。

2021年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選べる社会の実現を目指している。

2024年7月には、社会情勢や技術動向の変化、生成AIなどの機械処理による活用も見据えて、政府のオープンデータ基本指針が改正された。

現在、国土交通省ではデータを基軸としたDX施策の連携による価値創出の加速を目指し、「国土交通省DXビジョン」の策定に向けた議論を進めている。

インフラ分野のオープンデータ取り組みの必要性

国土交通省がインフラ分野でオープンデータに取り組む必要性は主に3つある。

データを活用した社会課題の解決

労働力減少、災害の激甚化・頻発化、インフラ老朽化など様々な課題が山積する中、イノベーションとテクノロジーの推進、デジタル化によって蓄積されたデータとデジタル技術の融合により、新しい付加価値・サービスの提供を実現することが必要である。

業務の効率化・施策の高度化

データやデジタル技術の活用により、業務プロセスの見直しや新しい手法の構築を促し、効率化・高度化を図る。オープン化の推進は、国土交通省職員だけでなく、官民の協働による社会全体のサービス効率化や高度化、イノベーション創出にもつながる。

インフラが果たす役割に対する国民理解の促進

高度経済成長期に整備されたインフラにより、国民生活や経済活動は様々な恩恵を受けてきた。

一方で、老朽施設への対応や気候変動の影響による災害から国民の生命や財産を守るため、インフラの整備状況や健全性、地域経済社会に与える効果(ストック効果)などを公表し、インフラ整備・維持管理・更新の必要性について国民の理解を得ることが重要である。

主なインフラ分野のオープンデータの取組状況

現在、国土交通省が提供している主なオープンデータの取り組みには以下のようなものがある。

国土交通データプラットフォーム(DPF)

国土交通省が保有するデータと民間等のデータを連携し、イノベーション創出を目指す取り組み。異なるデータを一元的に地図表示したり、カタログとしてデータを検索できる機能を持つ。

Project LINKS(プロジェクト リンクス)

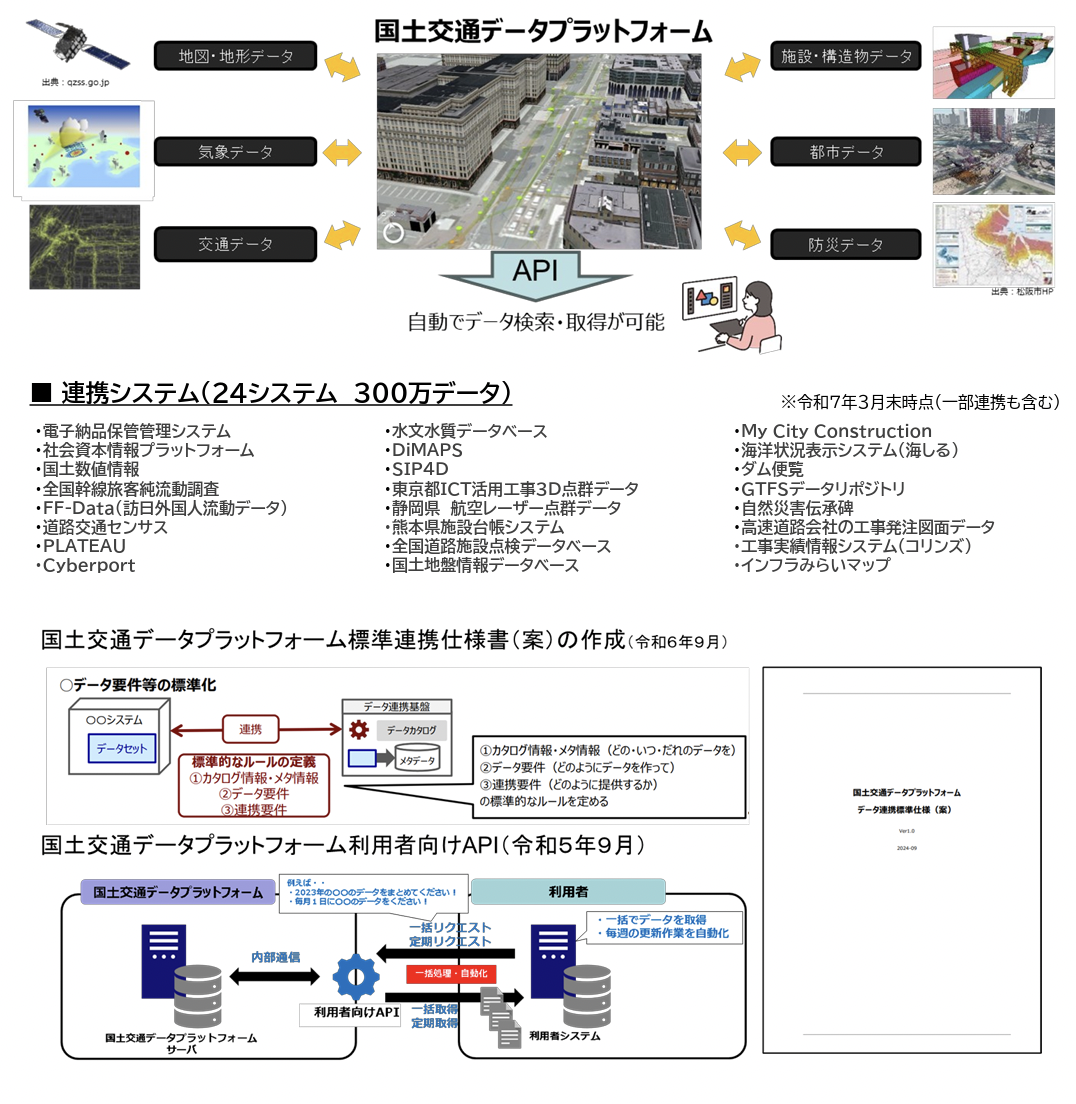

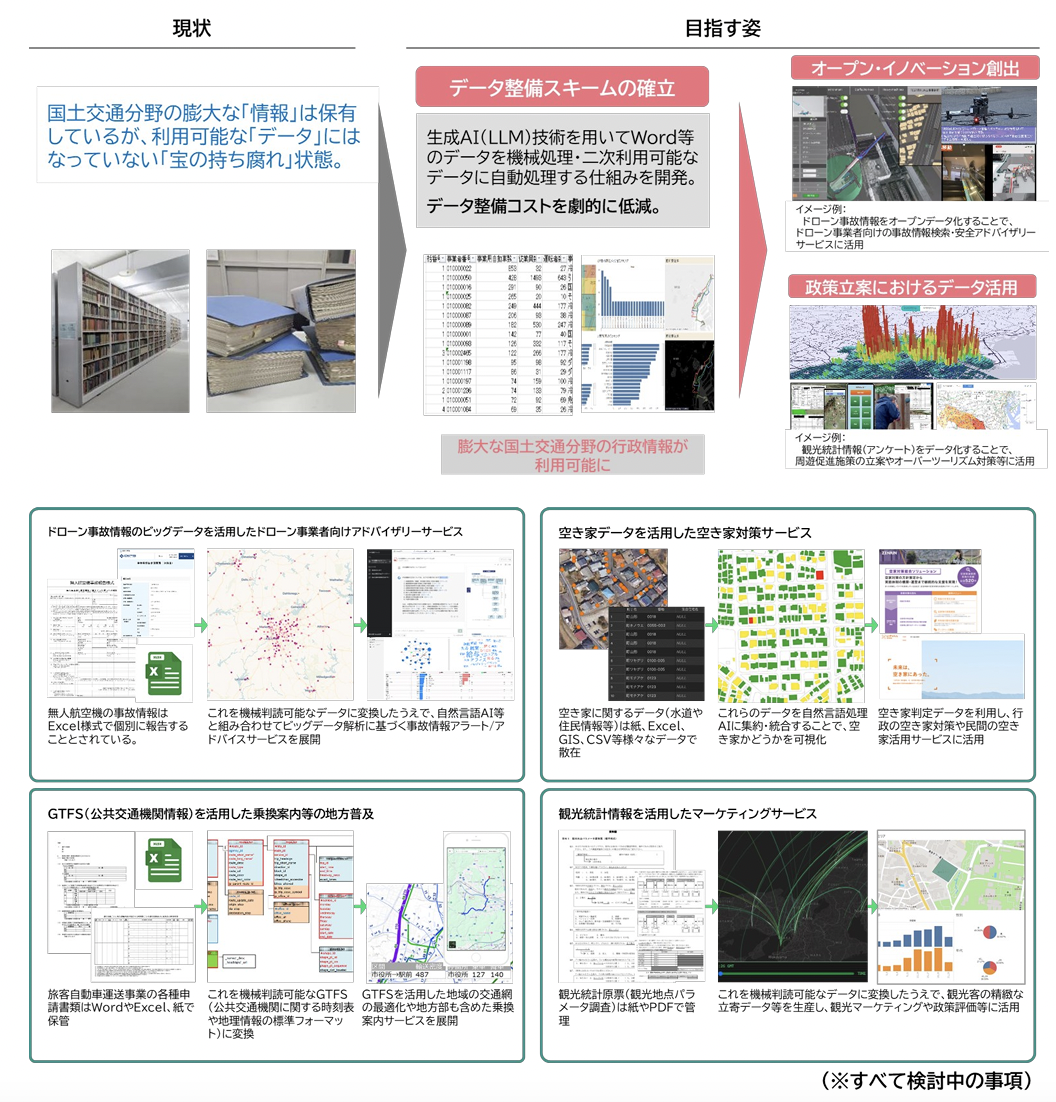

国土交通省に蓄積された膨大な行政情報を「データ」として整備し、官民が利用可能な環境を構築することで、国土交通分野の基礎的な情報インフラを提供する。

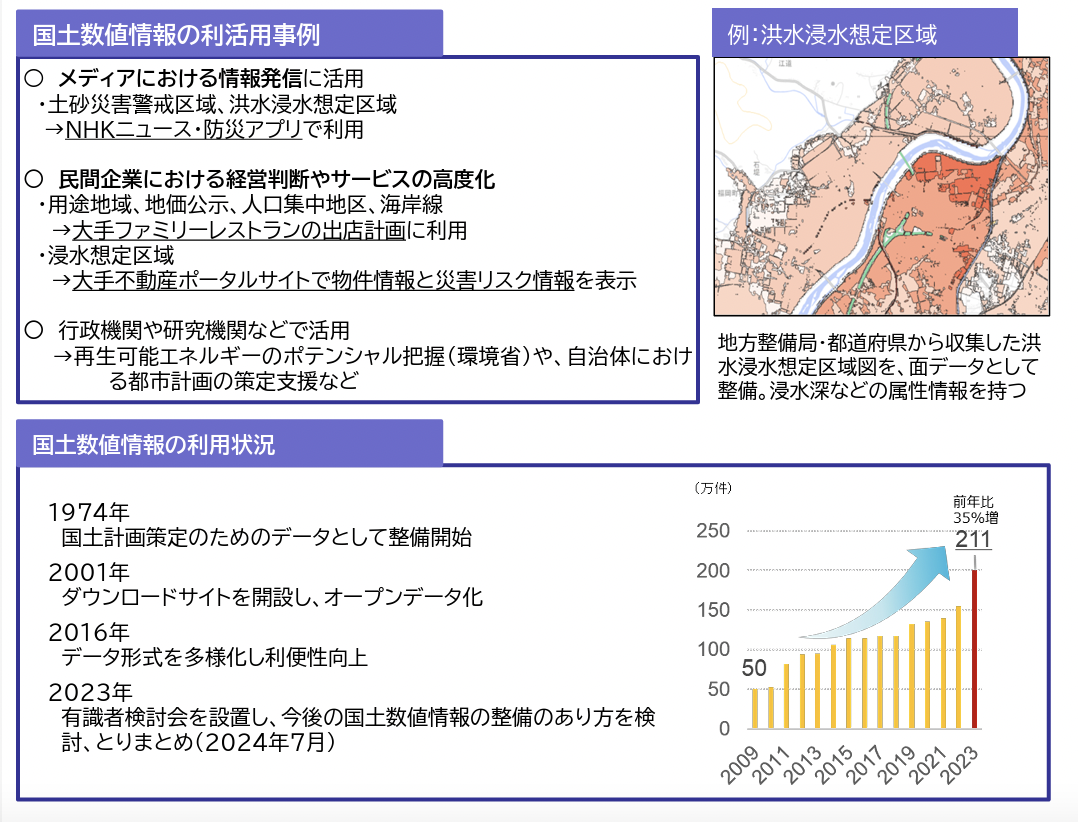

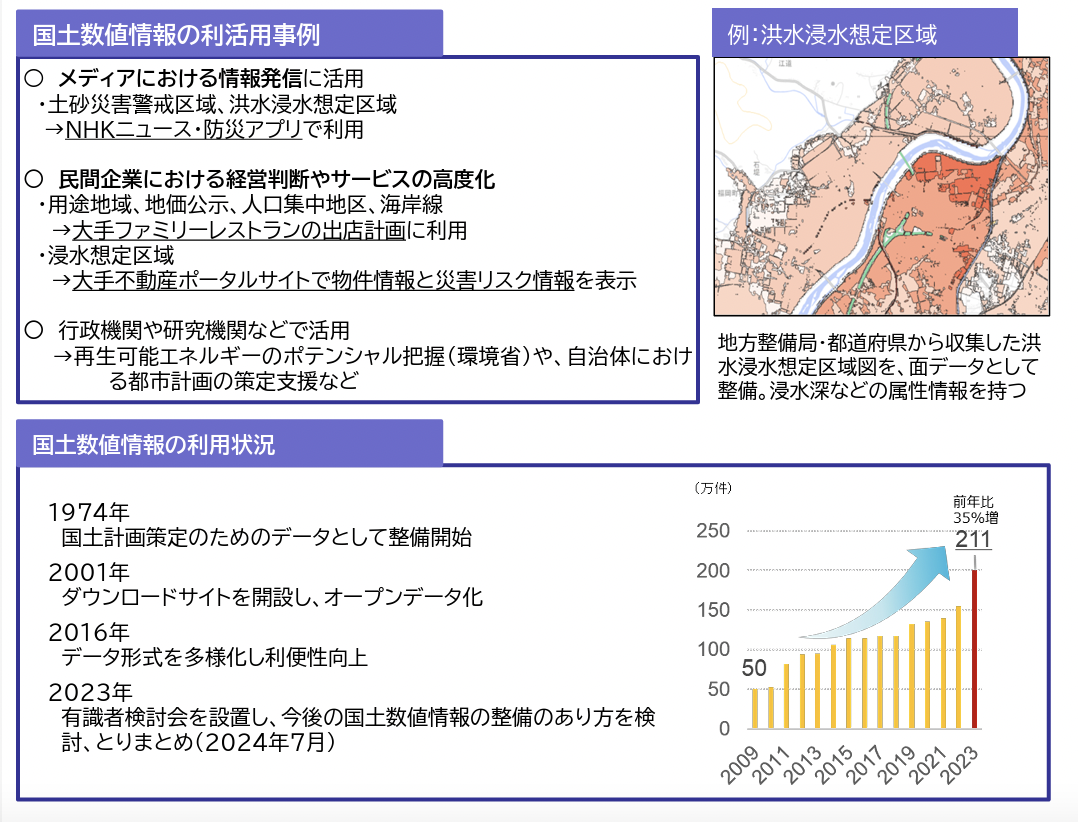

国土数値情報

人口、行政区域、土地利用、都市計画、災害リスク情報、公共施設、公共交通等の基礎的な地理空間情報をGISデータとして整備・無償提供している。

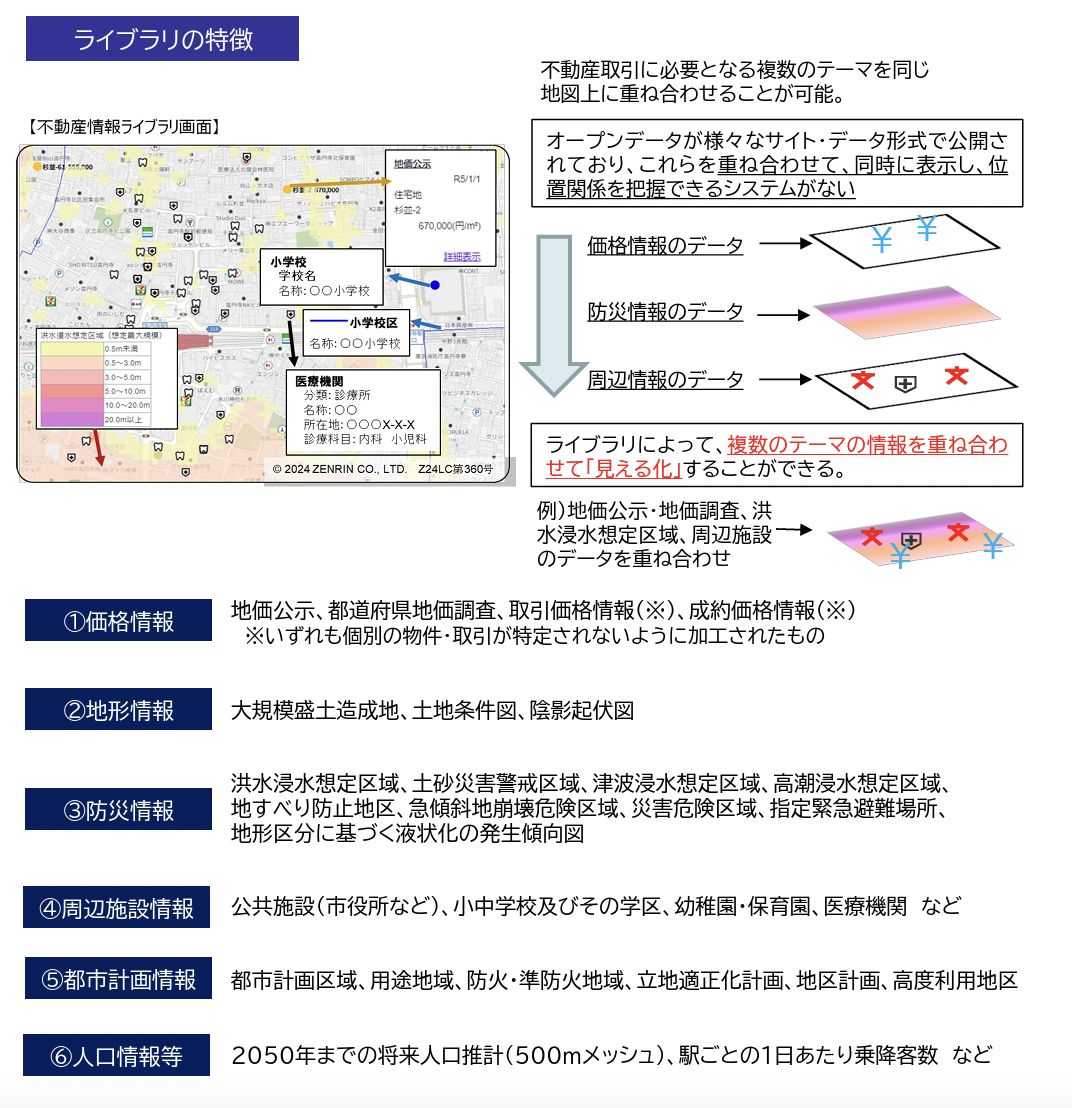

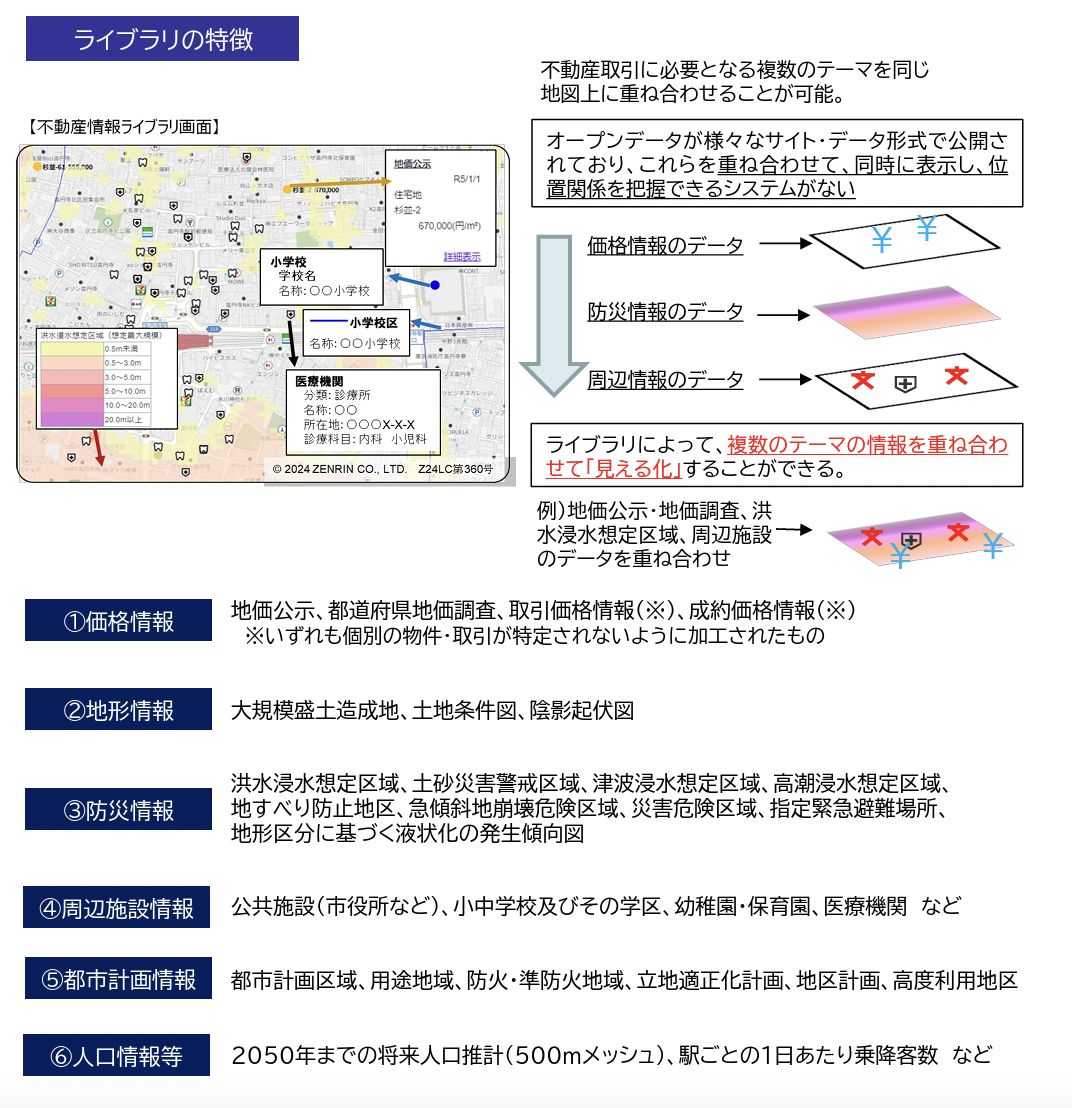

不動産情報ライブラリ

円滑な不動産取引を促進する観点から、価格情報、地形情報といった不動産に関するオープンデータを利用者のニーズに応じて地図上に表示・提供している。

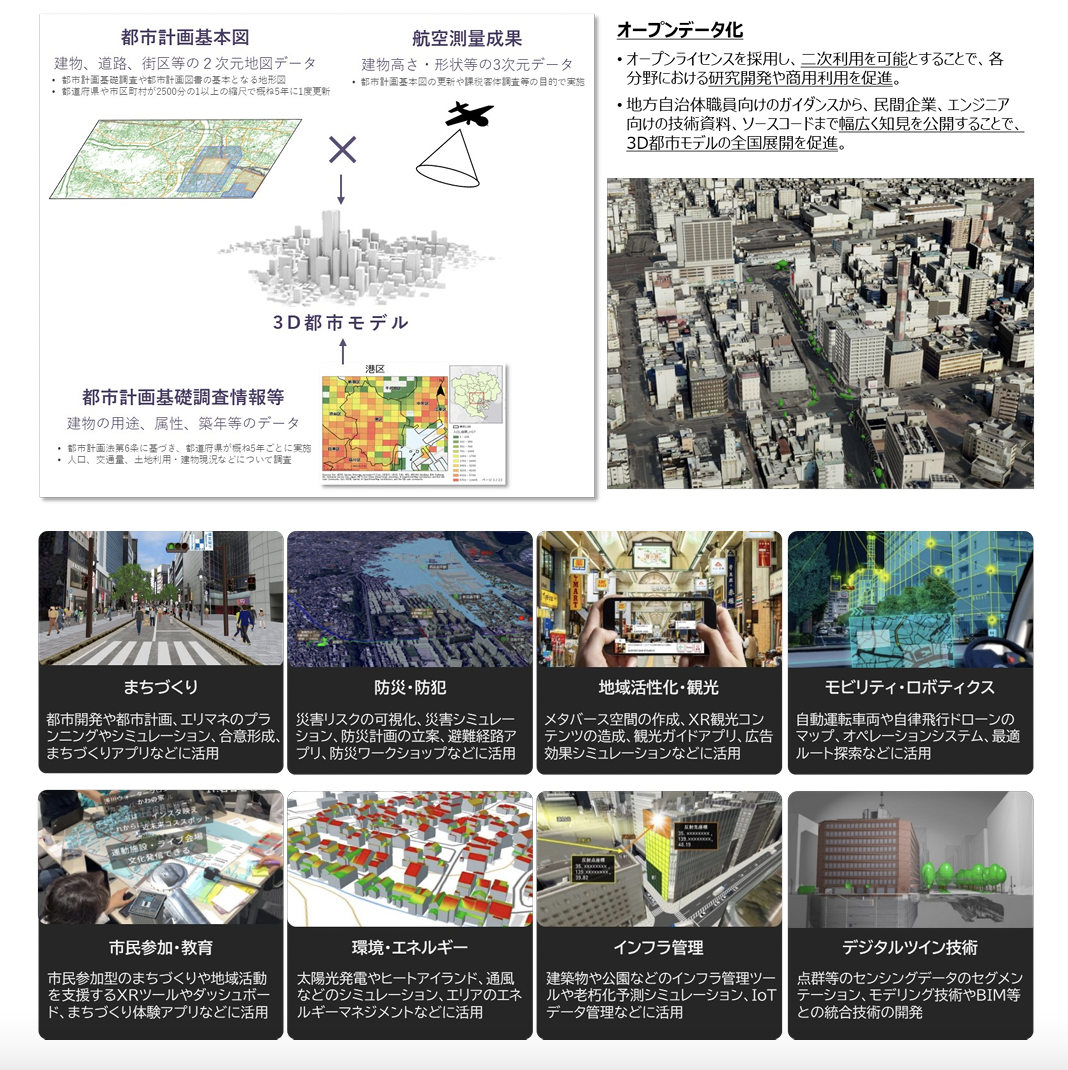

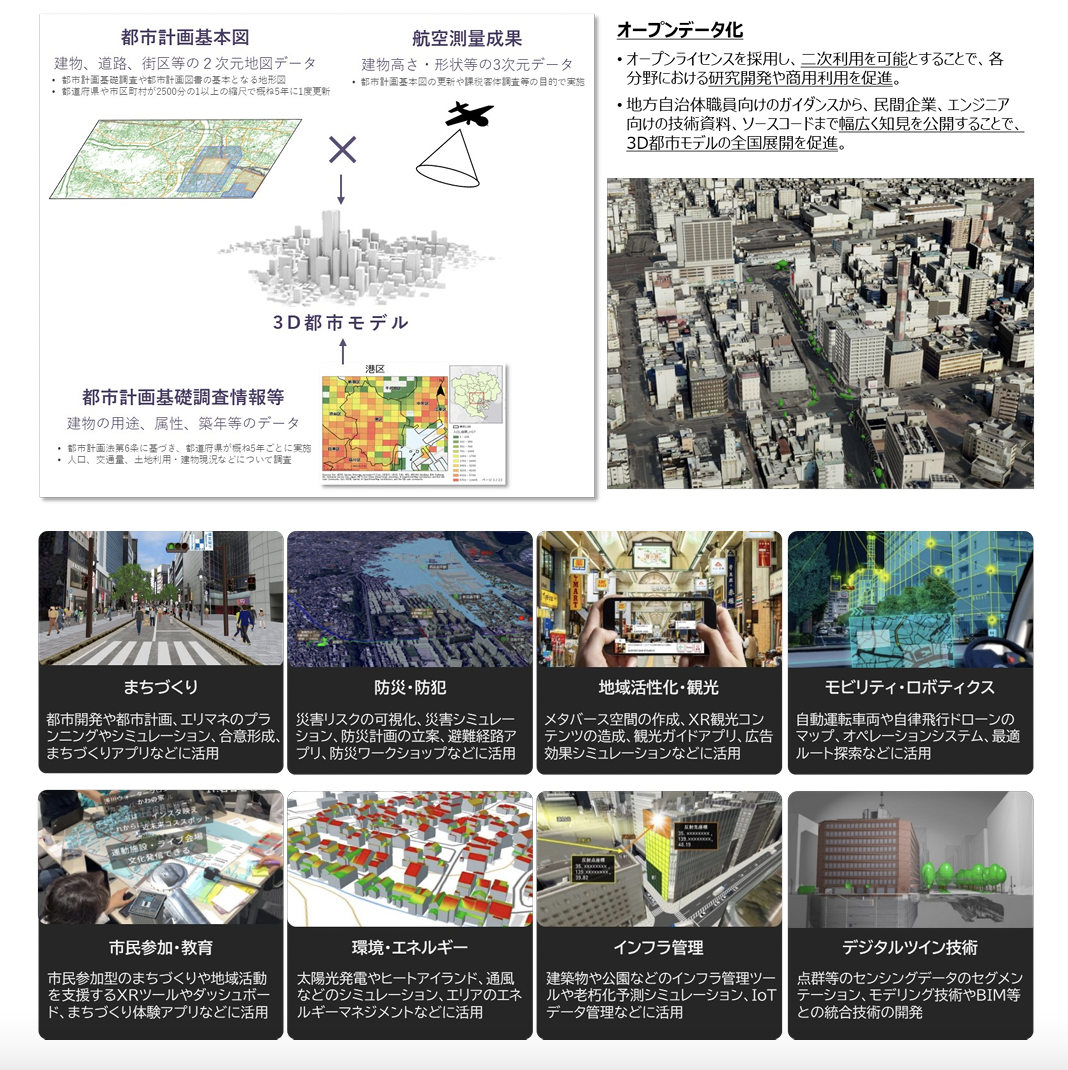

3D都市モデル(PLATEAU)

都市計画基本図、航空測量成果、都市計画基礎調査情報等の既存データを活用して効率的に整備された全国の3D都市モデルデータを提供している。

都市交通調査プラットフォーム

パーソントリップ調査データのオープン化を推進し、基礎集計データをグラフやマップで可視化する「可視化・簡易分析ツール」等で提供している。

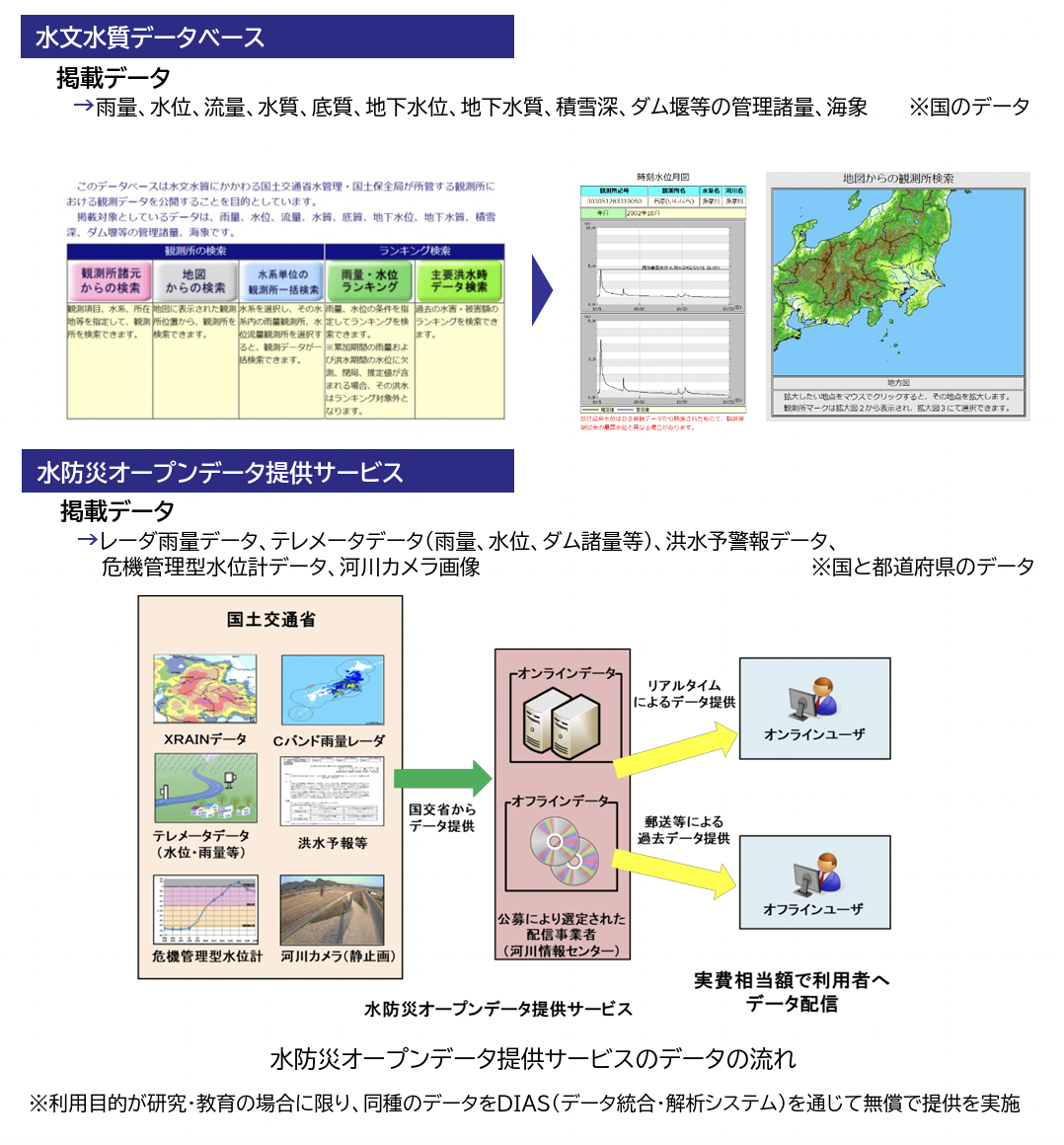

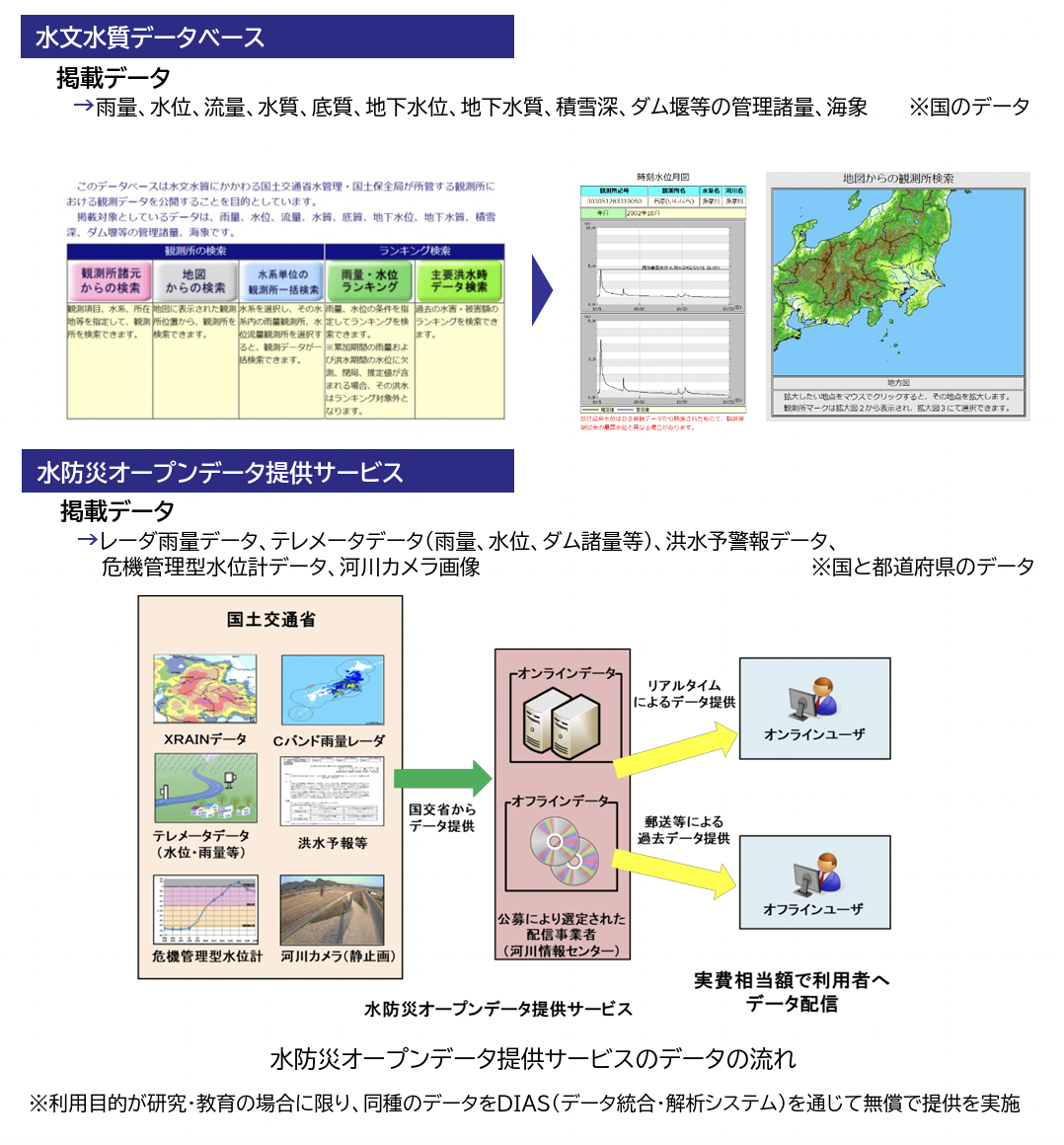

水文水質データベース

国土交通省が河川事業を行う上で必要な基礎資料を整理する中で、品質確保をした水文観測データを提供している。

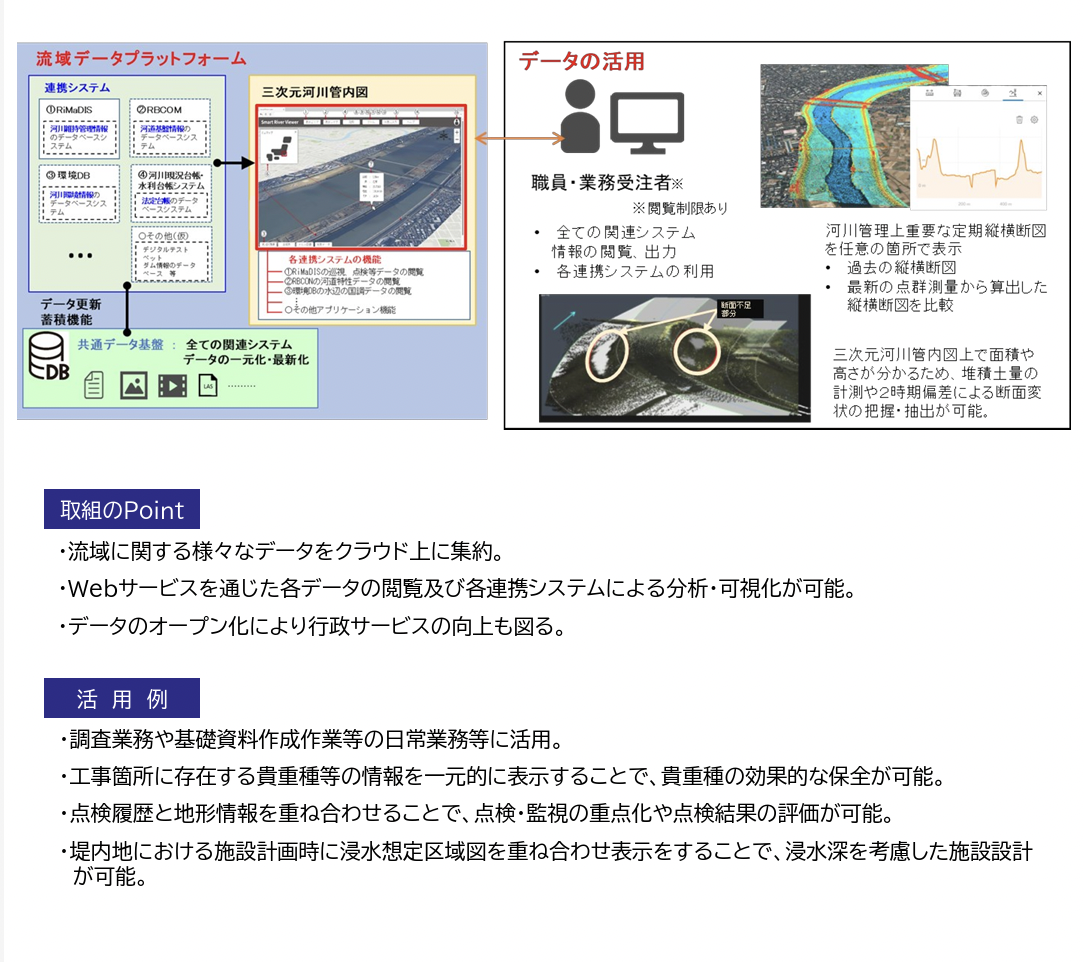

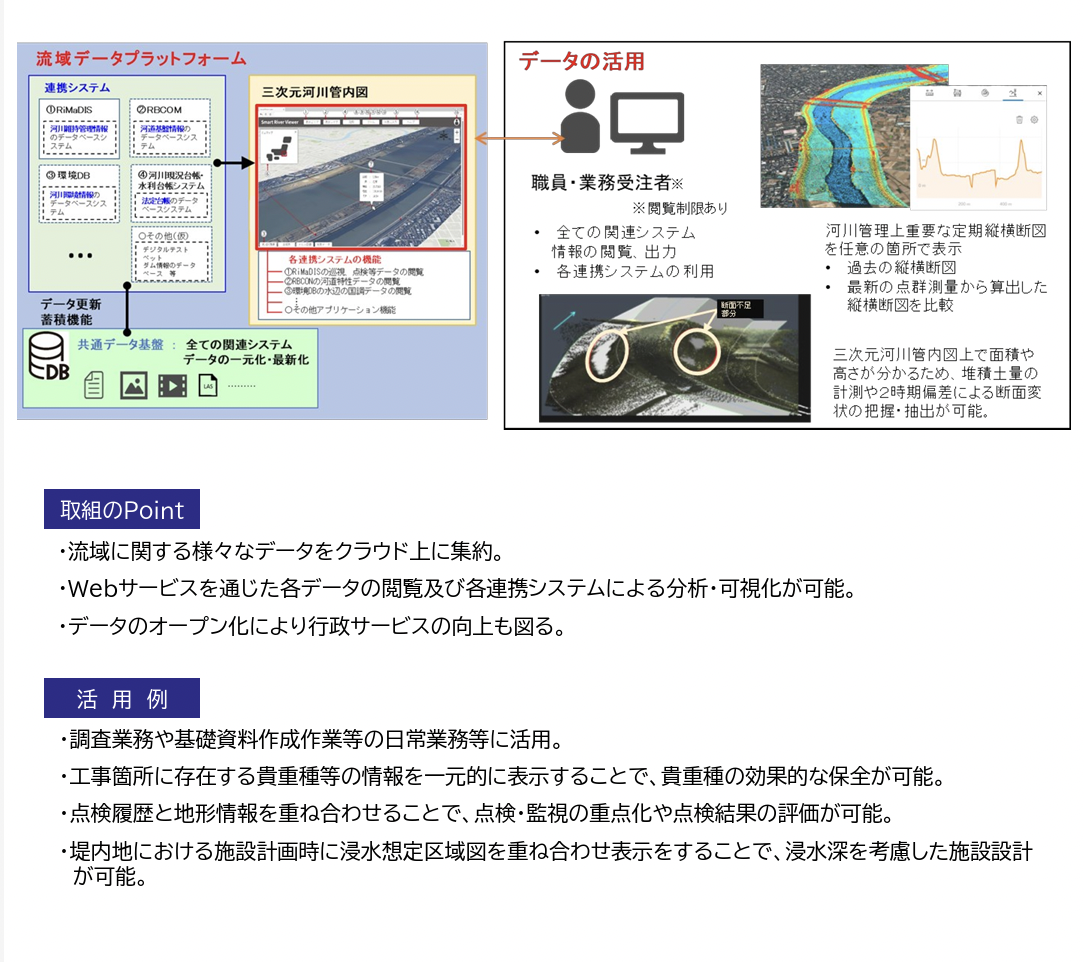

流域データプラットフォーム

河川維持管理情報、河川環境情報といった河川に関する幅広いデータを提供予定である。

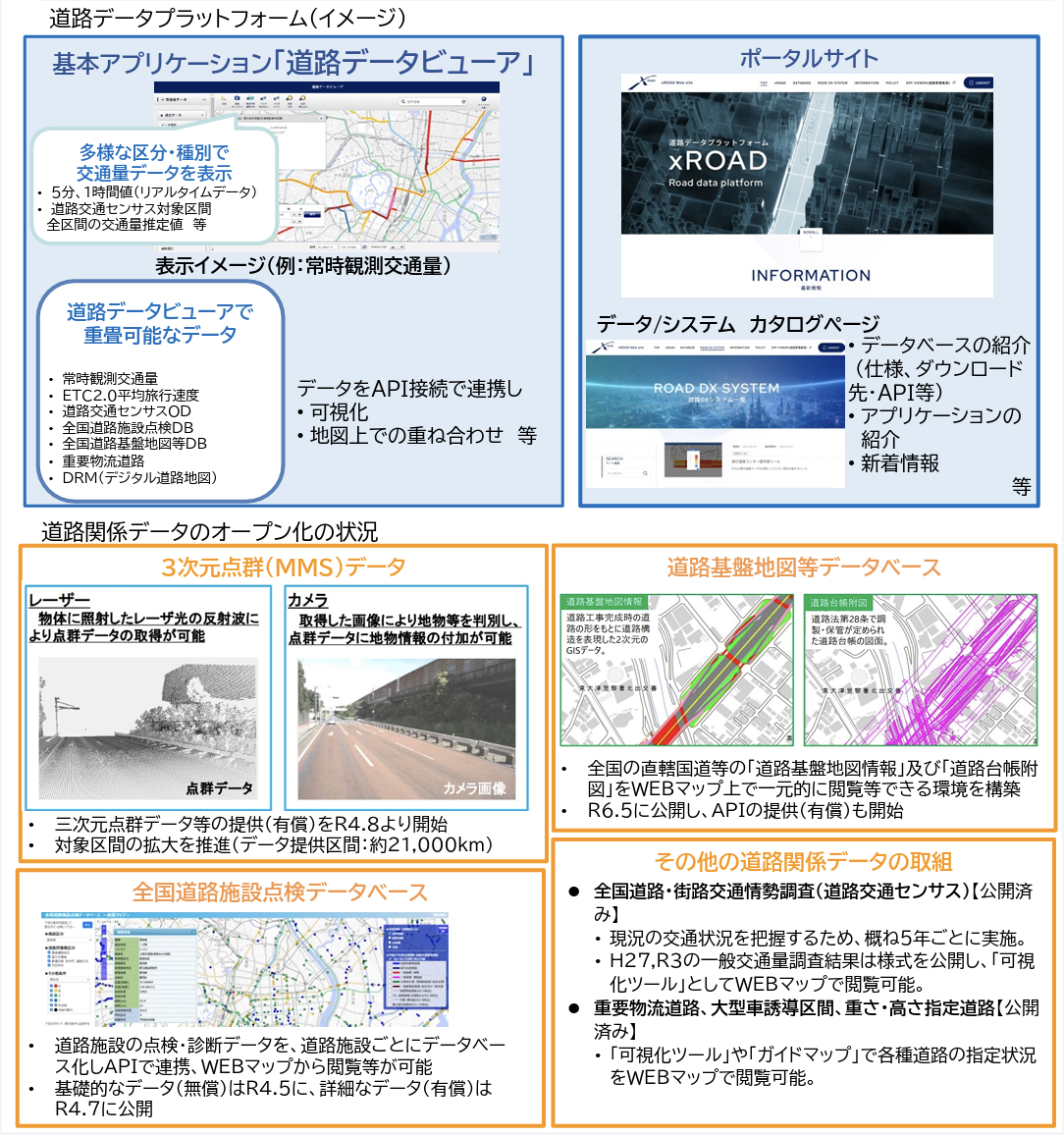

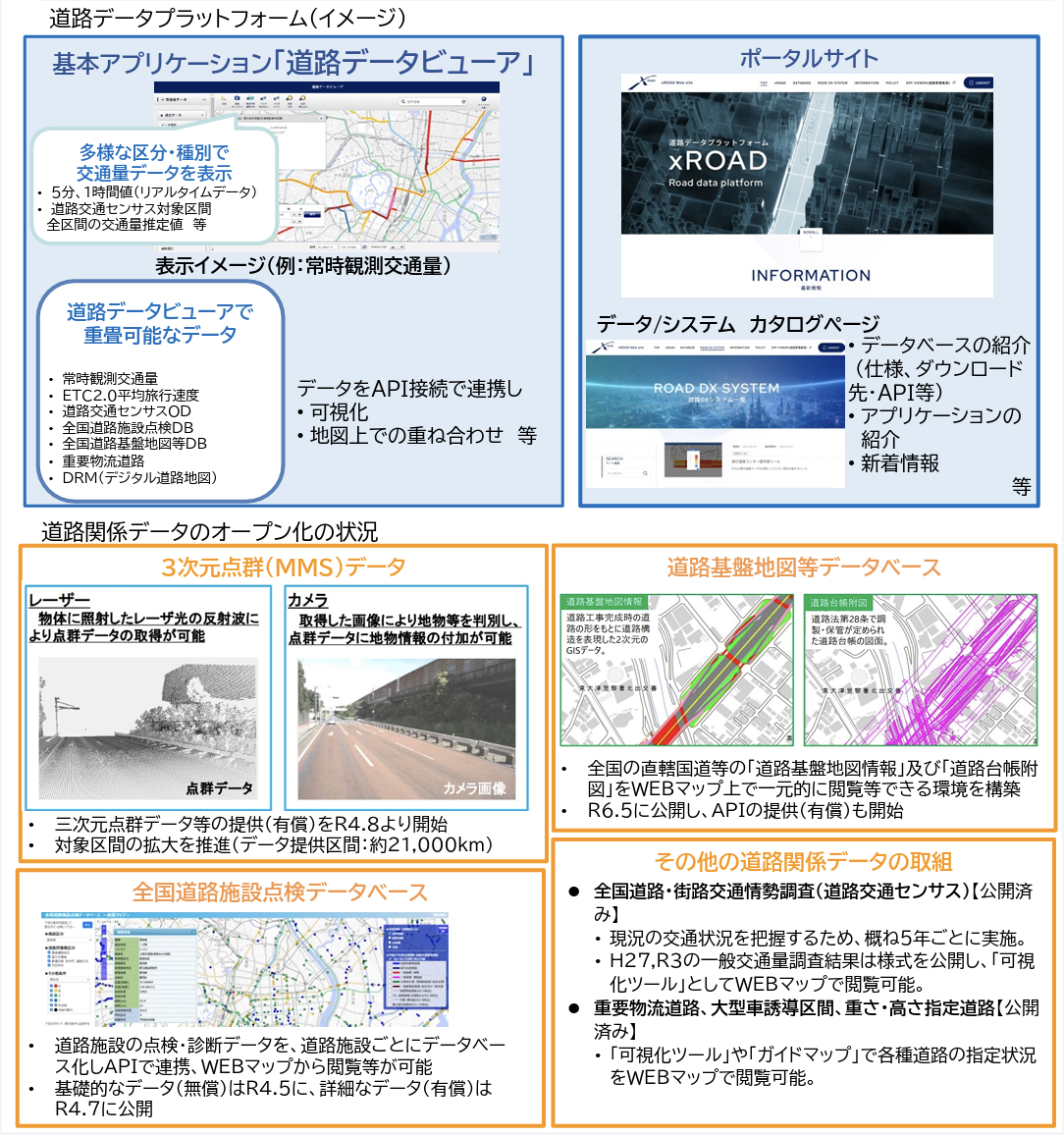

道路データプラットフォーム(xROAD)

道路の調査・整備・維持管理・防災等の効率化・高度化を推進する目的で、道路に関する基礎データを幅広く提供するツールを開発・提供予定である。

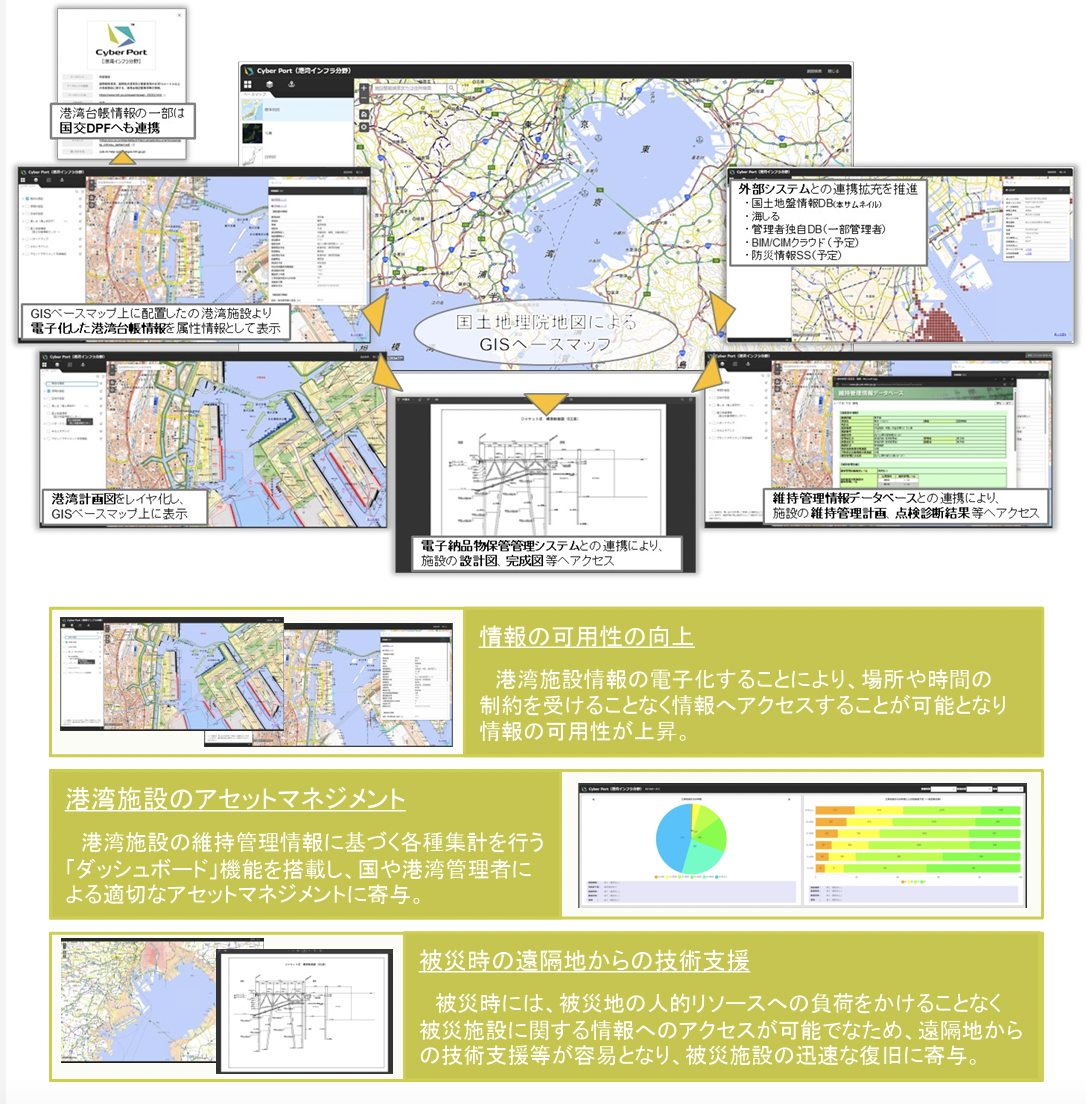

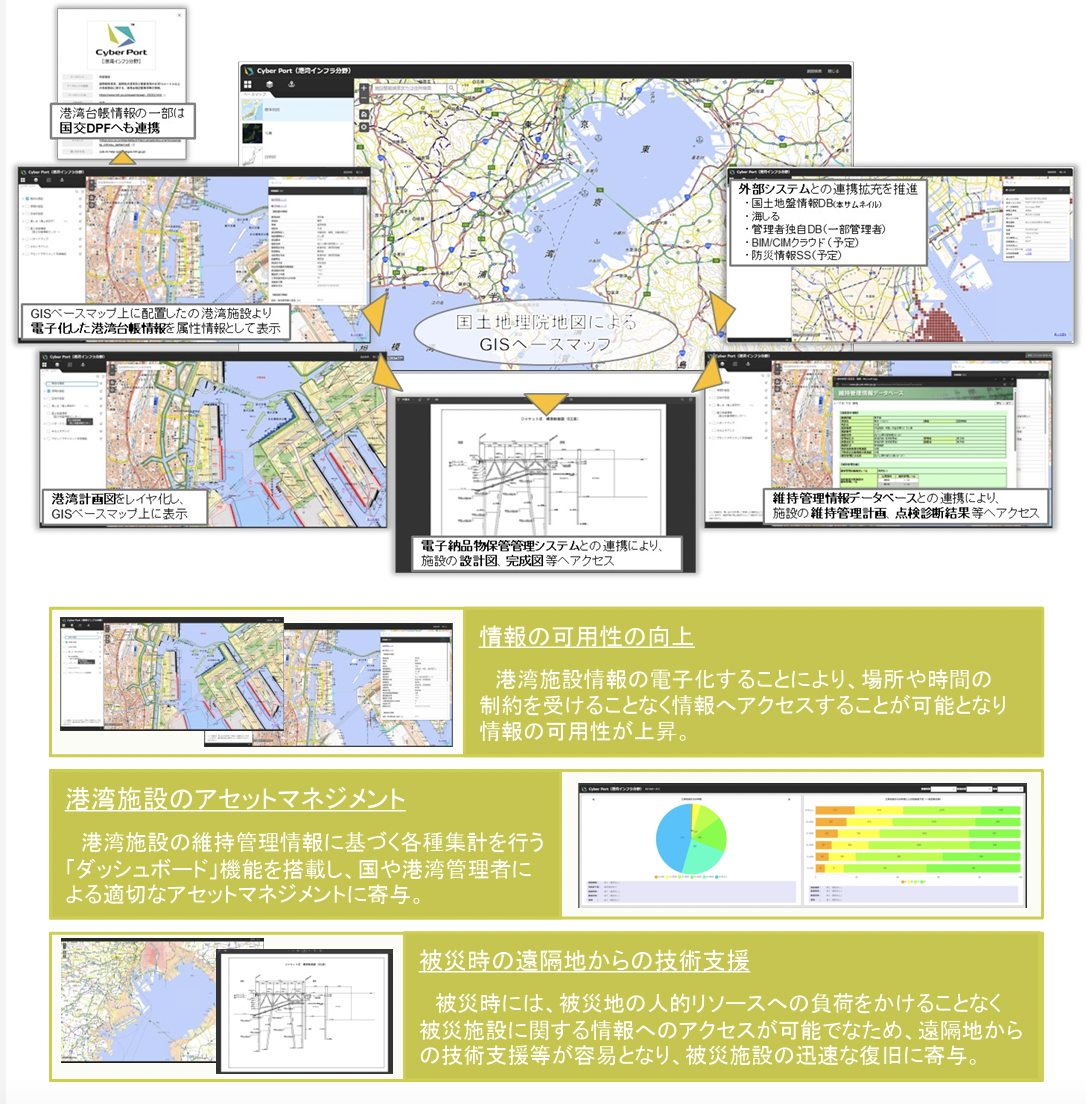

サイバーポート

港湾インフラ全体の生産性向上及び効果的なアセットマネジメントの実現に資することを目的に、港湾施設の計画から維持管理の一連の情報を電子化し提供している。

地理院地図

地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など様々な地理空間情報を発信するウェブ地図で、日本の公的基礎情報DB(ベース・レジストリ)である「電子国土基本図」として提供されている。

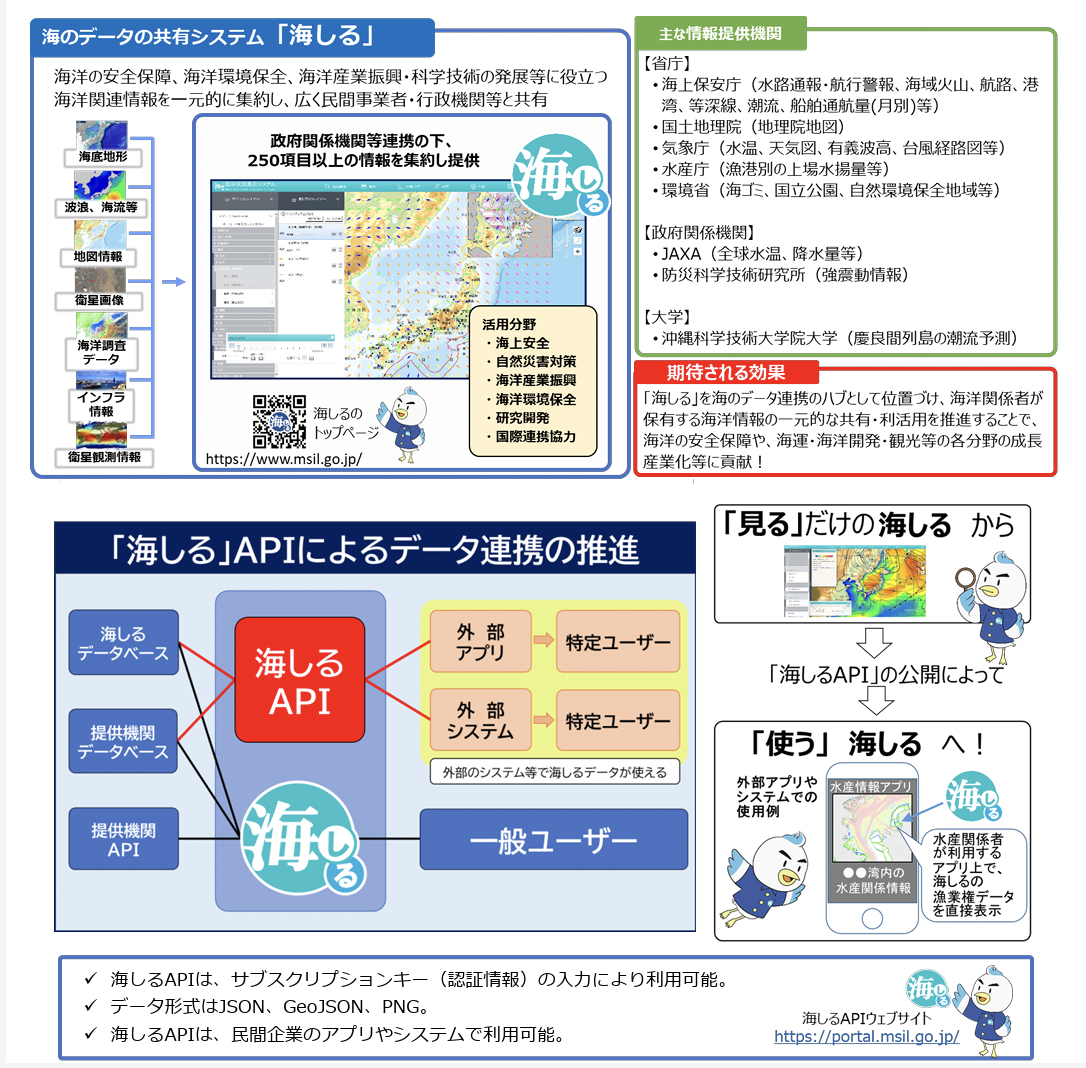

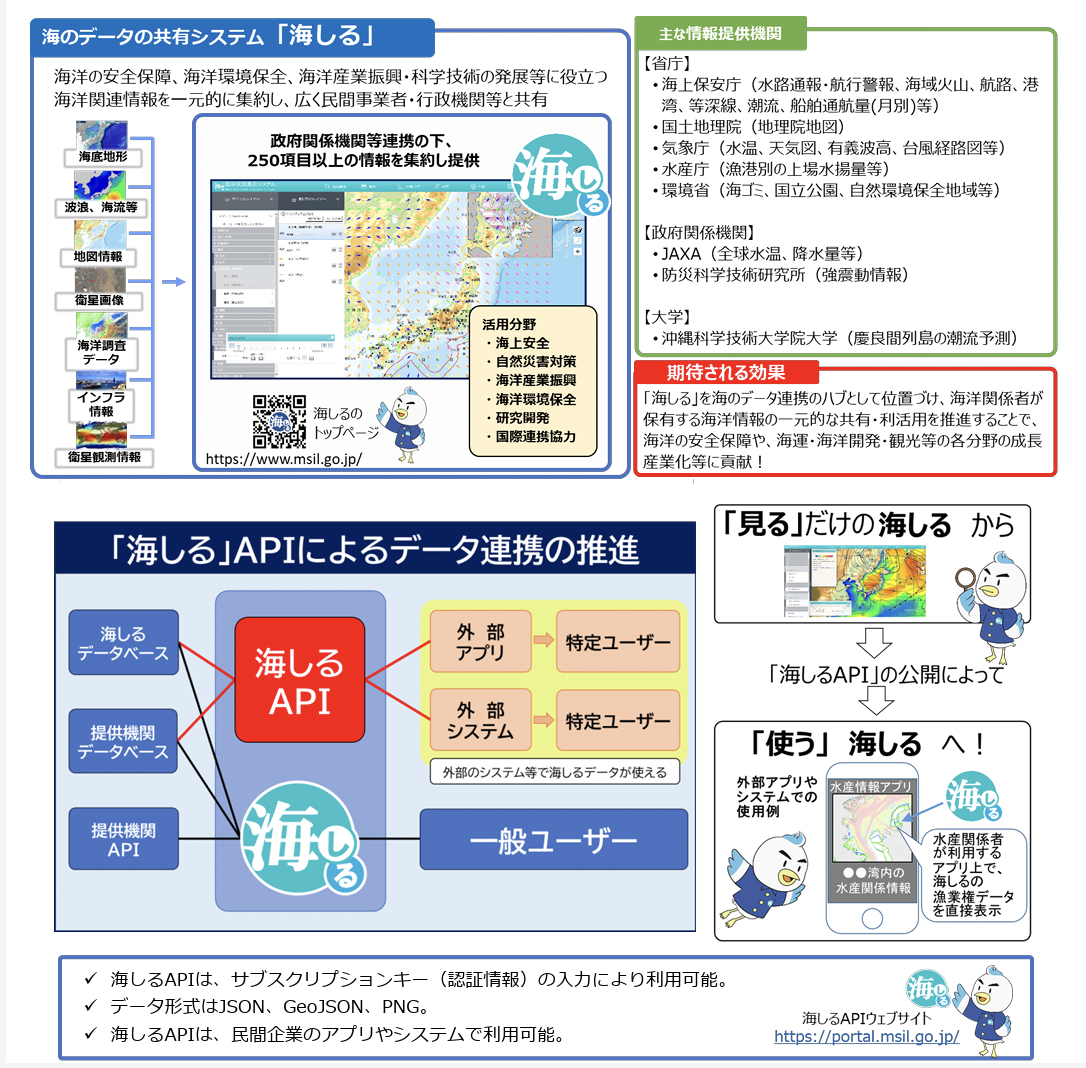

海しる

海洋に関する地理空間情報を一元的に閲覧できる情報サービスで、気象、海象をはじめとした様々な海洋データを提供している。

気象情報

気象庁HPにおいて、特別警報等の防災情報、大雨・台風情報、キキクル(大雨警報・洪水警報の危険度分布)、天気予報、アメダス観測データ、火山・地震情報等幅広いデータを提供している。

オープンデータの取組方針

国土交通省のインフラ分野におけるオープンデータの取組方針は、以下の3つの柱を基本としている。

- 社会全体のイノベーション創出が推進されるよう、利用者のニーズ等を踏まえオープンデータ化に努める

- オープンデータ化にあたっては、利用者の利便性が確保されるよう機械判読に適した構造及びデータ形式で公開する

- 国民誰もがウェブサイトで容易に必要なデータを検索できる環境を整備するとともに、API等による効率的なデータの提供を推進する

また、オープンデータ化を推進するにあたっては以下の点に留意することが重要としている:

- メタデータの管理:データの作成者や更新頻度などを表すメタデータを適切に管理し、データの信頼性や品質を確保すること

- データ整備費用、更新頻度:データ利用場面や整備コストも留意してオープンデータ化を行い、利用者が正確かつ最新のデータにアクセスできるよう適切に設定すること

- サイバーセキュリティの確保:情報システムのセキュリティを確保するため、情報システムのライフサイクル(企画・設計・開発・運用・廃棄)を通じて一貫したセキュリティ対策を実施すること

今後の取組の方向性

国土交通省は、オープンデータの活用を通じて以下の分野の取り組みを強化していく方針である。

- オープン・イノベーションの推進

部門間、領域間、部門間の連携や民間企業も含めた分野横断的、組織横断的な取組が重要である。引き続き、データの認知度を向上させ、幅広い層にデータを活用してもらえるよう務め、イノベーションの創出を促していく。 - 業務の効率化、施策の高度化

インフラ分野のデータを活用し、フィジカル空間の事象をサイバー空間に再現するデジタルツインにより、各種シミュレーションを実施し、業務の効率化や施策の高度化を促進する。プラットフォーム間の連携やシミュレーションのためのモデル作成など、技術開発・環境の整備を進めていく。 - デジタル人材の育成

オープンデータの取組を推進するためには、業界全体として人材育成に取り組む必要がある。情報分野とインフラ分野の双方の知識を有する資格を認定する仕組みの構築など、必要な人材育成の取り組みを進めていく。 - 生成AIの技術進展を踏まえたデータの整備、活用

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用が世界中で広まっている。大規模言語モデル(LLM)を効果的に活用することで、業務効率化が劇的に進む可能性がある。生成AIの学習データという観点で、データ整備やこれまで蓄積してきたインフラ分野のデータの活用について検討を進めていく。

まとめ

国土交通省は、インフラ分野におけるオープンデータの取組方針を策定し、「データの活かし方の変革」を推進している。

労働力減少、災害の激甚化、インフラの老朽化といった社会課題の解決に向け、データとデジタル技術の融合による新たな価値創出を目指している。

また、業務効率化や施策の高度化、インフラの役割に対する国民理解の促進という観点からも、オープンデータの推進は重要な取り組みとなっている。

今後は、オープン・イノベーションの推進、デジタルツインの活用による業務効率化・施策の高度化、デジタル人材の育成、生成AI技術を踏まえたデータ活用など、多角的な取り組みを進めていくことで、社会全体のデジタル化とデータ活用によるイノベーション創出を加速していくことが期待される。

WRITTEN by