コラム・特集

土木図面の見方を押さえよう!〜 平面図 / 縦横断図の特徴とは? 〜

建設現場で日々扱われる土木図面。平面図・縦断図・横断図の読み方に苦労していないだろうか?

土木図面は専門記号や独特の表記方法が多用されており、経験の浅い現場管理者にとって大きなハードルとなっている。

しかし、図面を正確に読み解く能力は、工事の品質管理・安全管理・工程管理において必要不可欠なスキルである。

本記事では、土木図面の基本的な見方から実践的な活用法まで、体系的に解説していく。

平面図・縦断図・横断図それぞれの特徴と読み方のポイントを理解することで、複雑な工事内容も正確に把握できるようになる。

まず、現場で活用される図面には、基本的に以下の3種類がある。

それぞれ、異なる視点から地形や構造物を表している。

この3種類の図面は、それぞれ補完的な役割を果たしており、組み合わせて見ることによって、構造物の3次元的な形状を正確に把握することができるのだ。

また、これらの図面で共通して使用される主な記号は以下のとおり。

土木図面では、以下の標準記号が共通して使用される。

では、ここから3種類の図面の特徴と、その見方を説明していく。

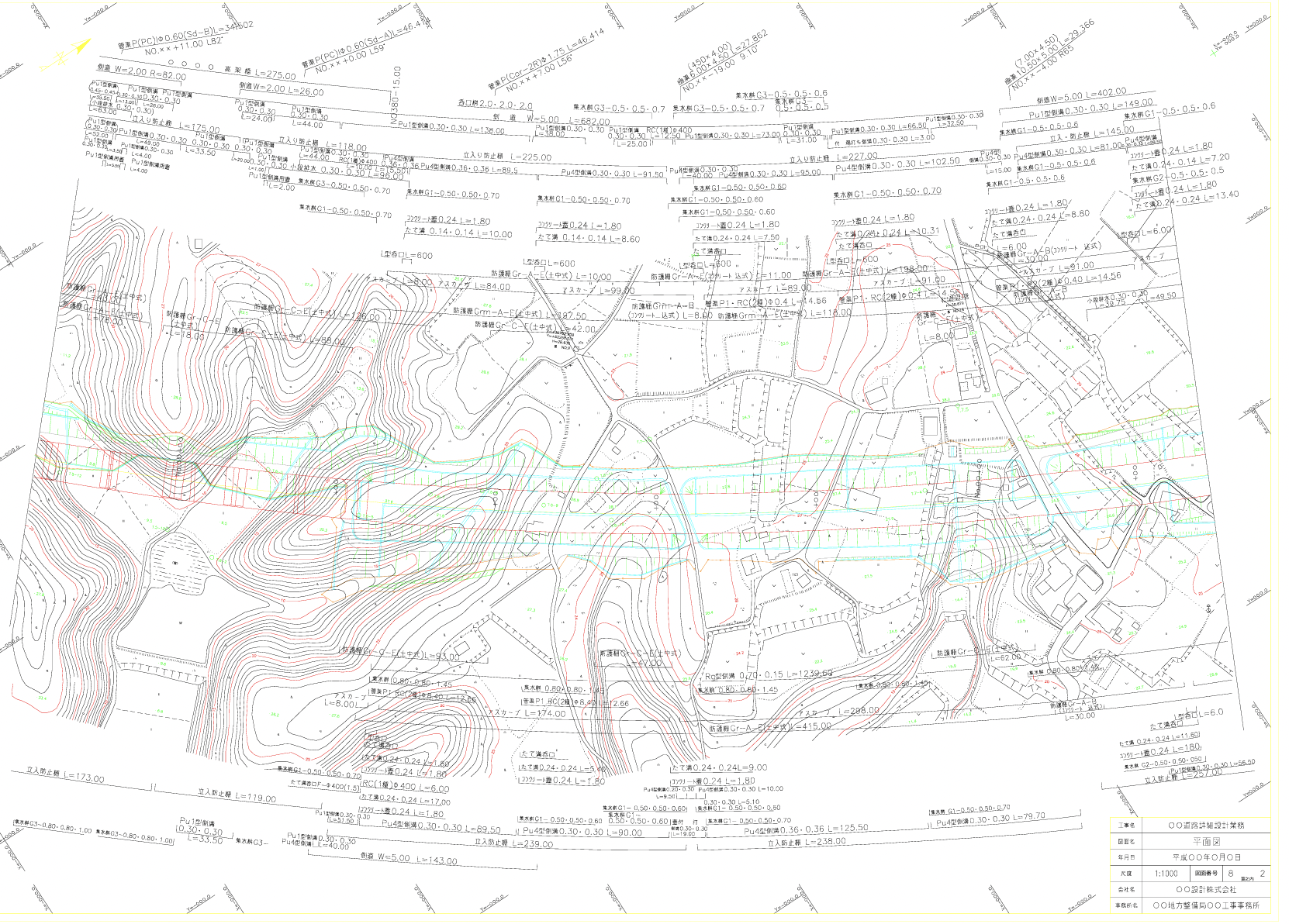

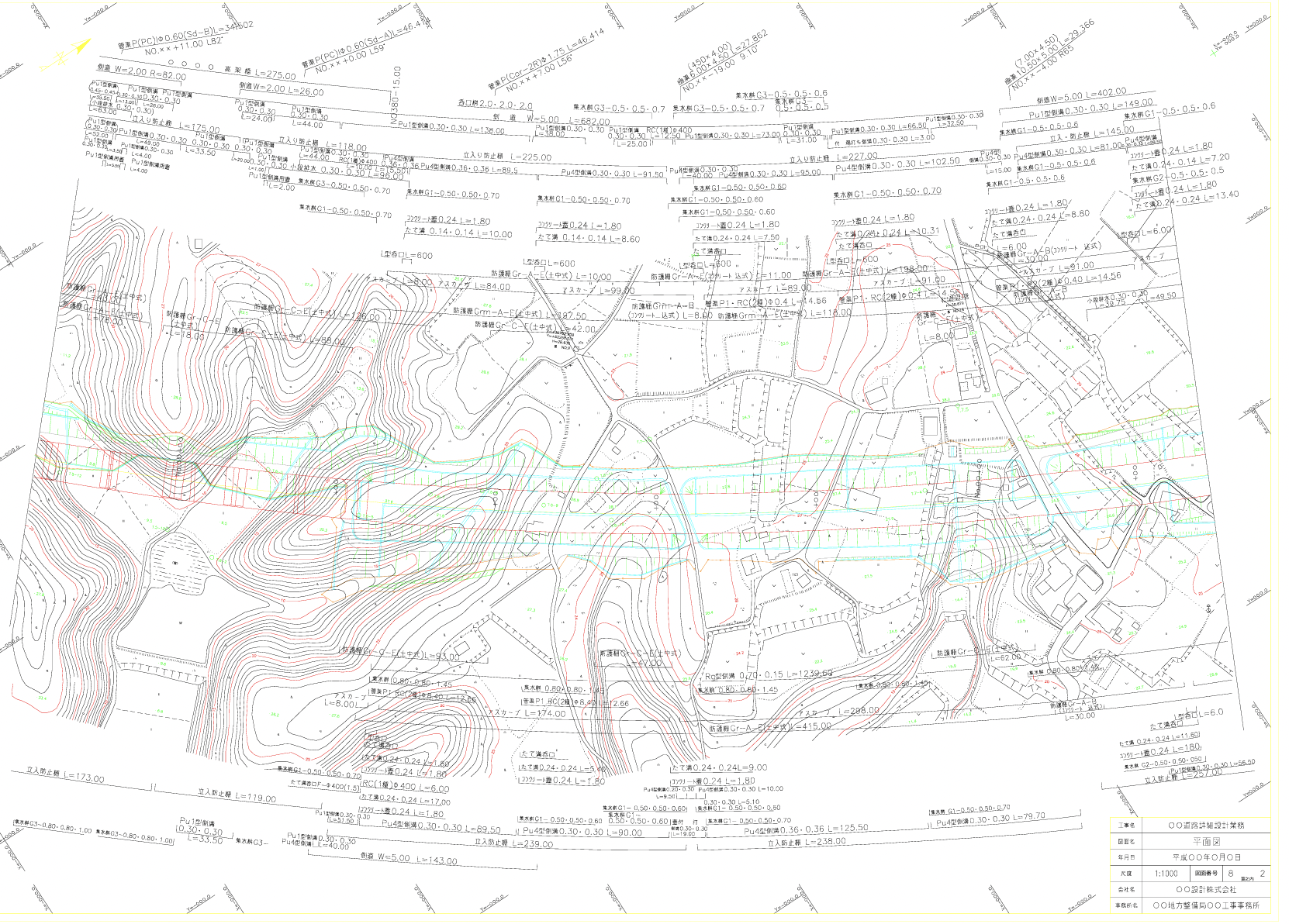

一般的な平面図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pl001z.pdf(国土交通省のサンプル)

一般的な平面図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pl001z.pdf(国土交通省のサンプル)

英語で「Plan View」というとおり、工事計画の基本的なことはここに書かれており、全体のレイアウトや道路、建物、設備の配置関係を確認するための図面と言っていいだろう。

一般的には北の方角が上になるように配置され、水平軸(XY軸)で情報を確認する。

基本的には工事の起点が左、終点が右となる(河川工事の場合は下流が左で上流が右)。

右下には工事名・図面名・作成年月日・縮尺(A1の用紙に1:100〜500で描かれていることが多い)、そして工事を担当する会社名などが表記されている。

まず、道路の経路、境界線、設備や建物の配置、測点など、構造物の配置などを確認する。

道路などで必要となるクロソイド曲線(始点=KA、終点=KE)で描かれたカーブの曲率などもこの図面からわかる。

また、道路工事なら縦断の勾配、河川工事であれば河川区域や河川保全区域が明記されており、道路・水路と民有地との境界(官民境界)も表記されている。

また、細かな高さや傾斜情報も書かれている場合もある。

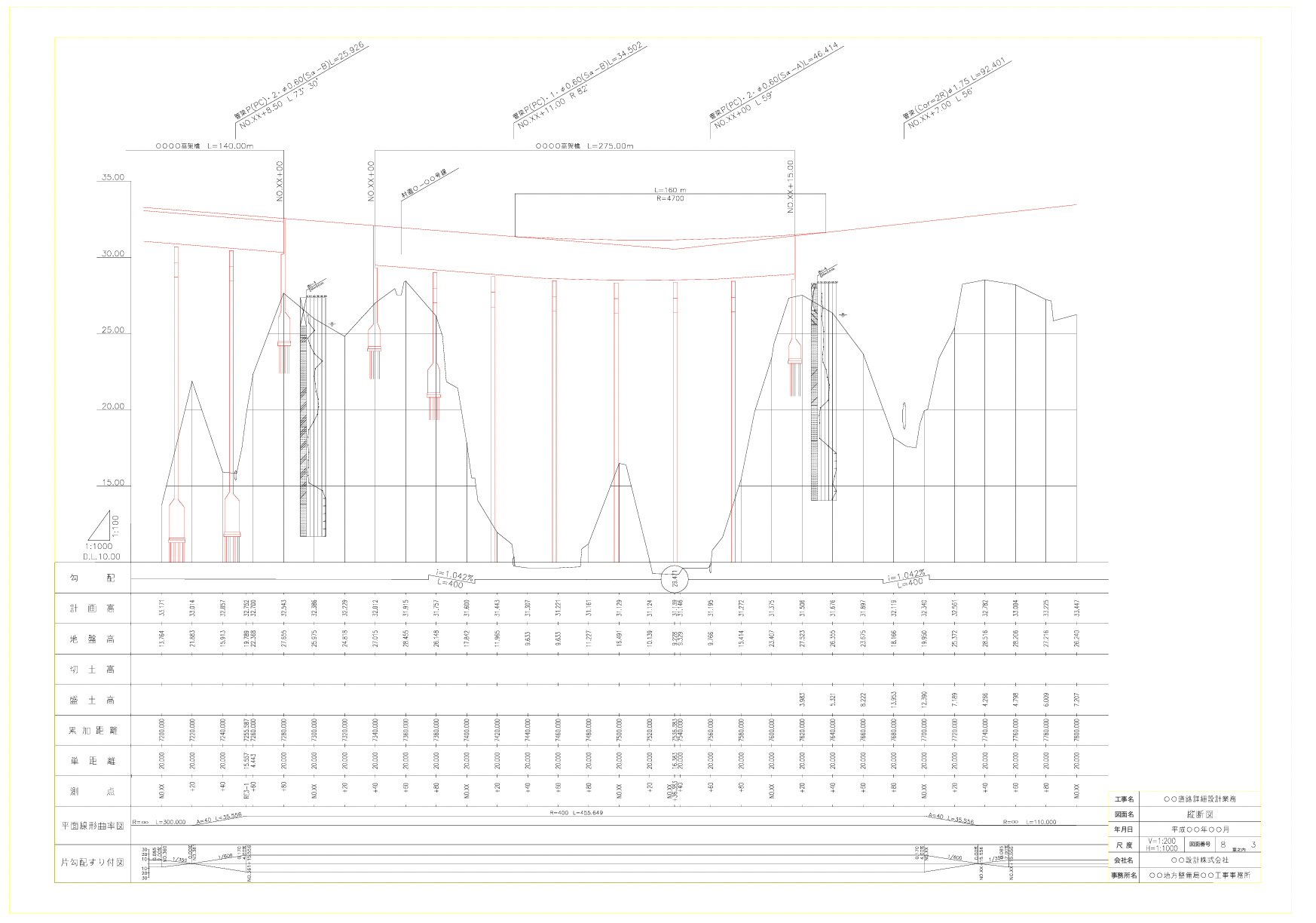

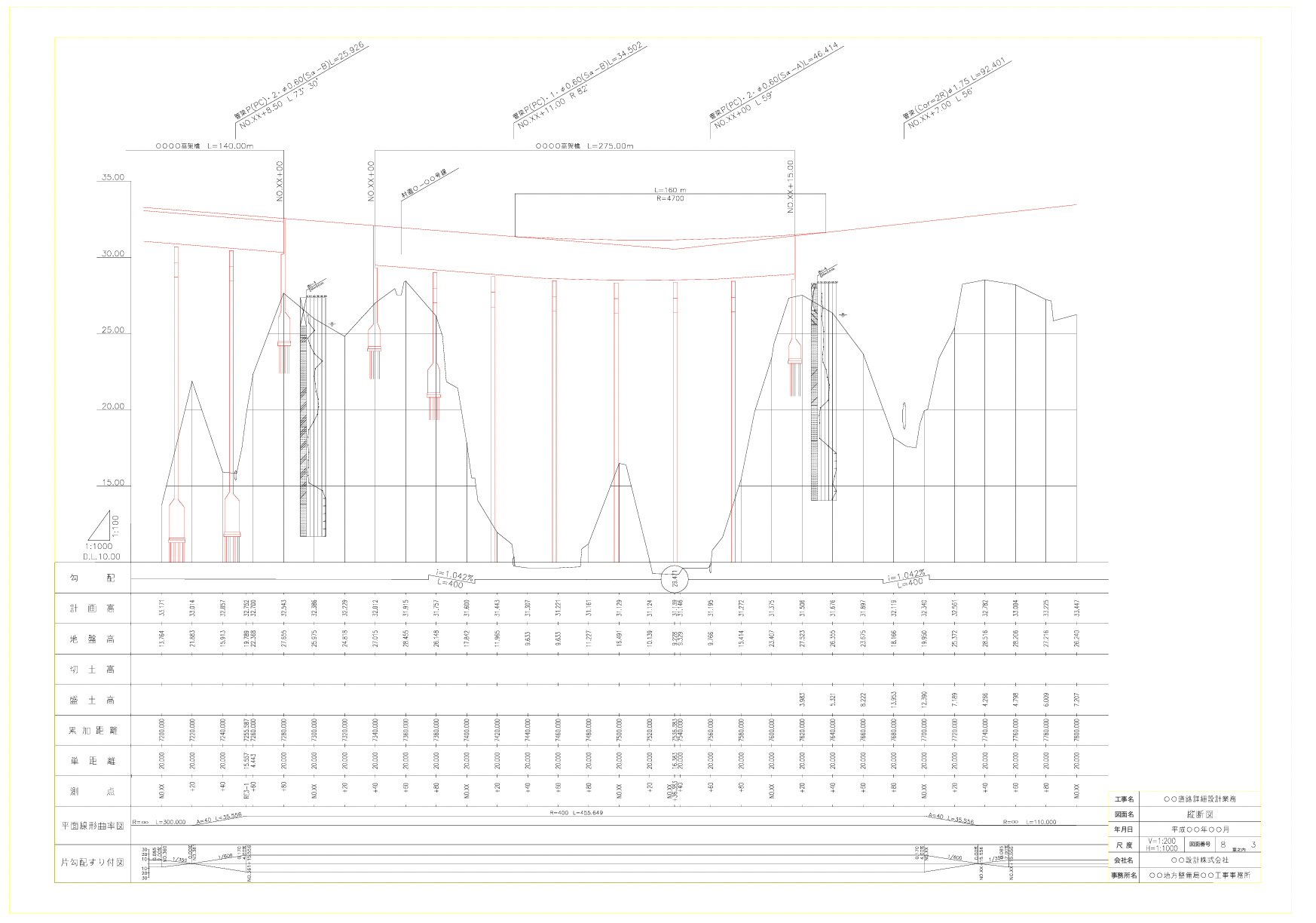

(一般的な縦断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pf001z.pdf)

(一般的な縦断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pf001z.pdf)

平面図同様に右下に書かれている情報の中で、縮尺が垂直方向(V)と水平方向(H)で縮尺が違うので、注意が必要だ。

水平距離に対して標高の変化が明確に表現されており、勾配を視覚的に確認することができるのが特徴。

下部には勾配、盛土高、切土高、計画高、地盤高、測点といったデータが細かく描かれているのが特徴。数値を確認するために重要な図となる。

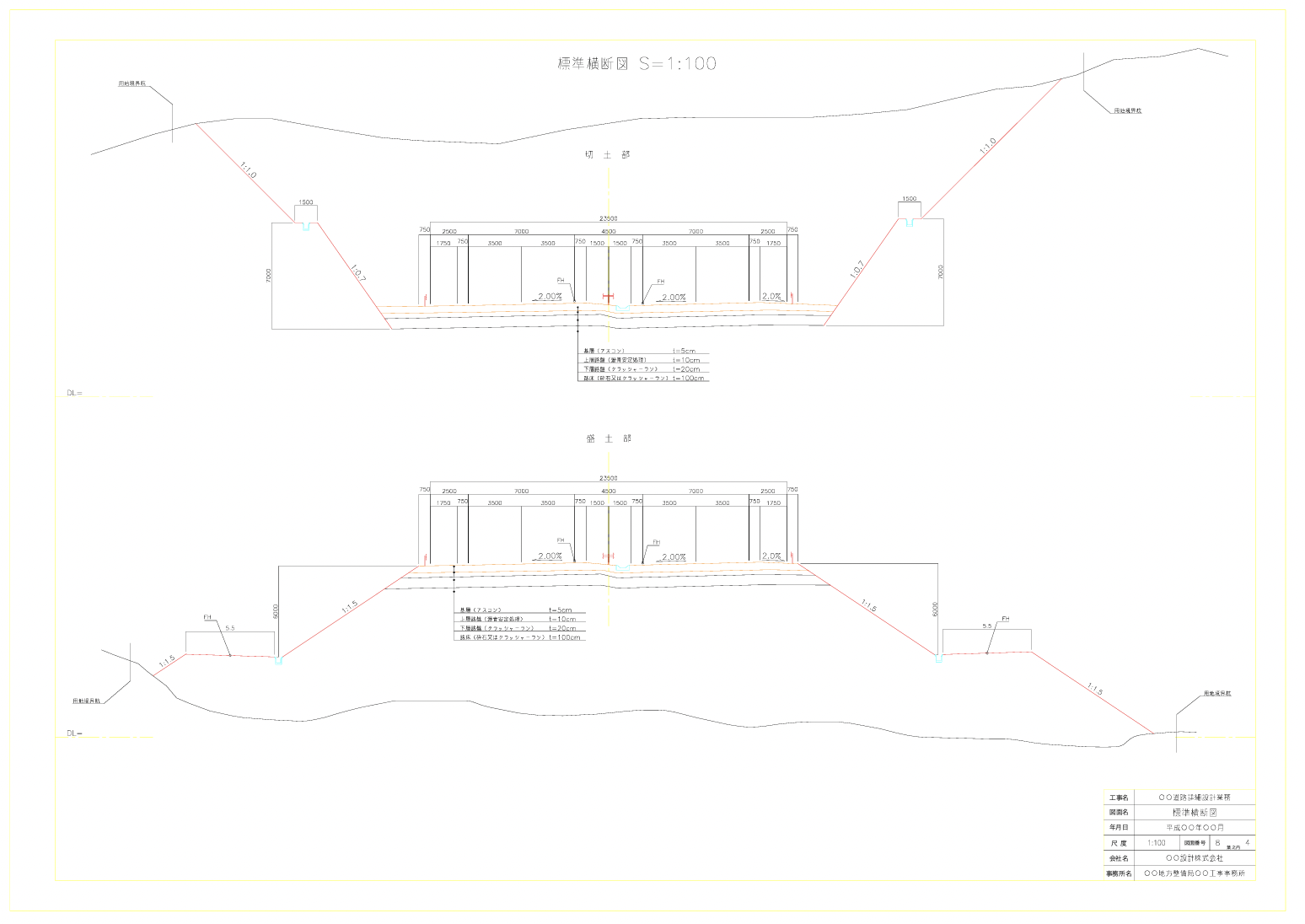

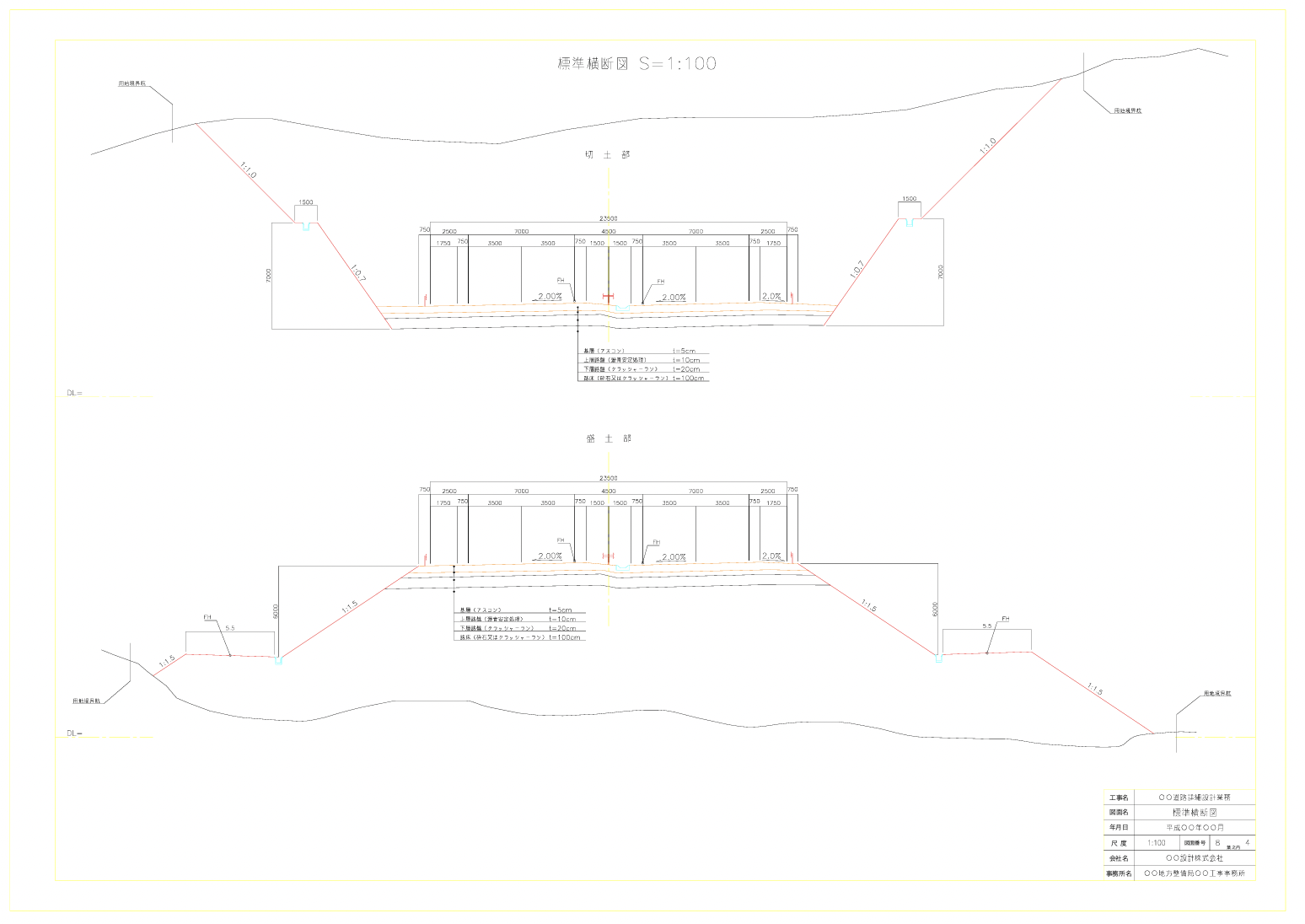

横断図には、標準横断図と各測点ごとの横断図がある。

(標準横断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0ss001z.pdf)

(標準横断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0ss001z.pdf)

〈横断図(多くは1枚にいくつかの地点からの図が描かれている)https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0cs001z.pdf〉

〈横断図(多くは1枚にいくつかの地点からの図が描かれている)https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0cs001z.pdf〉

道路や河川の幅、構造物の断面が詳細に描かれ、道路の路面や路肩、法面の勾配や、盛土や切土の形状、地下構造といった数値が示されている。

よって、地盤の状態確認や施工量の計算に役立つ。

また、その地点に人が立ったときの視点に近いため、最も個々の地点が視覚化されており、全体的なイメージがしやすい図面であるのが特徴だ。

上からの視点で全体のレイアウトを確認する平面図、高さや勾配を確認する縦断図、個々の地点の断面を確認する横断図の3つの図面を組み合わせることで、現場を立体的にとらえられる。

さらには、正確性、効率性、安全性の確保、そしてスケジュールやコスト管理など、総体的な状況をするためにも重要なのである。

だが、これらの図面を作るにはなかなかに時間がかかる。

まず測量をして、それぞれの地形のデータを整理し整合性をとる。そしてCADなどのソフトウェアで書き出すまでのプロセスに、プロジェクトの大きさによって所要時間は異なるが、インフラ建設などでは数カ月かかることもある。

しかし、その作業時間をさらに短縮してくれるアプリがある。

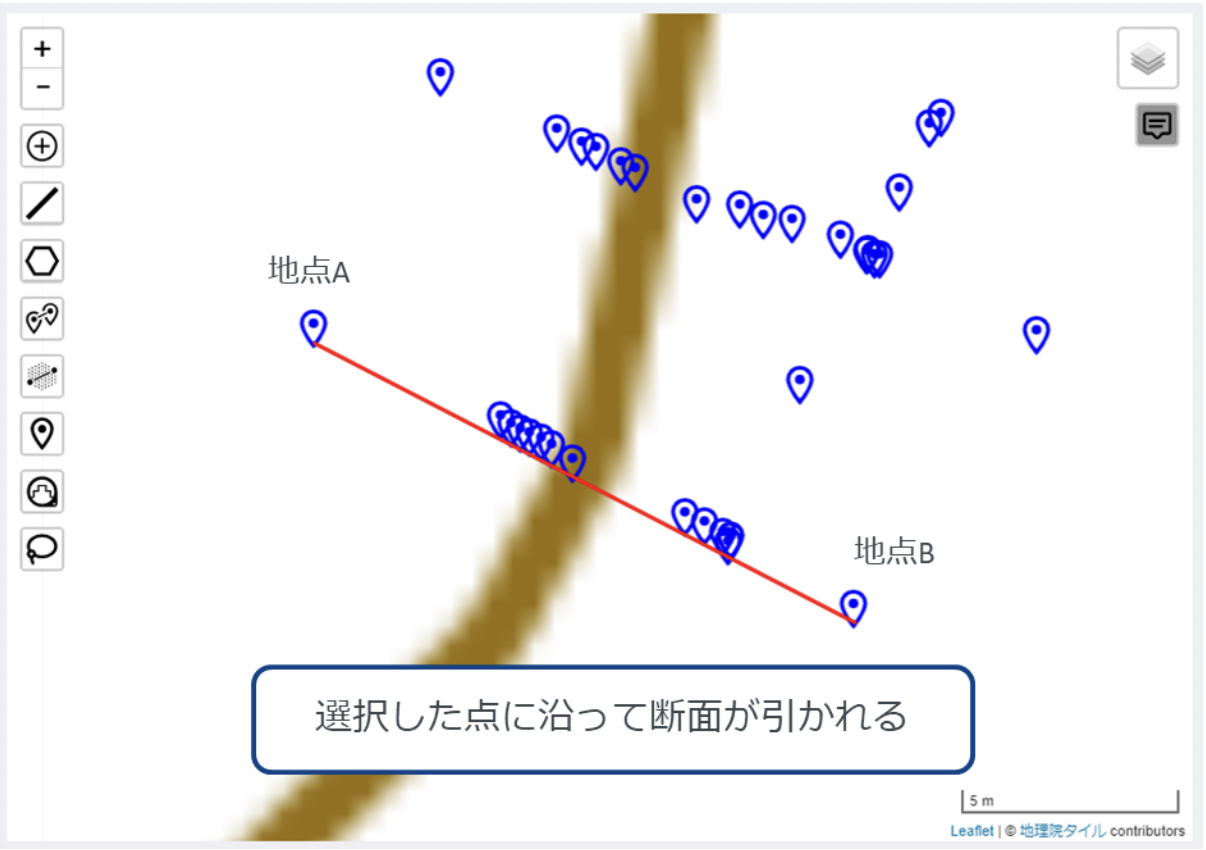

測量から図化までを行えるワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」だ。

この「OPTiM Geo Scan」は、LiDARセンサーが搭載されたiPhoneとGNSSレシーバー(別売)で取得した位置情報を組み合わせ、短時間で高精度の測量を行える。

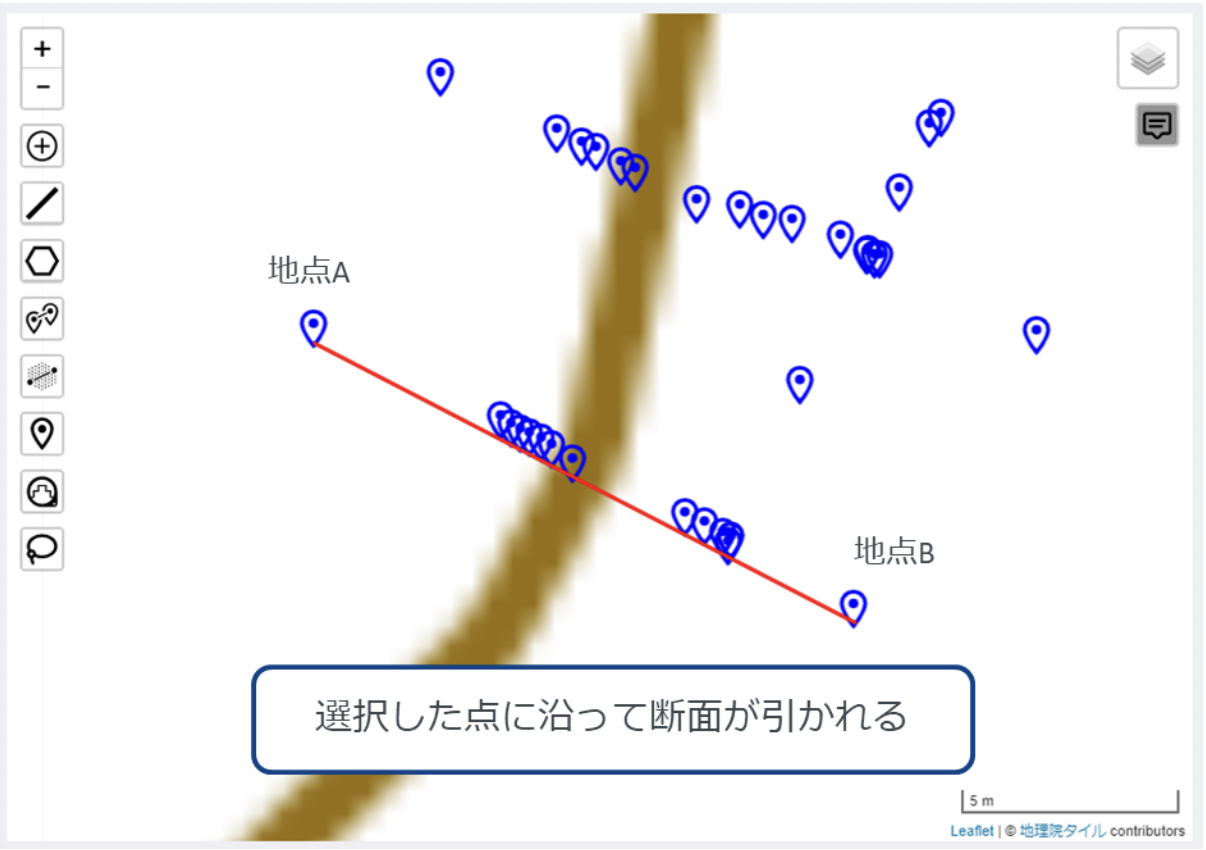

そしてこの「OPTiM Geo Scan」のアプリには無料オプションとして図化機能「OPTiM Geo Design」も搭載されている。

Geo Scanで取得した3次元点群や単点の座標を地図上に表示し、縦横断図を簡単に作成することができるのだ。

これまで、こうした図化アプリは導入コストが高く、また活用するためにオペレーターのスキル習得時間も必要とされてきた。

しかし、「OPTiM Geo Design」は先述した通り「OPTiM Geo Scan」の無料オプションとして位置づけられている。

「OPTiM Geo Scan」を利用していれば追加の費用・機材などを用立てることなく、導入が可能なのだ。

しかも他社のサービスを経由することがないので、手間が短縮されるというメリットがある。

また、ユーザーインタフェースもシンプルで直感的なものとなっており、作図をしたことがない人でも操作がしやすくなっているのがポイント。

「OPTiM Geo Scan」「OPTiM Geo Point」を含めて、直感的に活用できるような工夫が施されているのだ。

作図に苦労していた方々に、ぜひおすすめしたいアプリである。

土木図面は専門記号や独特の表記方法が多用されており、経験の浅い現場管理者にとって大きなハードルとなっている。

しかし、図面を正確に読み解く能力は、工事の品質管理・安全管理・工程管理において必要不可欠なスキルである。

本記事では、土木図面の基本的な見方から実践的な活用法まで、体系的に解説していく。

平面図・縦断図・横断図それぞれの特徴と読み方のポイントを理解することで、複雑な工事内容も正確に把握できるようになる。

土木図面の基本知識

まず、現場で活用される図面には、基本的に以下の3種類がある。

- 平面図:上空から見た全体レイアウト

- 縦断図:進行方向の高低差と勾配

- 横断図:垂直断面の詳細構造

それぞれ、異なる視点から地形や構造物を表している。

この3種類の図面は、それぞれ補完的な役割を果たしており、組み合わせて見ることによって、構造物の3次元的な形状を正確に把握することができるのだ。

図面で使われる共通記号

また、これらの図面で共通して使用される主な記号は以下のとおり。

土木図面で使われる共通記号

土木図面では、以下の標準記号が共通して使用される。

- L : 延長・距離 : 道路延長、配管長さ

- W : 幅 : 道路幅員、水路幅

- H : 高さ : 構造物高、盛土高

- N : 個数 : 杭本数、ブロック数

- i : 勾配 : 道路勾配、法面勾配

- R : 半径 : カーブ半径、管径

平面図、縦断図、横断図の見方と活用法

では、ここから3種類の図面の特徴と、その見方を説明していく。

①平面図

平面図:

工事現場を上空から見下ろした視点で描かれた図面である。工事計画の全体像を把握するための基本図面として位置づけられる。

工事現場を上空から見下ろした視点で描かれた図面である。工事計画の全体像を把握するための基本図面として位置づけられる。

一般的な平面図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pl001z.pdf(国土交通省のサンプル)

一般的な平面図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pl001z.pdf(国土交通省のサンプル)英語で「Plan View」というとおり、工事計画の基本的なことはここに書かれており、全体のレイアウトや道路、建物、設備の配置関係を確認するための図面と言っていいだろう。

一般的には北の方角が上になるように配置され、水平軸(XY軸)で情報を確認する。

基本的には工事の起点が左、終点が右となる(河川工事の場合は下流が左で上流が右)。

右下には工事名・図面名・作成年月日・縮尺(A1の用紙に1:100〜500で描かれていることが多い)、そして工事を担当する会社名などが表記されている。

まず、道路の経路、境界線、設備や建物の配置、測点など、構造物の配置などを確認する。

道路などで必要となるクロソイド曲線(始点=KA、終点=KE)で描かれたカーブの曲率などもこの図面からわかる。

また、道路工事なら縦断の勾配、河川工事であれば河川区域や河川保全区域が明記されており、道路・水路と民有地との境界(官民境界)も表記されている。

また、細かな高さや傾斜情報も書かれている場合もある。

② 縦断図

縦断図:

正面を進行方向にしてセンター(CL)を中心に描かれ、地面を横から水平に見た視点で、工事区間の高低差を示す

正面を進行方向にしてセンター(CL)を中心に描かれ、地面を横から水平に見た視点で、工事区間の高低差を示す

(一般的な縦断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pf001z.pdf)

(一般的な縦断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0pf001z.pdf)平面図同様に右下に書かれている情報の中で、縮尺が垂直方向(V)と水平方向(H)で縮尺が違うので、注意が必要だ。

水平距離に対して標高の変化が明確に表現されており、勾配を視覚的に確認することができるのが特徴。

下部には勾配、盛土高、切土高、計画高、地盤高、測点といったデータが細かく描かれているのが特徴。数値を確認するために重要な図となる。

③横断図

横断図:

進行方向に対して垂直な断面を切った図(縮尺は主に1:50〜200で描かれている)である。

進行方向に対して垂直な断面を切った図(縮尺は主に1:50〜200で描かれている)である。

横断図には、標準横断図と各測点ごとの横断図がある。

(標準横断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0ss001z.pdf)

(標準横断図の例https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0ss001z.pdf) 〈横断図(多くは1枚にいくつかの地点からの図が描かれている)https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0cs001z.pdf〉

〈横断図(多くは1枚にいくつかの地点からの図が描かれている)https://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec/rule/cad/road/d0cs001z.pdf〉道路や河川の幅、構造物の断面が詳細に描かれ、道路の路面や路肩、法面の勾配や、盛土や切土の形状、地下構造といった数値が示されている。

よって、地盤の状態確認や施工量の計算に役立つ。

また、その地点に人が立ったときの視点に近いため、最も個々の地点が視覚化されており、全体的なイメージがしやすい図面であるのが特徴だ。

簡単&シームレスなワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan 」なら縦横断図の作成もアプリで楽々作成可能!

上からの視点で全体のレイアウトを確認する平面図、高さや勾配を確認する縦断図、個々の地点の断面を確認する横断図の3つの図面を組み合わせることで、現場を立体的にとらえられる。

さらには、正確性、効率性、安全性の確保、そしてスケジュールやコスト管理など、総体的な状況をするためにも重要なのである。

だが、これらの図面を作るにはなかなかに時間がかかる。

まず測量をして、それぞれの地形のデータを整理し整合性をとる。そしてCADなどのソフトウェアで書き出すまでのプロセスに、プロジェクトの大きさによって所要時間は異なるが、インフラ建設などでは数カ月かかることもある。

しかし、その作業時間をさらに短縮してくれるアプリがある。

測量から図化までを行えるワンマン測量アプリ「OPTiM Geo Scan」だ。

この「OPTiM Geo Scan」は、LiDARセンサーが搭載されたiPhoneとGNSSレシーバー(別売)で取得した位置情報を組み合わせ、短時間で高精度の測量を行える。

そしてこの「OPTiM Geo Scan」のアプリには無料オプションとして図化機能「OPTiM Geo Design」も搭載されている。

Geo Scanで取得した3次元点群や単点の座標を地図上に表示し、縦横断図を簡単に作成することができるのだ。

これまで、こうした図化アプリは導入コストが高く、また活用するためにオペレーターのスキル習得時間も必要とされてきた。

しかし、「OPTiM Geo Design」は先述した通り「OPTiM Geo Scan」の無料オプションとして位置づけられている。

「OPTiM Geo Scan」を利用していれば追加の費用・機材などを用立てることなく、導入が可能なのだ。

しかも他社のサービスを経由することがないので、手間が短縮されるというメリットがある。

また、ユーザーインタフェースもシンプルで直感的なものとなっており、作図をしたことがない人でも操作がしやすくなっているのがポイント。

「OPTiM Geo Scan」「OPTiM Geo Point」を含めて、直感的に活用できるような工夫が施されているのだ。

作図に苦労していた方々に、ぜひおすすめしたいアプリである。

WRITTEN by

【いまさら聞けない?】測量のことイチから解説

- 土木図面の見方を押さえよう!〜 平面図 / 縦横断図の特徴とは? 〜