コラム・特集

トラバース測量(多角測量)とは? 《閉合 / 結合 / 開放》それぞれの違いも紹介!【測量のことイチから解説】

器械を使って地上に存在する物体の大きさ・位置を測定する「測量」は建設現場の準備段階において、最も重要となるプロセスだと言える。

土木・建設現場で長く用いられている主な測量方法には以下のような方法がある。

トラバース測量(多角測量)は、既知点から測点を連続的に設け、角度と距離の観測を積み上げて座標を決定する基本手法だ。

本記事では、閉合トラバース・結合トラバース・開放トラバースの違いと使い分け、観測から計算・調整・品質管理までの流れ、さらにTS(トータルステーション)とGNSSおよび3次元計測技術の棲み分けを整理していく。

トラバース測量は「多角測量」とも呼ばれ、測点間の距離と角度を順次観測して折れ線(トラバース)を構成し、各測点の平面座標を決める作業である。

既知点から開始し、測線の連鎖で未知点の位置へと座標を伝達していく。

定義上の基本は「距離・角度の観測」と「順次の座標計算」であり、GSIの基準点測量作業規程でも多角測量方式が位置づけられている。

土木・建設工事においての位置把握だけではなく、地形図や設計図の作成に必要な基準点や境界を設定したり、土地の境界線を引くなど、さまざまな場面に使われている。

では、このトラバース測量はどのように行われるのか。まず、使用する主な道具を列挙しておこう。

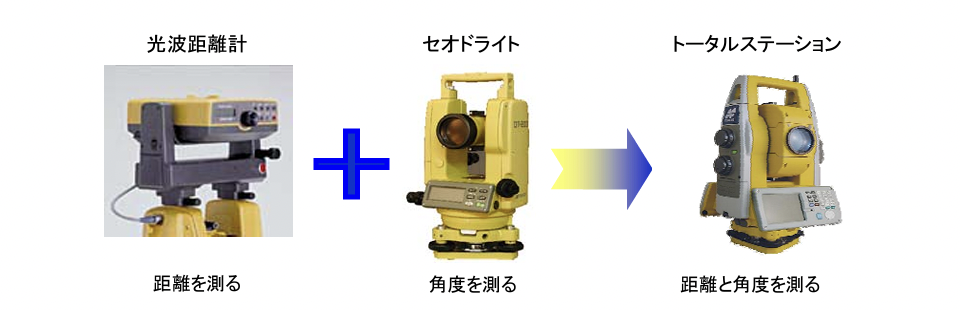

観測は一般に、上記に記載のトータルステーション(TS/角度・斜距離)を用い、必要に応じて方位角の起点(既知2点間、または天測・GNSS等)を与える。

得られた角度・距離は、水平成分(緯距・経距)に分解して累積することで座標へ反映される。

これらの計算はGSIの「作業規程の準則」や大学の測量学教材に整備されており、現場での標準的な手順となっている。

ただし、ひとえにトラバース測量といっても、3つの形式がある。それぞれに特徴があり、用途も違ってくる。その3つの形式と、特徴を挙げていく。

(画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home)

(画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home)

これら、それぞれが持つ方式の特徴を活かしながら行われるトラバース測量。

方式選定は、以下4つのポイントを加味して決めるのが一般的だ。

いずれにしてもトラバース測量は高い精度で位置関係を把握できるうえ、その土地の状況に応じて測点を自由に設定が可能である。

(画像:日本建設機械施工協会「TSを用いた出来形管理ガイド」資料より)

(画像:日本建設機械施工協会「TSを用いた出来形管理ガイド」資料より)

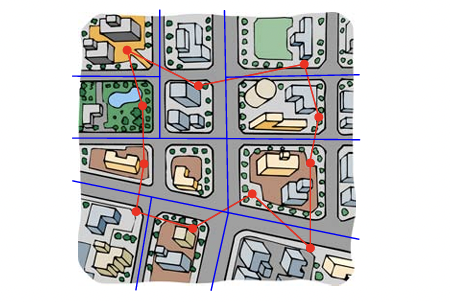

つまり、障害物が多い場所や地形が複雑な場所、便の悪いエリアにおいても、比較的正確な地形のデータや位置情報を得られるということになる。

しかし、測点ごとの小さな誤差が累積したりする場合の補正や、複雑な地形の測量などでは、経験や技術が求められる。

測点の設置、角度・距離の測定や計算といった作業量も多く、業務に関わる人数を増やさなくてはならない。加えて、天候に左右されるケースも起こりうる。

また、より正確性を期するために、測点を増やすことで対応しなければならない場合もあり、時間と労力のコストが増大する場合もあることも頭に入れなくてはならないのだ。

トラバース測量の標準的な流れは、以下だ。

公共測量では「作業規程の準則」に、測量機器の検定基準、公共測量における現場試験の基準、標準様式、計算式集、標準図式などが体系化されており、これに準拠するのが基本である。

観測品質の担保は、現場での器械点安定化、温度・風・陽炎等への配慮、記録の完全化で成立する。

トラバース測量はその正確性ゆえ多くの現場で用いられている手法だ。しかし、専門的な知識が必要な上に、測量時間もかかる。

近年、土木・建設現場に普及しつつあるのがGNSS(Global Navigation Satellite System)測量だ。

GPS(GSNN)および他の衛星システムを使用して、目的地点の座標を測定する方法で、複数の衛星からの信号を受信し、位置情報を三角測量の原理を使って計算するものである。

測点が衛星信号が受信できる場所であれば、事前に基準点を設置する必要がなく、短時間で位置情報を取得できることが大きなメリットだ。

また、大規模な現場の地形測量にも対応でき、これまでに比べて専門的な知識も不要。つまり、測量が属人性の高い業務からの脱出がはかれるということになる。

そんなGNSS測量サービスのひとつとして注目されているのが、スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」である。

LiDAR(Light Detection And Ranging=光による検知・測距)センサー搭載のiPhoneを使えば、GNSSレシーバーで取得した位置情報を組み合わせて、簡単・短時間で高精度な測量が行える画期的なサービスなのだ。

GNSS測量・杭打ち機能アプリ「OPTiM Geo Point」を使うことによって、iPhoneで、あっという間にGNSS測量と、測量杭の設定がひとりで完了してしまう。UI(ユーザー・インターフェイス)もわかりやすく、ゲーム感覚で業務が行えるのも魅力である。

OPTiM Geo Pointについてより詳しく知りたい方はこちらから!

さらには図化機能「OPTiM Geo Design」との連携によって、測量から図化にいたるまで、一気通貫で行える。

精度に関しても、国土交通省の出来高管理要領にも準拠しているため安心。測量業務を変革するこのサービス、小規模から大規模な現場までさまざまな場面で利用が広がっている。興味を持たれた方は、まず以下の資料の請求からはじめてみてはいかがだろうか。

土木・建設現場で長く用いられている主な測量方法には以下のような方法がある。

- 三角測量

測定ポイントと別の2点を決めて三角形を作り、頂点間の距離や角度から測量。 - 平板測量

地表の形状を平面的に測定する測量。現場で図面を作成できる。 - 水準測量

水準点を定め、各地点の垂直方向の位置関係を測量する。

トラバース測量(多角測量)は、既知点から測点を連続的に設け、角度と距離の観測を積み上げて座標を決定する基本手法だ。

本記事では、閉合トラバース・結合トラバース・開放トラバースの違いと使い分け、観測から計算・調整・品質管理までの流れ、さらにTS(トータルステーション)とGNSSおよび3次元計測技術の棲み分けを整理していく。

さまざまな現場で使われるトラバース測量、その基本知識

トラバース測量は「多角測量」とも呼ばれ、測点間の距離と角度を順次観測して折れ線(トラバース)を構成し、各測点の平面座標を決める作業である。

既知点から開始し、測線の連鎖で未知点の位置へと座標を伝達していく。

定義上の基本は「距離・角度の観測」と「順次の座標計算」であり、GSIの基準点測量作業規程でも多角測量方式が位置づけられている。

土木・建設工事においての位置把握だけではなく、地形図や設計図の作成に必要な基準点や境界を設定したり、土地の境界線を引くなど、さまざまな場面に使われている。

では、このトラバース測量はどのように行われるのか。まず、使用する主な道具を列挙しておこう。

- トータルステーション(TS)

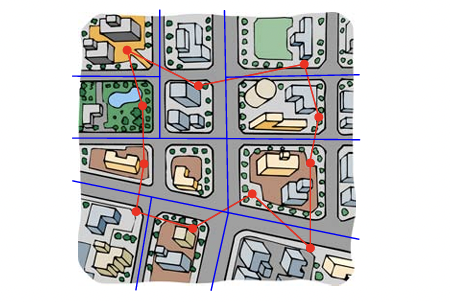

水平・垂直の角度を測量する機器。現在はセオドライトと光波測距儀(EDM: Electronic Distance Measurement)が組み合わさり、データ処理に優れたトータルステーション(TS)が広く流通している。 (画像:日本建設機械施工協会「TSを用いた出来形管理ガイド」資料より)

(画像:日本建設機械施工協会「TSを用いた出来形管理ガイド」資料より) - GPS受信機

トータルステーションと併用して、測点の座標を取得できる。 - 距離計

測点間の距離を直接測定する補助的な役割としての道具。 - 測量用三脚

トータルステーションやセオドライトを設置する。 - プリズム

測定対象の位置に設置する。トータルステーションから受けたレーザーを反射し、距離を測定する。 - 測量杭

測点の位置を地面に示すための道具。 - 野帳

測量データや現場の状況を記録するノート。デジタル化されているものもある。 - 計算機or測定計算ソフトウェア

測定データの処理・解析を行う。トータルステーションと連携しているソフトウェアもある。 - その他

水準測量に使うレベル(オートレベルまたはデジタルレベル)、測点の方位を調べるコンパス、短い距離を測るための巻尺など。

観測は一般に、上記に記載のトータルステーション(TS/角度・斜距離)を用い、必要に応じて方位角の起点(既知2点間、または天測・GNSS等)を与える。

得られた角度・距離は、水平成分(緯距・経距)に分解して累積することで座標へ反映される。

これらの計算はGSIの「作業規程の準則」や大学の測量学教材に整備されており、現場での標準的な手順となっている。

トラバース測量には3種類。閉合・結合・開放それぞれの違いとは!?

ただし、ひとえにトラバース測量といっても、3つの形式がある。それぞれに特徴があり、用途も違ってくる。その3つの形式と、特徴を挙げていく。

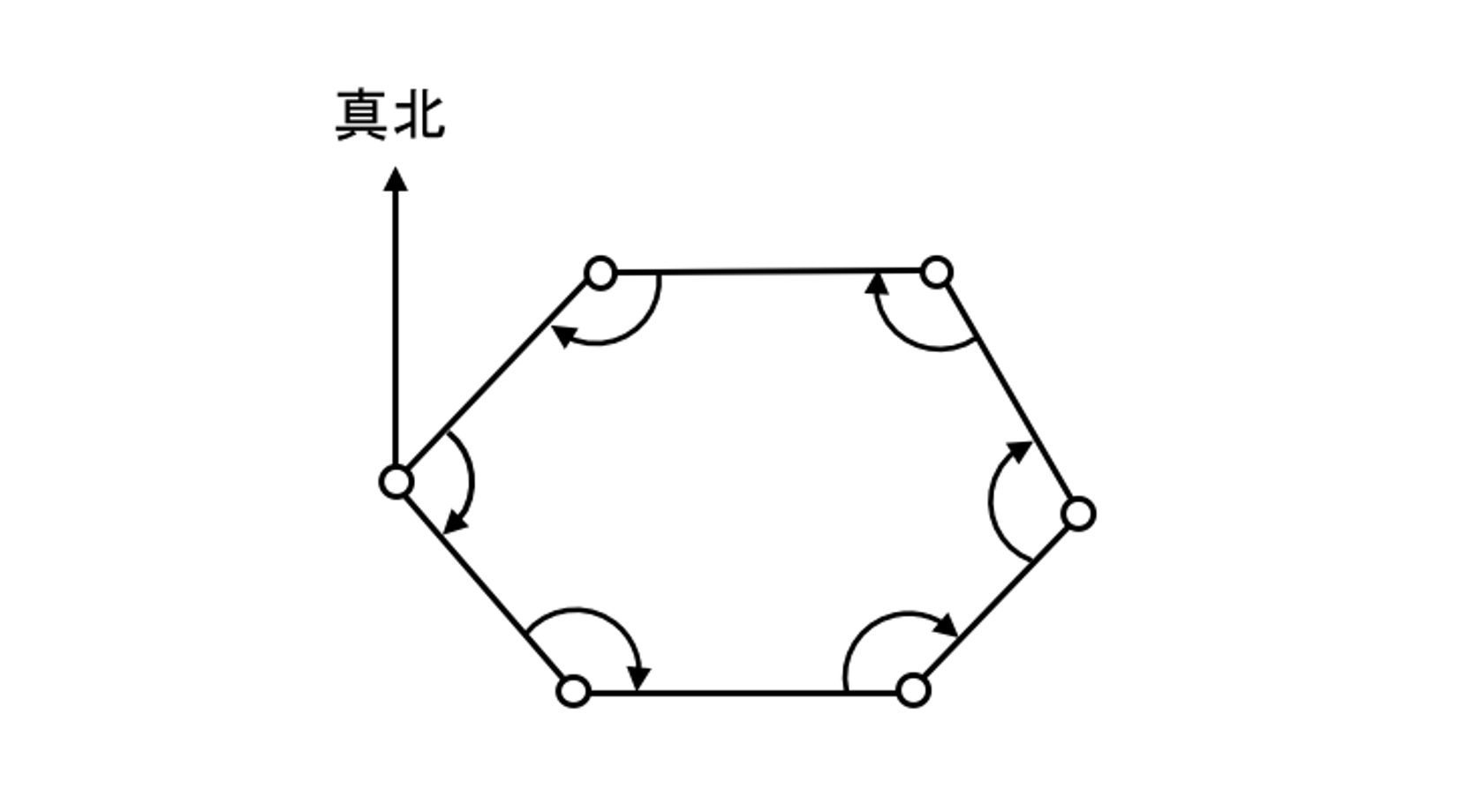

- 閉合トラバース

測量を始める出発点から、ループして出発点に戻ってくる測量方法。測量中に生じる誤差を、出発点に閉合する過程で検出できるため、正確性を検証しながら測量できる。品質評価が行いやすい。 (画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home)

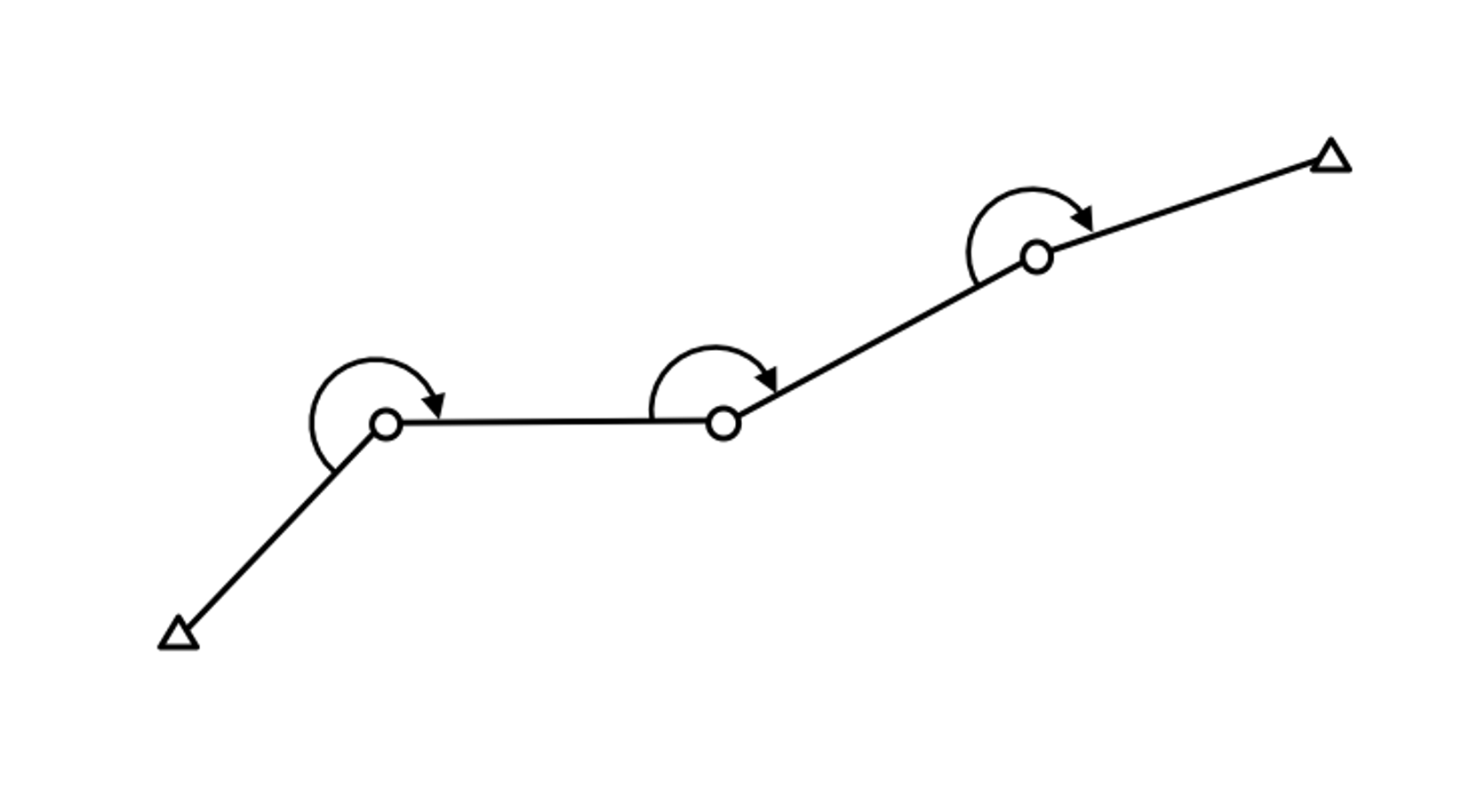

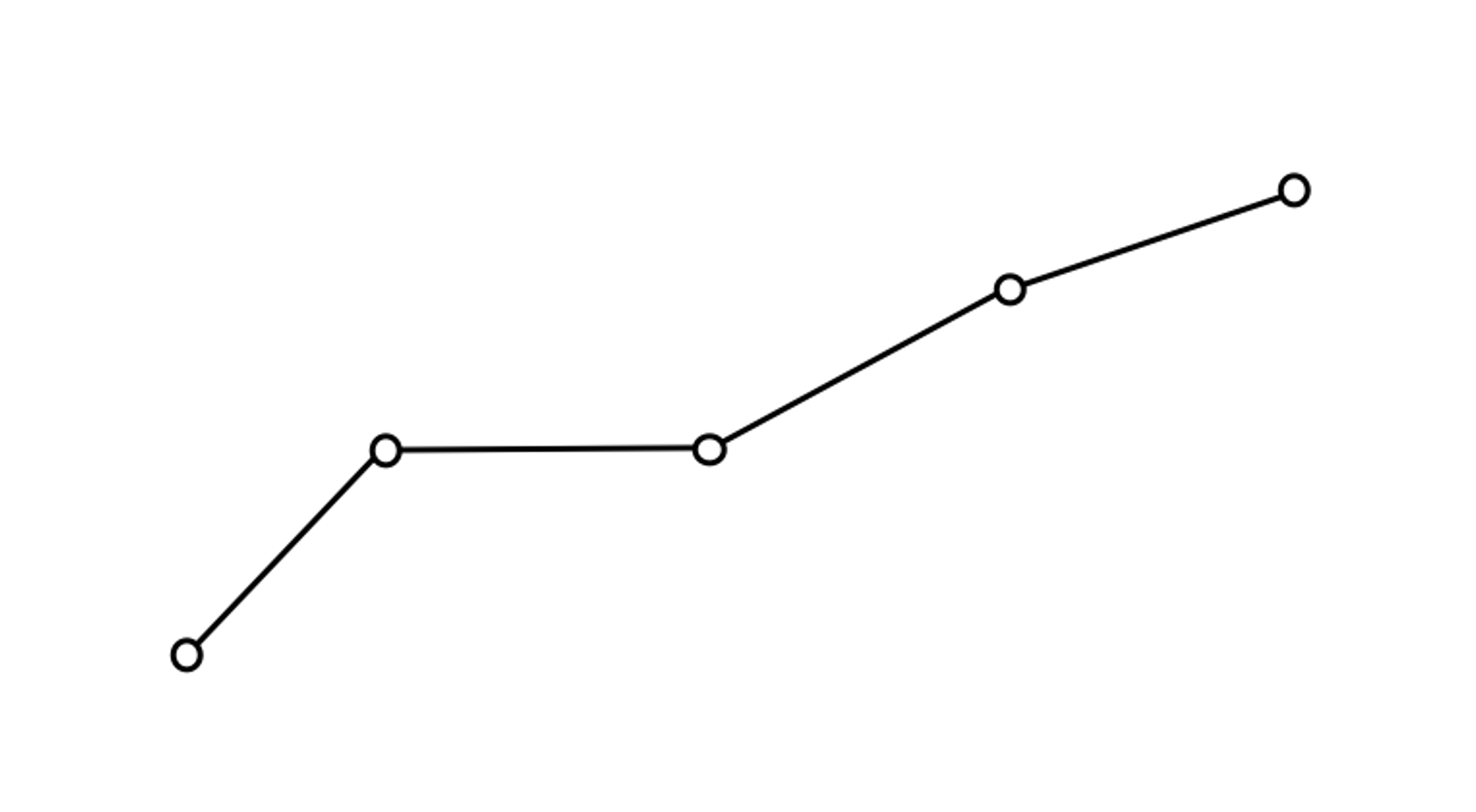

(画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home) - 開放トラバース

出発点から直線またはジグザグ状に測量していき、終点がどの基準点とも違う地点となる方法。最も簡易的に広く測量できる。 (画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home)

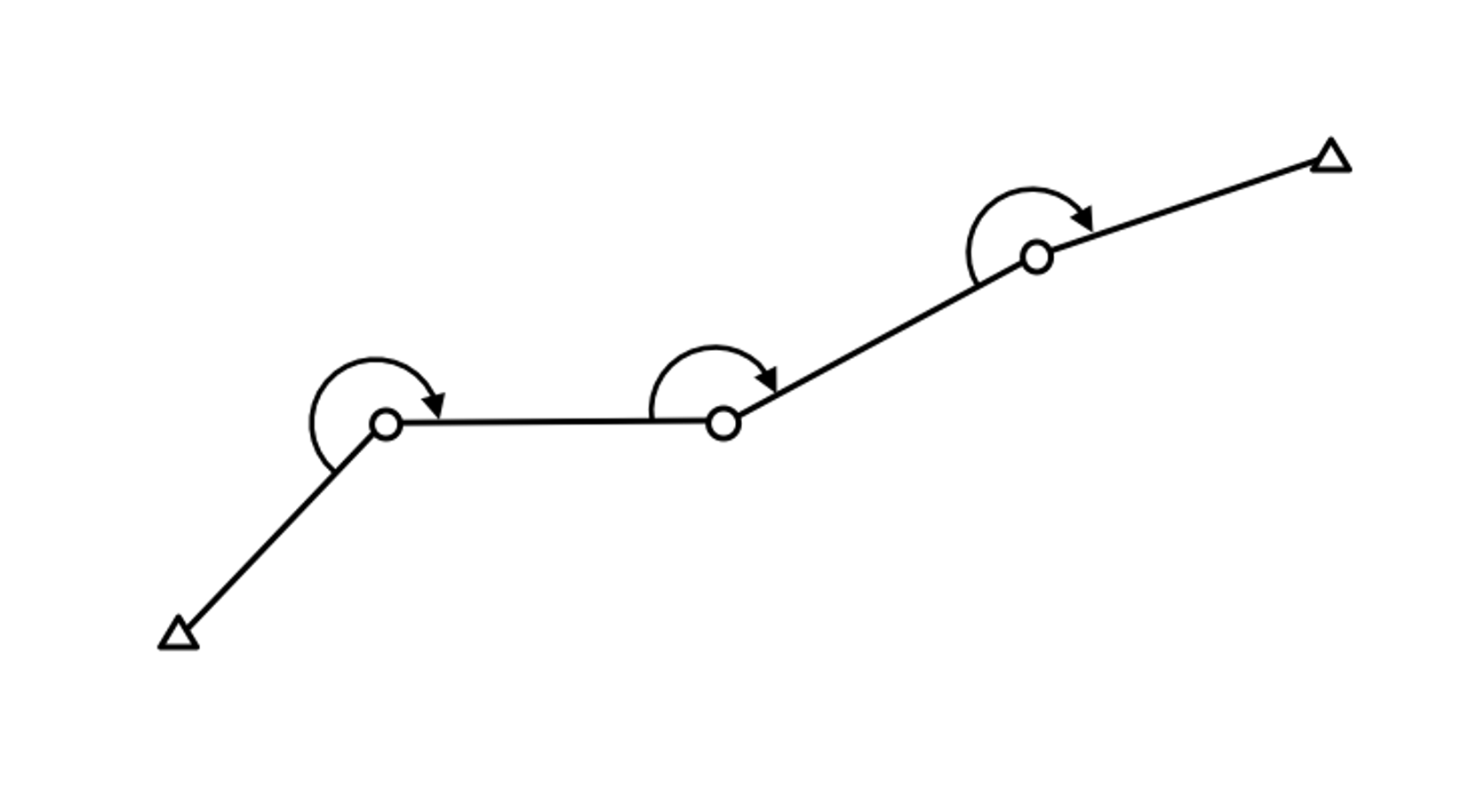

(画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home) - 結合トラバース

既知の地点(基準点)と既知の地点を直線またはジグザグ状に結ぶ測量方法。すでに計測が済んだ2点を結ぶ際に用いられることが多い。

(画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home)

(画像:千三つさんが教える土木工学よりhttps://sites.google.com/view/senmitsu/home)これら、それぞれが持つ方式の特徴を活かしながら行われるトラバース測量。

閉合トラバース・結合トラバース・開放トラバースはどうやって使い分ける?

方式選定は、以下4つのポイントを加味して決めるのが一般的だ。

- 既知点の有無と配置

- 見通し(遮蔽物・屈折環境)

- 要求精度(検定性・閉合の確保)

- 工程・手戻り許容度

- 閉合トラバース:手戻りが発生しても検定性を重視する場面

- 開放トラバース:仮設レイアウトや迅速性を優先する場面

- 結合トラバース:既設基準網を活用して線形や街区をつなぐ場面に適する。

いずれにしてもトラバース測量は高い精度で位置関係を把握できるうえ、その土地の状況に応じて測点を自由に設定が可能である。

(画像:日本建設機械施工協会「TSを用いた出来形管理ガイド」資料より)

(画像:日本建設機械施工協会「TSを用いた出来形管理ガイド」資料より)つまり、障害物が多い場所や地形が複雑な場所、便の悪いエリアにおいても、比較的正確な地形のデータや位置情報を得られるということになる。

しかし、測点ごとの小さな誤差が累積したりする場合の補正や、複雑な地形の測量などでは、経験や技術が求められる。

測点の設置、角度・距離の測定や計算といった作業量も多く、業務に関わる人数を増やさなくてはならない。加えて、天候に左右されるケースも起こりうる。

また、より正確性を期するために、測点を増やすことで対応しなければならない場合もあり、時間と労力のコストが増大する場合もあることも頭に入れなくてはならないのだ。

トラバース測量の基本的な手順は?

トラバース測量の標準的な流れは、以下だ。

- 事前踏査(測点案の設計・見通し確認)

- 器械点・後視点の設定

- 往復・反復による観測の重複化

- 現場試験・検定、⑤帳票・計算書の作成である。

公共測量では「作業規程の準則」に、測量機器の検定基準、公共測量における現場試験の基準、標準様式、計算式集、標準図式などが体系化されており、これに準拠するのが基本である。

観測品質の担保は、現場での器械点安定化、温度・風・陽炎等への配慮、記録の完全化で成立する。

測量業務を変革するスマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」

トラバース測量はその正確性ゆえ多くの現場で用いられている手法だ。しかし、専門的な知識が必要な上に、測量時間もかかる。

近年、土木・建設現場に普及しつつあるのがGNSS(Global Navigation Satellite System)測量だ。

GPS(GSNN)および他の衛星システムを使用して、目的地点の座標を測定する方法で、複数の衛星からの信号を受信し、位置情報を三角測量の原理を使って計算するものである。

測点が衛星信号が受信できる場所であれば、事前に基準点を設置する必要がなく、短時間で位置情報を取得できることが大きなメリットだ。

また、大規模な現場の地形測量にも対応でき、これまでに比べて専門的な知識も不要。つまり、測量が属人性の高い業務からの脱出がはかれるということになる。

そんなGNSS測量サービスのひとつとして注目されているのが、スマホ測量アプリ「OPTiM Geo Scan」である。

LiDAR(Light Detection And Ranging=光による検知・測距)センサー搭載のiPhoneを使えば、GNSSレシーバーで取得した位置情報を組み合わせて、簡単・短時間で高精度な測量が行える画期的なサービスなのだ。

GNSS測量・杭打ち機能アプリ「OPTiM Geo Point」を使うことによって、iPhoneで、あっという間にGNSS測量と、測量杭の設定がひとりで完了してしまう。UI(ユーザー・インターフェイス)もわかりやすく、ゲーム感覚で業務が行えるのも魅力である。

OPTiM Geo Pointについてより詳しく知りたい方はこちらから!

さらには図化機能「OPTiM Geo Design」との連携によって、測量から図化にいたるまで、一気通貫で行える。

精度に関しても、国土交通省の出来高管理要領にも準拠しているため安心。測量業務を変革するこのサービス、小規模から大規模な現場までさまざまな場面で利用が広がっている。興味を持たれた方は、まず以下の資料の請求からはじめてみてはいかがだろうか。

WRITTEN by

大人気シリーズ!【いまさら聞けない?】測量のことイチから解説 〜 連載記事一覧 〜

- トラバース測量(多角測量)とは? 《閉合 / 結合 / 開放》それぞれの違いも紹介!【測量のことイチから解説】