2021年12月6日(火)〜8日(木)に、東京ビックサイトで開催された建設DX展・東京。2,100ものソリューションが集う会場には、最新の製品や最先端技術をひと目見ようと多くの来場者が押し寄せ、大盛況のうちに幕を閉じた。

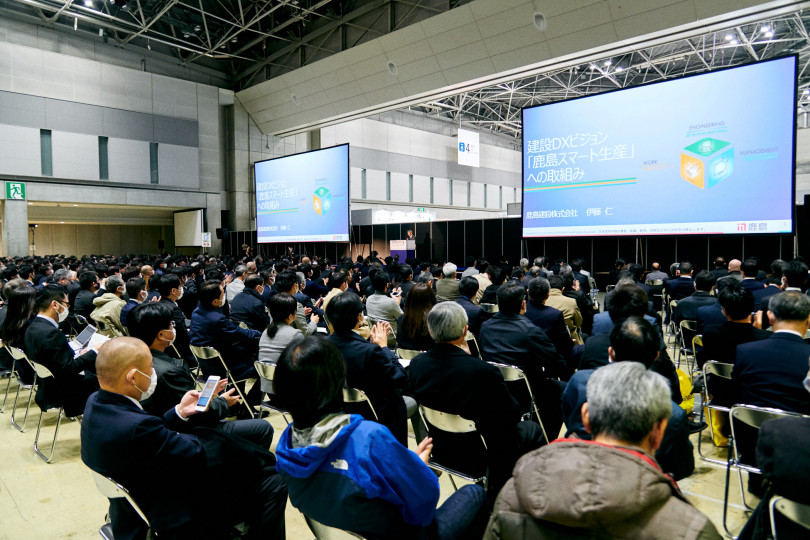

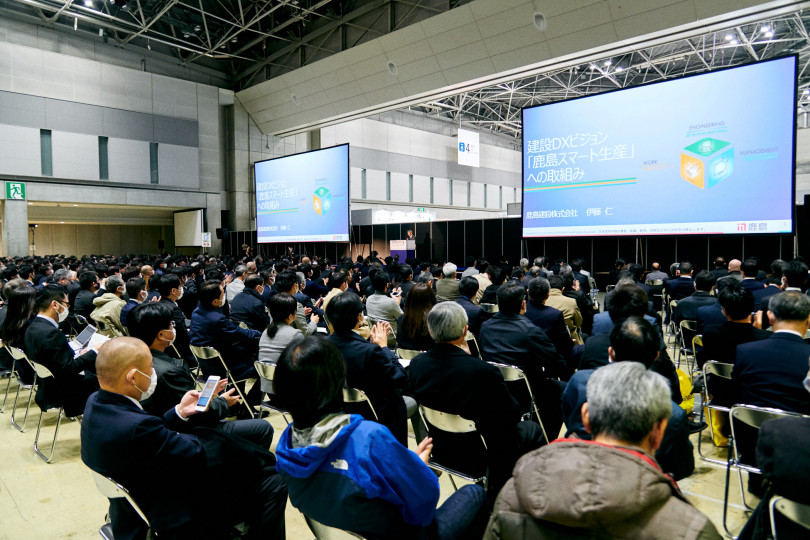

各展示ブースを紹介したvol.1、vol.2の記事に続き、本記事では、多くの参加者の関心を集めたセミナーの様子をお届けする。12月6日(月)に行われた鹿島建設株式会社 伊藤 仁氏(以下、敬省略)による特別セミナーでは、建設現場の課題を解決するデジタル技術の活用法と、維持管理フェーズのDX化を視野に入れたBIM活用法などが紹介された。

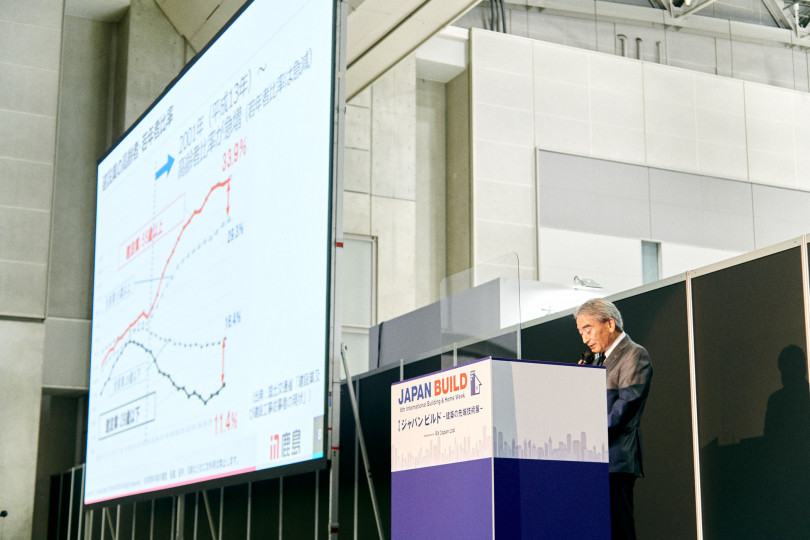

登壇者である伊藤氏は、同社、建設管理本部で専務執行役員 副本部長として、DX化に関する仕組みづくりに携わる一方で、デジタル技術の導入支援を行う株式会社One Teamの代表取締役社長も兼任している。先端技術を活用する大手ゼネコン、そしてデジタル化に課題を抱える企業の支援者という2つの視点から、DX化が業界に与える影響と今後の展望が語られた。

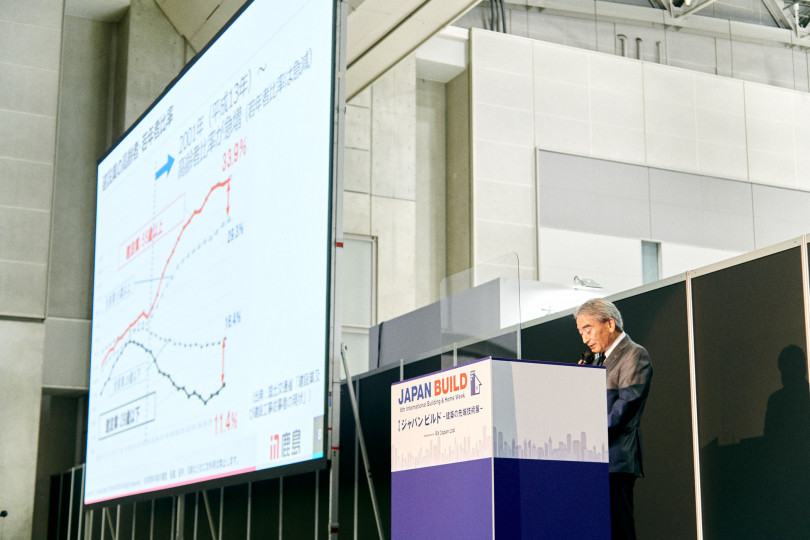

生産年齢人口は、今後40年に渡り減少の一途をたどり、2040年には国民のおよそ半分にまで労働人口が減少すると言われている。とくに、現段階で技術者の高齢化と担い手不足が深刻化している建設業は、他業界と比較しても、少子高齢化の打撃をもっとも受けると予測されている。

土木・建設業の生産性向上をめざし、国土交通省がi-Constructionという取組みをスタートさせた、その2年後。鹿島建設では、建設就業者不足への対応や、働き方改革の実現にむけた、独自の指針が策定された。

それが、「鹿島スマート生産」だ。これは、デジタル化を推進し、ロボット施工技術の開発や現場管理手法の改革に取り組むことで、より魅力的な建築生産プロセスの実現を目指すというものだ。「鹿島スマート生産」を構成する、3つのコンセプト『WORK』、『MANAGEMENT』、『ENGINEERING』に沿い、同社が取り組んでいる技術活用の事例が紹介された。

資材運搬などの単純作業や、過酷な環境下で行う危険作業はロボットにまかせ、人との協同体制をめざすというもの。同社が施工を担う建設現場では、すでにロボットと作業員の協同体制が浸透しつつあるようだ。いくつかの事例を紹介する。

(高所作業車を用いた溶接ロボット上向溶接の状況/写真 鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/201902/13a1-j.htm)

(高所作業車を用いた溶接ロボット上向溶接の状況/写真 鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/201902/13a1-j.htm)

鉄骨接合部の現場溶接に導入されている、鉄骨溶接ロボット。これは、鉄骨工場で使われている可搬型の溶接ロボットを建設現場向けに改良されたもので、下向き・横向き・上向きなど、各種作業条件に対応できることが特徴だ。

(耐火被覆吹付ロボットによる施工状況/写真 鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202005/26a1-j.htmより)

(耐火被覆吹付ロボットによる施工状況/写真 鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202005/26a1-j.htmより)

特に、下クランチと呼ばれる鉄骨梁の溶接で、その利便性を発揮する。作業員による溶接の場合、鉄骨下部から上向きに溶接をすることが難しいため、上部から作業ができるよう、鉄骨の一部に溶接用の穴をあけていた。それが、ロボット溶接の場合、鉄骨の下からでも上向きでの作業が可能になり、構造上の弱みも払拭された。もちろん、高所作業の削減により、作業員の安全性も向上している。

柱や梁に耐火被覆を吹付ける作業にもロボットを導入し、大量の粉塵が舞う過酷な現場作業を削減。吹付けにはBIMデータを使用し、横軸アームロボットが自動で耐火被覆の吹付け作業を行う仕組みだ。

中腰の姿勢で長時間に及ぶ作業が行われていた床コンクリート仕上げには、「NEWコテキング」を採用。熱中症リスクの高まる真夏や、コンクリートの硬化に時間がかかる真冬の作業には長時間に及ぶ作業による身体的負担がネックとなっていたが、ロボットの導入により、作業員負担が大幅に削減された。

(現場打ちコンクリートの仕上げロボット「NEWコテキング」鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/201807/17c1-j.htmより)

(現場打ちコンクリートの仕上げロボット「NEWコテキング」鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/201807/17c1-j.htmより)

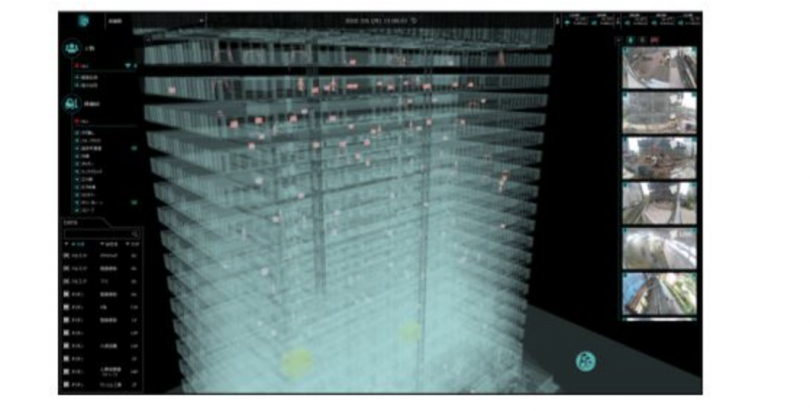

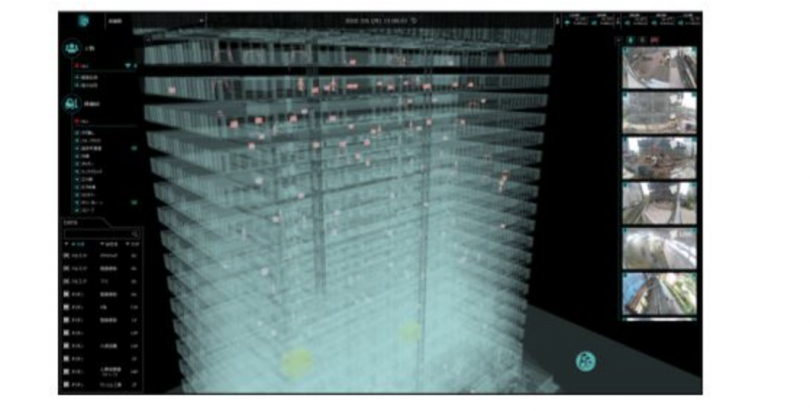

監視・目視・数量把握に、センサーやデジタル技術を活用し、遠隔管理の質を向上させ、現場管理者の働き方改革を図るとともに、関係者間の情報共有の円滑化をめざすというもの。キーワードとなるのは、“建設現場のデジタルツイン”だ。

(3D K-Fieldの現場利用状況/鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm)

(3D K-Fieldの現場利用状況/鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm) 3D K-Fieldの各種画面(左:ヒートマップ、中:資機材稼働状況、右:作業員バイタル情報)鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm

3D K-Fieldの各種画面(左:ヒートマップ、中:資機材稼働状況、右:作業員バイタル情報)鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm

BIMを活用したリアルタイム現場管理システム「3D K-Field」では、建設現場内に設置したセンサー(発信機)やゲートウェイ(受信機)で、作業員や対象物の位置を測位し、クラウド経由でシステム画面内に反映する仕組みを採用。

センサーには、カメラを始めとする撮影機器から測定器まで、さまざまなタイプのものがあり、作業員のバイタルデータや現場の気象状況なども、リアルタイムで計測され、3D K-Field内に反映されていく。さらに、360°カメラや高所・狭所を得意とするドローン撮影を活用すれば、現場で目視確認をしていた従来型の管理体制と同等以上の綿密なチェックが可能になるだろう。

ゲートウェイに集約された情報は、クラウド上にアップロードされ、スマート工事事務所内で確認できる。事務所には大型のディスプレイがいくつも設置されているため、複数のデータを閲覧しながら、オンライン会議に参加する、なんていう使い方も可能だという。

施工履歴や作業実績の記録・確認、工程管理や関係者間の連絡・共有には、建設現場施工管理システム「Buildee」が便利だ。モバイルやタブレットを利用すれば、電車移動中や自宅からもいつでもクラウド経由で現場にアクセス可能だ。

現場管理のデジタル化による恩恵は、作業員にもある。特筆すべきは、現場作業員の入退場管理システムだろう。カメラの前に立つだけで、勤怠の記録が完了するというもので、記録には、顔認識技術を搭載したカメラとタブレット型の端末を使用する。国土交通省等が主導する建設キャリアアップシステム「CCUS」と連携しているため、勤怠の管理だけでなく、就労履歴や作業内容も同時記録される仕組みだ※。

(顔認証システムによる認証状況/鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202102/25m1-j.htmより)

(顔認証システムによる認証状況/鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202102/25m1-j.htmより)

自身のキャリアアップカードを常時持ち歩き、カードリーダーにかざさなくても、 “顔パス”感覚で記録が残せるのだ。2021年12月時点で、15万人を超える作業員のデータが記録されている。近年は、検温器付カメラを追加導入し、作業員の健康管理にも役立てられているそうだ。

※ 連携は、同社の提供する施工管理システム「Buildee」を経由して行う。

BIMを基軸に、設計検討・調整・合意・進捗管理・保守運用などのあらゆるプロセスをデジタル化し、蓄積データを活用した効率的な維持管理体制をめざすというものだ。

同社では、建設におけるデジタル化を、ヒト・モノ・ハコという3つの要素に分けて考えている。まず、ヒト(社員・作業員情報)のデジタル管理には、先に挙げた「3D K-Field」や「Buildee」、「入退場システム」等を活用。次に、モノ(資機材情報)のデジタル管理には、すべての材料に認識番号をつけ、積算・製造・物流・施工・生産のフローをリアルタイムで見える化する「BIMロジ」を活用。最後に、ハコにおけるデジタル化には、BIMを活用する。同社がとりわけ力を注いでいるのが、“仮想竣工”という新しい考え方だ。

一般的に、施工時には設計図面が完成し、あとは図面通りに建物を建てるだけ……とイメージされると思うが、実際は施工開始時に、すべての図面が揃うことのほうが少ないという。なぜなら、建物を建てるためには、意匠や機能、ドアノブ一つに至るまで、あらゆる要素を図面上に落とし込む必要があるが、それらすべてが施工開始までに確定する現場など、まずないからだ。

施工が開始してからも諸方面からの変更や修正指示が入るため、工事のやり直しやミスの発生、最悪の場合には工期の変更が必要になるケースもある。仮想竣工は、図面と施工にまつわるあらゆる問題を払拭するべく誕生した画期的な考え方なのだ。

設計データは施工前に完成させ、竣工はおろか施工前に、完成後の様子をBIMモデル上で検証してしまうというもの。BIM上では、図面や機能情報、資材データや工期などすべての情報が紐付けられ、それらを3Dの仮想空間上で閲覧できるため、イメージの共有がしやすい。VR技術を活用すれば、実際の建物を歩いて見て回りながら、内装や外観の検証・確認もできるだろう。

以上が「鹿島スマート生産」を構成する3コンセプトと、主な活用事例だ。紹介を終えた伊藤氏は、デジタルデータ活用の将来性について言及した。

建物やインフラ設備の一生は長い。デジタル化により生産フェーズを効率化できたとしても、その後に続く維持管理フェーズでは、また新たな問題や課題が発生するだろう。いま鹿島建設が提唱しているのは、スマート生産で培ったデジタルノウハウを維持管理にも活用する、スマートビル構想「鹿島スマートBM」だ。

IoTとAI技術を活用した「BIM-FMシステム」は、2021年12月時点で、すでに多くのビル管理現場で導入されているという。これは、クラウドを利用したビルの遠隔監視、そしてAIによるデータ解析で最適な管理体制を整備していくという、新しいビルマネジメントの形だ。

完成後に見えなくなってしまう配管や設備機器の位置・品番などは、BIM設計データを見れば、すぐに確認できる。天井内に走る空調配管の配置をARカメラで確認したり、空調システムに紐付けられた取扱説明書の閲覧も可能だ。さらに機器メーカーのwebサイトに掲載されているカタログ情報へのアクセスもスムーズにできるため、交換パーツの注文時などにも役立ちそうだ。また、空調や照明の稼働状況や温度や照度など、クラウド上に蓄積された建物のさまざまなデータを分析すれば、設備機器の最適化や省エネ、ランニングコストの低減、機器異常・故障の早期把握も役立つだろう。

もちろん、維持管理用のBIMデータには、施工時に使用した「3D K-Field」を活用することも可能だ。建物内に設置したセンサーで、施設の混雑状況やEVの運転状況、空調設備の設定と室温などをBIM上に反映し、リアルとバーチャルが完全に融合・同期している状態を作り出せば、維持管理の円滑化だけでなく、長期運用コストの見直しや、快適な空間作りにも役立てられるそうだ。

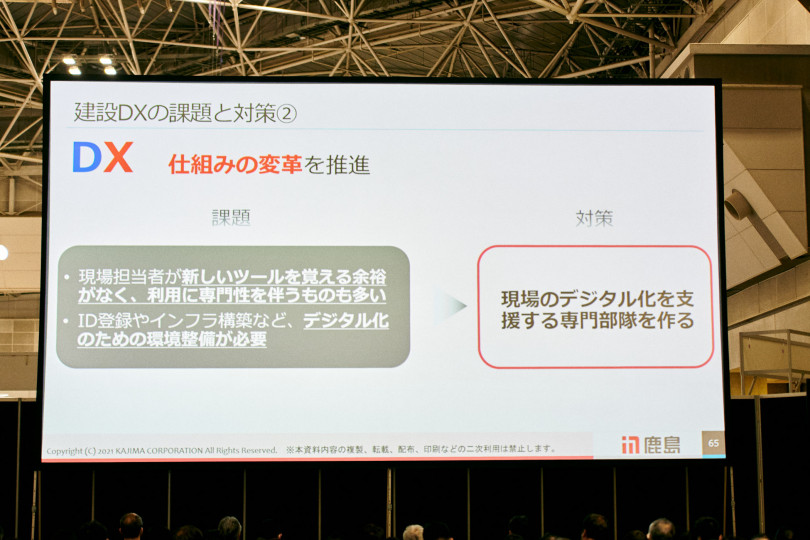

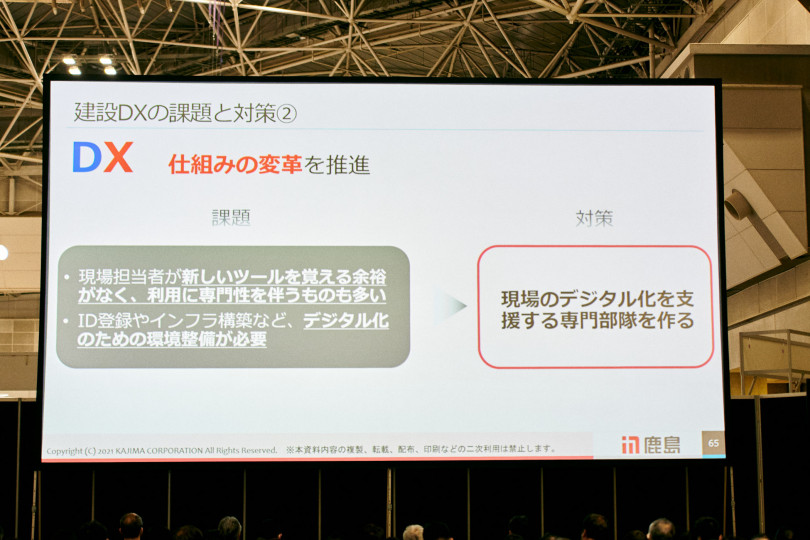

最後に、伊藤氏から土木・建設業のDX化における課題と、その解決に向け同社が取組んでいる施策について紹介された。伊藤氏は、DX化を進めるにあたり、「デジタル技術の開発」と「仕組みの変革」、各々が抱えている、問題点を指摘した。

「デジタル技術の開発」に関する、最も大きな課題として挙げたのは、建設の作業ロボットは市場性が不透明さだ。ロボットメーカーによるマーケットとしての存在価値が見えにくく、メーカーによる自主的な参入が難しい状況が生まれていると指摘。

そこで同社は、協調領域として、ゼネコン各社が協力し、ロボットメーカー等の参入ハードルをさげるため、同社をはじめとする各社ゼネコンと協力会社が共同で、建設施工ロボット・IoT分野における技術連携に関するコンソーシアム「建設RXコンソーシアム」を設立した。担い手不足という業界共通の課題に取り組むべく、ゼネコンが共同で開発する体制を整えていく考えだ。

次いで、「仕組みの変革」に関する課題として、現場担当者が新技術やツール活用技術を覚える余裕がないことを指摘。ICT技術には、利用開始にあたり専門技術の取得など、スキルアップを要するものが多く、デジタル化を進めたくても日常業務で手一杯の現場には、難しいという現状がある。そこで同社では、現場のデジタル化を支援する専門部隊をつくるため、株式会社One Team株式会社を2019年12月に設立。現場のデジタル化を支援する専門部隊として各種ツールの開発などに取り組んでおり、同グループ会社以外にも、幅広い事業者に向けたデジタル化の導入・運用支援を行っている。

デジタル活用により、技術革新が進む業界の未来に期待を寄せる一方で、建設業の中心にあるのは、あくまでも「人と技術」だと、伊藤氏は強調する。「鹿島スマート生産」のロゴマークには、人と技術この2つの力を、デジタル化によってさらにスパイラルアップしていくというビジョンが込められているのだそうだ。

今後も、鹿島建設は未来を担う若手にとって、土木・建設業を魅力ある業界にしていくため、鹿島スマート生産ビジョンの実現に務めていく考えを示し、セミナーの最後を締めくくった。

【編集部 後記】

本セミナーを通して、現場主体の技術開発から、長期運用と遠隔管理を視野にいれたデジタルツイン構想へとシフトしつつある時代の流れを改めて感じた。i-Construction構想がスタートした当時と同じように、ゼネコンが先陣を切って始めた新しい技術活用の動きは、再び地方自治体や中小事業者へと広がっていくのではないだろうか。全国の自治体でデジタルツイン活用の動きが活発化する可能性も考えられる。デジコンでは、大手の取組みが業界全体に与える影響も鑑みながら、今後の業界の動向に注目していきたい。

各展示ブースを紹介したvol.1、vol.2の記事に続き、本記事では、多くの参加者の関心を集めたセミナーの様子をお届けする。12月6日(月)に行われた鹿島建設株式会社 伊藤 仁氏(以下、敬省略)による特別セミナーでは、建設現場の課題を解決するデジタル技術の活用法と、維持管理フェーズのDX化を視野に入れたBIM活用法などが紹介された。

登壇者である伊藤氏は、同社、建設管理本部で専務執行役員 副本部長として、DX化に関する仕組みづくりに携わる一方で、デジタル技術の導入支援を行う株式会社One Teamの代表取締役社長も兼任している。先端技術を活用する大手ゼネコン、そしてデジタル化に課題を抱える企業の支援者という2つの視点から、DX化が業界に与える影響と今後の展望が語られた。

生産現場から建設業を変える「鹿島スマート生産」とは?

生産年齢人口は、今後40年に渡り減少の一途をたどり、2040年には国民のおよそ半分にまで労働人口が減少すると言われている。とくに、現段階で技術者の高齢化と担い手不足が深刻化している建設業は、他業界と比較しても、少子高齢化の打撃をもっとも受けると予測されている。

土木・建設業の生産性向上をめざし、国土交通省がi-Constructionという取組みをスタートさせた、その2年後。鹿島建設では、建設就業者不足への対応や、働き方改革の実現にむけた、独自の指針が策定された。

それが、「鹿島スマート生産」だ。これは、デジタル化を推進し、ロボット施工技術の開発や現場管理手法の改革に取り組むことで、より魅力的な建築生産プロセスの実現を目指すというものだ。「鹿島スマート生産」を構成する、3つのコンセプト『WORK』、『MANAGEMENT』、『ENGINEERING』に沿い、同社が取り組んでいる技術活用の事例が紹介された。

1.『WORK』作業の半分はロボットと

資材運搬などの単純作業や、過酷な環境下で行う危険作業はロボットにまかせ、人との協同体制をめざすというもの。同社が施工を担う建設現場では、すでにロボットと作業員の協同体制が浸透しつつあるようだ。いくつかの事例を紹介する。

(高所作業車を用いた溶接ロボット上向溶接の状況/写真 鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/201902/13a1-j.htm)

(高所作業車を用いた溶接ロボット上向溶接の状況/写真 鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/201902/13a1-j.htm)鉄骨接合部の現場溶接に導入されている、鉄骨溶接ロボット。これは、鉄骨工場で使われている可搬型の溶接ロボットを建設現場向けに改良されたもので、下向き・横向き・上向きなど、各種作業条件に対応できることが特徴だ。

(耐火被覆吹付ロボットによる施工状況/写真 鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202005/26a1-j.htmより)

(耐火被覆吹付ロボットによる施工状況/写真 鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202005/26a1-j.htmより)特に、下クランチと呼ばれる鉄骨梁の溶接で、その利便性を発揮する。作業員による溶接の場合、鉄骨下部から上向きに溶接をすることが難しいため、上部から作業ができるよう、鉄骨の一部に溶接用の穴をあけていた。それが、ロボット溶接の場合、鉄骨の下からでも上向きでの作業が可能になり、構造上の弱みも払拭された。もちろん、高所作業の削減により、作業員の安全性も向上している。

柱や梁に耐火被覆を吹付ける作業にもロボットを導入し、大量の粉塵が舞う過酷な現場作業を削減。吹付けにはBIMデータを使用し、横軸アームロボットが自動で耐火被覆の吹付け作業を行う仕組みだ。

中腰の姿勢で長時間に及ぶ作業が行われていた床コンクリート仕上げには、「NEWコテキング」を採用。熱中症リスクの高まる真夏や、コンクリートの硬化に時間がかかる真冬の作業には長時間に及ぶ作業による身体的負担がネックとなっていたが、ロボットの導入により、作業員負担が大幅に削減された。

(現場打ちコンクリートの仕上げロボット「NEWコテキング」鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/201807/17c1-j.htmより)

(現場打ちコンクリートの仕上げロボット「NEWコテキング」鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/201807/17c1-j.htmより)2.『管理の半分は遠隔で』。

監視・目視・数量把握に、センサーやデジタル技術を活用し、遠隔管理の質を向上させ、現場管理者の働き方改革を図るとともに、関係者間の情報共有の円滑化をめざすというもの。キーワードとなるのは、“建設現場のデジタルツイン”だ。

(3D K-Fieldの現場利用状況/鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm)

(3D K-Fieldの現場利用状況/鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm) 3D K-Fieldの各種画面(左:ヒートマップ、中:資機材稼働状況、右:作業員バイタル情報)鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htm

3D K-Fieldの各種画面(左:ヒートマップ、中:資機材稼働状況、右:作業員バイタル情報)鹿島建設プレスリリースよりhttps://www.kajima.co.jp/news/press/202010/28a1-j.htmBIMを活用したリアルタイム現場管理システム「3D K-Field」では、建設現場内に設置したセンサー(発信機)やゲートウェイ(受信機)で、作業員や対象物の位置を測位し、クラウド経由でシステム画面内に反映する仕組みを採用。

センサーには、カメラを始めとする撮影機器から測定器まで、さまざまなタイプのものがあり、作業員のバイタルデータや現場の気象状況なども、リアルタイムで計測され、3D K-Field内に反映されていく。さらに、360°カメラや高所・狭所を得意とするドローン撮影を活用すれば、現場で目視確認をしていた従来型の管理体制と同等以上の綿密なチェックが可能になるだろう。

ゲートウェイに集約された情報は、クラウド上にアップロードされ、スマート工事事務所内で確認できる。事務所には大型のディスプレイがいくつも設置されているため、複数のデータを閲覧しながら、オンライン会議に参加する、なんていう使い方も可能だという。

施工履歴や作業実績の記録・確認、工程管理や関係者間の連絡・共有には、建設現場施工管理システム「Buildee」が便利だ。モバイルやタブレットを利用すれば、電車移動中や自宅からもいつでもクラウド経由で現場にアクセス可能だ。

現場管理のデジタル化による恩恵は、作業員にもある。特筆すべきは、現場作業員の入退場管理システムだろう。カメラの前に立つだけで、勤怠の記録が完了するというもので、記録には、顔認識技術を搭載したカメラとタブレット型の端末を使用する。国土交通省等が主導する建設キャリアアップシステム「CCUS」と連携しているため、勤怠の管理だけでなく、就労履歴や作業内容も同時記録される仕組みだ※。

(顔認証システムによる認証状況/鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202102/25m1-j.htmより)

(顔認証システムによる認証状況/鹿島建設プレスリリースより https://www.kajima.co.jp/news/press/202102/25m1-j.htmより)自身のキャリアアップカードを常時持ち歩き、カードリーダーにかざさなくても、 “顔パス”感覚で記録が残せるのだ。2021年12月時点で、15万人を超える作業員のデータが記録されている。近年は、検温器付カメラを追加導入し、作業員の健康管理にも役立てられているそうだ。

※ 連携は、同社の提供する施工管理システム「Buildee」を経由して行う。

3.「すべてのプロセスをデジタルに」

BIMを基軸に、設計検討・調整・合意・進捗管理・保守運用などのあらゆるプロセスをデジタル化し、蓄積データを活用した効率的な維持管理体制をめざすというものだ。

同社では、建設におけるデジタル化を、ヒト・モノ・ハコという3つの要素に分けて考えている。まず、ヒト(社員・作業員情報)のデジタル管理には、先に挙げた「3D K-Field」や「Buildee」、「入退場システム」等を活用。次に、モノ(資機材情報)のデジタル管理には、すべての材料に認識番号をつけ、積算・製造・物流・施工・生産のフローをリアルタイムで見える化する「BIMロジ」を活用。最後に、ハコにおけるデジタル化には、BIMを活用する。同社がとりわけ力を注いでいるのが、“仮想竣工”という新しい考え方だ。

一般的に、施工時には設計図面が完成し、あとは図面通りに建物を建てるだけ……とイメージされると思うが、実際は施工開始時に、すべての図面が揃うことのほうが少ないという。なぜなら、建物を建てるためには、意匠や機能、ドアノブ一つに至るまで、あらゆる要素を図面上に落とし込む必要があるが、それらすべてが施工開始までに確定する現場など、まずないからだ。

施工が開始してからも諸方面からの変更や修正指示が入るため、工事のやり直しやミスの発生、最悪の場合には工期の変更が必要になるケースもある。仮想竣工は、図面と施工にまつわるあらゆる問題を払拭するべく誕生した画期的な考え方なのだ。

設計データは施工前に完成させ、竣工はおろか施工前に、完成後の様子をBIMモデル上で検証してしまうというもの。BIM上では、図面や機能情報、資材データや工期などすべての情報が紐付けられ、それらを3Dの仮想空間上で閲覧できるため、イメージの共有がしやすい。VR技術を活用すれば、実際の建物を歩いて見て回りながら、内装や外観の検証・確認もできるだろう。

以上が「鹿島スマート生産」を構成する3コンセプトと、主な活用事例だ。紹介を終えた伊藤氏は、デジタルデータ活用の将来性について言及した。

現場の生産性だけでなく、維持管理品質も底上げする、BIMを基盤としたデータ活用法とは?

建物やインフラ設備の一生は長い。デジタル化により生産フェーズを効率化できたとしても、その後に続く維持管理フェーズでは、また新たな問題や課題が発生するだろう。いま鹿島建設が提唱しているのは、スマート生産で培ったデジタルノウハウを維持管理にも活用する、スマートビル構想「鹿島スマートBM」だ。

IoTとAI技術を活用した「BIM-FMシステム」は、2021年12月時点で、すでに多くのビル管理現場で導入されているという。これは、クラウドを利用したビルの遠隔監視、そしてAIによるデータ解析で最適な管理体制を整備していくという、新しいビルマネジメントの形だ。

完成後に見えなくなってしまう配管や設備機器の位置・品番などは、BIM設計データを見れば、すぐに確認できる。天井内に走る空調配管の配置をARカメラで確認したり、空調システムに紐付けられた取扱説明書の閲覧も可能だ。さらに機器メーカーのwebサイトに掲載されているカタログ情報へのアクセスもスムーズにできるため、交換パーツの注文時などにも役立ちそうだ。また、空調や照明の稼働状況や温度や照度など、クラウド上に蓄積された建物のさまざまなデータを分析すれば、設備機器の最適化や省エネ、ランニングコストの低減、機器異常・故障の早期把握も役立つだろう。

もちろん、維持管理用のBIMデータには、施工時に使用した「3D K-Field」を活用することも可能だ。建物内に設置したセンサーで、施設の混雑状況やEVの運転状況、空調設備の設定と室温などをBIM上に反映し、リアルとバーチャルが完全に融合・同期している状態を作り出せば、維持管理の円滑化だけでなく、長期運用コストの見直しや、快適な空間作りにも役立てられるそうだ。

建設DX化を阻む課題と、改善に向けた施策とは

最後に、伊藤氏から土木・建設業のDX化における課題と、その解決に向け同社が取組んでいる施策について紹介された。伊藤氏は、DX化を進めるにあたり、「デジタル技術の開発」と「仕組みの変革」、各々が抱えている、問題点を指摘した。

「デジタル技術の開発」に関する、最も大きな課題として挙げたのは、建設の作業ロボットは市場性が不透明さだ。ロボットメーカーによるマーケットとしての存在価値が見えにくく、メーカーによる自主的な参入が難しい状況が生まれていると指摘。

そこで同社は、協調領域として、ゼネコン各社が協力し、ロボットメーカー等の参入ハードルをさげるため、同社をはじめとする各社ゼネコンと協力会社が共同で、建設施工ロボット・IoT分野における技術連携に関するコンソーシアム「建設RXコンソーシアム」を設立した。担い手不足という業界共通の課題に取り組むべく、ゼネコンが共同で開発する体制を整えていく考えだ。

次いで、「仕組みの変革」に関する課題として、現場担当者が新技術やツール活用技術を覚える余裕がないことを指摘。ICT技術には、利用開始にあたり専門技術の取得など、スキルアップを要するものが多く、デジタル化を進めたくても日常業務で手一杯の現場には、難しいという現状がある。そこで同社では、現場のデジタル化を支援する専門部隊をつくるため、株式会社One Team株式会社を2019年12月に設立。現場のデジタル化を支援する専門部隊として各種ツールの開発などに取り組んでおり、同グループ会社以外にも、幅広い事業者に向けたデジタル化の導入・運用支援を行っている。

デジタル活用により、技術革新が進む業界の未来に期待を寄せる一方で、建設業の中心にあるのは、あくまでも「人と技術」だと、伊藤氏は強調する。「鹿島スマート生産」のロゴマークには、人と技術この2つの力を、デジタル化によってさらにスパイラルアップしていくというビジョンが込められているのだそうだ。

今後も、鹿島建設は未来を担う若手にとって、土木・建設業を魅力ある業界にしていくため、鹿島スマート生産ビジョンの実現に務めていく考えを示し、セミナーの最後を締めくくった。

【編集部 後記】

本セミナーを通して、現場主体の技術開発から、長期運用と遠隔管理を視野にいれたデジタルツイン構想へとシフトしつつある時代の流れを改めて感じた。i-Construction構想がスタートした当時と同じように、ゼネコンが先陣を切って始めた新しい技術活用の動きは、再び地方自治体や中小事業者へと広がっていくのではないだろうか。全国の自治体でデジタルツイン活用の動きが活発化する可能性も考えられる。デジコンでは、大手の取組みが業界全体に与える影響も鑑みながら、今後の業界の動向に注目していきたい。

WRITTEN by

高橋 奈那

神奈川県生まれのコピーライター。コピーライター事務所アシスタント、広告制作会社を経て、2020年より独立。企画・構成からコピーライティング・取材執筆など、ライティング業務全般を手がける。学校法人や企業の発行する広報誌やオウンドメディアといった、広告主のメッセージをじっくり伝える媒体を得意とする。